- •Нервные болезни

- •Авторский коллектив

- •Условные сокращения

- •Русскоязычные сокращения

- •Латинские сокращения

- •Предисловие

- •Глава 1. Основные этапы становления и развития отечественной неврологии

- •Вопросы для контроля

- •2.1. Развитие нервной системы эмбриона человека

- •2.2. Структурные элементы нервной системы, их морфологические и физиологические свойства

- •Вопросы для контроля

- •Глава 3. Чувствительность и ее нарушения

- •3.1. Виды чувствительности

- •3.2. Проводники чувствительности

- •3.3. Исследование чувствительности

- •3.4. Виды нарушений чувствительности

- •3.5. Варианты и типы нарушений чувствительности

- •Вопросы для контроля

- •Глава 4. Движения, рефлексы и их расстройства

- •4.1. Клиническая симптоматика и диагностика двигательных расстройств

- •4.2. Симптомы поражения корково-мышечного пути на разных уровнях

- •Вопросы для контроля

- •Глава 5. Спинной мозг и симптомы его поражения

- •5.1. Строение спинного мозга

- •5.2. Симптомокомплексы поражения сегментарного и проводникового аппаратов спинного мозга

- •5.3. Симптомокомплексы поражения спинного мозга на разных уровнях

- •Вопросы для контроля

- •Глава 6. Топическая диагностика поражений черепных нервов

- •6.1. I пара: обонятельный нерв (n. olfactorius)

- •6.2. II пара: зрительный нерв (n. opticus)

- •6.3. III пара: глазодвигательный нерв (n. oculomotorius)

- •6.4. IV пара: блоковый нерв (n. trochlearis)

- •6.5. VI пара: отводящий нерв (n. abducens)

- •6.6. Иннервация взора

- •6.7. V пара: тройничный нерв (n. trigeminus)

- •6.9. VIII пара: преддверно-улитковый нерв (n. vestibulocochlearis)

- •6.11. XI пара: добавочный нерв (n. accessorius)

- •6.12. XII пара: подъязычный нерв (n. hypoglossus)

- •6.13. Бульбарный и псевдобульбарный параличи

- •6.14. Альтернирующие синдромы поражения ствола головного мозга

- •Вопросы для контроля

- •Глава 7. Топическая диагностика поражений мозжечка, экстрапирамидной системы и подкорковых ганглиев

- •7.1. Мозжечок и симптомы его поражения

- •7.2. Экстрапирамидная (стриопаллидарная) система и симптомы ее поражения

- •7.3. Таламус

- •7.4. Внутренняя капсула

- •Вопросы для контроля

- •Глава 8. Кора больших полушарий головного мозга и симптомы ее поражения

- •8.1. Строение коры головного мозга

- •8.2. Локализация функций в коре полушарий. Понятие об анализаторах

- •8.3. Симптомокомплексы поражения долей головного мозга

- •8.4. Симптомы раздражения коры головного мозга

- •Вопросы для контроля

- •Глава 9. Топическая диагностика поражений периферической нервной системы

- •9.1. Строение и симптомокомплексы поражения разных отделов периферической нервной системы

- •9.2. Общие симптомы поражения периферической нервной системы

- •Вопросы для контроля

- •Глава 10. Вегетативная нервная система и симптомы ее поражения

- •10.1. Центральный отдел вегетативной нервной системы

- •10.2. Периферический отдел вегетативной нервной системы

- •10.3. Особенности вегетативной иннервации и симптомы ее нарушения на примере некоторых внутренних органов

- •Вопросы для контроля

- •Глава 11. Оболочки мозга и спинномозговая жидкость

- •11.1. Оболочки головного и спинного мозга

- •11.2. Желудочки головного мозга и спинномозговая жидкость

- •11.3. Исследование спинномозговой жидкости

- •Вопросы для контроля

- •Глава 12. Кровоснабжение головного и спинного мозга, симптомы его нарушения

- •12.1. Кровоснабжение головного мозга

- •12.2. Кровоснабжение спинного мозга

- •Вопросы для контроля

- •Глава 13. Методика краткого исследования в клинической неврологии

- •Вопросы для контроля

- •Глава 14. Дополнительные методы исследования в клинической неврологии

- •14.1. Клиническая электроэнцефалография

- •14.2. Магнитная диагностика

- •14.3. Электронейромиография

- •14.4. Эхоэнцефалоскопия

- •14.5. Ультразвуковая доплерография сосудов головы и шеи

- •14.6. Дуплексное сканирование сосудов шеи

- •14.7. Краниография

- •14.8. Спондилография

- •14.9. Компьютерная томография

- •14.10. Магнитно-резонансная томография

- •14.11. Магнитно-резонансная спектроскопия

- •14.12. Позитронно-эмиссионная томография

- •14.13. Методы исследования вегетативной нервной системы

- •Вопросы для контроля

- •Глава 15. Закрытая черепно-мозговая травма

- •15.1. Патогенез черепно-мозговой травмы

- •15.2. Классификация черепно-мозговых травм

- •15.3. Диагностика черепно-мозговых травм

- •15.4. Лечение черепно-мозговых травм

- •Вопросы для контроля

- •16.1. Патоморфология

- •16.3. Классификация последствий черепно-мозговой травмы

- •16.4. Клиническая картина

- •16.5. Диагностика

- •16.6. Лечение

- •Вопросы для контроля

- •Глава 17. Закрытые травмы спинного мозга

- •17.1. Классификация

- •17.2. Этиология и патогенез

- •17.3. Патоморфология

- •17.4. Клиническая картина

- •17.5. Диагностика

- •17.6. Лечение

- •Вопросы для контроля

- •Глава 18. Травматические поражения периферической нервной системы

- •18.1. Классификация

- •18.2. Клиническая картина

- •18.3. Диагностика

- •18.4. Лечение

- •18.5. Компрессионно-ишемические невропатии

- •Вопросы для контроля

- •Глава 19. Болезни периферической нервной системы

- •19.1. Радикулопатии

- •19.2. Полиневриты (полирадикулоневриты, полиневропатии)

- •19.3. Невропатия лицевого нерва

- •Вопросы для контроля

- •Глава 20. Инфекционные и паразитарные заболевания нервной системы

- •20.1. Менингиты

- •20.2. Энцефалиты

- •20.3. Нейросифилис

- •20.4. Герпетические поражения нервной системы

- •20.5. НейроСПИД

- •20.6. Паразитарные заболевания головного мозга

- •Вопросы для контроля

- •Глава 21. Демиелинизирующие заболевания

- •21.1. Рассеянный (множественный) склероз

- •21.2. Острый рассеянный энцефаломиелит

- •21.3. Другие демиелинизирующие заболевания

- •Вопросы для контроля

- •Глава 22. Сосудистые заболевания головного мозга

- •22.1. Факторы риска мозгового инсульта

- •22.2. Классификация сосудистых заболеваний головного мозга

- •22.3. Физиологические особенности мозгового кровообращения

- •22.4. Патофизиология ишемического повреждения головного мозга

- •22.5. Этиология и патогенез ишемических нарушений мозгового кровообращения

- •22.6. Острые нарушения мозгового кровообращения

- •22.7. Диагностика острых нарушений мозгового кровообращения

- •22.8. Лечение острых нарушений мозгового кровообращения

- •22.9. Профилактика острых нарушений мозгового кровообращения

- •22.10. Хронические нарушения мозгового кровообращения

- •Вопросы для контроля

- •Глава 23. Сосудистые заболевания спинного мозга

- •23.1. Этиология и патогенез нарушений спинального кровообращения

- •23.2. Преходящие нарушения спинального кровообращения

- •23.3. Ишемический спинальный инсульт

- •23.4. Геморрагический спинальный инсульт

- •23.5. Лечение спинальных инсультов

- •Вопросы для контроля

- •Глава 24. Эпилепсия и пароксизмальные расстройства сознания неэпилептической природы

- •24.1. Эпилепсия. Этиология и патогенез

- •24.2. Международная классификация эпилептических приступов (Киото, 1981) и их клиническая картина

- •24.3. Международная классификация (Нью-Дели, 1989) и клинические проявления основных форм эпилепсии

- •24.4. Диагностика эпилепсии

- •24.5. Лечение эпилепсии

- •24.6. Синкопальные состояния

- •24.7. Нарушения сознания, обусловленные недостаточностью мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне

- •24.8. Дисметаболические состояния

- •24.9. Гипервентиляционный синдром

- •24.10. Псевдоэпилептические приступы

- •24.11. Лечение синкопальных состояний

- •Вопросы для контроля

- •Глава 25. Неврозы, астенические состояния и инсомнии

- •25.1. Неврозы

- •25.2. Неврастения

- •25.3. Истерия

- •25.4. Невроз навязчивых состояний

- •25.5. Астенические состояния

- •25.6. Инсомнии

- •Вопросы для контроля

- •Глава 26. Опухоли центральной нервной системы и сирингомиелия

- •26.1. Опухоли головного мозга

- •26.2. Опухоли спинного мозга

- •26.3. Диагностика и лечение опухолей центральной нервной системы

- •26.4. Сирингомиелия

- •Вопросы для контроля

- •Глава 27. Нейродегенеративные и наследственные заболевания с преимущественным поражением экстрапирамидной системы

- •27.1. Гепатолентикулярная дегенерация

- •27.2. Торсионная дистония

- •27.3. Хорея Гентингтона

- •27.4. Болезнь Галлервордена – Шпатца

- •27.5. Паркинсонизм

- •27.6. Множественные (системные) дегенерации

- •27.7. Миоклонус-эпилепсия

- •27.8. Генерализованный тик Туретта

- •27.9. Наследственное дрожание

- •27.10. Синдром беспокойных ног

- •Вопросы для контроля

- •Глава 28. Нарушение когнитивных функций

- •28.1. Болезнь Альцгеймера

- •28.2. Фронтотемпоральная деменция

- •28.3. Деменция с тельцами Леви

- •28.4. Сосудистые когнитивные нарушения

- •Вопросы для контроля

- •Глава 29. Нервно-мышечные заболевания

- •29.1. Миопатии

- •29.2. Миотонии

- •29.3. Миастения

- •Вопросы для контроля

- •Глава 30. Вегетативные расстройства

- •30.1. Синдромы вегетативных нарушений

- •30.2. Синдромы вегетативной гиперактивности

- •30.3. Синдромы нарушения терморегуляции

- •30.4. Синдром нарушения потоотделения

- •30.5. Гипоталамический синдром

- •30.6. Нейроэндокринные расстройства

- •30.7. Расстройства мотивации и влечения (булимия, жажда, изменение либидо и др.), сна и бодрствования

- •30.8. Периферические вегетативные синдромы

- •30.9. Болезни вегетативной нервной системы

- •Вопросы для контроля

- •Глава 31. Токсические поражения нервной системы

- •31.1. Поражения веществами нервно-паралитического действия

- •31.2. Поражения веществами общеядовитого действия

- •31.3. Отравления веществами удушающего действия

- •31.4. Отравления техническими и бытовыми жидкостями

- •31.5. Отравления этиловым спиртом

- •31.6. Отравления мышьяком, марганцем, соединениями тяжелых металлов

- •31.7. Поражения нервной системы при различных формах наркоманий (токсикоманий)

- •31.8. Синдром последствий наркомании (токсикомании)

- •31.9. Принципы терапии наркомании (токсикомании)

- •31.10. Отравления лекарственными препаратами различных групп

- •Вопросы для контроля

- •Глава 32. Радиационные поражения нервной системы

- •32.1. Этиология, патогенез и патоморфология

- •32.2. Клиническая картина

- •32.3. Лечение

- •Вопросы для контроля

- •Глава 33. Поражение нервной системы при воздействии экстремальных факторов

- •33.1. Гипоксия

- •33.2. Декомпрессия (кессонная болезнь)

- •33.3. Гипокинезия

- •33.4. Общее охлаждение

- •33.5. Перегревание

- •33.6. Вибрация

- •33.7. Шум, инфразвук и ультразвук

- •33.8. Ускорения

- •33.9. Электромагнитное излучение

- •Вопросы для контроля

- •Глава 34. Соматоневрология (неврологические расстройства при заболеваниях внутренних органов)

- •34.1. Неврологические синдромы при раке внутренних органов

- •34.2. Расстройства нервной системы при заболеваниях сердца

- •34.3. Поражения нервной системы при заболеваниях легких

- •34.4. Поражения нервной системы при заболеваниях почек

- •34.5. Поражения нервной системы при заболеваниях печени

- •34.6. Поражения нервной системы при ревматизме

- •34.7. Поражения нервной системы при сахарном диабете

- •Вопросы для контроля

- •Глава 35. Неотложные состояния в неврологии

- •35.1. Основные неврологические синдромы, требующие неотложной терапии

- •35.2. Неотложная терапия при травмах нервной системы

- •Вопросы для контроля

- •Глава 36. Нарушения сознания

- •36.1. Кома. Патогенез и классификация

- •36.2. Диагностика комы

- •36.3. Особые формы угнетения сознания

- •Вопросы для контроля

- •Глава 37. Медицинская реабилитация при заболеваниях и травмах нервной системы

- •37.1. Основные направления, принципы и формы реабилитации больных с поражениями нервной системы

- •37.2. Принципы и методология организации реабилитационного процесса

- •37.3. Медикаментозная терапия и средства реабилитации

- •37.4. Эффективность и преемственность реабилитации. Исходы

- •Вопросы для контроля

- •Литература

25.4. Невроз навязчивых состояний

Невротический конфликт, лежащий в основе данной формы невроза, – это борьба между желанием и долгом, между моральными принципами и личными привязанностями: «я не могу решиться, но хочу». Невроз навязчивых состояний характеризуется тем, что клиническая картина исчерпывается фобиями и навязчивостями (обсессиями). Навязчивые симптомы являются причиной декомпенсации.

Сознание не изменено, критика к своему состоянию сохранена, больные в определенной мере способны бороться с навязчивостью. Даже в период ухудшения состояния больные стараются скрывать навязчивости, достаточно активны, собранны. При неврозе навязчивых состояний наиболее часты различные фобии.

Реже наблюдаются навязчивые мысли, страхи, воспоминания, сомнения, движения и действия; больные оценивают их как проявления болезни, относятся к ним критически. Навязчивости и фобии могут встречаться у одного и того же больного в различных сочетаниях.

Кроме них, имеются сопутствующие невротические симптомы в виде повышенной раздражительности, утомляемости, снижения концентрации внимания, нарушений сна, ухудшения настроения.

При затяжном течении невроза навязчивых состояний временами могут появляться черты тревожно-мнительного характера.

Навязчивые мысли ипохондрического содержания могут возникать у больных с неврастенией. Их фиксации, ипохондрической переработке обычно способствуют различные неприятные соматические ощущения. Фобии при неврастении встречаются редко.

Обсессии и фобии при неврастении отличаются нестойкостью, значительно меньшей яркостью и выразительностью, чем при неврозе навязчивых состояний.

Иногда навязчивости могут наблюдаться при истерии; в этом случае они носят характер большей демонстративности, эмоциональной насыщенности, ухода от трудностей, «бегства в болезнь», чем собственно переживания навязчивостей. Навязчивые мысли при истерии встречаются редко. Иногда при ней наблюдаются навязчивые представления в виде зрительных и слуховых галлюцинаций, а также различные фиксированные страхи, развившиеся под воздействием острых впечатлений. Они отличаются нестойкостью, изменчивостью, зависимостью от малейших изменений окружающей ситуации, демонстративностью; больные подчеркивают тяжесть своего состояния и необычность заболевания.

Нередко значительные трудности представляет дифференциация невроза навязчивых состояний от вялотекущей шизофрении. Диагноз шизофрении при наличии навязчивостей, сколь необычны они бы ни были, может быть поставлен только на основании специфичных для данного заболевания психопатологических нарушений.

Многие авторы указывают на следующие особенности, характерные для

навязчивостей: отсутствие образности, бледность эмоциональных компонентов, монотонность, однообразие навязчивостей, их немотивированность и внезапность возникновения, обилие бессмысленных и немотивированных ритуалов. При углублении болезненного процесса часто наблюдается присоединение стереотипных моторных и идеаторных ритуалов. Прогностически неблагоприятными и свидетельствующими в пользу вялотекущей шизофрении являются навязчивые сомнения, возникающие при усложнении обсессивного синдрома.

Изменения характера навязчивостей обычно не зависят от внешних факторов, как это свойственно неврозам. При шизофрении навязчивости часто сочетаются с симптомами дереализации и деперсонализации. Определенное значение при дифференциальной диагностике имеют степень критического отношения к навязчивым явлениям и борьба с ними.

Патологические идеи не достигают степени бредовой убежденности и постоянно подвергаются сомнению; больные расценивают эти идеи как чуждые их личности и стремятся к их преодолению, противопоставляя им систему защитных мер, и лишь по мере прогрессирования шизофрении критическое отношение к навязчивостям ослабевает, исчезает мучительное переживание бесплодной борьбы с ними. Все сказанное о навязчивостях при шизофрении относится и к фобиям.

При маниакально-депрессивном психозе навязчивые состояния возникают обычно в депрессивной фазе; они тесно связаны с началом приступа депрессии и исчезают с его окончанием. Для невроза навязчивых состояний депрессия нехарактерна.

Навязчивые состояния могут возникать при энцефалитах. Они обусловлены реакцией больных с тревожно-мнительным характером на заболевание, а также связаны со сложными психогениями, сопутствующими органическому заболеванию. Навязчивости в таких случаях доминируют в клинической картине и характеризуются непреодолимостью, стереотипностью, часто внезапностью наступления.

Наблюдается также боязнь загрязнения (мизофобия), с которой больные борются, заставляя себя прекращать мытье, понимая его бессмысленность. Однако постепенно фобии принимают все более доминирующий характер и становятся насильственными.

Со временем исчезает переживание навязчивостей, и при подходящих условиях больные продолжают стереотипно совершать созданный ими ритуал, в частности мыть руки. В этот период они, например, страдают не от мысли о загрязнении, а от отсутствия необходимых условий для мытья.

При эпилепсии, по данным Е. К. Яковлевой (1958) и А. М. Свядоща (1971), могут наблюдаться «наплывы мыслей», «насильственные стремления», «насильственные влечения». Они характеризуются кратковременностью, пароксизмальностью, резкой аффективной насыщенностью, отсутствием связи с психической травматизацией. Больные преодолевают их с большим трудом.

Эти особые состояния связаны с нарушением в сфере влечений и не могут быть отнесены к истинным навязчивым состояниям. М. Ш. Вольф (1974) указывает на

наличие у больных эпилепсией навязчивой потребности в перемещении, удалении или разрушении отдельных предметов, в высказывании навязчивых бессмысленных словосочетаний, отдельных фраз, обрывков воспоминаний или мучительных сомнений, смысл и значение которых больные плохо осознают и не в состоянии точно их описать.

В то же время у больных эпилепсией в период астенизации могут наблюдаться психогенно обусловленные навязчивые проявления, характеризующиеся особой вязкостью и упорством.

25.5. Астенические состояния

Астенические состояния – функциональные нервно-психические нарушения, во многом сходные по клиническим проявлениям с неврастенией. Наблюдаются при заболеваниях различных органов и систем. Однако в отличие от неврастении, обусловленной обычно хронической психогенной травматизацией, астенические состояния возникают вследствие снижения функциональных возможностей головного мозга, прежде всего из-за гипоксии, нарушения обменных процессов, ликворо– и гемодинамики при арахноидитах, заболеваниях органов дыхания, пищеварения, крови, сердечно-сосудистой системы, а также при заболеваниях печени, почек, различных экзогенных и эндогенных интоксикациях.

Физиогенные факторы, вызывающие астению:

–травмы и ранения;

–инфекции;

–интоксикации;

–соматические болезни;

–онкологические болезни;

–напряженность деятельности;

–адаптационные проблемы;

–экологические проблемы.

Физиогенные экстремальные факторы, вызывающие астению:

–нагрузки на анализаторы, пороговые по интенсивности и времени (условно физиологические);

–воздействия, по отношению к которым отсутствуют специфические анализаторы либо филогенетические механизмы адаптации;

–десинхроноз;

–профессиональные социально-психологические обстоятельства.

С учетом этиологии, патогенеза и клинических проявлений различают следующие виды астений: цереброгенную, соматогенную, соматоцереброгенную и астению, обусловленную нарушениями адаптации. Кроме того, описана астения вследствие переутомления.

Цереброгенная астения. Наиболее частыми ее причинами являются органические заболевания или последствия травм головного мозга в начальной стадии или в фазе остаточных явлений (последствий). Наиболее характерные симптомы – общая слабость, повышенная раздражительность, нарушения сна и вегетативные расстройства. Общая слабость может возникать в покое или вскоре после начала работы; нередко она сочетается с сонливостью. Повышенная раздражительность проявляется бурными реакциями по незначительным поводам. Характерны своеобразные нарушения памяти в виде невозможности быстро

вспомнить нужное слово, а также повышенная утомляемость, раздражительная слабость; больные легко отвлекаются, не могут сосредоточиться, быстро устают, капризны, плаксивы, плохо спят. Наблюдаются боли в области сердца, тахикардия, колебания артериального давления, головные боли, лабильность пульса, похолодание конечностей, потливость. Чаще всего чувство утомления носит постоянный характер при сниженном настроении; отмечаются вялость, апатия и беспричинная раздражительность. Нередка фиксация больных на ипохондрических, фобических, депрессивных ощущениях. Характерной особенностью цереброгенной астении является постоянство указанных жалоб; они не проходят даже после длительного отдыха. Астенические симптомы либо предшествуют развитию органических поражений головного мозга, либо проявляются на фоне их обратного развития.

Для астенических состояний, обусловленных сосудистыми заболеваниями головного мозга, характерно волнообразное нарастание неврозоподобных симптомов, коррелирующее с течением основного патологического процесса. В начальной стадии гипертонической болезни преобладают явления возбудимости и вегетативной лабильности. По мере прогрессирования атеросклеротического поражения сосудов головного мозга больные постепенно становятся обидчивыми, слезливыми, неуверенными в себе, ворчливыми, придирчивыми. Ведущими симптомами атеросклероза сосудов головного мозга являются утрата пластичности и снижение активности психических процессов.

Астенические состояния после закрытой травмы головного мозга характеризуются слабостью, утомляемостью, «взрывчатостью», несдержанностью, нетерпеливостью, преходящим аффектом злобы, непереносимостью резких звуков, обидчивостью, придирчивостью, склонностью к конфликтам, лабильностью настроения, снижением памяти, головными болями, головокружением, чувством шума в голове и нарушениями сна. Вегетативные реакции быстро истощаются и лабильны.

При астенических состояниях, обусловленных инфекционным поражением головного мозга, отмечаются ипохондрические проявления, однообразность и стереотипность симптоматики (чаще при последствиях нейроинфекций), а также частые головные боли, больше выраженные ночью и утром, головокружения во время езды в транспорте, при перемене положения головы, ощущение дрожания рук и ног, постоянное чувство внутреннего напряжения и волнения, плаксивость. Периодически возникают вегетативно-сосудистые кризы в виде ощущения жара или озноба, похолодания конечностей, колебаний артериального давления, болей в области сердца, иногда с иррадиацией в левую руку и лопатку, сердцебиений, ощущений «перебоев» в работе сердца, нехватки воздуха.

Характерными особенностями симптоматики цереброгенных астений, отличающими их от неврастении, являются стойкость астенических проявлений; их возникновение вне связи с психической травмой; наличие рассеянной органической симптоматики в сочетании с невротической.

Установить природу последних удается с учетом анамнестических сведений и результатов дополнительных методов исследования (краниография, определение

состояния глазного дна и полей зрения, исследование спинномозговой жидкости, ультразвуковая доплерография, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография и др.).

Патогенетической основой цереброгенной астении являются нарушения компенсаторно-приспособительных механизмов и энергетического баланса в головном мозге, обусловленные структурными изменениями в виде атрофического или рубцово-спаечного процесса, изменений ликворо– и гемодинамики, нейроэндокринных сдвигов. Изменения нейродинамики вторичны – они опосредованы органическим процессом или его последствиями. Именно этим объясняются стойкость и монотонность симптомов астении, иногда наличие психоорганических расстройств, а также замедленная, нестойкая компенсация нарушенных функций.

Соматогенная астения наблюдается при хронических заболеваниях внутренних органов, системы крови и эндокринной системы, последствиях острых соматических болезней, травм внутренних органов или оперативных вмешательств.

Соматогенные астении, обладая определенными общими чертами, в ряде случаев имеют и отличия, обусловленные характером соматического заболевания. М. И. Аствацатуров (1939) указывал, что для заболеваний сердца характерен безотчетный страх, для заболеваний печени – гневливая раздражительность, при нарушениях функции желудочно-кишечного тракта – апатия, а порой даже отвращение к окружающему. Однако эти проявления не могут считаться патогномоничными для соматогенных астений, так как встречаются и при неврастении.

В основу определения этиологии соматогенной астении должно быть положено тщательное целенаправленное нейровизуализационное, рентгенологическое, электрофизиологическое и лабораторное исследование всех органов и систем.

Соматоцереброгенные астении возникают вследствие одновременного воздействия различных патогенных физико-химических или инфекционнотоксических факторов на внутренние органы и нервную систему (проникающая радиация, электромагнитное поле сверхвысокой частоты, экзогенные интоксикации, общие инфекции и др.).

Астении, обусловленные нарушениями адаптации. К этой группе относятся астенические состояния, вызываемые воздействием экстремальных факторов на специфические анализаторы и эффекторы, а также на неспецифические активирующие системы головного мозга. Из обусловленных нарушениями адаптации астений выделяют ряд вариантов: парциальные астении (перцепторнооптическая; перцепторно-акустическая; перцепторно-оптико-акустическая); астения вследствие десинхроноза и общие астении (астения как следующая фаза парциальной): астеническая реакция вследствие дезадаптации в новых условиях жизни и деятельности; астения переутомления.

Астения вследствие переутомления. Основной ее причиной является чрезмерная для данного человека по длительности и напряжению работа, приводящая к снижению работоспособности и эффективности труда. Она обычно

наблюдается у лиц умственного труда при нарушении режима труда и отдыха, питания. Наиболее характерны ощущения усталости, тяжести в голове и конечностях, общая слабость, разбитость, вялость, недомогание, нарушение сна, снижение памяти и внимания, ухудшение концентрации внимания, замедление восприятия, увеличение количества ошибок, нервозность, раздражительность.

В отличие от больных неврозами пациенты этой категории критически относятся к своим болезненным ощущениям, связывают их с переутомлением и считают временными.

Дифференциальная диагностика астении переутомления и неврастении нередко очень трудна, поскольку их симптоматика во многом сходна. Для астении вследствие переутомления характерны непосредственная связь развития заболевания с напряженной работой, нарушением режима отдыха и питания; постепенный темп развития астенических проявлений; четкая, но нестойкая соматическая симптоматика; снижение работоспособности при умственных и физических нагрузках; усиление астенических проявлений при напряженной работе, волнении и неприятностях; уменьшение явлений астенизации после сна и отдыха или их ликвидация после полноценного отдыха; усиление астенизации к вечеру; адекватное отношение больных к своему состоянию; отсутствие органических заболеваний; эффективность симптоматического лечения и психотерапии.

Принципы лечения неврозов:

–индивидуальность;

–обязательность консультации психиатра;

–медикаментозная терапия (общеукрепляющие, седативные, снотворные, вегетотропные, вазоактивные, нейропротективные препараты);

–психотерапия (рациональная по B. Dubois);

–аутогенная тренировка;

–физиотерапия;

–санаторно-курортное лечение.

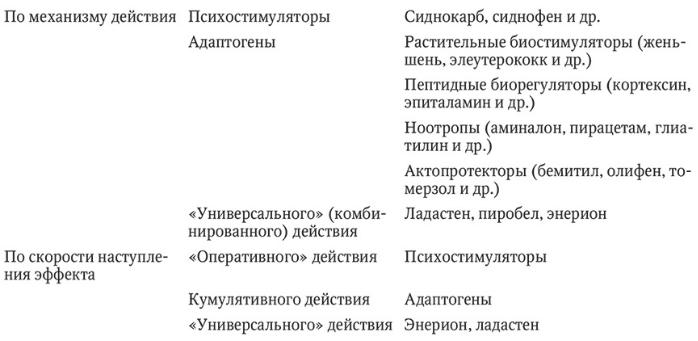

Классификация «антиастенических» средств выглядит следующим образом:

Профилактика неврозов:

–тщательный отбор при призыве на военную службу;

–раннее выявление и своевременное лечение;

–адекватная экспертиза;

–устранение причин, провоцирующих неврозы;

–санитарно-просветительская работа.