- •Нервные болезни

- •Авторский коллектив

- •Условные сокращения

- •Русскоязычные сокращения

- •Латинские сокращения

- •Предисловие

- •Глава 1. Основные этапы становления и развития отечественной неврологии

- •Вопросы для контроля

- •2.1. Развитие нервной системы эмбриона человека

- •2.2. Структурные элементы нервной системы, их морфологические и физиологические свойства

- •Вопросы для контроля

- •Глава 3. Чувствительность и ее нарушения

- •3.1. Виды чувствительности

- •3.2. Проводники чувствительности

- •3.3. Исследование чувствительности

- •3.4. Виды нарушений чувствительности

- •3.5. Варианты и типы нарушений чувствительности

- •Вопросы для контроля

- •Глава 4. Движения, рефлексы и их расстройства

- •4.1. Клиническая симптоматика и диагностика двигательных расстройств

- •4.2. Симптомы поражения корково-мышечного пути на разных уровнях

- •Вопросы для контроля

- •Глава 5. Спинной мозг и симптомы его поражения

- •5.1. Строение спинного мозга

- •5.2. Симптомокомплексы поражения сегментарного и проводникового аппаратов спинного мозга

- •5.3. Симптомокомплексы поражения спинного мозга на разных уровнях

- •Вопросы для контроля

- •Глава 6. Топическая диагностика поражений черепных нервов

- •6.1. I пара: обонятельный нерв (n. olfactorius)

- •6.2. II пара: зрительный нерв (n. opticus)

- •6.3. III пара: глазодвигательный нерв (n. oculomotorius)

- •6.4. IV пара: блоковый нерв (n. trochlearis)

- •6.5. VI пара: отводящий нерв (n. abducens)

- •6.6. Иннервация взора

- •6.7. V пара: тройничный нерв (n. trigeminus)

- •6.9. VIII пара: преддверно-улитковый нерв (n. vestibulocochlearis)

- •6.11. XI пара: добавочный нерв (n. accessorius)

- •6.12. XII пара: подъязычный нерв (n. hypoglossus)

- •6.13. Бульбарный и псевдобульбарный параличи

- •6.14. Альтернирующие синдромы поражения ствола головного мозга

- •Вопросы для контроля

- •Глава 7. Топическая диагностика поражений мозжечка, экстрапирамидной системы и подкорковых ганглиев

- •7.1. Мозжечок и симптомы его поражения

- •7.2. Экстрапирамидная (стриопаллидарная) система и симптомы ее поражения

- •7.3. Таламус

- •7.4. Внутренняя капсула

- •Вопросы для контроля

- •Глава 8. Кора больших полушарий головного мозга и симптомы ее поражения

- •8.1. Строение коры головного мозга

- •8.2. Локализация функций в коре полушарий. Понятие об анализаторах

- •8.3. Симптомокомплексы поражения долей головного мозга

- •8.4. Симптомы раздражения коры головного мозга

- •Вопросы для контроля

- •Глава 9. Топическая диагностика поражений периферической нервной системы

- •9.1. Строение и симптомокомплексы поражения разных отделов периферической нервной системы

- •9.2. Общие симптомы поражения периферической нервной системы

- •Вопросы для контроля

- •Глава 10. Вегетативная нервная система и симптомы ее поражения

- •10.1. Центральный отдел вегетативной нервной системы

- •10.2. Периферический отдел вегетативной нервной системы

- •10.3. Особенности вегетативной иннервации и симптомы ее нарушения на примере некоторых внутренних органов

- •Вопросы для контроля

- •Глава 11. Оболочки мозга и спинномозговая жидкость

- •11.1. Оболочки головного и спинного мозга

- •11.2. Желудочки головного мозга и спинномозговая жидкость

- •11.3. Исследование спинномозговой жидкости

- •Вопросы для контроля

- •Глава 12. Кровоснабжение головного и спинного мозга, симптомы его нарушения

- •12.1. Кровоснабжение головного мозга

- •12.2. Кровоснабжение спинного мозга

- •Вопросы для контроля

- •Глава 13. Методика краткого исследования в клинической неврологии

- •Вопросы для контроля

- •Глава 14. Дополнительные методы исследования в клинической неврологии

- •14.1. Клиническая электроэнцефалография

- •14.2. Магнитная диагностика

- •14.3. Электронейромиография

- •14.4. Эхоэнцефалоскопия

- •14.5. Ультразвуковая доплерография сосудов головы и шеи

- •14.6. Дуплексное сканирование сосудов шеи

- •14.7. Краниография

- •14.8. Спондилография

- •14.9. Компьютерная томография

- •14.10. Магнитно-резонансная томография

- •14.11. Магнитно-резонансная спектроскопия

- •14.12. Позитронно-эмиссионная томография

- •14.13. Методы исследования вегетативной нервной системы

- •Вопросы для контроля

- •Глава 15. Закрытая черепно-мозговая травма

- •15.1. Патогенез черепно-мозговой травмы

- •15.2. Классификация черепно-мозговых травм

- •15.3. Диагностика черепно-мозговых травм

- •15.4. Лечение черепно-мозговых травм

- •Вопросы для контроля

- •16.1. Патоморфология

- •16.3. Классификация последствий черепно-мозговой травмы

- •16.4. Клиническая картина

- •16.5. Диагностика

- •16.6. Лечение

- •Вопросы для контроля

- •Глава 17. Закрытые травмы спинного мозга

- •17.1. Классификация

- •17.2. Этиология и патогенез

- •17.3. Патоморфология

- •17.4. Клиническая картина

- •17.5. Диагностика

- •17.6. Лечение

- •Вопросы для контроля

- •Глава 18. Травматические поражения периферической нервной системы

- •18.1. Классификация

- •18.2. Клиническая картина

- •18.3. Диагностика

- •18.4. Лечение

- •18.5. Компрессионно-ишемические невропатии

- •Вопросы для контроля

- •Глава 19. Болезни периферической нервной системы

- •19.1. Радикулопатии

- •19.2. Полиневриты (полирадикулоневриты, полиневропатии)

- •19.3. Невропатия лицевого нерва

- •Вопросы для контроля

- •Глава 20. Инфекционные и паразитарные заболевания нервной системы

- •20.1. Менингиты

- •20.2. Энцефалиты

- •20.3. Нейросифилис

- •20.4. Герпетические поражения нервной системы

- •20.5. НейроСПИД

- •20.6. Паразитарные заболевания головного мозга

- •Вопросы для контроля

- •Глава 21. Демиелинизирующие заболевания

- •21.1. Рассеянный (множественный) склероз

- •21.2. Острый рассеянный энцефаломиелит

- •21.3. Другие демиелинизирующие заболевания

- •Вопросы для контроля

- •Глава 22. Сосудистые заболевания головного мозга

- •22.1. Факторы риска мозгового инсульта

- •22.2. Классификация сосудистых заболеваний головного мозга

- •22.3. Физиологические особенности мозгового кровообращения

- •22.4. Патофизиология ишемического повреждения головного мозга

- •22.5. Этиология и патогенез ишемических нарушений мозгового кровообращения

- •22.6. Острые нарушения мозгового кровообращения

- •22.7. Диагностика острых нарушений мозгового кровообращения

- •22.8. Лечение острых нарушений мозгового кровообращения

- •22.9. Профилактика острых нарушений мозгового кровообращения

- •22.10. Хронические нарушения мозгового кровообращения

- •Вопросы для контроля

- •Глава 23. Сосудистые заболевания спинного мозга

- •23.1. Этиология и патогенез нарушений спинального кровообращения

- •23.2. Преходящие нарушения спинального кровообращения

- •23.3. Ишемический спинальный инсульт

- •23.4. Геморрагический спинальный инсульт

- •23.5. Лечение спинальных инсультов

- •Вопросы для контроля

- •Глава 24. Эпилепсия и пароксизмальные расстройства сознания неэпилептической природы

- •24.1. Эпилепсия. Этиология и патогенез

- •24.2. Международная классификация эпилептических приступов (Киото, 1981) и их клиническая картина

- •24.3. Международная классификация (Нью-Дели, 1989) и клинические проявления основных форм эпилепсии

- •24.4. Диагностика эпилепсии

- •24.5. Лечение эпилепсии

- •24.6. Синкопальные состояния

- •24.7. Нарушения сознания, обусловленные недостаточностью мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне

- •24.8. Дисметаболические состояния

- •24.9. Гипервентиляционный синдром

- •24.10. Псевдоэпилептические приступы

- •24.11. Лечение синкопальных состояний

- •Вопросы для контроля

- •Глава 25. Неврозы, астенические состояния и инсомнии

- •25.1. Неврозы

- •25.2. Неврастения

- •25.3. Истерия

- •25.4. Невроз навязчивых состояний

- •25.5. Астенические состояния

- •25.6. Инсомнии

- •Вопросы для контроля

- •Глава 26. Опухоли центральной нервной системы и сирингомиелия

- •26.1. Опухоли головного мозга

- •26.2. Опухоли спинного мозга

- •26.3. Диагностика и лечение опухолей центральной нервной системы

- •26.4. Сирингомиелия

- •Вопросы для контроля

- •Глава 27. Нейродегенеративные и наследственные заболевания с преимущественным поражением экстрапирамидной системы

- •27.1. Гепатолентикулярная дегенерация

- •27.2. Торсионная дистония

- •27.3. Хорея Гентингтона

- •27.4. Болезнь Галлервордена – Шпатца

- •27.5. Паркинсонизм

- •27.6. Множественные (системные) дегенерации

- •27.7. Миоклонус-эпилепсия

- •27.8. Генерализованный тик Туретта

- •27.9. Наследственное дрожание

- •27.10. Синдром беспокойных ног

- •Вопросы для контроля

- •Глава 28. Нарушение когнитивных функций

- •28.1. Болезнь Альцгеймера

- •28.2. Фронтотемпоральная деменция

- •28.3. Деменция с тельцами Леви

- •28.4. Сосудистые когнитивные нарушения

- •Вопросы для контроля

- •Глава 29. Нервно-мышечные заболевания

- •29.1. Миопатии

- •29.2. Миотонии

- •29.3. Миастения

- •Вопросы для контроля

- •Глава 30. Вегетативные расстройства

- •30.1. Синдромы вегетативных нарушений

- •30.2. Синдромы вегетативной гиперактивности

- •30.3. Синдромы нарушения терморегуляции

- •30.4. Синдром нарушения потоотделения

- •30.5. Гипоталамический синдром

- •30.6. Нейроэндокринные расстройства

- •30.7. Расстройства мотивации и влечения (булимия, жажда, изменение либидо и др.), сна и бодрствования

- •30.8. Периферические вегетативные синдромы

- •30.9. Болезни вегетативной нервной системы

- •Вопросы для контроля

- •Глава 31. Токсические поражения нервной системы

- •31.1. Поражения веществами нервно-паралитического действия

- •31.2. Поражения веществами общеядовитого действия

- •31.3. Отравления веществами удушающего действия

- •31.4. Отравления техническими и бытовыми жидкостями

- •31.5. Отравления этиловым спиртом

- •31.6. Отравления мышьяком, марганцем, соединениями тяжелых металлов

- •31.7. Поражения нервной системы при различных формах наркоманий (токсикоманий)

- •31.8. Синдром последствий наркомании (токсикомании)

- •31.9. Принципы терапии наркомании (токсикомании)

- •31.10. Отравления лекарственными препаратами различных групп

- •Вопросы для контроля

- •Глава 32. Радиационные поражения нервной системы

- •32.1. Этиология, патогенез и патоморфология

- •32.2. Клиническая картина

- •32.3. Лечение

- •Вопросы для контроля

- •Глава 33. Поражение нервной системы при воздействии экстремальных факторов

- •33.1. Гипоксия

- •33.2. Декомпрессия (кессонная болезнь)

- •33.3. Гипокинезия

- •33.4. Общее охлаждение

- •33.5. Перегревание

- •33.6. Вибрация

- •33.7. Шум, инфразвук и ультразвук

- •33.8. Ускорения

- •33.9. Электромагнитное излучение

- •Вопросы для контроля

- •Глава 34. Соматоневрология (неврологические расстройства при заболеваниях внутренних органов)

- •34.1. Неврологические синдромы при раке внутренних органов

- •34.2. Расстройства нервной системы при заболеваниях сердца

- •34.3. Поражения нервной системы при заболеваниях легких

- •34.4. Поражения нервной системы при заболеваниях почек

- •34.5. Поражения нервной системы при заболеваниях печени

- •34.6. Поражения нервной системы при ревматизме

- •34.7. Поражения нервной системы при сахарном диабете

- •Вопросы для контроля

- •Глава 35. Неотложные состояния в неврологии

- •35.1. Основные неврологические синдромы, требующие неотложной терапии

- •35.2. Неотложная терапия при травмах нервной системы

- •Вопросы для контроля

- •Глава 36. Нарушения сознания

- •36.1. Кома. Патогенез и классификация

- •36.2. Диагностика комы

- •36.3. Особые формы угнетения сознания

- •Вопросы для контроля

- •Глава 37. Медицинская реабилитация при заболеваниях и травмах нервной системы

- •37.1. Основные направления, принципы и формы реабилитации больных с поражениями нервной системы

- •37.2. Принципы и методология организации реабилитационного процесса

- •37.3. Медикаментозная терапия и средства реабилитации

- •37.4. Эффективность и преемственность реабилитации. Исходы

- •Вопросы для контроля

- •Литература

Глава 3. Чувствительность и ее нарушения

Нервная система управляет работой всех органов и систем, обеспечивая функциональное единство организма и поддержание гомеостаза. Для адекватного функционирования нервная система должна непрерывно получать информацию о состоянии окружающей и внутренней среды; полученную информацию она преобразует, хранит, а также использует для формирования и регулирования ответных реакций организма.

Все бесконечное многообразие воздействий окружающей среды нервная система воспринимает посредством огромного числа концевых разветвлений дендритов псевдоуниполярных нейронов спинальных ганглиев – рецепторов. Рецепторы воспринимают полиморфные раздражения от самого организма и из окружающей среды, а также передают эти раздражения в виде нервных импульсов.

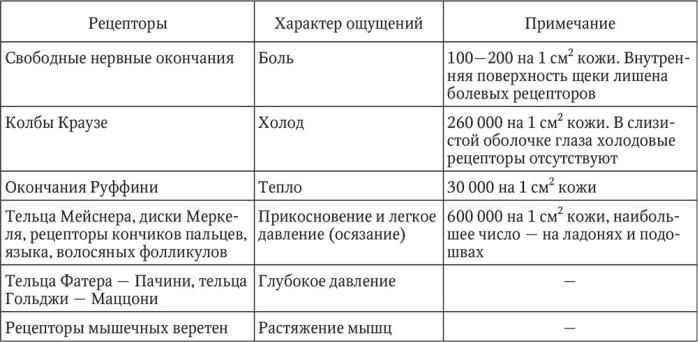

Рецепторы различны по гистологической структуре, располагаются на поверхности неравномерно и, как правило, специализированы на восприятии определенных видов раздражений (табл. 1).

Наряду с мономодальными рецепторами, воспринимающими лишь один вид энергии раздражения, существуют и полимодальные, реагирующие одновременно на несколько видов раздражений, – механические, температурные, химические (рецепторы в стенках кровеносных сосудов и внутренних органов). Кроме того, воздействие стимула любой модальности, если он достигает значительной интенсивности, может вызвать болевое ощущение.

По модальности рецепторы систематизируются следующим образом:

–механорецепторы (чувство осязания, давления, вибрации, боли);

–терморецепторы (чувство тепла, холода);

–тензорецепторы – рецепторы растяжения мышц, сухожилий, связок, суставных капсул;

–барорецепторы – рецепторы давления крови в сосудах, давления содержимого

вполых органах;

–хеморецепторы – вкусовые и обонятельные рецепторы; рецепторы рефлексогенных зон, воспринимающие изменения в составе и концентрации газов, в частности, синокаротидной зоны;

–фоторецепторы (визуальная информация);

–вестибулорецепторы (чувство равновесия) и фонорецепторы (звук).

Восходящие проводники спинного и головного мозга, несущие импульсы от всех тканей и органов, в том числе органов чувств, объединены понятием «афферентные системы». В свою очередь, вся совокупность афферентных систем в физиологии называется «рецепция». Часть воспринимаемых раздражений способна достигать коры головного мозга, где нервный процесс входит в поле сознания, т. е. возникает ощущение. Именно эта часть рецепции называется «чувствительность».

Таким образом, понятие рецепции шире понятия чувствительности, и часть афферентной импульсации не вызывает ощущений (сигналы от опорнодвигательного аппарата в мозжечок; рецепция, сопряженная с изменением тонуса, возникновением секреторных и сосудистых рефлексов, биохимических сдвигов, психических реакций и др.).

Таблица 1

Рецепторы и их специфичность

Рецепторы, в зависимости от своего расположения, подразделяются следующим образом.

–Экстерорецепторы: а) контакт-рецепторы (болевые, температурные, тактильные, вкусовые); б) дистант-рецепторы (звуковые, зрительные, обонятельные).

–Проприорецепторы (в мышцах, сухожилиях, связках, суставах).

–Интерорецепторы (баро– и хеморецепторы во внутренних органах).

При раздражении рецепторов нейронов спинномозговых ганглиев воспринятые

ипереработанные импульсы направляются:

–в эффекторный нейрон (формируя сегментарный рефлекс);

–через систему афферентных нейронов – в стволовые, подкорковые и корковые структуры (формируя надсегментарные рефлексы).

Анализаторами называются функциональные объединения структур периферической и центральной нервной системы (рецепторы, нервы, проводники, области коры головного мозга), обеспечивающие восприятие и анализ изменений в окружающей и во внутренней среде и формирующие специфические ощущения.

Выделяют внешние (экстероцептивные – зрительный, слуховой, тактильный и др.) и внутренние (проприоцептивные, интероцептивные) анализаторы.

В каждом анализаторе есть три отдела – периферический (воспринимающий), промежуточный и корковый.

Периферический отдел анализатора преобразует определенный вид энергии в нервный импульс, осуществляет первичный анализ раздражений, кодирует сигналы для дальнейшей транспортировки.

Промежуточный отдел представлен ассоциативными спинномозговыми и стволовыми центрами – это задние рога спинного мозга, ядра тонкого и клиновидного пучков, ретикулярная формация, таламус и др. Обычно имеется несколько промежуточных ядер анализаторов. В них происходит не простое переключение импульсов, а их обработка – анализ и синтез. Каждый последующий уровень посылает в вышерасположенные центры все более обобщенную кодированную информацию. В промежуточных центрах возможно генерализованное распространение импульса (центральные отростки периферического нейрона вступают в синаптическую связь со многими нейронами промежуточных центров).

На уровне коркового отдела анализатора (специфические и неспецифические нейроны) после предварительного анализа полученной информации осуществляется ее отбор и синтез (афферентный синтез), формируется программа действий («модель потребного будущего») и аппарат оценки результатов действия (акцептор действия). Кроме того, корковый отдел анализатора может оказывать корригирующее воздействие на работу воспринимающей и промежуточной частей анализатора, что способствует адекватному отбору наиболее актуальной информации.

Вструктуру анализаторов входят не только афферентные, но и эфферентные пути, распространяющиеся вплоть до рецепторов, что подтверждает существование контроля их структурно-функционального состояния вышележащими центрами.

Вфункциональной анатомии выделяют следующие анализаторы:

–группа кожных анализаторов (осязание, давление, вибрация, температура,

боль);

–кинестетический (проприоцептивные импульсы);

–интероцептивный;

–зрительный;

–слуховой;

–гравитационный (вестибулярный);

–обонятельный;

–вкусовой.

Считается, что число анализаторов значительно больше, однако многие из них (анализаторы чувств голода, насыщения, жажды, барометрического давления и др.) морфофункционально изучены недостаточно.

И еще одно важное замечание. Функционирование разных анализаторов часто сопряжено с их тесным взаимодействием, поэтому ощущения, как правило, возникают при участии нескольких анализаторов.