- •Нервные болезни

- •Авторский коллектив

- •Условные сокращения

- •Русскоязычные сокращения

- •Латинские сокращения

- •Предисловие

- •Глава 1. Основные этапы становления и развития отечественной неврологии

- •Вопросы для контроля

- •2.1. Развитие нервной системы эмбриона человека

- •2.2. Структурные элементы нервной системы, их морфологические и физиологические свойства

- •Вопросы для контроля

- •Глава 3. Чувствительность и ее нарушения

- •3.1. Виды чувствительности

- •3.2. Проводники чувствительности

- •3.3. Исследование чувствительности

- •3.4. Виды нарушений чувствительности

- •3.5. Варианты и типы нарушений чувствительности

- •Вопросы для контроля

- •Глава 4. Движения, рефлексы и их расстройства

- •4.1. Клиническая симптоматика и диагностика двигательных расстройств

- •4.2. Симптомы поражения корково-мышечного пути на разных уровнях

- •Вопросы для контроля

- •Глава 5. Спинной мозг и симптомы его поражения

- •5.1. Строение спинного мозга

- •5.2. Симптомокомплексы поражения сегментарного и проводникового аппаратов спинного мозга

- •5.3. Симптомокомплексы поражения спинного мозга на разных уровнях

- •Вопросы для контроля

- •Глава 6. Топическая диагностика поражений черепных нервов

- •6.1. I пара: обонятельный нерв (n. olfactorius)

- •6.2. II пара: зрительный нерв (n. opticus)

- •6.3. III пара: глазодвигательный нерв (n. oculomotorius)

- •6.4. IV пара: блоковый нерв (n. trochlearis)

- •6.5. VI пара: отводящий нерв (n. abducens)

- •6.6. Иннервация взора

- •6.7. V пара: тройничный нерв (n. trigeminus)

- •6.9. VIII пара: преддверно-улитковый нерв (n. vestibulocochlearis)

- •6.11. XI пара: добавочный нерв (n. accessorius)

- •6.12. XII пара: подъязычный нерв (n. hypoglossus)

- •6.13. Бульбарный и псевдобульбарный параличи

- •6.14. Альтернирующие синдромы поражения ствола головного мозга

- •Вопросы для контроля

- •Глава 7. Топическая диагностика поражений мозжечка, экстрапирамидной системы и подкорковых ганглиев

- •7.1. Мозжечок и симптомы его поражения

- •7.2. Экстрапирамидная (стриопаллидарная) система и симптомы ее поражения

- •7.3. Таламус

- •7.4. Внутренняя капсула

- •Вопросы для контроля

- •Глава 8. Кора больших полушарий головного мозга и симптомы ее поражения

- •8.1. Строение коры головного мозга

- •8.2. Локализация функций в коре полушарий. Понятие об анализаторах

- •8.3. Симптомокомплексы поражения долей головного мозга

- •8.4. Симптомы раздражения коры головного мозга

- •Вопросы для контроля

- •Глава 9. Топическая диагностика поражений периферической нервной системы

- •9.1. Строение и симптомокомплексы поражения разных отделов периферической нервной системы

- •9.2. Общие симптомы поражения периферической нервной системы

- •Вопросы для контроля

- •Глава 10. Вегетативная нервная система и симптомы ее поражения

- •10.1. Центральный отдел вегетативной нервной системы

- •10.2. Периферический отдел вегетативной нервной системы

- •10.3. Особенности вегетативной иннервации и симптомы ее нарушения на примере некоторых внутренних органов

- •Вопросы для контроля

- •Глава 11. Оболочки мозга и спинномозговая жидкость

- •11.1. Оболочки головного и спинного мозга

- •11.2. Желудочки головного мозга и спинномозговая жидкость

- •11.3. Исследование спинномозговой жидкости

- •Вопросы для контроля

- •Глава 12. Кровоснабжение головного и спинного мозга, симптомы его нарушения

- •12.1. Кровоснабжение головного мозга

- •12.2. Кровоснабжение спинного мозга

- •Вопросы для контроля

- •Глава 13. Методика краткого исследования в клинической неврологии

- •Вопросы для контроля

- •Глава 14. Дополнительные методы исследования в клинической неврологии

- •14.1. Клиническая электроэнцефалография

- •14.2. Магнитная диагностика

- •14.3. Электронейромиография

- •14.4. Эхоэнцефалоскопия

- •14.5. Ультразвуковая доплерография сосудов головы и шеи

- •14.6. Дуплексное сканирование сосудов шеи

- •14.7. Краниография

- •14.8. Спондилография

- •14.9. Компьютерная томография

- •14.10. Магнитно-резонансная томография

- •14.11. Магнитно-резонансная спектроскопия

- •14.12. Позитронно-эмиссионная томография

- •14.13. Методы исследования вегетативной нервной системы

- •Вопросы для контроля

- •Глава 15. Закрытая черепно-мозговая травма

- •15.1. Патогенез черепно-мозговой травмы

- •15.2. Классификация черепно-мозговых травм

- •15.3. Диагностика черепно-мозговых травм

- •15.4. Лечение черепно-мозговых травм

- •Вопросы для контроля

- •16.1. Патоморфология

- •16.3. Классификация последствий черепно-мозговой травмы

- •16.4. Клиническая картина

- •16.5. Диагностика

- •16.6. Лечение

- •Вопросы для контроля

- •Глава 17. Закрытые травмы спинного мозга

- •17.1. Классификация

- •17.2. Этиология и патогенез

- •17.3. Патоморфология

- •17.4. Клиническая картина

- •17.5. Диагностика

- •17.6. Лечение

- •Вопросы для контроля

- •Глава 18. Травматические поражения периферической нервной системы

- •18.1. Классификация

- •18.2. Клиническая картина

- •18.3. Диагностика

- •18.4. Лечение

- •18.5. Компрессионно-ишемические невропатии

- •Вопросы для контроля

- •Глава 19. Болезни периферической нервной системы

- •19.1. Радикулопатии

- •19.2. Полиневриты (полирадикулоневриты, полиневропатии)

- •19.3. Невропатия лицевого нерва

- •Вопросы для контроля

- •Глава 20. Инфекционные и паразитарные заболевания нервной системы

- •20.1. Менингиты

- •20.2. Энцефалиты

- •20.3. Нейросифилис

- •20.4. Герпетические поражения нервной системы

- •20.5. НейроСПИД

- •20.6. Паразитарные заболевания головного мозга

- •Вопросы для контроля

- •Глава 21. Демиелинизирующие заболевания

- •21.1. Рассеянный (множественный) склероз

- •21.2. Острый рассеянный энцефаломиелит

- •21.3. Другие демиелинизирующие заболевания

- •Вопросы для контроля

- •Глава 22. Сосудистые заболевания головного мозга

- •22.1. Факторы риска мозгового инсульта

- •22.2. Классификация сосудистых заболеваний головного мозга

- •22.3. Физиологические особенности мозгового кровообращения

- •22.4. Патофизиология ишемического повреждения головного мозга

- •22.5. Этиология и патогенез ишемических нарушений мозгового кровообращения

- •22.6. Острые нарушения мозгового кровообращения

- •22.7. Диагностика острых нарушений мозгового кровообращения

- •22.8. Лечение острых нарушений мозгового кровообращения

- •22.9. Профилактика острых нарушений мозгового кровообращения

- •22.10. Хронические нарушения мозгового кровообращения

- •Вопросы для контроля

- •Глава 23. Сосудистые заболевания спинного мозга

- •23.1. Этиология и патогенез нарушений спинального кровообращения

- •23.2. Преходящие нарушения спинального кровообращения

- •23.3. Ишемический спинальный инсульт

- •23.4. Геморрагический спинальный инсульт

- •23.5. Лечение спинальных инсультов

- •Вопросы для контроля

- •Глава 24. Эпилепсия и пароксизмальные расстройства сознания неэпилептической природы

- •24.1. Эпилепсия. Этиология и патогенез

- •24.2. Международная классификация эпилептических приступов (Киото, 1981) и их клиническая картина

- •24.3. Международная классификация (Нью-Дели, 1989) и клинические проявления основных форм эпилепсии

- •24.4. Диагностика эпилепсии

- •24.5. Лечение эпилепсии

- •24.6. Синкопальные состояния

- •24.7. Нарушения сознания, обусловленные недостаточностью мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне

- •24.8. Дисметаболические состояния

- •24.9. Гипервентиляционный синдром

- •24.10. Псевдоэпилептические приступы

- •24.11. Лечение синкопальных состояний

- •Вопросы для контроля

- •Глава 25. Неврозы, астенические состояния и инсомнии

- •25.1. Неврозы

- •25.2. Неврастения

- •25.3. Истерия

- •25.4. Невроз навязчивых состояний

- •25.5. Астенические состояния

- •25.6. Инсомнии

- •Вопросы для контроля

- •Глава 26. Опухоли центральной нервной системы и сирингомиелия

- •26.1. Опухоли головного мозга

- •26.2. Опухоли спинного мозга

- •26.3. Диагностика и лечение опухолей центральной нервной системы

- •26.4. Сирингомиелия

- •Вопросы для контроля

- •Глава 27. Нейродегенеративные и наследственные заболевания с преимущественным поражением экстрапирамидной системы

- •27.1. Гепатолентикулярная дегенерация

- •27.2. Торсионная дистония

- •27.3. Хорея Гентингтона

- •27.4. Болезнь Галлервордена – Шпатца

- •27.5. Паркинсонизм

- •27.6. Множественные (системные) дегенерации

- •27.7. Миоклонус-эпилепсия

- •27.8. Генерализованный тик Туретта

- •27.9. Наследственное дрожание

- •27.10. Синдром беспокойных ног

- •Вопросы для контроля

- •Глава 28. Нарушение когнитивных функций

- •28.1. Болезнь Альцгеймера

- •28.2. Фронтотемпоральная деменция

- •28.3. Деменция с тельцами Леви

- •28.4. Сосудистые когнитивные нарушения

- •Вопросы для контроля

- •Глава 29. Нервно-мышечные заболевания

- •29.1. Миопатии

- •29.2. Миотонии

- •29.3. Миастения

- •Вопросы для контроля

- •Глава 30. Вегетативные расстройства

- •30.1. Синдромы вегетативных нарушений

- •30.2. Синдромы вегетативной гиперактивности

- •30.3. Синдромы нарушения терморегуляции

- •30.4. Синдром нарушения потоотделения

- •30.5. Гипоталамический синдром

- •30.6. Нейроэндокринные расстройства

- •30.7. Расстройства мотивации и влечения (булимия, жажда, изменение либидо и др.), сна и бодрствования

- •30.8. Периферические вегетативные синдромы

- •30.9. Болезни вегетативной нервной системы

- •Вопросы для контроля

- •Глава 31. Токсические поражения нервной системы

- •31.1. Поражения веществами нервно-паралитического действия

- •31.2. Поражения веществами общеядовитого действия

- •31.3. Отравления веществами удушающего действия

- •31.4. Отравления техническими и бытовыми жидкостями

- •31.5. Отравления этиловым спиртом

- •31.6. Отравления мышьяком, марганцем, соединениями тяжелых металлов

- •31.7. Поражения нервной системы при различных формах наркоманий (токсикоманий)

- •31.8. Синдром последствий наркомании (токсикомании)

- •31.9. Принципы терапии наркомании (токсикомании)

- •31.10. Отравления лекарственными препаратами различных групп

- •Вопросы для контроля

- •Глава 32. Радиационные поражения нервной системы

- •32.1. Этиология, патогенез и патоморфология

- •32.2. Клиническая картина

- •32.3. Лечение

- •Вопросы для контроля

- •Глава 33. Поражение нервной системы при воздействии экстремальных факторов

- •33.1. Гипоксия

- •33.2. Декомпрессия (кессонная болезнь)

- •33.3. Гипокинезия

- •33.4. Общее охлаждение

- •33.5. Перегревание

- •33.6. Вибрация

- •33.7. Шум, инфразвук и ультразвук

- •33.8. Ускорения

- •33.9. Электромагнитное излучение

- •Вопросы для контроля

- •Глава 34. Соматоневрология (неврологические расстройства при заболеваниях внутренних органов)

- •34.1. Неврологические синдромы при раке внутренних органов

- •34.2. Расстройства нервной системы при заболеваниях сердца

- •34.3. Поражения нервной системы при заболеваниях легких

- •34.4. Поражения нервной системы при заболеваниях почек

- •34.5. Поражения нервной системы при заболеваниях печени

- •34.6. Поражения нервной системы при ревматизме

- •34.7. Поражения нервной системы при сахарном диабете

- •Вопросы для контроля

- •Глава 35. Неотложные состояния в неврологии

- •35.1. Основные неврологические синдромы, требующие неотложной терапии

- •35.2. Неотложная терапия при травмах нервной системы

- •Вопросы для контроля

- •Глава 36. Нарушения сознания

- •36.1. Кома. Патогенез и классификация

- •36.2. Диагностика комы

- •36.3. Особые формы угнетения сознания

- •Вопросы для контроля

- •Глава 37. Медицинская реабилитация при заболеваниях и травмах нервной системы

- •37.1. Основные направления, принципы и формы реабилитации больных с поражениями нервной системы

- •37.2. Принципы и методология организации реабилитационного процесса

- •37.3. Медикаментозная терапия и средства реабилитации

- •37.4. Эффективность и преемственность реабилитации. Исходы

- •Вопросы для контроля

- •Литература

37.2. Принципы и методология организации реабилитационного процесса

При повреждениях нервной системы любой локализации реабилитационные мероприятия должны начинаться в кратчайшие сроки – как только стабилизируются основные гемодинамические показатели либо позволит стадия раневого или травматического процесса. Если нет явных препятствий, реабилитация начинается на вторые – третьи сутки. Наиболее перспективны реабилитационные мероприятия, проводимые в течение первых месяцев – года после повреждения. До 70 % восстановления происходит за первые 3–6 мес. при повреждениях головного мозга, за год – при поражениях спинного мозга и периферической нервной системы, о чем должно быть известно пациенту и его близким, для того чтобы их усилия, терпение и настойчивость были максимальны в этот период.

Поскольку работа по восстановлению утраченных функций должна происходить на грани адаптационного резерва, в реабилитации всегда есть риск развития нежелательных явлений, но боязнь рисковать не должна быть тормозом эффективной реабилитации.

Начинаясь в самый разгар лечебного процесса, по мере завершения стадий патогенеза и выхода пациента на стабильное состояние с фоновой медикаментозной поддержкой, реабилитационный процесс, как по времени и интенсивности, так и по участию специалистов иного профиля практически полностью замещает активные лечебные мероприятия (рис. 128).

Методика целевого планирования и проблемно-ориентированный подход.

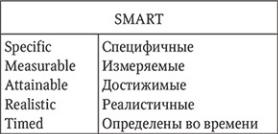

Психологический настрой пациента и его родственников, а также большие сроки неврологической реабилитации зачастую приводят к тому, что распыляются усилия специалистов, размываются результаты восстановления, и невозможно сказать, чего конкретно хотели добиться в работе с этим пациентом и каковы результаты работы. Для решения этой серьезной проблемы в реабилитации применяется SMARTметодика постановки целей с последующим их достижением.

Рис. 128

1. Сначала в соответствии с Международной классификацией функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья строится список проблем пациента:

– нарушение структуры и (или) функции тела (результат патологии – парез, перелом, когнитивный и коммуникационный дефицит, психомоторное возбуждение и проч.);

–риски – оценка угрозы нарушения структуры и (или) функции (высокий риск пролежней, травматизации плеча, контрактур, ортостатического коллапса и др.);

–активность – как нарушения отражаются на жизни пациента, его функционировании, в чем нарушена общая активность (повороты, пересаживание, ходьба, умывание, прием пищи, общение и т. п.);

–участие в социальной жизни (возможность выполнения своей социальной роли – работника, домохозяйки, заботящейся о внуках бабушки и т. д.).

2. Затем применяют проблемно-ориентированный подход, лежащий в основе реабилитационной работы:

–выясняют, что преимущественно важно для самого пациента;

–оценивают, как человек справляется с заданием;

–узнают, что мешает деятельности;

–составляют план вмешательства, предлагают методы восстановления необходимой функции, стратегии и возможные компенсации.

3. Приступают к постановке реабилитационных целей. Они могут быть краткосрочными (дни/недели) и долгосрочными (недели/месяцы). Общая схема постановки целей выглядит следующим образом: идентификация проблем/ потребностей → долгосрочная цель → краткосрочная цель → план действий → выполнение, результат и его оценка → новые цели и планы действий → повторная оценка → заключительная оценка эффективности работы, определение перспективы.

Цели должны быть:

При постановке целей, для того чтобы сделать их измеряемыми, часто используются объективные измерения, например тест «ходьба 10 метров», тест баланса Берга и т. п.

Реабилитационная цель считается правильной, если она:

1)поставлена вместе с пациентом и (или) его родственниками;

2)важна и интересна ему;

3)решает сразу несколько его проблем:

– улучшает функцию;

–активизирует деятельность;

–поддерживает личность.

Рис. 129. Схема организации работы с пациентом, имеющим повреждение головного мозга

Междисциплинарная реабилитационная бригада – команда квалифицированных специалистов, помогающих пациенту достичь реабилитационных целей. Ее состав соответствует патологии и задачам, стоящим перед медицинским учреждением и пациентом. Например, в состав бригады на отделении для больных с повреждением головного мозга должны входить медицинская сестра, специалист по лечебной физкультуре, логопед, нейропсихолог, эрготерапевт, невролог.

Определение целей, объема работы с пациентом, оформление основной документации находится в ведении реабилитационной бригады. Согласно зарубежной практике и нормам ВОЗ реабилитационная бригада рассчитана на 12–18 пациентов (рис. 129).

Медицинская сестра (как правило, палатная медицинская сестра) отслеживает общее состояние больного, оценивает сознание, глотание, состояние кожи, функции тазовых органов, организует необходимый уход за больным и вспоможение прочим специалистам, обеспечивает медицинские манипуляции, в случае ухудшения вызывает профильного врача-специалиста.

Специалист по лечебной физкультуре (кинезотерапевт, в зарубежной терминологии – физиотерапевт) – специалист, занимающийся восстановлением двигательных возможностей с помощью физических упражнений; следует отметить, что в зарубежной реабилитации нет трехуровневого разделения специалистов ЛФК (инструктор, методист, врач).

Логопед (афазиолог) – специалист, как правило необходимый пациентам с поражением доминантного полушария, но в настоящее время имеется заметная тенденция к расширению сферы деятельности логопедов. Это не только восстановление речи при афазиях, но и коррекция дизартрии, помощь при

нарушениях речи вследствие поражений недоминантного полушария, при необходимости – обучение альтернативной коммуникации. Афазиологи все чаще берут на себя вопросы, связанные с диагностикой нарушения глотания, и коррекцию этой проблемы.

Нейропсихолог (медицинский (клинический) психолог, подготовленный как специалист по нейропсихологии) – специалист, изучающий связи между работой головного мозга, поведением и психическими процессами. Преимущественно он занимается диагностикой когнитивного дефицита, разработкой терапевтических программ для его коррекции, разрабатывает специальные компенсаторные стратегии, способы конструктивного взаимодействия бригады с пациентом. Помимо этого нейропсихолог совместно с другими специалистами вовлечен в работу по коррекции нарушений эмоционально-волевой сферы и поведения пациента.

Эрготерапевт – один из ведущих специалистов в мировой реабилитации. В основе деятельности эрготерапевта лежит отработка конкретных осмысленных действий, составляющих основу жизни каждого отдельного пациента. Эрготерапия – искусство и наука о том, как помочь больному изо дня в день участвовать в тех видах деятельности, которые имеют важное значение для его здоровья и благополучия, путем вовлечения больного в целенаправленную активность. Эрготерапевт часто реализует реабилитационные программы, составленные совместно с нейропсихологом и афазиологом.

Невролог играет второстепенную роль в непосредственной реабилитационной работе – он единственный специалист чисто лечебного профиля на реабилитационном отделении, заведующий, под началом которого работают и непосредственно ведут больных от двух до четырех реабилитационных бригад.

Социальный работник – обязательный внешний консультант, проводящий беседы с пациентами и их родственниками о правах на социальное обеспечение и дальнейших перспективах их жизни и взаимодействия с государственными органами.