- •Нервные болезни

- •Авторский коллектив

- •Условные сокращения

- •Русскоязычные сокращения

- •Латинские сокращения

- •Предисловие

- •Глава 1. Основные этапы становления и развития отечественной неврологии

- •Вопросы для контроля

- •2.1. Развитие нервной системы эмбриона человека

- •2.2. Структурные элементы нервной системы, их морфологические и физиологические свойства

- •Вопросы для контроля

- •Глава 3. Чувствительность и ее нарушения

- •3.1. Виды чувствительности

- •3.2. Проводники чувствительности

- •3.3. Исследование чувствительности

- •3.4. Виды нарушений чувствительности

- •3.5. Варианты и типы нарушений чувствительности

- •Вопросы для контроля

- •Глава 4. Движения, рефлексы и их расстройства

- •4.1. Клиническая симптоматика и диагностика двигательных расстройств

- •4.2. Симптомы поражения корково-мышечного пути на разных уровнях

- •Вопросы для контроля

- •Глава 5. Спинной мозг и симптомы его поражения

- •5.1. Строение спинного мозга

- •5.2. Симптомокомплексы поражения сегментарного и проводникового аппаратов спинного мозга

- •5.3. Симптомокомплексы поражения спинного мозга на разных уровнях

- •Вопросы для контроля

- •Глава 6. Топическая диагностика поражений черепных нервов

- •6.1. I пара: обонятельный нерв (n. olfactorius)

- •6.2. II пара: зрительный нерв (n. opticus)

- •6.3. III пара: глазодвигательный нерв (n. oculomotorius)

- •6.4. IV пара: блоковый нерв (n. trochlearis)

- •6.5. VI пара: отводящий нерв (n. abducens)

- •6.6. Иннервация взора

- •6.7. V пара: тройничный нерв (n. trigeminus)

- •6.9. VIII пара: преддверно-улитковый нерв (n. vestibulocochlearis)

- •6.11. XI пара: добавочный нерв (n. accessorius)

- •6.12. XII пара: подъязычный нерв (n. hypoglossus)

- •6.13. Бульбарный и псевдобульбарный параличи

- •6.14. Альтернирующие синдромы поражения ствола головного мозга

- •Вопросы для контроля

- •Глава 7. Топическая диагностика поражений мозжечка, экстрапирамидной системы и подкорковых ганглиев

- •7.1. Мозжечок и симптомы его поражения

- •7.2. Экстрапирамидная (стриопаллидарная) система и симптомы ее поражения

- •7.3. Таламус

- •7.4. Внутренняя капсула

- •Вопросы для контроля

- •Глава 8. Кора больших полушарий головного мозга и симптомы ее поражения

- •8.1. Строение коры головного мозга

- •8.2. Локализация функций в коре полушарий. Понятие об анализаторах

- •8.3. Симптомокомплексы поражения долей головного мозга

- •8.4. Симптомы раздражения коры головного мозга

- •Вопросы для контроля

- •Глава 9. Топическая диагностика поражений периферической нервной системы

- •9.1. Строение и симптомокомплексы поражения разных отделов периферической нервной системы

- •9.2. Общие симптомы поражения периферической нервной системы

- •Вопросы для контроля

- •Глава 10. Вегетативная нервная система и симптомы ее поражения

- •10.1. Центральный отдел вегетативной нервной системы

- •10.2. Периферический отдел вегетативной нервной системы

- •10.3. Особенности вегетативной иннервации и симптомы ее нарушения на примере некоторых внутренних органов

- •Вопросы для контроля

- •Глава 11. Оболочки мозга и спинномозговая жидкость

- •11.1. Оболочки головного и спинного мозга

- •11.2. Желудочки головного мозга и спинномозговая жидкость

- •11.3. Исследование спинномозговой жидкости

- •Вопросы для контроля

- •Глава 12. Кровоснабжение головного и спинного мозга, симптомы его нарушения

- •12.1. Кровоснабжение головного мозга

- •12.2. Кровоснабжение спинного мозга

- •Вопросы для контроля

- •Глава 13. Методика краткого исследования в клинической неврологии

- •Вопросы для контроля

- •Глава 14. Дополнительные методы исследования в клинической неврологии

- •14.1. Клиническая электроэнцефалография

- •14.2. Магнитная диагностика

- •14.3. Электронейромиография

- •14.4. Эхоэнцефалоскопия

- •14.5. Ультразвуковая доплерография сосудов головы и шеи

- •14.6. Дуплексное сканирование сосудов шеи

- •14.7. Краниография

- •14.8. Спондилография

- •14.9. Компьютерная томография

- •14.10. Магнитно-резонансная томография

- •14.11. Магнитно-резонансная спектроскопия

- •14.12. Позитронно-эмиссионная томография

- •14.13. Методы исследования вегетативной нервной системы

- •Вопросы для контроля

- •Глава 15. Закрытая черепно-мозговая травма

- •15.1. Патогенез черепно-мозговой травмы

- •15.2. Классификация черепно-мозговых травм

- •15.3. Диагностика черепно-мозговых травм

- •15.4. Лечение черепно-мозговых травм

- •Вопросы для контроля

- •16.1. Патоморфология

- •16.3. Классификация последствий черепно-мозговой травмы

- •16.4. Клиническая картина

- •16.5. Диагностика

- •16.6. Лечение

- •Вопросы для контроля

- •Глава 17. Закрытые травмы спинного мозга

- •17.1. Классификация

- •17.2. Этиология и патогенез

- •17.3. Патоморфология

- •17.4. Клиническая картина

- •17.5. Диагностика

- •17.6. Лечение

- •Вопросы для контроля

- •Глава 18. Травматические поражения периферической нервной системы

- •18.1. Классификация

- •18.2. Клиническая картина

- •18.3. Диагностика

- •18.4. Лечение

- •18.5. Компрессионно-ишемические невропатии

- •Вопросы для контроля

- •Глава 19. Болезни периферической нервной системы

- •19.1. Радикулопатии

- •19.2. Полиневриты (полирадикулоневриты, полиневропатии)

- •19.3. Невропатия лицевого нерва

- •Вопросы для контроля

- •Глава 20. Инфекционные и паразитарные заболевания нервной системы

- •20.1. Менингиты

- •20.2. Энцефалиты

- •20.3. Нейросифилис

- •20.4. Герпетические поражения нервной системы

- •20.5. НейроСПИД

- •20.6. Паразитарные заболевания головного мозга

- •Вопросы для контроля

- •Глава 21. Демиелинизирующие заболевания

- •21.1. Рассеянный (множественный) склероз

- •21.2. Острый рассеянный энцефаломиелит

- •21.3. Другие демиелинизирующие заболевания

- •Вопросы для контроля

- •Глава 22. Сосудистые заболевания головного мозга

- •22.1. Факторы риска мозгового инсульта

- •22.2. Классификация сосудистых заболеваний головного мозга

- •22.3. Физиологические особенности мозгового кровообращения

- •22.4. Патофизиология ишемического повреждения головного мозга

- •22.5. Этиология и патогенез ишемических нарушений мозгового кровообращения

- •22.6. Острые нарушения мозгового кровообращения

- •22.7. Диагностика острых нарушений мозгового кровообращения

- •22.8. Лечение острых нарушений мозгового кровообращения

- •22.9. Профилактика острых нарушений мозгового кровообращения

- •22.10. Хронические нарушения мозгового кровообращения

- •Вопросы для контроля

- •Глава 23. Сосудистые заболевания спинного мозга

- •23.1. Этиология и патогенез нарушений спинального кровообращения

- •23.2. Преходящие нарушения спинального кровообращения

- •23.3. Ишемический спинальный инсульт

- •23.4. Геморрагический спинальный инсульт

- •23.5. Лечение спинальных инсультов

- •Вопросы для контроля

- •Глава 24. Эпилепсия и пароксизмальные расстройства сознания неэпилептической природы

- •24.1. Эпилепсия. Этиология и патогенез

- •24.2. Международная классификация эпилептических приступов (Киото, 1981) и их клиническая картина

- •24.3. Международная классификация (Нью-Дели, 1989) и клинические проявления основных форм эпилепсии

- •24.4. Диагностика эпилепсии

- •24.5. Лечение эпилепсии

- •24.6. Синкопальные состояния

- •24.7. Нарушения сознания, обусловленные недостаточностью мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне

- •24.8. Дисметаболические состояния

- •24.9. Гипервентиляционный синдром

- •24.10. Псевдоэпилептические приступы

- •24.11. Лечение синкопальных состояний

- •Вопросы для контроля

- •Глава 25. Неврозы, астенические состояния и инсомнии

- •25.1. Неврозы

- •25.2. Неврастения

- •25.3. Истерия

- •25.4. Невроз навязчивых состояний

- •25.5. Астенические состояния

- •25.6. Инсомнии

- •Вопросы для контроля

- •Глава 26. Опухоли центральной нервной системы и сирингомиелия

- •26.1. Опухоли головного мозга

- •26.2. Опухоли спинного мозга

- •26.3. Диагностика и лечение опухолей центральной нервной системы

- •26.4. Сирингомиелия

- •Вопросы для контроля

- •Глава 27. Нейродегенеративные и наследственные заболевания с преимущественным поражением экстрапирамидной системы

- •27.1. Гепатолентикулярная дегенерация

- •27.2. Торсионная дистония

- •27.3. Хорея Гентингтона

- •27.4. Болезнь Галлервордена – Шпатца

- •27.5. Паркинсонизм

- •27.6. Множественные (системные) дегенерации

- •27.7. Миоклонус-эпилепсия

- •27.8. Генерализованный тик Туретта

- •27.9. Наследственное дрожание

- •27.10. Синдром беспокойных ног

- •Вопросы для контроля

- •Глава 28. Нарушение когнитивных функций

- •28.1. Болезнь Альцгеймера

- •28.2. Фронтотемпоральная деменция

- •28.3. Деменция с тельцами Леви

- •28.4. Сосудистые когнитивные нарушения

- •Вопросы для контроля

- •Глава 29. Нервно-мышечные заболевания

- •29.1. Миопатии

- •29.2. Миотонии

- •29.3. Миастения

- •Вопросы для контроля

- •Глава 30. Вегетативные расстройства

- •30.1. Синдромы вегетативных нарушений

- •30.2. Синдромы вегетативной гиперактивности

- •30.3. Синдромы нарушения терморегуляции

- •30.4. Синдром нарушения потоотделения

- •30.5. Гипоталамический синдром

- •30.6. Нейроэндокринные расстройства

- •30.7. Расстройства мотивации и влечения (булимия, жажда, изменение либидо и др.), сна и бодрствования

- •30.8. Периферические вегетативные синдромы

- •30.9. Болезни вегетативной нервной системы

- •Вопросы для контроля

- •Глава 31. Токсические поражения нервной системы

- •31.1. Поражения веществами нервно-паралитического действия

- •31.2. Поражения веществами общеядовитого действия

- •31.3. Отравления веществами удушающего действия

- •31.4. Отравления техническими и бытовыми жидкостями

- •31.5. Отравления этиловым спиртом

- •31.6. Отравления мышьяком, марганцем, соединениями тяжелых металлов

- •31.7. Поражения нервной системы при различных формах наркоманий (токсикоманий)

- •31.8. Синдром последствий наркомании (токсикомании)

- •31.9. Принципы терапии наркомании (токсикомании)

- •31.10. Отравления лекарственными препаратами различных групп

- •Вопросы для контроля

- •Глава 32. Радиационные поражения нервной системы

- •32.1. Этиология, патогенез и патоморфология

- •32.2. Клиническая картина

- •32.3. Лечение

- •Вопросы для контроля

- •Глава 33. Поражение нервной системы при воздействии экстремальных факторов

- •33.1. Гипоксия

- •33.2. Декомпрессия (кессонная болезнь)

- •33.3. Гипокинезия

- •33.4. Общее охлаждение

- •33.5. Перегревание

- •33.6. Вибрация

- •33.7. Шум, инфразвук и ультразвук

- •33.8. Ускорения

- •33.9. Электромагнитное излучение

- •Вопросы для контроля

- •Глава 34. Соматоневрология (неврологические расстройства при заболеваниях внутренних органов)

- •34.1. Неврологические синдромы при раке внутренних органов

- •34.2. Расстройства нервной системы при заболеваниях сердца

- •34.3. Поражения нервной системы при заболеваниях легких

- •34.4. Поражения нервной системы при заболеваниях почек

- •34.5. Поражения нервной системы при заболеваниях печени

- •34.6. Поражения нервной системы при ревматизме

- •34.7. Поражения нервной системы при сахарном диабете

- •Вопросы для контроля

- •Глава 35. Неотложные состояния в неврологии

- •35.1. Основные неврологические синдромы, требующие неотложной терапии

- •35.2. Неотложная терапия при травмах нервной системы

- •Вопросы для контроля

- •Глава 36. Нарушения сознания

- •36.1. Кома. Патогенез и классификация

- •36.2. Диагностика комы

- •36.3. Особые формы угнетения сознания

- •Вопросы для контроля

- •Глава 37. Медицинская реабилитация при заболеваниях и травмах нервной системы

- •37.1. Основные направления, принципы и формы реабилитации больных с поражениями нервной системы

- •37.2. Принципы и методология организации реабилитационного процесса

- •37.3. Медикаментозная терапия и средства реабилитации

- •37.4. Эффективность и преемственность реабилитации. Исходы

- •Вопросы для контроля

- •Литература

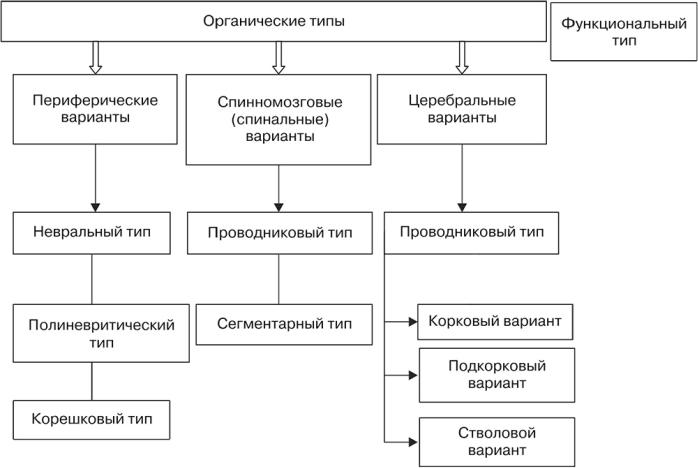

3.5.Варианты и типы нарушений чувствительности

Взависимости от локализации очага поражения, вовлекающего сенсорные пути, возможны различные варианты и типы нарушений чувствительности (рис. 4).

Ниже приведены клинические синдромы поражения афферентных путей на разных уровнях.

1.Поражение нерва (невропатия). Возникает невральный тип нарушений чувствительности, который характеризуется нарушением поверхностной и глубокой чувствительности ипсилатерально (на стороне поражения) в области иннервации нерва. Поскольку большинство нервов смешанные, то чувствительным нарушениям часто сопутствуют двигательные нарушения. Патология на этом уровне обычно связана с возникновением болей и парестезии.

2.Поражение сплетения (плексопатия). Проявляется вышеприведенными нарушениями, но уже в области иннервации всех нервов, формирующихся из сплетения.

3.Множественное поражение нервов (полиневропатия). Возникающий при этом полиневритический тип нарушений чувствительности характеризуется:

а) дистальным (или преимущественно дистальным) характером распределения по типу «перчаток» и «носков»;

б) нарастанием глубины нарушений в дистальном направлении;

в) в проксимальном направлении – постепенным переходом от патологии к норме, без четкой границы;

г) симметричностью чувствительных нарушений.

Причина подобного распределения чувствительных нарушений остается не до конца ясной. Чувствительным нарушениям сопутствуют боли и парестезии.

4. Поражение заднего корешка (радикулопатия). Сопровождается нарушением поверхностной и глубокой чувствительности ипсилатерально в соответствующем дерматоме (по корешковому типу). Дерматомы на туловище имеют вид поперечных полос, а на конечностях – продольных. Из-за наличия смежной иннервации в дерматомах из близлежащих корешков выключение только одного корешка часто не имеет клинического эквивалента. Для заднекорешковой патологии весьма характерно возникновение болей и парестезий. Как правило, выявляются симптомы натяжения нервов. Понятно, что при патологии только задних корешков моторные нарушения не возникают.

Рис. 4. Варианты и типы нарушений чувствительности

5.Поражение заднего рога. Проявляется нарушением поверхностной чувствительности ипсилатерально в области иннервации соответствующих дерматомов (по сегментарному типу), глубокая чувствительность сохраняется (диссоциированное нарушение чувствительности). Боли и парестезии не характерны. Моторные нарушения отсутствуют. Сегментарный тип нарушений чувствительности имеет, как правило, верхний и нижний уровни (границы), часто наблюдается при сирингомиелии (при поражении шейных и грудных сегментов – «куртка» или «полукуртка», при поражении поясничных сегментов – «рейтузы»).

6.Поражение передней белой спайки. Характеризуется нарушением поверхностной чувствительности симметрично (с обеих сторон, по типу «бабочки»)

вобласти иннервации сегментов (по сегментарному типу).

7.Поражение боковых канатиков. Клинически проявляется нарушением поверхностной чувствительности контралатерально (на стороне, противоположной пораженной) ниже уровня повреждения (по проводниковому типу). Граница чувствительных нарушений на два-три сегмента ниже уровня поражения.

8.Поражение задних канатиков. Сопровождается нарушением глубокой чувствительности (мышечно-суставного чувства, вибрационной и, частично, тактильной чувствительности) ипсилатерально ниже уровня повреждения (по проводниковому типу). Патология задних канатиков часто сопровождается возникновением гиперпатии, обычно обнаруживается при спинной сухотке,

фуникулярном миелозе. При рассеянном склерозе может избирательно страдать только вибрационная чувствительность.

9.Поражение половины поперечника спинного мозга. Возникающие при этом нарушения чувствительности входят в структуру синдрома Броун-Секара и включают нарушение поверхностной чувствительности контралатерально на 2–3 сегмента ниже уровня повреждения (по проводниковому типу), нарушение глубокой чувствительности (батианестезия) ипсилатерально ниже уровня повреждения (по проводниковому типу). Ипсилатеральные нарушения поверхностной и глубокой чувствительности по сегментарному типу могут возникать при поражении не менее 2–3 соседних сегментов. Такие нарушения возможны при опухоли или травме спинного мозга.

10.Полное поперечное поражение спинного мозга. Утрачиваются все виды

(поверхностная и глубокая) чувствительности симметрично (с обеих сторон) ниже уровня повреждения (по проводниковому типу).

11.Поражение ствола мозга. Характеризуется возникновением альтернирующих синдромов – ипсилатерально нарушается функция одного или нескольких черепно-мозговых нервов, контралатерально нарушаются все виды чувствительности (так как проводники медиальной и спинномозговой петель тесно прилегают друг к другу, диссоциированные варианты нарушений чувствительности встречаются достаточно редко) по типу гемигипестезии (по проводниковому типу).

12.Поражение таламуса. Вызывает нарушение всех видов чувствительности контралатерально по типу гемигипестезии (по проводниковому типу) в составе таламического синдрома, включающего, кроме того, гомонимную гемианопсию, сенситивную гемиатаксию, эмоциональный парез мимической мускулатуры, жгучие «таламические» боли и др.

13.Поражение внутренней капсулы. Вызывает нарушение всех видов чувствительности контралатерально по типу гемигипестезии (по проводниковому типу); сочетается с гемипарезом и гомонимной гемианопсией, возможна сенситивная гемиатаксия.

14.Поражение коры. При поражении постцентральной извилины распределение чувствительных нарушений связано с соматотопической проекцией, четко представленной в извилине, и возникает корковый вариант нарушений – монотип: в зависимости от участка поражения выявляется утрата всех видов чувствительности в руке или ноге на противоположной стороне. Очаг в средненижних отделах постцентральной извилины сопровождается контралатеральным нарушением чувствительности в половине лица и в руке («брахиофациальный тип»). Если патологический очаг захватывает теменную долю, то обнаруживаются нарушения сложных видов чувствительности. Патология на этом уровне может проявляться не только описанными симптомами выпадения, но и симптомами раздражения: в соответствующих участках тела возникают периодические приступы сенсорных нарушений типа парестезии (сенсорный вариант парциальной эпилепсии Джексона), которые иногда распространяются на всю противоположную половину тела и завершаются общим судорожным

припадком.

И, наконец, функциональный тип нарушений чувствительности возникает у людей с неврозами, прежде всего истерией. Распределение чувствительных нарушений не соответствует ни одному из органических типов и определяется личными представлениями пациента о территории и характере чувствительных нарушений. Можно предложить несколько приемов диагностики и дифференциации функционального типа нарушений чувствительности:

1)границы чувствительных нарушений нестойкие, изменчивы от исследования

кисследованию;

2)обычно пациенты, предъявляя гемианестезию, указывают ее границы строго по средней линии тела (при органическом поражении это невозможно, так как иннервационная зона средней линии перекрывается нервами с обеих сторон и при поражении их с одной стороны границы нарушений всегда смещены в сторону поражения);

3)если провести исследование чувствительности в исходном состоянии, а затем сместить складку кожи живота в сторону, т. е. искусственно создать новую среднюю линию, пациент в обоих случаях будет предъявлять нарушения по средней линии (при органическом поражении, естественно, граница нарушений сместится вместе с кожей).