5 курс / Детская хирургия / Весенний семестр 5 курса / Занятие 3 / Нац.рук. Синдром отёчной мошонки

.pdf

Глава 52

Синдром отечной мошонки

С.Г. Врублевский

Под синдромом отечной мошонки подразумевают острые заболевания, сопровождающиеся отеком, гиперемией и болевым синдромом в этой области. Заболевания подразделяют на две группы: неинфекционные и инфекционные поражения. К первой относят заворот яичка, острые поражения гидатид, травматические повреждения органов мошонки, ко второй — эпидидимит, орхит, орхиэпидидимит.

52.1. Заворот яичка

Синонимы

Перекрут яичка, перекрут семенного канатика.

Определение

Заворот яичка — патологическое состояние, связанное с чрезмерной подвижностью яичка, одно из самых тяжелых заболеваний органов мошонки у детей.

Код по МКБ-10

N44. Перекручивание яичка.

Эпидемиология

Пациенты с заворотом яичка составляют 15–16% детей с синдромом отечной мошонки. Мнения по поводу частоты возникновения заворота яичка в различных возрастных группах разноречивы. Большинство авторов выделяют возраст 10–15 лет. Значительно реже перекрут яичка встречают у новорожденного и плода. Впервые такой случай описал в 1897 г. M. Taylor.

Этиология, патогенез

Среди причин перекрута яичка различают предрасполагающие и вызывающие.

К предрасполагающим относят пороки развития яичка, обусловливающие его высокую активную и пассивную подвижность (крипторхизм, интраперитонеальное расположение яичка в полости влагалищного отростка брюшины, отсутствие или удлиненность направляющей связки яичка, инверсию яичка, разделение придатка и яичка), а также незрелость репродуктивного аппарата у детей и диспропорцию его роста.

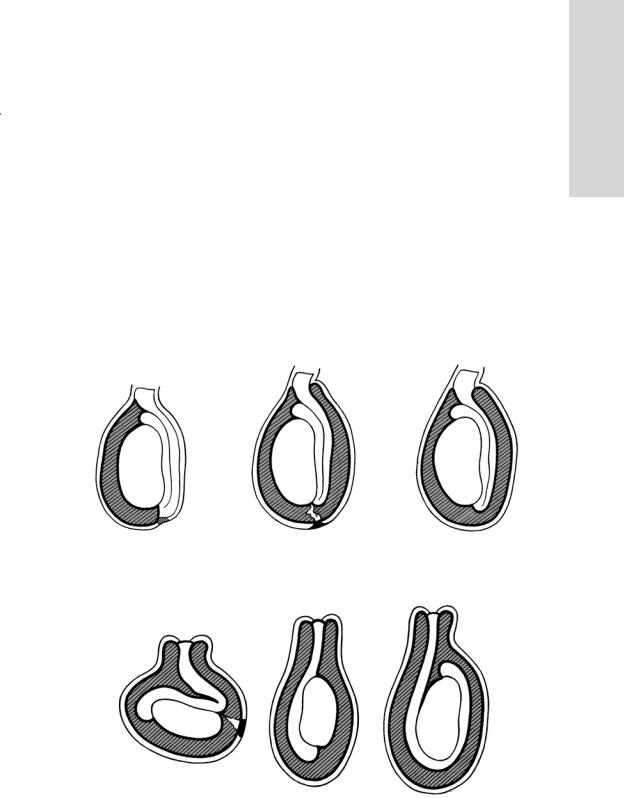

Синдром отечной мошонки 691

Другой порок развития — нарушение формирования фиксирующего аппарата яичка. Нарушение редукции брыжейки яичка приводит к тому, что яичко, опускаясь в мошонку, оказывается в ней интраперитонеально (рис. 52.1). На рисунке видно, что брыжейка яичка при этом сохранена. Длина ее зависит от того, на каком уровне висцеральная пластинка переходит в париетальную. Обычно эта граница проходит от начала до дистальной трети семенного канатика. Сочетание этого порока с удлиненностью (рис. 52.2) или отсутствием (рис. 52.3) связки, поддерживающей яичко (отмечаются при нарушении редукции этой связки), способствует повышенной подвижности яичка, свисающего в полость влагалищного отростка брюшины. Такое сочетание приводит к развитию и другого порока — инверсии яичка (рис. 52.4). Суть его заключается в отклонении яичка от правильного положения в мошонке. Для последних двух форм характерно отсутствие связки, поддерживающей яичко.

Недоразвитие верхней и нижней связок придатка яичка приводит к отделению яичка от придатка. Такая патология развивается при нарушении нормального процесса сближения этих структур в эмбриональном периоде. При сопутствующем пороке — отсутствии связки, поддерживающей яичко, оно может смещаться, что становится причиной его заворота.

52 Глава

Рис. 52.1. Нормальное яичко |

Рис. 52.2. Удлиненность связ- |

|

ки (интраперитонеальное по- |

|

ложение яичка) |

Рис. 52.3. Отсутствие связки (интраперитонеальное положение яичка)

а |

|

б |

|

в |

Рис. 52.4. Варианты инверсии яичка: а — горизонтальное; б — вертикальное положение; в — полный поворот (на 360°)

Раздел VI

692 Урология-андрология

Перечисленные пороки развития яичка, за исключением его инверсии и крипторхизма, называют скрытыми. Обнаружить их у ребенка чаще всего практически невозможно. В определенных условиях они становятся анатомическим фоном, на котором происходит заворот яичка.

Основной причиной, вызывающей перекрут яичка, бывает внезапное сильное сокращение поднимающей его мышцы, волокна которой имеют спиральный или петлеобразный ход. Такое сокращение может произойти во время спортивных занятий, при травме паховой области и мошонки, реже во время сна и отдыха. Механизм перекрута мужской половой железы отличается разнообразием. У новорожденных и, как правило, детей до 3 лет перекрут яичка происходит вместе с его оболочками (экстравагинальная форма, рис. 52.5). Видно, что яичко по отношению к влагалищному отростку брюшины расположено мезоперитонеально, фиксация его не нарушена. В происхождении этой формы заболевания пороки развития яичка существенного значения не имеют. Вращению яичка и семенного канатика способствуют гипертонус мышцы, поддерживающей яичко, рыхлость сращения оболочек между собой и особенности строения пахового канала у детей этой возрастной группы. Известно, что семенной канатик в норме имеет косое направление

идве точки опоры — у глубокого и поверхностного паховых колец, что обеспечивает относительную его стабильность. У детей до 3 лет паховый канал короткий, широкий, имеет почти прямое направление, поэтому стабильность нарушается. Таким образом, решающую роль в этиологии и патогенезе экстравагинальной формы перекрута яичка играет морфологическая незрелость семенного канатика

иокружающих его тканей.

Иной механизм перекрута яичка у детей при сочетанных пороках его развития. На рис. 52.6 видно, что вращение половой железы происходит внутри серозной полости яичка, поэтому данная форма вращения получила название интравагинальной.

Такой заворот обычно встречают у детей старше 3 лет, он преобладает в возрасте 10–16 лет. Патогенез интравагинального заворота яичка можно представить следующим образом. Яичко при сокращении мышцы, поднимающей его вместе с окружающими оболочками, подтягивается кверху и совершает вращательное движение. Ригидность и прочность сращения оболочек, а также паховый канал, интимно охватывающий семенной канатик в виде трубки у детей старшего возраста, не позволяют яичку совершить полный оборот вокруг оси, поэтому в какой-то момент вращение прекращается. Яичко, имеющее длинную брыжейку и обладающее вследствие этого значительной подвижностью внутри полости влагалищного отростка брюшины, по инерции продолжает вращаться. Затем происходит расслабление мышечных волокон. Яичко, поднятое в верхний отдел полости мошонки, фиксируется и удержива-

Рис. 52.5. Заворот яичка (экстравагинальная |

Рис. 52.6. Заворот яичка (интравагинальная |

форма) |

форма) |

Синдром отечной мошонки 693

ется своими выпуклыми частями в горизонтальном положении. При дальнейшем сокращении мышцы, поднимающей яичко, заворот продолжается. Чем длиннее брыжейка, выше сила сокращения кремастерной мышцы и больше масса яичка, тем более выражена степень заворота.

Помимо двух перечисленных форм, различают заворот яичка вместе с придатком и заворот яичка относительно придатка. На рис. 52.7 видно, что первый вариант происходит при экстра- и интравагинальной форме, второй — только при последнем и соответствующем пороке развития.

Патогенез клинических проявлений заворота яичка обусловлен особенностями крово- и лимфообращения яичка и его оболочек. Ротационное сдавление сосудистой ножки,

происходящее при перекруте яичка, приводит к развитию в нем острого нарушения крово-, лимфообращения и тотального геморрагического инфаркта. Если в ближайшее время кровообращение не восстанавливается, в яичке развиваются необратимые патологические изменения. По мнению большинства хирургов, некроз яичка у детей происходит в среднем через 6–10 ч после начала заболевания. При гистологическом исследовании обнаруживают некроз семенных канальцев, а в межканальной строме — диффузные кровоизлияния.

Клиническая картина

При завороте яичка необходима срочная постановка диагноза. Промедление в несколько часов может оказаться роковым.

Клиническая картина зависит от возраста ребенка, сроков заболевания и местоположения яичка.

Заворот яичка у новорожденных и детей раннего возраста. В ранние сроки (1-е сутки) заболевание характеризуется заметным нарушением общего состояния. У новорожденных и детей грудного возраста отмечают неадекватное беспокойство, отказ от еды. Возможна рефлекторная рвота. Иногда повышается температура тела, возникают тахикардия, недомогание, вялость. Местные изменения характеризуются отеком и небольшой рефлекторной гиперемией кожи мошонки на стороне поражения. Яичко плотное, резко болезненное, увеличено в объеме. При интравагинальной форме перекрута яичко подтянуто к поверхностному паховому кольцу, малоподвижно. При экстравагинальной форме подтянутость яичка менее выражена.

В позднем периоде (2-е сутки и более) клиническая картина заболевания связана с наступлением некроза яичка. На первый план выступают местные изменения

ввиде воспаления мошонки на стороне поражения. Яичко и придаток увеличены

вразмерах, менее болезненны, чем в начале заболевания. Если местные воспалительные изменения слабо выражены, то пораженное яичко просвечивает сквозь ткани мошонки как темное образование с четкими границами.

Заворот яичка при крипторхизме характерен для первых лет жизни. Клиническая картина заболевания сходна с признаками ущемленной грыжи. В начальном периоде болезни отмечают внезапное беспокойство, рефлекторную рвоту. В паховой области появляются припухлость и отек мягких тканей, при пальпации эта зона резко болезненна. Яичко определяют как плотную, резко болезненную опухоль с четкими контурами.

Клиническая картина перекрута интраабдоминально расположенного яичка бывает скудной. Чаще всего такой перекрут выявляют у новорожденных и детей раннего возраста. Характерны симптомы острого живота и отсутствие местных изменений в пахово-мошоночной области. Наличие перекрута яичка предполагают, ориентируясь на крипторхизм.

52 Глава

Раздел VI

694 Урология-андрология

Заворот яичка у детей старшего возраста характеризуется ярко выраженной симптоматикой и зависит от сроков заболевания. В первые 6–12 ч у большинства пациентов отмечают нарушение общего состояния. Иногда начало заболевания сопровождается обмороком. У детей отмечают бледность кожного покрова, обильный холодный пот, тошноту. Боли носят интенсивный пульсирующий и мучительный характер. Температура тела нормальная или субфебрильная, пульс учащен. Характерна иррадиация болей. Часто место иррадиации больной расценивает как место возникновения болей. В таких случаях боли в области мошонки маловыражены, иногда дети старшего возраста их утаивают. Чаще всего боли иррадиируют в паховую или подвздошную область, реже в проекцию пупка или эпигастрий.

Диагностика Осмотр и физикальное обследование

Местные изменения при завороте яичка проявляются асимметрией мошонки. Часто обнаруживают парамедиальное втяжение кожи мошонки на стороне поражения. У корня мошонки возникает припухлость кожи вследствие перемещения яичка кверху. Кремастерный рефлекс плохо выражен или отсутствует. В некоторых случаях пораженное яичко просвечивает через кожу мошонки как образование темного цвета.

При пальпации выявляют необычное положение яичка: оно подтянуто к корню мошонки, расположено горизонтально, увеличено, резко болезненно, напряжено. Приподнимание его усиливает боль. Семенной канатик утолщен, болезнен при пальпации. Подвижность яичка в мошонке резко ограничена по сравнению с противоположным здоровым яичком.

С наступлением некроза яичка (к концу первых суток) клиническая картина меняется. Выраженность болевого синдрома уменьшается, иррадиирующие боли ослабевают, общее состояние улучшается, и на первый план выступают местные изменения. Усиливаются отек и гиперемия мошонки, она асимметрична, болезненна. Иногда отек и гиперемия настолько выражены, что асимметрия исчезает и мошонка имеет вид стекловидного шара. Создается впечатление, что в патологический процесс вовлечены оба яичка, так как пальпировать одно из них становится затруднительно. Обычно нарушается общее состояние (повышение температуры тела, озноб, недомогание, вялость). В этот период болезни часто ошибочно диагностируют орхит или орхоэпидидимит.

В диагностике решающее значение имеют анамнез и клиническое обследование. Возможности диагностики существенно расширяются при использовании специальных методов.

Лабораторные и инструментальные исследования

Трансиллюминационное исследование органов мошонки — вспомогательный метод диагностики заворота яичка. Во время исследования перекрученное яичко не просвечивается, в то время как нормальное яичко в потоке проходящего света имеет красную окраску.

Ультразвуковая диагностика позволяет выявить следующие критерии перекрута:

•• отсутствие или снижение кровотока в проекции яичка;

•• расположение головки придатка яичка в нетипичном положении;

•• спиралевидную или типа улитки деформацию мошоночной части семенного канатика с прерыванием кровотока — симптом whirlpool sign (рис. 52.8).

Дифференциальная диагностика

Заворот яичка необходимо дифференцировать от острых поражений гидатид, орхита, острого неспецифического эпидидимита, аллергического отека мошонки.

Синдром отечной мошонки 695

52 Глава

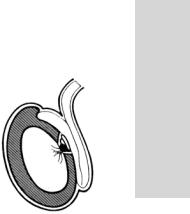

Рис. 52.8. Симптом улитки с прерыванием кровотока ниже места перекрута

Диагностика гнойно-воспалительных заболеваний мошонки (абсцесс, флегмона, рожа) не представляет трудностей, поэтому ошибки происходят редко.

Лечение

Показана экстренная операция. Главная цель — устранение перекрута в ранние сроки заболевания.

В случае постановки диагноза «перекрут яичка» до операции на этапе предоперационной подготовки возможно проведение закрытой мануальной деторсии под контролем УЗИ при отсутствии признаков некроза яичка и только в ранние сроки — до 12 ч от начала заболевания.

Техника выполнения манипуляции: приподнять яичко и толкающими движениями одновременно вращать его кнаружи от шва мошонки (средней линии).

Критерии эффективности деторсии: прекращение болей, при УЗИ — восстановление кровотока с последующим его усилением.

Обезболивание: масочный наркоз.

Доступ: скрототомия на стороне поражения, при перекруте яичка при крипторхизме — паховый доступ (рис. 52.9).

Рис. 52.9. Перекрут левого яичка на

540°

Раздел VI

696 Урология-андрология

Техника операции. Выполняют разрез в средней трети мошонки по перед- не-боковой поверхности по ходу ее складок. Послойно вскрывают оболочки мошонки до серозной полости яичка. Обычно в серозной полости содержится геморрагический выпот. Яичко вывихивают в рану, проводят устранение заворота и тщательную оценку жизнеспособности яичка. Если при ревизии яичка перекрут не обнаружен, но есть признаки ишемии, необходима ревизия семенного канатика до места пульсации сосудов, чтобы выявить экстравагинальную форму перекрута.

Для улучшения васкуляризации яичко согревают горячими салфетками, смоченными изотоническим раствором натрия хлорида. Проводят блокаду семенного канатика 0,25–0,50% раствором прокаина в количестве 10–15 мл. Если яичко жизнеспособно, выполняют удаление гидатид и путем подшивания лигатурой нижней связки придатка фиксируют яичко к перегородке мошонки так, чтобы натяжение элементов семенного канатика было минимальным. Если через 10–15 мин после деторсии яичко остается черного или темного цвета, отсутствует пульсация сосудов белочной оболочки яичка, это свидетельствует о его гибели.

Некроз яичка — показание к орхиэктомии. В этом случае семенной канатик мобилизуют до уровня поверхностного пахового кольца, где его лигируют с прошиванием. У детей старшего возраста целесообразно раздельное лигирование элементов семенного канатика. Послеоперационную рану ушивают послойно. Если проведена орхиэктомия, считают целесообразным оставление в ране резинового выпускника на 24 ч. Во время оперативного вмешательства нередко возникает вопрос о необходимости фиксации контралатерального яичка. По этому поводу нет единого мнения. Абсолютным показанием к фиксации противоположного яичка считают подозрение на привычную торсию.

В послеоперационном периоде в целях профилактики аутоиммунной агрессии всем больным назначают ацетилсалициловую кислоту в дозе 0,3–1,5 г/сут, десенсибилизирующие средства, а также препараты, улучшающие микроциркуляцию в поврежденном органе (прокаиновые блокады семенного канатика, препараты гепарина внутримышечно 3 раза в сутки по 5–100 ЕД/кг). Внутривенно вводят декстран (ср. мол. масса 30 000–40 000), комплекс витаминов (группы В, аскорбиновая кислота + рутозид, никотиновая кислота).

Лечение проводят в течение 5–6 дней. Швы снимают на 7-е сутки.

52.2. Некроз гидатид яичка

Код по МКБ-10

N44. Перекручивание яичка.

Эпидемиология

Некроз гидатид яичка — наиболее частая причина развития синдрома отечной мошонки у детей. Заболевание встречают преимущественно у детей от 4 до 15 лет. Две трети перекрута и некроза гидатид приходится на пубертатный возраст. Пик подъема заболевания соответствует возрасту 10–13 лет.

Этиология, патогенез

В этиологии и патогенезе некроза гидатид яичка остается много неясных вопросов. Вместе с тем известно, что во всех случаях происходит нарушение кровообращения, причем в большинстве случаев оно вызвано заворотом гидатиды. Важный элемент, способствующий перекруту, — тонкая и длинная ножка кисты, рыхлая, нежная строма гидатиды. Вместе с тем нельзя исключить роль микротравмы гидатиды в нарушении ее крово- и лимфообращения. В пользу этого свидетельствует тот факт, что началу заболевания предшествуют интенсивные физические нагруз-

Синдром отечной мошонки 697

ки, подвижные игры, травмы. Некроз гидатид иногда объясняют присоединением инфекции.

Механизм перекрута и последующего за этим некроза гидатиды заключается в том, что во время сокращения мышцы, поднимающей яичко, происходит ротационное движение гидатид и яичка в одном направлении. Вращение яичка заканчивается раньше благодаря фиксирующему яичко аппарату, а продолжающееся инерционное вращение подвески способствует его завороту. Возможно, что в части случаев ротации гидатиды предшествует острое нарушение кровообращения в ней в результате тромбоза вены. При этом гидатида увеличивается в несколько раз, тело ее становится шаровидным, в серозной полости яичка появляется выпот. Эти изменения способствуют ротации гидатиды вокруг ножки во время движения яичка. Возможно поражение гидатид вследствие контактного их воспаления при эпидидимите.

Клиническая картина и диагностика

Клиническая картина некроза гидатиды зависит от ряда факторов, главные из них — величина гидатиды, степень выраженности нарушений крово- и лимфо обращения в ней, сроки заболевания.

В клинической картине некроза гидатиды различают три стадии: начальную, период разгара и стихания болезни.

Начальная стадия характеризуется болями в области мошонки. Боль возникает внезапно, без предвестников, носит постоянный характер, усиливается при движениях, смехе, кашле и пальпации мошонки. Через несколько часов после начала заболевания боль может ослабевать или исчезать в связи с гибелью гидатиды. Продолжительность начальной стадии болезни составляет в среднем 2–3 дня. Для нее характерны местные изменения мошонки и ее органов. В первые часы заболевания отек и гиперемия мошонки отсутствуют или слабо выражены. При перемещении яичка под кожей мошонки в области его верхнего полюса под головкой придатка можно заметить локальную припухлость, соответствующую месту положения и размерам пораженной гидатиды. Если произошел ее некроз, она просвечивает через кожу мошонки в виде темно-синего, багрового или красного узла (рис. 52.10). Пальпация мошонки позволяет выявить основной симптом этой стадии болезни — обнаружить некротизированную гидатиду. Поиск гидатид проводят в местах типичной локализации. Пораженная гидатида чаще всего определяется под головкой придатка в виде плотноэластического и резко болезненно-

го образования различной |

величины. |

|

||

Косвенные признаки поражения гида- |

|

|||

тиды — увеличение и болезненность |

|

|||

головки придатка. |

|

|

||

В |

разгар |

клинической |

картины |

|

общее состояние остается удовлетвори- |

|

|||

тельным, температура тела нормальной |

|

|||

или субфебрильной. Дети предъявляют |

|

|||

жалобы на боли в области мошонки. |

|

|||

Местные проявления заболевания |

|

|||

характеризуются симптомами воспа- |

|

|||

ления |

органов |

мошонки. Выражены |

|

|

гиперемия, отек, болезненность кожи |

|

|||

мошонки, асимметрия мошонки за счет |

|

|||

значительного увеличения ее объема на |

Рис. 52.10. Некроз гидатиды Морганьи. Симп- |

|||

стороне поражения. |

|

том темного пятна |

||

52 Глава

|

698 |

Урология-андрология |

VI |

В этот период типична острая напряженная водянка яичка. Яичко и придаток |

|

Раздел |

не дифференцируются. В связи с завуалированностью основных симптомов поста- |

|

вить точный диагноз довольно трудно.

В стадии стихания болезни отек и гиперемия мошонки уменьшаются. Водянка яичка становится менее напряженной. В области локализации гидатиды удается пальпировать малоболезненный инфильтрат. Головка и тело придатка увеличены.

Лабораторные и инструментальные исследования

При уточнении диагноза некроза гидатиды определенную помощь могут оказать дополнительные методы исследования: диафаноскопия, УЗИ.

Диафаноскопия дает возможность выявить симптом просвечивания «опухоли», что свидетельствует о скоплении выпота в серозной полости яичка. При поражении гидатиды больших размеров имеют вид непросвечивающихся темных образований в области типичной локализации гидатид. Яичко и придаток имеют при этом красную окраску.

УЗИ позволяет со значительной точностью определить наличие гидатиды, ее локализацию, размеры, состояние придатка и самого яичка, количество выпота, а также провести дифференциальную диагностику с другими острыми заболеваниями органов мошонки.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальную диагностику необходимо проводить прежде всего с заворотом яичка, а также с острым неспецифическим эпидидимитом, острым паротитным орхитом, аллергическим отеком мошонки, травматическими повреждениями и гнойно-воспалительными заболеваниями мошонки.

Лечение

Предпочтение отдают оперативному лечению. Считают, что вторичные эпидидимиты, вызванные поражениями гидатиды, способствуют обструкции семявыносящих путей и могут стать причиной бесплодия. Попытки консервативного лечения могут приводить к формированию водянки оболочек яичка и даже атрофии яичка. Это диктует необходимость экстренной операции.

Техника операции. По ходу складок мошонки над гидатидой выполняют разрез длиной около 2 см. Послойно рассекают слои мошонки. При вскрытии серозной полости появляется светлый или с геморрагическим оттенком выпот. Яичко в рану не вывихивают. Обнаруживают гидатиду, выводят ее в рану. Ножку ее лигируют или коагулируют электроножом. Измененную гидатиду удаляют. При обнаружении неизмененные дополнительные гидатиды также устраняют. Проводят интраоперационную блокаду семенного канатика 5 мл 0,25–0,50% раствора прокаина. Дефект париетального листка влагалищной оболочки яичка ушивают. Накладывают швы на кожу мошонки.

При выраженном вагиналите, когда обнаруживают трудноснимаемые пленки фибрина, показано дренирование оболочек яичка — оставление резинового выпускника на 24 ч. Важный момент операции — ушивание влагалищной оболочки яичка. В противном случае возможно образование сращений яичка с рубцом, что приводит к травматизации яичка и способствует развитию фиброза.

Если во время операции обнаружено контактное воспаление головки придатка с наложением фибрина и гиперемией, показан курс антибактериальной и десенсибилизирующей терапии в послеоперационном периоде. На 7-е сутки снимают швы

иребенка выписывают, если нет изменений в общем клиническом анализе крови

имочи.

Синдром отечной мошонки 699

Осложнения

Осложнением в послеоперационном периоде может быть гематоцеле, связанное с нарушением тщательности гемостаза при лигировании ножки гидатиды или ушивании оболочек мошонки.

52.3. Травма яичка и мошонки

Коды по МКБ-10

S30.2. Ушиб наружных половых органов.

S31.3. Открытая рана мошонки и яичек.

Эпидемиология

Травматические повреждения занимают третье место среди острых заболеваний мошонки и ее органов. Известны такие виды травм, как ушиб, разрыв, вывих яичка, ущемление, а также ятрогенные повреждения органов мошонки. Травматические повреждения мошонки и ее органов встречают преимущественно в возрасте 12–15 лет.

Этиология, патогенез

Закрытые повреждения мошонки и ее органов. У детей подобные повреждения происходят при ушибах, ущемлении мошонки, родах в тазовом предлежании плода. Обильное кровоснабжение, рыхлость подкожно-жировой клетчатки способствуют появлению гематом, которые возникают и распространяются вдоль мясистой оболочки с переходом на области, расположенные рядом с мошонкой.

Под ушибом следует понимать повреждение, сопровождающееся рядом патологических изменений в яичке, выраженность которых зависит от степени травмы.

•• При легком воздействии в яичке и его оболочках возникает лишь отек, обусловленный функциональными нарушениями крово- и лимфообращения.

•• При травме средней тяжести наряду с отеком происходит локальное повреждение паренхимы в сочетании с подкапсульной или внутрипаренхиматозной гематомой. Во всех случаях белочная оболочка не повреждена. После исчезновения спазма лимфатических сосудов отек быстро исчезает, а гематома организуется и рассасывается. Участок поврежденной паренхимы регенерирует.

•• Разрыв яичка относят к тяжелому повреждению. Этот вид травмы сопровождается нарушением целостности белочной оболочки и пролабированием части паренхимы. Чаще он происходит ближе к головке придатка, в области верхнего полюса и в средней трети.

•• Крайней степенью тяжести считают размозжение яичка или отрыв его от семенного канатика.

Патогенез посттравматических изменений. Разрыв яичка вызывает крово- и лимфоистечение в полость влагалищного отростка. Повреждение лимфооттока через белочную оболочку приводит к функциональной перегрузке внутриорганного лимфооттока и ее блоку. В яичке и его оболочках нарастает отек. В свою очередь, отек паренхимы усиливает выпячивание ее через дефект белочной оболочки. Половые клетки, лишенные нормального питания, подвергаются дистрофическим изменениям. При гистологическом исследовании обнаруживают некроз семенных канальцев с кровоизлияниями в строму. Дальнейшее прогрессирование процесса ведет к атрофии яичка.

Вывих яичка. Иногда во время травмы может произойти смещение одного или обоих яичек под кожу живота, в паховый канал, промежность или бедро, что называют вывихом яичка. Смещение яичка происходит под воздействием двух факторов —

52 Глава