5 курс / Детская хирургия / Весенний семестр 5 курса / Занятие 1 / Нац.рук. Пороки развития и заболевания передней брюшной стенки

.pdf

Глава 13

Пороки развития и заболевания передней брюшной стенки

С.Л. Коварский, В.В. Холостова

13.1. Грыжа белой линии живота

Код по МКБ-10

K43. Грыжа передней брюшной стенки.

Эпидемиология

Среди всех грыж передней брюшной стенки грыжи белой линии составляют около 1%, выявляют их обычно после 2–3 лет жизни.

Классификация

Грыжевые выпячивания по средней линии живота между мечевидным отростком и пупком делят на параумбиликальные, локализованные около пупка, и эпигастральные, расположенные выше.

Этиология, патогенез

Возникновение подобных грыж связывают с недоразвитием апоневротического тяжа, называемого белой линией живота. Одна из особенностей белой линии живота у детей — относительная ее ширина при сравнительно малой толщине тканей. Между пучками апоневротических волокон, встречающихся по средней линии живота, могут быть щелевидные дефекты, с ростом ребенка они уменьшаются. Через незакрывшиеся дефекты в апоневрозе проникают небольшие участки предбрюшинной клетчатки с прилегающей париетальной брюшиной. Крайне редко содержимым грыжевого мешка бывает петля или стенка тонкой кишки.

Клиническая картина и диагностика

Грыжи белой линии живота обычно протекают бессимптомно, их обнаруживают случайно родители или врачи при профилактических осмотрах. По средней линии живота определяется округлое выбухание, чаще гладкое, эластическое, слегка болезненное на ощупь. От давления грыжевое выпячивание не исчезает, но может несколько уменьшаться, если в состав грыжи входит не только предбрюшинная клетчатка, но и сальник или стенка тонкой кишки.

Пороки развития и заболевания передней брюшной стенки |

189 |

При выраженной подкожно-жировой клетчатке подобное грыжевое выпячивание чаще не выявляется. Только при тщательной пальпации и изменении положения больного такую грыжу можно обнаружить.

В некоторых случаях дети указывают на возникающие временами болезненные ощущения в этой области, у тучных детей трудно выявить грыжевое выпячивание, таких детей нередко обследуют в стационаре по поводу гастродуоденита, холецистопатии, мезаденита.

При ущемлении грыжи белой линии живота пациенты испытывают острые болезненные ощущения в эпигастральной области, распространяющиеся на весь живот. При этом удается нащупать резко болезненное образование по средней линии живота. Подобные грыжи не следует вправлять.

Диагностика

В диагностически трудных случаях, при избыточно выраженном подкожном слое брюшной стенки, диагноз уточняют при проведении УЗИ. Это исследование также помогает уточнить диагноз при ущемлении грыж белой линии живота и определении экстренных показаний к оперативному вмешательству.

Дифференциальная диагностика

Грыжи белой линии живота следует отличать от диастаза мышц живота — аномалии или варианта развития передней брюшной стенки. В этих случаях при напряжении по средней линии живота от мечевидного отростка до пупка выявляют равномерное выпячивание шириной до 1,5–2,0 см, создается ложное впечатление о наличии дефекта апоневроза на этом протяжении; при диастазе мышц в лечении нет необходимости.

Лечение

Грыжи белой линии живота лечат оперативным путем в плановом порядке. Экстренно операции выполняют лишь при ущемлении. Техника операции зависит от характера грыжевого выпячивания. Если через дефект апоневроза пролабирует только предбрюшинная жировая клетчатка, ее максимально выделяют и удаляют, на края дефекта апоневроза накладывают швы. При наличии грыжевого мешка его выделяют из окружающих тканей, стенку вскрывают, осматривают содержимое (обычно сальник) и погружают в брюшную полость. Грыжевой мешок в области шейки прошивают и перевязывают. Края дефекта апоневроза ушивают узловыми швами в один или два ряда.

Прогноз благоприятный, рецидивы встречаются крайне редко.

13.2. Пупочная грыжа

Определение

Пупочная грыжа характеризуется незаращением апоневроза пупочного кольца, через которое выпячивается брюшина, образуя грыжевой мешок. Содержимым мешка, как правило, бывают сальник и/или петли тонкой кишки.

Код по МКБ-10

K42. Пупочная грыжа.

Эпидемиология

13 Глава

Пупочную грыжу встречают в 4% случаев всех грыж, чаще у девочек.

Раздел IV

190 |

Абдоминальная хирургия |

Этиология, патогенез

Пупочная грыжа возникает вследствие задержки замыкания пупочного кольца в процессе заживления пупочной ранки. Анатомические особенности этой области способствуют образованию грыжи. После отпадения пуповинного остатка пупочное кольцо закрывается. Однако оно плотно замыкается только в нижней части, где у эмбриона проходят две пупочные артерии и мочевой проток, которые вместе с окружающей их эмбриональной тканью образуют плотную соединительную, а затем фиброзную ткань. Это придает нижней части рубцовой ткани большую плотность. Верхний отдел пупочного кольца, через который проходит только пупочная вена, не имеющая оболочки, бывает значительно слабее нижнего. Кроме того, в части случаев недоразвитая брюшная фасция закрывает его только частично. При недоразвитии фасции, а также в участках, где она недостаточно плотная, образуются небольшие дефекты, способствующие развитию грыжи. При таких анатомических условиях пупок — слабое место передней брюшной стенки, предрасполагающее к образованию грыжи. Большое значение при этом имеют различные моменты, повышающие внутрибрюшное давление. Длительные заболевания, вызывающие нарушение тонуса мышц и тургора тканей, недоношенность также создают благоприятные условия для образования пупочной грыжи.

Клиническая картина

|

Уже в периоде новорожденности |

|

пупочная грыжа проявляется выпячи- |

|

ванием округлой или овальной формы |

|

разных размеров (рис. 13.1). В спо- |

|

койном состоянии и в положении |

|

ребенка лежа грыжевое выпячивание |

|

легко вправляется в брюшную полость, |

|

тогда хорошо прощупывается незам- |

|

кнутое пупочное кольцо. При широ- |

|

ком пупочном кольце, когда грыжевое |

|

выпячивание появляется при малей- |

|

шем беспокойстве ребенка, но так же |

|

быстро и легко вправляется, нет ника- |

Рис. 13.1. Большая пупочная грыжа у новорож- |

ких оснований думать, что содержимое |

грыжи травмируется и вызывает боль. |

|

денных близнецов |

Пупочные грыжи ущемляются крайне |

|

редко. |

Диагностика |

|

Диагностика, как правило, не вызывает затруднений, в дополнительном обследовании необходимости нет.

Лечение Консервативное лечение

Приблизительно в 60% случаев у детей в процессе роста происходит самоизлечение, наступающее обычно к 2–3 годам. Укреплению мышц передней брюшной стенки и закрытию расширенного пупочного кольца способствуют ежедневный массаж и гимнастика, проводимые родителями с первого месяца жизни. Укладывание ребенка на живот за 15–20 мин до кормления способствует повышению общего тонуса и развитию мышц, в том числе и брюшного пресса. После года продолжают комплекс упражнений ЛФК, также направленный на укрепление мышц брюшного пресса. Рекомендуют плавание.

Пороки развития и заболевания передней брюшной стенки |

191 |

Хирургическое лечение

Оперативное вмешательство — грыжесечение и пластика пупочного кольца — показаны после 5 лет. В тех случаях, когда пупочное кольцо имеет плотный фиброзный край и не закрывается, несмотря на консервативное лечение, оперативное лечение можно выполнить в более ранние сроки. Более ранняя коррекция порока также рекомендуется при больших размерах дефекта — более 15–20 мм. При отсутствии противопоказаний оперативное вмешательство можно провести амбулаторно в специализированном стационаре.

Прогноз

Прогноз благоприятный. Осложнения и рецидивы обусловлены техническими погрешностями при операции. Одним из возможных осложнений является фиксация пряди сальника или кишечной петли при ушивании дефекта апоневроза. Данное осложнение проявляется в виде болевого абдоминального синдрома и требует повторного оперативного вмешательства.

13.3. Вентральная грыжа

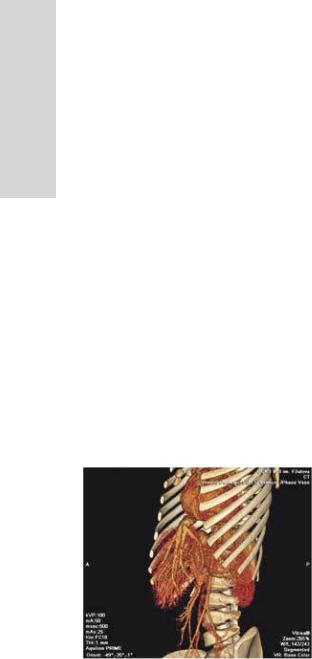

Вентральная грыжа (рис. 13.2) формируется после консервативного или оперативного лечения эмбриональной грыжи (омфалоцеле), гастрошизиса, реже после коррекции диафрагмальных грыж больших размеров. В подобных ситуациях вентральная грыжа существует с первых месяцев жизни ребенка. Если малые размеры брюшной полости не позволяют вместить внутренние органы, над ними ушивают только кожу. В ряде случаев вентральные грыжи формируются как следствие расхождения краев операционной раны у

детей в любом возрасте, особенно при наличии осложнений — перитонита, Рис. 13.2. Вентральная грыжа у ребенка 4 лет

консервативного лечения лапаростомы.

Код по МКБ-10

K43. Грыжа передней брюшной стенки.

Классификация

По величине вентральные грыжи разделяют следующим образом:

•• небольшие — дефект в апоневрозе не превышает 8–10 см;

•• большие — с дефектом свыше 10–12 см;

•• гигантские — более 15 см.

Грыжи подразделяют на вправимые (с широким основанием) и невправимые. При невправимой грыже в процессе роста, когда ребенок начинает вставать и ходить, внутрибрюшное давление растягивает больше кожу, чем брюшную полость, и грыжа увеличивается в размерах. Содержимым вентральных грыж бывают кишечник и печень. Кишечные петли часто фиксированы к передней брюшной стенке. При формировании вентральной грыжи в исходе эмбриональных грыж и гастрошизиса практически всегда основной объем грыжевого содержимого составляет эктопированная кпереди печень. При этом нарушается

13 Глава

Раздел IV

192 |

Абдоминальная хирургия |

топография магистральных сосудов печени: нижняя полая вена смещается кпереди

иможет находиться в области мечевидного отростка брюшины, плотно фиксированной к его нижнему краю и коже над грыжевым выпячиванием. Этот факт следует учитывать при оперативном вмешательстве: только мобилизация печени

инижней полой вены позволяет добиться погружения печени в брюшную полость

ипозволяет закрыть дефект брюшной стенки.

Пороки развития и заболевания передней брюшной стенки |

193 |

Хирургическое лечение

Оперативное лечение проводят в возрасте 2–3 лет. В случаях если при проведении функциональных проб гемодинамические и дыхательные показатели изменяются, оперативное вмешательство откладывают до тех пор, пока брюшная полость не достигнет достаточного размера. Это достигается постоянным ношением бандажа, создающего определенную степень компрессии на грыжевое содержимое, и позволяет постепенно адаптироваться сердечно-сосудистой и дыхательной системам к повышенному внутрибрюшному давлению.

Нередко у детей с вентральными грыжами имеются паховые грыжи больших размеров. При хирургическом лечении не рекомендуется одновременное устранение вентральной и паховых грыж в связи с худшей переносимостью операции (существенное повышение внутрибрюшного давления) и высоким риском рецидива паховых грыж. Первоначально следует устранить вентральную грыжу, операцию пахового грыжесечения можно выполнить через 6–12 мес.

Хирургические вмешательства при вентральных грыжах можно разделить на две группы: натяжную и ненатяжную пластику брюшной стенки. Натяжная пластика подразумевает закрытие дефекта мышечного апоневротического слоя брюшной стенки собственными тканями, показана у детей с небольшим размером грыжевого дефекта и достаточным объемом брюшной полости. Суть операции сводится к выделению грыжевого содержимого, отделению его от рубцово-измененной кожи. При передней эктопии печени в грыжу печень мобилизуют, выделяют нижнюю полую вену в целях погружения печени в брюшную полость. Обязательными являются мобилизация краев мышц и апоневроза брюшной стенки и ушивание дефекта (рис. 13.4, а). В случае если мышечно-апоневротический слой истончен, рекомендуется ушивание его краев внахлест наподобие полы пальто, что способствует созданию более плотного каркаса брюшной стенки (рис. 13.4, б). В ходе операции

а

|

|

б |

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 13.4. Натяжная пластика брюшной стен- |

|

|

|

ки при вентральной грыже: а — ушивание |

|

|

|

мышечных валиков «край в край»; б — натяж- |

|

|

|

ная пластика внахлест «полы пальто»; в — |

|

в |

|

||

|

создание кожного пупка |

||

13 Глава

Раздел IV

194 |

Абдоминальная хирургия |

по поводу вентральной грыжи всегда образуется избыток рубцово-изме- ненной кожи, которую следует иссечь, сформировав при этом кожный пупок одним из рекомендуемых пластических способов (рис. 13.4, в).

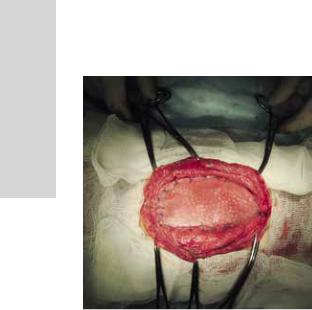

Ненатяжная пластика применяется у детей с выраженной висцероабдоминальной диспропорцией, когда ушивание дефекта брюшной стенки собственными тканями невозможно. Суть операции сводится к использованию специальных пластических материалов, которые подшивают к мышечно-апо- невротическому слою брюшной стенки для временного или постоянного закрытия ее дефекта. В настоящее время применяются различные пластические материалы, одни из которых являются биодеградируемыми и могут пожизнен-

но фиксировать дефект брюшной стенки (например, PERMACOL и др.) (рис. 13.5). Возможно также достичь полного закрытия дефекта брюшной стенки даже при гигантских размерах дефекта путем 2–3-этапного лечения с постепенным уменьшением размеров имплантированной пластины и окончательным ушиванием брюшной стенки собственными тканями. Промежутки между этапами составляют в среднем 6 мес. При выборе подобной тактики целесообразнее использовать пластины из синтетических материалов, внутренняя поверхность которых не обладает адгезивными свойствами по отношению к тканям организма (например, пластина GHOR TEX DUAL MESH или ее аналоги).

Осложнения

Наиболее опасны ранние осложнения, связанные с повышением внутрибрюшного давления. У детей раннего возраста при сопутствующих дыхательных или гемодинамических нарушениях рекомендуется продленная ИВЛ до полной стабилизации состояния. В послеоперационном периоде интраабдоминальная компрессия может проявляться нарушением перфузии почек, отеком нижних конечностей. Именно поэтому контроль за диурезом, динамическое УЗИ почек с допплерографией позволяют контролировать ее выраженность. При появлении симптомов гипоперфузии почек необходимо экстренное решение вопроса об использовании ненатяжной пластики и пластины большего размера. Следует учитывать, что снятие швов и устранение интраабдоминальной гипертензии должно быть постепенным и дозированным во избежание сосудистого коллапса при быстром снятии швов.

В раннем послеоперационном периоде у детей могут быть симптомы отторжения пластины или лигатурные свищи вследствие отторжения шовного материала. В подобных ситуациях приходится удалять использованный материал.

Прогноз

В настоящее время удается добиться не только излечения пациентов, но и хорошего косметического результата.

Пороки развития и заболевания передней брюшной стенки |

195 |

13.4. Аномалии желточного протока

Желточный проток входит в состав пупочного канатика и служит в первые недели внутриутробного развития для питания эмбриона, соединяя кишечник с желточным мешком. На 3–5-м месяце внутриутробной жизни происходит обратное развитие протока.

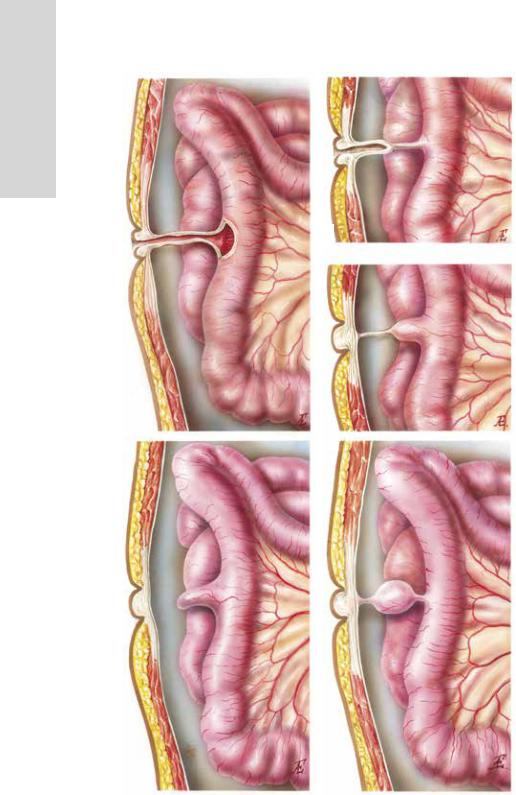

Возможны различные нарушения облитерации желточного протока. В зависимости от того, в какой степени и на каком уровне сохранился эмбриональный ductus omphaloentericus, различают следующие формы патологии (рис. 13.6):

•• свищи пупка (полные и неполные);

•• дивертикул подвздошной кишки;

•• энтерокистома.

Полный свищ пупка

Код по МКБ-10

K63.2. Кишечный свищ.

Этиология

Полные свищи пупка (см. рис. 13.6, а) возникают в тех случаях, когда желточный проток остается открытым на всем протяжении.

Клиническая картина

Вслучае необлитерированного желточного протока при рождении ребенка обращают внимание на аномально утолщенный пупочный канатик и несколько расширенное пупочное кольцо. Отпадение пуповинного остатка чаще задерживается, а после того как это произошло, в центре пупочной ямки обнаруживают свищевое отверстие с яркой слизистой оболочкой и кишечным отделяемым.

Втех случаях, когда свищ широкий и достаточно длинный, при беспокойстве ребенка может возникнуть эвагинация кишки, сопровождающаяся кишечной непроходимостью. При раннем отсечении пуповины, на 2–3-и сутки, в случае необлитерированного желточного протока возможна эвентрация с ущемлением кишечных петель в пупочном кольце.

Диагностика

Диагностика полного свища пупка достаточно проста, при широком свище диагноз ставят на основании характерных выделений. При зондировании свища пуговчатый зонд уходит вертикально вниз по направлению к брюшной полости. Ценные диагностические приемы — фистулография и УЗИ.

Лечение

Единственный способ лечения полных свищей пупка — оперативное вмешательство. Во избежание осложнений (эвагинации, инфицирования, кровотечения) его проводят сразу после постановки диагноза.

Операция заключается в иссечении свищевого хода на всем протяжении от пупка до подвздошной кишки. В зависимости от толщины протока возможно выполнить два варианта обработки его основания: если ширина протока меньше диаметра кишки, последний может быть обработан лигатурным способом. Широкий проток следует полностью резецировать клиновидным способом, а дефект в стенке кишки — в поперечном направлении. Дистальный конец свищевого хода отсекают от пупочного кольца. Рану брюшной стенки ушивают послойно.

13 Глава

196 |

Абдоминальная хирургия |

Раздел IV

б

а |

|

в |

|

|

|

г |

|

д |

|

|

|

Рис. 13.6. Аномалия желточного протока (схема): а — полный свищ пупка; б — неполный свищ пупка; в, г — дивертикул Меккеля; д — энтерокистома

Пороки развития и заболевания передней брюшной стенки |

197 |

Если свищевой ход в области пупка имеет малый диаметр (менее 5 мм), операцию целесообразно выполнять лапароскопическим способом. Подобный вариант вмешательства показан при развитии осложнения — заворота петель тонкой кишки вокруг протока.

Неполный свищ пупка

Код по МКБ-10

K63.2. Кишечный свищ.

Этиология

Неполный свищ пупка (см. рис. 13.6, б) образуется при нарушении облитерации дистального отдела желточного протока и возникает значительно чаще полного.

Клиническая картина

Обычно протяженность свищевого хода не превышает 2–3 см. Характерны скудные выделения из пупочной ямки, вследствие чего детей длительно лечат по поводу мокнущего пупка. При присоединении инфекции отделяемое становится гнойным.

Диагностика

Осмотр пупочной ямки позволяет обнаружить среди необильных грануляций точечное свищевое отверстие со скудным отделяемым.

Диагноз подтверждают зондированием свищевого хода: пуговчатый зонд удается провести на глубину 1–2 см.

Дифференциальную диагностику необходимо проводить с фунгусом пупка, для которого характерно разрастание грануляционной ткани на дне пупочной ямки из-за инфицирования и задержки эпителизации.

Лечение

Лечение неполных свищей в период новорожденности и в течение первых месяцев жизни должно быть консервативным в надежде на самоизлечение. Назначают ежедневные ванны со слабым раствором калия перманганата, обработку свищевого хода раствором водорода пероксида и 3% раствором йода, повязки с антисептиками [1% раствором эвкалипта листьев экстракта (Хлорофиллипта♠)]. В случае неэффективности консервативного лечения показана операция. При хирургическом вмешательстве свищ выделяют на всем протяжении и отсекают его у места прикрепления без вскрытия брюшинной полости. Рану ушивают.

Осложнения

Повреждение пупочных сосудов, рецидив при не полностью удаленном свищевом ходе, несостоятельность швов, сужение кишечного просвета.

Дивертикул подвздошной кишки (дивертикул Меккеля)

Выпячивание участка подвздошной кишки (представляющего собой необлитерированную проксимальную часть желточного протока), напоминающее по форме червеобразный отросток, впервые описал немецкий анатом Й. Меккель в 1809 г. Впоследствии эта патология получила название дивертикула Меккеля (см. рис. 13.5, в, г).

Формы дивертикула разнообразны, но чаще он выглядит как выпячивание участка кишечной стенки на противоположной брыжеечной стороне подвздошной

13 Глава