4. Пространственная структура

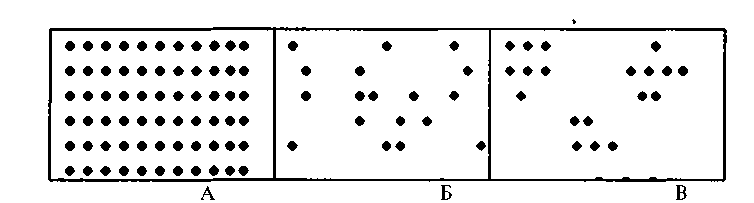

Каждая популяция занимает пространство, обеспечивающее условия жизни для ограниченного числа особей. Различают равномерный (регулярный), диффузный (случайный) и агрегированный (групповой, мозаичный) типы пространственного распределения особей в популяциях

Равномерный тип распределения (рис. 1, А) в идеале характеризуется равным удалением каждой особи от всех соседних; величина расстояния между особями соответствует порогу, за которым начинается взаимное угнетение. Теоретически этот тип распределения в наибольшей степени соответствует задаче полного использования ресурсов при наименьшей степени конкуренции. В действительности же это редко встречающийся в природе тип распределения. В практике принято считать равномерным (регулярным) пространственное распределение, при котором величина дисперсии меньше среднего расстояния между особями: σ2/m<1. Близкий к этому характер распределения свойственен, например, одновидовым зарослям некоторых растений.

Диффузный тип распределения особей встречается в природе значительно чаще. При нём особи распределены в пространстве неравномерно, случайно (рис. 1, Б). Статистически это выражается в том, что величина дисперсии примерно равна среднему расстоянию между особями: σ2/m≤1. В этом случае расстояния между особями неодинаковы, что определяется как вероятностными процессами, так и некоторой неоднородностью среды. Диффузное распределение характерно в частности для животных, у которых социальная связность в пространстве выражена относительно слабо.

Агрегированный (мозаичный) тип распределения выражается в образовании группировок особей, между которыми остаются достаточно большие ненаселённые территории (рис.1, В). Дисперсия в этом случае превышает величину среднего расстояния между особями: σ2/m>1. Биологически это связано не только с неоднородностью среды, но и с выраженной социальной структурой, действующей на основе активного сближения особей (колонии). Групповой образ жизни энергетически более выгоден (рационален).

Рис. 1. Типы пространственного распределения особей в популяциях: А – равномерное; Б - диффузное; В - мозаичное

Активность особей, пар и семейных групп у позвоночных и высших беспозвоночных обычно ограничена определенной зоной, называемой индивидуальным (или семейным) участком территории. У высших животных внутрипопуляционное распределение регулируется системой инстинктов. Им свойственно особое территориальное поведение — реакция на местонахождение других членов популяции.

В зависимости от характера использования пространства подвижных животных подразделяют на оседлых и кочевых. Оседлые животные в течение всей или большей части жизни используют довольно ограниченный участок среды. Им присущи инстинкты привязанности к своему участку, регулярное возвращение к месту размножения после длительных и дальних миграций. Оседлым видам свойственен интенсивный тип использования территории – освоение ограниченного участка территории.

Кочевые (номадные) животные совершают постоянные передвижения в пространстве, так как они зависят от запаса корма на данной территории, то есть этим свойственен экстенсивный тип использования территории. Кочевой образ жизни характерен преимущественно для стад и стай (кочующие группы многих рыб во время нагульных миграций, стада слонов, зебр, антилоп, северных оленей и т. п.). Перемещение кочующих видов по площади обычно происходит за сроки, достаточные для восстановления кормовых ресурсов на пастбищных участках. Масштабы и длительность таких миграций определяют обилие пищи и численность стада.

Пространственная структура имеет важное экологическое значение. Прежде всего, определенный тип использования территории позволяет популяции эффективно использовать ресурсы среды и снизить внутривидовую конкуренцию. Эффективность использования среды и снижение конкуренции между представителями популяции позволяют ей укрепить свои позиции по отношению к другим видам, населяющим данную экосистему.

Другое важное значение пространственной структуры популяции состоит в том, что она обеспечивает взаимодействие особей внутри популяции. Без определенного уровня внутрипопуляционных контактов популяция не сможет выполнять как свои видовые функции (размножение, расселение), так и функции, связанные с участием в экосистеме (участие в круговоротах веществ, создание биологической продукции и так далее).