- •Болезни зависимого поведения: определение, клинические формы, их характеристика.

- •Острая алкогольная интоксикация: степени алкогольного опьянения, его виды, клиническая картина, общемедицинское и социальное значение.

- •1. Алкогольный делирий

- •Этапы развития болезней зависимого поведения (наркоманий, алкоголизма и токсикоманий) (Пятницкая и.Н.).

- •Критерии стадий алкоголизма (наркомании) красным мои пометки

- •3 Основные группы симптомов:

- •Новые синтетические психоактивные вещества. Понятие о «дизайнерских наркотиках», классификация, клинические проявления, медицинские, социальные последствия интоксикации.

- •Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением летучих ингалянтов: группы риска, клиническая картина опьянения, особенности абстинентного синдрома, социальное значение.

- •Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов: клиническая картина опьянения, особенности абстинентного синдрома, социальное значение.

- •Психические расстройства у детей и подростков при спиДе, клиническая картина, последствия.

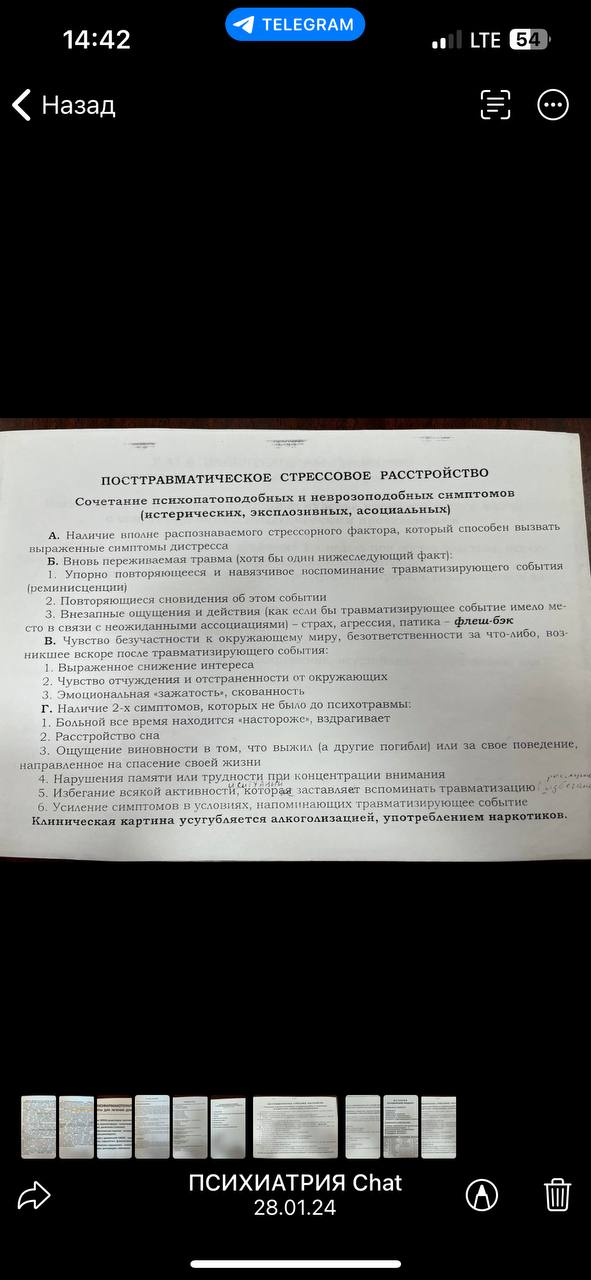

- •Посттравматическое стрессовое расстройство (птср) (f43.1): условия возникновения, клиническая картина, медицинское и социальное значение.

- •Острая реакция на стресс (f 43.0): аффективно-шоковые реакции, условия возникновения, клинические варианты, прогноз.

- •Ипохондрическое расстройство (ипохондрический невроз): условия возникновения (факторы предиспозиции), клиническая картина, значение для врача общей практики.

- •Клиника

- •Дополнительно(вдруг спросит):

- •Психосоматические заболевания в классическом понимании: клинические проявления, значение в общемедицинской практике. Психосоматические расстройства в детском и подростковом возрасте.

- •Механизмы формирования

- •Нейропсихологические механизмы сдвг.

- •Обсессивно-компульсивное расстройство (обсессивно-компульсивный невроз): этиология, тип внутриличностного невротического конфликта, клиническая картина, значение для общемедицинской практики.

- •Клиника

- •Фобический этап невроза проходит 3 стадии:

- •Ларвированные (соматизированные) субдепрессии: дифференциально-диагностические признаки, место и роль в практике врача-педиатра.

- •Критерии установления диагноза/состояния:

- •Эпилептические изменения личности

- •Психические расстройства периодов беременности, родов, лактации.

- •Клинические проявления

- •Черепно-мозговая травма: периоды развития, классификация, определение, клинические формы, особенности течения в детском возрасте.

Посттравматическое стрессовое расстройство (птср) (f43.1): условия возникновения, клиническая картина, медицинское и социальное значение.

В настоящее время выделяют психологические, биологические и комплексные модели патогенеза. Среди психологических моделей наибольшее признание имеют взгляды M.J. Horowitz (1974, 1987), который, основываясь на концепции S. Freud, предложил свою модель: «травматический стресс -> отрицание -> повторное переживание -> усвоение». Стрессовое событие, несущее абсолютно новую информацию, индивид должен интегрировать в свой предыдущий жизненный опыт. Таким образом, ПТСР рассматривается как результат взаимодействия психологических механизмов «вытеснения» и «повторного переживания».

В основе биологических моделей патогенеза ПТСР лежит нарушение функций эндокринной системы, вызванное запредельным стрессовым воздействием. Исследование нейроэндокринных изменений у лиц с ПТСР обнаружили выраженные нарушения обмена эндогенных опиатов (в частности, снижение уровня эндорфина в плазме крови), что позволило рассматривать хроническое истощение эндогенной опиоидной системы в качестве одного из биохимических факторов в развитии ПТСР.

Диагностические критерии ПТСР:

Пострадавший пережил, был свидетелем или оказался лицом к лицу с событием, угрожавшим его жизни или жизни других людей, находившихся рядом.

Реакция пострадавшего включала сильный страх, беспомощность, ужас.

Травмирующая ситуация постоянно заново переживается в виде:

а) навязчивых воспоминаний,

б) постоянных размышлений о ситуации.

4. Действия и чувства пострадавшего соответствуют посттравме.

5. Испытывает сильный дистресс от воздействия внутренних и внешних намеков на «событие».

6. Постоянное избегание раздражителей, ассоциирующихся с травмой, снижение общей реактивности:

а) попытка избегать разговоров, мыслей, чувств, связанных с психотравмой;

б) избегать мест, деятельности, людей, напоминающих о травме;

в) невозможность вспомнить важные аспекты травмы;

г) заметное снижение интереса к деятельности.

7. Сужение диапазона аффектов (например, невозможность испытать чувство любви, радость рождения ребенка и т.п.).

8. Чувство «укороченного будущего» (нет ожидания успеха в карьере, возможности иметь детей и т.п.).

9. Затруднение засыпания, кошмарные сновидения на тему психотравмы.

10. Преувеличенная пугливость.

11. Продолжительность симптомов более месяца.

Травматические события включают в себя:

участие в боевых действиях

насилие над личностью (включая сексуальное), особенно в детском возрасте

пребывание в заложниках, концентрационном лагере, нападение террористов

получение известия о наличии тяжелого заболевания, которое могло носить как врожденный (если о нем не было известно ранее)

участие в ДТП

получение сведений о наличии смертельного, неизлечимого заболевания

присутствие при получении серьезной травмы другим человеком или его насильственной смерти, обнаружение трупа или частей человеческого тела и ряд других.

Острая реакция на стресс (f 43.0): аффективно-шоковые реакции, условия возникновения, клинические варианты, прогноз.

Аффективно-шоковая реакция - это кратковременные (транзиторные) реакции психотического уровня, возникающие у лиц, до того не имевших видимого психического расстройства, в ситуациях острой, внезапной, массивной, психотравматизации, чаще всего предстают в виде:

a) угрозы безопасности или физической целостности самому индивидуума или близкому (при природных катастрофах, несчастном случае, войне, изнасиловании и т.п.)

б) необычно резкого и угрожающего изменения в социальном положении и (или) окружении больного (потеря многих близких или пожар в доме и т.п.).

Аффективно-шоковые делятся на гипо- и гиперкинетические варианты.

Гиперкинетический вариант (реакция бегства в рамках острой реакции на стресс по МКБ-10) - проявляется выраженной ажитацией, психомоторным возбуждением. Довольно часто у большого количества людей одновременно - «паника толпы». Больные бесцельно мечутся, куда-то бегут, движения абсолютно нецеленаправленны, хаотичны, часто что-то кричат, рыдают с выражением ужаса на лице. Состояние, так же как при первом варианте, сопровождается обильными вегетативными проявлениями (тахикардия, бледность, потливость и пр.).

Гипокинетический вариант (диссоциативный ступор в рамках острой реакции на стресс по МКБ-10) - проявляется внезапно возникшей двигательной заторможенностью («оцепенел от ужаса»), достигающих в отдельных случаях полной обездвиженности (ступор) и невозможностью говорить (мутизм). В состоянии ступора больные не воспринимают окружающее, не реагируют на стимулы, на лице выражение ужаса, глаза широко открыты. Наблюдается, чаще, бледность кожных покровов, обильное холодное потоотделение, могут произойти непроизвольные мочеиспускание и дефекация (вегетативный компонент).