Медицинская психология: предмет, задачи, объект и методы исследования, связь с другими клиническими дисциплинами.

Клиническая (медицинская) психология - раздел психологии, изучающий психологические аспекты лечения, профилактики, диагностики, экспертизы и реабилитации пациентов.

Предметом клинической психологии является психика больного, а также разнообразные психологические взаимоотношения в системе врач-пациент.

Клиническая психология рассматривает психологические проблемы больных на разных этапах жизни и болезни.

Общая клиническая психология изучает:

Личность больного и ее влияние на болезнь.

Основные закономерности психологии больного.

Психосоматические и соматопсихические взаимовлияния при различной патологии.

Психологию медицинского работника.

Психологическую атмосферу лечебного учреждения.

Психологию общения больного и врача как основу психотерапии.

Медицинскую деонтологию, вопросы врачебной этики, врачебной тайны.

Частная клиническая психология изучает:

Особенности психологии больных с нервными и психическими расстройствами.

Психологию больных, страдающих различными соматическими заболеваниями.

Психологию больных на этапах подготовки к хирургическому вмешательству и после него.

Психологию больных с дефектами органов и систем (зрения, слуха, ОДА и т.д.).

Перинатальную психологию (беременных и рожениц).

Психологию терминальных больных.

Медико-психологический аспект трудовой, военной и судебной экспертизы.

Задачи клинической психологии можно разделить на две группы - теоретические и практические.

Теоретические:

изучение соотношения биологического и социального в психике человека,

исследование связи между психикой и мозгом человека,

изучение проблем развития и распада психики человека в онтогенезе,

исследование нормы и патологии,

изучение соотношения между сознанием и неосознанными формами психической деятельности,

исследование строения различных форм психической деятельности.

Практические:

клинико-психологическая диагностика,

клинико-психологическая экспертиза (врачебно-трудовая, судебно-психиатрическая, военно-медицинская, психолого-педагогическая),

применение клинико-психологических форм воздействия: психокоррекции и психотерапии,

социально-трудовая реабилитация больных и восстановление высших психических функций,

решение деонтологического вопроса в деятельности врача и клинического психолога.

Объект - человек.

Методы исследования в клинической психологии:

интервью,

нейропсихологические исследования психических функций,

исследование личности,

исследование интерперсональных отношений.

В заключении указывают выявленный патопсихологический симптомокомплекс (шизофренический и др.), что не является диагнозом, но помогает психиатрам.

Связь с другими клиническими дисциплинами:

психиатрия - учитывает психологические компоненты и факторы психических заболеваний, предполагает участие клинического психолога в диагностическом процессе,

неврология - изучает влияние заболеваний мозга на психические процессы, свойства и поведение человека,

медицинская педагогика - разрабатывает принципы и методы обучения, воспитания и лечения детей с особыми образовательными потребностями.

Лайтнер Уитмер (1867-1956) ввёл понятие клинической психологии. Он организовал при Пенсильванском университете США психологическую клинику для отсталых и душевнобольных детей, разработал курс лекций по этой теме. В 1907 году основал журнал «Психологическая клиника», в первом выпуске которого предложил новую специализацию для психологов - клиническую психологию.

Советские психологи: С.Л.Рубинштейн (1889-1960), Л.С.Выготский (1896-1934) - основатель культурно-исторической школы в психологии, А.Н.Леонтьев (1903-1979), Д.Н.Узнадзе (1886-1950), А.Р.Лурия (1902-1977).

Психиатрия: предмет, задачи, объект и методы исследования, связь с другими клиническими дисциплинами. Основные направления в психиатрии. Содержание понятий «большая» («психотическая») и «малая» («пограничная») психиатрия.

Психиатрия - в буквальном смысле означает наука о душевных болезнях.

Психиатрия - медицинская дисциплина, изучающая этиологию, патогенез, клинику, лечение и профилактику психических расстройств, а также их распространенность, организацию психиатрической помощи, влияние социальных и экологических факторов и целый ряд других проблем, связанных с психическим здоровьем человека.

Психиатрия подразделяется на общую и частную.

Общая психиатрия изучает общую психопатологию - семиотику психических расстройств (симптомы и синдромы вне зависимости от их нозологической принадлежности и специфичности), общие вопросы этиологии и патогенеза (синдромогенез), закономерности и динамику развития структурных элементов синдрома (синдромокинез), сменяемость регресс психопатологических синдромов (синдромотаксис), принципы классификации психических расстройств и методы исследования в психиатрии.

Частная психиатрия изучает вышеуказанные вопросы, связанные отдельными психическими заболеваниями.

Предмет - патология психической деятельности, объект - человек.

Задачи:

диагностика и лечение психических расстройств,

реабилитация больных,

профилактика психических заболеваний,

научные исследования фундаментальных закономерностей возникновения и течения психических заболеваний для разработки новых методов лечения и профилактики,

экспертиза (военная, трудовая, судебная) для решения важных социальных вопросов,

разработка структуры организации психиатрической помощи населению.

Методы исследования в психиатрии:

Клинический метод (наблюдение, осмотр, беседа с больным, беседа с родственниками больного).

Нейропсихологическое исследование психических функций и личности пациента.

Параклинические методы:

а) инструментальные (ЭЭГ, МРТ, ПЭТ, допплеровское исследование)

б) лабораторные методы (биохимические, иммунологические, радиоиммуные и др.)

в) генетическое исследование.

Связь с другими клиническими дисциплинами: чаще всего психически больные обращаются сначала не к психиатру, а к другим специалистам с неврозами и психопатиями и врач должен заподозрить психические отклонения и направить к психиатру.

Направления психиатрии:

Социальная психиатрия,

Детская и подростковая психиатрия,

Гериатрическая психиатрия,

Военная психиатрия

Судебная психиатрия

Биологическая психиатрия

Психофармакология.

Отделились и стали самостоятельными следующие специальности:

Наркология,

Психотерапия,

Медицинская (клиническая) психология.

Большой психиатрией называют психиатрию, изучающую такие психические заболевания, при которых нарушается сознание, имеются грубые и выраженные психические расстройства, например бред, галлюцинации, состояния слабоумия и пр. К этим заболеваниям относятся шизофрения, эпилепсия, олигофрения и некоторые другие.

Малая же психиатрия касается более легких, менее выраженных, более обратимых психических нарушений, находящихся на границе психической нормы и патологии. Это неврозы, патологические

Классификация психических и поведенческих расстройств. Разделы МКБ-10, относящиеся к психическим расстройствам детского возраста.

Существуют три основных принципа классификации психических расстройств.

Синдромологический принцип. Теоретической базой синдромологического подхода является концепция "единого психоза". В основе концепции лежит представление о единой природе различных психических расстройств. Различие в клинической картине объясняется наблюдением пациентов на различных этапах болезни. При назначении лекарственной терапии, которая на настоящем этапе развития психиатрии все еще носит так называемый "синдромологических" характер, врачи ориентируются не на причину психических расстройств, а на выявляемые психопатологические симптомы и синдромы.

Нозологический принцип. Классификация психических расстройств на основе нозологического принципа стала возможна в результате открытий связи между причиной, клиническими проявлениями, течением и исходом болезни. Нозологический принцип заключается в разделении болезней на основании общности этиологии, патогенеза и единообразии клинической картины.

Классификация психологических заболеваний по этиологическому фактору:

эндогенные - хромосомные, наследственные или с наследственным предрасположением (мультифакториальные), патогенез обусловлен генетическими факторами;

экзогенные - этиологическим фактором являются внешние воздействия, вызывающие структурное повреждение мозга (черепно-мозговые травмы, инфекции, интоксикации);

психогенные - этиологическим фактором является острая или хроническая психотравма, возникающая при нарушении взаимодействия личности с окружающими (различные виды конфликтов, социальная изоляция и т.д.);

соматогенные (симптоматические) - причиной является соматическое заболевание, нарушающее гомеостаз организма (эндокринная патология, нарушения выделительной системы, ССС, ЖКТ и т.д.).

3. Прагматический (статистический, эклектичный) принцип приобретает особое значение в связи с созданием национальных и международных организаций, регулирующих экономические, социальные и правовые вопросы психиатрической помощи.

В России используется международная классификация психических и поведенческих расстройств (МКБ-10), разработанная ВОЗ. МКБ разрабатывалась с целью унификации диагностического подхода при проведении статистических, научных и социальных исследований.

В настоящее время действует десятый пересмотр классификации, где психические расстройства и нарушения поведения включены в пятый раздел. Каждый включенный в классификацию диагноз может быть представлен в виде шифра, состоящего из буквы ("F" для психических расстройств) и нескольких цифр.

В МКБ-10 понятие «болезнь» заменено более широким термином «расстройство», не используются понятия «невроз» и «психоз», «эндогенный» и «психогенный». Классификация не отрицает этиологического подхода. В частности используются такие общепринятые нозологические единицы как шизофрения, органическое расстройство, реакция на стресс. Этиологический принцип используется при условии отсутствия существенных разногласий при оценке природы расстройства. Однако чаще диагноз в МКБ-10 основывается на выделении ведущего психопатологического синдрома.

Классификация психических и поведенческих расстройств (МКБ-10):

F 0x.xx - органические, включая симптоматические психические расстройства;

F 1x.xx - употребление психоактивных веществ (ПАВ);

F 2x.xx - шизофрения и шизотипические расстройства;

F 3x.xx - расстройства настроения (маниакальные и депрессивные состояния);

F 4x.xx - невротические и связанные со стрессом и нарушением адаптации;

F 5x.xx - связанные с физиологическими нарушениями;

F 6x.xx - расстройства личности поведения в зрелом возрасте;

F 7x.xx - умственная отсталость;

F 8x.xx - расстройства психологического развития;

F 9x.xx - психические расстройства, начинающиеся в детском возрасте.

Ростовская психиатрическая школа: основные этапы развития, известные ростовские психиатры.

История развития психиатрии (Александровский Ю.А.)

Донаучный примитивно-теологический этап:

изоляция или изгнание больных из социальной группы,

обожествление и преклонение.

2) Этап эмпирический (Древняя Греция, Древний Рим)

Попытки описания психических расстройств - мания, меланхолия, паранойя, эпилепсия.

• с средние века тысячами сжигали псих.больных;

• потом их начали заковывать в цепи и сажали в клетки;

3) Этап преобладающего влияния церкви:

в Европе (инквизиция)

в России (монастырский)

4) Научный этап с конца 18 века (Филипп Пиннель, 1792).

• в 1972г. Фиммен Пиннель положил начало научной психиатрии, превратил психиатрические заведения из мест тюремного заключения в лечебные учреждения.

• Эскироль дал первую классификацию болезней;

• француз Бейль выделил паралич, раскрыл варианты течения, особенности бреда;

• Крепеллин в Германии описал шизофрению (раннее слабоумие).

• в России первая кафедра возникла в 1859г. в Военной медицинской академии –Петербургская школапсихиатрии (Баллинский–изучал проблемы локализации психических функций, внедрение в медицинскую практику психотерапии принципа «щадящей терапии», трудотерапии, также является основоположником учения о психопатиях, описав ряд основных признаков, свойственных «психопатической личности», он дал клиническое определение этого состояния и положил начало учению о пограничных нервно-психических расстройствах., Кандинский -монография «О псевдогаллюцинациях, синдром Кандинского-Клерамбо);

• в 1887г. построили первую клинику психиатрии в Москве по инициативе Корсакова –Московская школа психиатрии (Ганнушкин –председатель русского союза психиатров, Тербяков, Сирейский, Сербский, Снежневский –уровни позитивных и негативных психическких расстройств);

Ростовская психиатрическая школа.

В 1915 г. в составе варшавян приехали в Ростов‑на-Дону и сотрудники клиники нервных и душевных болезней и заведовал кафедрой С.А.Карапенг. в 1920г. Ющенко А.И. создал первые лаборатории. Сирейский изучал трудовую терапию, роль лечебной физкультыры, а также изучал паранойи. Карганов собрал известный набор врачей и преподавателей в составе 82 человек (изучали разгрузочно-диетическую терапию, тонкий клинический анализ. Бухановский заведовал первой кафедрой психотерапии и психологии.

Профессор Заика ВладимирГригорьевич-направление научной деятельности: биологическая психиатрия, психофармакология, эмоциональные расстройства при эндогенных и экзогенно-органических психических расстройствах.Автор 95 научных и учебно-методических работ, одного патента на изобретение.заведует кафедрой с 2003г.

Медицинская этика и деонтология врачебной деятельности.

— совокупность этических норм и принципов поведения медицинских работников при выполнении ими своих профессиональных обязанностей.

Этические аспекты психиатрии (задачи психиатрической этики)

1. Повышение терпимости общества к лицам с психическими отклонениями.

2. Ограничение сферы принуждения при оказании психиатрической помощи до пределов, определяемых медицинской необходимостью (что служит гарантией соблюдения прав человека).

3. Установление оптимальных взаимоотношений между медицинским работником и пациентом, способствующих реализации интересов больного с учетом конкретной клинической ситуации.

4. Достижение баланса интересов больного и общества на основе ценности здоровья, жизни, безопасности и благополучия граждан.

Базисные этические принципы:

принцип автономии - уважение к личности пациента, признание права на самостоятельность и свободу выбора;

принцип непричинения вреда - предполагает не наносить ущерба пациенту не только прямо, намеренно, но и косвенно;

принцип благодеяния - заключается в обязанности медицинского персонала действовать в интересах пациента;

принцип справедливости - касается, прежде всего, распределения ресурсов здравоохранения.

Этические нормы:

правдивость - предполагает обязанность и медика, и пациента говорить правду;

приватность - подразумевает недопустимость вторжения в сферу личной (частной) жизни без согласия пациента, сохранение за пациентом права на личную жизнь даже в условиях, стесняющих его свободу;

конфиденциальность - предполагает, что информация, полученная медицинским работником в результате обследования, не может быть передана другим лицам без разрешения пациента;

компетентность - предполагает обязанность медицинского работника в полной мере овладеть специальными знаниями.

Медицинская этика изучает и определяет решение различных проблем межличностных взаимоотношений по трём основным направлениям (стандартам):

· медицинский работник - пациент,

Эти отношения лежат в основе врачебной деонтологии. Они должны быть доверительными, поэтому врачу нужно максимально доступно объяснить, какое у пациента заболевание и как его предполагается лечить, избегая жаргона и панибратства. Не стоит также использовать множество медицинских терминов и понятий, так как человек, наоборот, разволнуется и испугается.

· медицинский работник - родственники пациента,

Если окружение больного благоприятно, нет никакой необходимости запрещать его посещения родными или даже можно разрешить короткие визиты его домой. Если же посещение больного родными чревато опасностью резких столкновений, то следует подумать о запрете. Споры с близкими, упреки, обвинения и пр. оказывают вредное воздействие на больного.

· медицинский работник - медицинский работник.

Кроме уважительного отношения друг к другу, врачебная деонтология предполагает соблюдение субординации со стороны медсестры. В данном случае возраст врача и опыт медсестры значения не имеют. Она в любом случае должна выполнять все его назначения и относиться ко врачу, как к старшему. Особенно важно соблюдение этого правила в присутствии пациента.

Содержание понятий «эмоциональное выгорание» и у врачей, их основные причины, симптомы, профилактика.

Эмоциональное выгорание -эмоционально-волевая деформация личности специалиста, вызванная особенностями работы.

Профессиональная деформация медицинского работника -появление черствости, иногда граничащей с бездушией и цинизмом, использование медицинского сленга.

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) - это реакция организма, возникающая вследствие продолжительного воздействия профессиональных стрессов средней интенсивности. Это процесс постепенной утраты эмоциональной, когнитивной и физической энергии, проявляющийся в симптомах эмоционального, умственного истощения, физического утомления, личной отстраненности и снижения удовлетворения исполнением работы. В литературе в качестве синонима синдрома эмоционального выгорания, используется термин "синдром психического выгорания".

Главной причиной СЭВ считается психологическое, душевное переутомление. Среди профессиональных стрессоров, способствующих развитию СЭВ, отмечается обязательность работы в строго установленном режиме дня, большая эмоциональная насыщенность актов взаимодействия. К профессиональным факторам риска относят "помогающие", альтруистические профессии (врачи, медицинские сестры, учителя, социальные работники, психологи, священнослужители).

Развитию СЭВ способствуют личностные особенности: высокий уровень эмоциональной лабильности; высокий самоконтроль, особенно при волевом подавлении отрицательных эмоций; рационализация мотивов своего поведения; склонность к повышенной тревоге и депрессивным реакциям, связанным с недостижимостью "внутреннего стандарта" и блокированием в себе негативных переживаний; ригидная личностная структура.

Существует двухфакторный подход, согласно которому в СЭВ входят:

• эмоциональное истощение - "аффективный" фактор (относится к сфере жалоб на плохое физическое самочувствие, нервное напряжение);

• деперсонализация - "установочный" фактор (проявляется в изменении отношений к пациентам и к себе).

У людей, пораженных СЭВ выявляется сочетание психопатологических, психосоматических, соматических симптомов и признаков социальной дисфункции. Наблюдаются хроническая усталость, когнитивная дисфункция (нарушения памяти, внимания), нарушения сна, личностные изменения. Возможно развитие тревожного, депрессивного расстройств, зависимостей от психоактивных веществ, суицид. Общими соматическими симптомами являются головная боль, гастроинтестинальные (диарея, синдром раздраженного желудка) и кардиоваскулярные (тахикардия, аритмия, гипертония) нарушения.

Профилактические, лечебные и реабилитационные мероприятия должны направляться на снятие действия стрессора. При появлении и развитии признаков СЭВ у пациента необходимо обратить внимание на улучшение условий его труда (организационный уровень), характер складывающихся взаимоотношений в коллективе (межличностный уровень), личностные реакции и заболеваемость (индивидуальный уровень).

Профессиональная деформация (от лат. deformatio — искажение) — когнитивное искажение, психологическая дезориентация личности, формирующаяся из-за постоянного давления внешних и внутренних факторов профессиональной деятельности и приводящая к формированию специфически-профессионального типа личности.Впервые термин «профессиональная деформация» ввёл Питирим Сорокин как обозначение негативного влияния профессиональной деятельности на человека.

Наиболее подвержены профдеформации лица, работающие с людьми.Для них профдеформация может выражаться в формальном, функциональном отношении к людям. Как в сфере социономических профессий, так и в технических профессиях профдеформации по-разному выражаются в зависимости от конкретной профессии: у учителей — в авторитарности и категоричности суждений; у психологов, психотерапевтов — в стремлении манипулировать другим человеком, навязывать определённую картину мира, не учитывая мотивов и целей самого человека;

Выделяют:

1. Должностная деформация — руководитель не ограничивает свои властные полномочия, у него появляется стремление к подавлению другого человека, нетерпимость к иному мнению, исчезает умение видеть свои ошибки, самокритичность, возникает уверенность, что собственное мнение единственно правильное. Встречается чаще всего.

2. Адаптивная деформация — пассивное приспособление личности к конкретным условиям деятельности, в результате чего у человека формируется высокий уровень конформизма, он перенимает безоговорочно принятые в организации модели поведения. При более глубоком уровне деформации у работника появляются значительные и иногда носящие ярко выраженный негативный характер изменения личностных качеств, в том числе властность, низкая эмоциональность, жёсткость.

3. Профессиональная деградация — крайняя степень профессиональной деформации, когда личность меняет нравственные ценностные ориентиры, становится профессионально несостоятельной.

При профессиональных деформациях происходят искажения, – структуры деятельности или свойств личности профессионала.

А при профессиональных деструкциях происходит разрушение (либо деструктивное построение) – структуры выполняемой деятельности (изменение ее направленности на иные цели и результаты) или личности (ориентация на противоположные трудовые, – да и жизненные, – ценности) профессионала.

Ятрогении и ятропатии. Ятрогенные психические расстройства, роль в общемедицинской практике.

Ятрогении –нежелательные изменения и расстройства психики, порожденные врачом. «Слово лечит, но слово может и калечить»

Ятрогения может возникнуть не только на почве того, что сказал врач, но и на почве того, чего он не сказал, хотя должен был. В происхождении ятрогении надо усматривать две неразрывные стороны: неправильное поведение врача и особенности личности больного (повышенную тревожность, мнительность и т.п.). Проявления ятрогений различны – от относительно легких, кратковременных, самостоятельно полностью проходящих невротических реакций до реактивных состояний с выраженными депрессивными проявлениями и суицидальными попытками (в т.ч. и завершенными), затяжных невротических состояний или патологических развитий личности. Виды ятрогений:

психогенные ятрогении (ятропсихогении);

ятрофармакогении: следствие медикаментозного воздействия на больного;

манипуляционные ятрогении: неблагоприятное воздействие на больного в процессе его обследования;

комбинированные ятрогении: следствие воздействия нескольких факторов;

немые ятрогении - следствие бездействия медицинского работника.

Ятропатия - отрицательные последствия для больного неправильных действий или назначений врача, в том числе необоснованного использования инструментально-лабораторных исследований и лечения в ущерб здоровью больного (чаще это - необоснованное назначение лекарств или процедур). Виды ятропатий:

1. Ятропатии травматического происхождения. (травмы ребенка во время родов, последствия хирургической операции, спинномозговой пункции, анестезии и др.).

2. Ятропатия интоксикационного происхождения. (ошибочный выбор лекарств, их дозы, осложнения, возникающие вследствие приема лекарств, назначенных врачом; введение в организм больного ненужного для его лечения препарата).

3. Ятропатии инфекционного происхождения. (неблагоприятные последствия после применения сывороток и вакцин, различные осложнения, возникающие в связи с этим по вине медицинского работника).

4. Ятропатии организационного происхождения. (неправильная организация обследования, лечения и ухода за

больными).

Стигматизация в психиатрии и пути ее преодоления.

Стигматизация в психиатрии - это навешивание на больных клейма «психбольной». Ведь многие века люди с психическими расстройствами подвергались изоляции, гонениям, уничтожению. Страх оказаться в такой ситуации сегодня остался на генетическом уровне. Причины возникновения стигматизации - негативное представление о психических заболеваниях. Таким больным приписывают агрессивность, неуравновешенность, непредсказуемость, опасность, способность совершить преступление. Стигматизация больных - это социальная проблема. Стигматизация - в психиатрии - отделение личности от других людей по наличию психиатрического диагноза. Это явление можно проследить в отношении врачей к своим больным. Все это ведет к дискриминации: к таким индивидам начинают предвзято относиться, лишают их прав, помощи. Таким людям трудно устроиться на работу, их не хотят принимать в те или иные социальные группы, возникают трудности со вступлением в брак.

Как проводить дестигматизацию:

вести разъяснительную работу через СМИ,

тщательно готовить медицинских специалистов. Они должны знать и помнить, что их профессиональный долг - дестигматизация психических больных,

не допускать неверного распространения информации о такой патологии, акцент нужно делать на личность больного, а не на саму болезнь,

не допускать при разговоре с больными жаргонных элементов типа: «глюк», «дурдом», «психушка»,

специалисты не должны разглашать сведения, которые нарушают конфиденциальность информации о конкретном пациенте,

самым современным способом информирования сегодня является Интернет.

Нужно сделать все возможное, чтобы люди с таким диагнозом чувствовали себя в обществе максимально комфортно.

Суицид: определение, исторические аспекты, средовые и демографические факторы. Особенности суицидального поведения у подростков, его виды, факторы, способствующие развитию, возможности предупреждения.

Самоубийство (суицид) — это осознанное лишение себя жизни.

По статистике, суицид занимает второе место среди причин смерти людей в возрасте 15-29 лет. 30% пациентов, совершивших попытку самоубийства, рано или поздно ее повторяют, а 10% не отступаются, пока не реализуют свое намерение.

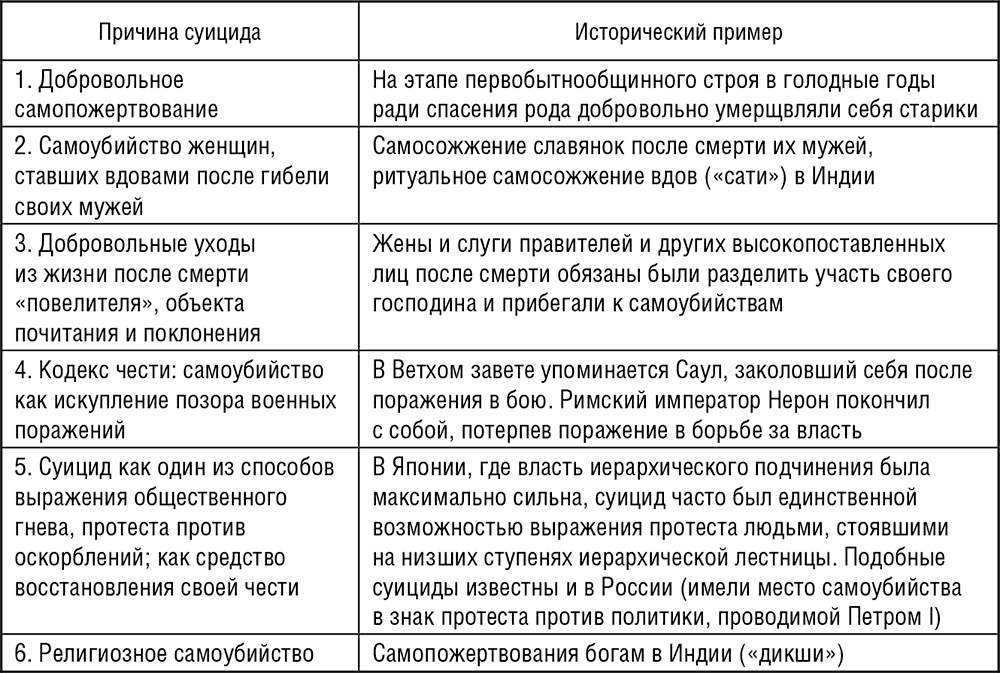

исторические аспекты

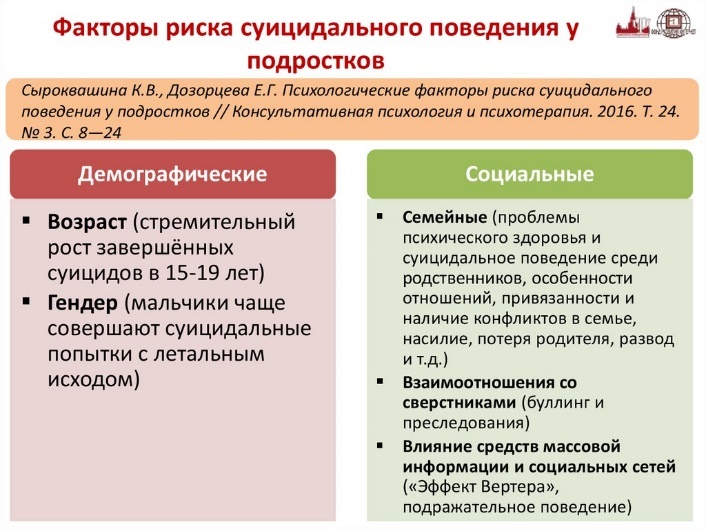

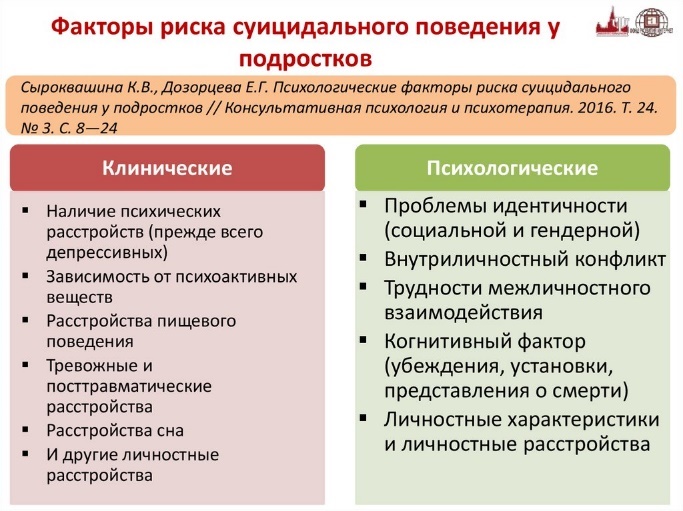

Факторы суицидального риска:

Биологические:

1. Наличие суицидов среди родственников.

2. Аномалии серотонинергетической системы мозга (низкая способностьк саморегуляции).

Психологические:

1. Наличие психического заболевания (депрессия, шизофрения, алкоголизм и др.).

2. Индивидуально-психологические особенности, предрасполагающие к суицидальному поведению.

3. Суицидальные попытки или эпизоды самоповреждающего поведения в прошлом.

Социальные:

1. Стрессовые события (смерть близкого, насилие, отвержение и др.).

2. Определенные социальные характеристики (отсутствие дома, семьи и др.).

3. Доступность средств суицида.

Основные диагностические характеристики суицидального поведения

Уход в себя

Капризность, привередливость (не норма - это когда резкие колебания между возбуждением настроения и упадком сил)

Депрессия (может быть и маскированной)

Агрессивность (вспышки гнева могут служить признаком, чтобы на него обратили внимание, «призыв о помощи»)

Саморазрушающее и рискованное поведение (например, намеренное увеличение скорости, или селф-харм, ну типа резать кожу на запястьях, тушить сигареты о кожу)

Потеря самоуважения (самооценка настолько внизу, что они не просто считают себя аутсайдерами, а думают, что жизнь без них была бы лучше, так как они бесполезны)

Изменение аппетита (отсутствие или наоборот повышение)

Изменение режима сна (бессонница или сон сверх нормы)

Снижение продуктивности, успеваемости (у студентов и школьников)

Внешний вид (перестают за собой следить)

Раздача подарков окружающим (некоторые люди так стараются попрощаться, «на хорошей ноте» покинуть этот мир)

Приведение дел в порядок (а другие наоборот последним делом считают не оставить после себя неоконченных дел)

Психологическая травма (может иметь истоки в детстве при наличии регулярных триггеров, а может случиться здесь и сейчас, далее шок, далее суицид, ну я объясняю своими словами, сорри, гайс :,) )

Перемены в поведении (например, тихоня-интроверт резко становится мегаобщительным, веяно грустный превращается в весельчака и так далее)

Угроза (чаще всего не расценивается как угроза окружающими, так как они вставляют между делом: например, у тебя сессия, а ты такой «блин, я убью себя, если не сдам»… но вы так не делайте… это очень плохо…)

Любое высказанное желание уйти из жизни должно восприниматься серьезно

Словесные предупреждения

Активная предварительная подготовка: собирание таблеток и вообще отравляющих веществ, план самосожжения или как и где броситься под машину, поиск информации на всяких форумах в инете

Группы риска

с нарушением межличностных отношений («одиночки»);

Злоупотребляющие алкоголем или наркотиками;

отличающиеся девиантным или криминальным поведением;

с затяжным депрессивным состоянием, имеющие психические заболевания;

сверхкритичные к себе люди;

страдающие от недавно испытанных унижений или трагических утрат, от хронических или смертельных болезней;

страдающие от несоответствия между ожидавшимися успехами в жизни и реальными

Сложная семейная ситуация

Проблемы в работе/учёбе

Нет устойчивых интересов/хобби

Семейная история суицида

Антисуицидальные факторы

эмоциональная привязанность к значимым родным и близким;

выраженное чувство долга, обязательность;

концентрация внимания на состоянии собственного здоровья, боязнь причинения себе физического ущерба;

учет общественного мнения и избегание осуждения со стороны окружающих, представления о позорности самоубийства и неприятие (осуждение) суицидальных моделей поведения;

убеждения о неиспользованных жизненных возможностях;

наличие жизненных, творческих, семейных и других планов, замыслов;

наличие духовных, нравственных и эстетических критериев в мышлении;

психологическая гибкость и адаптированность, умение компенсировать негативные личные переживания, использовать методы снятия психической напряженности.

наличие актуальных жизненных ценностей, целей;

проявление интереса к жизни

привязанность к родственникам, близким людям, степень значимости отношений с ними;

уровень религиозности и боязнь греха самоубийства;

планирование своего ближайшего будущего и перспектив жизни;

Негативная проекция своего внешнего вида после самоубийства.

Типология суицидов

Истинный суицид направляется желанием умереть, не бывает спонтанным.

Сопровождается:

угнетенным настроением;

депрессивным состоянием;

мыслями об уходе из жизни;

размышлениями и переживаниями по поводу

смысла жизни.

Демонстративный суицид не связан с желанием умереть, является способом обратить внимание на свои проблемы, позвать на помощь, вести диалог, попытка своеобразного шантажа. Смертельный исход является следствием роковой случайности.

Скрытый суицид (косвенное самоубийство) – это действия, сопровождающиеся высокой вероятностью летального исхода. Это поведение нацелено на риск, на игру со смертью. Такие люди выбирают не открытый уход из жизни «по собственному желанию», а суицидально обусловленное поведение.

Способы совершения суицида:

о повешение

о при помощи огнестрельного оружия

о удушение

о утопление

о химическое воздействие: отравление, сильная щелочь или кислота

о прыжок и падение с высоких зданий, мостов, возвышений

о самосожжение

о доведение до истощения

о вскрытие вен или артерий

о прыжок под поезд или машину