- •3.Шизофрения: определение, диагностические критерии и классификация по мкб-10, классификация а.В. Снежневского по типам течения.

- •5. Непрерывнотекущая параноидная среднепрогредиентная шизофрения: клиническая картина, течение, исходы.

- •6. Шизотипическое расстройство личности (вялотекущая шизофрения): современные представления, клиническая картина, значение для общемедицинской практики.

- •7. Приступообразно-прогредиентная шизофрения: особенности клинической картины, типы приступов, изменения личности. Стр 328.

- •8. Рекуррентная (периодическая) шизофрения: стереотип развития, типы приступов, изменения личности. Страница в учебнике 325!!!!!

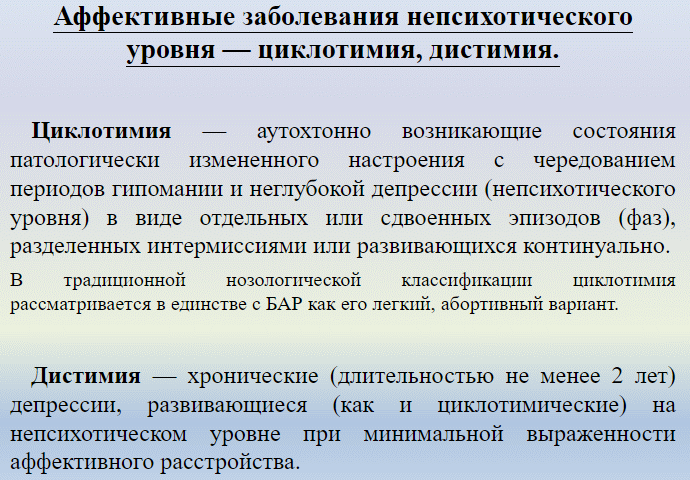

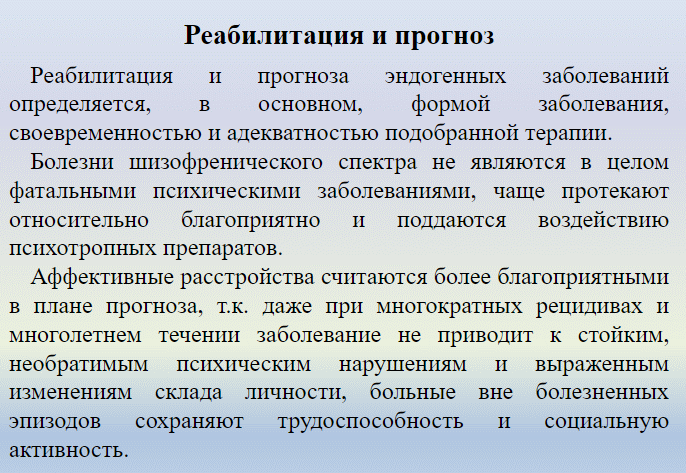

- •9. Биполярное аффективное расстройство (бар): клиническая картина, течение, исход. Циклотимия и дистимия: клиника, роль для общемедицинской практики. Стр 427

- •10. Депрессии при психических расстройствах (циклотимия и дистимия): диагностические критерии, клиническая картина, роль для общемедицинской практики.

- •15 Общие принципы лечения и профилактики биполярного аффективного расстройства (бар).

- •5. Лекарственные средства при биполярного аффективного расстройства.

- •16. Современные подходы и принципы терапии депрессивных расстройств. Диагностические критерии депрессивного эпизода

10. Депрессии при психических расстройствах (циклотимия и дистимия): диагностические критерии, клиническая картина, роль для общемедицинской практики.

Циклотимия — хроническое заболевание с частой сменой неглубоких по выраженности аффективных фаз (гипо- мания и субдепрессия). Доказана генетическая связь подобных колебаний с биполярным психозом. Так, среди родственников больных МДП значительно чаще, чем в популяции, обнаруживаются лица с циклотимией. Болезненные проявления, как правило, возникают в молодом возрасте (15—20 лет), но редко бывают настолько выраженными, чтобы проводить стационарное лечение. Продолжительность отдельных фаз обычно значительно меньше, чем при классическом варианте МДП (иногда несколько дней). Поводом обращения к врачу бывает снижение работоспособности на фоне субдепрессии. В состоянии гипомании пациенты не считают себя больными, могут вести себя безответственно, иногда асоциально, начинают злоупотреблять алкоголем, допускают супружеские измены, занимают деньги в долг, тратят их на бессмысленные покупки. У Уз больных циклотимия на более поздних этапах болезни переходит в типичный биполярный психоз. В МКБ-10 не различают циклотимию как заболевание и склонность к колебаниям настроения как личностную черту, объединяя их в классе.

Дистимия - это хроническая субдепрессия, с симптомами, недостаточными для постановки диагноза «большого депрессивного расстройства». Диагноз дистимии может быть установлен, только если расстройство продолжается не менее 2 лет. Исход: в зависимости от частоты и длительности приступов и «светлых» промежутков больные могут быть переведены на I, II, III группу инвалидности или вообще оставаться трудоспособными и лечиться по больничному листу (при единственном приступе или при редких и непродолжительных приступах).

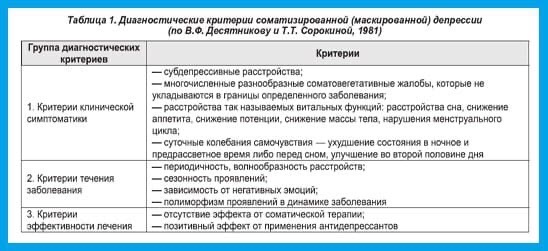

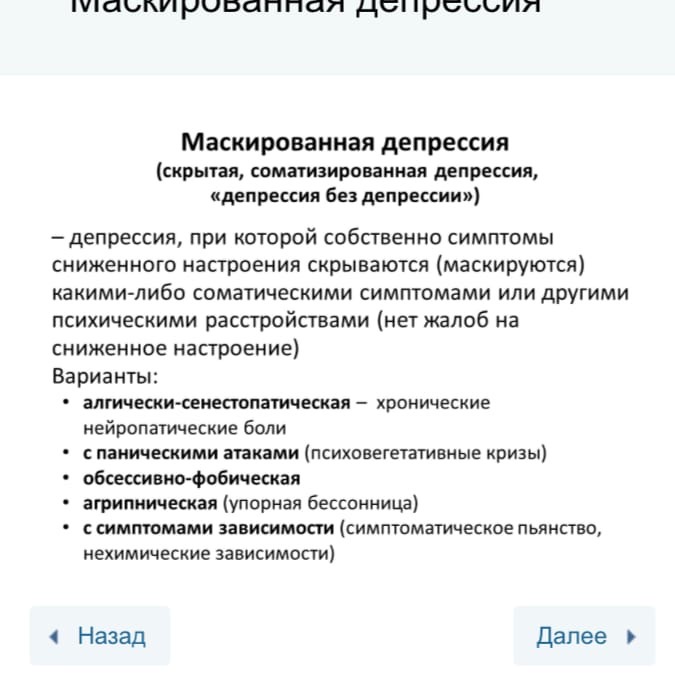

11. Ларвированные (соматизированные, маскированные) депрессии: определение, классификация по Десятникову В.Ф., клиническая картина, место и роль в общемедицинской практике. Стр 438 Маскированная депрессия (скрытая, соматизированная, «депрессия без депрессии») — это депрессия, при которой собственно симптомы сниженного настроения скрываются (маскируются) какими-либо соматическими симптомами или другими психическими расстройствами. Человек с симптомами депрессии может быть либо не в состоянии разобраться и понять свои эмоции, осознать наличие у себя сниженного настроения («да, может, это так нормально, может, все себя также чувствуют...»), либо затрудняется их описать, либо может отказываться признавать у себя наличие психических нарушений в связи со страхом обратиться к психиатру, быть воспринятым «сумасшедшим» и т.д. В связи с этим такие пациенты длительное время не получают адекватного лечения, но их эмоциональное состояние и душевные страдания могут проявляться в виде других жалоб, которые и представляют собой «маску» депрессии и с которыми они обращаются к врачам различных специальностей (поэтому такую депрессию часто называют соматизированной). Выделяют несколько вариантов маскированных депрессий по ведущим жалобам, которые ее сопровождают: Алгически-сенестопатическая — проявляется хроническими болями (сенестопатии и сенесталгии), которые могут иметь различную локализацию; варианты: абдоминальный, кардиалгический, цефалгический, паналгический и пр. С паническими атаками (психовегетативные кризы). Обсессивно-фобическая. Агрипническая — упорная бессонница, которую не преодолеть даже высокими дозами обычных снотворных препаратов. С симптомами зависимости проявляется симптоматическим пьянством (дипсоманией) или нехимическими видами зависимости. Какие признаки помогут в диагностике маскированной (соматизированной) депрессии? Больной длительно, но безрезультатно лечится у различных врачей. Врачи не находят у пациента какого-либо определенного соматического заболевания или ставят малоопределенный диагноз (например, «вегетососудистая дистония»). Отсутствие эффекта от соматической терапии и хороший терапевтический эффект от антидепрессантов. Аффективные нарушения в анамнезе у больного и его родных. Аутохтонность и сезонность возникновения симптомов.

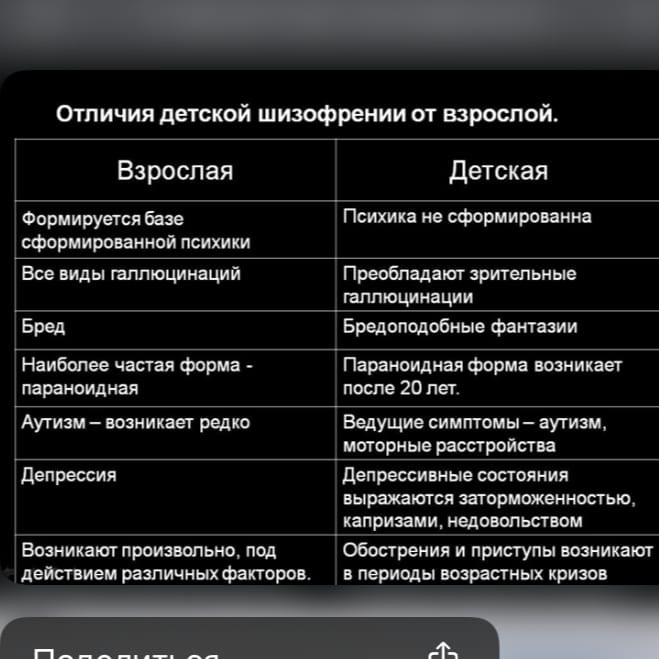

12. Детская шизофрения: классификация, особенности клинической картины болезни. Тактика врача-педиатра. Заболевание шизофренией обычно происходит в период от середины подросткового возраста до 35 лет, а пиковый возраст возникновения заболевания – от 20 до 30 лет. Особенности у подростков и молодых взрослых схожи. Шизофрения у детей препубертатного возраста (детская шизофрения), при которой симптомы, похожие на симптомы при подростковой/ранней взрослой форме, проявляются в возрасте до 12 лет, встречается крайне редко. Хотя первый эпизод, как правило, встречается в раннем взрослом возрасте, некоторые способствующие события и случаи, связанные с развитием нервной системы, происходят раньше (например, во время перинатального периода). Эти перинатальные факторы риска включают в себя следующие: Генетические нарушения (в частности те, которые повышают риск возникновения в детстве) Воздействие некоторых лекарств или веществ (например, каннабиса) в течение уязвимого периода Пренатальная недостаточность питания Осложнения во время труда, гипоксия, перинатальная инфекция, отслойка плаценты или плацентарная недостаточность Травма головного мозга в детстве Другие факторы риска, которые происходят позже (например, употребление наркотиков позже в подростковом возрасте), могут служить триггером для начала шизофрении. Проявления шизофрении с дебютом в детском возрасте, как правило, похожи на таковые у подростков и взрослых, но бред и зрительные галлюцинации (которые могут быть более распространены среди детей) менее тяжелые. Дополнительные характеристики также помогают отличить шизофрению с дебютом в детском возрасте от подросткового/юношеского дебюта болезни: Более тяжелые симптомы Отягощенный семейный анамнез Увеличенный показатель распространенности генетических аномалий, аномалий развития (например, общее расстройство развития, умственная отсталость) и моторные нарушения Увеличение распространенности преморбидных социальных трудностей Постепенное развитие Нарушение когнитивных функций Нейроанатомические изменения (прогрессирующая потеря коркового серого вещества, увеличение объема желудочков). Внезапный психоз у маленьких детей всегда должен рассматриваться как неотложная медицинская проблема с тщательным медицинским обследованием для поиска физиологических причин изменения психического статуса; эти причины включают в себя Лекарственные средства (у младших детей, стимуляторы и кортикостероиды; у подростков – препараты, вызывающие зависимость) Инфекции ЦНС или травмы Заболевания щитовидной железы Изредка, криптогенную эпилепсию вызывают анти-NMDA-(N-метилd-d-аспартата] рецепторный энцефалит [1]) SLE (2) Порфирия (3) Болезнь Вильсона (4) Недавние исследования показывают, что существует повышенный риск развития определенных психотических расстройств (а именно, биполярного расстройства и шизофрении) среди подростков, которые употребляют препараты каннабиса, содержащие тетрагидроканнабинол (ТГК). Такой повышенный риск не объясняется генетическими факторами. Существует опасение, что недавняя легализация марихуаны может дать подросткам (и их родителям) ложное чувство уверенности в безопасности этого распространенного наркотика. Лечение шизофрении у детей и подростков является комплексным, с варьирующими исходами заболевания, поэтому направление таких детей к подростковому и детскому психиатру настоятельно рекомендуется.

13. Расстройства аутистического спектра – состояние, которые характеризуются определенным нарушением социального поведения, коммуникации и вербальных способностей и сужением интересов и деятельности. Начинаются в детстве и сохраняются в подростковом и взрослом возрасте.слайд 28

Проявляется сочетанием трех компонентов: нарушением функций речи, нарушением законов языка, нарушением невербального общения.

А. Нарушение функций речи:

1. Исчезновение инициативы вербального общения. Она принадлежит партнеру по коммуникации. При этом больной ведет себя пассивно, отвечает кратко, незаинтересованно, односложно (ответы типа «да», «нет») или отказными понятиями («не помню», «не знаю»), что порой ошибочно трактуется как нарушения памяти и интеллекта. Это называется формальным общением. Внешне исчезновение инициативы вербального общения проявляется малоразговорчивостью, неразговорчивостью, стремлением к одиночеству или молчанию, избеганием людей, в том числе членов семьи, дискомфортом в их присутствии, порой с чувством негодования, неприязни, ненависти. В редких случаях возникают многоречивость, безостановочность речи, произнесение речевых построений в пространство. Главный признак — монологичность, исчезновение диалогичности, совершенная незаинтересованность в восприятии, понимании, осмыслении и ответной реакции партнера, роль и участие которого в разговоре аннигилируется. Это называется обезличенным общением («аутизм наоборот»).

2. Речевая интроверсия — резкое преобладание внутренних (интраперсональных) форм речи над внешними (интерперсональными) коммуникациями.

3. Грезоподобность мышления — аффективно-эмоциональные потребности и желания актуализируются в сознании больного, принимая в нем доминирующий характер (положение, место). При этом вытесняется в большей или меньшей степени реальность. Рационально-когнитивные формы психической, в первую очередь мыслительной, деятельности вытесняются, замещаясь аффективными формами мышления, мечтательности, воображения, при которых желаемое выдается и принимается за действительное, часто в неадекватных, утрированных, вычурно-нелепых формах. Иллюзия решенности в действительности нерешенных проблем, осуществленности желаний, потребностей и т. д. демобилизует больного, лишает активности — ему больше ничего не надо добиваться, то, что было необходимым, уже «свершилось». В грезоподобном мышлении исчезает временная грань — в сознании стираются различия между прошлым, настоящим и будущим. В аутистическом мышлении нет ничего невозможного или недоступного.

4. Исчезновение интуиции — способности улавливать и понимать язык жестов, взглядов, намеков, «читать между строк и подстрочник общения», улавливать желания и чувства партнера по неформальному общению, понимать, что бывают ситуации, когда «нет» означает «да» и наоборот.

5. Паралогичность речи — умопостроения (суждения, умозаключения) не отражают законов природы и общества, причинно-следственных отношений. В их основе — аффективные потребности, желания и психопатологические механизмы, в частности, опора на малый, несущественный признак. Единственная логика, движущая мышление и речь, — логика желаний, при этом больной «пренебрегает» реальностью. Все препятствующее желаниям игнорируется, отбрасывается. Нередко результатом и формой паралогичности является нарушение языковых законов.

Б. Нарушение законов языка:

1. Неологизмы — изобретение новых слов, понятий, языковых символов, смысл и содержание которых известно только больному, или наделение общеизвестных слов, понятий никому, кроме больного, не известным смыслом и содержанием.

2. Символизм — наделение неких обозначений и слов несвойственным для них смыслом и содержанием.

3. Агглютинация слов (нанизывание слов) — исчезновение речевых промежутков между отдельными словами как в устной, так и в письменной речи. В связи с этим слова не распознаются, так как речь предстает как единое неделимое и непонятное образование — «речевой поток». Часто сочетается с ускорением речи, слабым (тихим) произнесением, монотонностью, обилием слов (логореей), бормотанием. В письменной речи дополнительно отмечаются нарушения почерка, расположения текста, вычурность и необычность почерка.

4. Нарушение филологических законов языка — логическая, грамматическая разорванность, произнесение набора никак не связанных между собою слов (шизофазия).

5. Анозогнозия различной степени выраженности. Нарушения вербального общения приводят к тому, что снижается или исчезает продуктивность речи, нарастает ее непонятность. Это приводит к затруднениям в вербальной коммуникации или вообще делает ее невозможной. Больной теряет способность выполнять законы и требования общества, становится неприспособленным, дезадаптированным.

В. Нарушение невербального общения:

1. Гипо- и амимия. Выражение лица бесстрастное, «нечитаемое». Взгляд обращен в пространство или «сквозь» партнера по общению.

2. Угасание и исчезновение жестикуляции. Однообразие и вялость позы,отсутствие синхронных, содружественных походке движений руками.

3. Исчезновение экспрессии речи. Она становится монотонной, однообразной, бесстрастной, тихой.

4. Неряшливость, печать запущенности во внешнем облике.

5. Стереотипность поведения. Сглаживается индивидуальность, отмечается угловатость движений, походки, моторная неловкость..

14. Аутизм – такое состояние психики, которое характеризуется преобладанием замкнутой внутренней жизни и активным отстранением от внешнего мира. Аутизм может быть как вторичным симптомом шизофрении, так и самостоятельной единицей.

Классификация по МКБ-10:

1.Типичный – проявляется до 3 лет

2.Атипичный – проявляется после 3 лет

КЛАССИФИКАЦИЯ АУТИЗМА В ДЕТСТВЕ (НЦПЗ, РАМН, 1997)

1. Детский аутизм эндогенного генеза:

1.1. Синдром Каннера (эволютивно-процессуальный, классический вариант детского аутизма)

1.2. Инфантильный аутизм (конституционально-процессуальный), в возрасте от 0 до 12-18 мес.

1.3. Детский аутизм (процессуальный):

А) В возрасте до 3-х лет (при ранней детской шизофрении, инфантильном психозе);

Б) В возрасте 3-6 лет (при ранней детской шизофрении, атипичном психозе);

1.4. Синдром Аспергера (конституциональный). Аутистические психопатии типа Аспергера.

2. Аутистическиподобные синдромы при органическом поражении ЦНС.

3. Аутистическиподобные синдромы при хромосомных, обменных и других нарушениях (при синдроме Дауна, при Х – «фра», фенилкетонурии, туберозном склерозе и других УМО).

4. Синдром Ретта (неуточненного генеза).

5. Аутистическиподобные синдромы психогенного генеза:

5.1. Психогенный парааутизм.

6. Аутизм неясного генеза.

Диагностические критерии по МКБ-10

Качественные нарушения в социальном взаимодействии представленные по меньшей мере двумя из пяти нижеследующих:

1. неспособность адекватно использовать взгляд глаза-в-глаза, выражения лица, поз и жестов тела для регулирования социального взаимодействия.

2. неспособность развития отношений со сверстниками с использованием взаимного обмена интересами, эмоциями или общей деятельности.

3. редко ищут или используют поддержку других людей для успокоения или сочувствия в периоды стресса и (или) успокаивают, сочувствуют другим людям, имеющим признаки стресса или огорчения

4. отсутствие спонтанного поиска обмена радостью, интересами или достижениями с другими людьми,

5. отсутствие социально-эмоциональной взаимности, которая проявляется в нарушенной или девиантной реакции на эмоции других людей, или отсутствие модуляции поведения в соответствии с социальным контекстом или слабая интеграция социального и коммуникативного поведения