- •3.Шизофрения: определение, диагностические критерии и классификация по мкб-10, классификация а.В. Снежневского по типам течения.

- •5. Непрерывнотекущая параноидная среднепрогредиентная шизофрения: клиническая картина, течение, исходы.

- •6. Шизотипическое расстройство личности (вялотекущая шизофрения): современные представления, клиническая картина, значение для общемедицинской практики.

- •7. Приступообразно-прогредиентная шизофрения: особенности клинической картины, типы приступов, изменения личности. Стр 328.

- •8. Рекуррентная (периодическая) шизофрения: стереотип развития, типы приступов, изменения личности. Страница в учебнике 325!!!!!

- •9. Биполярное аффективное расстройство (бар): клиническая картина, течение, исход. Циклотимия и дистимия: клиника, роль для общемедицинской практики. Стр 427

- •10. Депрессии при психических расстройствах (циклотимия и дистимия): диагностические критерии, клиническая картина, роль для общемедицинской практики.

- •15 Общие принципы лечения и профилактики биполярного аффективного расстройства (бар).

- •5. Лекарственные средства при биполярного аффективного расстройства.

- •16. Современные подходы и принципы терапии депрессивных расстройств. Диагностические критерии депрессивного эпизода

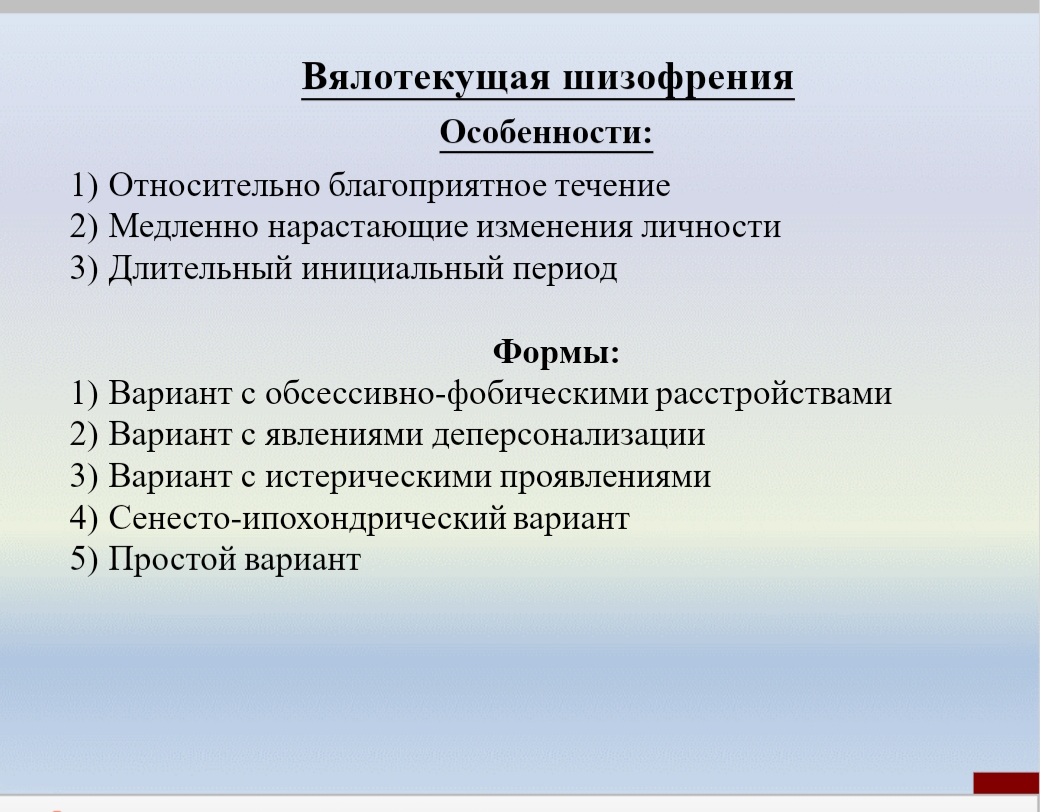

6. Шизотипическое расстройство личности (вялотекущая шизофрения): современные представления, клиническая картина, значение для общемедицинской практики.

Вялотекущая шизофрения — вариант заболевания, отличающийся относительно благоприятным течением, постепенным развитием не достигающих глубины конечных состояний изменений личности, на фоне которых обнаруживаются неврозоподобные (обсессивные, фобические, компульсивные, конверсионные), психопатоподобные и аффективные расстройства.

Основные клинические особенности вялотекущей шизофрении: 1) длительный инициальный период (астения с аффективными колебаниями, раздражительностью и рефлексией); в целом медленное развитие с малозаметной сменой стадий; 2) тенденция к постепенному видоизменению симптоматики от наименее дифференцированной (в латентном периоде) к предпочтительной для эндогенного заболевания (в активном периоде, в периоде стабилизации). Неврозоподобный уровень продукции; 3) неизменность ряда психопатологических расстройств (осевые симптомы). Осевые симптомы (навязчивости, фобии, сверхценные образования и др.), выступающие в сочетании с явлениями дефекта, определяют клиническую картину и персистируют на всем протяжении заболевания; 4) медленно нарастающие изменения личности; 5) преморбид: чаще сензитивные шизоиды.

В зависимости от осевой симптоматики выделяют варианты вялотекущей шизофрении: 1. Вариант с навязчивостями. Начало — в пубертатном периоде с продуктивной симптоматики, которая включает широкий круг тревожно-фобических проявлений и навязчивостей. В качестве одного из наиболее патогномоничных признаков процессуальной природы страдания выступает неуклонное нарастание проявлений избегающего поведения, клинически реализующееся в форме разнообразных защитных ритуалов и контролирующих действий. Постепенно вытесняя первичный компонент обсессивных расстройств — фобии и навязчивости, ритуалы приобретают характер сложных, необычных, вычурных привычек, поступков, умственных операций (повторение определенных слогов, слов, звуков, навязчивый счет и др.), подчас весьма напоминающих заклинания. По мере развития эндогенного процесса навязчивости утрачивают прежнюю аффективную окраску, приобретают черты инертности и однообразия. Их содержание становится все более нелепым, теряет даже внешние признаки психологической понятности. Компульсивные расстройства на поздних этапах сближаются с моторными стереотипиями и сопровождаются в части случаев самоповреждающим поведением. Эти особенности обсессивных расстройств при вялотекущей шизофрении отличают их от навязчивостей при пограничных состояниях. Негативные изменения наиболее отчетливо выступают на поздних этапах и значительно снижают социальное функционирование пациентов. При этом формируются несвойственные ранее психопатоподобные проявления ананкастного круга — ригидность, консерватизм, утрированная прямолинейность суждений.

2. Деперсонализационный вариант. Клиническая картина этой формы заболевания определяется явлениями отчуждения, выступающими в различных сферах самосознания (ауто-, алло- и соматопсихическая деперсонализация). При этом деперсонализация распространяется в первую очередь на высшие дифференцированные эмоции, сферу аутопсихики (сознание измененности внутреннего мира, умственного оскудения) и сопровождается снижением витальности, инициативы и активности. При генерализации деперсонализационных расстройств на первый план выступают явления болезненной анестезии (anaesthesia psychica dolorosa). «Чувство бесчувствия» проявляется прежде всего потерей эмоционального резонанса. Больные отмечают, что живопись и музыка не вызывают у них прежнего душевного отклика, а прочитанное воспринимается как холодные фразы — нет сопереживания, отсутствуют тонкие оттенки чувств, утрачена способность ощущать удовольствие и неудовольствие. Явления аутопсихической деперсонализации могут при этом достигать степени полного отчуждения, потери своего «Я». Больные утверждают, что их психическое «Я» погасло: они утратили связь с прошлой жизнью, не знают, какими были прежде, их как бы не касается происходящее вокруг. По мере прогредиентного течения эндогенного процесса явления психического отчуждения трансформируются в структуру дефицитарных изменений — дефектная деперсонализация. Такое видоизменение реализуется в рамках так называемого переходного синдрома (Gross G., 1989). На первый план выступает «чувство неполноты», распространяющееся как на сферу эмоциональной жизни, так и на самосознание в целом. Больные осознают себя измененными, отупевшими, примитивными, отмечают, что лишились прежней душевной тонкости.

3. Вариант с истерическими проявлениями. Истерическая симптоматика принимает гротескные, утрированные формы: грубые, шаблонные истерические реакции, гипертрофированная демонстративность, жеманность и кокетливость с чертами манерности, продолжающиеся месяцами контрактуры, гиперкинезы, стойкая афония и др. Истерические расстройства, как правило, выступают в сложных коморбидных связях с фобиями, навязчивыми влечениями, яркими овладевающими представлениями и сенестоипохондрическими симптомокомплексами. Характерно развитие затяжных, продолжительностью иногда более полугода, истерических психозов. В картине психоза преобладают генерализованные истерические расстройства: помрачение сознания, галлюцинации воображения с мистическими видениями и голосами, двигательное возбуждение или ступор, судорожные истерические пароксизмы. На более поздних этапах заболевания (период стабилизации) в клинической картине все более отчетливо выступают грубые психопатические нарушения (лживость, авантюризм, бродяжничество) и типичные для шизофрении изменения (аутизм, снижение продуктивности, трудности адаптации, утрата контактов). С годами больные чаще всего приобретают облик одиноких чудаков (фершробен), опустившихся, но крикливо одетых, злоупотребляющих косметикой женщин. 4. Сенестоипохондрический вариант. Характерные особенности: А. Сенестопатии стойкие, вычурные, множественные. Б. Сверхценные идеи наличия заболевания — без грубой нелепости; пациенты не ставят себе диагноз. В. «Чувство болезни» сохраняется до конца жизни. Г. Выраженная стойкая астения. Д.В инициальном периоде — дисморфофобия (идеи навязчивого уровня) или дисморфомания (идеи сверхценного или бредового уровня).

5. Простой вариант. В активном периоде преобладают явления аутохтонной астении с нарушениями самосознания активности. По мере развития заболевания нарастают медлительность, пассивность, ригидность, а также признаки психической несостоятельности — умственная утомляемость, жалобы на трудности концентрации внимания, наплывы, путаницу и обрывы мыслей. В период стабилизации формируется стойкий астенический дефект с тенденцией к самощажению, снижением толерантности к нагрузкам, когда всякое дополнительное усилие ведет к дезорганизации умственной деятельности и падению продуктивности. Несмотря на эмоциональное опустошение и сужение круга интересов, пациенты не обнаруживают признаков регресса поведения, внешне вполне упорядочены, владеют необходимыми практическими и несложными профессиональными навыками.