- •Выполнение курсового проекта

- •1. Оценка качества работы действующих информационно-справочных подсистем

- •2. Составление конфигурации телефонной сети пятизначной нумерации города n и разработка варианта включения проектируемого контакт-центра на сети связи

- •3. Расчет числа операторов и транспортного ресурса на участке доступа к проектируемому центру обслуживания вызовов

- •4. Разработка вариантов организации разговорного тракта

- •5. Разработка примера установления четырехпроводного соединения в коммутационном поле цифровой атс

- •6. Разработка примера организации обмена информацией управления и взаимодействия между атс

- •7. Оценка надежности связи и перспективности использования обходных направлений

- •Список использованных источников

3. Расчет числа операторов и транспортного ресурса на участке доступа к проектируемому центру обслуживания вызовов

Для организации центров обслуживания вызовов перспективно использование оборудования контакт-центров «Asterisk», которое состоит из следующих модулей: универсальная информационная система (CRM); модуль автоматического оповещениям и дозвона; интеллектуальный автоинформатор (IVR); модуль факсов и E-mail; модули записи переговоров и управления ресурсами; модуль генератора отчетов и статистики; модули мониторинга и биллинга; модуль резервного копирования; модули аудиоконференций и видеоконференций.

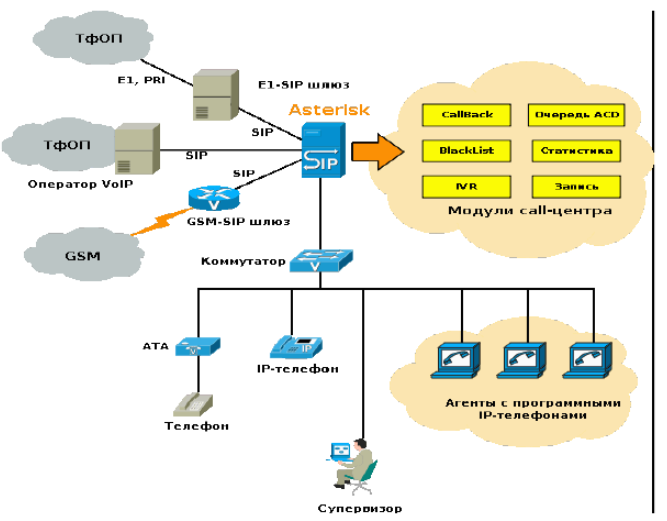

Архитектура контакт-центра на базе Asterisk представлена на рисунке 2. VoIP-шлюз - это одно из устройств, которое часто встречается в решениях на базе IP АТС Asterisk. Шлюзы служат для того, чтобы преобразовать получаемый от провайдера телефонный сигнал из одного вида в другой. Например, если от АТСЭ телефонной сети к IP АТС Asterisk связь обеспечивается по нескольким потока Е1 (ИКМ30/32), то используется Е1-SIP шлюз. Из соображений обеспечения высокой надежности необходимо предусматривать несколько путей доступа к услугам центра.

Рисунок 2 - Архитектура контакт-центра на базе Asterisk

Первоначально следует оценить качество работы имеющихся информационно-справочных подсистем. Далее определить общее, суммарное число операторов в них V.

По исходным данным может быть определена интенсивность трафика, поступающего к операторам проектируемого контакт-центра, ее нужно определять, как:

Yопер = Y - YIVR, Эрл (3)

где

Y - интенсивность совокупного поступающего трафика (по данным

статистики);

YIVR = Y * PIVR – интенсивность трафика, обслуживание которого

ограничивается обращением к IVR.

В конкретном случае:

Y = Y1 + Y2+ Y3+ Y4+ Y5 = 32 + 20,7 + 15,2 + 46 + 53,9 = 167,8 Эрл;

YIVR = Y * PIVR = 167,8*0,15 = 25,2 Эрл;

Yопер = Y - YIVR = 167,8 – 25,2 = 142,6 Эрл.

Для числа рабочих мест операторов в объединенном ЦОВ и интенсивности нагрузки Yопер можно рассчитать вероятность P(t>) по второй формуле Эрланга. В конкретном примере, при P(t>) = 0,05 и Yопер = 142,6 Эрл, необходимое число операторов единого ЦОВ равно 156. При этом, число действующих операторов в изначальной системе, состоящей из пяти подсистем:

V = V1 + V2+ V3+ V4+ V5 = 20 + 20 + 20 + 28 + 30 = 118 рабочих мест.

Очевидно, что общее число рабочих мест операторов в действующей системе недостаточно для поддержания требуемого качества обслуживания вызовов.

Теперь вычисляется использование рабочего места оператора проектируемого ЦОВ:

U = Yопер / V (4)

В конкретном примере:

U = Yопер / V = 142,6/156 = 0,914.

Полученный показатель использования одного рабочего места оператора слишком высокий. При проектировании нового единого ЦОВ желательно добиться соблюдения требований по использованию рабочего места операторов (U 0,75 согласно ГОСТ). Расчеты повторяются, с изменением величины V с предполагаемым шагом 2 в сторону увеличения. Необходимо добиться выполнения требования U 0,75, а также выполнения неравенства P(tож>) Pдоп(tож>). Если число рабочих мест операторов снизить, то приведенные требования не выполнятся. Результаты расчетов для Yопер = 142,6 Эрл и Pдоп(tож>) = 0,05 представлены в виде сводной таблицы 7.

Таблица 7 – Вычисление требуемого числа рабочих мест операторов

V, мест |

P(tож>) |

U |

156 |

0,0498 |

0,914 |

158 |

0,03 |

0,903 |

160 |

0,018 |

0,891 |

162 |

0,01 |

0,88 |

164 |

6,018*10-3 |

0,87 |

166 |

3,398*10-3 |

0,859 |

168 |

1,884*10-3 |

0,849 |

170 |

1,026*10-3 |

0,839 |

172 |

5,479*10-4 |

0,829 |

174 |

2,872*10-4 |

0,82 |

176 |

1,477*10-4 |

0,81 |

178 |

7,447*10-5 |

0,801 |

180 |

3,683*10-5 |

0,792 |

182 |

1,787*10-5 |

0,784 |

184 |

8,5*10-6 |

0,775 |

186 |

3,966*10-6 |

0,767 |

188 |

1,815*10-6 |

0,759 |

190 |

8,144*10-7 |

0,751 |

192 |

3,585*10-7 |

0,743 |

Согласно приведенной таблице можно отметить, что необходимый уровень качества обслуживания вызовов P(tож>) Pдоп(tож>) в конкретном случае достигается уже при 156 рабочих местах операторов (P(tож>) = 0,0498<0,05). Однако при таком числе рабочих мест не выполняется требование по нагрузке на одно рабочее место (U = 0,914 > 0,75). Следовательно, для выполнения всех требуемых условий, необходимо наращивание числа операторов.

Как отчетливо видно по таблице 7, при нагрузке в 142,6 Эрл оба требования (U 0,75 и P(tож>)<0,05) выполняются лишь при расширении числа рабочих мест операторов в проектируемом ЦОВ до V = 192.

При прямом сравнении проектируемого ЦОС с действующей схемой обслуживания пользователей, при помощи показателей качества обслуживания и результатов расчета общего числа операторов, можно сделать вывод о том, что, при реорганизации данной системы, качество ее работы радикально повысится и улучшится. Очевидно, что при текущей схеме организации сети, QoS явно страдает, в то время как в новой проектируемой системе все нормы в точности выполняются и соблюдаются (достигается это путем увеличения общего числа рабочих мест операторов со 118 до 192).

При решении инженерной задачи включения центра обслуживания вызовов в телефонную сеть общего пользования ТфОП, необходимо решить вопрос с организацией доступа к ресурсам ЦОВ от одной из АТСЭ сети, на которую вызовы будут направляться через зоновый узел связи ЗУС (услуга FreePhone). Обслуживание на этом участке сети может производиться с отказами или с ожиданием.

При реализации варианта обслуживания с ожиданиями (в соответствии с вариантом задания Y = 167,8 Эрл, а P(tож>)<0,05) по второй формуле Эрланга получается, что необходимое число каналов на участке доступа между АТСЭ-2,3 и ЦОВ составит VЦОВ = 182 временных канала, то есть VЦОВ = 182/30 = 7 потоков Е1 или же семь систем ИКМ 30/32.

Проведем оценку качества работы участка доступа в случае роста трафика на 40%, если интенсивность нагрузки увеличится до Y` = 167,8*1,4 = 234,9 Эрл. В таком случае, при использовании всех 210 временных каналов семи систем ИКМ 30/32, получается, что: P(tож>) ≥ 1 - то есть условие P(tож>) 0,05 не выполняется и участок доступа не выдержит 40% перегрузку. При столь большой нагрузке нужно нарастить число соединительных линий, как минимум, до 251 или же до девяти систем ИКМ 30/32. Отметим, что при столь высоком пиковом трафике желательно иметь еще и дополнительные рабочие места для операторов, помимо уже рассчитанных ранее, дабы качество обслуживания и норма нагрузки на одно рабочее место не пострадали.

Требуется провести аналогичный расчет для варианта подключения проектируемого центра с использованием протокола SIP (рисунок 2). Предполагается, что используется кодек G.711. Транспортный ресурс, необходимый для передачи информации от одного кодека (одно соединение) определяется как:

Qtrans cod = k * qcod, (5)

где

qcod – скорость передачи кодека, для G.711 qcod = 64 кбит/с, то есть скорость основного цифрового канала;

k – коэффициент избыточности в речевом кадре., поскольку кроме речи передается различная дополнительная (служебная) информация.

Для используемого кодека G.711 требуется следующий транспортный ресурс:

Q10trans cod = 64 * 134 /80 = 107,2 кбит/с;

Q20trans cod = 64 * 214 /160 = 85,6 кбит/с,

где Q10trans cod и Q20trans cod соответствуют вариантам формирования кадра с задержкой пакетизации, соответственно, 10 мс и 20 мс.

Транспортный ресурс на участке доступа к услугам контакт – центра определяется как:

Qtrans = Qtrans cod * Y (6)

В данном случае используется одно из базовых положений теории телетрафика, что интенсивность нагрузки Y характеризует среднее число одновременно обслуживаемых вызовов.

Исходим из наихудших условий, принимая Qtrans cod = Q10trans cod = 107,2 кбит/с. Тогда, при Y = 167,8 Эрл, получим необходимый транспортный ресурс Qtrans = 107,2 * 167,8 = 17990 кбит/с, то есть нужно организовать два 10 Мбит/с потока (в таком случае, запас по пропускной способности составляет примерно 10%). Из соображений обеспечения надежной совместной работы ГТС и проектируемого центра, таких потоков должно быть больше (желательно три).