лаба световод / КОЭ ЛР4

.pdfМИНОБРНАУКИ РОССИИ Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) Кафедра ЭПУ

ОТЧЕТ по лабораторной работе №4

по дисциплине «квантовая и оптическая электроника» Тема: Исследование прохождения лазерного излучения через световод

Студенты гр. 1283 |

|

Григорьева В.В. |

|

|

|

|

Зарипов Д.Д. |

|

|

|

|

|

|

|

Ганиев Ж. |

|

|

|

|

Преподаватель |

|

Киселёв А.С. |

|

|

|||

|

|

|

|

Санкт-Петербург

2024

Цель работы – исследование прохождения лазерного излучения через многоволоконный световод, оптических потерь в световоде, трансформации распределения излучения в сечении лазерного пучка после световода.

Описание лабораторной установки. В данной работе основные исследования проводятся с использованием многоволоконного нерегулярного световода. Установка включает газоразрядный лазер, укрепленный на оптической скамье соосно с входным торцом световода (Рисунок 1).

Поворотный столик П1 обеспечивает изменение угла падения (θпад) лазерного пучка на входной торец световода. Мощность пучка, отраженного от входного торца световода Ротр регистрируется фотоприёмником ФП1 и измерительным прибором ИП1. При необходимости зарегистрировать полную мощность излучения лазера Рвх фотоприёмник ФП1 устанавливается перед световодом.

Мощность пучка, прошедшего световод Рвых, регистрируется тем же фотоприемником ФП1, устанавливаемым вплотную к выходному торцу световода. Снятие радиального распределения интенсивности в поперечном сечении выходного пучка осуществляется с помощью перемещаемого подвижкой П2 точечного фотоприемника ФП2 с диаметром приемного окна порядка 1 мм.

П1

Световод

П2

Лазер |

ФП1 |

ФП2 |

|

|

|

ИП2

ФП1

ИП1 |

Д |

x |

|

|

|

|

|

|

Рисунок 1 – Структурная схема лабораторной установки

2

Обработка результатов

Pвх=240 о.е.

Таблица 1 – Зависимость отражённой мощности от угла падения

θпад, ° |

|

|

|

|

0 |

|

|

|

5 |

10 |

|

15 |

|

20 |

|

25 |

30 |

35 |

|

40 |

|

|

||||||||

Pотр, о.е. |

|

|

17,9 |

|

18,9 |

19,4 |

|

20 |

|

22 |

|

23,4 |

23,8 |

24,2 |

|

24,9 |

|

|

||||||||||||

θпад, ° |

|

|

45 |

|

50 |

55 |

|

60 |

|

65 |

|

70 |

75 |

80 |

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Pотр, о.е. |

|

|

25,6 |

|

33,1 |

35,4 |

|

38,7 |

|

55 |

|

74 |

79,8 |

90 |

|

|

|

|

|

|||||||||||

Таблица 2 – Зависимость прошедшей (выходной) мощности от угла падения |

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

θпад, ° |

|

0 |

|

|

5 |

|

|

10 |

|

15 |

|

|

20 |

|

25 |

30 |

|

35 |

40 |

|

||||||||||

Pвых, о.е. |

|

105,6 |

|

|

98 |

|

|

91,6 |

|

84 |

|

|

77,1 |

|

67,3 |

5,6 |

|

1,6 |

1,2 |

|

||||||||||

θпад, ° |

|

45 |

|

|

50 |

|

|

55 |

|

60 |

|

|

65 |

|

70 |

75 |

|

80 |

|

|

|

|

||||||||

Pвых, о.е. |

|

1 |

|

|

0,9 |

|

|

0,8 |

|

0,8 |

|

|

0,7 |

|

0,6 |

0,6 |

|

0,6 |

|

|

|

|

||||||||

Таблица 3 – Зависимость коэффициента потерь от угла падения |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

θпад, ° |

|

0 |

|

|

|

5 |

|

|

|

10 |

|

15 |

|

|

20 |

|

25 |

30 |

|

35 |

|

40 |

|

|||||||

ρ. |

|

0,075 |

|

0,075 |

|

0,079 |

|

0,081 |

|

|

0,083 |

|

0,092 |

0,098 |

|

0,099 |

|

0,101 |

|

|||||||||||

τ |

|

0,440 |

|

0,440 |

|

0,408 |

|

0,382 |

|

|

0,35 |

|

0,321 |

0,28 |

|

0,023 |

|

0,007 |

|

|||||||||||

α |

|

0,485 |

|

0,485 |

|

0,513 |

|

0,538 |

|

|

0,567 |

|

0,587 |

0,622 |

|

|

0,878 |

|

0,893 |

|

||||||||||

α, дБ |

|

3,57 |

|

|

|

3,57 |

|

|

|

3,89 |

|

4,18 |

|

|

4,56 |

|

4,93 |

5,52 |

|

|

16,32 |

|

21,76 |

|

||||||

θпад, ° |

|

45 |

|

|

|

50 |

|

|

|

55 |

|

60 |

|

|

65 |

|

70 |

75 |

|

|

80 |

|

|

|

|

|||||

ρ. |

|

0,107 |

|

0,138 |

|

0,148 |

|

0,161 |

|

|

0,229 |

|

0,308 |

0,333 |

|

|

0,375 |

|

|

|

|

|||||||||

τ |

|

0,004 |

|

0,004 |

|

0,003 |

|

0,003 |

|

|

0,003 |

|

0,003 |

0,003 |

|

|

0,003 |

|

|

|

|

|||||||||

α |

|

0,889 |

|

0,858 |

|

0,849 |

|

0,835 |

|

|

0,768 |

|

0,689 |

0,665 |

|

|

0,623 |

|

|

|

|

|||||||||

α, дБ |

|

23,8 |

|

24,26 |

|

24,77 |

|

24,77 |

|

|

25,35 |

|

26,02 |

26,02 |

|

|

26,02 |

|

|

|

|

|||||||||

Таблица 4. Распределения интенсивности в поперечном сечении выходного пучка (θ=0°)

z, мм |

15 |

17 |

19 |

21 |

23 |

25 |

Iвых, мА |

0,9 |

2 |

2,4 |

1 |

0,2 |

0 |

Таблица 5. Распределения интенсивности в поперечном сечении выходного пучка (θ=15°)

z, мм |

27 |

28 |

29 |

30 |

31 |

Iвых, мА |

0,1 |

0,2 |

0,4 |

0,2 |

0 |

Таблица 6. Распределения интенсивности в поперечном сечении выходного пучка (θ=25°)

z, мм |

33 |

34 |

35 |

36 |

37 |

Iвых, мА |

0,1 |

0,2 |

0,2 |

0,1 |

0 |

Пример расчёта для θпад = 0°

= |

|

отр |

= |

17,9 |

= 0,075 |

|||||

|

|

240 |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

вх |

|

|

|

|

|

|

|

|

= |

вых |

|

= |

105,6 |

= 0,44 |

|||||

|

|

|

240 |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

вх |

|

|

|

|

|

|

|

|

= 1 − − = 1 − 0,075 − 0,44 = 0,485 |

||||||||||

[дБ] = 10 ( |

|

вх |

) = 10 ( |

240 |

) = 3,57 дБ |

|||||

|

|

|

||||||||

|

вых |

|

|

105,6 |

||||||

0,40

0,35

0,30

0,25

ρ0,20

0,15

0,10

0,05

0,00

0 |

10 |

20 |

30 |

40 |

50 |

60 |

70 |

80 |

90 |

θпад, °

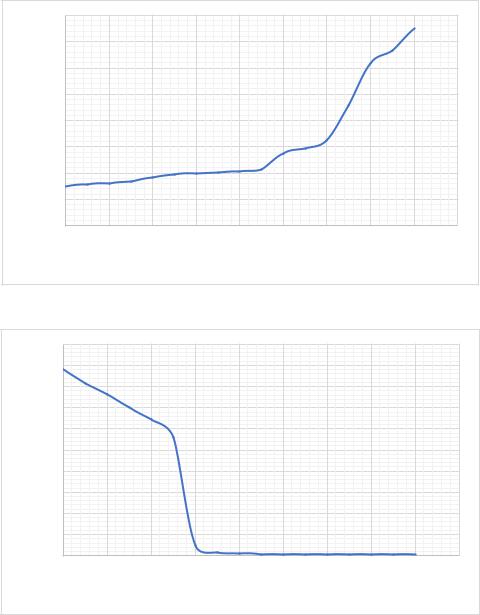

Рисунок 2 – Зависимость коэффициента отражения от угла падения

0,50

0,45

0,40

0,35

0,30

τ0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00

0 |

10 |

20 |

30 |

40 |

50 |

60 |

70 |

80 |

90 |

θпад, °

Рисунок 3 – Зависимость коэффициента пропускания от угла падения

4

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

α0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

0 |

10 |

20 |

30 |

40 |

50 |

60 |

70 |

80 |

90 |

θпад, °

Рисунок 4 – Зависимость коэффициента потерь от угла падения

30

25

20

α, дБ 15

10

5

0

0 |

10 |

20 |

30 |

40 |

50 |

60 |

70 |

80 |

90 |

θпад, °

Рисунок 5 – Зависимость коэффициента потерь в дБ от угла падения

5

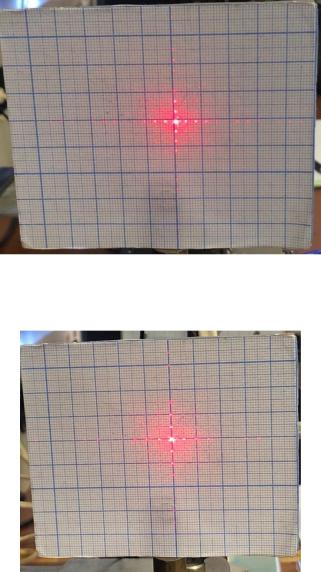

Рисунок 6 – Распределения интенсивности при расположении

дифракционной решётки за выходным торцом световода

3

2,5

2

Iвых, мА 1,5 |

θ=0° |

θ=15°

1

θ=25°

0,5

0

0 |

10 |

20 |

30 |

40 |

z, мм

Рисунок 7 – Распределения интенсивности в поперечном сечении выходного пучка для разных углов падения входного пучка

Расчёт средних значений диаметра отверстий d и шага D дифракционной структуры.

При L=250 мм (x1=15 мм, x2=5 мм)

|

≈ |

1 |

= |

15 |

= 0,043 |

|

|

|

|||||

1 |

|

|

|

|

250 |

|

|

|

|

|

|

||

|

≈ |

2 |

|

= |

5 |

= 0,014 |

|

|

|

||||

2 |

|

|

|

|

250 |

|

|

|

|

|

|

||

6

≈ |

|

= |

|

|

|

||

|

0,043 |

||

|

1 |

|

|

≈ |

|

= |

|

|

|

||

|

0,014 |

||

|

2 |

|

|

При L=350 мм (x1=11 мм, x2=4 мм)

|

≈ |

1 |

|

|

= |

11 |

|

= 0,044 |

|||||

|

|

|

|

|

|||||||||

1 |

|

|

|

|

350 |

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

≈ |

2 |

|

= |

4 |

|

|

= 0,016 |

|||||

|

|

|

|

|

|

||||||||

2 |

|

|

|

|

350 |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

≈ |

|

|

|

= |

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

0,044 |

|

||||||||

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

≈ |

|

|

|

|

= |

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

0,016 |

|

||||||||

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|||

Рисунок 8 – Распределение интенсивности пучков за дифракционной решёткой при L=250 мм

Рисунок 9 – Распределение интенсивности пучков за дифракционной решёткой при L=350 мм

7

ВЫВОД:

При вращении поворотного столика изменяется угол падения лазерного пучка, а вместе с ним и отражённая и прошедшая мощности.

При увеличении угла отражённая мощность увеличивается, а выходная резко падает практически до нуля. Коэффициенты отражения и пропускания связаны с мощностями, поэтому эта закономерность заметная и на их графиках (рисунок 2 и 3). Коэффициент потерь резко возрастает на тех же значениях угла, где падает отражённая мощность.

При расположении дифракционной решётки за выходным торцом световода дифракционная картина не наблюдается (рисунок 6).

Также было построено распределение интенсивности в поперечном сечении выходного пучка для разных углов падения входного пучка

(рисунок 7), на котором видно, как сильно изменяются выходные значения даже при небольшом повороте. Максимальная значения получаются при равенстве нулю угла падения лазерного пучка, т.е. при нормальном падении входного пучка.

Так как нам известно, что установка включает гелий-неоновый лазер

(λ = 632,8 нм), можно оценить параметры d и D дифракционной решётки: d ≈ 14,8мкм, D ≈ 44,3мкм.

8