- •Определение понятия жизнь ф. Энгельса и м. Волькенштейна: разбор определения с биологической точки зрения.

- •Методы биологии: наблюдение, эксперимент, сравнительный метод, системный метод.

- •Основные концепции современной биологии.

- •Теории происхождения Солнечной системы (Планетеземальная и небулярная).

- •Гипотезы возникновения жизни на Земле: панспермии; биохимической эволюции Опарина-Холдейна; теория биопоэза Дж. Бернала; гипотеза Геи – Земли как суперорганизма; мир рнк.

- •Химические свойства углерода; аминокислоты: определение, классификация, особенности пептидной связи.

- •Уровни организации белковой молекулы: первичная-четвертичная структура, типы связей, функции, примеры.

- •Уровни организации нуклеиновых кислот: строение нуклеотидов; первичная-четвертичная структура, типы связей, функции днк и рнк.

- •Правила Чаргаффа. Комплементарность: понятие, значение.

- •Процесс транскрипции матричной рнк: условия, стадии, биологическое значение.

- •Генетический код, определение, значение, свойства.

- •Биосинтез белка. Белок-синтезирующая система. Активация аминокислот. Стадии трансляции, биологическое значение.

- •Основные положения клеточной теории. Ее современное развитие.

- •Строение и функции клеточных мембран.

- •Физико-химические свойства цитоплазмы.

- •Строение и функции микроскопических органоидов клетки (ядро, митохондрии, пластиды).

- •Строение и функции субмикроскопических органоидов клетки (рибосомы, аппарат Гольджи, эпс, микротрубочки).

- •Клеточный цикл. Определение. Стадии.

- •Интерфаза. Определение. Стадии.

- •Митоз. Стадии, биологическая роль. Особенности митоза в растительных и животных клетках.

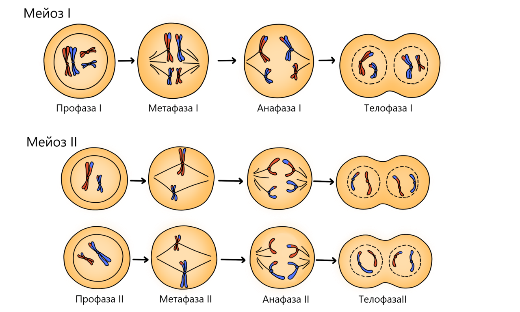

- •Мейоз. Стадии, биологическая роль.

- •Сравнительная характеристика архебактерий /эубактерий /растений /грибов /животных: анатомо-морфологическая характеристика клеток, физиологические характеристики.

- •Характеристика основных этапов онтогенеза растений: эмбриональный, ювенильный, генеративный периоды, зрелость, старость.

- •Современное представление о гене. Организация генома: вирусы, бактерии, эукариоты. Причины избыточности генома эукариот.

- •Определение понятие гена как единицы мутирования, как единицы рекомбинации, как единицы функции. Особенности структуры генов про- и эукариот. Свойства гена.

- •Законы Менделя и их цитологическое обоснование: закон доминантности, закон расщепления, закон независимого расщепления, закон чистоты гамет.

- •Сцепленное наследование генов. Группы сцепления. Наследование, сцепленное с полом.

- •Неаллельные взаимодействия генов, их краткая характеристика: комплементарность, эпистаз, криптомерия, полимерия.

- •Генно-модифицированные организмы: определение, способы получения, области применения.

- •Экология как наука. Разделы экологии в зависимости от уровней организации живого вещества.

- •Экологические факторы и их характеристика: абиотические и биотические, природные и антропогенные.

- •Закон оптимума Шелфорда. Закон лимитирующего фактора Либиха.

- •Концепция об экологической системе, функциональная схема экосистемы: пастбищные и детритные пищевые цепи.

- •Виды экологических пирамид: пирамида чисел, пирамида энергии, пирамида биомасс, их краткая характеристика.

- •Биосфера как открытая и саморегулирующаяся система. Эволюция биосферы. Границы биосферы. Типы веществ в биосфере. Функции биосферы.

- •Закон Харди-Вайнберга: определение, ограничения, применение.

- •Эволюция клетки и клеточных компартментов: эволюция органических молекул; развитие метаболических реакций; эволюция хроматофоров, митохондрий, ядра клетки.

- •Саморегуляция живых систем. Кибернетические принципы саморегулирующихся систем. Уровни саморегуляции: клеточный (генетический, ферментативный, мембранный), организменный, надорганизменный.

Мейоз. Стадии, биологическая роль.

Мейоз — способ деления эукариотических клеток, в результате которого происходит переход клеток из диплоидного состояния в гаплоидное. Мейоз состоит из двух последовательных делений.

Стадии

Первое мейотическое деление (мейоз 1) называется редукционным, во время этого деления происходит уменьшение числа хромосом вдвое: из одной диплоидной клетки (2n 4c) образуются две гаплоидные (1n 2c).

Интерфаза 1 (в начале — 2n 2c, в конце — 2n 4c) — синтез и накопление веществ и энергии, необходимых для осуществления обоих делений, увеличение размеров клетки и числа органоидов, репликация ДНК, которая завершается в профазе 1.

Профаза 1 (2n 4c) — разборка ядерных мембран, расхождение центриолей к разным полюсам клетки, формирование нитей веретена деления, «исчезновение» ядрышек, конденсация двухроматидных хромосом, конъюгация гомологичных хромосом и кроссинговер. Конъюгация — процесс сближения и переплетения гомологичных хромосом. Кроссинговер — процесс обмена гомологичными участками между гомологичными хромосомами.

Профаза 1 подразделяется на стадии:

Лептотена (завершение репликации ДНК)

Зиготена (конъюгация гомологичных хромосом, образование бивалентов)

Пахитена (кроссинговер, перекомбинация генов)

Диплотена (частичная раскуручивание хромосом, происходит транскрипция, трансляция)

Диакинез (хромосомы скручиваются, синтез прекращается, центриоли расходятся).

Метафаза 1 (2n 4c) — выстраивание бивалентов по экватру, прикрепление нитей веретена деления

Анафаза 1 (2n 4c) — случайное независимое расхождение двухроматидных хромосом к противоположным полюсам клетки, перекомбинация хромосом.

Телофаза 1 (1n 2c в каждой клетке) — образование ядерных мембран вокруг групп двухроматидных хромосом, деление цитоплазмы.

Второе мейотическое деление (мейоз 2) называется эквационным.

Интерфаза 2 - короткий перерыв между первым и вторым мейотическими делениями, во время которого не происходит репликация ДНК.

Профаза 2 (1n 2c) — разборка ядерных мембран, расхождение центриолей к разным полюсам клетки, формирование нитей веретена деления.

Метафаза 2 (1n 2c) — выстраивание двухроматидных хромосом по экватору, прикрепление нитей веретена деления одним концом к центриолям, другим — к центромерам хромосом.

Анафаза 2 (2n 2с) — деление двухроматидных хромосом на хроматиды и расхождение этих сестринских хроматид к противоположным полюсам клетки, перекомбинация хромосом.

Телофаза 2 (1n 1c в каждой клетке) — деконденсация хромосом, образование вокруг каждой группы хромосом ядерных мембран, распад нитей веретена деления, появление ядрышка, образование 4х гаплоидных клеток.

Биологическое значение. Мейоз является центральным событием гаметогенеза у животных и спорогенеза у растений. Являясь основой комбинативной изменчивости, мейоз обеспечивает генетическое разнообразие гамет.

Сравнительная характеристика архебактерий /эубактерий /растений /грибов /животных: анатомо-морфологическая характеристика клеток, физиологические характеристики.

Архебактерии (археи) — это один из трёх доменов жизни, представленный микроскопическими, одноклеточными прокариотическими организмами. Это прокариотические организмы, у них особое строение клеточных стенок (с белковым слоем). Архебактерии - хемоавтотрофы или фототрофы. Они часто обитают в экстремальных условиях – экстремофилы. Анаэробный тип дыхания, но считается, что в архее появилось кислородное дыхание. Размножение бесполое, могут иметь жгутики. Запасное вещество – гликоген. Неспособны к паразитизму. Их рибосомы по размерам как у бактерий, а по форме как у эукариот. В составе мембран – многоатомные спирты (а не жирные кислоты).

Эубактерии. Это прокариотические организмы, но в отличие от архебактерий, их клеточная стенка содержит муреин. Большинство гетеротрофы, но некоторые фотосинтетическими или хемосинтетическими организмами. Свободноживущие и паразиты, обитают в различных средах. И аэробный, а анаэробный тип дыхания. Бесполое размножению.

Растения. Это эукариотические организмы, в клетках и ядро, и мембранные органеллы (хлоропласты). Их клеточная стенка состоит из целлюлозы, пектина и лигнина. Растения являются автотрофами с фотосинтезом. Дыхание аэробное. Размножаются вегетативным или генеративным путём. Имеют крупную центральную вакуоль. Жгутики могут быть только у некоторых гамет. Обитают в основном в наземных условиях.

Грибы. Это эукариотические организмы. Их клеточная стенка состоит из хитина. Грибы являются гетеротрофами (сапрофитами, паразитами или симбионтами). Они могут дышать аэробно или анаэробно (брожение) и размножаются как бесполым, так и половым путем. Могут обитать как в наземных, так и в водных условиях.

Животные. Это эукариотические организмы. У животных отсутствует клеточная стенка. Они являются гетеротрофами. Дышат аэробно. Размножаются половым или бесполым (медузы, черви, губки, гидры) путем. Обладают развитой подвижностью. Могут обитать в широком спектре сред: водной и наземной.

Характеристика основных этапов онтогенеза животных. Эмбриональное развитие. Взаимное влияние частей зародыша. Постэмбриональное развитие. Видоизменение периодов онтогенеза животных (диапауза, эмбрионизация, неотения).

Онтогенез - Процесс индивидуального развития особи от начала её выделения в самостоятельный организм до конца жизни.

Онтогенез одноклеточных организмов. В двух дочерних особях происходит не просто пополнение половинного набора органелл, но и разрушение органоидов материнского происхождения и замена их на вновь образованные. В ходе онтогенеза одноклеточные организмы растут, у них наблюдаются изменения в синтезе белков, меняется чувствительность к различным факторам внешней среды.

Онтогенез многоклеточных организмов

Стадии

Предзародышевый период развития - образование половых клеток и их слияние

Зародышевый/эмбриональный период развития

Стадия взрослого организма

Заканчивается онтогенез старением и смертью организма.

Периоды онтогенеза могут различаться у разных многоклеточных, например, у грибов, водорослей и лишайников зародыш отсутствует. Относительная продолжительность различных периодов онтогенеза у разных видов также может отличаться.

Эмбриональное развитие.

В процессе оплодотворения - слияние мужской и женской половых клеток образуется одноклеточный зародыш - зигота. Размер зиготы равен размеру яйцеклетки.

Дробление. Процесс многочисленных митотических делений зиготы, образуется многоклеточный зародыш - бластула. Клетки, образующиеся в период дробления называют бластомерами. У большинства видов в период дробления объем зародыша не увеличивается, из-за того, что изначально огромная масса цитоплазмы зиготы делиться на все более мелкие клетки. Для удвоения хромосом и деления бластомеров используется энергия и вещества, накопленные ранее в цитоплазме.

Виды дробления:

полное - все участки подвергаются делению / неполное - не все участки подвергаются делению

равномерное - клетки одинаковой формы / неравномерное - клетки неодинаковой формы и размеров

синхронное - все участки дробятся с одинаковой скоростью /асинхронное - не все участки дробятся с одинаковой скоростью

Сначала образуется морула, но после в процессе дробления в центре морулы в результате деления образуется полость- бластоцель, а по краю бластоцели располагается один слой клеток и это всё – бластула. По размерам бластула не отличается от зиготы.

Гаструляция - процесс дальнейшего деления, дифференцировки и пространственного перемещения клеток с образованием многослойного зародыша - гаструлы. В период гаструляции устанавливается план строения многослойного тела животного.

Инвагинация: Впячивание части бластулы внутрь, формируя экто- и энтодерму (ланцетник).

Эпиболия (обрастание): Наружные клетки бластулы разрастаются, покрывая внутренние, формируя экто- и энтодерму (земноводные).

Ингрессия (миграция): Клетки бластодермы мигрируют в бластоцель или на поверхность, формируя экто-, энто- и мезодерму (большинство животных).

Деламинация: Расщепление клеточного пласта на два параллельных слоя (птицы).

В процессе гаструляции впервые формируются три зародышевых листка: наружный- эктодерма, внутренний - энтодерма, между ними- мезодерма. В период гаструляции роста клеток не происходит.

Гисто-и органогенез - стадия нейрулы – формирование из зародышевых листков тканей и органов.

Эктодерма. Нервная система (включая нервную трубку), эпидермис кожи и его производные, компоненты органов зрения, слуха, обоняния, эпителий ротовой полости, а также эмаль зубов.

Энтодерма. Эпителий кишечника и желудка, клетки печени, секретирующие клетки поджелудочной, кишечных и желудочных желез, глоточную область и легкие, переднюю и среднюю долю гипофиза, щитовидную и паращитовидные железы, тимус, и полость среднего уха.

Мезодерма. Целом, все виды соединительной ткани, дерма, скелет и мускулатура, кровеносная и лимфатическая системам, половая система и выделительная система.

Взаимное влияние частей зародыша

Первые этапы дифференцировки клеток определяются распределением веществ в цитоплазме зиготы. Эти первичные различия определяют начальные этапы клеточной дифференцировки. Однако наибольшее влияние на развитие зародыша оказывает взаимодействие самих клеток, входящих в его состав. Уже при возникновении двух первых бластомеров, каждый из них становиться неразрывной частью новой биологической системы, и его поведение определяется этой системой. При этом пересаженные бластомеры из эктодермы в энто- или мезодерму могут стать клетками почек или пищеварительных желез, а изолированные экто- и энтодерма развиваются только в эпителиальные пласты.

Постэмбриональное развитие у животных

Самые большие различия онтогенеза наблюдаются в постэмбриональном периоде на стадии взрослого организма. У одних видов, родившийся организм отличается от взрослого меньшими размерами и недоразвитием некоторых органов - прямое постэмбриональное развитие (рыбы, птицы и млекопитающие). Если эмбриональный период заканчивается рождением личинки – непрямое постэмбриональное развитие.

С биологической точки зрения важнейшим событием онтогенеза является половое размножение. По способности особи размножаться взрослый организм делят:

Дорепродуктивный

Личиночный. Наблюдают у некоторых позвоночных животных, которые выходят из яйцевых оболочек и начинают вести самостоятельный образ жизни, не достигая зрелых черт организации

Метаморфоз. Превращение личинки в ювенильную форму, при этом происходят важные морфогенетические преобразования – перестройка и новообразование личиночных/провизорных органов. Степень преобразования тем больше, чем больше различия между средой обитания личинки и взрослого организма.

Полные превращение. Зародышевый период заканчивается рождением личинки, которая совсем не похож взрослый организм

Неполное превращение. Происходит постепенное изменение личинки, сопровождающееся увеличением размеров личинки.

Ювенильный. Начинается с завершением метаморфоза и заканчивается половым созреванием. Особенности периода проявляются в поведении и степени зависимости от родителей. С морфологической точки зрения для периода характерно: интенсивный рост, установление окончательных пропорций между различными частями тела, завершение развития большинства органов.

Репродуктивный. Особи осуществляют функцию размножения, отличается наиболее стабильным функционированием органов и систем, относительная устойчивость к воздействиям.

Пострепродуктивный. Связан со старением организма и характеризуется ослаблением или полным прекращением участия в размножении. Снижаются приспособительные возможности и устойчивость к внешним воздействиям.

Видоизменение развитие онтогенеза у животных.

Диапауза- остановка эмбрионального периода на продолжительный период. Имеет приспособительное значение. Н-р: у грызунов развитие эмбриона останавливается, пока не закончится вскармливание помёта от предыдущего помёта, либо зачатие зимой.

Эмбрионизация – удлинение времени защищённости зародыша от внешней среды, благодаря зародышевым оболочкам и материнскому организму.

Неотения – выпадение ювенильного и взрослого периодов развития (аксолотль может размножаться до метаморфоза)