Лекция 5_Трудовые ресурсы как социально-экономическая категория

.pdf

1

Трудовые ресурсы как социально-экономическая категория

1.Трудовые ресурсы и источники их формирования

2.Измерение трудовых ресурсов

3.Структура трудовых ресурсов

4.Движение трудовых ресурсов

5.Воспроизводство ТР

1.Трудовые ресурсы и источники их формирования.

Трудовые ресурсы – основа трудового потенциала общества, состояние и развитие которого определяется численностью и составом населения.

Трудовые ресурсы – часть населения страны, обладающая необходимым физическим развитием, умственными способностями и знаниями для осуществления трудовой деятельности.

В основе их формирования лежит естественное воспроизводство населения –

процесс постоянного возобновления поколений людей вследствие взаимодействия рождаемости и смертности.

Различают три типа естественного воспроизводства населения:

- расширенное (численность родившихся > численности умерших),

характеризуется естественным приростом;

-простое (численность родившихся = численности умерших), характеризуется нулевым естественным приростом;

-суженое (численность родившихся < численности умерших),

характеризуется естественной убылью населения.

2

Предметом управления трудовыми ресурсами является система социально-

экономических отношений, складывающихся по поводу управления процессами воспроизводства рабочей силы.

Государственная система управления трудовыми ресурсами Российской

Федерации включает совокупность органов государственной законодательной,

исполнительной и судебной власти и управления, централизованно регулирующих основные социально-трудовые отношения, а также методы управления и механизм их использования.

Это:

Органы государственной законодательной власти (Федеральное собрание, Заксобрания субъектов РФ);

Органы исполнительной власти (Правительство РФ, Минтруд РФ,

министерства по труду и занятости в субъектах РФ).

Органы судебной власти и управления (суды всех уровней, Минюст

РФ)

2.Измерение трудовых ресурсов (2 метода)

ВРоссии существует два подхода по расчету и анализу трудовых ресурсов.

Балансовый подход – через составление балансов трудовых ресурсов и анализ их количественной и качественной составляющей. А так же с 1993 года - подход в соответствии с международной системой классификации состава населения, когда трудовые ресурсы делятся на две категории: экономически активное и экономически неактивное население.

Оба подхода дополняют друг друга и позволяют более эффективно использовать трудовой ресурс, как важнейший ресурс любой страны.

Итак, два метода измерения трудовых ресурсов:

1.Демографический метод (по источникам формирования или балансовый метод)

2.Экономический метод (по фактической занятости)

3

I. Демографический метод:

Трудоспособное население в |

|

|

|

||

трудоспособном |

возрасте |

(без |

+ |

Фактически занятые |

|

инвалидов I и |

II групп |

и |

пенсионеры и подростки. |

|

|

неработающих |

пенсионеров- |

|

|

|

|

льготников по старости) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Численность трудовых ресурсов (ТР) рассчитывается по следующей формуле: |

|||||

|

ТР = Ртр — Ринв — Рпен.л + Рпен + Рподр |

||||

где Ртр — численность населения в трудоспособном возрасте;

Ринв — численность нетрудоспособных инвалидов I—II групп;

Рпен.л — численность пенсионеровльготников;

Рпен — работающие лица пенсионного возраста; Рподр — работающие подростки от 14 до 16 лет.

II. Экономический метод:

4

В соответствии с международной системой классификации состава населения,

действующей в России с 1993 года, трудовые ресурсы делятся на две категории:

экономически активное и экономически неактивное население.

Данные по численности и составу названных категориям населения получают на основе обследований по проблемам занятости, которые проводятся органами государственной статистики в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ). Обследование проводится путем опроса населения в возрасте от 15 до 72 лет (возраст, установленный для измерения экономической активности) по стандартизированному бланку анкеты.

Обследования по проблемам занятости проводятся во всех регионах России на основе выборочного метода наблюдения с последующим распространением итогов на всю численность населения обследуемого возраста.

Экономически активное население - часть населения в возрасте от 15-72 лет,

обеспечивающая предложение рабочей силы для производства товаров и услуг. Его численность измеряется по отношению к определенному периоду и включает занятых и

безработных.

Категории населения, относящиеся к занятым и безработным в составе экономически активного населения, в соответствии с методологией Международной Организации Труда.

Экономически неактивное население — часть населения, в возрасте от 15 до 72

лет, которая не входит в состав рабочей силы. Включает следующие категории:

учащиеся, студенты, аспиранты, курсанты, обучающиеся по дневной форме обучения;

лица, получающие пенсию (по старости, на льготных условиях, по инвалидности);

лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми,

больными родственниками и т.п.;

отчаявшиеся найти работу, т.е. прекратившие поиск работы, исчерпав

все возможности ее получения, но которые могут и готовы работать;

5

другие лица, которым нет необходимости работать независимо от источника дохода.

Учащиеся, студенты, аспиранты и другие категории населения, обучающиеся по дневной форме обучения, а так же пенсионеры и инвалиды могут быть отнесены не только экономически неактивному населению, но и к экономически активному.

А именно, - к занятым, если они имеют работу и к безработным, если они занимаются ее поиском работы и готовы приступить к работе.

Численность трудовых ресурсов изменяется за счет:

-естественного прироста населения в трудоспособном возрасте;

-пересмотра возрастных границ трудоспособности;

-изменения доли нетрудоспособных в трудоспособном возрасте;

-изменения законодательства в части трудовой деятельности пенсионеров и подростков;

-миграционного прироста (оттока) трудоспособных лиц в трудоспособном возрасте.

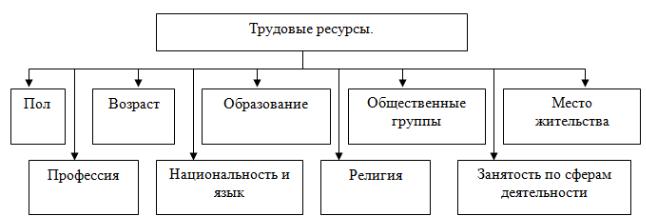

3.Структура трудовых ресурсов

Структура трудовых ресурсов многогранна. Она определяется различными

компонентами, характеризующими разные стороны трудовых ресурсов.

6

Структура трудовых ресурсов по полу имеет важное значение для формирования эффективной структуры занятости по сферам предложения труда в профессионально-

отраслевом и территориальном разрезах. Она определяется путем выявления соотношения мужчин и женщин в структуре трудовых ресурсов в целом, либо в их отдельных составляющих (экономически активные, занятые и безработные).

В составе трудовых ресурсов России удельный вес мужчин (62,5) больше, чем женщин (51,2). Это связано с тем, что трудоспособный возраст у мужчин на пять лет выше. Однако это соотношение меняется по мере увеличения смертности мужчин в трудоспособном возрасте.

Возрастная структура представляет собой соотношение различных возрастных групп в общей структуре трудовых ресурсов. Принято выделять 4 укрупненные возрастные группы:

1.Молодежь в возрасте от 16 до 29;

2.Зрелый трудовой возраст – 30-49 лет;

3.Лица предпенсионного возраста – 50-59 года (64 у мужчин);

4.Лица пенсионного возраста – от 60 (65 у мужчин) и старше.

Наиболее высокая трудовая активность и занятость характерна для зрелых ТР,

обладающих значительным опытом трудовой занятости и устойчивой конкурентоспособностью на рынке труда.

У лиц старше 50 лет трудовая активность постепенно снижается, особую группу составляют работающие пенсионеры. Трудовая активность лиц пенсионного возраста остается достаточно высокой на протяжении 3-5 лет после вступления в трудовой возраст, а затем резко снижается, причем трудовая активность мужчин-пенсионеров по оценкам специалистов примерно в 2 раза выше.

Структура трудовых ресурсов по уровню образования служит объективным показателем, характеризующим интеллектуальный потенциал общества. При анализе

7

указанной структуры учитываются следующие показатели: процент грамотности,

среднее число лет обучения, распределение населения по группам в зависимости от полученного образования.

Распределение занятых по образованию:

высшее профессиональное — 21,7%; неполное высшее профессиональное — 4,5;

среднее профессиональное — 28,7; начальное профессиональное — 11,0; среднее

(полное) общее — 23,5; среднее общее и начальное — 10,7%.

Общественные группы. Существует шесть основных факторов, которые влияют на процесс формирования общественных групп:

1.Сфера профессиональной деятельности.

2.Уровень профессионализма.

3.Материальное благосостояние.

4.Деловые связи.

5.Родственные связи.

6.Национальная принадлежность.

Данные факторы, влияя в разной степени на сознание людей, формируют различные идеологии, которые и объединяют людей в группы.

Каждая общественная группа, имеет свою позицию в иерархии Общества, а так же, свой потенциал ресурсов Власти. Для того, чтобы человек стал участником той или иной группы, он должен располагать необходимым объѐмом ресурсов. Чем выше, в общественной иерархии расположена группа, тем больше ресурсов необходимо человеку для того, чтобы войти и находиться в составе данной группы. Общественные группы доминируют друг над другом в соответствии своему положению в иерархии Общества. Для каждой общественной группы характерна своя Система взаимоотношений между собственными участниками, так и участниками других общественных групп. Системы взаимоотношений основываются на законах страны, ведомственных инструкциях, идеологиях групп. Идеологии групп, хоть и носят неофициальный характер, но реально определяют поведение участников групп, так как, основываются на обычных принципах выживания данной группы в обществе. Это заметно по такому явлению, как «корпоративная солидарность». Данное явление характеризуется тем, что человек, переходя из одной общественной группы в другую, начинает отстаивать интересы последней. Это продиктовано инстинктом самосохранения, который позволяет человеку сохранять своѐ присутствие в данной группе, а так же, продвигаться вверх в

составе данной группы.

8

Для понимания устройства Общества, достаточно определить наличие общественных групп и их расположение в общественной иерархии.

Можно рассмотреть условную модель, которая характерна для некоторых стран. В данную модель входят следующие общественные группы:

1.Государственные служащие высшего звена.

2.Олигархи.

3.Политики.

4.Предприниматели «большого» бизнеса.

5.Государственные служащие верхнего звена.

6.Предприниматели «среднего» бизнеса.

7.Государственные служащие среднего звена.

8.Предприниматели «малого» бизнеса

9.Государственные служащие «нижнего» звена.

11.Специалисты и работники государственных учреждений, коммерческих предприятий..

12.Деятели культуры и искусства.

12.Пенсионеры.

13.Студенты.

Общественные группы несут пять основных функций:

1.Управления государственным аппаратом.

2.Создания материальных ценностей.

3.Управления материальными ценностями.

4.Управления поведением граждан.

5.Создание духовных ценностей.

Каждая группа осуществляет свойственные только ей функции, в обеспечении деятельности общества и государства.

9

На пути обретения Власти, человек должен активно взаимодействовать с представителями всех групп, учитывая их идеологию, культуру поведения, интересы, и

т.д.

Систематически статистические органы изучают распределение занятых по отраслям экономики: по каждой отрасли экономики определяют число занятых и удельный вес в общей численности занятых.

4. Движение ТР

Численность трудовых ресурсов напрямую зависит от численности населения, его возрастной структуры, состояния здоровья населения, находящегося в трудоспособном возрасте, уровня и качества жизни пенсионеров и подростков. Другими словами,

решающее значение для численности и динамики трудовых ресурсов имеют

демографические, социальные и экономические факторы.

Движение ТР – это любые количественные, качественные, структурные и пространственные изменения трудоспособного населения.

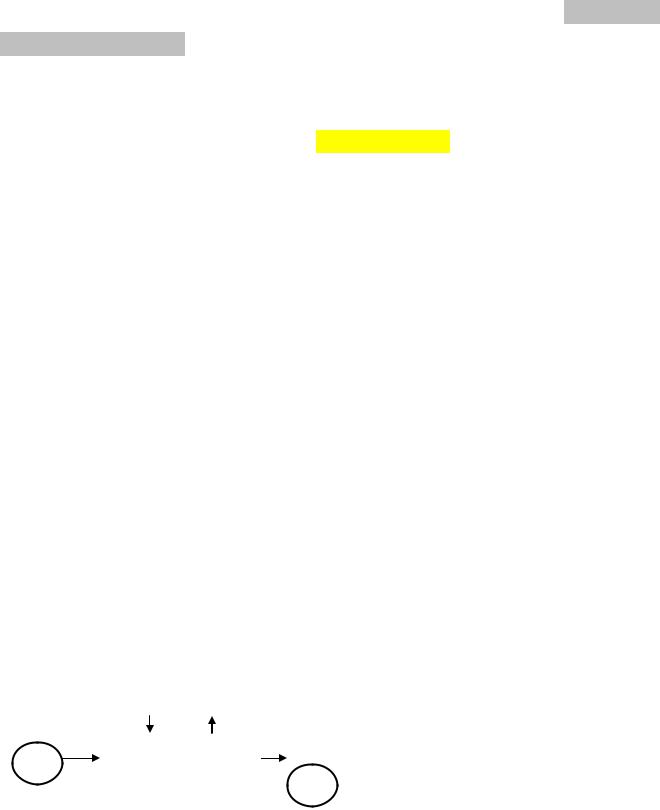

Трудовые ресурсы являются открытой системой, на входе в которую – молодѐжь,

вступающая в трудоспособный возраст (М), а на выходе – население, достигшее пенсионного возраста (П). Это своеобразный «бассейн» с двумя «трубами», через которые происходит пополнение и опустошение системы.

Ещѐ одной «трубой» является миграция населения, которая в зависимости от направленности миграционных потоков может увеличивать или уменьшать численность трудовых ресурсов (см рис.).

|

|

|

|

|

Если М П, то Iтр 1, |

|

|

Миграция |

|

|

|

|

|

населения |

|

|

|

|

|

|

|

|

если М = П, то Iтр = 1, |

М |

|

ТРУДОВЫЕ |

|

|

если М П, то Iтр 1 |

|

РЕСУРСЫ |

|

|

|

|

|

|

|

П |

|

|

|

|

|

|

при равенстве входящих и |

исходящих миграционных потоков, где IТР – индекс трудовых ресурсов

10

Воспроизводство населения и его трудоспособной части неразрывно связано с их движением, под которым понимаются любые количественные, качественные,

структурные и пространственные изменения.

Совокупная рабочая сила общества постоянно претерпевает подобные изменения.

Меняется общая численность трудовых ресурсов и экономически активного населения,

их социальная, профессиональная, квалификационная структура.

Происходят перемещения работников между сферами деятельности, регионами страны, отраслями производства, отдельными организациями (предприятиями, фирмами)

и рабочими местами.

Готовность и возможность населения к изменению социального статуса,

профессиональной принадлежности, места проживания характеризуют понятием

мобильность населения. Применительно к рабочей силе, т. е. экономически активной части населения используется термин трудовая мобильность.

Виды и формы движения рабочей силы многообразны. В общем движении трудовых ресурсов можно выделить два типа движения, условно называемых вертикальным и горизонтальным.

Вертикальный тип движения – изменение (развитие) качеств каждого отдельного индивидуума: изменение с течением времени его возраста, расширение и обновление общих и специальных знаний, трудовых навыков, накопление производственного опыта и т. д. Эти изменения, характерные для отдельных людей,

приводят к соответствующим сдвигам в составе трудовых ресурсов общества в целом.

Горизонтальный тип движения – перемещение трудовых ресурсов по территории страны, из одних сфер деятельности в другие.

Конкретные случаи движения трудовых ресурсов подразделяются по видам – естественное, социальное, территориальное, экономическое (связанное с трудовой деятельностью).