- •Донаучный этап

- •Появление психологии как самостоятельной науки

- •Общие задачи психологии

- •Задачи практической психологии

- •Характеристика методов психологического обследования и исследования

- •Надежность

- •Валидность

- •Основные направления отечественной психологии

- •Основные направления зарубежной психологии

- •1. Классическое обусловливание и.П. Павлова.

- •2. Оперантное обусловливание б. Скиннера.

- •3. Теории социального научения а. Бандуры и Дж. Роттера.

- •Эволюция психики в филогенезе

- •Деятельностный подход в психологии

- •Психологическая теория личности б.Г. Ананьева

- •Психика. Общее представление, структура и функции

- •Ощущения и восприятие: общая характеристика, функции, свойства и виды

- •Память как психический процесс

- •Внимание как психический процесс

- •Мышление как высшая психическая функция

- •Эмоции: общая характеристика, функции, виды

- •Психические состояния

- •Способности и одаренность

- •Воля как высший уровень психической регуляции

- •Понятие темперамента и его свойств

- •Понятие характера в психологии

- •Акцентуации личности

- •Потребности и мотивы. Направленность личности

- •Социальная психология личности

- •Социальная психология малых групп

- •Технология индивидуальной психологической помощи клиентам с проблемами зависимости

- •Этические принципы в практической работе психолога

- •Основные положения психологии развития

- •Консультирование как технология психологической помощи

- •Характеристика методов воспитания

- •Психокоррекция как технология психологической помощи

- •Средства физической культуры в регулировании работоспособности.

- •Психологическая безопасность личности

Понятие характера в психологии

Понятие характера.

Под характером понимается совокупность устойчивых, индивидуальных особенностей человека, выражающих отношение к миру и обусловливающих типичные для него способы поведения в определенных жизненных ситуациях и обстоятельствах.

Главная особенность характера как психического феномена состоит в том, что характер всегда проявляется в деятельности, в отношении человека к окружающей его действительности и людям. Однако характерными можно считать не все особенности человека, а только существенные и устойчивые.

Характер является прижизненным образованием и может трансформироваться в течение всей жизни. Формирование характера самым тесным образом связан с мыслями, чувствами и побуждениями человека. Поэтому по мере того как формируется определенный уклад жизни человека, формируется и его характер. Следовательно, образ жизни, общественные условия и конкретные жизненные обстоятельства играют важную роль в формировании характера.

Соотношение темперамента и характера.

Следует отметить, что в процессе построения разнообразных психологически. концепций характер нередко связывают с темпераментом, в некоторых случаях и смешивают эти понятия. В современной науке среди господствующих взглядов на взаимоотношения характера и темперамента можно выделить четыре основных подхода:

Очень часто имеет место отождествление характера и темперамента. Примером тому может служить концепция Э. Кречмера, который связал тип телосложения с темпераментом и с особенностями поведения.

В некоторых психологических концепциях можно обнаружить противопоставление характера и темперамента. Причем чаще всего в данных концепциях подчеркивается антагонизм характера и темперамента.

Изучая психологические концепции, мы можем встретиться с мнениями различных исследователей о том, что темперамент является элементом характера, его ядром, неизменной частью. Например, такой точки зрения придерживался С. Л. Рубинштейн.

Некоторые авторы рассматривают темперамент в качестве природной основы характера. К их числу относятся Л. С. Выготский и Б. Г. Ананьев.

Существование данных подходов обусловлено биосоциальной природой человека. С одной стороны, бесспорным является то, что характер формируется после рождения человека, в процессе его взаимодействия с социальной средой. Однако, с другой стороны, никто не будет отрицать того, что физиологические особенности организма все же накладывают отпечаток на личность.

В отечественной психологии сложилось мнение о том, что темперамент и характер очень близки, поскольку особенности темперамента в той или иной форме отражаются на характере человека. Это связано с тем, что основные свойства темперамента складываются значительно раньше, чем завершается формирование характера. Поэтому большинство известных исследователей придерживается мнения, что характер развивается на основе темперамента. Темперамент определяет в характере такие черты, как уравновешенность или неуравновешенность поведения, легкость или трудность вхождения в новую ситуацию, подвижность или инертность реакции и т. д. Вместе с тем необходимо отдавать себе отчет в том, что темперамент не предопределяет характер человека. У людей с одинаковыми свойствами темперамента может быть совершенно различный характер. Особенности темперамента могут лишь способствовать или противодействовать формированию тех или иных черт характера.

Социальная детерминация, факторы и условия формирования характера.

Образ жизни, общественные условия и конкретные жизненные обстоятельства играют важную роль в формировании характера.

Характер определяется и формируется в течение всей жизни человека. Образ жизни включает в себя образ мыслей, чувств, побуждений, действий в их единстве. Поэтому по мере того, как формируется определенный образ жизни человека, формируется Я, сам человек. Большую роль здесь играют общественные условия и конкретные жизненные обстоятельства, в которых проходит жизненный путь человека, на основе его природных свойств, в результате его деяний и поступков.

Социальная детерминация: формирование характера происходит в различных по уровню развития группах (семья, дружеская компания, класс, спортивная команда, трудовой коллектив и пр.). В зависимости от того, какая группа является для личности значимой и какие ценности поддерживает и культивирует в своей среде, соотвествующие черты характера будут развиваться у ее членов. Черты характера также будут зависеть от позиции индивида в группе, от того как он интегрируется в ней. В коллективе как группе высокого уровня развития создаются наиболее благоприятные возможности для становления лучших черт характера.

Факторы и условия формирования характера:

Семья: Первичная социализация происходит в семье, где ребёнок усваивает основные нормы поведения, ценности и установки, которые становятся фундаментом для формирования характера.

Образование: Школьное и последующее образование расширяют кругозор индивида, способствуют развитию критического мышления и формированию устойчивых черт характера, таких как ответственность, дисциплинированность и целеустремлённость.

Социальное окружение: Друзья, коллеги и другие значимые лица оказывают влияние на поведение и установки человека, способствуя развитию или изменению определённых черт характера.

Культурные и религиозные институты: Участие в культурных и религиозных практиках формирует моральные и этические ценности, отражающиеся в характере личности.

Социально-экономические условия: Уровень благосостояния, доступ к ресурсам и возможности для самореализации влияют на формирование таких качеств, как уверенность в себе, амбициозность или, наоборот, пассивность и зависимость.

Медиа и информационное пространство: Средства массовой информации и современные технологии формируют представления о мире, идеалы и модели поведения, которые могут быть восприняты индивидом и интегрированы в его характер.

Концепция отношений личности В.Н. Мясищева и проблема характера.

Теорию становления характера человека в зависимости от его отношений к действительности разработали В.Н. Мясищев и Б.Г. Ананьев. Сначала отношения осуществляются на конкретно-эмоциональном уровне. Они определяют переживания человека, особенности восприятия действительности, поведенческие реакции на внешние воздействия. Положительный или отрицательный опыт взаимоотношений с людьми формирует и соответствующую систему внутренних отношений личности. Повторяющиеся эмоциональные положительные и отрицательные реакции вызывают более длительные психические состояния, которые постепенно закрепляются и становятся устойчивыми качествами личности, чертами характера.

Проблема характера:

В рамках концепции Мясищева характер рассматривается как интегральное выражение системы отношений личности. Индивидуальные особенности отношений человека к миру, другим людям и самому себе определяют его характерологические черты. Таким образом, характер является отражением и результатом сложившейся системы отношений личности, её опыта и взаимодействия с окружающей средой.

Концепция В.Н. Мясищева подчёркивает, что понимание личности и её характера невозможно без анализа системы её отношений, которые формируются в процессе жизнедеятельности и определяют поведение и психическое состояние человека.

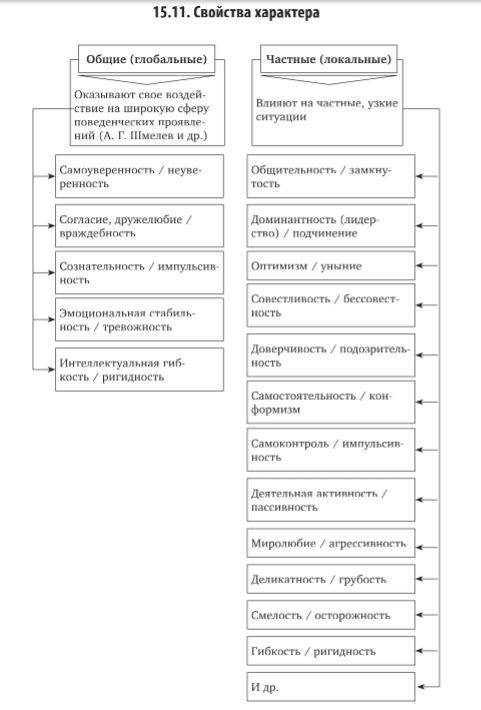

Свойства

и структура характера.

Свойства характера

Определенность характера связана с наличием среди его черт одной или нескольких, наиболее выраженных, доминирующих. Если такие черты есть, характер называют определенным, а при их особой выраженности – ярким.

Цельность характера проявляется во внутреннем единстве направленности личности, доминирующих черт характера и образа действий человека.

Противоречивость характера – свойство, противоположное цельности. Противоречивому характеру свойствен разлад убеждений, принципов и действий. Мысли и чувства таких людей, их мотивы и цели разнонаправлены. В зависимости от ситуации или от своего настроения они проявляют разные черты характера, иногда прямо противоположные, поэтому их действия и поступки часто непредсказуемы.

Сила, или твердость, характера определяется степенью развития у человека волевых черт: целеустремленности, решительности, настойчивости, смелости, выдержанности, которые преобладают над другими свойствами.

Самобытность характера выражается в оригинальности, самостоятельности, непохожести на других.

Устойчивость характера проявляется в том, что человек в течение длительного периода жизни сохраняет тенденцию действовать определенным образом в схожих ситуациях.

Структура характера:

Структура характера – это устойчивые группы черт, отражающих разнообразные типы отношений человека к действительности.

Нравственные черты – отношения к обществу и другим людям формируют нравственные черты характера. Гуманность, честность, принципиальность, справедливость характеризуют высокий уровень нравственного развития. Эгоизм, бесприн-ципность, злобный нрав, лживость, напротив, говорят о моральном несовершенстве характера.

Коммуникативные черты – в системе отношений к другим людям особую группу составляют коммуникативные черты: доброжелательность, отзывчивость, чуткость, открытость, искренность, вежливость.

Отношение человека к труду – трудолюбие, добросовестность, ответственность, дисциплинированность. Учение тоже можно рассматривать как особый вид труда – учебного. И труд, и учение связаны с преодолением препятствий и требуют развития волевых черт характера: целеустремленности, настойчивости, самостоятельности, терпеливости.

Отношение к себе формируется в структуре самосознания человека как его когнитивный, эмоциональный и оценочный компоненты.

Отношения к вещам – ребенок с рождения пользуется самыми разнообразными вещами, созданными трудом других людей. Чем старше он становится, тем больше у него возникает потребностей в различных вещах – игрушках, книгах, одежде, посуде и др. Один ребенок ломает игрушку, и его за это ругают, другому сразу же покупают новую. Кто-то не дает товарищу поиграть со своей машинкой, а кто-то раздает все принадлежащие ему игрушки. Постепенно у ребенка складываются такие черты характера, как аккуратность, бережливость, щедрость, или негативные черты: неаккуратность, расточительность, жадность.

Отношение к природе.

Отношение к объектам искусства.

Отношение к творчеству.

Отношение к религии.

В характере каждого человека есть и положительные, и отрицательные черты, хотя соотношение их может быть различным. Иногда достаточно сложно бывает определить ту или иную черту как положительную или отрицательную ввиду существования внутри каждого свойства множества граней и оттенков.

Черты характера в связи с психическими процессами:

Волевые – решительность, настойчивость, самообладание, самостоятельность, активность, организованность и др.;

Эмоциональные – порывистость, впечатлительность, горячность, инертность, безразличие, отзывчивость и др.;

Интеллектуальные черты – глубокомыслие, сообразительность, находчивость, любознательность и др.

Различные черты характера могут быть выражены у человека в разной степени. Отдельные черты бывают настолько резко и чрезмерно выражены, что начинают препятствовать его адаптации в обществе и личностному развитию.

Черты характера, резко выраженные, представляющие собой крайние варианты нормы, называются акцентуациями; черты, отходящие от нормы, – психопатиями.

Типологии характера.

! Все существующие концепции типов характера обладают одним весьма существенным недостатком – каждый человек индивидуален и не всегда может быть отнесен к определенному типу.

Типология характеров, как правило, строится на существовании определенных типических черт. Типическими называются черты и проявления характера, которые являются общими и показательными для некоторой группы людей. Соответственно под типом характера следует понимать выражение в индивидуальном характере черт, общих для некоторой группы людей.

Следует также отметить, что все типологии человеческих характеров, как правило, исходят из ряда общих идей.

Характер человека формируется в онтогенезе относительно рано и на протяжении остальной жизни проявляет себя как более или менее устойчивое личностное образование.

Сочетания личностных черт, которые входят в характер человека, не являются случайными.

Большая часть людей в соответствии со своими основными чертами характера может быть разделена на типовые группы.

Ненаучные типологии. Необходимо отметить, что попытки создания типологий характера не всегда основывались на научных методах: гороскопы, попытка связать характер человека с его именем, физиогномика, определение характера по позе и положению тела, хиромантия

Акцентуации по К. Леонгарду

Концепция «акцентуированных личностей» основывалась на предположении о наличии основных и дополнительных черт личности. Основных черт значительно меньше, но они являются стержнем личности, определяют ее развитие, адаптацию и психическое здоровье. При значительной выраженности основных черт они накладывают отпечаток на личность в целом, и при неблагоприятных обстоятельствах они могут разрушить всю структуру личности.

Гипертимный тип. Его характеризует чрезвычайная контактность, словоохотливость, выраженность жестов, мимики, пантомимики. У него возникают эпизодические конфликты с окружающими людьми из-за недостаточно серьезного отношения к своим служебным и семейным обязанностям. Из положительных черт, привлекательных для партнеров по общению, людей данного типа характеризуют энергичность, жажда деятельности, оптимизм, инициативность.

Дистимный тип. Его характеризует низкая контактность, немногословность, доминирующее пессимистическое настроение.

Циклоидный тип. Ему свойственны довольно частые периодические смены настроения, в результате чего так же часто меняется манера общения с окружающими людьми.

Возбудимый тип. Данному типу присуща низкая контактность в общении, замедленность вербальных и невербальных реакций. Нередко такие люди занудливы и угрюмы, склонны к хамству и брани, к конфликтам, в которых сами являются активной, провоцирующей стороной. В эмоционально спокойном состоянии люди данного типа часто добросовестные, аккуратные, любят животных и маленьких детей. Однако в состоянии эмоционального возбуждения они бывают раздражительными, вспыльчивыми, плохо контролируют свое поведение.

Застревающий тип. Его характеризует умеренная общительность, занудливость, склонность к нравоучениям, неразговорчивость. В конфликтах такой человек обычно выступает инициатором, активной стороной.

Педантичный тип. Человек с акцентуацией такого типа редко вступает в конфликты, выступая в них скорее пассивной, чем активной стороной. На службе он ведет себя как бюрократ, предъявляя окружающим много формальных требований.

Тревожный тип. Людям с акцентуацией данного типа свойственны: низкая контактность, робость, неуверенность в себе, минорное настроение. Они редко вступают в конфликты с окружающими, играя в них в основном пассивную роль, в конфликтных ситуациях ищут поддержки и опоры.

Эмотивный тип. Эти люди предпочитают общение в узком кругу избранных, с которыми устанавливаются хорошие контакты, которых они понимают «с полуслова». Редко сами вступают в конфликты, играя в них пассивную роль.

Демонстративный тип. Этот тип акцентуации характеризуется легкостью установления контактов, стремлением к лидерству, жаждой власти и похвалы. Такой человек демонстрирует высокую приспособляемость к людям и вместе с тем склонность к интригам (при внешней мягкости манеры общения). Люди с акцентуацией такого типа раздражают окружающих самоуверенностью и высокими притязаниями, систематически сами провоцируют конфликты, но при этом активно защищаются.

Экзальтированный тип. Ему свойственны высокая контактность, словоохотливость, влюбчивость. Такие люди часто спорят, но не доводят дело до открытых конфликтов. В конфликтных ситуациях они бывают как активной, так и пассивной стороной. Вместе с тем лица данной типологической группы привязаны и внимательны к друзьям и близким.

Экстравертированный тип. Такие люди отличаются высокой контактностью, у них масса друзей, знакомых, они словоохотливы до болтливости, открыты для любой информации, редко вступают в конфликты с окружающими и обычно играют в них пассивную роль.

Интровертированный тип. Его, в отличие от предыдущего, характеризует очень низкая контактность, замкнутость, оторванность от реальности, склонность к философствованию. Такие люди любят одиночество; вступают в конфликты с окружающими только при попытках бесцеремонного вмешательства в их личную жизнь.

Акцентуации по А.Е. Личко

Акцентуация характера, по Личко, – это чрезмерное усиление отдельных черт характера, при котором наблюдаются не выходящие за пределы нормы отклонения в поведении человека, граничащие с патологией.

Гипертимный тип. Подростки этого типа отличаются подвижностью, общительностью, склонностью к озорству. В происходящие вокруг события они всегда вносят много шума, любят неспокойные компании сверстников. При хороших общих способностях они обнаруживают неусидчивость, недостаточную дисциплинированность, учатся неровно. Настроение у них всегда хорошее, приподнятое.

Циклоидный тип. Характеризуется повышенной раздражительностью и склонностью к апатии. Подростки с акцентуацией характера данного типа предпочитают находиться дома одни, вместо того чтобы где-то бывать со сверстниками. Они тяжело переживают даже незначительные неприятности, на замечания реагируют крайне раздражительно.

Лабильный тип. Этот тип характеризуется крайней изменчивостью настроения, причем часто оно непредсказуемо.

Астеноневротический тип. Этот тип характеризуется повышенной мнительностью и капризностью, утомляемостью и раздражительностью. Особенно часто утомляемость проявляется при интеллектуальной деятельности.

Сензитивный тип. Ему свойственна повышенная чувствительность ко всему: к тому, что радует, и к тому, что огорчает или пугает. Они обычно застенчивы и робки при посторонних людях и потому часто воспринимаются окружающими как замкнутые.

Психастенический тип. Такие подростки характеризуются ускоренным и ранним интеллектуальным развитием, склонностью к размышлениям и рассуждениям, к самоанализу и оценкам поведения других людей.

Шизоидный тип. Наиболее существенная черта этого типа – замкнутость. Их внутренний мир нередко наполнен различными фантазиями, какими-либо особенными увлечениями.

Эпилептоидный тип. Эти подростки часто плачут, изводят окружающих, особенно в раннем детстве. Такие дети, как отмечает Личко, любят мучить животных, дразнить младших, издеваться над беспомощными. В детских компаниях они ведут себя как диктаторы.

Истероидный тип. Главная черта этого типа – эгоцентризм, жажда постоянного внимания к собственной особе.

Неустойчивый тип. Его иногда неверно характеризуют как тип слабовольного, плывущего по течению человека. Подростки данного типа обнаруживают повышенную склонность и тягу к развлечениям, причем без разбора, а также к безделью и праздности.

Конформный тип. Подростки данного типа демонстрируют конъюнктурное, а часто просто бездумное подчинение любым авторитетам, большинству в группе.

Типология характера Э. Фромма: социальная типология характеров:

«Мазохист-садист». Это тип человека, который склонен видеть причины своих жизненных успехов и неудач, а также причины наблюдаемых социальных событий не в складывающихся обстоятельствах, а в людях. Стремясь устранить эти причины, он направляет свою агрессию на человека, который представляется ему причиной неудачи. Если речь идет о нем самом, то его агрессивные действия направляются на себя; если в качестве причины выступают другие люди, то они становятся жертвами его агрессивности. Такой человек много занимается самообразованием, самосовершенствованием, «переделкой» людей «в лучшую сторону». Подобные личностные свойства были присущи многим известным в истории деспотам: Фромм включил в их число Гитлера, Сталина и ряд других известных исторических лиц.

«Разрушитель». Характеризуется выраженной агрессивностью и активным стремлением к устранению, уничтожению объекта, вызвавшего фрустрацию, крушение надежд у данного человека. «Разрушительность, – пишет Фромм, – это средство избавления от невыносимого чувства бессилия». К разрушительности как к средству разрешения своих жизненных проблем обычно обращаются люди, которые испытывают чувство тревоги и бессилия, ограничены в реализации своих интеллектуальных и эмоциональных возможностей. В периоды больших социальных потрясений, революций, переворотов они выступают в качестве основной силы, разрушающей старое, в том числе и культуру.

«Конформист-автомат». Такой индивид, столкнувшись с трудноразрешимыми социальными и личными жизненными проблемами, перестает «быть самим собой». Он беспрекословно подчиняется обстоятельствам, обществу любого типа, требованиям социальной группы, быстро усваивая тот тип мышления и способ поведения, который свойствен большинству людей в данной ситуации. У такого человека почти никогда нет ни собственного мнения, ни выраженной социальной позиции.

Типология характеров К.Г. Юнга:

Экстравертированный тип – характеризуется обращенностью личности на окружающий мир, объекты которого, подобно магниту, притягивают к себе интересы, жизненную энергию субъекта, что в известном смысле ведет к принижению личностной значимости явлений его субъективного мира;

Интровертированный тип – характерны фиксация интересов личности на явлениях собственного внутреннего мира, необщительность, замкнутость, склонность к самоанализу, затрудненная адаптация.

Методы исследования характера.

Наблюдение – систематическое изучение поведения человека в различных ситуациях, включая реакции на стрессовые, конфликтные или нестандартные условия.

Анкетирование и опросы – использование специально разработанных опросников для оценки черт характера, таких как тесты Айзенка, опросник К. Леонгарда – Г.Шмишека, Многофакторный опросник личности Р.Б. Кэттелла, Патохарактерологический диагностический опросник (ПДО) А.Е. Личко.

Беседа – качественное изучение характера через свободные или структурированные интервью, где изучаются личные установки, ценности и мотивация человека.

Анализ продуктов деятельности – оценка характера через изучение результатов труда, творчества или иных форм деятельности, отражающих устойчивые личностные черты.

Экспериментальные методы

Биографический метод – изучение жизненного пути личности, ключевых событий и этапов формирования характера через автобиографические данные или исторические источники.