- •Донаучный этап

- •Появление психологии как самостоятельной науки

- •Общие задачи психологии

- •Задачи практической психологии

- •Характеристика методов психологического обследования и исследования

- •Надежность

- •Валидность

- •Основные направления отечественной психологии

- •Основные направления зарубежной психологии

- •1. Классическое обусловливание и.П. Павлова.

- •2. Оперантное обусловливание б. Скиннера.

- •3. Теории социального научения а. Бандуры и Дж. Роттера.

- •Эволюция психики в филогенезе

- •Деятельностный подход в психологии

- •Психологическая теория личности б.Г. Ананьева

- •Психика. Общее представление, структура и функции

- •Ощущения и восприятие: общая характеристика, функции, свойства и виды

- •Память как психический процесс

- •Внимание как психический процесс

- •Мышление как высшая психическая функция

- •Эмоции: общая характеристика, функции, виды

- •Психические состояния

- •Способности и одаренность

- •Воля как высший уровень психической регуляции

- •Понятие темперамента и его свойств

- •Понятие характера в психологии

- •Акцентуации личности

- •Потребности и мотивы. Направленность личности

- •Социальная психология личности

- •Социальная психология малых групп

- •Технология индивидуальной психологической помощи клиентам с проблемами зависимости

- •Этические принципы в практической работе психолога

- •Основные положения психологии развития

- •Консультирование как технология психологической помощи

- •Характеристика методов воспитания

- •Психокоррекция как технология психологической помощи

- •Средства физической культуры в регулировании работоспособности.

- •Психологическая безопасность личности

Мышление как высшая психическая функция

Мышление как процесс.

Мышление – это высший уровень психической, познавательной деятельности человека, в процессе которой происходит обобщенное, опосредствованное знаками, речью и прошлым опытом отражение действительности в ее существенных связях и отношениях.

Суть данного процесса заключается в порождении нового знания на основе творческого отражения и преобразования человеком действительности.

Сложность исследования физиологических основ мышления объясняется тем, что на практике мышления как отдельного психического процесса не существует. Мышление присутствует во всех других познавательных психических процессах, в том числе в восприятии, внимании, воображении, памяти, речи. Все высшие формы этих процессов в определенной степени, в зависимости от уровня своего развития, связаны с мышлением.

Мыслительные операции.

анализ – процесс разделения предмета на составные части и изучение его отдельных частей, рассмотрение объекта с различных сторон;

синтез – процесс соединения различных элементов, сторон в единое целое с целью изучения их связей и получения новых знаний о предмете;

сравнение – выявление сходства и различий между предметами. Сравнение позволяет выявлять общие свойства предметов и определять существенные связи и отношения;

обобщение – объединение предметов по какому-либо признаку. Обобщение по существенным признакам лежит в основе формирования понятий;

абстрагирование – вычленение какого-либо признака в объекте и отвлечение от остальных, несущественных;

конкретизация – применение общего признака к конкретному объекту, обнаружение свойств общего в конкретных вещах.

Операции мышления являются взаимозависимыми, обладают свойствами обратимости и дополнительности. Каждая из парных мыслительных операций имеет смысл только во взаимосвязи с другой: анализ с синтезом, сравнение с обобщением, абстрагирование с конкретизацией.

Классификация и характеристики мышления.

Классификация

Характеристики

Мышление как особый психический процесс имеет ряд специфических характеристик и признаков (рис. 12.1).

Обобщенное отражение действительности, поскольку мышление есть отражение общего в предметах и явлениях реального мира и применение обобщений к единичным предметам и явлениям. В этом мы имели возможность убедиться на примере с бумагой.

Опосредованное познание объективной реальности. Суть опосредованного познания заключается в том, что мы в состоянии выносить суждения о свойствах или характеристиках предметов и явлений без непосредственного контакта с ними, а путем анализа косвенной информации.

Мышление

всегда связано с решением

той или иной задачи, возникшей

в процессе познания или в практической

деятельности. Процесс

мышления начинает наиболее ярко

проявляться лишь тогда, когда

возникает проблемная ситуация,

которую необходимо решить.

Мышление всегда начинается

с вопроса, ответ на который

является целью мышления. Причем

ответ на этот вопрос находится не сразу,

а с помощью определенных

умственных операций, в

процессе которых происходит видоизменение

и преобразование имеющейся информации.

Мышление

всегда связано с решением

той или иной задачи, возникшей

в процессе познания или в практической

деятельности. Процесс

мышления начинает наиболее ярко

проявляться лишь тогда, когда

возникает проблемная ситуация,

которую необходимо решить.

Мышление всегда начинается

с вопроса, ответ на который

является целью мышления. Причем

ответ на этот вопрос находится не сразу,

а с помощью определенных

умственных операций, в

процессе которых происходит видоизменение

и преобразование имеющейся информации.Исключительно важная особенность мышления – это неразрывная связь с речью. Тесная связь мышления и речи находит свое выражение прежде всего в том, что мысли всегда облекаются в речевую форму, даже в тех случаях, когда речь не имеет звуковой формы, например в случае с глухонемыми людьми. Мы всегда думаем словами, т.е. мы не можем мыслить, не произнося слова. Так, специальные приборы регистрации мышечных сокращений отмечают во время протекания у человека мыслительного процесса наличие незаметных для самого человека движений голосового аппарата. Следует отметить, что речь является орудием мышления.

Мышление предметное, образное, словесно-логическое; теоретическое и практическое; репродуктивное и творческое; дискурсивное и интуитивное.

Чаще всего мышление подразделяют на теоретическое и практическое. При этом в теоретическом мышлении выделяют понятийное и образное мышление, а в практическом наглядно-образное и наглядно-действенное.

По форме:

Наглядно-действенное мышление – это особый вид мышления, суть которого заключается в практической преобразовательной деятельности, осуществляемой с реальными предметами. Этот вид мышления широко представлен у людей, занятых производственным трудом, результатом которого является создание какого-либо материального продукта.

Наглядно-образное мышление – это вид мыслительного процесса, который осуществляется непосредственно при восприятии окружающей действительности и без этого осуществляться не может. Мысля наглядно-образно, мы привязаны к действительности, а необходимые образы представлены в кратковременной и оперативной памяти. Данная форма мышления является доминирующей у детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Абстрактно-логическое мышление – на данной стадии/форме происходит еще более глубокий отрыв мышления от реального объекта. Человек начинает оперировать понятиями и логическими конструкциями, функционирующими на базе языка. У него формируется словесно-логическое мышление – высший этап развития мыслительной деятельности. На данной стадии человек овладевает основными логическими операциями мышления, которые становятся его внутренними мыслительными операциями. На данной стадии человек начинает мыслить в соответствии с логическими правилами, используя понятия, суждения и умозаключения, что дает ему возможность систематизировать знания и управлять своей мыслительной деятельностью. Обычно это происходит в подростковом возрасте.

Формирование каждой новой генетической стадии мышления не сменяет прежние, а присоединяется к ним. В интеллектуальной жизни взрослого человека сохраняется взаимодействие всех трех видов мышления: наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического.

По степени новизны и оригинальности:

Результаты, получаемые в процессе мышления, характеризуются различной степенью новизны. В зависимости от этого выделяют репродуктивное и творческое мышление.

Творческое (= продуктивное) мышление – существует подход, при котором критерием творческого мышления считается создание человеком новых продуктов, обладающих общественной значимостью (объективная новизна), но более правомерно рассматривать новизну результата по отношению к самому мыслящему человеку (субъективная новизна). Но и этот критерий не отражает всех аспектов творческого мышления, так как не касается особенностей процесса мышления. Основная трудность, которая препятствует творческому мышлению, заключается в том, что люди слишком полагаются на имеющиеся у них знания и ориентируются на очевидные, лежащие на поверхности свойства вещей.

При репродуктивном мышлении человек использует заданные цели, шаблонные схемы и стереотипные способы решения.

По характеру решаемых задач:

Теоретическое мышление направлено на познание законов объективной реальности. Решение теоретических задач не предполагает быстрой реализации их результатов на практике. Ученый может в течение долгого времени разрабатывать определенную проблему, сравнивать различные точки зрения, ставить эксперименты, проверять гипотезы.

Подвиды теоретического мышления:

понятийное мышление – это такое мышление, в котором используются определенные понятия. При этом, решая те или иные умственные задачи, мы не обращаемся к поиску с помощью специальных методов какой-либо новой информации, а пользуемся готовыми знаниями, полученными другими людьми и выраженными в форме понятий, суждений умозаключений.

образное мышление – это вид мыслительного процесса, в котором используются образы. Эти образы извлекаются непосредственно из памяти или воссоздаются воображением. В ходе решения мыслительных задач соответствующие образы мысленно преобразуются так, что в результате манипулирования ими мы можем найти решение интересующей нас задачи.

Практическое мышление направлено на решение задач, непосредственно вплетенных в практическую деятельность руководителя производства, менеджера, врача, учителя, представителей многих других профессий.

По степени развернутости:

Дискурсивное (аналитическое) мышление – мышление, опосредованное логикой рассуждений, а не восприятия. Аналитическое мышление развернуто во времени, имеет четко выраженные этапы, представлено в сознании самого мыслящего человека.

Интуитивное мышление – мышление на основе непосредственных чувственных восприятий и непосредственного отражения воздействий предметов и явлений объективного мира. Интуитивное мышление характеризуется быстротой протекания, отсутствием четко выраженных этапов, является минимально осознанным.

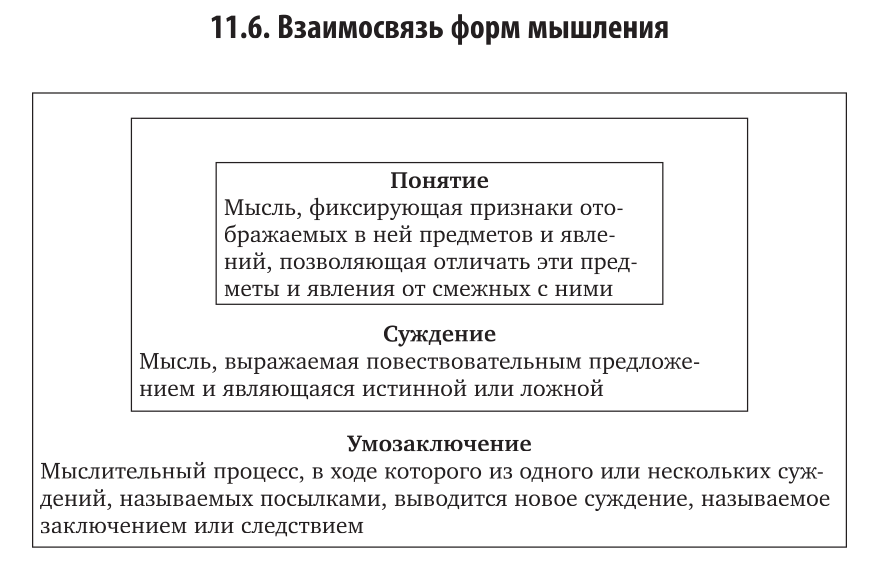

Формы

словесно-логического

мышления.

Понятие – это отражение общих и существенных свойств предметов или явлений. В основе понятий лежат наши знания об этих предметах или явлениях. Принято различать общие и единичные понятия.

Общими понятиями называют те, которые охватывают целый класс однородных предметов или явлений, носящих одно и то же название. Например, понятия «стул», «здание», «болезнь», «человек» и др.

Единичными называются понятия, обозначающие какой-либо один предмет. Например, «Енисей», «Венера», «Саратов» и др. Единичные понятия представляют собой совокупность знаний о каком-либо одном предмете, однако при этом отражают свойства, которые могут быть охвачены другим, более общим понятием.

Закономерный путь формирования понятий – это движение от частного к общему, т.е. через обобщение.

Суждение

Суждения – система логических мыслей, представленных в словесной форме, в которой отражаются связи между предметами и явлениями действительности или между их свойствами и признаками.

В современной психологии понятия «суждение» и «понимание» не являются полностью тождественными, но они самым тесным образом связаны друг с другом. Если понимание – это способность, то суждение – это результат данной способности. Суждение как форма мышления основано на понимании субъектом многообразия связей конкретного предмета или явления с другими предметами или явлениями.

Умозаключение является высшей формой мышления и представляет собой формирование новых суждений на основе преобразования уже имеющихся. Умозаключение как форма мышления опирается на понятия и суждения и чаще всего используется в процессах теоретического мышления.

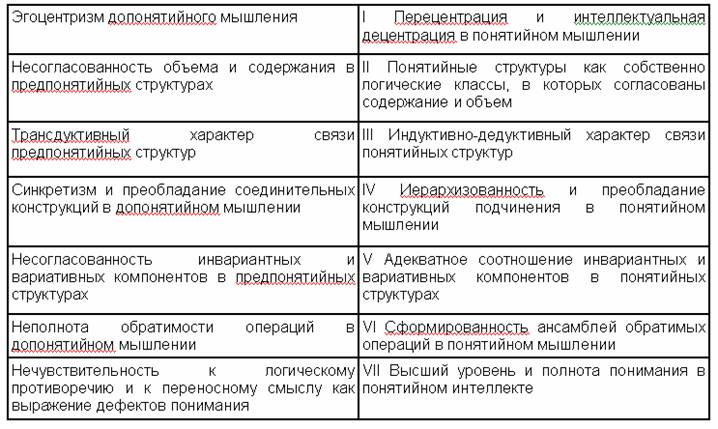

Допонятийный и понятийный уровни мышления.

Пограничная линия, разделяющая допонятийную и понятийную мысль, отличается от рубежа между мыслительным и домыслительным познанием тем, что она находится внутри сферы мыслительных процессов.

Допонятийное мышление – это начальная стадия, когда формируются свойства, позволяющие преодолеть ряд временных и пространственных ограничений. На этом этапе мышление у детей имеет другую, чем у взрослых, логику и организацию. Логика не является врожденной изначально, а развивается постепенно в процессе оперирования с предметами.

Понятийное

мышление – вид

мышления, где используются

понятия и логические конструкции.

Понятийное мышление нередко называют

также отвлеченным, или

абстрактным мышлением, хотя

это не совсем так: абстрактный

(отвлеченный) характер

может иметь не только понятное, но

и образное мышление.

Понятийное мышление в сравнении с

наглядно-действенным и

наглядно-образным мышлением

– более поздний этап развития мышления

как в истории человечества (в

филогенезе), так и в

процессе развития конкретного человека

(в его онтогенезе).

Понятийное мышление не

врожденно и не развивается само по себе,

оно развивается у детей в

школьном возрасте (сначала в

простейших формах) на основе

их практического и наглядно-чувственного

опыта.

Развитие мышления в онтогенезе.

Теория развития интеллекта в детстве Ж. Пиаже:

Стадия сенсомоторного интеллекта (от 1 года до 2 лет) – характеризуется развитием способности воспринимать и познавать предметы реального мира, составляющие окружение ребенка. Причем под познанием предметов предполагается осмысление их свойств и признаков.

К концу первой стадии ребенок становится субъектом, т.е. выделяет себя из окружающего мира, осознает свое «Я». У него отмечаются первые признаки волевого управления своим поведением, и помимо познания предметов окружающего мира ребенок начинает познавать самого себя.

Стадия операционального мышления (2-7 лет) – характеризуется развитием речи, поэтому активизируется процесс интериоризации внешних действий с предметами, формируются наглядные представления. В это время у ребенка наблюдается проявление эгоцентризма мышления, что выражается в трудности принятия позиции другого человека. В это же время наблюдается ошибочная классификация предметов из-за использования случайных или второстепенных признаков.

Стадия конкретных операций с предметами (с 7 до 11-12 лет) – в этот период, по мнению Пиаже, умственные операции становятся обратимыми.

Дети, достигшие этого уровня, уже могут давать логические объяснения выполняемым действиям, способны переходить с одной точки зрения на другую, становятся более объективными в своих суждениях. Суть данной способности заключается в возможности ранжировать предметы по какому-либо измеряемому признаку, например по весу, величине, громкости, яркости и др. Кроме того, в данный период у ребенка проявляется способность объединять предметы в классы и выделять подклассы.

Стадия формальных операций (от 11-12 лет до 14-15 лет) – на данной стадии развития у ребенка формируются способности выполнять операции в уме с использованием логических рассуждений и абстрактных понятий. При этом отдельные умственные операции превращаются в единую структуру целого. При этом следует отметить, что развитие сформированных на данной стадии операций продолжается на протяжении всей жизни.