СКСС (исправленный @vcvvtw) (2)

.pdf

определяться щелчками при телефонном разговоре либо при приеме факсимильных сообщений это будет отражаться наличием черных полосок на факсовой бумаге, либо фрагментация кадров на экране ТВ, либо не совпадение звука и картинки изображения.

МСЭ задал меру качества передач по проскальзыванию для различных цифровых сетей. Было определено, что допустимо (т.е. норма) проскальзывание в 1 бит на один канал в течение:

70 дней для международной цифровой сети,

7 дней для национальной цифровой сети,

12 часов для местной цифровой сети.

Способы синхронизации:

1.Взаимная синхронизация - при этом методе синхронизации на каждой ЦСК (при этом на сети могут использоваться как цифровые и аналоговые станции) имеется переменное устройство задержки, которое является практически буферной памятью и позволяет скомпенсировать задержку сигнала при прохождении его по соединительной линии. На практике взаимная синхронизация осуществляется путем использования многовходовых генераторов. Таким генератором оборудуется каждая ЦСК и на него заводятся частоты от всех других ЦСК, которые соединены с данной. Соответственно такой генератор каждой ЦСК будет работать на основании среднего значения частоты, поступающей от других ЦСК. Данный метод не требует высокой стабильности генератора, однако является малопригодным при большом количестве ЦСК при передаче данных, объединенных в одну сеть. Этот вид синхронизации получил применение на национальных именно в телефонных сетях.

2.Принудительная – данный способ является наиболее простым и широко используемым. Обычно сеть при таком способе синхронизации является иерархическим (Рис. 3.10) т.е. все ЦСК на сети подразделяется на ведущие и ведомые. Синхрогенератор высшей ступени иерархии (ведущих ЦСК) обеспечивает сигналами эталонной частоты определенное число узлов второй ступени (ведомые ЦСК), причем каждый из этих узлов может обеспечивать в свою очередь эталонной частотой другие ЦСК. Благодаря использованию высокостабильного генератора на ведущей ЦСК и недорогих менее стабильных на ведомых,

атакже используемых для передачи эталонных частот разговорных трактов, принудительная синхронизация является более экономичной. Недостатком данного способа является возможность потери ведущего генератора. При этом ведомый узел либо выбирает другой источник в качестве ведущего, либо использует собственный генератор в режиме независимой работы, пока не будет установлена связь с ведущим генератором. Стабильность частоты в сети ТК, использующей данный вид синхронизации, приблизительно равна стабильности частоты ведущего узла и является достаточно высокой.

Рисунок 3.10 Иерархия синхронизации

В этом режиме синхронизации ведомые станции подстраиваются с точностью до фазы под групповой поток, в котором передается соответствующая информация о синхронизации. Данная синхронизация может быть иерархической. В этом случае предусматривается наличие на сети главного узла синхронизации (ПЭГ – первичный эталонный генератор) (Рис.3.11). Главный узел (ПЭГ) должен иметь высокостабильный генератор с установкой

номинала ошибки величиной 2х10-13 относительных единиц. Он главного узла принудительно синхронизируются ведущие задающие генераторы (ВЗГ) с установкой

номинала ошибки величиной 2х10-9 относительных единиц, на которые ориентируются местные задающие генераторы (МЗГ).

Рисунок 3.11 Принудительная синхронизация

3. Независимая синхронизация (плезеохронная) – на каждой ЦСК предполагается наличие высокостабильного цезиевого генератора, и каждая ЦСК работает на основе своей частоты, но очень точной. Однако такие генераторы являются достаточно дорогостоящими и сложными в исполнении, поэтому данный режим синхронизации используется, как правило, в период пусконаладочных работ на станции или в качестве мобильного ПЭГ.

Указанные три способа синхронизации предполагают синхронизацию по частоте. Синфазная работа обеспечивается за счет подачи в групповом потоке специальной кодовой комбинации, которая называется синхромаркер, т.е. по нему обеспечивается синхронизация по фазе.

Контрольные вопросы по Разделу 3:

1.Основные функции концентратора.

2.Назовите основные функции стыков А и В.

3.Что называется проскальзыванием?

4.Какова классификация стыков?

5.Основные модули концентратора (из чего состоят).

6.Определение и типы стыков.

7.Что представляет собой УКМ?

8.Перечислить основные способы синхронизации и дать характеристику наиболее распространенному на сетях связи?

9.Что может использоваться в качестве СУ при организация стыка с аналоговых СП с физическими СЛ?

10.Определение и функции синхронизации.

11.Типы концентраторов.

12.Способы внедрения концентраторов на сети.

13.Для чего используется буферная память в схеме синхронизации ЦСК?

14.Определение и характеристика концентраторов.

Раздел 4. Сигнализация на сети цифровых систем коммутации

Тема 4.1. Состав сигналов, передаваемых при установлении соединений. Способы передачи сигналов сигнализации.

Объекты сети, модули и системы внутри ЦСК обмениваются между собой различной информацией, которая не является сообщением пользователя (т.е. пользовательским трафиком), и предшествует, либо сопровождают или следует за установлением соединения или передачей сообщения пользователя. Это сигналы сигнализации (СС).

Сигнализация – обмен служебной информацией (не пользовательской), относящейся к установлению, освобождению и другим действиям по управлению соединениями, а также по управлению сетью ТК, при автоматическом или электронном способе установления соединения или передачи сообщения. Т.е. это язык общения между системами сетей ТК. Рассмотрим прохождение пользовательских сигналов (на примере речевого) и сигналов сигнализации в ЦСК, представленное на Рис.4.1.

Рисунок 4.1 Прохождение пользовательских сигналов и сигналов сигнализации в ЦСК

Сигнализация позволяет взаимодействовать связанному в сеть оборудованию с целью установления, поддержания, тарификации и разъединения соединения. Сигналы сигнализации - это переносчики информации, относящиеся к определенному каналу, либо к определенному входящему соединению или процедуре управления сетью.

Система сигнализации это заданный набор сигналов сигнализации, а также технического и программного обеспечения необходимого для генерирования, передачи и приема этих сигналов.

В состав передаваемых сигналов СС входят:

1.Линейные сигналы – они отмечают этапы установления соединения (занятие, ответ, абонента, разъединение).

2.Акустические сигналы (тактильные)– информируют абонентов об этапах установления соединения и передачи информации (ответ станции, посылка вызова, КПВ, занято).

3.Управляющие сигналы – те сигналы, которые передают адресную информацию, управляют действиями и функциями блоков и элементов.

Способ передачи сигналов сигнализации зависит, как от используемого оборудования, коммутационного ооборудования системы передачи так и от оборудования пользователя. Поэтому появление каждого нового коммутационного оборудования предполагает разработку нового типа сигнализации, а следовательно и ПО для организации работы сети связи.

Для передачи СС используют два основных метода:

1.Сигнализация передается по выделенному каналу. При таком методе,

ССнеобходимые для коммутации какого-то определенного канала, передаются либо в этом же канале, либо по специально выделенному каналу, который жестко закреплен за данным информационным пользовательским каналом. В таких системах для сигнализации предусмотрен выделенный ресурс трафика для каждого пользовательского тракта. Это может быть 16-ый или 0-й канальный интервал для системы ИКМ-30 (для ЦСП), либо выделенный частотный диапазон вне разговорного спектра КТЧ для аналоговых систем передач. Если СП является цифровой, то используется следующие методы:

1.Сигнализация на пользовательских (например, речевых) символах, т.е. тактовые интервалы, предназначенные для передачи речевых сигналов, периодически используются для передачи сигналов сигнализации.

2. Сигнализация в КИ, т.е. сигнальная информация передается в КИ вместе с пользовательской информацией постоянно, следовательно увеличивается длина передаваемых кодовых слов.

3. Вынесенная сигнализация – когда для сигнализации выделяется отдельный КИ с разделением его на подканалы для постоянной передачи сигналов сигнализации отдельных каналов (примером может служить 0-й или 16-ый КИ в системе ИКМ-30).

2. Сигнализация передается по общему каналу. Является методом сигнализации, в котором один канал путем адресации сообщений или пакетов передает сигнальную информацию, относящуюся к множеству других каналов или другую информацию, которая используется для управления сетью ТК. Система ОКС (Общей канальной сигнализации) полностью удаляет сигнализацию из пользовательского тракта, используя отдельное общее звено сигнализации, по которому передаются все сигналы для нескольких трактов.

На цифровых сетях общего пользования, напримр, общепринятой ОКС является рекомендованная МСЭ система сигнализации ОКС №7. Она работает по отдельному, общему для всех цифровому каналу СС со скоростью 64 Кбит/с, управляя установлением соединений, передавая сигнальную информацию для технического обслуживания и эксплуатации, а также может использоваться для передачи других видов информации ЦСК и специализированными центрами сетей ТК.

Основные преимущества ОКС N7:

Скорость – время установления соединения не превышает одной секунды.

Высокая производительность – один канал сигнализации способен одновременно обслуживать до тысячи полезных каналов с пользовательским трафиком.

Экономичность – используется минимальное количество оборудования на ЦСК.

Гибкость – возможность передачи и обслуживание СС любых данных (телефонии, сети подвижной связи, сети Интернет, сети ПД и т.д.).

Чтобы понять архитектуру сигналов СС, на примере ОКС N7, надо понять, что в эти сигналы укладывается? Информация о чем содержится в этих сигналах? Какие правила диктуют ее параметры? Поэтому сначала надо познакомиться с семиуровневой моделью взаимодействия открытых систем.

Тема 4.2. Семиуровневая эталонная модель взаимодействия открытых систем (ВОС). Архитектура ОКС №7. Функциональные уровни ОКС №7.

В широком смысле открытой системой может быть названа любая система (телекоммуникационная, инфокоммуникационная, информационно-вычислительная, операционная система, компьютер, программный пакет, другие аппаратные и программные продукты), которая построена в соответствии с открытыми спецификациями, параметрами (доступные всем).

Спецификация - формализованное описание аппаратных, программных или сетевых компонентов, способов их функционирования, взаимодействия с другими компонентами, условий эксплуатации, ограничений и особых характеристик. Понятно, что не всякая спецификация является стандартом. В свою очередь, под открытыми спецификациями понимаются опубликованные, общедоступные спецификации, соответствующие стандартам и принятые в результате достижения согласия после всестороннего обсуждения всеми заинтересованными сторонами. Использование при разработке систем открытых спецификаций позволяет третьим сторонам разрабатывать для этих систем различные аппаратные, программные или коммуникационные средства расширения и модификации, а также создавать комплексы из продуктов разных производителей.

Для реальных систем полная открытость является недостижимым идеалом. Как правило, даже в системах, называемых открытыми, этому определению соответствуют лишь некоторые части. Чем больше открытых спецификаций использовано при разработке системы, тем более открытой она является.

Если рассматривать ИКС как открытую систему, то она предназначена для выполнения двух задач:

обработки данных - прикладные процессы, предназначеные для обработки и хранения данных, в первую очередь для нужд пользователей,

передачи данных - область взаимодействия, которая обеспечивает передачу данных между прикладными процессами по физической среде, расположенными в различных системах.

Взаимодействие этих частей по обработке, хранению и передаче данных в современных сетях организуется в соответствии с эталонной моделью взаимодействия открытых систем

(Open System Interconnection reference model - OSI), разработанной Международной организацией по стандартизации (ISO – International Organisation for Standartisation) в 1980г.

Вней описываются:

1.стандартные правила функционирования устройств сети и программных средств при обмене данными между узлами (ЦСК) в открытой системе, использующей стандартные протоколы взаимодействия;

2.процедуры передачи данных между узлами (ЦСК), которые “открыты” друг другу в информационном плане благодаря совместному использованию соответствующих стандартов. Предполагается, что реализация стандартов в каждой системе создает унифицированную структуру, которая уменьшает трудности в соединении разнородных схем.

Для обеспечения совместной работы средств связи, которые разработаны разными производителями используют представленную эталонную модель взаимодействия открытых

систем (ВОС), которая представлена 7-ю уровнями взаимодействия посредством СС

(Рис.4.2).

Рисунок 4.2. Структура OSI-модели

Физический – определяет физические характеристики среды передачи, формирует сигналы по способу кодирования, скорости передачи, модуляции, синхронизации, управляет каналом (подключает и отключает).

Канальный (уровень звена данных) – обеспечивает надежную передачу информации по физическому каналу из пункта А в пункт Б, обнаруживает и исправляет ошибки, которые могут возникать на 1-м физическом уровне, обеспечивает надежный транзит через физический канал, обеспечивает физическую адресацию (подготавливает каналы) для следующего уровня, обеспечивает топологию сети, уведомляет о наличии неисправности в канале сети.

Сетевой – формирует сетевые услуги, обеспечивающие перенос информации через сеть, т.е. производит выбор маршрута в сети среди всех возможных каналов, выбор коммутационного соединения, отвечает за передачу.

Транспортный – отвечает за доставку информации по логическим адресам в соответствии со способом передачи информации (КК или КП) через всю сеть, выбирая экономичный способ взаимодействия.

Сеансовый – отвечает за организацию сеанса обмена данными (отмечает начало и конец взаимодействия), управляет ведением диалога в контрольных точках всего выбранного канала.

Представлений – выполняет преобразование форматов сообщений в некоторый необходимый и безопасный формат для передачи в сети, чтобы информация была читаема на следующем уровне и понятна пользователю в общем формате.

Прикладной - самый близкий к пользователю уровень, обеспечивает управление сообщениями, идентифицирует пользователя, синхронизирует работу приложений, следит о достаточности всех ресурсов для связи.

В такой модели более низкий уровень всегда предоставляет услуги более высокому и взаимодействие между разными уровнями осуществляется в рамках одной системы, где действуют единые протоколы сигнализации.

Архитектура ОКС N7 и ее функциональные уровни представлены на Рис.4.3.

Рисунок 4.3 Архитектура ОКС N7

Система ОКС N7 разработана с учетом согласования еѐ с эталонной моделью OSI. Эта система также построена по многоуровневому принципу и в ней можно выделить две основных части:

1.Подсистема (или уровень) пользователей и приложений (ППП), решает первую задачу

OSI.

2.Подсистема (или уровень) передачи данных (ППД), тождественна аббревиатуре МТР, решает вторую задачу OSI.

1-ый МТР уровень – подсистема которая определяет физические, оптические или электрические и функциональные характеристики канала передачи данных, скорость передачи информации в ИКМ (например, 64 Кбит/с) и соответствует первому уровню OSI (физическому).

2-ой МТР обеспечивает точную передачу сообщений, обнаружение и исправление ошибок и соответствует второму уровню OSI (канальному).

3-ий МТР (SCCP) – соответствует третьему уровню модели OSI (сетевому) и отвечает за маршрутизацию сообщений. Распределение сообщений по выбранным маршрутам основывается на этикетке (см. далее) сообщений маршрутизации, которая содержит код идентификации канала для разделения всей сигнальной нагрузки между разными звеньями маршрутизации, также она содержит код исходящего пункта и подпункта назначения.

Подсистема МТР (ППД) была создана для работы в режиме реального времени, необходимого для сигналов сигнализации, т.е. вместе с передачей сигнальной информации передавалась и пользовательская информация. Подсистема SCCP была создана в связи с тем, что в некоторых случаях желательно чтобы сигнальные сообщения могли передаваться от одного пункта сигнализации к другому без проключения информационного канала, т.е. вне полезного тракта. Примером могут служить услуги обновления информации о подвижном абоненте, обращение к базам данных и прочее по передаче данных.

Подсистема ППП содержит:

ISUP – подсистема пользователей сети ISDN, обеспечивающая выполнение функций по обслуживанию вызовов в системе ISDN, а также для реализации дополнительных услуг предоставляемых данной сетью.

TUP – подсистема пользователей обычной только телефонной сети.

OMAP – подсистема эксплуатации и технического обслуживания. Она позволяет персоналу проводить мониторинг, анализ и управление данными с помощью СС.

Ошибка! Источник ссылки не найден.

Тема 4.3. Звено сигнализации. Типы сигнальных единиц. Функции и коды полей сигнальных единиц. Способы обнаружения и исправления ошибок в сигнальных единицах.

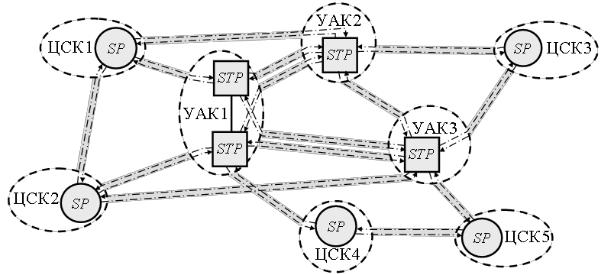

Сеть связи, обслуживающая ОКС состоит из узлов коммутации и пунктов обработки СС, соединенных звеньями передачи. Говоря о сигнализации, такие пункты в узлах коммутации будут называться пунктами сигнализации (SP). Каждый такой пункт имеет свой код (адрес) и будет связан с другими пунктами сигнализации посредством пучка звеньев сигнализации. Сигнальные звенья являются двунаправленными и передача сигналов сигнализации осуществляет по ним со скоростью 64 Кбит/с (Рис.4.4).

Рисунок 4.4 Сеть ОКС

Любая информация, передающаяся через звено сигнализации, передается с помощью пакетов данных, называемых сигнальными единицами (СЕ или SU). Сигнальная единица состоит из поля сигнальной информации переменной длины (SIF), в котором передается сигнальная информация выработанная подсистемой пользователя (пользовательским оборудованием), а также из нескольких полей фиксированной длины, в которых передается информация, служащая для управления передачи сообщений (сигнальная информация между узлами и звеньями сети).

Поэтому и различают три типа сигнальных единиц:

1.Значащая (MSU) – сигнальная единица, используемая для передачи сигнальной информации, формируемой подсистемой пользователя (например, абонент снял трубку или составил запрос в поисковой строке).

2.Заполняющая (FISU) – служит для фазирования (синфазности) звена сигнальной информации при отсутствии сигнального трафика, в ней нет сигнальной информации о пользовательском трафике (поле SIF) .

3.Состояние звена (LSSU) – используется для контроля состояния звена сигнализации и формируется на третьем уровне МТР (например, обновление маршрута, составление адреса).

Значащие сигнальные единицы в случае обнаружения ошибки при передаче повторяются, а заполняющие сигнальные единицы и о состояние звена не повторяются.

Рассмотрим основные поля сигнальных единиц, представленные на Рис.4.5.

Рисунок 4.5 Структура сигнальных единиц.

Первый и последний байты – это флаг, отмечает начало следующей сигнальной единицы и конец предыдущей. Последовательность битов “01111110”, которая всегда одинакова, содержится во флагах. Для исключения имитации флага и для защиты информации, содержащейся в другой части СЕ, передающая часть оборудования сигнального звена на втором (канальном) уровне вставляет логический “0” после каждой последовательности из 5-ти единиц. Приемная часть оборудования сигнального звена на втором уровне производит изъятие этих нулей. Такая операция называется бит-стаффингом.

Второй байт ОПН – обратный порядковый номер. Занимает семь разрядов и обозначает номер последней сигнальной единицы, которая была передана без ошибки и на которую с приемной стороны была получена квитанция с положительным подтверждением. ОБН – обратный битиндикатор – занимает один бит (см. дальше).

Третий байт ППН – прямой порядковый номер – занимает 7 бит. Обозначает номер данной передаваемой сигнальной единицы. ПБИ – прямой бит-индикатор (см. дальше).

ОПН и ППН, ОБИ и ПБИ используются при основном методе защиты от ошибок, для обеспечения правильной последовательности сигнальных единиц и для осуществления функции подтверждения или опровержения правильной передачи СЕ (см. дальше).

Четвертый байт состоит из ИД – идентификатор длины – занимает шесть бит и два остается в резерве. Служит для указания числа байтов следующих за байтом индикатора длины и предшествующих проверочным битам. Основным назначением ИД является определение типа сигнальной единицы. Если ИД равен нулю (т.е. все биты равны логическому “0”), то это значит, что передается заполняющая сигнальная единица. Если ИД равен единице или двойке, то это говорит о том, что передается сигнальная единица, определяющая состояние звена. И если индикатор длины больше двух, то это говорит о том, что передается значащая сигнальная единица и она определяет длину поля SIF.

Пятый байт состоит из СU – служебного индикатора, который определяет вид сигнальной информации, либо подсистему к которой относится данная СЕ. Состоит из четырех бит и может иметь следующие комбинации:

0000 – передается сигнальная информация управления сетью сигнализации.

0001 – тестирование звена сигнализации.

0011 – передающаяся СЕ относится к SCCP. Остальные кодовые комбинации являются резервными.

0100 – СЕ относится к подсистеме TUP (подсистема пользователя телефонной, разговорной сети).

0101 – СЕ относится к подсистеме ISUP (подсистема пользователя ISDN).

Остальные кодовые комбинации находятся в резерве и занимаются по мере внедрения новых технологии в части абонентского доступа.

ВСU – определяет вид сети для передачи сигнальных сообщений. В них два бита из четырех находятся в резерве:

00ХХ – говорит о том, что СЕ передается в международной сети.

01ХХ – резерв для международной сети (зоновая сеть).

10ХХ – говорит о том, что СЕ передается в национальной сети.

11ХХ – говорит о том, что СЕ передается в местной сети.

Шестой байт SIF – поле сигнальной информации предназначено для передачи полезной сигнальной информации (сопровождающей пользовательский трафик) по звену сигнализации. Его структура зависит от подсистемы пользователя, к которой относится данное сигнальное сообщение.

Рассмотрим формат поля SIF в данной подсистеме. Т.к. каждая СЕ должна содержать адресную часть, то следующие 40 бит отдаются под этикетку (Рис. 4.6), сообщения о маршрутизации на сетевом уровне.

Рисунок 4.6 Этикетка поля SIF

КПН – код пункта назначения (14 бит);

КИП – код исходящего пункта (14 бит);

КИК – код идентификатора каналов (12 бит). Определяет тот информационный канал, который обслуживается данным сигнальным сообщением в общеканальной сигнализации. Четыре младших бита поля КИК занимаются под поле SLC – селектор кода, обеспечивает разделение всей сигнальной нагрузки между разными звеньями одного пучка звеньев сигнализации или между разными маршрутизаторами (дейтограммная передача пакетов). Поле КИК вводится в те СЕ, которые ориентированы в подсистемах пользователей на установление точки коммутации в формировании маршрута.