СКСС (исправленный @vcvvtw) (2)

.pdf

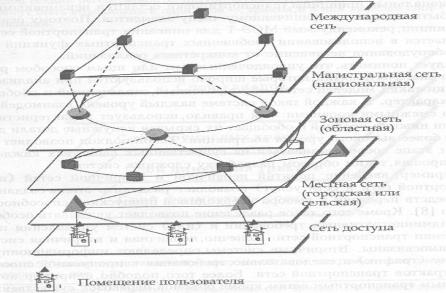

Рисунок 1.11 Структура сети ТК

Прежде, чем рассматривать способы подключения абонентов к местной сети необходимо изучить типы абонентских терминальных устройств (ТУ), которые подключаются к сети доступа.

ТУ абонента могут подключаться непосредственно к местной сети ТК при помощи медной пары проводов или оптического провода. Имеются два типа ТУ – аналоговые абоненты или абоненты ISDN (абоненты цифровой сети с интеграцией услуг). На Рис. 1.13 частично показано физическое подключение абонента к местной сети ТК.

Сеть ISDN - это коммутируемая сеть, работающая по принципу коммутации каналов, но коммутирует при этом цифровые6 а не аналоговые каналы, т.е. передает цифровой сигнал. Существенны две характеристики сети ISDN:

Сеть ISDN обеспечивает абоненту полностью цифровой доступ к транспортной сети,

При установлении соединения между ТУ абонентов в сети ISDN запрашивается некоторая служба - служба передачи (BS) сети, которая

позволят устанавливать через сеть соединение с некоторыми характеристиками.

Сеть ISDN, как интегрированная цифровая сеть может использоваться для решения различных задач:

Для передачи разговорного тракта,

Для передачи данных,

Для решения задач видеотелефонии или организации видеоконференции.

Вабонентском доступе ISDN выделяют два типа цифровых каналов В-каналы и D- каналы. В-каналы используются в основном для передачи абонентской (пользовательской) информации. D-каналы – для решения задач сигнализации. Каналы обоих типов являются дуплексными и симметричными по скорости (скорость передачи в обоих направлениях одинакова). Скорость передачи по В-каналу равна 64 кбит/с, скорость по D-каналу может быть различной в зависимости от типа абонентского доступа, до 16 кбит/с. Если в аналоговом абонентском доступе сигналы абонентской сигнализации передаются в аналоговой форме, то на доступе ISDN организована чисто цифровая сигнализация при помощи цифровых сообщений, поступающих по D – каналу.

Существуют два варианта доступа к сети ISDN - BRA и PRA.

BRA – доступ с базовой скоростью – базовый доступ, основан на обычной двухпроводной телефонной линии и предоставляет абоненту два канала типа В (для пользовательского трафика) и один канал типа D (для передачи сигнализации), таким образом BRA определяется формулой 2В+D. Пропускная способность такого доступа 144 кбит/с (2х64+16 =144) Все каналы используют одну физическую среду. Интерфейс (правило взаимодействия) базового доступа BRI- интерфейс доступа с базовой скоростью. (Рис.1.12)

Рисунок 1.12 Структура базового доступа ISDN

На ЦСК абонентская линия (АЛ), используемая для организации BRA, подключается к специальному абонентскому комплекту ISDN - LT. Со стороны абонента такая АЛ подключается к сетевому окончанию NT. Интерфейс между LT и NT носит название U-интерфейса. К сетевому окончанию NT подключается S-шина, к которой в свою очередь подключается до 8-ми терминалов ISDN (цифровые ТА, факсы, компьютеры, видеотелефоны и т.д.). Этот интерфейс называется S- интерфейсом. Но поскольку указанные интерфейсы цифровые, то при подключении обычных аналоговых терминалов используются цифровые адаптеры ТА. Все терминалы совместно используют D-канал для задач сигнализации, а для установления соединения и передачи пользовательского трафика занимаются В–каналы. При этом для некоторых услуг (например, передача данных и видеотелефония) занимаются одновременно два В-канала.

PRA – доступ с первичной скоростью – первичный доступ, физически основан на использовании стандартного тракта (2 Мбит/c) и предоставляет абоненту до 30 каналов типа В и один канал D. Структура PRA определяется формулой 30В+D. Пропускная способность в этом доступе D-канала 64 кбит/с. К каждому В-каналу может подключиться до 4 терминалов ISDN. Интерфейс доступа с первичной скоростью носит название PRI. (Рис.1.13)

Рисунок 1.13 Структура первичного доступа ISDN

Действующая сеть ISDN ориентирована на коммутацию каналов со скоростью 64 кбит/с. Для реализации современных услуг иногда требуется предоставление абоненту более высокоскоростных каналов передачи данных. Поэтому создана более скоростная и широкополосная сеть, например сеть NGN и платформа IMS (указанные сети будут рассмотрены далее).

Иногда в качестве абонентов местной сети используются учрежденческие ЦСК. Это небольшие станции, обслуживающие организацию или офис и расположенные на удалении от ближайщей оконечной ЦСК. Они обеспечивают коммутацию подключенных к ним абонентов. При этом может использоваться особый план нумерации, неизвестный местной сети общего пользования (ТфСОП). Но абонент учрежденческой ЦСК может иметь выход не сеть общего пользования. В некоторых случаях для организаций, имеющих несколько офисов, расположенных в разных частях местности, требуется создание частной сети (PN) таких ЦСК, имеющей особый внутренний план нумерации своих абонентов в этой сети. При этом такая сеть может состоять из нескольких учрежденческих ЦСК, соединенных между собой арендованными у национального оператора соединительными линиями (СЛ), в качестве которых обычно используют ИКМ – тракты. Необходимость применения арендованных СЛ для построения частных сетей решение довольно дорогостоящее и часто малоэффектиивное. Некоторые современные ЦСК поддерживают возможность создания так называемых виртуальных частных сетей (VPN). В этом случае каждая из частных учрежденческих ЦСК соединяется с ближайшей ЦСК не через АЛ, а через СЛ национального оператора в сети общего пользования. При этом СЛ и каналы общие с каналами сети общего пользования, но для абонентов такой VPN остается возможность соединяться друг с другом, используя внутренний план нумерации, по прежнему неизвестный в сети общего пользования. От реальной частной сети такую виртуальную отличают тем, что не требуется применения арендованных СЛ, которые были бы зарезервированы за данной частной сетью.

Многие современные ЦСК помимо выполнения базовых функций коммутации абонентов, способны предоставлять абоненту так называемые ДВО – дополнительные виды обслуживания. Спектр ДВО, предоставляемых современными станциям, весьма широк. При некоторых ДВО местная ЦСК предпринимает определенные действия при не ответе или занятости абонента, в некоторых случаях возможно перенаправление вызова на другой номер по определенным условиям (время суток, занятость вызываемого абонента и т.д.). Возможно соединение более, чем одного абонента (конференцсвязь).

В сетях ISDN предусмотрены некоторые специфические ДВО, реализация которых связана именно с возможностью сетей ISDN и наличие цифровых абонентских ТУ (извещение о стоимости вызова и т.д.). Существуют ДВО, которые для реализации требуют возможности нескольких ЦСК или сетью в целом. Сеть, способная реализовывать такие ДВО, называется интеллектуальной сетью. Примеры ДВО, реализуемые интеллектуальной сетью:

1.Фрифон – некоторым службам (например, служба заказа авиабилетов) присваиваются определенные номера. При наборе такого номера в зависимости от положения вызывающего абонента такая сеть маршрутизирует вызов в ближайший к абоненту пункт такой службы.

2.Персональный номер – абоненту присваивается такой номер, но он уже не связан с конкретной АЛ. Меняя свое местоположение, абонентское ТУ извещает сеть о своем новом местоположении, в результате его сеть будет направлять вызов именно в то место, где в данный момент находиться абонент.

3.Вызов по кредитной карте – тарификация услуги такого абонента производиться по конкретной кредитной карте абонента.

Контрольные вопросы по Разделу 1:

1.Выделите и поясните основные этапы развития телеграфной связи?

2.Выделите и поясните основные этапы развития телефонной связи?

3.Выделите и поясните основные этапы развития телевизионной связи?

4.Выделите и поясните основные этапы развития мобильной связи?

5.Выделите и поясните основные этапы развития спутниковой связи?

6.Выделите и поясните особенности оптического кабеля?

7.Что такое телекоммуникационная система?

8.Что такое телекоммуникационная сеть?

9.Как называются устройства, обеспечивающие преобразование сообщений в электрические сигналы?

10.Какие виды сетей входят в состав ЕСЭ? По каким признакам классифицируются сети ЕСЭ?

11.В соответствии с чем организуется взаимодействие телекоммуникационных сетях?

12.Варианты построения сетей телекоммуникаций?

13.В чем сущность метода коммутации каналов?Какие фазы характерны для метода коммутации каналов?

14.В чем сущность метода коммутации пакетов? Какие фазы характерны для метода коммутации пакетов?

15.В чем сущность дейтаграммного способа доставки сообщений? Что такое виртуальное соединение?

16.Что такое коммутируемая сеть общего пользования ТК? Из чего она состоит?

17.Что такое местная сеть ТК? Что такое национальная сеть ТК?

18.Что такое сеть ISDN? Каковы ее характеристики?

19.Какие варианты доступа абонентских ТУ к сети ISDN существуют?

20.Что такое ДВО? Примеры ДВО?

Раздел 2. Принципы цифровой коммутации Тема 2.1. Ступени коммутации. Временная ступень коммутации (Т- ступень). Режимы работы.

Ошибка! Неверная ссылка закладки.

Ошибка! Источник ссылки не найден.

Рассмотрим вначале и вспомним еще раз уже известные основные термины и определения (Система и сети ТК, канал передачи, линя связи, коммутация каналов, коммутация пакетов).

Системы ТК делятся на две группы:

1.Односторонняя (симплекс) – распространение сигнала в одну сторону, например в эфире (ЗВ или ТВ).

2.Двусторонняя (полудуплекс и дуплекс) – распространение сигнала в обе стороны, попеременно или одновременно.

Взависимости от формы представления периодической информации различают цифровую и аналоговую коммутацию. Аналоговую коммутацию здесь не рассматриваем. Цифровой коммутацией называют процесс, при котором соединение между входами и выходами системы устанавливается с помощью операций над цифровым сигналом. Способы коммутации были рассмотрены ранее, в разделе 1.

Стратегия развития широкополосного доступа в Республике Беларусь – это строительство мультисервисных сетей NGN четвертого поколения и гибкого коммутатора, составляющих альтернативу системам управления ЦСК. Сети NGN позволяют по одной абонентской линии предоставлять современные цифровые услуги, включая интерактивное телевидение, скоростной интернет, качественную телефонную связь и ряд дополнительных услуг. Для построения сети NGN используется платформа IMS для оказания мультимедийных услуг по проводным и беспроводным сетям. Концепция от IMS это предоставление услуг в сетях, основанных на IP-протоколе, о чем будет рассмотрено далее.

Сигнал электросвязи – физический процесс, отображающий передаваемое сообщение и использующий совокупность электрических, оптических и электромагнитных волн, которая распределяется по каналу передачи от передающего устройства и предназначается для воздействия на приемное устройство. Аналоговый сигнал – сигнал, параметры которого передаются функцией непрерывного времени, с непрерывным множеством конечных значений. Для преобразования аналогового сигнала в цифровой используется ИКМ – импульсно-кодовая модуляция аналогового сигнала (Рис. 2.1).

Рисунок 2.1 Реализация импульсно – кодовой модуляции.

В ТК в качестве основного кода выбрана двоичная последовательность, которая реализуется с наименьшими аппаратными затратами. ИКМ сводится к трем стандартным процедурам:

1.Дискретизация по времени.

2.Квантование по уровню.

3.Кодирование.

1.Дискретизация – преобразование, в результате которого получают выборочные значения какого-либо параметра аналогового сигнала. В цифровых системах передачи (ЦСП) наибольшее распространение получили ЦСП с равномерной дискретизацией. Техническая дискретизация производится стробированием (разбиванием) сигнала

ключевым элементом, замыкающимся через интервал времени |

t на время t << t, |

|

т.е. преобразование аналогового сигнала |

в импульсы. |

Величина интервала |

дискретизации выполняется в соответствии с теоремой Котельникова. Для КТЧ (0.3- 3.4 КГц) частота дискретизации равна 6.8 КГц, но согласно рекомендациям МККТТ частота дискретизации выбрана 8 КГц. Поскольку данная частота упрощает

реализацию фильтров ЦСП, следовательно, |

t =1/8*10^-3=125 мкс – это шаг |

квантования. |

|

2.При квантовании полученные отсчеты округляются до значений ближайшего уровня. Количество уровней выбирают таким образом, чтобы уменьшить шумы (ошибку) квантования, возникающие при округлении сигнала, а с другой стороны, чтобы упростить реализацию квантователя. Наиболее просто квантователь реализуется при равномерном квантовании, уровни которого следуют друг за другом с шагом  t. Разность между действительным и выбранным значением сигнала является шумом (ошибкой) квантования (е(t)=0.5

t. Разность между действительным и выбранным значением сигнала является шумом (ошибкой) квантования (е(t)=0.5  <p). При квантовании происходит отождествление выбранных отсчетов с кодовыми словами на вертикальной оси (например, 0100), и каждое двоичное слово соответствует номеру уровней квантования (от 0 до 15). Количество уровней квантования (количество канальных

<p). При квантовании происходит отождествление выбранных отсчетов с кодовыми словами на вертикальной оси (например, 0100), и каждое двоичное слово соответствует номеру уровней квантования (от 0 до 15). Количество уровней квантования (количество канальных

интервалов КИ) определяется разрядность кодового слова. Увеличение уровней квантования приводит к уменьшению шума квантования, но с другой стороны к уменьшению скорости передачи цифрового потока. Согласно рекомендациям МККТТ было принято максимум 256 уровней квантования. При отождествлении уровня квантования с двоичными кодовыми словами используется 2 кода (натуральный и симметричный). Натуральный (неотрицательный) – двоичные слова представляются неотрицательными двоичными числами (Рис. 2.2 б.). Симметричный (полярность логических “0”и “1” меняется) – в нем один символ кодового слова отражает полярности квантованного отсчета, а остальные определяют величину этого сигнала

(Рис. 2.2 в.).

Рисунок 2.2 Кодирование кодовых слов.

3.Кодирование сигналов. Поскольку линия связи передает импульсы, при прохождении по ней сигнала происходит затягивание переднего и заднего фронтов импульса. В связи с этим происходит появление постоянных составляющих в сигнале, которые расцениваются приемником как единичные импульсы (лог. “1”), приводящие к искажению информации. Для исключения постоянной составляющей перед подачей в линию сигнал кодируется.

Рассмотрим два способа кодирования:

1.Кодирование кодом AMI. При кодировании этим кодом происходит

чередование полярностей единичных импульсов. При единице полярности меняются, а при нулях изменений не происходит. Этот код используется для обнаружения ошибок. О наличии ошибки свидетельствуют два единичных импульса одинаковой полярности, следующие друг за другом.

2.Кодирование кодом HDB3. Квазитроичный код имеющий три состоянии(+В, -В, 0). Данный код используется для увеличения помехоустойчивости сигнала передаваемого по линиям связи. При количестве нулей в сигнале более четырех происходит их кодирование, комбинациями 000V или B00V, где V – импульс, повторяющий полярность предыдущего единичного импульса, В – импульс, имеющий противоположную полярность по отношению к предыдущему единичному. Комбинация 000V используется, когда количество предшествующих единичных импульсов нечетно, и комбинация B00V используется, когда количество предшествующих единичных импульсов четно в предыдущей серии.

Полученные после ИКМ кодовые слова необходимо передать от пользователя к пользователю, при этом соединить (коммутировать) их линии между собой. Для этот существует два принципа коммутации – временная и пространственная. Принцип

временной коммутации заключается в том, что информацию (кодовое слово) из одного канального интервала (КИ) входящей в систему коммутации линии необходимо передать в другой КИ исходящей из системы коммутации линии. Блок или модуль, осуществляющий функцию коммутации цифрового сигнала, называется ступенью временной коммутации (Т- ступенью). На рис.2.3. представлен модуль временной коммутации при использовании системы ИКМ–30, т.е. в линии коммутируется 32 канальных интервала (30 пользовательских и два для передачи служебных сигналов). При этом необходимо не забывать, что в отрасли телекоммуникаций счет идет с нуля.

Рисунок 2.3 Модуль временной коммутации

Т-ступени могут быть реализованы с помощью линий задержки или с использованием цифровых ЗУ. Схемы с использованием линий задержки характеризуется простотой исполнения, но имеют недостаток – последовательную передачу кодовых слов. Для организации параллельной передачи количество схем увеличивается в число раз, соответствующее числу разрядов в кодовом слове. Поэтому в настоящее время Т-ступени строят в основном на ЗУ из-за простоты и низкой стоимости реализации. На рис. 2.4 представлена общая схема реализации Т-ступени.

Рисунок 2.4 Общая схема реализации Т – ступени.

Т -ступень содержит два ЗУ: речевое (РЗУ) и управляющее (УЗУ). РЗУ – предназначено для записи/считывания кодовых слов, коммутируемых КИ. УЗУ – содержит адреса записи/считывания для ячеек РЗУ. Эти адреса записываются в УЗУ из управляющего устройства системы коммутации. Т-ступени могут работать в двух эквивалентных режимах:

1.последовательная запись/произвольное считывание кодовых слов;

2.произвольная запись/последовательное считывание кодовых.

На Рис.2.5 представлен режим последовательной записи/произвольного считывания кодовых слов на примере коммутации 4-го входящего КИ и 2-го исходящего КИ.

Рисунок 2.5 Реализация режима последовательной записи/произвольного считывания кодовых слов

Рассмотрим два цикла работы Т-ступени. Каждый цикл работы – это считывание кодовых слов последовательно о времени из всех 32 КИ. В таком режиме работы в первом цикле происходит последовательная запись кодового слова Е в РЗУ по сигналам, поступающим от счетчика, т.е. каждой ячейке памяти РЗУ, куда записывается кодовое слово, соответствует по порядку определенный КИ. В следующем цикле запись в РЗУ останавливается и осуществляется произвольное считывание информации из ячеек РЗУ в исходящую ИКМлинию. Организуется счетчик адресов. Адреса ячеек РЗУ, из которых должна быть считана информация, записываются в УЗУ под управлением УУ ЦСК. Для рассматриваемого примера при счетчике Сч = 2, будет записан адрес 4, т.е. по адресу 4 будет послан управляющий сигнал в РЗУ и, следовательно, информация (кодовое слово Е) из 4-го КИ будет считана во 2 КИ исходящей ИКМ-линии.

На Рис.2.6 представлен режим произвольной записи/последовательного считывания кодовых слов на примере коммутации 3-го входящего КИ и 1-го исходящего КИ.

Рисунок 2.6 Реализация режима произвольной записи/последовательного считывания кодовых слов

В этом режиме за время 1-го цикла происходит произвольная (выборочная) запись в РЗУ кодовых слов по адресам, предварительно вырабатываемым УЗУ или УУ ЦСК, т.е. информация, поступающая на вход, записывается в ячейки РЗУ произвольно, в свободные ячейки в соответствии с адресом, хранящимся в УЗУ, а считывание производится последовательно – ячейка за ячейкой по сигналам счетчика (во 2-м цикле). В данном

примере информация (кодовое слово D), принятая в течение 3 КИ, записывается в 1 ЯП РЗУ, откуда автоматически считывается по счетчику в 1 КИ исходящей ИКМ-линии.

Тема 2.2. Временная ступень коммутации (Т-ступень). Режим раздельной записи/чтения.

Общая схема Т-ступени характеризуется тем, что РЗУ последовательно работает то на запись, то на считывание в разных циклах, т.е. попеременно. В Т-ступенях цифровых систем коммутации наибольшее применение получила схема, работающая в режиме разделения записи и считывания (Рис. 2.7), что позволяет организовывать данные процессы одновременно во всех циклах.

Рисунок 2.7 Режим разделения записи и считывания

Данная схема содержит два РЗУ. В одно из них информация будет записываться, а из другого в это время считываться. Затем, в следующих циклах РЗУ будут меняться режимами работы. Переключение происходит с помощью ключей, которые по очереди подключают, то входящую ИКМ-линию, то исходящую ИКМ-линию. Схема содержит контроллер, который разрешает запись, то одному, то другому РЗУ, а также счетчик и УЗУ к обоим РЗУ. В первом цикле информация АВСD будет записываться в РЗУ1 под управлением счетчика и контроллера. А в это время из РЗУ2 считывается информация DEFL под управлением адресов из УЗУ. В следующем цикле информация из РЗУ1 будет считываться, а в РЗУ2 – записываться. Т.о. при использовании такой схемы емкость Т-ступени и скорость работы увеличивается в 2 раза. Быстродействие ограничивается только временем записи в ЗУ. Для еще большего увеличения емкости используется режим медленной записи/быстрого чтения, при этом используется 3 РЗУ.

Т-ступень имеет параметры:

NxM, К,

где N – число КИ во входящей ИКМ-линии, М – число КИ в исходящей ИКМ-линии, К – число бит в кодовом слове.

Емкость Т-ступени обычно равна 128х128, 512х512, 1024х1024.

Недостатком Т-ступени является способность коммутации канала только одной цифровой линии и задержки информации во времени.

Тема 2.3. Пространственная ступень коммутации (S-ступень).

Принцип пространственной коммутации – заключается в перемещении информации из КИ одной (входящей) ИКМ-линии в КИ другой (исходящей), но с обязательным сохранением порядка следования КИ в структуре обоих циклов. Т.е. осуществляется коммутация одноименных КИ разных ИКМ-линий, идущих от разных направлений в пространстве. Блок, осуществляющий пространственную коммутацию каналов, называется S-ступенью (Рис.2.8). Но в нем не происходит задержка кодовых слов во времени, как это происходит в Т-ступени.

Рисунок 2.8 Модуль пространственной коммутации

Структурно S-ступень описывается с помощью 3-х параметров:

NxM, K,

где N и М – количество входящих и исходящих ИКМ-линий, К – число КИ в каждой ИКМ-линии.

Принцип работы S-ступени, реализованной с использованием коммутационной матрицы, представлена на Рис. 2.9. Она состоит из вертикальных и горизонтальных линий, в точках пересечения которых находятся логические элементы, в данном случае это логические элементы “И”. Работа пространственной коммутационной матрицы представлена на примере коммутации входящей 1-й ИКМ-лини с 3-й исходящей ИКМ линией в период действия 5-го КИ.

Рисунок 2.9 Пространственная коммутационная матрица