- •Электромагнитное поле Земли (строение, образование, свойства, значение)

- •Вопрос 1. Гидросфера

- •Вопрос 2. Поверхностные воды

- •Вопрос 3 Свойства океанической воды

- •Вопрос 4. Мировой океан

- •Вопрос 5. Движение вод в Океане

- •Вопрос 7. Речная долина.

- •Вопрос 8. Озёра

- •Вопрос 9. Подземные воды

- •Вопрос 10. Природные ресурсы Океана и его охрана

- •Вопрос 11. Ледники

- •Вопрос 12. Болота

- •1.Литосферные плиты

- •2. Тектонические движения литосферных плит

- •Вопрос 1. Функции почвы. Глобальное значение педосферы

- •Вопрос 2. Тепловые свойства почвы. (Тепловой режим. Тепловой баланс. Промерзание. Альбедо).

- •Многолетнее

- •Вопрос 3. Воздушные свойства почвы (Формы почвенного воздуха. Состав почвенного воздуха. Воздухоемкость. Воздухопроницаемость. Экологическая значимость почвенного воздуха)

- •Классификация почв по гранулометрическому составу

- •В изуальное определение гранулометрического состава

- •Вопрос 5. Минералогический состав почв. (Минералогический состав почвообразующих пород. Общий химический состав почв и его динамика по профилю почвы)

- •Вопрос 7. Почвенный раствор. (Методы выделения почвенных растворов. Химический состав почвенных растворов и динамика концентрации почвенного раствора. Роль почвенных растворов)

- •Вопрос 8. Кислотность и щелочность почв. ( Кислотно-основная характеристика почвы. Кислотность почв. Щелочность почв. Буферность почвы. Окислительно-восстановительные процессы в почвах)

- •Вопрос 10. Виды почвенных профилей (простой и сложный, дифференцированный и недифференцированный, автоморфный и гидроморфный)

- •11. Климат, рельеф, роль материнской породы как факторов почвообразования. Их влияние на формирование основных почвенных признаков и на формирование типов почв.

- •12. Роль животных в процессе почвообразования.

- •13. Участие различных типов растительности в почвообразовании (в т.Ч. Водоросли).

- •14. Роль грибов и м/о в процессе почвообразования.

- •Воздействие животных на разложение и минерализацию органического вещества

- •Механическое воздействие животных на почвы

- •Роющая деятельность животных

- •Вытаптывание почв

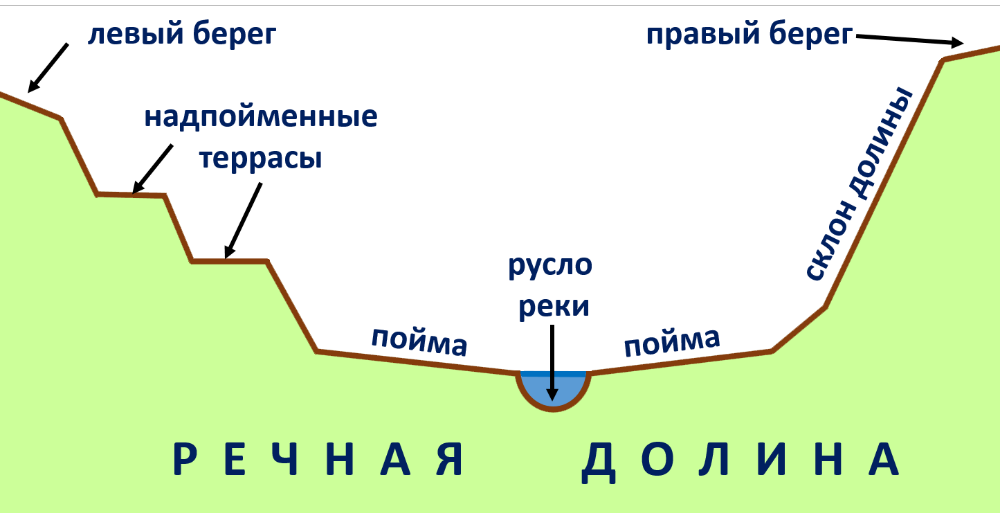

Вопрос 7. Речная долина.

Речная долина – вытянутое углубление в земной поверхности, образованное длительной эрозионно-аккумулятивной деятельностью реки и обычно включающее русло, пойму и надпойменные террасы.

В ряде случаев происхождение речных долин

может быть связано с тектоникой или

работой ледников. По форме поперечного

профиля речные долины подразделяют на

щели (теснины), ущелья, каньоны, V-образные,

корытообразные, трапецеидальные,

ящикообразные и др. Щель – глубокая,

очень узкая долина с отвесными склонами.

Ширина щели близка к ширине русла

протекающего по ней потока. Щели

характерны для горных районов. Каньон

– более широкая долина по сравнению со

щелью. Склоны очень крутые, дно обычно

узкое и плоское. Каньоны типичны в

основном для горной местности. Ущелье

– это глубокая горная речная долина,

имеющая выпуклые склоны. Дно обычно

узкое. V-образная речная долина обычно

имеет более пологие склоны и более

широкое дно, чем у ущелья. Корытообразная

речная долина имеет вогнутые склоны,

выполаживающиеся ко дну долины.

Трапецеидальные и ящикообразные долины

похожи по своей форме, но у первых склоны

более пологи, чем у вторых. У равнинных

рек наибольшее распространение имеют

V-образные, корытообразные, трапецеидальные

и ящикообразные долины.

ряде случаев происхождение речных долин

может быть связано с тектоникой или

работой ледников. По форме поперечного

профиля речные долины подразделяют на

щели (теснины), ущелья, каньоны, V-образные,

корытообразные, трапецеидальные,

ящикообразные и др. Щель – глубокая,

очень узкая долина с отвесными склонами.

Ширина щели близка к ширине русла

протекающего по ней потока. Щели

характерны для горных районов. Каньон

– более широкая долина по сравнению со

щелью. Склоны очень крутые, дно обычно

узкое и плоское. Каньоны типичны в

основном для горной местности. Ущелье

– это глубокая горная речная долина,

имеющая выпуклые склоны. Дно обычно

узкое. V-образная речная долина обычно

имеет более пологие склоны и более

широкое дно, чем у ущелья. Корытообразная

речная долина имеет вогнутые склоны,

выполаживающиеся ко дну долины.

Трапецеидальные и ящикообразные долины

похожи по своей форме, но у первых склоны

более пологи, чем у вторых. У равнинных

рек наибольшее распространение имеют

V-образные, корытообразные, трапецеидальные

и ящикообразные долины.

В поперечном профиле долины обычно выделяют склоны долины (вместе с уступом долины и надпойменными террасами) и дно долины. В пределах дна (ложа) долины находятся русло(наиболее низкая часть долины, занятая водным потоком в межень) и пойма (заливаемая водами половодья или значительных паводков часть речной долины).

Пойма — это приподнятая над меженным уровнем воды в реке часть дна долины, покрытая растительностью и затопляемая только в половодье. Образование ее является признаком оформленной долины и связано с процессом меандрирования. Механизм формирования поймы описан многими авторами: в каждой излучине стрежневое течение подмывает вогнутый берег и одновременно интенсивно углубляет русло. Турбулентность движения воды способствует перемещению и дифференциации разрушенного материала. Наиболее мелкие глинистые частицы во взвешенном состоянии уносятся вниз по течению реки; более крупный песчаный материал относится донными струями и откладывается у противоположного выпуклого берега. На дне плеса у вогнутой части излучины остается только наиболее грубый валунно-галечниковый материал, образующий цоколь аллювиальных отложений. Наиболее ярко все процессы происходят в половодье, а в меженный период песчаный материал выпуклой части излучины обнажается из-под воды, формируя участок прирусловой отмели будущей поймы. Из года в год русло реки смещается в сторону вогнутого берега, и прирусловая отмель расширяется, а прерывистость этого процесса приводит к оформлению дугообразных гряд (грив) и межгривных понижений (рис. 29). Аллювий прирусловой отмели обычно грубого состава и зависит от скорости течения воды в русле. Механический состав и сортировка его меняются при колебании уровня воды, что вызывает косую слоистость. Описанный процесс постепенно смещается вниз по течению вместе с излучинами, и линия поймы, таким образом, спрямляется. С течением времени высокие участки прирусловой отмели заливаются водой только в половодье. На ней появляется растительность; на открытых участках возникают небольшие дюны. Чем ближе к тыловому шву (подошве) поймы, тем мельче состав пойменного аллювия, который разнообразится прослоями илистого аллювия старичного типа Мощность аллювия обычно не превышает разницы высот максимального уровня половодья и самого глубокого участка реки — нормальный аллювий. Однако в условиях тектонического погружения или подъема уровня океана мощность аллювия может увеличиваться во много раз. По этому признаку различают поймы аккумулятивные (с нормальной мощностью аллювия) и цокольные, связанные с проявлением глубинной эрозии с маломощным аллювием, залегающим на породах иного происхождения.

Таким образом, пойма образуется в результате смещения излучин и начинается с прирусловой отмели у выпуклого берега. В оформленной долине в результате длительной эволюции возникает двусторонняя пойма, придающая долине ящикообразный облик.

Пойма относится к числу динамичных форм рельефа. Русловые процессы вызывают перемещение аллювия и появление характерных микроформ. Вдоль русла формируется прирусловая отмель, или прирусловой вал. Он возникает в результате аккумуляции крупных частиц на участке резкого сокращения скорости потока на границе русла и поймы. Прирусловой вал отделяет от русла остальную пониженную часть поймы, зарастает представителями песколюбов и ксерофитов.

Основная часть поймы — центральная пойма, где в период половодья отлагаются лишь мелкие глинистые частицы. Воды половодья в этом месте движутся медленно, задерживаются дольше, а иногда и вовсе не возвращаются в русло, что способствует заболачиванию. Рельеф центральной поймы чаще всего гривистый. Гривы — остатки древних прирусловых валов перемежаются с понижениями, занятыми болотами и вытянутыми старичными озерами. Третья часть поймы — присклоновая (притеррасная) занимает понижение тылового шва или подошвы склона. Обычно она сильно заболочена за счет выходов грунтовых вод и обводнена руслами небольших впадающих рек, которые, достигнув поймы, движутся в понижении тылового шва вдоль русла основной реки.

Усложняют строение поймы также конусы выноса временных потоков, "останцы", возникающие после прорыва шейки врезанных меандр и отчленения участка коренного склона, а также дюны на поверхности прирусловых валов.

Поймы равнинных рек, особенно крупных, достигают значительной ширины — до нескольких километров. В таких случаях образуется особый тип ландшафта — пойменная низменность, используемая в хозяйственной деятельности: в естественном состоянии здесь распространены сенокосные угодья, урожайность их зависит от высоты, сроков половодья и микрорельефа.

По характеру рельефа принято различать сегментные, параллельно-гривистые, обвалованные типы пойм. Первые характерны для меандрирующих рек; параллельно-гривистые поймы возникают при тенденции крупных рек смещаться в сторону одного из склонов (Волга, Енисей); обвалованные поймы свойственны рекам, пересекающим предгорные равнины. Многие крупные реки, пересекающие предгорные равнины, несут огромное количество рыхлого материала (Риони, Кубань, Миссисипи), в результате чего русло реки и прирусловые валы оказываются выше остальной части поймы и даже прилегающей равнины. Во время половодья вода прорывает прирусловые дамбы, заливает окружающие территории, не в состоянии вернуться обратно в русло. Возникают широкие заболоченные территории — плавни. Для борьбы с заболачиванием естественные дамбы искусственно повышают и осушенную (польдерную) территорию поймы интенсивно используют в сельском хозяйстве. Так текут в нижнем течении реки Миссисипи, Риони, Терек и др. Систему польдеров предполагается создать вдоль реки Припять для защиты от наводнений и интенсификации использования заболоченных пойменных угодий.

Реки Евразии выносят в Мировой океан почти половину всех речных вод планеты. По объёму речного стока континент превосходит все материки. Большая часть величайших рек мира (протяжённостью более 3 тыс. км) находится в Евразии.

Крупнейшие реки Евразии: Янцзы, Хуанхэ, Меконг, Инд, Лена, Обь, Енисей, Волга.

Реки неравномерно распределены по территории материка. Самые крупные речные системы находятся в Северной, Восточной и Юго-Восточной Азии. В Европе преобладают небольшие реки. Бассейн внутреннего стока занимает центральную часть материка. Часть рек (Волга, Амударья, Или) впадает в бессточные озёра (Каспийское, Аральское, Балхаш), другие теряются в песках пустынь.

Реки бассейна Тихого океана имеют муссонный тип режима и выделяются многоводностью (Янцзы, Хуанхэ, Меконг, Амур).

Янцзы — самая длинная река Евразии (6300 км). Она начинается в Тибете, через порожистые ущелья прорывается на аллювиальную равнину и впадает в Восточно-Китайское море. Янцзы по объёму стока занимает 4-е место после Амазонки, Конго и Ганга с Брахмапутрой.

Хуанхэ («жёлтая река») — вторая по длине река Евразии (4845 км). Хуанхэ каждый год выносит в Жёлтое море более 1 млрд т твёрдого материала, что и придаёт воде самой реки и моря жёлтый цвет.

У рек бассейна Индийского океана также муссонный режим. Крупнейшие из них — Инд, Брахмапутра, Ганг, Тигр, Евфрат — образуются высоко в горах. Система Ганг — Брахмапутра по водности занимает 3-е место после Амазонки и Конго.

Реки бассейна Атлантического океана не образуют крупных систем, имеют меньший и более равномерный сток, разнообразные источники питания. Самая крупная река этого бассейна — Дунай (2850 км), она протекает по территории или является границей 10-и стран.

Бассейн Северного Ледовитого океана занимает северную окраину Евразии. Крупнейшие реки этого бассейна — Лена, Обь, Енисей — берут начало в горах, текут по равнинам с юга на север. Питаются они талыми снеговыми, дождевыми и ледниковыми водами. Зимой замерзают, а многие их некрупные притоки промерзают до дна.

Волга (3530 км) — крупнейшая река в Европе. Она также является самой длинной рекой бассейна внутреннего стока. Впадает в Каспийское море, образуя мощную дельту.