- •Электромагнитное поле Земли (строение, образование, свойства, значение)

- •Вопрос 1. Гидросфера

- •Вопрос 2. Поверхностные воды

- •Вопрос 3 Свойства океанической воды

- •Вопрос 4. Мировой океан

- •Вопрос 5. Движение вод в Океане

- •Вопрос 7. Речная долина.

- •Вопрос 8. Озёра

- •Вопрос 9. Подземные воды

- •Вопрос 10. Природные ресурсы Океана и его охрана

- •Вопрос 11. Ледники

- •Вопрос 12. Болота

- •1.Литосферные плиты

- •2. Тектонические движения литосферных плит

- •Вопрос 1. Функции почвы. Глобальное значение педосферы

- •Вопрос 2. Тепловые свойства почвы. (Тепловой режим. Тепловой баланс. Промерзание. Альбедо).

- •Многолетнее

- •Вопрос 3. Воздушные свойства почвы (Формы почвенного воздуха. Состав почвенного воздуха. Воздухоемкость. Воздухопроницаемость. Экологическая значимость почвенного воздуха)

- •Классификация почв по гранулометрическому составу

- •В изуальное определение гранулометрического состава

- •Вопрос 5. Минералогический состав почв. (Минералогический состав почвообразующих пород. Общий химический состав почв и его динамика по профилю почвы)

- •Вопрос 7. Почвенный раствор. (Методы выделения почвенных растворов. Химический состав почвенных растворов и динамика концентрации почвенного раствора. Роль почвенных растворов)

- •Вопрос 8. Кислотность и щелочность почв. ( Кислотно-основная характеристика почвы. Кислотность почв. Щелочность почв. Буферность почвы. Окислительно-восстановительные процессы в почвах)

- •Вопрос 10. Виды почвенных профилей (простой и сложный, дифференцированный и недифференцированный, автоморфный и гидроморфный)

- •11. Климат, рельеф, роль материнской породы как факторов почвообразования. Их влияние на формирование основных почвенных признаков и на формирование типов почв.

- •12. Роль животных в процессе почвообразования.

- •13. Участие различных типов растительности в почвообразовании (в т.Ч. Водоросли).

- •14. Роль грибов и м/о в процессе почвообразования.

- •Воздействие животных на разложение и минерализацию органического вещества

- •Механическое воздействие животных на почвы

- •Роющая деятельность животных

- •Вытаптывание почв

Вопрос 2. Поверхностные воды

Поверхностные воды — это воды, которые текут или собираются на поверхности земли. Различаются морские, озёрные, речные, болотные и другие воды. Главными хранилищами поверхностных пресных вод являются реки, озёра, болота, водохранилища и каналы. В процессе круговорота воды её запасы возобновляются с разной скоростью.

Общими свойствами воды поверхностных источников являются низкая минерализация, большое количество взвешенных веществ, высокий уровень микробного загрязнения, колебание расхода воды в зависимости от времени года и метеорологических условий. Кислотно-щелочной баланс большинства поверхностных источников находится в диапазоне рН 6,5–8,5. Часто отмечается интенсивное техногенное загрязнение их в результате сброса промышленных, хозяйственно-бытовых сточных вод, судоходства, лесосплава, массового купания и других причин. Добавляется также чрезмерное развитие микроскопических одноклеточных водорослей – так называемое цветение, способное в значительной мере ухудшить органолептические свойства воды и придать ей аллергенные свойства. Отмеченные особенности состава и свойств воды поверхностных источников не позволяют использовать ее для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения в природном виде и вызывают необходимость предварительной обработки с целью улучшения органолептических свойств и обеззараживания.

Также в силу естественных особенностей их свойства не могут отличаться постоянством. Ледяной покров, дожди и паводки неизбежно вызывают изменения как количества, так и качества воды. После вскрытия реки под влиянием талых вод снижается минерализация и окисляемость воды и одновременно увеличивается количество бактерий, от которых ранее реку охранял ледяной покров. В июне, с уменьшением расхода воды, в реке концентрация солей возрастает, а развитие органической жизни на берегах реки и использование ее населением приводят к резкому увеличению количества бактерий. Помимо таких неизбежных колебаний химического состава, возникающих вследствие смены времен года, состав воды в реке меняется на отдельных участках. Иногда химический состав водоема на значительном протяжении различен в результате использования его для разнообразных хозяйственных, технических и промышленных целей.

Реки, озёра, болота, ручьи, ледники, многолетняя мерзлота, водохранилища и каналы.

Реки.

Текут в направлении уклона поверхности земли, часто берут начало на горных вершинах. Место впадения реки в другой водоем называется устьем. Реки могут впадать в озера, моря, реки. Река имеет притоки: правые и левые. Притоков много, они образуют бассейн реки. Между бассейнами двух рек образуется водораздел – повышенный участок суши. Особенности состава и свойств речной воды могут зависеть и от природных условий. Желтый цвет (цветность до 65°) и высокая окисляемость (до 15–16 мг О2/л) воды может быть обусловлена наличием гуминовых веществ. Если русло реки сложено из глинистых пород, то постоянно вымываемая течением мельчайшая глинистая взвесь вызывает естественную стойкую мутность воды. Реки разделяются по способу питания. Есть реки, которые питаются дождевой водой, талым снегом, подземными водами. По территории России протекает свыще 2,5 млн рек. Почти 95% из них имеют длину 25 км и менее. Число средних рек (длиной от 100 до 500 км) составляет 2833 или 0,1%, число больших – 214 (0,008%). Самая многоводная река России – Енисей. По водности Енисей находится на пятом месте в мире после Амазонки, Конго, Ганга с Брахмапутрой и Янцзы; Лена – на седьмом. Непосредственно в моря на Земле впадает 34 реки длиной более 2000 км, из них 19 на территории Евразии, восемь принадлежат России.

По характеру течения реки бывают: равнинные, горные. Равнинные реки текут медленно, имеют широкую долину. Горные имеют быстрое течение, пороги, водопады.

Водопады образуются, когда река размывает мягкие породы, встречающиеся на пути её течения. Воды ледников и вечная мерзлота находятся в твердом состоянии, называются криосферой. И хотя сейчас эти воды человеком не используются, они представляют запас пресной воды. Водопады распространены в Карелии, на Кольском полуострове, в Саянах, на Алтае, плато Путорана, Кавказе и в других горных районах. Небольшие водопады на севере часто называют падунами. Наличие водопадов на реках препятствует судоходству, но они представляют собой удобное место для применения водной энергии, большое падение реки на коротком участке используется для строительства ГЭС. Многие водопады преобразованы или затоплены в результате сооружения плотин и водохранилищ.

Колебания уровня рек по сезонам. По режиму уровня воды в реках выделяются:

Паводок – подъем уровня воды реки при таянии снега. Половодье – осенний, а иногда и летний подъем уровня вод на 1–2 м, связанный с обильными дождями. Межень – летнее понижение уровня вод на 1–2 м, которое случается при длительной сухой погоде. Ледостав – замерзание русла реки. Ледоход – движение льда по рекам происходит перед замерзанием (предзимний) и после вскрытия ото льда (весенний).

Озёра.

Это естественный водоём, который представляет собой понижение или углубление земной коры — озёрную котловину, заполненную водой. Водная масса озера и озёрная котловина неразрывно связаны и представляют собой единый природный комплекс. Озёра весьма разнообразны по размерам, глубине, режиму стока и составу воды. Пресные озера формируются в основном за счет стока впадающих в них рек, и состав воды близок к составу речной воды. В озерах осаждение взвеси происходит с большой полнотой. В донных отложениях (ил) содержится значительное количество органических веществ и идут энергичные биохимические процессы. В мелких озерах взмучивание ила может сказаться на всей толще воды. Наибольшие достоинства как источник водоснабжения имеют большие и глубокие озера. На глубине 10 м и более вода отличается высокой чистотой в бактериальном отношении, а ее температура и химический состав колеблются в узких пределах. Санитарные условия водоснабжения из таких озер благоприятнее, чем из рек, режим которых меняется по временам года.

Х арактерной

чертой природы России является огромное

количество и исключительное разнообразие

озёр. Общее число озёр России превышает

2,7 млн. В основной своей массе (98%) это

небольшие озерки площадью менее 1 км2 и

глубиной 1–1,5 м. Крупных озёр

сравнительно мало. Известно около 140

озёр площадью 100 км2 и

только 9 озёр с площадью зеркала свыше

1 тыс. км2 .

Такие водоёмы, как Каспийское море,

озеро Байкал (самое глубокое и крупное

по запасам пресной воды в мире; включено

в список Всемирного наследия ЮНЕСКО),

Ладожское озеро (самое большое в Европе)

и Онежское озеро, принадлежат к крупнейшим

озёрам мира.

арактерной

чертой природы России является огромное

количество и исключительное разнообразие

озёр. Общее число озёр России превышает

2,7 млн. В основной своей массе (98%) это

небольшие озерки площадью менее 1 км2 и

глубиной 1–1,5 м. Крупных озёр

сравнительно мало. Известно около 140

озёр площадью 100 км2 и

только 9 озёр с площадью зеркала свыше

1 тыс. км2 .

Такие водоёмы, как Каспийское море,

озеро Байкал (самое глубокое и крупное

по запасам пресной воды в мире; включено

в список Всемирного наследия ЮНЕСКО),

Ладожское озеро (самое большое в Европе)

и Онежское озеро, принадлежат к крупнейшим

озёрам мира.

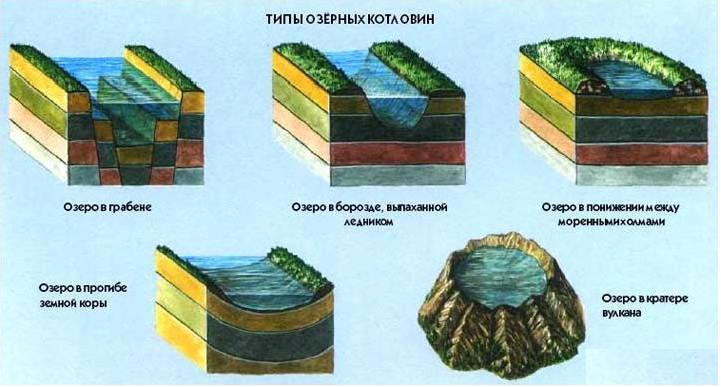

Озерная котловина — это место (углубление), в котором находится озеро.

По происхождению котловин выделяют следующие виды озёр: Тектонические, Ледниковые, Вулканические, Старицы, Запрудные, Карстовые, Термокарстовые.

Озёра, которые занимают тектонические прогибы земной коры, называются тектоническими. Это самые большие по площади и достаточно глубокие озёра, например Верхнее в Северной Америке, Виктория в Африке, Ладожское и Онежское на северо-западе России. Тектонические озёра находятся на больших по площади равнинах. Если котловина озера занимает тектонический прогиб земной коры, но была также обработана ледником, то озеро будет иметь ледниково-тектоническое происхождение. Совершенно другие по форме озёра образуются в разломах земной коры. Как правило, эти озёра очень глубокие: например, самое глубокое в мире озеро Байкал имеет глубину 1 642 м. Озёра могут образоваться в кратерах потухших вулканов (кратерные озёра), в воронках, образовавшихся при падении метеоритов. На территориях, где было древнее оледенение, на земной поверхности образовались многочисленные углубления, в которых сформировались ледниковые озёра, например в Финляндии, на северо-западе России в Карелии, на севере Канады. Существуют подпрудные озёра. Они образуются в случае, если горный обвал или оползень, словно плотина, преграждает русло реки, и вода затапливает местность перед ней. Самое большое на Земле озеро — Каспийское море — в далёком прошлом соединялось с Чёрным морем и было частью океана. После того как на Земле образовались Кавказские горы, нынешнее Каспийское море оказалось отделённым от океана и стало озером. Вода в Каспийском море-озере такая же по составу солей, как в морях и океанах. Именно эта особенность водоёма подтверждает, что Каспий был частью Мирового океана.

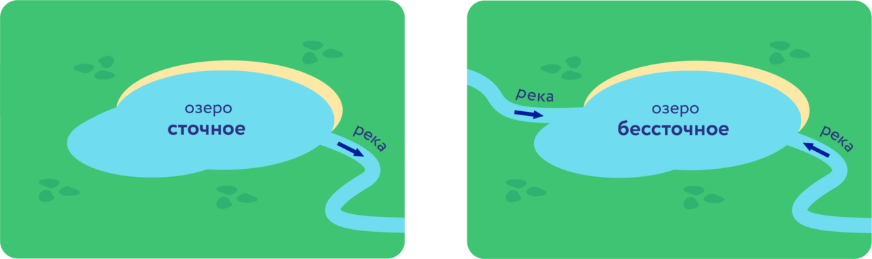

В одный

режим. Если из озера вытекает река, его

называют сточным,

если из озера нет стока воды — бессточным.

Водный и ледовый режим озёр зависит от

питания: снегового, ледникового,

дождевого, подземного, — и от климата

местности, в которой они находятся. В

умеренных и полярных широтах озёра

замерзают, но при этом, как правило, не

промерзают до дна. Только в самые сильные

морозы мелкие водоёмы могут промерзать

до дна.

одный

режим. Если из озера вытекает река, его

называют сточным,

если из озера нет стока воды — бессточным.

Водный и ледовый режим озёр зависит от

питания: снегового, ледникового,

дождевого, подземного, — и от климата

местности, в которой они находятся. В

умеренных и полярных широтах озёра

замерзают, но при этом, как правило, не

промерзают до дна. Только в самые сильные

морозы мелкие водоёмы могут промерзать

до дна.

По составу воды озёра могут быть пресными и солёными. Соль озёр отличается по составу от морской. Сточные озёра в большинстве своём являются пресными (из-за хорошего водообмена), а бессточные — солёными. В солёных озёрах вода содержит соли (минерализация — более 1 промилле). Она не пригодна для питья, так как имеет резкий вкус.

Болота.

Болото — это увлажнённые участки суши с влаголюбивой растительностью. Вода составляет до 80–95% содержимого болота. Нередко там можно увидеть участки открытой воды. Поэтому их называют водными объектами. В болотах образуется и накапливается торф. Толщина слоя торфа может достигать нескольких метров. В природе существует два основных типа болот: верховые и низинные. Болота, которые образуются за счёт атмосферных осадков, называют верховыми. Верховые болота образуются в местах, где водоупорные горные породы залегают близко к поверхности. Следовательно, атмосферные осадки не могут просачиваться, они накапливаются и становятся источником питания верхового болота. Растительность верховых болот очень скудная: как правило, это сфагновые мхи. Мхи опутывают корни деревьев, которые растут на болоте, поэтому деревья имеют характерную угнетённую форму ствола и кроны. В зависимости от географического положения верхового болота, на нём могут расти сосны, ели, ивы, берёзы и ольха. Растут вечнозелёные ягодные кустарнички — голубика, клюква, реже встречаются черника и брусника, которые сбрасывают листья на зиму. Болота, которые расположены в понижениях рельефа и питаются грунтовыми водами, называются низинными. Низинные болота образуются на речных поймах или на террасах, где грунтовые воды залегают близко к поверхности. Подземные воды содержат много минеральных веществ, поэтому растительность низинных болот богаче и разнообразнее, чем верховых. На низинных болотах растут зелёные мхи, а на открытых водных участках водные растения — белые кувшинки и жёлтые кубышки. Здесь растёт много трав — тростник, осока, камыш, рогоз, из деревьев — ива и ольха. Нередко низинные болота образуются на месте зарастающих озёр.

Ледники и многолетняя мерзлота

Ледник — это масса природного льда, который образовался на поверхности земли из твёрдых атмосферных осадков. Ледники различают горные и покровные, соответственно горные образуются в горах, покровные покрывают материки и острова (Антарктида, Гренландия). Горный Ледник образуется из накапливающегося снега. Следовательно, необходимо, чтобы где-то в горах выпадало снега больше, чем успевало растаять. Эта часть ледника называется областью питания — там образуется ледник. Под действием силы тяжести масса льда начинает сползать вниз по склону, где становится теплее. Ледник начинает таять. Эта область ледника называется областью таяния, убыли или расхода. Из-под края ледниковой толщи — языка ледника — вытекают ручьи, которые дают начало горным рекам. Скорость, с которой тает ледник, зависит от сезона года. Скопление обломочного материала — несортированные обломки от щебня до валунов и глыб, глины — переносимого или отложенного ледниками, называют мореной. В арктических и антарктических широтах ледники могут образовываться не только в горах, но и на равнинах. Такие ледники называются покровными. Самые большие по площади ледяные покровы образовались на острове Гренландия и материке Антарктида. Толщина ледяного покрова Гренландии составляет сотни метров, а на отдельных участках достигает 2 000 м. Лёд покровных ледников медленно расползается он центра ледника к его краям. Скорость движения льда разная: от нескольких метров, а иногда и сантиметров в год до нескольких километров в год. Быстрее всех движутся отдельные участки ледников Гренландии — до 10 км в год. Сползшая на край материка или острова часть ледника может отломиться и упасть в море. Так образуются айсберги. У пирамидальных айсбергов большая часть ледяной глыбы находится под водой. Под водой лёд тает, и в любой момент гигантская глыба может изменить положение, перевернуться и создать сильную волну. Поэтому находиться вблизи айсберга очень опасно. Ледники в горах залегают выше снеговой линии. Когда идет снег, он не тает, а накапливается. Под силой тяжести лед двигается вниз по склону горы. Спустившись ниже снеговой линии, ледник начинает таять, образуются ручьи и реки. Покровные ледники куполом покрывают материк или остров. Снег накапливается в центре и растекается к краям, подойдя к водам моря или океана, куски льда отламываются и образуются айсберги.

Многолетняя мерзлота – это вода, замерзшая в почве. За короткий теплый период почва не успевает полностью оттаять. Прогревается только верхний тонкий слой почвы. Территория, где есть мерзлота, сложная для освоения. При строительстве многоэтажных домов нужно забивать сваи, так как фундамент сделать невозможно.

Водохранилище.

Водохранилище — большое рукотворное озеро, созданное обычно на реке с помощью плотины. Самым огромным по площади является Куйбышевское (Самарское, 6450 км²) водохранилище. Оно располагается на реке Волге. Братское водохранилище на реке Ангаре обладает самым большим объёмом воды среди водохранилищ нашей страны (170 км³). Создаются водохранилища для выравнивания сезонного стока, защиты от наводнений, накопления воды, для снабжения водой населённых пунктов, орошения, для строительства ГЭС, судоходства, развития рыбного хозяйства и других целей. Водохранилища оказывают благотворное воздействие на окружающую природу, смягчая климат. Но при строительстве плотин происходит затопление огромных территорий, поднимается уровень грунтовых вод, гибнут леса, изменяются флора и фауна.

Каналы.

Водный канал (лат. canal — труба, жёлоб) — искусственный водоток, предназначенный для сокращения водных маршрутов или для перенаправления потока воды.

Существует два основных назначения канала:

мелиоративное — канал используется для доставки или отвода воды;

каналы, осуществляющие транспортные функции, например, для доставки грузов или людей.

Зачастую каналы совмещают в себе обе функции. Цель создания судоходного канала — соединение бассейнов двух водоёмов в случае отсутствия такового, сокращение пути между двумя водоёмами, обеспечение гарантированного судоходства, решение проблемы транспортной доступности по водным путям пунктов назначения, создание экономически выгодных путей транспортировки.

Химический состав природных вод является функцией целого ряда прямых и косвенных факторов. К прямым факторам, оказывающим непосредственное влияние на формирование состава вод, относятся: химический состав и свойства горных пород и почв, жизнедеятельность живых организмов и деятельность человека. К косвенным факторам относятся условия, определяющие протекание процессов взаимодействия веществ с водой, такие как климат, рельеф, растительность и др.

Главные ионы.

Хлоридные ионы присутствуют почти во всех природных водах. Концентрация их изменяется примерно от 0,1 мг/л в арктических снегах до 150 мг/л в рассолах. В атмосферных осадках среднее содержание хлор-иона составляет менее 1 мг/л, в поверхностных и неглубоко залегающих подземных водах в районе избыточного увлажнения — до 30 мг/л, в аридных районах — до 1000 мг/л.

Основными естественными источниками поступления хлоридов в природные воды являются:

1) вынос из почв и водовмещающих пород

2) привнес хлоридов ветром и атмосферными осадками из океана

3) растворение солевой пыли, содержащейся в атмосфере.

Все хлориды хорошо растворимы, их осаждение из воды возможно лишь при замерзании и испарении. Они относительно слабо подвержены ионному обмену, адсорбции и воздействию биологических факторов. Таким образом, если в водном растворе оказался хлорид, естественные процессы с трудом выводят его из раствора.

Сульфатные ионы, так же, как и хлоридные, распространены повсеместна в природных водах. Концентрация их колеблется в пределах 0,2–100 мг/л. Наименьшая концентрация сульфат-иона наблюдается в атмосферных осадках, а также в подземных и поверхностных водах, в которых сульфаты подвержены восстановлению. Атмосферные осадки содержат сульфаты в среднем до 2 мг/л. Хотя абсолютная концентрация сульфат-иона в атмосферных осадках и невелика, они являются основным поставщиком сульфатов в поверхностные воды. Источниками сульфатов в атмосфере служат частицы пыли морского происхождения, содержащие сульфатные минералы, а также газы (двуокись серы и сероводород), которые, окисляясь, дают сульфаты.

Карбонатные и гидрокарбонатные ионы поступают в природные воды за счет углекислого газа атмосферы, двуокиси углерода почвы и растворения карбонатных пород. Соотношение между карбонатными и гидрокарбонатными ионами в воде определяется рН среды. Диссоциация гидрокарбонатных ионов на карбонатные и водородные ионы активно происходит при рН > 8,2. Следовательно, в щелочных водах преобладают карбонатные ионы. В водах с рН < 8,2 часть карбонатных ионов реагирует с водородными ионами по схеме:

![]()

В этом случае соотношение гидрокарбонатных и карбонатных ионов составляет 100 : 1. При рН < 4,5 гидрокарбонатные ионы реагируют с ионами водорода, образуя молекулы угольной кислоты:

![]()

Таким образом, в природных водах устанавливается динамическое равновесие, определяемое рН среды. Преобладающими, однако, являются гидрокарбонатные ионы (в большинстве случаев рН природных вод близко к нейтральным).

Кальций-ион – один из наиболее распространенных катионов природных вод. Он поступает в воду в результате выщелачивания из пород и почв. Содержание кальция в водах лимитируется концентрацией СО2. Поверхностные воды при равновесии с атмосферным углекислым газом могут содержать 20–30 мг/л кальция при насыщении. Содержание иона кальция в поверхностной воде увеличивается до 40–50 мг/л за счет комплекса двуокиси углерода, гидрокарбоната и карбоната кальция. В сульфатных водах содержание иона кальция определяется растворимостью сульфата кальция и может быть довольно высоким (до 600 мг/л). При увеличении двуокиси углерода концентрация кальция в почвенной воде достигает 100 мг/л и более.

Магний-ион по своим геохимическим свойствам близок к кальцию. Растворимость карбоната магния также зависит от наличия двуокиси углерода. В условиях равновесия с углекислым газом атмосферы в природные воды поступает до 190 мг/л магния. В почвенных водах с повышенным содержанием двуокиси углерода количество растворенного магния значительно возрастает. Концентрация магния в воде обычно составляет от 1 до 40 мг/л. Вода, контактирующая с породами, богатыми магнием, может содержать до 100 мг/л Mg2+, но более высокие концентрации редки, за исключением морской воды и рассолов.

Натрий и калий поступают в природные воды при выщелачивании горных пород и почв. Все природные воды содержат определенные количества этих ионов. Концентрации их в природных водах составляют: натрий-ион 1—20 мг/л, калий-ион до 10 мг/л. С увеличением общей минерализации содержание ионов натрия и калия, как правило, возрастает.

Биогенные вещества.

Азот присутствует в воде в виде как неорганических, так и разнообразных органических соединений. Неорганические соединения азота – аммоний NH4, нитриты NО2- и нитраты NO3. Органические соединения азота находятся в составе белка тканей организмов и продуктов его распада и присутствуют в воде при биологических процессах и биохимическом распаде остатков организмов. Поступление неорганических соединений азота в воды происходит при биологическом распаде азотсодержащих соединений, а также вместе с атмосферными осадками. Концентрация неорганического азота в природных водах определяется интенсивностью процессов потребления соединений азота и скоростью процессов регенерации биогенных элементов. Средняя концентрация ионов аммония в естественных условиях не превышает 0,5 мг/л. Нитритные ионы (NO2) очень неустойчивы в поверхностных условиях, поэтому концентрация их в водах, как правило, не более тысячных долей миллиграмма на литр (в пересчете на азот). Наибольшая концентрация их отмечается осенью.

Соединения фосфора присутствуют в природных водах в виде неорганических и органических соединений. Основным фактором, определяющим концентрацию фосфора, является обмен его между неорганическими и органическими формами, а также живыми организмами. Содержание фосфора в природных водах обычно не превышает десятых долей миллиграмма на литр.

Микроэлементы.

Целый ряд элементов, не включенных в описанные выше группы, имеет широкое распространение в природных водах, но концентрации их очень малы и, как правило, не превышают тысячных долей миллиграмма на литр. Такими элементами являются тяжелые металлы (Zn, Cu, Pb, Ni, Со и др.), редкие металлы (Li, Rb, Cs, Be и т. д.), галогены (Br, I, F), радиоактивные элементы и др. Несмотря на низкие концентрации, распространение микроэлементов в водах представляет большой интерес. Состав микроэлементов указывает на геологическую историю воды. Кроме того, аномально высокие содержания ряда металлов в природных водах служат индикаторами при поисках рудных месторождений. Многие из этих компонентов даже в ничтожных концентрациях влияют на жизнедеятельность растений и животных.

Органические вещества. Изученность органических веществ, входящих в химический состав природных вод, значительно хуже по сравнению с минеральной частью.

Степень насыщения кислородом. Относительное содержание кислорода в воде, выраженное в процентах его нормального содержания. Зависит от температуры воды, атмосферного давления и солености.

Жесткость. Жесткость воды представляет собой свойство природной воды, зависящее от наличия в ней главным образом растворенных солей кальция и магния. Суммарное содержание этих солей называют общей жесткостью. Общая жесткость подразделяется на карбонатную, обусловленную концентрацией гидрокарбонатов (и карбонатов при рН>8.3) солей кальция и магния, и некарбонатную – концентрацию в воде кальциевых и магниевых солей сильных кислот. Поскольку при кипячении воды гидрокарбонаты переходят в карбонаты, которые выпадают в осадок, карбонатную жесткость называют временной или устранимой. Остающаяся после кипячения жесткость называется постоянной. Результаты определения жесткости обычно выражают в мг-экв/дм3. Жесткость воды колеблется в широких пределах. Вода с жесткостью менее 4 мг-экв/дм3 cчитается мягкой, от 4 до 8 мг-экв/дм3 – средней жесткости, от 8 до 12 мг-экв/дм3 – жесткой и выше 12 мг-экв/дм3 – очень жесткой.

Окисляемость: перманганатная и бихроматная (ХПК). Величина, характеризующая содержание в воде органических и минеральных веществ, окисляемых одним из сильных химических окислителей при определенных условиях. Существует несколько видов окисляемости воды: перманганатная, бихроматная, иодатная, цериевая. Наиболее высокая степень окисления достигается методами бихроматной и иодатной окисляемости воды. Выражается в миллиграммах кислорода, пошедшего на окисление органических веществ, содержащихся в 1 дм3 воды. Величины окисляемости природных вод изменяются в пределах от долей миллиграммов до десятков миллиграммов в литре в зависимости от общей биологической продуктивности водоемов, степени загрязненности органическими веществами и соединениями биогенных элементов, а также от влияния органических веществ естественного происхождения, поступающих из болот, торфяников и т.п. Поверхностные воды имеют более высокую окисляемость по сравнению с подземными (десятые и сотые доли миллиграмма на 1 дм3), исключение представляют воды нефтяных месторождений и грунтовые воды, питающиеся за счет болот. Горные реки и озера характеризуются окисляемостью 2-3 мг О/дм3, реки равнинные — 5-12 мг О /дм3, реки с болотным питанием — десятки миллиграммов на 1 дм3.

Биохимическое потребление кислорода (БПК). Степень загрязнения воды органическими соединениями определяют как количество кислорода, необходимое для их окисления микроорганизмами в аэробных условиях. Биохимическое окисление различных веществ происходит с различной скоростью. К легкоокисляющимся ("биологически мягким") веществам относят формальдегид, низшие алифатические спирты, фенол, фурфурол и др. Среднее положение занимают крезолы, нафтолы, ксиленолы, резорцин, пирокатехин, анионоактивные ПАВ и др. Медленно разрушаются "биологически жесткие" вещества гидрохинон, сульфонол, неионогенные ПАВ и др.

БПК5. В лабораторных условиях наряду с БПКполн. определяется БПК5 - биохимическая потребность в кислороде за 5 суток. В поверхностных водах величины БПК5 изменяются обычно в пределах 0.5-4 мгO2/дм3 и подвержены сезонным и суточным колебаниям.

Сезонные изменения зависят в основном от изменения температуры и от исходной концентрации растворенного кислорода. Влияние температуры сказывается через ее воздействие на скорость процесса потребления, которая увеличивается в 2-3 раза при повышении температуры на 10oC. Влияние начальной концентрации кислорода на процесс биохимического потребления кислорода связано с тем, что значительная часть микроорганизмов имеет свой кислородный оптимум для развития в целом и для физиологической и биохимической активности.