- •Электромагнитное поле Земли (строение, образование, свойства, значение)

- •Вопрос 1. Гидросфера

- •Вопрос 2. Поверхностные воды

- •Вопрос 3 Свойства океанической воды

- •Вопрос 4. Мировой океан

- •Вопрос 5. Движение вод в Океане

- •Вопрос 7. Речная долина.

- •Вопрос 8. Озёра

- •Вопрос 9. Подземные воды

- •Вопрос 10. Природные ресурсы Океана и его охрана

- •Вопрос 11. Ледники

- •Вопрос 12. Болота

- •1.Литосферные плиты

- •2. Тектонические движения литосферных плит

- •Вопрос 1. Функции почвы. Глобальное значение педосферы

- •Вопрос 2. Тепловые свойства почвы. (Тепловой режим. Тепловой баланс. Промерзание. Альбедо).

- •Многолетнее

- •Вопрос 3. Воздушные свойства почвы (Формы почвенного воздуха. Состав почвенного воздуха. Воздухоемкость. Воздухопроницаемость. Экологическая значимость почвенного воздуха)

- •Классификация почв по гранулометрическому составу

- •В изуальное определение гранулометрического состава

- •Вопрос 5. Минералогический состав почв. (Минералогический состав почвообразующих пород. Общий химический состав почв и его динамика по профилю почвы)

- •Вопрос 7. Почвенный раствор. (Методы выделения почвенных растворов. Химический состав почвенных растворов и динамика концентрации почвенного раствора. Роль почвенных растворов)

- •Вопрос 8. Кислотность и щелочность почв. ( Кислотно-основная характеристика почвы. Кислотность почв. Щелочность почв. Буферность почвы. Окислительно-восстановительные процессы в почвах)

- •Вопрос 10. Виды почвенных профилей (простой и сложный, дифференцированный и недифференцированный, автоморфный и гидроморфный)

- •11. Климат, рельеф, роль материнской породы как факторов почвообразования. Их влияние на формирование основных почвенных признаков и на формирование типов почв.

- •12. Роль животных в процессе почвообразования.

- •13. Участие различных типов растительности в почвообразовании (в т.Ч. Водоросли).

- •14. Роль грибов и м/о в процессе почвообразования.

- •Воздействие животных на разложение и минерализацию органического вещества

- •Механическое воздействие животных на почвы

- •Роющая деятельность животных

- •Вытаптывание почв

Вопрос 5. Минералогический состав почв. (Минералогический состав почвообразующих пород. Общий химический состав почв и его динамика по профилю почвы)

Минералогический состав – важнейшая характеристика почвы, поскольку по минеральным компонентам, представленным минералами различного происхождения, определяют вещественный состав твердой фазы почвы всех типов.

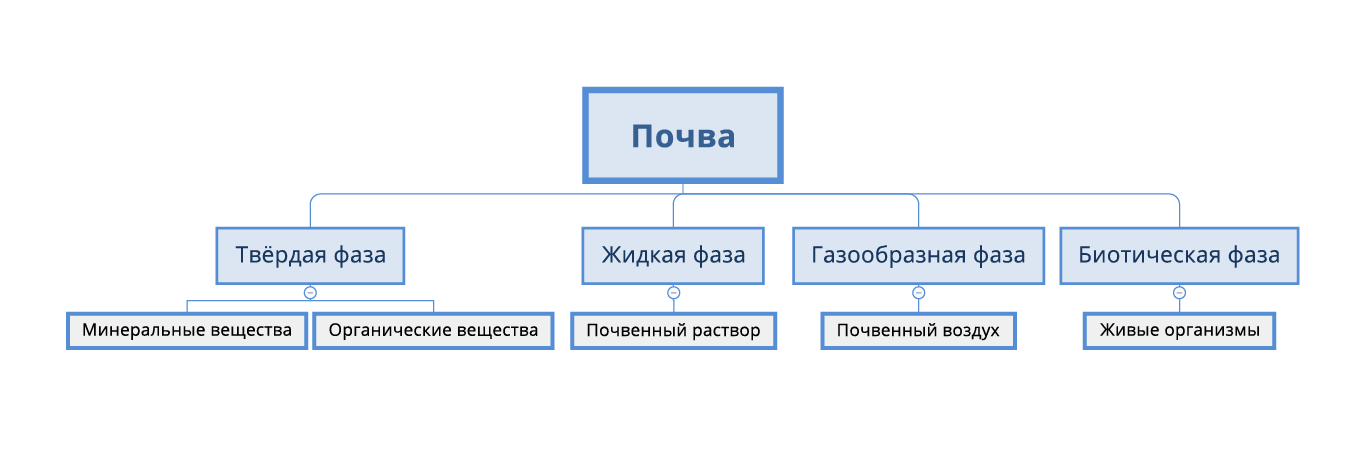

Почва состоит из четырех фаз: твердой, жидкой, газообразной и живой. Твердая часть в свою очередь подразделяется на минеральную и органическую часть и составляет 50 % от общего объема почвы. В гумусовых горизонтах на долю минеральной части приходится 87–98 %, органической – только 2–13 %, в более глубоких доля минеральной части возрастает до 99–100 %.

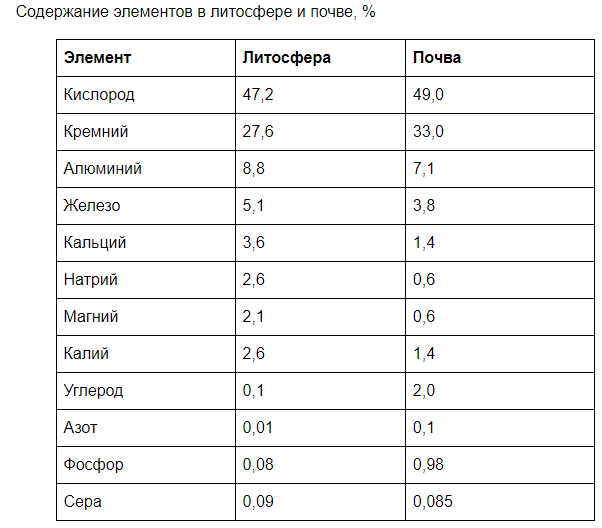

Поскольку почва есть продукт изменения горной породы, то она наследует в общих чертах химический и минералогический состав этой породы. В состав почвы входят все химические элементы периодической таблицы. Основу твердой части составляют: О (47,0 %), Si (33,0 %), Al (7,13 %), Fe (3,8 %), Ca (1,37 %), K (1,36 %), Н (1 %), Na и Mg (по 0,63 %), на остальные элементы приходится около 4 %, из них на С приходится 0,023 %, на N2 – 0,002 %, на Р – 0,081 %, на S – 0,085 %.

Химические элементы и их соединения образуют минералы, а они в свою очередь объединяются в горные породы.

По происхождению минералы делятся на первичные, или магматические, образовавшиеся в недрах Земли при затвердевании магмы в определенных температурах и давлении, и вторичные, или экзогенные, претерпевшие химические изменения, из которых формируются рыхлые осадочные породы.

Наиболее распространенными первичными минералами являются кварц, полевые шпаты, слюды, преобладающие в крупных фракциях почвы. От количества первичных минералов зависят физические свойства почв, и они являются резервным источником зольных элементов питания растений, в результате их видоизменения образуются вторичные минералы. / Минералы, образованные выделением из раствора, расплавленной массы или парообразного состояния, образующиеся при испарении морской воды (гипс, галлит. Сильвин), при остывании лав (оливин, санидин, апортит), при возгонке по трещинам и в кратерах вулканов (сера, хлорид натрия), а также входящие в состав магматических пород. Первичные минералы составляют 90–98% массы мелкозема песков, 50–80 суглинков и 1–12 глин. Их обломки приурочены к крупным песчаным и гравелистым фракциям, а индивидуальные минералы входят в состав тонкого песка и пыли.

Из оксидов, в небольших количествах в почвах обнаруживается рутил ТiО2 (0,3–0,5 %), магнетит Fe3О4 (0,5–1 %), гематит Fe2О3.

Силикаты представлены в почвах авгитом Са(Мg,Fe,AI)[(Si, AI)2]О6; роговой обманкой Са2(Mg,Fe)4(AI,Fe)[(Si,AI)4О11]; оливином (Mg,Fe)2SiО4 (не более 1 %). Силикаты легко разрушаются, общее их содержание колеблется в пределах 5–15 %.

Вторичными минералами являются минералы простых солей, минералы оксидов и гидроксидов, глинистые минералы. Минералы простых солей (кальцит, магнезит, доломит, гипс и др.) определяют качественный и количественный состав засоления почв. Минералы оксидов и гидроксидов благодаря своей огромной поверхности поглощают много фосфора, делают его малодоступным растениям. Глинистые минералы (монтмориллонит, каолинит, гидрослюды и др.) преобладают в тонкодисперсных фракциях, в сочетании с гумусовыми кислотами способствуют улучшению водно-физических свойств почв, являются источниками элементов минерального питания для растений, обусловливают поглотительную способность почв.

Также выделяют растворимые минералы – соли, которые могут быть в почвенном растворе и в сухих условиях переходить в твердую фазу почвы.

Общий химический состав почв и его динамика по профилю почвы

Химический состав почв

Почва состоит из минеральных, органических и органоминеральных веществ. Источник минеральных веществ – литосфера, органические образуются в результате жизнедеятельности биоты, органоминеральные синтезируются в ходе почвообразовательных процессов. Минеральная часть почвы составляет до 80–90 % от ее массы, и только в органогенных горизонтах она может составлять меньшую долю (до 10 % в торфяниках).

Основные закономерности, отмеченные при формировании химического состава почв, следующие:

- валовый состав – стабильное свойство, которое меняется трендово, необратимо в течение длительного времени. Основные изменения валового состава связаны с привносом и выносом материала (аллювий, вулканическая деятельность, эрозия);

- часть химического состава почв, зависящая от жизнедеятельности биоты, изменяется циклично (в соответствии с поступлением и разложением органического вещества).

Различия в валовом химическом составе отдельных горизонтов почвенного профиля, при однородной почвообразующей породе, используются для суждений о химических преобразованиях породы и дифференциации профиля в процессе почвообразования. Существенные различия в составе горизонтов характерны для почв с элювиально-иллювиально дифференцированным профилем: относительное обеднение элювиальной части А12O3 и Fe2О3 с соответствующим обогащением SiO2; в иллювиальной части профиля наблюдается обратная картина.

Вопрос 6. Вода в почве. (Категории (формы) и состояния почвенной воды, рис. Водоудерживаюшая способность и влагоемкость почвы. Водопроницаемость почв. Водоподъемная способность почв. Поведение и состояние воды в почве. Водный режим почвы. Сосущая сила почвы. Доступность почвенной воды для растений)

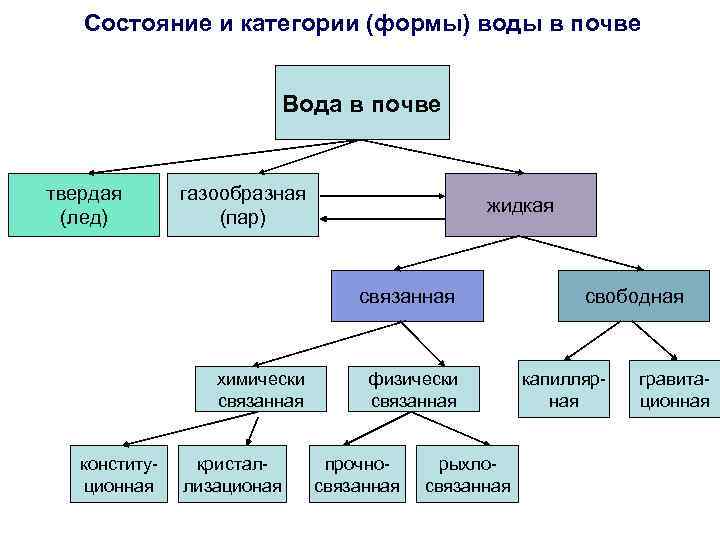

Вода в почве может находиться во всех трех состояниях: в парообразном, твердом и жидком.

Парообразная вода содержится в почвенном воздухе и поступает из атмосферы, а также образуется в почве при испарении жидкой воды и льда, свободно передвигается в почве из более влажных мест в менее увлажненные (при условии одной и той же температуры во всех горизонтах почвы), а из горизонтов с большей температурой - в участки с меньшей температурой. Практическое значение парообразной почвенной влаги в земледелии ничтожно, однако в почвах засушливых районов за счет водяного пара в зимнее время в метровом слое аккумулируется до 10–14 мм влаги.

Твердая вода непосредственно не используются растениями, хотя и может служить резервом доступной влаги (жидкой и газообразной).

Жидкая и парообразная вода в почве подвергается воздействию различных природных сил: гравитационных, молекулярного притяжения твердой фазы почвы и силы притяжения между молекулами воды. В зависимости от преобладания одной из этих сил почвенная вода имеет различную подвижность и доступность для растений.

В жидкой и парообразной воде выделяют связанную (химически и физически) и свободную (капиллярную и гравитационную) формы почвенной воды.

Химически связанная вода

Кристаллизационная вода – это химически связанная вода, входящая в состав минералов в виде целых молекул (например, гипса (CaS04 * 2 Н20), мирабилита (Na2SО4 * 10 Н2О) и др.); выделяется при нагревании почвы до температуры 400–600 °С, либо химическая реакция.

Конституционная вода — это химически связанная вода, входящая в состав минералов в виде гидроксильных групп (Fе(ОН)з, А1(ОН)з, Са(ОН)2).

Химически связанная влага не принимает непосредственного участия в физических процессах, протекающих в почве, и растениям недоступна.

Физически связанная

Физически связанная, или сорбированная, вода. К этой категории относится вода, сорбированная на поверхности почвенных частиц, обладающих определенной поверхностной энергией за счет сил притяжения, имеющих различную природу. При соприкосновении почвенных частиц с молекулами воды последние притягиваются этими частицами, образуя вокруг них пленку. Удержание молекул воды происходит в данном случае силами сорбции.

В зависимости от прочности удержания воды сорбционными силами физически связанную воду подразделяют на прочносвязанную и рыхлосвязанную.

Прочносвязанная вода (гигроскопическая) — это вода, поглощенная почвой из парообразного состояния. Поглощается она поверхностью почвенных частиц, образуя гигроскопическую влагу – одну из форм сорбционной воды, т. е. удерживаемой силами сорбции. Содержание этой влаги зависит от:

относительной влажности и температуры воздуха (чем влажнее воздух и ниже температура, тем ее больше в почве)

содержания органического вещества (чем богаче почва гумусовыми веществами, тем ее больше)

механического состава (при прочих равных условиях почва суглинистая или глинистая всегда будет содержать больше гигроскопической влаги, чем почва песчаная или супесчаная).

Наибольшее количество гигроскопической воды, поглощенное почвой и выраженное в процентах от массы сухой почвы, называется максимальной гигроскопичностью (МГ). Такое количество влаги почва может поглотить из воздуха, имеющего относительную влажность, близкую к 100 %.

Максимальная гигроскопическая влажность – величина, постоянная для каждой почвы, так как она определяется при постоянных температуре и относительной влажности воздуха. Молекулы гигроскопической воды удерживаются на поверхности почвенных частиц с большой силой, поэтому удалить их можно лишь продолжительным нагреванием почвы при 105 °С. Следовательно, для растений гигроскопическая влага недоступна. МГ используют для выяснения мертвого запаса влаги (МЗВ) в почве – количество влаги в почве, при котором растения начинают устойчиво завядать, так как эта вода не может быть использована растениями.

Рыхлосвязанная вода (пленочная ) – это вода, которая покрывает почвенные частицы следующим за гигроскопической влагой слоем, также удерживается силами межмолекулярного притяжения, но слабее, поэтому является частично доступной (для взрослых растений, амёб).

Свободная вода

Свободная вода не связана силами притяжения с почвенными частицами, доступна растениям, передвигается в почве под действием капиллярных и гравитационных сил.

В связи с этим выделяют капиллярную и гравитационную воду.

Капиллярная вода заполняет тонкие (капиллярные) поры почвы и передвигается в них под влиянием капиллярных (менисковых) сил. Высота подъема воды тем выше, чем тоньше капилляр. В зависимости от характера увлажнения различают капиллярно- подвешенную, капиллярно-подпертую и капиллярно-посаженную воду. При увлажнении почвы сверху (атмосферные осадки, оросительные воды) формируется капиллярно-подвешенная вода, не связанная с грунтовыми водами и находящаяся в верхней части профиля почв. Капиллярно-подпертая формируется при увлажнении снизу и поднимается от зеркала грунтовых вод. Почвенный слой, в котором она распространяется, называется капиллярной каймой, и мощность его зависит от водоподъемной способности почвы. Капиллярная вода легкодоступна для растений и является основным источником их водного питания. Капиллярно-посаженная вода (подперто-подвешенная) образуется в слоистой почвенно-грунтовой толще, в мелкозернистом слое при подстилании его слоем более крупнозернистым, над границей смены этих слоев. В слоистой толще из-за изменения размеров капилляров на поверхности раздела тонко- и грубодисперсных горизонтов возникают дополнительные нижние мениски, что способствует удержанию некоторого количества капиллярной воды, которая как бы «посажена» на эти мениски. Разновидностью капиллярной воды является стыковая влага, находящаяся в почвах с атмосферным увлажнением, которая представляет собой влагу, удерживаемую между частицами почвы и не проходящую вниз.

Если почву, в которой все капиллярные поры уже заполнены водой, продолжать увлажнять, то влагой будут заполняться некапиллярные промежутки. Эта влага, свободно передвигающаяся в почве и подчиненная в своем движении силе тяжести, называется гравитационной. Гравитационная влага может передвигаться в почве только из верхних слоев вниз. Просачиваясь вниз, она либо является источником питания грунтовых вод, либо распределяется по толще почвы и переходит в другие формы воды. Гравитационная влага легкодоступна растениям, но избыточна (т. к. мало воздуха и нарушается газообмен) и поэтому непродуктивна. Полное насыщение почвы водой возможно после таяния снега или длительных дождей, однако это явление кратковременное.

Грунтовые воды играют важную роль в водном питании растений. Подходя близко к поверхности почвы, в северных районах они вызывают заболачивание, а в южных – засоление почвы. Критическая глубина залегания грунтовых вод, при которой происходит засоление почв на юге, колеблется в пределах 1,5–2,5 м.

Водными (водно-физическими, гидрофизическими) свойствами называют совокупность свойств почвы, которые определяют поведение почвенной воды в ее толще.

Наиболее важными водными свойствами являются: водоудерживающая способность почвы, ее влагоемкость, водоподъемная способность, потенциал почвенной влаги, водопроницаемость.

Водоудерживающая способность — способность почвы удерживать содержащуюся в ней воду от стекания под влиянием силы тяжести. Количественной характеристикой водоудерживающей способности почвы является ее влагоемкость.

Влагоемкость почвы — способность поглощать и удерживать определенное количество воды. В зависимости от сил, удерживающих воду в почве, и условий ее удержания выделяют следующие виды влагоемкости, которые соответствуют определенным формам воды: максимальную адсорбционную, максимальную молекулярную, капиллярную, наименьшую или полевую и полную.

Максимальная адсорбционная влагоемкость (МАВ) — наибольшее количество воды, которое может быть удержано сорбционными силами на поверхности почвенных частиц. Соответствует прочносвязанной (адсорбированной) воде, содержащейся в почве.

Максимальная молекулярная влагоемкость (ММВ) (по А. Ф. Лебедеву) — характеризует верхний предел содержания в почвах рыхлосвязанной (пленочной) воды, т. е. воды, удерживаемой силами молекулярного притяжения на поверхности почвенных частиц. ММВ определяется в основном гранулометрическим составом почв. В глинистых почвах она может достигать 25—30%, в песчаных — не превышает 5—7%. Увеличение запасов воды в почве сверх максимальной молекулярной влагоемкости сопровождается появлением подвижной капиллярной или даже гравитационной воды.

Капиллярная влагоемкость (KB) — наибольшее количество капиллярно-подпертой воды, которое может удерживаться в слое почвы, находящемся в пределах капиллярной каймы. Определяется она в основном скважностью почв и грунтов.

Наименьшая влагоемкость (НВ) — наибольшее количество капиллярно-подвешенной влаги, которое может удержать почва после стекания избытка влаги при глубоком залегании грунтовых вод. Термину наименьшая влагоемкость соответствуют термины полевая влагоемкость (ПВ), общая влагоемкость (ОВ) и предельная полевая влагоемкость (ППВ). Последний термин особенно широко используется в агрономической практике и в мелиорации; термин полевая влагоемкость широко распространен в иностранной литературе, особенно американской.

Наименьшая влагоемкость почв является очень важной гидрологической характеристикой почвы. С ней связано понятие о дефиците влаги в почве, по НВ рассчитываются поливные нормы.

Дефицит влаги в почве представляет собой величину, равную разности между наименьшей влагоемкостью и фактической влажностью почвы.

Полная влагоемкость (ПВ) — наибольшее количество влаги, которое может содержаться в почве при условии заполнения ею всех пор, за исключением пор с защемленным воздухом, которые составляют, как правило, не более 5—8% от общей порозности. Следовательно, ПВ почвы численно соответствует порозности (скважности) почвы.

Водопроницаемость почв — способность почв и грунтов впитывать и пропускать через себя воду, поступающую с поверхности.

В процессе поступления воды в почву и дальнейшего передвижения ее можно выделить 2 этапа:

1) поглощение воды почвой и прохождение ее от слоя к слою в ненасыщенной водой почве,

2) фильтрацию воды сквозь толщу насыщенной водой почвы

При этом первый этап представляет собой впитывание почвы и характеризуется коэффициентом впитывания

Второй этап — это собственно фильтрация Интенсивность прохождения воды в почвенно-грунтовой толще насыщенной водой, характеризуется коэффициентом фильтрации.

Водопроницаемость почв измеряется объемом воды, который проходит через единицу площади поперечного сечения в единицу времени Величина эта очень динамичная и сильно варьирует как по профилю почв, так и пространственно.

В ненасыщенных водой почвах для количественной характеристики водопроницаемости почв пользуются коэффициентом водопроводимости, или влагопроводности. Он определяется как коэффициент пропорциональности между скоростью потока воды и градиентом сил, вызывающих передвижение воды (давление, гидравлический напор и т. п.).

Коэффициент влагопроводности зависит от влажности почв: увеличивается с увеличением ее влажности и достигает максимума во влагонасыщенной почве. В этом случае его и называют коэффициентом фильтрации. Можно сказать, что коэффициент влагопроводности аналогичен коэффициенту фильтрации, но применяется он для ненасыщенных водой почв.

Водоподъемная способность почв — свойство почвы вызывать восходящее передвижение содержащейся в ней воды за счет капиллярных сил.

Высота подъема воды в почвах и скорость ее передвижения определяются в основном гранулометрическим и структурным составом почв, их порозностью. Чем почвы тяжелее и менее структурны, тем больше потенциальная высота подъема воды, а скорость подъема ее меньше.

Поведение воды в почве, ее физическое состояние, передвижение в профиле по вертикали и горизонтали, ее доступность растениям, подчиняются очень сложным закономерностям статистического (вероятностного) характера и могут быть описаны в терминах различных методологических подходов: водобалансового – изменения водозапасов почвы и приходорасходных статей водного баланса; гидродинамического – скорости и плотности водных потоков в почве; термодинамического – изменения термодинамических потенциалов почвенной воды.

Первый из указанных подходов наиболее широко используется в почвоведении и является традиционным в почвенных исследованиях, будучи основанным на периодических измерениях почвенной влажности; второй больше всего принят в почвенно-мелиоративных работах, когда инженеры имеют дело с потоками подаваемой в почву или отводимой из почвы воды. Термодинамический подход интенсивно разрабатывается в последнее время и сейчас рассматривается как наиболее перспективный и теоретически обоснованный, поскольку он не только позволяет описывать состояние и поведение воды в почве в данный момент времени в наиболее обобщенном виде на базе фундаментальной физической теории, рассматривая весь водообмен природных экосистем в единых терминах, но и допускает количественный прогноз водообменных процессов, что особенно важно для суждений о водообеспеченности и водопотреблении растений. На основе этого подхода возможно автоматизированное управление водным режимом почв в условиях искусственного увлажнения (орошения) или осушения (дренажа).

Водный режим – совокупность явлений поступления влаги в почву, ее передвижения, удержания в почвенных горизонтах и расхода почвой, изменения физического состояния почвенной влаги.

Элементы водного режима: впитывание; фильтрация; капиллярный подъем; нисходящий, поверхностный и боковой стоки; испарение; десукция; замерзание; оттаивание; конденсация воды.

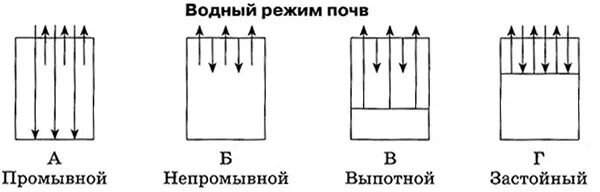

Типы:

Мерзлотный. В районах распространения многолетней мерзлоты. В теплый период года почвенно-грунтовая толща оттаивает. Глубже грунт всегда остается мерзлым и неводопроницаемым. Мерзлый слой грунта является водоупором, обуславливает наличие надмерзлотной верховодки. Верхняя часть оттаявшей почвы за вегетацию насыщается водой.

Промывной. КУ больше 1. Проявляется в местах, где сумма годовых осадков больше испаряемости. Нисходящие токи влаги преобладают над восходящими. Почвенная толща ежегодно однократно или многократно подвергается сквозному промачиванию до уровня залегания грунтовых вод. Количество влаги, уходящей из почвы в грунтовый сток больше, чем количество влаги, поступающей в почву за его счет. Это приводит к интенсивному выщелачиванию продуктов почвообразования. В таких условиях формируются кислые, подзолистые почвы.

Периодически промывной. КУ 0,8–1,2. Характерно чередование ограниченного промачивания профиля (непромывные условия) в сухие годы и сквозное – во влажные годы. Промывание почв избытком осадков создается 1–2 раза в несколько лет. В таких условиях формируются серые лесные почвы, черноземы оподзоленные и выщелоченные, почвы

Непромывной, КУ меньше 1. Формируется в местах, где влага осадков распределяется только в верхних слоях и не достигает грунтовых вод. Сквозного промачивания нет, лишь на глубину 1–2, реже 4 м. Влага атмосферных осадков промачивает почву на некоторую глубину. Способствует образованию степных почв – черноземы и каштановые, бурых полупустынных, серо-бурых пустынных.

Выпотной, КУ меньше 0,1. Превышение суммы десукции и испарения над суммой атмосферных осадков. Разность пополняется за счет притока грунтовых вод. Грунтовые вода залегают близко к поверхности, и капиллярная кайма достигает поверхности. Влага подвергается физическому испарение, «выпотевает». Преобладают восходящие токи влаги. При высокой их минерализации возможно засоление почв влажных тропических саванн.

Ирригационный. Создается при дополнительном увлажнении оросительными водами. Отличается частой сменой нисходящих и восходящих токов воды.

В почве, насыщенной влагой и не содержащей солей, давление почвенной влаги равно нулю. При снижении влажности почвы оно приобретает все большие по абсолютной величине отрицательные значения. По мере иссушения у почвы появляется способность при соприкосновении с водой поглощать ее. Такая способность почв получила название сосущая сила почвы. Величина, характеризующая эту силу, получила название всасывающего давления почвы. Всасывающее давление (сосущая сила) почвы численно равно давлению почвенной воды, но выражается положительной величиной.

По отношению к доступности растениям почвенная вода может быть подразделена (ПО А. А. РОДЕ):

Недоступная для растений. Это вся прочносвязанная вода, составляющая в почве «мертвый запас воды». Недоступность этой воды объясняется тем, что всасывающая сила корней намного меньше сил, которые удерживают эту воду на поверхности почвенных частиц, иначе говоря, всасывающего давления почвенной воды. «Мертвый запас воды» в почвах соответствует приблизительно максимальной адсорбционной влагоемкости или немного превышает ее.

Весьма труднодоступная для растений. Эта категория представлена рыхлосвязанной (пленочной) водой. Трудная доступность ее обусловлена низкой подвижностью этой воды (низким коэффициентом влагопроводности), в силу чего вода не успевает подтекать к точкам ее потребления, т. е. к корневым волоскам.

Труднодоступная вода лежит в пределах между влажностью завядания и влажностью разрыва капилляров. В этом интервале влажности растения могут существовать, но продуктивность их снижается. Уменьшение доступности воды отражается в первую очередь не на внешнем состоянии растений (завядание), а на снижении их продуктивности.

Среднедоступная вода отвечает диапазону влажности от влажности разрыва капилляров до наименьшей влагоемкости. В этом интервале вода обладает значительной подвижностью, и растения поэтому могут бесперебойно снабжаться ею. Продуктивность растений с переходом влажности от ВРК и приближении ее к НВ резко возрастает.

Легкодоступная, переходящая в избыточную вода отвечает диапазону влажности от наименьшей влагоемкости до полной влагоемкости. Заполнение водой большей части пор затрудняет поступление в почву воздуха и может быть причиной затрудненного дыхания и изменения окислительно-восстановительных условий в сторону преимущественного развития восстановительных процессов и создания в почве анаэробной обстановки. Поэтому воду, содержащуюся в почве (за исключением песчаных почв) сверх значения наименьшей влагоемкости, следует считать избыточной.