- •Электромагнитное поле Земли (строение, образование, свойства, значение)

- •Вопрос 1. Гидросфера

- •Вопрос 2. Поверхностные воды

- •Вопрос 3 Свойства океанической воды

- •Вопрос 4. Мировой океан

- •Вопрос 5. Движение вод в Океане

- •Вопрос 7. Речная долина.

- •Вопрос 8. Озёра

- •Вопрос 9. Подземные воды

- •Вопрос 10. Природные ресурсы Океана и его охрана

- •Вопрос 11. Ледники

- •Вопрос 12. Болота

- •1.Литосферные плиты

- •2. Тектонические движения литосферных плит

- •Вопрос 1. Функции почвы. Глобальное значение педосферы

- •Вопрос 2. Тепловые свойства почвы. (Тепловой режим. Тепловой баланс. Промерзание. Альбедо).

- •Многолетнее

- •Вопрос 3. Воздушные свойства почвы (Формы почвенного воздуха. Состав почвенного воздуха. Воздухоемкость. Воздухопроницаемость. Экологическая значимость почвенного воздуха)

- •Классификация почв по гранулометрическому составу

- •В изуальное определение гранулометрического состава

- •Вопрос 5. Минералогический состав почв. (Минералогический состав почвообразующих пород. Общий химический состав почв и его динамика по профилю почвы)

- •Вопрос 7. Почвенный раствор. (Методы выделения почвенных растворов. Химический состав почвенных растворов и динамика концентрации почвенного раствора. Роль почвенных растворов)

- •Вопрос 8. Кислотность и щелочность почв. ( Кислотно-основная характеристика почвы. Кислотность почв. Щелочность почв. Буферность почвы. Окислительно-восстановительные процессы в почвах)

- •Вопрос 10. Виды почвенных профилей (простой и сложный, дифференцированный и недифференцированный, автоморфный и гидроморфный)

- •11. Климат, рельеф, роль материнской породы как факторов почвообразования. Их влияние на формирование основных почвенных признаков и на формирование типов почв.

- •12. Роль животных в процессе почвообразования.

- •13. Участие различных типов растительности в почвообразовании (в т.Ч. Водоросли).

- •14. Роль грибов и м/о в процессе почвообразования.

- •Воздействие животных на разложение и минерализацию органического вещества

- •Механическое воздействие животных на почвы

- •Роющая деятельность животных

- •Вытаптывание почв

1.Литосферные плиты

Это крупный малоподвижный участок земной коры, часть литосферы. Узкими и активными зонами, широтными разломами, литосфера разделена на блоки.

-огромный участок земной поверхности, свободно перемещающийся по верхнему слою мантии (астеносфере). Литосферные плиты ограничены зонами сейсмической, вулканической и тектонической активности — границами плиты. Границы плит бывают трёх типов: дивергентные, конвергентные и трансформные. Так ряд ученых считают, что более 90 % поверхности Земли покрыто 14-ю крупнейшими литосферными плитами: Австралийская плита, Антарктическая плита, Аравийский субконтинент, Африканская плита, Евразийская плита, Индостанская плита, Плита Кокос, Плита Наска, Тихоокеанская плита, Плита Скотия, Северо-Американская плита, Сомалийская плита, Южно-Американская плита, Филиппинская плита.

Плиты среднего размера: Адриатическая плита, Алашаньская плита, Амурская плита, Анатолийская плита, Афганская плита, Бирманская плита, Галапагосская плита, Гренландская плита, Джунгарская плита, Зондская плита, Индокитайская плита, Индонезийская плита, Иранская плита, Карибская плита, Каролинская плита, Китайская плита, Мадагаскарская плита, Марианская плита, Монгольская, Новогебридская плита, Окинавская плита, Ордосская плита, Охотская плита, Памирская плита, Панонская плита, Плита Альтиплано, Плита Вудларк, Плита Горда, Плита Исследователя, Плита Кермандек, Плита Манус, Плита Маоке, Плита Ривера, Плита Соломонова моря, Плита Тонга, Плита Хуан де Фука, Североандская плита, Сейшельская плита, Таджикская плита, Таримская плита, Тибетская плита,Тиморская плита, Тянь-Шанская плита, Ферганская плита, Эгейская плита, Южно-Китайская плита.

Движение литосферных плит: Мантия состоит из частично расплавленной породы, которая находится в постоянном движении из-за тепла, выделяемого ядром Земли. Это движение создает конвекционные потоки в мантии, которые, в свою очередь, приводят в движение литосферные плиты на поверхности Земли, которые как бы плавают на поверхности.

Плиты медленно движутся друг относительно друга со скоростью 1-6 см в год. Их толщина различна – от 60 до 100 км. Большинство плит включают в себя как материковую, так и океаническую кору. Литосфера делится на 8 крупных плит (Северо- и Южно-Американская, Африканская, Антарктическая, Индо-Австралийская, Евразийская, Тихоокеанская, Амурская), десятки средних плит и множество мелких. Силы, которые вызывают расхождение литосферных плит, возникают при перемещении вещества мантии. Мощные восходящие потоки вещества расталкивают плиты, разрывают земную кору, образуя в ней глубинные разломы. За счет подводных излияний лав по разломам формируются толщи магматических горных пород. Застывая, они как бы залечивают раны — трещины. Однако растяжение вновь усиливается, и снова возникают разрывы. Так, постепенно наращиваясь, литосферные плиты расходятся в разные стороны.

Зоны разломов есть на суше, но больше всего их в океанических хребтах на дне океанов, где земная кора тоньше. Наиболее крупный разлом на суше располагается на востоке Африки. Он протянулся на 4000 км. Ширина этого разлома — 80–120 км. Его окраины усеяны потухшими и действующими вулканами.

Вдоль других границ плит наблюдается их столкновение. Оно происходит по-разному. Если плиты, одна из которых имеет океаническую кору, а другая материковую, сближаются, то литосферная плита, покрытая морем, погружается под материковую. При этом возникают глубоководные желоба, смежные с ними хребты островных дуг (Японские острова) или горные хребты (Анды). При столкновении континентальных плит образуются мощные горные системы (Альпы, Кавказ, Гималаи). Срединно-океанические хребты, где рождается новая земная кора, возникают там, где плиты расходятся.

Наличие горных областей во внутренних частях литосферной плиты говорит о том, что когда-то здесь проходила граница двух плит, прочно спаявшихся друг с другом и превратившихся в единую, более крупную литосферную плиту. Таким образом, можно сделать общий вывод: границы литосферных плит — подвижные области, к которым приурочены вулканы, зоны землетрясений, горные области, срединно-океанические хребты, глубоководные впадины и желоба. Именно на границе литосферных плит образуются рудные полезные ископаемые, происхождение которых связано с магматизмом.

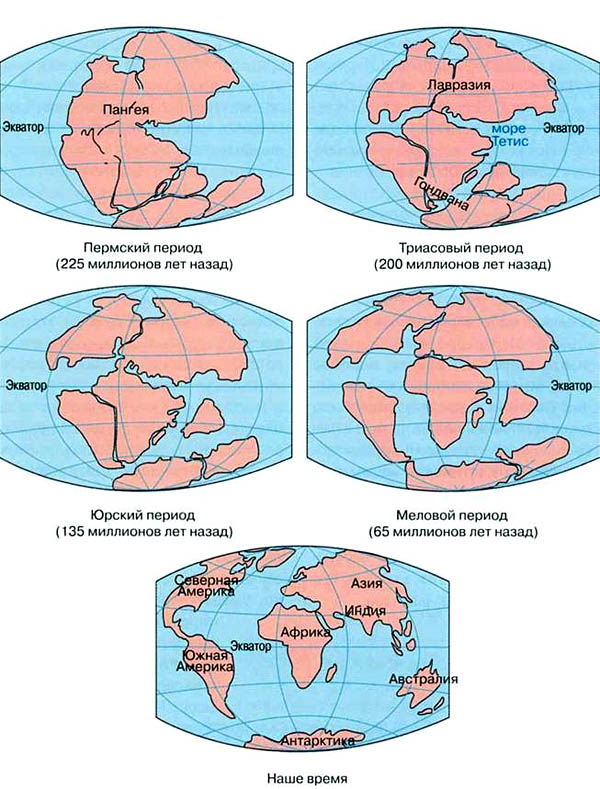

П ервую

научную теорию медленного дрейфа

материков сформулировал немецкий

метеоролог и геолог Альфред Вегенер. В

1912 он указал на многочисленные сходства

в геологическом строении континентов,

а также на общность ископаемой флоры и

фауны в геологическом прошлом. Веским

доказательством было также совпадение

климата в отдаленных эпохах. Вегенер

утверждал, что сначала на поверхности

Земли возник тонкий слой гранитных

пород. Со временем гранитные глыбы

сконцентрировались в один большой

праконтинент — Пангею,

что произошло около 570–280 млн лет назад.

Тогда же образовался праокеан, который

окружал эту сушу. Затем Пангея раскололась

и продолжала распадаться на более мелкие

части. Эта революционная для тех лет

теория достаточно просто объясняла

многие непонятные геологические факты.

ервую

научную теорию медленного дрейфа

материков сформулировал немецкий

метеоролог и геолог Альфред Вегенер. В

1912 он указал на многочисленные сходства

в геологическом строении континентов,

а также на общность ископаемой флоры и

фауны в геологическом прошлом. Веским

доказательством было также совпадение

климата в отдаленных эпохах. Вегенер

утверждал, что сначала на поверхности

Земли возник тонкий слой гранитных

пород. Со временем гранитные глыбы

сконцентрировались в один большой

праконтинент — Пангею,

что произошло около 570–280 млн лет назад.

Тогда же образовался праокеан, который

окружал эту сушу. Затем Пангея раскололась

и продолжала распадаться на более мелкие

части. Эта революционная для тех лет

теория достаточно просто объясняла

многие непонятные геологические факты.

Механизм движения континентов Вегенер обосновал действием центробежных сил в результате вращения Земли и взаимным притяжением Земли, Солнца и Луны. Таким образом, он объяснял отдаление Северной Америки от Европы и Африки, возникновение Атлантического океана, а также интенсивное образование грандиозных складчатых горных цепей Кордильер и Анд, надвигающихся на тихоокеанскую платформу. Дрейфование континентов от полюсов в направлении экватора, вызванное вращательным движением Земли, привело к столкновению Европы и Африки, в результате чего в Африке образовались Атласские горы, а в Европе – Альпы, Карпаты, Динарское нагорье и другие горные цепи.

Появление Гималаев в свою очередь было результатом столкновения Деканского нагорья с Азией. Эти молодые горные цепи возникли в результате медленного движения континентов почти перпендикулярно к общепризнанным по Вегенеру направлениям дрейфа.

Более старые горные цепи ориентированы в иных направлениях, которые Вегенер объяснял другим в то время местоположением как полюсов, так и оси вращения Земли, от которых зависело направление дрейфа. Гипотеза Альфреда Вегенера получила название «Теории мобилизма», от mobile – «движение», «подвижный».

В 1960-е годы в ходе картирования дна Мирового океана были открыты срединно-океанические хребты. В 1962 г. Роберт Диц и Гарри Хесс выдвинули гипотезу спрединга, от spreading – «растягивать», «расширять».

Они предположили, что вдоль срединно-океанических хребтов существуют зоны спрейдинга, в которых из глубин мантии вещество непрерывно поднимается к поверхности со скоростью около 1 см/год. В результате декомпрессионного плавления образуются базальтовые расплавы, которые формируют океаническую кору. Чем дальше от срединно-океанического хребта, тем старше океаническая кора.

Дрейф континентов в геологической истории Земли

Формирование континентальной коры началось около 4,0–3,8 млрд лет назад, т. е. с задержкой приблизительно на 600-800 млн лет по отношению к моменту образования самой Земли. С тех пор происходило последовательное, но весьма неравномерное наращивание массы коры вплоть до ее современных размеров. Интенсивнее всего образование коры происходило в позднем архее. Однако в течение почти всего архея крупных континентов еще не существовало, а их зародыши – нуклеары и древние щиты – скорее всего, развивались изолированно друг от друга. Первый же крупный суперконтинент, Моногея сформировался только на рубеже архея и протерозоя, около 2,6 млрд лет назад, в момент образования у Земли плотного окисножелезного ядра. В последующие эпохи неоднократно возникали другие суперконтиненты, происходили их дробления на отдельные материки, дрейфовавшие в стороны друг от друга, и новые их объединения в новые суперконтиненты типа вегенеровской Пангеи позднего палеозоя. При этом теоретическое рассмотрение проблемы и численное моделирование конвективных процессов в мантии показывает, что суперконтиненты могли формироваться c периодичностью около 800 млн. лет и только после архея, а за все послеархейское время они могли возникать только четыре раза.

Прогноз на будущее

Можно не только делать реконструкции положения континентов на поверхности Земли для прошлых геологических эпох, но и экстраполировать их современный дрейф на будущее. Одно из таких построений, рассчитанное на 50 млн. лет вперед, выполнили еще в 1974 г. Роберт Дитц и Джон Холден. Как видно из этой реконструкции, через 50 млн. лет Атлантический и Индийский океаны станут существенно шире. Соответственно сократится площадь Тихого океана. Северная и Южная Америки сместятся к западу, Африка – к северо-востоку, Европа, Азия и Индия – к востоку, Австралия – к северу и достигнет экватора, тогда как Антарктида почти не изменит своего положения по отношению к Южному полюсу.