Дополнение и обобщение к вопросам 18 и 38

.pdfМетаболизм н-алканов

Для роста микроорганизмов обычно не используются низшие гомологи парафиновых углеводородов, которые являются жидкостями при 20"С (от к-

пентана до н-октана). Это связано с их способностью растворять клеточные мембраны или мембраносвязанные белки, особенно те, от которых зависит транспорт и окисление парафиновых субстратов. В связи с этим применение алканов ограничивают диапазоном углеводородов (С9—C14).

Ассимиляция алканов эукариотическими микроорганизмами проходит

ряд стадий:

1) поглощение алканов клеткой;

2)окисление алканов в соответствующие жирные кислоты;

3)активация жирных кислот в форму их КоА-эфиров;

4)последовательный метаболизм ацил-КоА — деградация в ацетил-КоА

(синтез клеточной массы) или включение части ацил-КоА в клеточные ли-

пиды (биосинтез липидов);

5)использование ацетил-КоА в ЦТК через глиоксилатный шунт;

6)синтез С6-углеродных соединений из щавелевоуксусной кислоты

(глюкогенез); 7) биосинтез компонентов клеточных структур, включая клеточные

аминокислоты, жирные кислоты и т. д.

Сначала УВ сорбируются в наружном полисахаридном слое клеточной стенки или растворяются в липидах. Затем по градиенту концентрации УВ двигаются через каналы в клеточной стенке и попадают в периплазматическое пространство.

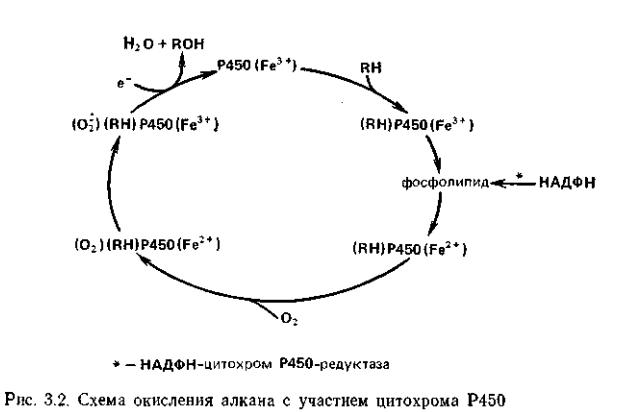

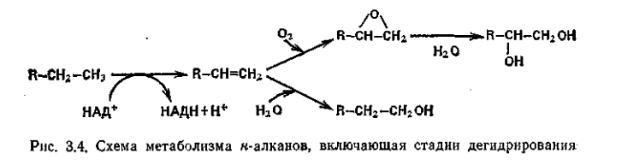

Начальное окисление алканов может идти по трём направления:- окисление н-алканов монооксигеназой;- гидропероксидация н-алканов (не читать заочникам);- дегидрирование н-алканов в соответствующие алкены (не читать заочникам). Достаточно хорошо описано окисление монооксигеназой

у дрожжей, которое протекает в микросомах с участием цитохрома Р450.

Начальное окисление молекул н-алканов.

Может протекать по трем направлениям:

1)окисление н-алканов монооксигеназой (или оксидазой смешанной функции);

2)гидропероксидация н-алканов;

3)дегидрирование н-алканов в соответствующие алкены. Наиболее хорошо известная монооксигеназная система со смешанной функцией окисления —

без участия цитохрома Р450 — была найдена в бесклеточных экстрактах бактерий Pseudomonas oleovorans. (Описано в 18 вопросе)

Метаболические пути окисления

Существует два основных пути:

1)окисление концевых метильных групп (терминальное);

2)окисление р-метиленовых групп (субтерминальное). В наиболее часто

встречающемся первом случае окисляются одна или одновременно обе концевые метильные группы (моно- и дитерминальное окисление).

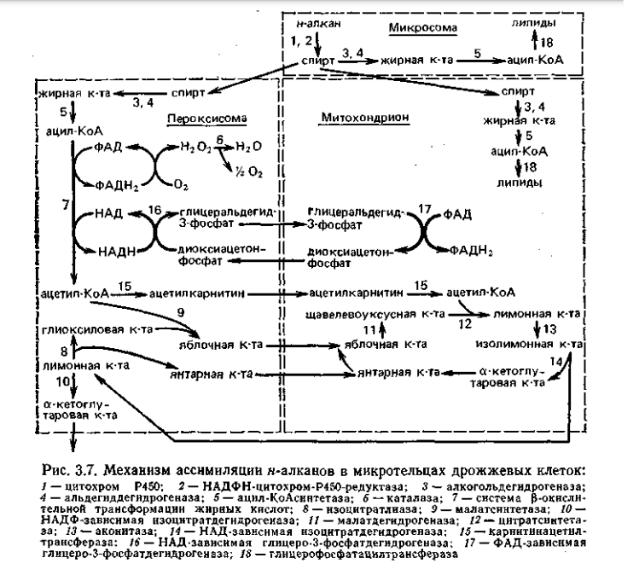

Высшие первичные спирты, образовавшиеся из алканов при терминальном окислении в микросомах, окисляются далее в жирные кислоты через соответствующие альдегиды. Эти реакции катализируют НАД-зависимые алкогольдегидрогеназы и альдегиддегидрогеназы, специфичные к длинноцепным субстратам .Для дальнейшего метаболизма жирные кислоты должны быть активированы в соответствующие КоА-эфиры. Под действием ацил-КоА-синтетаз (I и II), различающихся субклеточной локализацией (I —в

микросомах и митохондриях, II—в пероксисомах).

Дрожжи окисляют углеводороды с помощью индуцибельных ферментов.

Ферментная система, ответственная за окисление н-алканов, находится в эндоплазматическом ретикулуме.

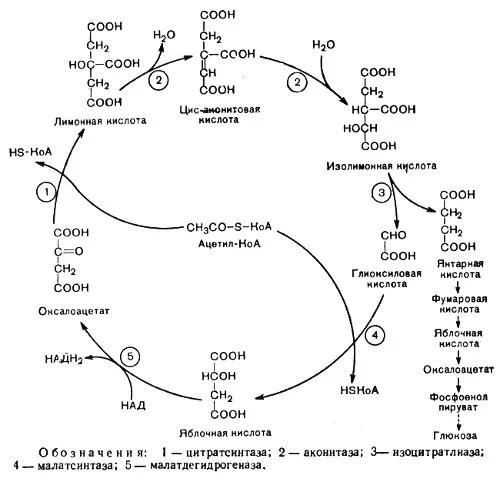

В случае с дрожжами, растущими в среде, содержащей н-алканы, важную роль в биосинтезе компонентов клеточных структур играет глиоксилатный шунт ЦТК. При росте на н-алканах образованный ацетил-КоА включается преимущественно в глиоксилатный путь, а не в цикл трикарбоновых кислот.

Это связано с тем, что при большом количестве С2 остатков, таких как ацетитл-КоА, высока активность ключевых ферментов глиоксилатного пути малатсинтетазы и изоцитратлиазы. Благодаря высокой активности глиоксиатного пути, а также высокой активности пируватдегидрогеназного комплекса ПВК и ФЕП не образуются в качестве интермедиатов и почти весь углерод субстрата превращается в малат и идёт на синтетические нужды.

Благодаря функционированию шунта и вследствие активности пируватдегидрогеназного ферментного комплекса пировиноградная кислота и фосфоенолпируват в качестве интермедиатов не образуются (в отличие от

«глюкозных» клеток дрожжей). И почти весь углерод субстрата при окислении н-алканов превращается в ацетил-КоА.

Субклеточное фракционирование алканрастущих дрожжей С. tropicalis

показало, что из ферментов, относящихся к глиоксилатному циклу, только изоцитратлиаза и малатсинтетаза являются пероксисомальными ферментами.

Цитратсинтетаза, аконитаза, малатдегидрогеназа, которые являются типичными для ЦТК, локализованы в митохондриях. Эти факты указывают,

что пероксисомы должны кооперироваться с митохондриями в

метаболизме алканов. Найдено, что в С. tropicalis и С. lipolytica ацетил-КоА,

необходимый для синтеза лимонной кислоты, может «переноситься» из пероксисом в митохондрии с помощью карнитинацетилтрансферазы.

Обобщенная схема ассимиляции алканов в дрожжевых клетках:

Связь глиоксилатного цикла с синтезом сахаров: