![]()

2.2. Основные философские направления

Философские направления различаются, прежде всего, по решению основного вопроса философии. Основной вопрос философии - это вопрос об отношении сознания к материи, мышления к бытию, духа к природе. Этот вопрос является основным только в методологическом отношении, т.к. от его решения зависит решение всех остальных проблем философии.

Основной вопрос философии имеет две стороны, или два подвопроса:

I) что первично - материя или сознание, дух или природа;

2) познаваем ли мир.

В зависимости от того, как философы отвечали на первую сторону основного вопроса философии, они образовали материалистическое и идеалистическое направления.

3.5 ДИАЛЕКТИКО-МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ

картинА МИРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ

XIX ВЕКА

3.5.1. ФОРМИРОВАНИЕ ДИАЛЕКТИКО-

МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА

Обычно принято считать, что диалектико-материалистичес-

кая картина мира создавалась преимущественно в 70-х - 80-х гг.

XIX в. Фридрихом Энгельсом. И это действительно так. Вместе

с тем, некоторые основы этой картины мира начали заклады-

ваться значительно раньше, еще в середине XIX в. известным

русским мыслителем А. И. Герценым. Его философское насле-

дие явилось крупным вкладом в развитие не только русской, но

и мировой философской мысли.

В 1844-1845 гг. Герцен создавал свой основной философс-

кий труд «Письма об изучении природы», в котором предпри-

нял успешную попытку материалистической переработки диа-

лектики Гегеля. Пер госмысление Гегеля было вызвано необхо-

димостью найти ответы на поставленные в его философии воп-

росы, но с противоположных Гегелю, материалистических по-

зиций. И в этом, заметим, Герцен значительно превзошел Л.

Фейербаха, философия которого использовалась в борьбе с иде-

ализмом Гегеля, но будучи в своей основе метафизико-материа-

листической, не позволяла переосмыслить с материалистичес-

ких позиций гегелевскую идеалистическую диалектику.

Герцен стремился преодолеть две исторически сложившиеся

в философии крайности, которые, по его мнению, неизбежно

ведут к заблуждениям в понимании природы. Такими крайнос-

тями он считал идеализм и метафизический материализм. Иде-

алистическое объяснение природы всегда казалось Герцену не-

убедительным (он стремился держаться «реальной почвы» еще

до того, как стал последовательным материалистом). И в этом,

несомненно, большую роль сыграло то обстоятельство, что Гер-

цен получил серьезную естественнонаучную подготовку в уни-

верситете и поэтому неизменно ценил положительную науку.

«Без естественных наук, - писал он, - нет спасения современ-

ному человеку, без этой здоровой пищи, без этого строгого вос-

питания фактами, без этой близости к окружающей нас жизни - где-нибудь в душе останется монашеская келья и в ней

мистическое зерно, которое может разлиться темной водой по

всему разумению». В «Письмах об изучении природы» Герцен

уделил большое внимание показу несостоятельности идеализма

в понимании окружающего мира, делая это с точки зрения пос-

ледовательного материализма.

Вместе с тем, Герцен критиковал и представителей метафи-

зического материализма, но уже с диалектических позиций.

Общий недостаток прежнего (метафизического) материализма

Герцен справедливо усматривал в том, что ему чужды идеи раз-

вития и всеобщей связи. Природа для материалистов-метафи-

зиков - это унылая картина смены одних и тех же форм и со-

стояний. У них, отмечал Герцен, будут атомы, явления, груды

фактов, но не будет стройного, всецелого космоса. Для Герцена

же природа качественно многообразна. В ней все взаимосвязано

и находится в состоянии изменения и развития. Исторический

процесс природы, указывал Герцен, венчается человеком сего

сознанием. «Если вы на одно мгновение остановите природу как

нечто мертвое, - писал он, - вы не только не дойдете до воз-

можности мышления, но не дойдете до возможности наливча-

тых животных, до возможности поростов и мхов; смотрите на

нее как она есть, а она есть в движении; дайте ей простор, смот-

рите на ее биографию, на историю ее развития - тогда только

раскроется она в связи».11 Так понимал Герцен диалектику

физического мира.

Следующим этапом в формировании диалектико-материали-

стической картины мира стали работы Ф.Энгельса, написанные

в 70-х - 80-х годах XIX в. Они как бы продолжили идеи, выска-

занные в 40-х годах XIX в. А. И. Герценым. Под впечатлением

«Писем об изучении природы», - писал впоследствии выдаю-

щийся русский философ-марксист Г.В.Плеханов, - «легко можно

подумать, что они написаны не в начале 40-х годов, а во второй

половине 70-х, и притом не Герценым, а Энгельсом. До такой

степени мысли первого похожи на мысли второго. А это порази-

тельное сходство показывает, что ум Герцена работал в том же

направлении, в каком работал ум Энгельса».45

К 70-м годам XIX столетия в условиях стихийно протекаю-

щего процесса диалектизации естественных наук возникла не-

обходимость философского обобщения их достижений - с тем,

чтобы придать материализму новую, диалектическую форму.

Ибо с позиций только такого материализма можно было раз-

вить диалектико-материалистическое понимание природы. Так

как Маркс был почти целиком поглощен работой над своим глав-

ным трудом - «Капиталом», то за решение новых теоретичес-

ких задач, выдвинутых всем ходом развития естествознания,

взялся Ф. Энгельс.

Следует отметить, что глубокий интерес к математике и ес-

тественным наукам проявляли и Маркс, и Энгельс. Но Маркс

более основательно занимался математикой, хорошо знал исто

рию техники и прикладное естествознание (например, агрохи-

мию). Энгельса больше интересовало теоретическое естествоз-

нание. Он глубоко изучал физику, химию, астрономию и биоло-

гию. Уже в работах Маркса и Энгельса, относящихся к периоду

становления марксизма (т. е. до 1848 г.), имеются многочислен-

ные факты, свидетельствующие об их серьезном внимании к

развитию и достижениям естествознания и техники. Но основ-

ной этап в математических и естественнонаучных занятиях

Маркса и Энгельса начинается в 70-х годах XIX в. В этот пери-

од они приступили к написанию самостоятельных работ: Маркс

создает важнейшую часть своих математических рукописей, в

которых он поставил своей задачей дать диалектическое обо-

снование дифференциального исчисления, а Энгельс (с 1873 г.)

приступает к реализации грандиозного замысла «Диалектики

природы». К этому времени достижения естествознания уже

были столь велики, что обеспечивали все основные данные для

создания диалектико-материалистической картины мира.

В работе Энгельса над «Диалектикой природы» выделяются

два главных периода. Первый период - с мая 1873 г., когда в

письме к Марксу в Манчестер им впервые был изложен замы-

сел указанной работы46, и по май 1876 г., когда Энгельс присту-

пил к созданию своего большого труда «Анти-Дюринг» (« Пере-

ворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом»).

Этот труд был направлен против немецкого философа, экономи-

ста и социолога Е.Дюринга, работы которого («Курс философии»,

«Критическая история национальной экономики и социализма»)

приобрели в середине 70-х годов XIX в. определенную популяр-

ность в среде немецкой социал-демократии. Как философ Дю-

ринг пытался построить систему «философии действительнос-

ти», которая утверждала бы новый способ мышления. Однакә

его попытка построить корректную философскую теорию, исхо-

дящую, как ему казалось, из материалистических предпосы-

лок, на деле явилась смешением метафизического материализ-

ма, позитивизма и кантианства.

Философская полемика Дюринга и Энгельса, нашедшая от-

ражение в книге последнего «Анти-Дюринг», имела большое

значение для вытеснения из понимания природы и общества

упрощенных материалистических (а зачастую и идеалистичес-

ких) версий и для утверждения диалектико-материалистичес-

кой картины мира. Материалы книги «Анти-Дюринг» публи-

ковались с января 1877 г. по июль 1878 г. в виде серии статей

в центральном органе германской социал-демократической

партии - газете «Форветс». Затем при жизни Энгельса эта кни-

га выходила тремя отдельными изданиями.

В предисловии ко второму изданию «Анти-Дюринга» Энгельс

писал: «Маркс и я были едва ли не единственными людьми, которые спасли из немецкой идеалистической философии со-

знательную диалектику и перевели ее в материалистическое

понимание природы и истории. Но для диалектического и вме-

сте с тем материалистического понимания природы необходимо

знакомство с математикой и естествознанием».

После окончания работы над «Анти-Дюрингом» (июль 1878

г.) начинается второй период работы Энгельса над «Диалектикой

природы», который продолжался по 1886 г. Однако после смерти

Маркса в марте 1883 г. Энгельс, всецело поглощенный работой

по завершению публикации «Капитала», уже не имел возможно-

сти заниматься естествознанием систематически и вскоре вынуж-

ден был фактически первать дальнейшее написание «Диалек-

тики природы», которая в результате осталась незаконченной.

Таким образом, осуществить свой первоначальный замысел

Энгельсу не удалось. За 13-летний период работы над «Диалек-

тикой природы» им было изучено более ста трудов крупнейших

естествоиспытателей того времени, написано 10 более или ме-

нее готовых статей и глав и около 170 заметок и фрагментов.

При жизни Энгельса материалы, относящиеся к «Диалектике

природы», не публиковались. Их первая публикация состоялась

в СССР уже в 20-х годах ХХ века.

Несмотря на то, что «Диалектика природы» осталась неза-

вершенной, составляющие ее работы, вместе с другими произ-

ведениями Энгельса («Анти-Дюринг», «Людвиг Фейербах и ко-

нец классической немецкой философии») сыграли огромную роль

в формировании во второй половине XIX в. диалектико-матери-

алистической картины мира.

3.5.2. Эволюция понимания материи в истории

ФИЛОСОФИИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ.

МАТЕРИЯ КАК ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Исторически в понятии «материя» аккумулировался, кон-

центрировался тот запас знаний людей об окружающем мире,

который был достигнут на том или ином этапе развития обще-

ства. В античной натурфилософии возник и укрепился субстан-

циальный подход к пониманию материи. Считалось, что мате-

рия - это какая-то субстанция (от лат. substantia - то, что ле-

жит в основании), т. е. какая-то общая первооснова всего су-

ществующего. Как известно, некоторые натурфилософы антич-

ности в качестве такой первоосновы предлагали четыре «сти-

хии» - воду, воздух, огонь, землю, - одну из которых и прини-

мали за материю (Фалес, Анаксимен, Гераклит). И только Анак-

симандр, полагая, что ни одну из этих чувственно воспринима-

емых «стихий» нельзя считать первоосновой мира, т.е. матери-

Эволюция представлений о материи в философии и науке

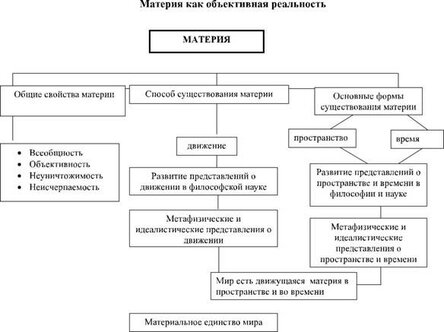

Для обозначения объективно-реального бытия в философии используется категория материи (от лат. materia – вещество). Это понятие возникает еще в античности в результате мысленного поиска некой первоосновы бытия, изначальной сущности, объединяющей мир в единое целое. По мнению философов-материалистов, такая первичная сущность должна находиться в природе и не зависеть в своем существовании от каких-либо духовных явлений – ни от человеческого сознания, ни от высшего разума.

Материя– философская категория для обозначения объективной реальности, бесконечного множества всех существующих в мире объектов и систем, т.е. того, что существует вне человеческого сознания. Материя — это субстрат любых свойств, связей, отношений и форм движения. Материя включает в себя не только все непосредственно наблюдаемые объекты и тела природы, но и все те, которые в принципе могут быть познаны в будущем на основе совершенствования средств наблюдения и эксперимента. Весь окружающий нас мир представляет собой движущуюся материю в её бесконечно разнообразных формах и проявлениях, со всеми её свойствами, связями и отношениями.

В философии существует несколько подходов к понятию (категории) «материя»:

• материалистический подход, согласно которому материя есть основа бытия, а все иные бытийные формы — дух, человек, общество — порождение материи; по утверждению материалистов, материя первична и представляет собой наличное бытие;

• объективно-идеалистический подход — материя объективно существует как порождение (объективизация) независимого от всего сущего первичного идеального (абсолютного) духа;

• субъективно-идеалистический подход – материи как самостоятельной реальности не существует вообще, она лишь продукт (феномен — кажущееся явление, "галлюцинация") субъективного (существующего только в виде сознания человека) духа;

• позитивистский — понятие "материя" ложно, поскольку его нельзя доказать и полностью изучить при помощи опытного научного исследования.

В современной науке и философии утвердился материалистический подход к проблеме бытия и материи, согласно которому материя есть объективная реальность и основа бытия, первопричина, а все иные формы бытия – дух, человек, общество – проявления материи и производны от нее.