Стафілококи i стрептококи. Мікробіологічна діагностика захворювань, спричинених стафілококами i стрептококами. Менінгококи і гонококи. Мікробіологічна діагностика захворювань, спричинених менінгококами і гонококами

Стрептококки.

В семейство Streptococcaceae входит семь родов, из которых для человека наибольшее значение имеют стрептококки (род Streptococcus) и энтерококки (род Enterococcus). Наиболее значимые виды - S.pyogenes (стрептококки группы А), S.agalactiae (стрептококки группы В), S.pneumoniae (пневмококк), S.viridans (зеленящие стрептококки, биогруппа mutans), Enterococcus faecalis.

Морфология. Стрептококки (от греч. streptos - цепочка и coccus - зерно) - грамположительные цитохромнегативные бактерии шаровидной или овоидной формы, растущие чаще в виде цепочек, преимущественно неподвижные, не имеют спор. Патогенные виды образуют капсулу (у пневмококка имеет диагностическое значение). Факультативные (большинство) или строгие анаэробы.

Культуральные свойства. Стрептококки плохо растут на простых питательных средах. Обычно используют среды с кровью или сывороткой крови. Чаще применяют сахарный бульон и кровяной агар, содержащий 5% дефибринированной крови. На бульоне рост придонно - пристеночный в виде крошковатого осадка, бульон чаще прозрачен. На плотных средах чаще образуют очень мелкие колонии. Оптимум температуры +37о С, рН - 7,2-7,6. На плотных средах стрептококки группы А образуют колонии трех типов:

- мукоидные (напоминают капельку воды) - характерны для вирулентных штаммов, имеющих капсулу;

- шероховатые - плоские, с неровной поверхностью и фестончатыми краями - характерны для вирулентных штаммов, имеющих М- антигены;

- гладкие - характерны для маловирулентных штаммов.

Предпочитают газовую смесь с 5% СО2. Способны образовывать L- формы.

Для дифференциации стрептококков используют различные признаки: рост при +10о и 45о С, рост на среде с 6,5% NaCl, рост на среде с рН 9,6, рост на среде с 40% желчи, рост в молоке с 0,1% метиленовым синим, рост после прогревания в течение 30 мин. при 60о С. Наиболее распространенный S.pyogenes относится к 1 группе (все признаки отрицательны), энтерококки (3 группа) - все признаки положительны.

Существует ряд классификаций стрептококков. Наиболее проста классификация, основанная на особенностях роста этих микроорганизмов на агаре с кровью барана (по отношению к эритроцитам).

Бета - гемолитические стрептококки при росте на кровяном агаре образуют вокруг колонии четкую зону гемолиза, альфа - гемолитические - частичный гемолиз и позеленение среды (превращение окси- в метгемоглобин), гамма- гемолитические - на кровяном агаре гемолиза незаметно. Альфа - гемолитические стрептококки за зеленый цвет среды называют S.viridans (зеленящими).

Антигенная структура. Серологическая классификация имеет практическое значение для дифференциации имеющих сложное антигенное строение стрептококков. В основе классификации - группоспецифические полисахаридные антигены клеточной стенки. Выделяют 20 серогрупп, обозначенных заглавными латинскими буквами. Наибольшее значение имеют стрептококки серогрупп А,В и D.

У стрептококков серогруппы А имеются типоспецифические антигены - белки М, Т и R. По М- антигену гемолитические стрептококки серогруппы А подразделены на серовары (около 100).

Стрептококки имеют перекрестно - реагирующие антигены с антигенами клеток базального слоя эпителия кожи, эпителиальных клеток корковой и медуллярной зон тимуса. В клеточной стенке стрептококков обнаружен также антиген (рецептор II), способный взаимодействовать с Fс- фрагментом IgG.

Факторы патогенности стрептококков.

1. Белок М- главный фактор. Определяет адгезивные свойства, угнетает фагоцитоз, определяет типоспецифичность, обладает свойствами суперантигена. Антитела к М- белку обладают протективными свойствами.

2. Капсула - маскирует стрептококки за счет гиалуроновой кислоты, аналогичной гиалуроновой кислоте в тканях хозяина.

3. С5а - пептидаза - расщепляет С5а - компонент комплемента, чем снижает хемоатрактивную активность фагоцитов.

4. Стрептококки вызывают выраженную воспалительную реакцию, в значительной степени обусловленную секрецией более 20 растворимых факторов - ферментов (стрептолизины S и О, гиалуронидаза, ДНК- азы, стрептокиназа, протеазы) и эритрогенных токсинов.

Эритрогенин - скарлатинозный токсин, обусловливающий за счет иммунных механизмов образование ярко красной скарлатинозной сыпи. Выделяют три серологических типа этого токсина (А,В и С). Токсин обладает пирогенным, аллергенным, иммуносупрессивным и митогенным действием.

Генетика. Мутации и рекомбинации менее выражены, чем у стафилококков. Способны синтезировать бактериоцины. Фаги для дифференциации не применяют.

Эпидемиологические особенности. Основными источниками являются больные острыми стрептококковыми инфекциями (ангина, пневмония, скарлатина), а также реконвалесценты. Механизм заражения - воздушно - капельный, реже - контактный, очень редко - алиментарный.

Клинико - патогенетические особенности. Стрептококки - обитатели слизистых верхних дыхательных путей, пищеварительного и моче - полового трактов, вызывают различные заболевания эндо- и экзогенного характера. Выделяют локальные (тонзиллит, кариес, ангины, отиты и др.) и генерализованные инфекции (ревматизм, рожистое воспаление, скарлатина, сепсис, пневмония, стрептодермии и др.). Развитие тех или иных форм зависит от ряда условий, в т.ч. от входных ворот, различных факторов патогенности, состояния иммунной системы (особую роль играют антитоксины и типоспецифические М- антитела).

Особое положение в роде Streptococcus занимает вид S.pneumoniae (пневмококк) - этиологический агент крупозной пневмонии, острых и хронических воспалительных заболеваний легких. От остальных стрептококков отличается морфологией (чаще диплококки в форме пламени свечи, плоскими концами друг к другу, обладают выраженной капсулой), антигенной специфичностью (имеют 83 серовара по капсульному полисахаридному антигену), высокой чувствительностью к желчи и оптохину, вызывают альфа - гемолиз. Главный фактор патогенности - полисахаридная капсула.

Скарлатину вызывают различные серотипы бета - гемолитических стрептококков, обладающих М- антигеном и продуцирующих эритрогенин (токсигенные стрептококки серогруппы А). При отсутствии антитоксического иммунитета возникает скарлатина, при наличии - ангина.

Лабораторная диагностика. Основной метод диагностики - бактериологический. Материал для исследования - кровь, гной, слизь из зева, налет с миндалин, отделяемое ран. Решающим при исследовании выделенных культур является определение серогруппы (вида). Группоспецифические антигены определяют в реакции преципитации, латекс - агглютинации, коагглютинации, ИФА и в МФА с моноклональными антителами (МКА). Серологические методы чаще используют для диагностики ревматизма и гломерулонефрита стрептококковой этиологии - определяют антитела к стрептолизину О и стрептодорназе.

Впервые стафилококки были обнаружены Пастером и Кохом в 1878 г. Подробно описал клиническую картину, вызываемую стафилококками, и изучил их Розенбах (1884).

Морфология и биологические свойства. Стафилококки (от греч. staphyle — виноградная гроздь) имеют форму круглых шаров диаметром 0,6—1 мкм, которые располагаются кучками, напоминающими грозди винограда. В патологическом материале они могут обнаруживаться в виде отдельно лежащих одиночных кокков, диплококков, коротких цепочек. Спор не образуют, жгутиков не имеют. У некоторых штаммов стафилококков обнаруживают капсулу. Под действием пенициллина и других веществ стафилококки могут образовывать L-формы. Стафилококки хорошо окрашиваются анилиновыми красками, грамположительны.

По типу дыхания являются факультативными анаэробами. Стафилококки хорошо растут на простых питательных средах в различных атмосферных условиях, в том числе при 20—30% углекислоты, образуя при этом сильный токсин; оптимальный рН 7,2—7,8; растут в пределах 8—43°С при оптимуме 37°С. На мясо-пептонном бульоне дают равномерное помутнение с осадком. На плотных средах образуют средней величины (диаметр 2—4 мм) гладкие, круглые, выпуклые, блестящие, с ровными краями колонии. Благодаря пигментообразованию колонии могут быть золотистого, желтого, лимонно-желтого, кремового или белого цвета. Пигментообразование лучше выражено при посеве из молочно-солевой агар. Пигмент, выделяемый стафилококками, относится к липохромам и растворяется в спирте, эфире, ацетоне, не растворяется в воде. Поэтому при росте на питательной среде окрашены только колонии стафилококка. Встречаются беспигментные колонии.

Стафилококки разлагают ряд углеводов с образованием кислоты: глюкозу, лактозу, маннит, сахарозу, мальтозу, образуют на питательном субстрате сероводород, восстанавливают нитраты в нитриты, разжижают желатин.

Токсинообразование. Патогенные свойства стафилококков обусловлены способностью вырабатывать экзотоксины и ферменты агрессии. В настоящее время выделяют четыре типа стафилококковых токсинов: альфа (а), бета (b), дельта (d), гамма (у). Они являются самостоятельными субстанциями и вызывают лизис эритроцитов, оказывают летальное и некротическое действие. Эти свойства неодинаково выражены у различных типов токсинов. Наиболее изучены гемолитические свойства токсинов, поэтому их часто называют гемолизинами. Гемолитическую способность стафилококков можно определить при посеве на кровяной агар, на котором через 18—24 ч вокруг колонии стафилококка видна зона гемолиза. Некротическое действие можно установить, вводя культуру стафилококка внутрикожно кролику. Через 24—48 ч на месте инъекции наступает некроз кожи (положительная дермонекротическая проба). Летальные свойства определяют внутривенным введением 0,2—0,4 мл стафилококкового токсина кролику. Смерть животного наступает через 5—10 мин.

Альфа - токсин наиболее изучен. Относится к истинным токсинам. Разрушает эритроциты кролика и барана, слабо — эритроциты человека. Термолабилен. Оказывает летальное и некротическое действие. Обладает антигенными и иммуногенными свойствами, легко переводится в анатоксин.

Дельта-токсин в основном продуцируется штаммами стафилококков, выделяемыми из патологического материала от больных. Действует на эритроциты человека и лошади. Вызывает гибель кроликов при внутривенном введении 125 мкг очищенного токсина. Антигенные свойства выражены слабо, не переводится в анатоксин. Гамма-токсин малоизучен. Вызывает лизис эритроцитов кролика, барана и человека. Термолабилен.

Установлено, что патогенные стафилококки выделяют вещества, губительно действующие на лейкоциты человека и различных видов животных. Эти вещества получили название лейкоцидинов. У стафилококков описано четыре типа лейкощщинов. Они обладают антигенными свойствами. "При иммунизации животных можно получить иммунную сыворотку, обладающую способностью нейтрализовать лейкоцитолитическое действие яда.

Патогенные стафилококки способны продуцировать энтеротоксин, который вызывает пищевые отравления. Стафилококковые пищевые интоксикации возникают после приема пищи, содержащей энтеротоксин, выделенный стафилококками при размножении в продукте. Важной особенностью стафилококкового энтеротоксина является его термоустойчивость. Поэтому продукты, содержащие энтеротоксин, даже после термической обработки могут явиться причиной пищевого отравления.

В последние годы у некоторых патогенных стафилококков найден особый экзотоксин, который был назван Стафилококки, выделяющие этот вид токсина, вызывают эксфолиативные поражения кожи (пузырчатка новорожденных, локальное буллезное импетиго, скарлатинозоподобная сыпь).

К токсическим субстанциям относятся выделяемые стафилококками ферменты агрессии:

1) плазмокоагулаза, вызывающая свертывание плазмы крови;

2) гиалуронидаза, расщепляющая гиалуроновую кислоту, которая входит в состав основного вещества соединительной ткани; 3) фибринолизин, растворяющий фибрин;

4) фосфатаза. Кроме того, установлено, что патогенные свойства стафилококков связаны со способностью их продуцировать дезоксирибонуклеазу (ДНК-азу), лецитовителлазу, липазу, лизоцим. Стафилококки могут продуцировать антибиотические вещества — бактериоцины (стафилоцины). Установлено, что стафилоцины не только подавляют рост других штаммов стафилококков, но и оказывают ингибиторное действие на дифтерийные палочки, а также различные виды бацилл и клостридий.

Устойчивость. Среди патогенных микробов стафилококки наиболее устойчивы во внешней среде. Они хорошо переносят замораживание, сохраняя при этом жизнеспособность в течение нескольких лет, и высыхание, являясь в дальнейшем источником пылевой (воздушной) инфекции. Прямой солнечный свет убивает стафилококки в течение нескольких часов. При нагревании до 70°С они погибают в течение 1 ч, до 80°С — через 10—20 мин. Менее устойчивы стафилококки к действию различных химических веществ: 0,1% раствор сулемы и 3% раствор карболовой кислоты убивают их в течение 15—30 мин, 1% раствора хлорамина — через 2—5 мин. Стафилококки устойчивы к повышенной концентрации хлорида натрия. Поэтому при выделении их из загрязненного материала используют питательные среды с повышенным содержанием NaCl (7—10%). Стафилококки быстро приобретают устойчивость к антибиотикам. Особенно распространены штаммы, устойчивые к пенициллину, так как стафилококки обладают ферментом пенициллиназой.

Антигенная структура. Изучена недостаточно. Выделены около 30 полисахаридных типоспецифических антигенов и один общий белковый антиген. К этим антигенам получены агглютинирующие и преципитирующие сыворотки. Однако довольно большое количество культур стафилококков не поддается серологическому типированию.

Классификация. Род стафилококков, согласно классификации Берджи (1974), делят на три вида:

1) Staphylococcus aureus;

2) Staph, epidermidis;

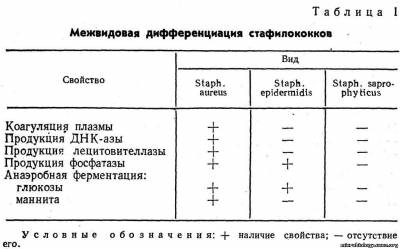

3) Staph, saprophytics. Болезнетворное действие оказывает преимущественно Staph, aureus. Staph, epidermidis и Staph, saprophytics являются постоянными обитателями кожи и слизистых оболочек. Общепринятыми тестами для дифференциации этих видов служат:

а) реакция плазмокоагуляции;

б) сбраживание маннита в анаэробных условиях.

Staph,

aureus коагулирует плазму крови, сбраживает

маннит в анаэробных условиях, а также

продуцирует ДНК-азу, фибринолизин,

гиалуронидазу, лецитовителлазу, фосфатазу

и другие факторы патогенности. Два

других вида: Staph, epidermidis и Staph, saprophyticus —

не обладают основными факторами

патогенности. Вид Staph, saprophyticus изучен

еще мало. Для дифференциации различных

видов стафилококков в настоящее время

рекомендуют тесты, приведенные в табл.

1.

У

Staph, aureus обнаружены фаги. Существует

международный набор, состоящий из 22

фагов, объединенных в 4 группы (I, И, III и

IV). С помощью этого набора фагов производят

фаготипирование выделенных культур

Staph, aureus.

У

Staph, aureus обнаружены фаги. Существует

международный набор, состоящий из 22

фагов, объединенных в 4 группы (I, И, III и

IV). С помощью этого набора фагов производят

фаготипирование выделенных культур

Staph, aureus.

Чувствительность стафилококка к одному или нескольким фагам является довольно постоянным признаком. Удается типировать 75— 80% всех культур патогенных стафилококков. Фаготипирование играет большую роль в эпидемиологическом анализе стафилококковых заболеваний, помогая установить источник инфекции и определить пути ее распространения.

Патогенность. Из лабораторных животных наиболее чувствительны кролики, в меньшей степени — морские свинки и белые мыши.

Патогенез и клиника. Как уже отмечено, стафилококки широко распространены во внешней среде. Они являются сапрофитами кожи и слизистых оболочек человека. У здоровых людей наряду с не патогенными довольно часто встречаются патогенные стафилококки. Преимущественная их локализация — слизистая оболочка носа и зева. Установлено, что только у небольшой части людей в организме постоянно отсутствует патогенный стафилококк. У большинства он имеется периодически, а некоторые лица являются постоянными бактерионосителями. Имеется категория «злостных» носителей, в носоглотке которых постоянно и в большом количестве обитают патогенные стафилококки, устойчивые к антибиотикам, определенных фаготипов и называемые «эпидемическими», так как они часто являются причиной стафилококковых массовых заболеваний в больницах. Такие носители, особенно среди медицинского персонала, а также лица, страдающие стафилококковыми заболеваниями, являются основным источником стафилококковой инфекции в больницах.

Стафилококки играют огромную роль в патологии. Они вызывают самые разнообразные гнойные заболевания: гнойничковые поражения кожи и подкожной клетчатки, ангины, отиты, пневмонии, уретриты, холециститы, энтероколиты, сепсис и др. Особенно велика их роль в акушерско-гинекологической практике и хирургии. Стафилококки являются наиболее частой причиной гнойно- воспалительных заболеваний у новорожденных вплоть до генерализованной инфекции — сепсиса, маститов у рожениц, гнойных осложнений после операций у хирургических больных. Патологический процесс вызывается, как правило, патогенными стафилококками. Однако у лиц с пониженной сопротивляемостью инфекционный процесс может быть обусловлен непатогенным стафилококком. Стафилококковые заболевания протекают тяжело, с высокой летальностью, особенно у детей раннего возраста и ослабленных больных.

Инфекция передается главным образом контактным путем или через воздух. При некоторых заболеваниях (гнойничковые болезни кожи, ангины и др.) инфекция может быть эндогенной.

Среди стафилококковых заболеваний особое место занимают пищевые интоксикации, возникающие в результате употребления в пищу продуктов (чаще всего молочных, мясных и сладких блюд), в которых произошли размножение стафилококка и накопление энтеротоксина.

Они имеют наибольший удельный вес среди пищевых отравлений микробной природы. Стафилококковые пищевые отравления называют токсикозами, так как характерная клиническая картина (многократная рвота, головная боль, сердечная слабость, иногда понос) обусловлена действием не стафилококка, а его энтеротоксина.

Иммунитет. Человек обладает значительной устойчивостью к воздействию стафилококков благодаря защитным свойствам кожи, фагоцитозу, наличию у здоровых лиц противостафилококковых антител и других факторов. После перенесенного заболевания иммунитет непродолжительный и малонапряженный.

В механизме иммунитета против стафилококка главная роль принадлежит гуморальному фактору, в частности стафилококковому антитоксину, а клеточная защита имеет второстепенное значение. Приобретенный антитоксический иммунитет нестойкий. Для стафилококковых заболеваний характерна склонность к рецидивам. Сопротивляемость стафилококковой инфекции снижается в результате различных заболеваний, травм, диабета, облучения и т. д.

Микробиологическая диагностика. Материалом для исследования являются: гнойное отделяемое, мокрота, слизь из зева и носа, воспалительный экссудат, моча, кровь, испражнения, рвотные массы, промывные воды желудка и др.

Схема микробиологического исследования.

Первый день:

1) микроскопия материала, окрашенного по Граму, позволяет составить ориентировочное представление о виде микроба и степени обсемененности материала;

2) посев исследуемого материала в солевой бульон, на чашки с молочно-солевым агаром (или желточно-солевым) и 5% кровяным агаром. Посевы помещают в термостат при 37°С на 18—24 ч.

Второй день: просмотр чашек с посевами. На чашке с желточно-солевым агаром отмечают образование зоны помутнения вокруг колонии с радужным венчиком (в случае наличия фермента лецитовителлазы), на кровяном агаре — гемолиз. Подозрительные колонии микроскопируют и отсевают на скошенный агар для выделения чистой культуры. Из солевого бульона делают высев на чашки с молочно-солевым или желточно-солевым агаром. Далее исследуют, как первичные посевы на плотных средах.

Третий день: культуру, выросшую на скошенном агаре, изучают, определяя признаки патогенности: ставят реакцию плазмокоагуляции, засевают в пробирку с маннитом и определяют чувствительность к антибиотикам. В целях эпидемиологического анализа проводят фаготипирование. Четвертый день: учет реакции плазмокоагуляции, ферментации маннита, чувствительности к антибиотикам, фаготипирования. Культуры, коагулирующие плазму, сбраживающие маннит в анаэробных условиях, относят к патогенным.

При пищевых отравлениях для установления этиологической роли стафилококков ставят биопробу на котятах. Для этого им скармливают остатки пищи, вызвавшей отравление, или вводят в желудок через зонд выделенную культуру стафилококка. В случае наличия в исследуемом материале энтеротоксина у котят через 30—60 мин наступает рвота и понос.

Профилактика и лечение. Широкое распространение стафилококковых заболеваний связано с интенсивностью циркуляции стафилококков, значительной устойчивостью их во внешней среде, естественным отбором высоковирулентных полирезистентных к антибиотикам штаммов. С другой стороны, изменяется восприимчивость к заражению у лиц со сниженной сопротивляемостью инфекции. Поэтому для борьбы со стафилококковой инфекцией необходимо проводить комплекс мероприятий в трех направлениях:

1) воздействие на источник инфекции — строгая изоляция лиц со стафилококковыми заболеваниями, санация носителей патогенного стафилококка среди медицинского персонала и больных лизоцимом, экмоновоциллином, фурацилином, риванолом, мазью «Оксикорт» и другими препаратами. Вводят их в виде мазей или капель в нос, используют для полоскания горла, а также для ингаляций;

2) пресечение путей передачи стафилококковой инфекции, для чего необходимы ряд мер, направленных на улучшение санитарно-гигиенического режима, строжайшее соблюдение асептики и антисептики в больничных учреждениях,

3) повышение защитных сил макроорганизма, для чего используют общеукрепляющие средства и ряд специфических иммунопрепаратов. К таким препаратам относятся стафилококковый анатоксин, антифагин, вакцина, поливалентный стафилококковый бактериофаг, аутовакцина, антистафилококковая плазма и гамма-глобулин. Стафилококковый анатоксин используют для иммунизации беременных и хирургических больных с целью профилактики послеоперационных гнойных осложнений.

Для лечения стафилококковых заболеваний применяют антибиотики в сочетании с иммунопрепаратами.

Впервые стрептококки были обнаружены Бильротом в 1874 г. и Пастером в 1879 г.

Морфология и биологические свойства, Стрептококки имеют сферическую форму и диаметр 0,5—1 мкм. Располагаются цепочками. Спор не образуют, жгутиков не имеют. Некоторые стрептококки, выделенные из патологического материала, образуют нежную капсулу. Длина цепочек различна: в бульонной культуре они длиннее, чем при росте на плотных питательных средах. Хорошо красятся всеми анилиновыми красками, грамположительны. Большинство стрептококков является факультативными анаэробами, но встречаются и строгие анаэробы (в полости рта и кишечнике). На простых питательных средах стрептококки растут плохо. Хорошо культивируются на питательных средах с глюкозой, кровью, сывороткой при рН 7,2—7,6 и температуре 37°С. На жидких питательных средах стрептококки растут пристеночно или придонно в виде зернистого осадка, оставляя бульон прозрачным. На плотных средах колонии мелкие или средней величины (0,5—2,5 мм), полупрозрачные, плоские, блестящие, гладкие, реже шероховатые. При выращивании на кровяном агаре одни стрептококки образуют колонии, окруженные зоной полного гемолиза, другие — зоной зеленого цвета в результате перевода гемоглобина в метгемоглобин, третьи не изменяют среды. Стрептококки обладают выраженной ферментативной активностью: разлагают глюкозу, мальтозу, лактозу, сахарозу с образованием кислоты, желатин не разжижают.

Токсинообразование. Стрептококки выделяют различные экзотоксины:

1) гемолизины (стрептолизины), которые по своему составу неоднородны (различают О- и S-стрептолизины);

2) лейкоцидин;

3) некротоксин;

4) летальный токсин;

5) эритрогенный токсин, специфический скарлатинозный, который действует на эритроциты. С ним связано появление сыпи при скарлатине. Токсин этот состоит из двух фракций: термолабильной, обладающей токсическим действием и антигенными свойствами, и термостабильной, являющейся аллергеном. Помимо этого, у стрептококков обнаружены другие токсические вещества, к которым относятся следующие ферменты: гиалуронидаза (стрептогиалуронидаза), фибринолизин (стрептокиназа), протеиназа и др. У больных стрептококковыми инфекциями обнаруживают антитела к стрептогиалуронидазе, стрептокиназе, О-стрептолизину, протеиназе.

Устойчивость. Стрептококки длительное время жизнеспособны в пыли, на различных предметах, но утрачивают при этом патогенность. В высушенном гное и мокроте они сохраняются месяцами. Низкие температуры переносят хорошо. Стрептококки погибают при 56°С в течение 30 мин; 1% раствор сулемы и 3—5% раствор карболовой кислоты убивают их в течение 15 мин. Стрептококки группы D (энтерококки) более устойчивы во внешней среде.

Антигенная структура. У стрептококка находят различные нерастворимые антигены, связанные с микробной клеткой. В цитоплазме клетки содержится видовой антиген Р нуклеопротеидной природы, единый для всех стрептококков. Антиген этот находят также у стафилококков и пневмококков. Субстанция Р способствует сенсибилизации организма; защитные антитела к этому антигену не продуцируются и поэтому при повторном заражении стрептококком сенсибилизация нарастает. Более поверхностно, в клеточной стенке, находится полисахаридный групповой антиген С. Все стрептококки разделены на 17 групп, каждая из которых имеет свой специфический антиген С. На поверхности клеточной стенки стрептококка расположены протеиновые типовые антигены Ми Т. Наибольшее значение имеет М-субстанция, так как с ней связана вирулентность микроба. Антитела, образующиеся против М-антигена в организме, обладают защитными свойствами. Эти антитела защищают человека от заболеваний, вызванных тем же типом стрептококка.

Классификация. По классификации Шоттмюллера (1903) и Брауна (1915), все стрептококки разделены на три группы:

1) гемолитический (в-стрептококк (Streptococcus haemolyticus) на кровяном агаре образует колонии, окруженные зоной прозрачного гемолиза;

2) зеленящий а-стрептококк (Str. viridans) на кровяном агаре Дает зеленовато-серые колонии с зоной гемолиза зеленоватого цвета;

3) негемолитический -у-стрептококк (Str. anhaemolyticus) не изменяет кровяного агара. Гемолитическую способность стрептококка рассматривали как критерий патогенности. Однако установлено, что заболевания вызываются не только гемолитическими стрептококками. В свою очередь гемолитические стрептококки могут быть непатогенными.

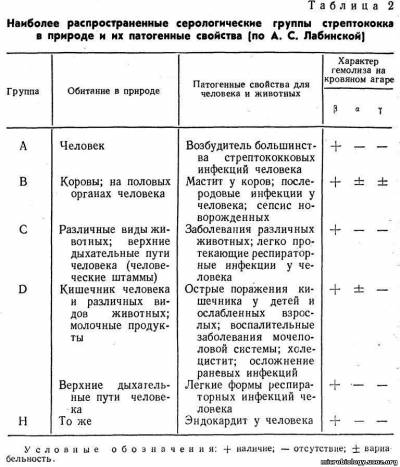

Более

совершенной оказалась классификация,

предложенная Ленсфильд (1933) и Гриффитсом

(1935), основанная на антигенной структуре

стрептококков. Согласно этой классификации,

все стрептококки были разбиты по

групповому С-антигену на 17 групп — от

А до S. Данные о распространении отдельных

групп приведены в табл. 2.

Наибольшее

значение имеют группы А, В, С и D. В группу

А входит большинство типов, патогенных

для человека. Серологическая группа В

включает как сапрофиты, так и патогенные

типы. Группа D состоит главным образом

из непатогенных штаммов; в нее же входят

энтерококки — нормальные обитатели

кишечника человека и животных. В отличие

от других стрептококков энтерококки

отличаются большей устойчивостью во

внешней среде, температурный диапазон

их роста 10—45°С, в то время как у других

стрептококков он составляет 20— 40°С.

Для дифференциации энтерококков от

стрептококков группы А используют их

способность расти в 40% желчи, в бульоне,

содержащем 6,5% хлорида натрия, редуцировать

и свертывать лакмусовое молоко с 0,1%

метиленовым синим. Энтерококки обладают

антагонистическими свойствами по

отношению к представителям семейства

кишечных бактерий. В кишечнике детей

энтерококков больше, чем кишечных

палочек.

Из 53 типов стрептококков,

обнаруженных у человека, 49 входят в

группу А, 3 — в группу С и 1 тип — в группу

G.

Наибольшее

значение имеют группы А, В, С и D. В группу

А входит большинство типов, патогенных

для человека. Серологическая группа В

включает как сапрофиты, так и патогенные

типы. Группа D состоит главным образом

из непатогенных штаммов; в нее же входят

энтерококки — нормальные обитатели

кишечника человека и животных. В отличие

от других стрептококков энтерококки

отличаются большей устойчивостью во

внешней среде, температурный диапазон

их роста 10—45°С, в то время как у других

стрептококков он составляет 20— 40°С.

Для дифференциации энтерококков от

стрептококков группы А используют их

способность расти в 40% желчи, в бульоне,

содержащем 6,5% хлорида натрия, редуцировать

и свертывать лакмусовое молоко с 0,1%

метиленовым синим. Энтерококки обладают

антагонистическими свойствами по

отношению к представителям семейства

кишечных бактерий. В кишечнике детей

энтерококков больше, чем кишечных

палочек.

Из 53 типов стрептококков,

обнаруженных у человека, 49 входят в

группу А, 3 — в группу С и 1 тип — в группу

G.