- •3. Специфічні та неспецифічні гранульоми. Гранульоматозні захворювання.

- •Неспецифические гранулемы. Вокруг инородных тел / паразитов

- •Гранулемы неустановленной природы

- •4. Інерстиційне запалення: причини, патогенез, морфологічна характеристика, клінічні приклади, наслідки.

- •5.Запалення із утворенням поліпів та кондилом: причини, патогенез, морфологічна характеристика, клінічні приклади, наслідки.

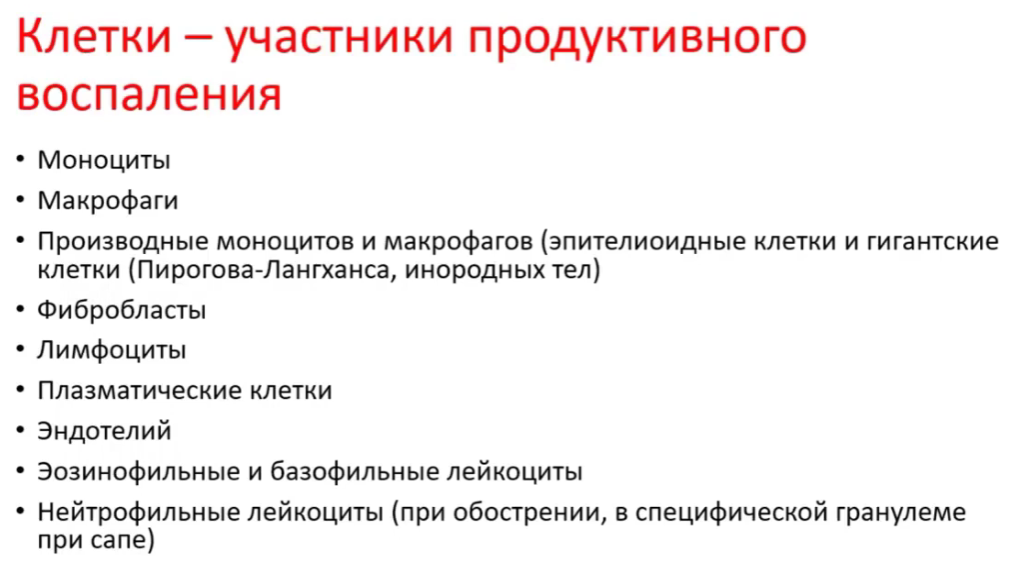

1. Продуктивне запалення. Клітинні кооперації (макрофаги, лімфоцити, плазматичні клітини, еозинофіли, фібробласти та ін.). Морфологічні особливості, наслідки.

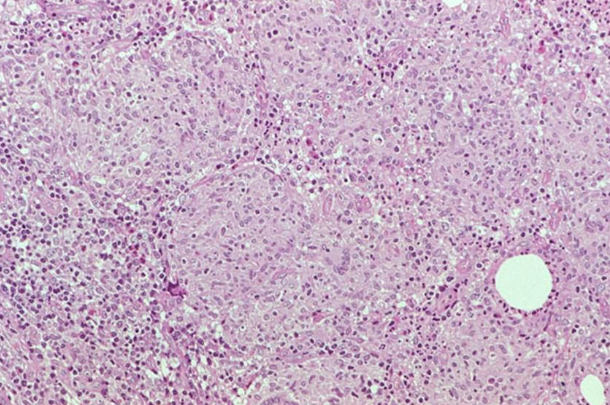

Проліферативне запалення розвивається при тривалому ушкодженні тканини, долгосрочных инфекциях, аутоиммуннках. Воно характеризується переважанням у вогнищі запалення тривалого розмноження клітин з утворенням клітинного інфільтрату, що складається з імуноцитів, місцевих мезенхімальних клітин і домішки гематогенних клітин. Имеет неблагоприятный исход

|

Эпителиоидные клетки – мф, которые перестали убивать, чтобы стать галереей АГ в нестерильном иммунитете ГКПЛ – накопитель АГ ГКИТ – вокруг инородных тел |

2. Гранульоматозне запалення: морфологічна характеристика і методи діагностики, наслідки. Клітинна кінетика гранулеми.

Характеризуется образованием гранулем (узелков) в результате пролиферации и трансформации способных к фагоцитозу клеток, образование лимфоидных фолликул из-за постоянной АГ-стимуляции

Классификация по этиологии:

1) Инфекционные при инфекционных (вирусы, бактерии, простейшие) заболеваниях.

Примером могут служить гранулемы Ашоффа-Талалаева, которые образуются вблизи микрососудов в миокарде при ревматизме. В центре гранулемы обнаруживают мелкий очаг фибриноидного некроза, окруженный крупными одномногоядерными макрофагами (гистиоцитами) с примесью лимфоцитов и плазмоцитов.

Завершается: восстановлением или склерозом

2) Не инфекционные возникают при пылевых болезнях (силикозе, талькозе, асбестозе, биссинозе), медикаментозных воздействиях (гранулематозном гепатите, олеогранулематозной болезни). Они появляются и вокруг инородных тел. В центре таких гранул содержится посторонний материал (стекло, шовный материал), который окружается многоядерными гигантскими клетками.

Завершается: рассасыванием чужого с восстановлением структуры поврежденной ткани; формированием вокруг постороннего тела рубца.

3) Не установленные — гранулемы при саркоидозе, болезнях Крона и Хортона, гранулематозе Вегенера.

По микроскопическому строению гранулем:

казеозные гранулемы с некрозом в центре (преимущественно инфекционного генеза);

неказеозные эпителиоидно-макрофагальные гранулемы без некроза ткани (чаще всего неинфекционной природы)

По морфологическими признакам:

1) макрофагальная гранулема (простая гранулема, или фагоцитома);

2) эпителиоидно-клеточная гранулема (эпителноидоцитома);

3) гигантоклеточная гранулема (с большим кол-вом кл.Пирогова-Лангерганса)

Патогенез:

Миграция клеток моноцитарного ряда

Пролиферация макрофагов

Иммобилизация макрофагов

Созревание и накопление в очаге воспаления макрофагов (макрофагальная гранулема)

Трансформация макрофагов в эпителиоидные клетки (эпителиоидно-клеточная гранулема)

Трансформация (слияние) эпителиоидных клеток с образованием гигантских многоядерных клеток (гигантоклеточная гранулема)

Исход гранулемы:

-

-

+

Образование/расширение зоны некроза тканей

Рассасывание гранулематозного клеточного инфильтрата

Нагноение с образованием абсцесса

Склероз

Распространение гранулематозного воспаления с образованием диффузных гранулематозных инфильтратов

Рубцевание

3. Специфічні та неспецифічні гранульоми. Гранульоматозні захворювання.

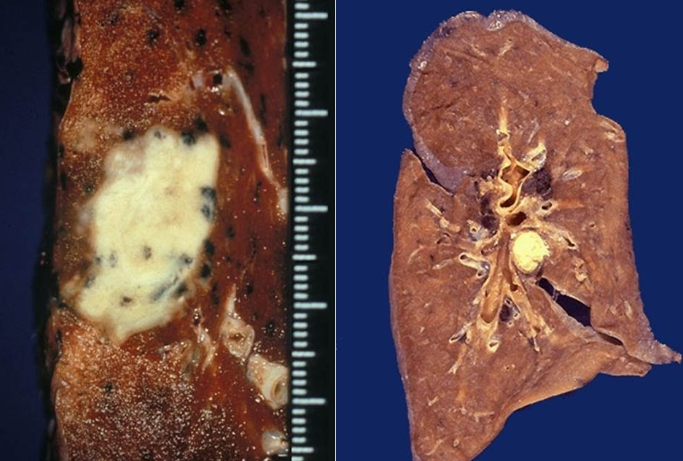

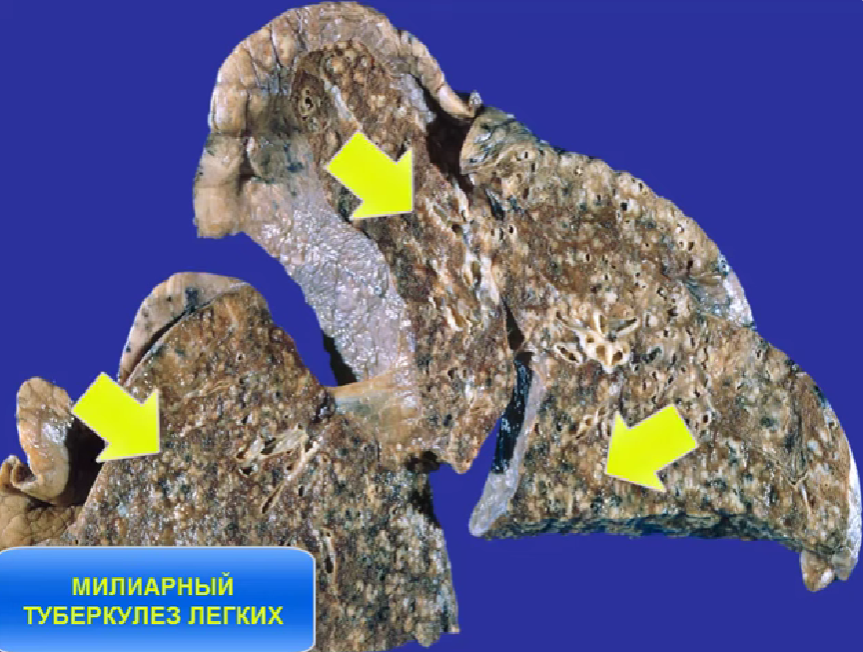

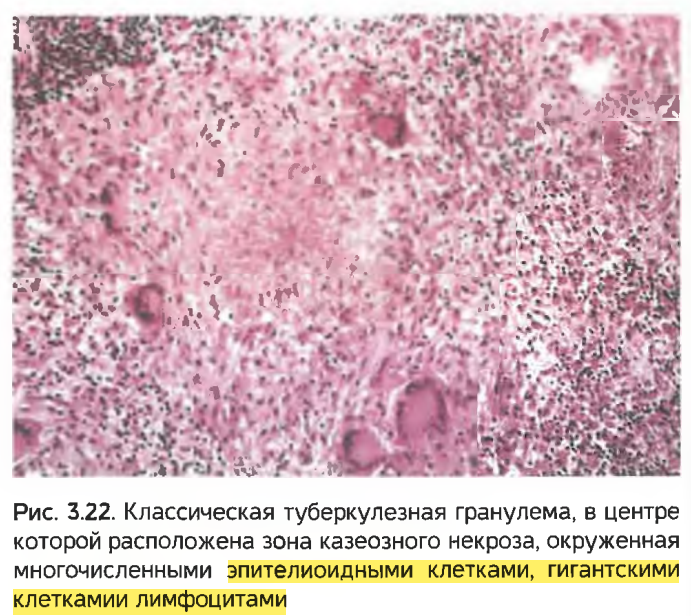

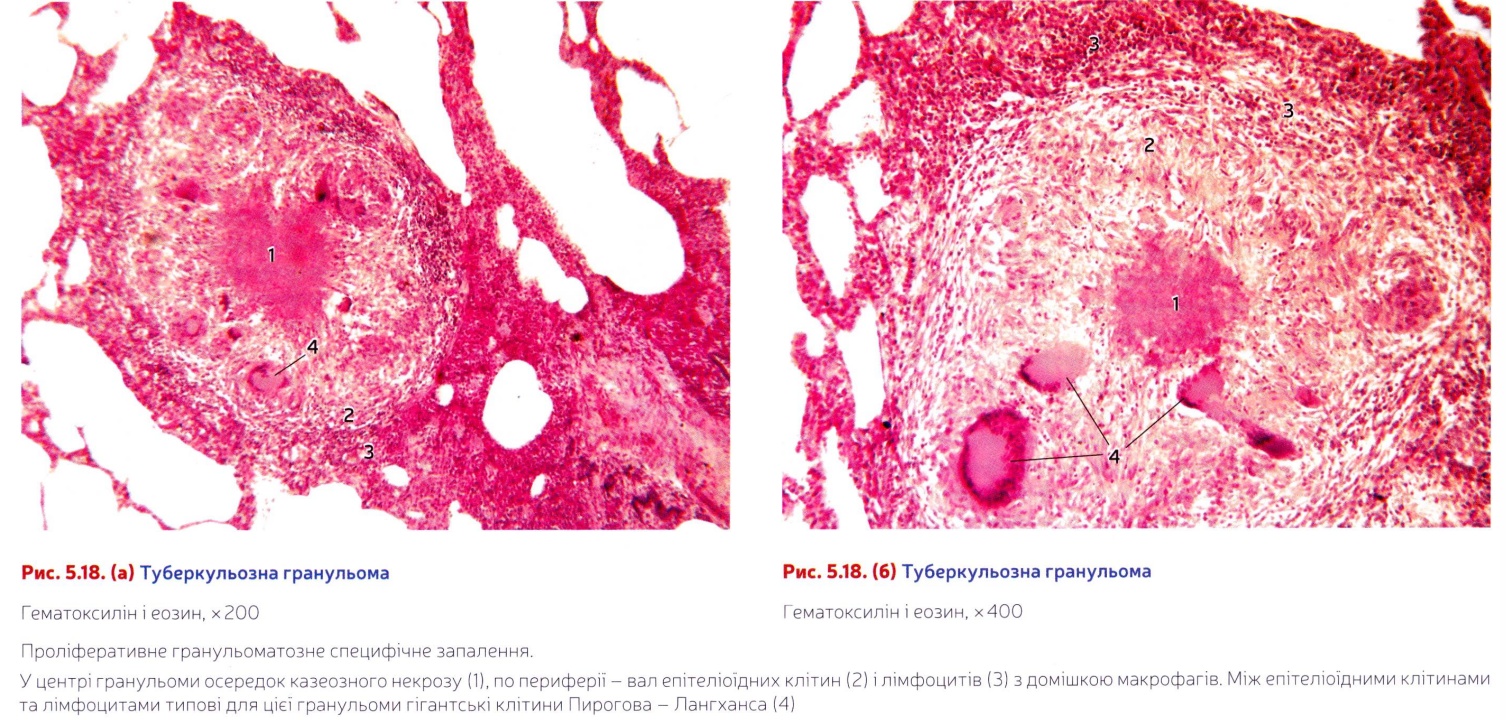

Микобактерия туберкулеза туберкулома |

|

Локализация |

Легкие, селезенка, легких, лимфатических узлах, печени, почках |

Патогенез |

Микобактерия туберкулеза аэрогенным путем попадает в легкие развитие очагов творожного некроза, в которых размножаются микобактерии. Первыми приходят нейтрофилы, которые быстро умирают. Происходит короткая экссудативная реакция. Хемотаксические факторы, появляющиеся в очаге некроза, обусловливают миграцию лимфоцитов и моноцитов. МФ увеличиваются эпителиоидные кл, в которых есть микобактерия, большие со светлой цитоплазмой делятся многоядерные клетки Пирогова-Лангерганса, ядра размещены по переферии (характерны для тубика) |

Макро- |

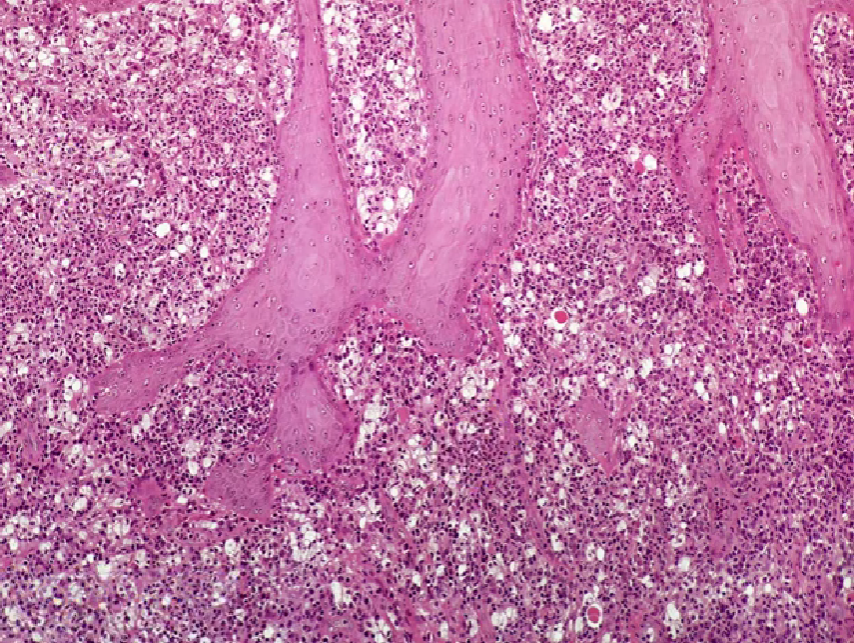

Мелкие белесовато-желтые бугорки величиной с просяное зерно

|

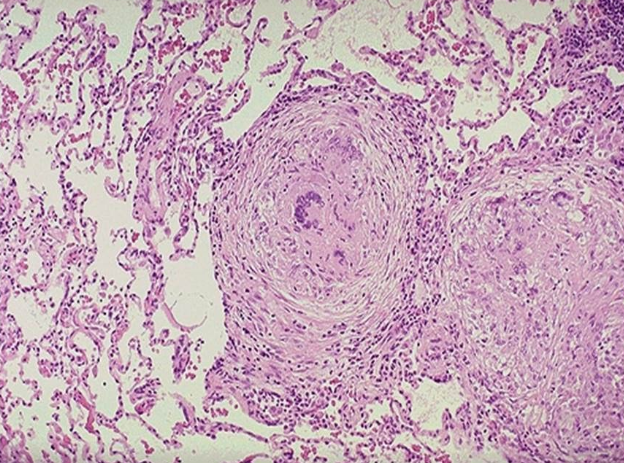

Микро- |

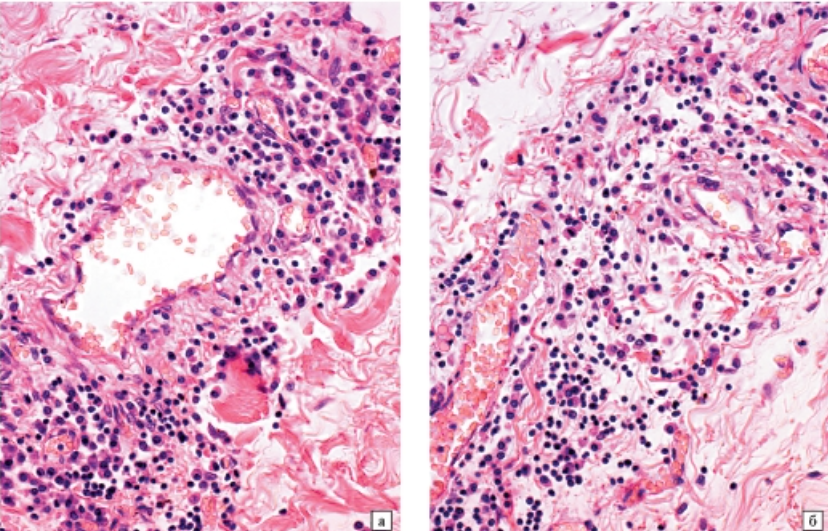

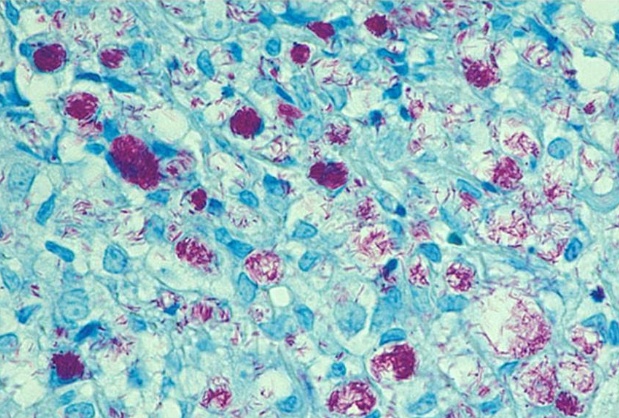

В центре -- очаг творожного некроза, по периферии — вал из эпителиоидных клеток и лимфоцитов с примесью макрофагов и плазматических клеток, между которыми ХАРАКТЕРНО расположены гигантские клетки Пирогова-Лангерганса. При импрегнации солями серебра среди клеток гранулемы обнаруживают сеть аргирофильных волокон. При окраске по Цилю–Нильсену в эпителиоидных и гигантских клетках выявляют микобактерии туберкулеза.

!Изменения в шейных лимфоузлах, а именно, разрастание эпителиоидных, лимфоидных клеток, макрофагов с ядрами в виде подковы, а также наличие бесструктурных участков бледно-розового цвета с фрагментами ядер, характерные для туберкулеза. Эти признаки свидетельствуют о наличии гранулем с казеозным некрозом, типичным для этого заболевания.

|

Исход |

- рецидив: снижение противотуберкулезного иммунитета = обострение болезни = снижение незавершенного фагоцитоза = активизация и размножение микобактерий = экссудация из близлежащих сосудов = миграция лейкоцитов = вторичный творожный некроз гранулем = в легких и почках формируются очаги распада и полости (каверны), в слизистой кишок - язвы. + ремиссия или выздоровление больного: активируется завершенный фагоцитоз = некроз в центре гранулем устраняется = формируются эпителиоидно-макрофагальные и гигантоклеточные гранулемы = активируются фибробласты, макрофаги исчезают, на месте гранулем формируется соединительная ткань = обызвествлением и инкапсуляцией очагов, формированием на их месте рубцов, окостенение. |

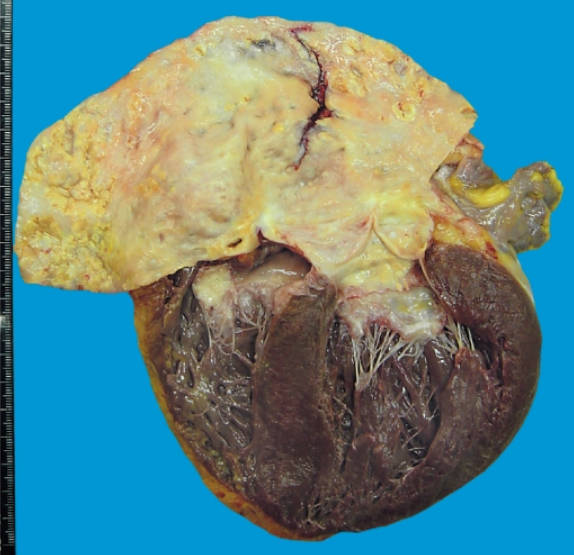

Бледная трепонема. Сифилитическая гранулема (гумма) |

|

Патогенез |

При сифилисе специфические гранулемы образуются в третичный период. Возбудители, гематогенно распространившиеся во многие органы, размножаются и вызывают некроз ткани. По морфогенезу некроз в сифилитичной гранулеме напоминает казеозный, но некротизированные ткани имеют менее плотную консистенцию, что напоминает каучук. Такой некроз называют гумозной, а сифилитической гранулой резиной (шагреневая кожа). |

Макро- |

Сифилитическая аневризма аорты с разрывом. Бугорки или узлы различной величины, на разрезе желеобразная масса желтого цвета, напоминающая гуммиарабик/шагреновую кожу

|

Микро- |

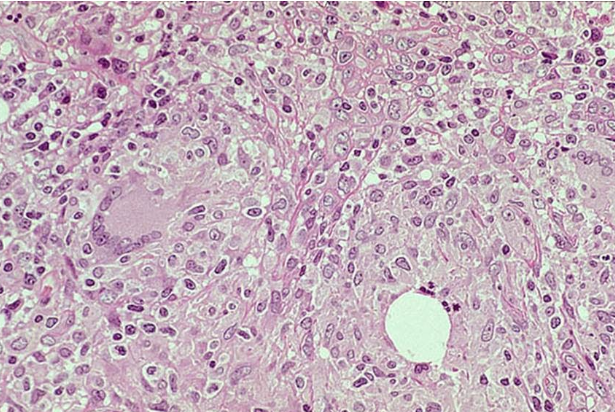

Сифилитическая аневризма аорты с разрывом: гуммозные инфильтраты представлены лимфоцитами, плазматическими клетками и фибробластами в средней (медии) и наружной (адвентиции) оболочках аорты, по ходу vasa vasorum (продуктивный васкулит, эндартериит, лимфангит). В этих участках при окраске орсеином на эластические волокна (окрашиваются в коричневый цвет) видно, что гуммозный инфильтрат разрушает эластические волокна - эластический каркас аорты (эластолиз), на их месте разрастается соединительная ткань. Интима аорты не поражена, ее макроскопически видимые изменения (вид «шагреневой кожи») обусловлены поражением средней оболочки (медии) аорты

В центре – может быть, очаг коагуляционный некроза, по периферии -- дифузний лімфоцитарний і плазмоцитарний інфільтрат, многочисленные новообразованные микрососуды, ВАСКУЛИТ.

|

Исход |

+рубец - грубая деформация органа. Сифилитический мезаортит: - аневризмы, разрыв которой приводит к смерти (наиболее частая причина смерти в третичном периоде сифилиса). - порок (недостаточность аортальных клапанов) при распространении процесса на клапаны сердца - инфаркт миокарда при распространении инфильтрата на коронарные артерии |

Микобактерия лепры (проказы). Лепрома |

|

Локализация |

Вокруг мелких сосудов в коже, слизистых, легких, печени, лимфатических узлах, костях и других органах. |

Патогенез |

У больных, инфицированных микобактерией лепры, возникает специфическое гранулематозное воспаление без очагов казеозного некроза. |

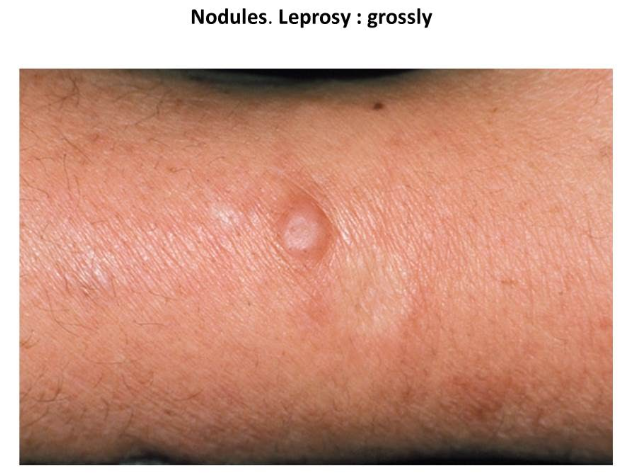

Макро- |

Поражение кожи диффузное, с множеством пятен, бляшек и папул, с последующей депигментацией пораженных участков, их изъязвлением. Деформация лица по типу «морды льва»

|

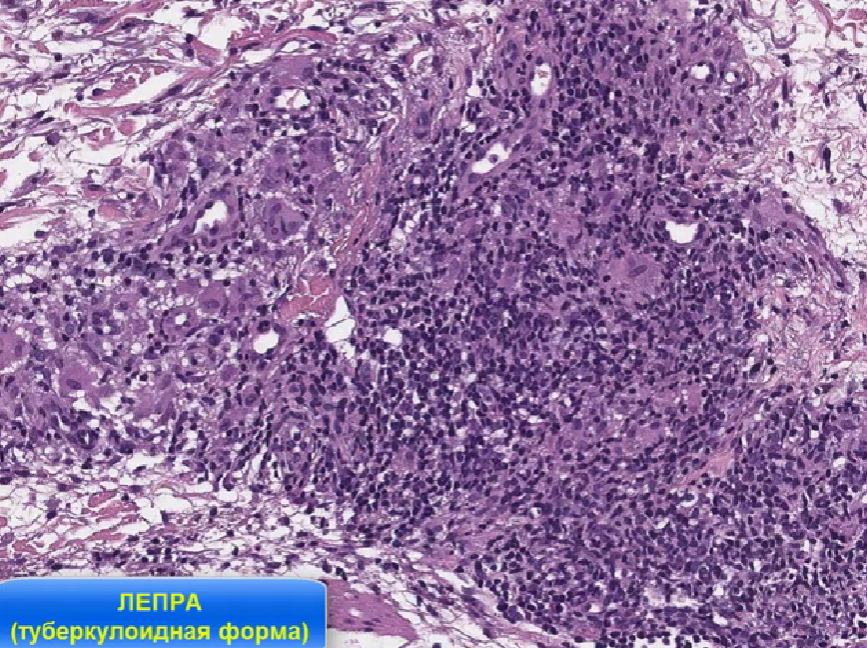

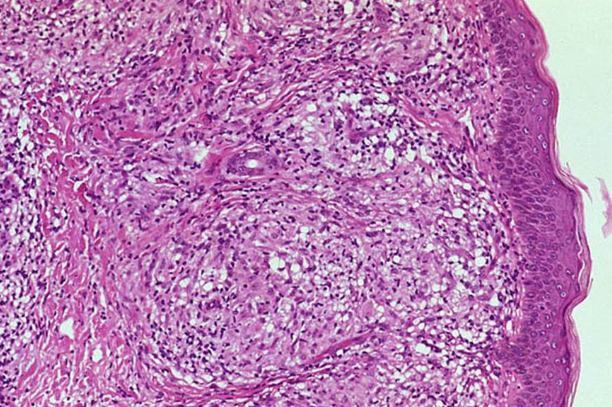

Микро- |

Туберкулоидная форма (высокая иммунная резистентность, доброкачественное течение): эпителиоидно-клеточные гранулемы без очага некроза.

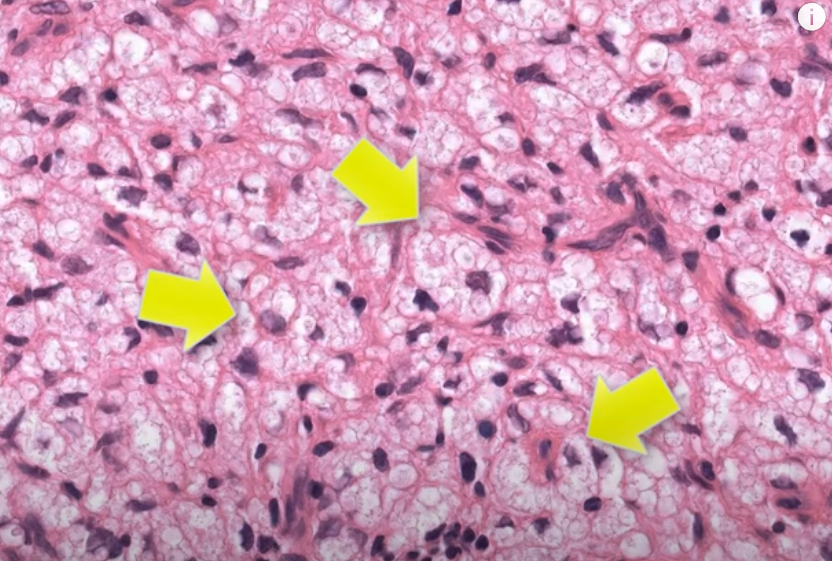

Лепроматозная форма (низкая иммунная резистентность, злокачественное течение): диффузный гранулематозный инфильтрат, состоящий из макрофагов, плазматических клеток, эпителиоидных клеток, лимфоцитов. Обнаруживаются клетки Вирхова («лепрозные шары») – визуально пустые клетки в которых содержится возбудитель, упакованный в виде сигарет в пачке.

|

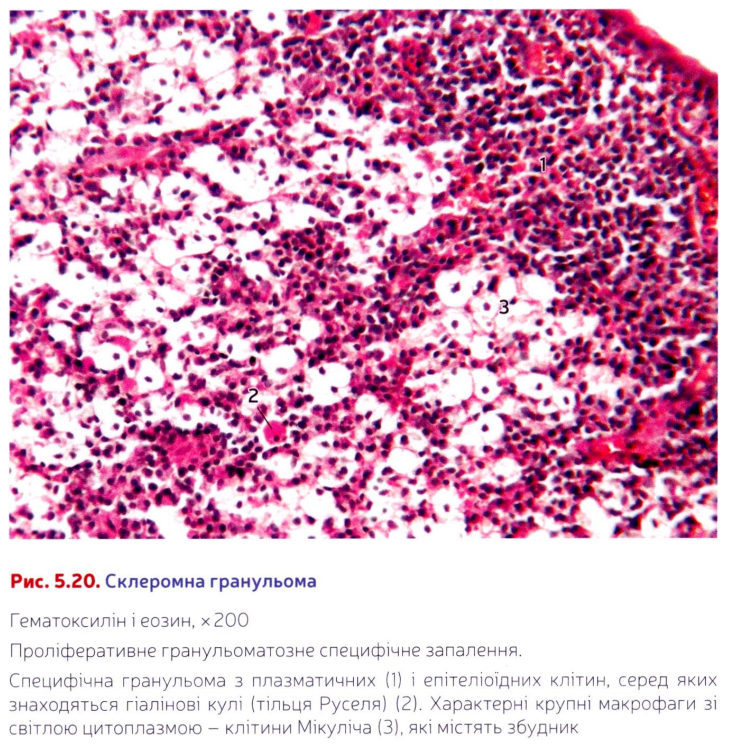

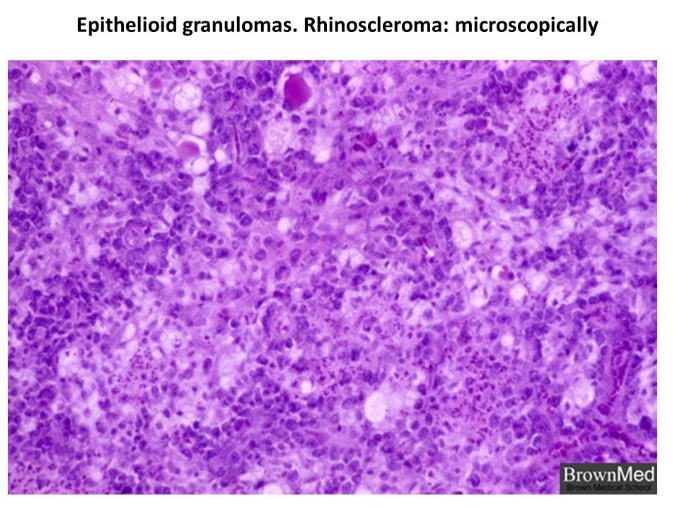

Клебсієла риносклероми. Склерома |

|

Патогенез |

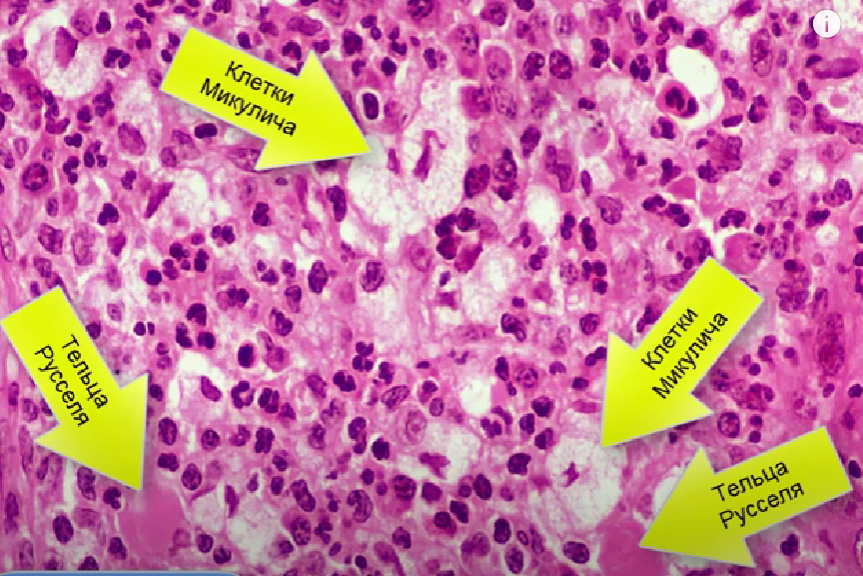

Возбудитель риносклеромы (ПАЛОЧКА ВОЛКОВИЧА-ФИША) аэрогенным путем попадает на слизистую носа, пазухи носа и гортани и вызывает в ней пролиферативное воспаление. В ранний период в воспалительноклеточном инфильтрате определяют большое количество больших светлых пенистых макрофагов (клеток Микулича), содержащих в цитоплазме бактерии, а также лимфоциты, плазмоциты, примесь нейтрофилов, между клетками фуксинофильные и гиалиновые тельца |

Макро- |

Диффузные или узловые утолщения кожи и слизистой оболочки плотной консистенции, вплоть до деформирующих/обезображивающих образований

|

Микро- |

Инфильтрат состоит из плазматических и эпителиоидных клеток, лимфоцитов, крупных макрофагов со светлой цитоплазмой — клеток Микулича, в которых сидят возбудители болезни — палочки Волковича – Фриша. Тельца Русела (гиалиновые шары), – скопления белка (иммуноглобулина) в мертвых плазматических клетках. Характерны значительный склероз и гиалиноз грануляционной ткани.

Бледные клетки – клетки микулича |

Исход |

склерозу и гиалинозу, что приводит к стенозу, а иногда и асфиксии. |