учебники актуальное / 000419428

.pdf

§4. Репертуар, тематика и типы книги |

481 |

был, пожалуй, единственный период в истории СССР, когда подобная политика была оправдана.

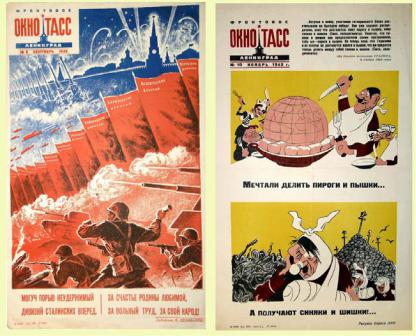

Рис. 39. Окна ТАСС

В послевоенный период продолжала доминировать обществен- но-политическая литература. По-прежнему массово издавались произведения классиков марксизма, деятелей мирового коммунистического движения.

Наибольший рост в послевоенный период наблюдался в сегмен-

те художественной литературы.

Начался выпуск подписных изданий классиков мировой и отечественной литературы. Выходили серии: «Массовая библиотека», «Библиотекарусскогоромана», «Школьнаябиблиотека» идр.

Большое внимание уделялось выпуску учебной литературы. С 1953 г. тиражи учебников достигали 200 тыс. экз.

482 |

Глава 3. Промышленный этап развития книгопечатания. XIX–XX вв. |

Быстро росли тиражи книг научного направления. В 1955 г. их тираж составил 120 млн. экз. в год. Это было связано с быстрым ростом числа научных работников в стране. Увеличилось и число переводных изданий («Радиоэлектроника за рубежом», «Энергетика за рубежом» и др.). Активную издательскую деятельность вела Академия наук (серии «Классики науки», «Литературное наследство» и др.).

К концу 1940-х гг. был завершен первый выпуск «Большой советской энциклопедии», второе издание завершили в 1958 г.

В 1960–1980-е гг. много внимания уделялось изданию художественной литературы. Политика партии заключалась в первую оче-

редь в производстве массовой (особенно художественной) книги.

Доля художественной книги в общем тираже возросла с 29% в 1970 г. до 55% в 1988 г. Крупнейшим издательским проектом этого периода было издание «Библиотеки всемирной литературы» (БВЛ).

Серия должна была насчитывать 200 томов. Она выходила в свет в 1967–1977 гг. в издательстве «Художественная литература». БВЛ включала в себя три серии: первая серия – литература Древнего Востока, античности, Средневековья, Возрождения, XVII и XVIII вв.; вторая серия – XIX в., третья серия – XX в. Всего в рамках проекта БВЛ было опубликовано 25 800 произведений более чем 3 тыс. авторов.

Академические собрания сочинений выпускало издательство «Наука» (А.П. Чехов, Ф.М. Достоевский).

В 1973 г. по решению Госкомиздата был начат выпуск «Библиотечной серии», предназначенной специально для пополнения фондов массовых библиотек. Книги выходили общим тиражом 7–9 млн. экз. в год.

Учебная литература выходила огромными тиражами. Так, в 1975 г. учебники составили 23% общего тиража всех изданий.

Научная литература продолжала выходить большими тиражами, однако с 1970-х гг. наметилась тенденция к спаду.

Сложилась система справочников и энциклопедий. Она включала универсальные (БСЭ) и отраслевые энциклопедии («Советская историческая энциклопедия»), однотомные словари.

1980–1990-е гг. В отличие от зарубежных стран, где в обязательный круг чтения входит религиозная литература, в СССР в обязательный круг входила политическая литература, в первую очередь это были произведения классиков марксизма, которые продолжали ежегодно издаваться массовыми тиражами.

§4. Репертуар, тематика и типы книги |

483 |

В противовес официально рекомендованным книгам существовали произведения, которые не могли быть опубликованы по идеологическим соображениям. Они нередко тиражировались нетипографским способом («самиздат»).

Во второй половине 1980-х гг. снова стала популярной публицистика; издавались произведения запрещенных ранее авторов: В.С. Гроссмана, А.И. Солженицына, А.П. Платонова, В.Д. Дудинцева и др.

С 1980-х гг. произошла существенная структурная перестройка выпуска книг в соответствии со спросом.

Так, выпуск художественной и детской литературы увеличился, а выпуск научной книги существенно упал, так же, как и выпуск учебников. Кроме того, снизилась роль государства в выпуске учебной литературы (например, учебную литературу часто выпускают сами вузы).

Резко сократился выпуск производственной и научно-популяр- ной книги. Правда, возросло количество научно-популярной литературы по экономической тематике.

Резко сократилось количество названий ежегодно выходящих книг.

В связи с тем, что упал выпуск социально важных изданий (научных, учебных), в 1992 г. Комитетом РФ по печати было утверждено положение о программе книгоиздания. Были выделены дотации на социально важные издания.

По данным ВЦИОМ, в конце XX в. пользовались спросом: детективы (36%), историческая литература (24%), приключения (20%), любовные романы (19%). Оказались заполнены ранее пустовавшие репертуарные ниши, читатель получил запрещенные ранее издания, возродились религиозная литература и публицистика.

4.4. Страны Востока

XIX в.

Япония. После буржуазной революции Мэйдзи (1867–1868 гг.) репертуар японской книги резко изменился. Появилось большое количество переводных книг экономической, политической, художественной тематики.

Так, основанное в 1896 г. издательство «Синтёся» занималось преимущественно публикацией переводов российской и европейской классической литературы (И.С. Тургенев «Отцы и де-

484 |

Глава 3. Промышленный этап развития книгопечатания. XIX–XX вв. |

ти», Г. Флобер «Мадам Бовари», Л.Н. Толстой «Воскресение» и «Власть тьмы» и др.).

Особое место в репертуаре японской книги периода Мэйдзи за-

нимали энциклопедии и словари.

Первый практический словарь японского языка «Гэнкай» Оцуки Фумихико вышел в 1891 г. в издательстве «Ёсикава кобункан»; он пользовался такой популярностью, что переиздавался несколько сотен раз. Большая популярность словарей и энциклопедий в Японии объясняется, во-первых, влиянием культуры Китая, где с древнейших времен издавались многочисленные статьи и энциклопедии, а во-вторых, иероглифическим характером письменности, что вызывает трудности в прочтении ряда слов, особенно устаревших, а также личных имен и географических терминов.

Был основан также целый ряд периодических изданий, в том чис-

ле журналов.

XX в.

Китай. В XX в. в Китае активно велась переводческая деятельность; ведущие языки, с которых выполнялись переводы: русский, английский, японский. Издавались переводная классическая литература, произведения современных авторов, научная, художественная книга. Многочисленны были также издания переводной марксистской литературы, в первую очередь произведений К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, И.В. Сталина, литературы об СССР.

В 30-е гг. XX в. по сегментам репертуара (не считая серий и учебных пособий) издания были распределены следующим образом: социальные науки – 29%, литература – 22%, точные и прикладные науки – 12%, история и география – 10,2%, искусство – 7%.

Много издавалось справочников как сводного, так и специального характера.

Например, выходило ежемесячное издание на английском языке «Chinese Year Book», а также «Китайский экономический ежегодник», «Ежегодник народного образования», «Железнодорожный ежегодник» и др. на китайском языке.

Интенсивно издавалась учебная и справочная книга.

Так, можно упомянуть выпускавшуюся издательством «Commercial Press» с 1929 г. серию «Complete Library» («Ванью вэнь-

ку»), включавшую как произведения классической китайской литературы, так и современные научные тексты. Выходили детские серии «Сяо сюешен вэньку» и «Ютун вэньку».

§4. Репертуар, тематика и типы книги |

485 |

Неоднократно предпринимались фотолитографские воспроизведения многотомных библиотек старой китайской книги.

Так, в 1919 г. издательство «Commercial Press» предприняло выпуск серии перепечаток важнейших текстов классической китайской философии и литературы «Сы бу цункань» в 2 тыс. томах; в 1934 и 1936 гг. этим же издательством выпущены вторая и третья серии, уже по 500 томов. Переиздание знаменитой энциклопедии «Тушу цзичэн» в 800 томов осуществлено в 1934 г. издательством «Чжунхуа», серию книг по китайской медицине выпустили в 1934 г. издательства «Шицзе» и «Да Дун», а издательство «Каймин» напечатало серию поэтических антологий.

После образования КНР в 1949 г. большое место в репертуаре

заняла общественно-политическая литература, книги по филосо-

фии, истории и экономике; так, в 1954 г. эти сегменты составили почти ¼ часть всей книжной продукции года. Много выпускалось также изданий медико-биологического, естественно-научного и сельскохозяйственного профиля (в 1957 г. – до 1/3 репертуара). Существенной частью репертуара были учебники для высшей и средней школы. Издавались также произведения классической китайской литературы в переводе на современный литературный язык.

Впериод «культурной революции» (1966–1976 гг.) основную часть репертуара составляли издания, пропагандирующие идеи Мао Цзэдуна: так, одних цитатников Мао было издано более 3 млрд. экз.

Вконце 1970-х – середине 1980-х гг. был выпущен ряд изданий большого общественного значения.

Это были, в частности, переиздания словарей «Цыхай» («Море слов»), «Цыюань» («Источник слов»), а также «Полный каталог китайского искусства» в 60 т., «Китайская энциклопедия» в 75 т., «Китай сегодня» в 200 т. и т.д. Появляется больше книг по естественным и общественным наукам, теории информации, кибернетике, публикуются произведения зарубежных и отечественных классиков.

Япония. В начале XX в. тематический и типовой состав японской книги был весьма широк и богат:

–в этот период начался усиленный выпуск учебников;

–продолжалась широкая публикация словарей и энциклопедий. Сложность японского языка, стремление населения к изучению иностранных языков и ряд других причин породили большое количество словарей. Появились издательства, специализирующиеся на словарях.

486 |

Глава 3. Промышленный этап развития книгопечатания. XIX–XX вв. |

Так, в 1901 г. в издательстве «Фудзамбо» был издан «Словарь географических названий Японии», в 1908 г. – «Народная энциклопедия» и «Толковый словарь японского языка». В 1903 г. в Японии появилась первая энциклопедия европейского типа: «Японская энциклопедия», выпущенная издательством «Сансэйдо». В конце периода Мэйдзи были напечатаны японоанглийские и англо-японские словари; специализировалось на их издании издательство «Кэнкюся». В 1902 г. издательство «Марудзи касибуки» выпустило перевод на японский язык «Британской энциклопедии» в 35 томах. В 1901–1911 гг. была опубликована «Японская энциклопедия» в 10 томах; каждый том имел отраслевой характер. Издательство «Хейбонся», основанное в 1914 г., выпустило «Энциклопедический словарь» в 15 томах, «Толковый словарь» в 15 и 26 томах, «Биографический словарь», «Научный словарь» в 19 томах и т.д., в том числе ряд переизданий.

Особо следует отметить «Практический толковый словарь японского языка» («Гэнкай»), составленный Оцуми Фумихико, переиздававшийся несколько сотен раз. Такой словарь имеется почти в каждой японской семье;

– после Первой мировой войны в Японии выпускалось большое количество политической литературы. Так, вышли в свет собрания сочинений К. Маркса, работы В.И. Ленина, произведения японских авторов.

Вначале XX в. в Японии было широко распространено движение под негласным девизом «сделать культуру достоянием масс», отсюда – возникновение большого числа дешевых серийных изданий. Даже коммерческие издательства «повернулись лицом» к массовому читателю; это был период так называемой «одноиеновой книги».

В1928 г. издательство «Кайдзося» выпустило первую дешевую серию «Собрание современной японской литературы» в 25 томах; каждый том, насчитывавший 500–600 стр., стоил 1 иену. Это была «революция в мире книг». Успех серии вынудил коммерческие издательства приступить к выпуску подобных серий; во второй половине 1920-х гг. такие серии выпускали практически все издательства. В результате своеобразного бума дешевых изданий широкие круги читателей получили возможность читать лучшие произведения художественной литературы и труды крупных ученых. Однако были в составе серий и произведения развлекательные, националистические, милитаристские, пропагандистские. В целом огромный спрос на дешевые издания способствовал развитию книжного дела.

В1930-е гг., в период подготовки к войне, возросло количество книг агитационно-националистического, пропагандистского, шови-

§4. Репертуар, тематика и типы книги |

487 |

нистического, милитаристского толка; в этом духе были пересмотрены и школьные учебники. С началом войны издательская деятельность почти прекратилась, за исключением выпуска агитационных брошюр.

С другой стороны, в 1928 г. Ассоциация левых деятелей литературы и искусства начала выпуск произведений, направленных против шовинизма и милитаризма; среди них можно назвать, например, серию «Война войне», прекратившую издаваться в

1930-е гг.

После Второй мировой войны книжное дело Японии быстро восстановилось, вновь образовался баланс между прежними сегментами репертуара:

– опять начала публиковаться политическая литература, от марксистских изданий до разоблачений американских оккупантов.

Огромное количество книг было посвящено трагедии Хиросимы

иНагасаки. В 1950-е гг. появились работы, посвященные новой

иновейшей истории Японии, истории войны на Тихом океане, возникли новые серии, в составе которых публиковались современные японские писатели;

–традиционно первое место в выпуске принадлежало художе-

ственной литературе, публикации которой составляют 1/10 общего объема по названиям и тиражу.

Часто издавались произведения таких японских писателей, как Кобо Абэ, Томиэ Охара, Янусари Кавабата. Большой популярностью пользовалась поэзия:

–в конце XX в. наблюдалось увеличение количества изданий по общественным наукам (экономика, политика, история, социология). Особенно высок был интерес к исторической тематике, популярна была также философско-психологическая литература;

–много издавалось словарей и справочников. Наибольшей популярностью пользовался «Большой словарь японского языка», включающий примерно 14,9 тыс. иероглифов: с 1917 г. он переиздавался более 3 тыс. раз.

Переводы составляли около 10% ежегодного выпуска; особенно много переводилось работ европейских и американских ученых и писателей. По количеству публикуемых переводов Япония занимала первое место в мире.

Росло число изданий комиксов (манга); много выпускалось книг

очайной церемонии, древних традициях, буддизме, дзен, синтоизме

ит.д.

488 |

Глава 3. Промышленный этап развития книгопечатания. XIX–XX вв. |

Специфика Японии заключается в большом количестве много-

томных собраний сочинений и серий.

Серии можно подразделить на тематические и издательские:

–тематические, с определенным числом томов и сроками издания: «собрание» (дзэнсю), «библиотека» (сосё), «лекции» (кодза), серии с комментариями. Они, как правило, объединены общей темой;

–издательские серии, без определенной тематики («библиотека» (бунко), «новые книги» (синсё)), не ограниченные временем и числом томов. Как правило, их объединяет одинаковое оформление. Очень популярны серии типа «Новые книги…». В качестве примера можно привести начатую в 1927 г. серию «Библиотека Иванами».

Впоследние годы XX в. популярна была издательская продукция на новейших носителях: аудио- и видеокассетах, CD. Ряд издательств выпускал комплекты, состоящие из CD-диска и книги.

Вцелом к концу XX в. складывается широко разветвленный репертуар книги, к концу рассматриваемого периода его сегменты в разных странах практически одинаковы при различном процентном соотношении между ними. На состав репертуара, помимо рыночного спроса, влияет цензура (читай: государство или правящая партия)

ивнешнеполитические условия.

§5. Распространение книги

5.1. Западная Европа

XIX в.

Книжная торговля XIX в. являлась процветающей, специализированной отраслью экономики.

Активно развивалась оптовая торговля книгами, росла дилерская сеть. Большую роль стали играть книжные аукционы и ярмарки, проводившиеся в Лейпциге (Германия), Бокере (Франция), Чикаго (США). В середине столетия пользовались популярностью «кабинеты для чтения» при книжных магазинах.

Впервые такую форму знакомства с книгой предложил английский издатель Ч. Мьюди в 1842 г.: за небольшую плату посети-

§5. Распространение книги |

489 |

тель мог прочесть в таком кабинете любую книгу. Эта практика сошла на нет с появлением многотиражных покетбуков.

С середины XIX в. активно развивалась розничная торговля книгами по почте, сопровождавшаяся рекламой. В 1880-е гг. сначала во Франции, а потом и в других странах были введены льготные тарифы для пересылки книг по почте.

Библиотеки

Конец XIX – начало XX в.

Общедоступные модели библиотек Германии.

Созданию общедоступных библиотек в Германии предшествовали их ранние формы: читательские общества и платные коммерческие библиотеки.

Читательские общества активно создавались на севере Германии в 1770–1790-е гг. Они возникали в небольших городах, численность каждого из них составляет порядка 120 человек, которые приобретали на свои средства литературу для расширения кругозора. В составе этих обществ были представлены священнослужители, врачи, учителя, юристы. Абонементные коммерческие библиотеки создавались обычно по инициативе конкретного лица, которое преследует не только коммерческие, но и просветительские цели.

Поиск путей создания фольксбиблиотек (т.е. библиотек, нацеленных на обслуживание «низших слоев населения» – ремесленников, прислуги, солдат, крестьян) был тесно связан с идеями народной педагогики, которые предполагали предоставление читателю только «хорошей» литературы.

В 1833 г. в г. Гросенхайн (Саксония) по инициативе Карла Прейскера была открыта первая в Германии общедоступная городская библиотека на базе школьной библиотеки.

По Прейскеру, «существует два средства держать народ в узде: кнут и народное образование». Финансирование общедоступных библиотек было незначительным и сильно зависело от частной инициативы. Многие библиотеки были открыты на средства церкви. Возникла противоречивая ситуация: с одной стороны, сформировалась сеть народных библиотек, слабо финансируемых, но развивающихся в соответствии с определенными представлениями чиновников о народном образовании, с другой – существовали старые городские библиотеки с огромными и ценными фондами, практически музеи.

490 |

Глава 3. Промышленный этап развития книгопечатания. XIX–XX вв. |

Под влиянием англо-американской модели библиотеки в 1829 г. Общество этической культуры и Общество Коменского предложили новую концепцию народной библиотеки.

Она должна была выполнять не только образовательные функции, но и функции патриотического воспитания. Книги на дом здесь не выдавали, даже название «книжный дом» недолго просуществовало.

При активном содействии Вальтера Гофмана была создана сеть народных библиотек в Дрездене (1906–1908 гг.).

В рамках этой модели усилилась педагогическая роль библиотеки; их фонды максимально освобождались от «низкопробной» литературы. Ядро фонда такой библиотеки должно было включать все наиболее ценное в литературе всех времен. По Гофману, «библиотека не может быть нейтральным заведением, не служащим никаким политическим и религиозным целям». Библиотекарь должен стремиться не к количественным показателям, а к качественному чтению. Библиотекаря надо максимально освободить от других функций для работы с читателем; принцип «духовной встречи с читателем».

Англо-американская модель общедоступной библиотеки

В XVIII в. широко были распространены «абонементные библиотеки» – коммерческие заведения, которые существовали за счет средств, вносившихся читателями за право пользования фондом.

С начала XIX в. в Великобритании роль общедоступных библио-

тек стали играть библиотеки «школ механиков» (mechanics` institutes).

Первая такая библиотека была открыта в Глазго по инициативе Джорджа Бирбека. Первоначально эти библиотеки были нацелены на дальнейшее профессиональное образование рабочих, но постепенно стали выполнять более широкие функции (например, борьба с алкоголизмом). Их фонды включали художественную литературу, популярные журналы, другую периодику. Иногда тут же предлагали игры, открывали безалкогольное кафе. К 1850 г. по всей стране насчитывалось порядка 700 таких библиотек с фондом более 2 тыс. томов и контингентом читателей около 100 тыс. человек.

С середины XIX в. сформировалось движение за создание обще-

доступных библиотек (publish libraries).

В принятом библиотечном законодательном акте фигурировал термин «free public libraries». Первоначально понятие «публичная» связывалось с возможностью привлечения средств для такой библиотеки из общественных фондов (public funds). В 1845 г. был принят закон о музеях. В городах с населением бо-