- •06.09.2024 Значение микроорганизмов. История микробиологии

- •13.09.2024 Классификация и систематика микроорганизмов.

- •27.09.2024 Дыхание микроорганизмов

- •04.10.2024 Рост и размножение микроорганизма

- •11.10.2024 Биологические факторы, влияющие на рост и фактор развития микроорганизмов.

- •18.10.2024 Геном бактерий

- •25.10.2024 Формы изменчивости у микроорганизмов

- •01.11.2024 Бактериальные плазмиды

- •Плазмиды патогенности

- •Плазмиды Ent, Нly и к

- •08.11.2024 Микробиом человека

- •15.11.2024 Функции микробиома

- •22.11.2024 Общая вирусология

- •06.12.2024 Онтогенез вирусов

- •13.12.2024 Лабораторная диагностика вирусных инфекций

- •1. Электронная микроскопия (эм)

- •2. Реакция иммунофлюоресценции (риф)

- •3. Иммуноферментный анализ (ифа)

- •4. Радиоиммунный анализ (риа)

- •5. Молекулярные методы

- •6. Цитологические методы

27.09.2024 Дыхание микроорганизмов

Классификация бактерий по типу дыхания:

облигатные аэробы

микроаэрофилы

факультативные анаэробы

облигатные анаэробы

Облигатные (строгие) аэробы развиваются при наличии в атмосфере 20% кислорода (микобактерии туберкулеза) содержат ферменты, с помощью которых осуществляется перенос водорода от окисляемого субстрата к кислороду воздуха.

Микроаэрофилы нуждаются в значительно меньшем количестве кислорода, и его высокая концентрация хотя и не убивает бактерии, но задерживает их рост (актиномицеты, бруцеллы, лептоспиры)

Факультативные анаэробы могут размножаться как в присутствии, так и в отсутствие кислорода (большинство патогенных и сапрофитных микробов — возбудители брюшного тифа, паратифов, кишечная палочка).

Облигатные анаэробы — бактерии, для которых наличие молекулярного кислорода является губительным (клостридии столбняка, ботулизма)

Аэробное дыхание является самой совершенной формой окислительного процесса и наиболее эффективным способом получения энергии

Г лавное

преимущество аэробного дыхания состоит

в том, что энергия окисляемого вещества

- субстрата, на котором микроорганизм

растет, используется наиболее полно.

Поэтому в процессе дыхания перерабатывается

гораздо меньше субстрата для получения

определенного количества энергии, чем,

например, при брожениях.

лавное

преимущество аэробного дыхания состоит

в том, что энергия окисляемого вещества

- субстрата, на котором микроорганизм

растет, используется наиболее полно.

Поэтому в процессе дыхания перерабатывается

гораздо меньше субстрата для получения

определенного количества энергии, чем,

например, при брожениях.

Процесс дыхания заключается в том, что углеводы (или белки, жиры и другие запасные вещества клетки) разлагаются, окисляясь кислородом воздуха, до углекислого газа и воды. Выделяющаяся при этом энергия расходуется на поддержание жизнедеятельности организмов, рост и размножение. Бактерии вследствие ничтожно малых размеров своего тела не могут накапливать значительного количества запасных веществ. Поэтому они используют в основном питательные соединения среды.

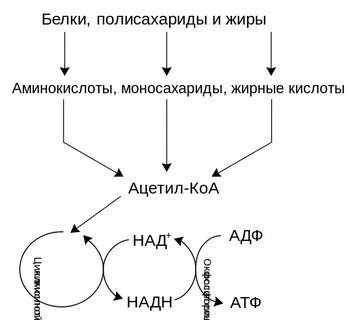

Упрощённая схема трёхстадийного распада молекул питательных веществ

Р

асщепление

макромолекул на простые субъединицы

асщепление

макромолекул на простые субъединицыРасщепление простых молекул до ацетила-Со А сопровождавшееся выделением АТФ и НАДН

Полное окисление ацетил-Со А до воды и углекислого газа, что сопровождается выделением АТФ

В общем виде дыхание можно представить следующим уравнением:

С6Н12О6 + 6О2 = 6СО2 + 6Н2О + 2875 КДЖ

За этой простой формулой скрывается сложная цепь химических реакций, каждая из которых катализируется специфическим ферментом.

Ферментативные реакции происходящие в процессе дыхания, в настоящее время хорошо изучены. Схема реакций оказалась универсальной, т. е. в принципе одинаковой у животных, растений и многих микроорганизмов, в том числе бактерий.

С начала

происходит образование фосфорных эфиров

глюкозы- монофосфата, затем дифосфата

Фосфорная кислота переносится ферментами

(трансферазами) с аденозинтрифосфорной

кислоты (АТФ)- вещества, имеющего три

остатка фосфорной кислоты, соединенных

макроэргическими связями На присоединение

фосфорной кислоты тратится 3,4.Л0'Дж

опергии на І грамм-молекулу Поэтому

образовывается связь называется

макроэргической, Биологический смысл

первых реакций фосфорилирования

заключается в активированной глюкозы

- присоединение фосфора к глюкозе делает

ее более реакционноспособной, лабильной,

определяет возможность дальнейшего

расщепления глюкозы.

начала

происходит образование фосфорных эфиров

глюкозы- монофосфата, затем дифосфата

Фосфорная кислота переносится ферментами

(трансферазами) с аденозинтрифосфорной

кислоты (АТФ)- вещества, имеющего три

остатка фосфорной кислоты, соединенных

макроэргическими связями На присоединение

фосфорной кислоты тратится 3,4.Л0'Дж

опергии на І грамм-молекулу Поэтому

образовывается связь называется

макроэргической, Биологический смысл

первых реакций фосфорилирования

заключается в активированной глюкозы

- присоединение фосфора к глюкозе делает

ее более реакционноспособной, лабильной,

определяет возможность дальнейшего

расщепления глюкозы.

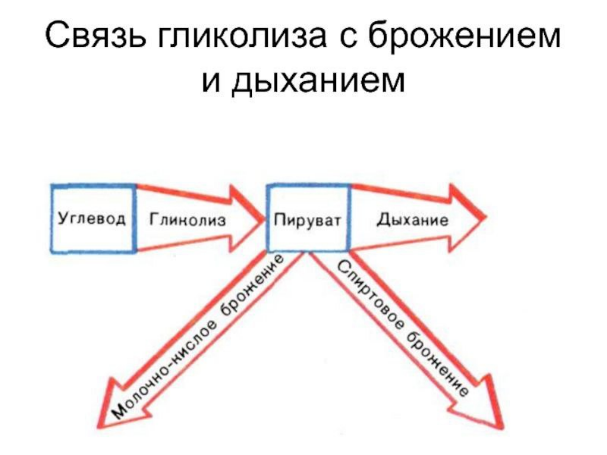

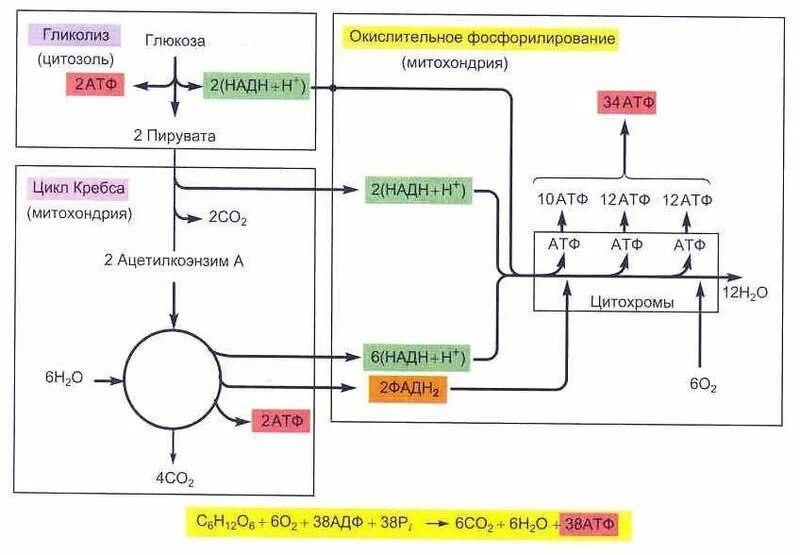

Первая - анаэробная-стадия процесса дыхания носит название гликолитического пути или пути Эмбдена - Мейергофа- Парнаса. Для осуществления этих реакций кислород не требуется. Образовавшаяся пировиноградная кислота (СНЗСОСООН) является интереснейшим и очень важным соединением. Пути расщепления глюкозы в процессе дыхания и многих брожений вплоть ДО образования пировиноградной кислоты идут совершенно одинаково, что впервые было установлено русским биохимиком С. П. Костычевым. Пировиноградная кислота является тем центральным пунктом, от которого расходятся пути дыхания и брожений, откуда начинается специфическая для данного процесса цепь ферментативных превращений - специфическая цепь химических реакций

Дыхание является процессом, дающим энергию, однако его биологическое значение этим не ограничивается. В результате химических реакций, сопровождающих дыхание, образуется большое количество промежуточных соединений. Из этих соединений, имеющих различное количество углеродных атомов, могут синтезироваться самые разнообразные вещества клетки: аминокислоты, жирные кислоты, жиры, белки, витамины. Поэтому обмен углеводов определяет остальные обмены веществ (белков, жиров). В этом его огромное значение.

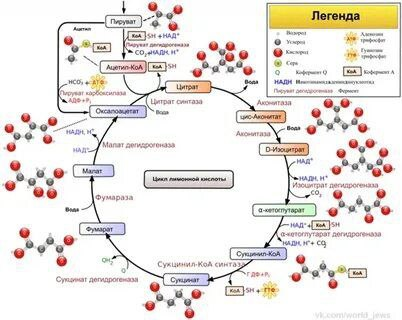

Цикл Кребса — это цепь химических реакций, которая называется циклом потому, что продолжается непрерывно. цикл трикарбоновых кислот — это ключевой этап дыхания всех клеток, использующих кислород, центр пересечения множества метаболических путей, промежуточный лап между гликолизом и электрон-транспортной цепью. Кроме значительной энергетической роли циклу отводится также и существенная пластическая функция, то есть это важный источник молекул-предшественников, из которых в холе других биохимических превращений синтезируются такие важные для жизнедеятельности клетки соединения как аминокислоты, углеводы, жирные кислоты и др. Для осуществления всего вышеизложенного необходимо наличие более ста различных элементов, в том числе витаминов. При отсутствии или недостатке хотя бы одного из них цикл будет недостаточно эффективным, что приведёт к нарушению метаболизма.

Х отя

в ходе цикла трикарбоновых кислот

непосредственно образуется лишь одна

молекула АТФ на оборот (при превращении

сукцинил-КоА в сукцинат) четыре

окислительные реакции цикла обеспечивают

дыхательную цепь значительным числом

электронов поставляемых НАДН и ФАДН2,

и тем самым обеспечивают образование

значительного количества АТФ в ходе

окислительного фосфорилирования

отя

в ходе цикла трикарбоновых кислот

непосредственно образуется лишь одна

молекула АТФ на оборот (при превращении

сукцинил-КоА в сукцинат) четыре

окислительные реакции цикла обеспечивают

дыхательную цепь значительным числом

электронов поставляемых НАДН и ФАДН2,

и тем самым обеспечивают образование

значительного количества АТФ в ходе

окислительного фосфорилирования

В ходе гликолиза из одной молекулы глюкозы образуется две молекулы пирувата, 2 АТФ и 2 НАДН. В ходе окислительного фосфорилирования переход двух электронов с НАДН на 02 обеспечивает образование 2,5 АТФ, а переход двух электронов с ФАДН2 на 02 даёт1,5 АТФ. Когда обе молекулы пирувата окисляются до 6 СО2пируватдегидрогеназным комплексом и в ходе цикла трикарбоновых кислот, а электроны переносятся на 02 в ходе окислительного фосфорилирования, то суммарный выход АТФ составляет 32 молекулы на молекулу гюкозы.

Дыхательная цепь переноса электронов, также электрон-транспортная цепь.

(сокр. ЭТЦ) — система трансмембранных белков и переносчиков электронов, необходимых для поддержания энергетического баланса ЭТЦ поддерживает баланс за счёт переноса электронов п протонов из НАД·Н и ФАДН2 в акцептор электронов. В случае аэробного дыхания акцептором может быть молекулярный кислород (02). В случае анаэробного дыхания акцептором могут быть NO3-, NO2-, Fe3+, фумарат, диметилсульфоксид, сера, SO4 2-, CO2 и т.п.

ЭТЦ у прокариот локализована в ЦПМ, у эукариот — на внутренней мембране митохондрий. Переносчики электронов расположены в порядке уменьшения сродства к электрону, то есть по своему окислительно-восстановительному потенциалу, где у акцептора самое сильное сродство к Электрону. Поэтому транспорт электрона на всём протяжении цепи протекает самопроизвольно с выделением энергии. Энергия, выделяющаяся при переносе электронов, выделятся в межмембранное пространство ступенчато, в виде протона (Н+), выделясь из каждого комплекса. Протоны из межмембранного пространства попадают в протонную помпу. Там протоны создают протонный потенциал. Протонный потенциал преобразуется АТФ-синтазой в энергию химических связей АТФ Сопряжённая работа ЭТЦ и АТФ-спнтазы носит название окислительного фосфорилирования.

Анаэробное дыхание цепь анаэробных окислительно- восстановительных реакций, которые сводятся к окислению органического или неорганического субстрата с использованием в качестве конечного акцептора электронов не молекулярного кислорода, а других неорганических веществ (нитрата - NО3-, нитрита- NO2-, сульфата-SO4 2-, сульфита-SO3 2-,СO2 др.), а также органических веществ (фумарата и др.) Молекулы АТФ в процессе анаэробного дыхания образуются в основном в электрон-транспортной цепи, T. е. В результате реакций мембранного фосфорилирования, но в менышем количестве, чем при аэробном дыхании.

А наэробное

дыхание

наэробное

дыхание

При анаэробном дыхании конечным акцептором электронов в электрон-транспортной цепи являются неорганические или органические соединения. Например, если конечным акцептором электронов является SO 2-, то процесс называют сульфатным дыханием, а бактерии — сульфатвосстанавливающими или сульфатредуцирующими В том случае, если конечным акцептором электронов служит NО3 - или NО2-, то процесс называется нитратным дыханием или денитрификацией, а бактерии, осуществляющие этот процесс, — денитрифицирующими В качестве конечного акцептора электронов может выступать СО2. Процесс соответственно называют карбонатным дыханием, а бактерии - метаногенными (метанобразующими) Одним из немногих примеров, когда конечным акцептором служит органическое вещество, является фумаратное дыхание

Основные особенности бактерий, способных к анаэробному дыханию

Имеют укороченные электрон-транспортные, или дыхательные, цепи ,т. е. они не содержат всех переносчиков, характерных для дыхательных цепей, функционирующих в аэробных условиях

В дыхательных цепях анаэробов цитохромоксидаза заменена соответствующими редуктазами

У строгих анаэробов не функционирует цикл Кребса, выполняет только биосинтетические функции

Основное количество молекул АТФ при анаэробном дыхании синтезируется в процессе мембранного фосфорилирования

По отношению к молекулярному кислороду бактерии, осуществляющие анаэробное дыхание, являются факультативными пли облигатным анаэробами. К облигатным анаэробам относятся сульфатвосстанавливающее и метаногенные бактерии. К факультативным анаэробам = денитрифицирующие бактерии и бактерии, осуществляющие фумаратное дыхание. Факультативные анаэробы могут переключать свой энергетический метаболизм с аэробного дыхания в присутствии в среде молекулярного кислорода на анаэробное дыхание в отсутствии молекулярного кислорода

Выход АТФ при анаэробном дыхании меньше, чем при аэробном, но больше, чем при брожении

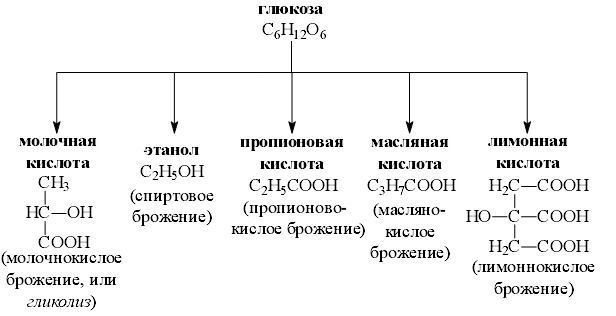

Брожение

метаболический процесс, при котором регенерируется АТФ, а продукты расщепления органического субстрата могут служить одновременно и донорами, и акцепторами водорода. Брожение —это анаэробный (происходящий без участия кислорода) метаболический распад молекул питательных веществ, например глюкозы. Больтинство типов брожения осуществляют микроорганизмы облигатные или факультативные анаэробы

Любое брожение проходит в две стадии:

первая (окисление) включает превращение глюкозы в пировиноградную кислоту.

вторая (восстановление) — использование атомов водорода для восстановления пировиноградной кислоты

Брожение не высвобождает всю имеющуюся в молекуле энергию, поэтому промежуточные продукты брожения могут использоваться в ходе клеточного дыхания

Б рожение:

рожение:

4. муравьинокислое (смешанное брожение — характерным, хотя не главным, продуктом является муравьиная кислота НСООН);

5. маслянокислое (образуется масляная кислота СЗН7СООН);

6. уксуснокислое (окисление этилового спирта в уксусную кислоту СНЗСООН).

Ферменты

Оксидоредуктазы= катализируют окислительно-восстановительные реакции.

Трансферазы осуществляют реакции переноса груши атомов.

Гидролазы= осуществляют гидролитическое расщепление различных соединений ,

Лиазы- катализируют реакции отщепления от субстрата химической группы негидролитическим путем.

Лигазы или синтетазы =обеспечивают соединение двух молекул, сопряженное с расщеплением пирофосфатной связи в молекуле АТФ

Изомеразы = определяют пространственное расположение групп элементов

По типу выработке: конститутивные- клеткой постоянно, нужны для обмена в-в; индуцибельные- при наличии индуктора, репрессивные

По локализации в клетке: эндоферменты, экзоферменты (гиалуронидаза, нейраминидаза)

Микробиологическая (рабочая) классификация ферментов:

1. Сахаролитические

2. Протеолитические

3. Липолитические

4. Окислительно-восстановительные (каталаза, цитохромоксидаза)

5. Аутолитические

6. Ферменты патогенности (вирулентности)