Микра (экз)

.pdf

Ответы на экзаменационные вопросы по Микробиологии

клеток обычными методами, обусловливает вирулентность и длительную сохраняемость микобактерий в окружающей среде.

Микобактерии относятся к группе грамположительных микроорганизмов. К группе грамположительных бактерий они относятся в связи с наличием слоя пептидогликана, связанного с цитоплазматической мембраной и отсутствием внешней клеточной мембраны, характерной для грамотрицательных бактерий.

Для выявления микобактерий применяют метод окраски по Цилю-Нельсену (термокислотное протравливание карболовым фуксином): микобактерии окрашиваются в красный цвет и располагаются одиночно или скоплениями по 2-3 клетки, образуя римскую цифру V.

В цитоплазме клеток могут обнаруживаться от 2 до 12 гранул, состоящих из липидов или мета-

фосфатов (зерна Муха).

Культуральные свойства

M. tuberculosis является облигатным аэробом, а M. bovis и M. africanum – аэрофилами. Микобактерии туберкулеза растут медленно из-за наличия в клеточной стенке липидов, замедля-

ющих обмен веществ с окружающей средой. Внутриклеточное дыхание микобактерий осуществляют оксидоредуктазы, из которых особый интерес представляют каталаза и пероксидаза, так как с ними связана вирулентность возбудителей. M. tuberculosis в большом количестве образует никотиновую кислоту (ниацин), которая накапливается в жидкой питательной среде и дает с раствором цианида калия и хлорамином Б ярко-желтое окрашивание - ниациновая проба Конно.

Микобактерии очень требовательны к питательным средам. Они нуждаются в глицерине (глицеринзависимые бактерии), растут на средах, содержащих яичный желток, сыворотку крови, факторы роста (биотин, никотиновую кислоту), соли магния, калия, натрия, железа, активированный уголь. Для подавления роста сопутствующих микроорганизмов в среды добавляют пенициллин или малахитовый зеленый.

Элективными питательными средами для микобактерий являются:

-яичные среды Левенштейна-Йенсена и Финна-2;

-глицериновые агаровые среды Миддлбрука;

-картофельные среды с желчью (среда Петраньяни);

-полусинтетическая среда Школьниковой;

-синтетические среды Сотона, Дюбо.

На средах с желчью: сероватый маслянистый налет.

В жидких питательных средах: на 7-10 день после посева появляется пленка, которая постепенно утолщается, становится морщинистой, приобретает желтоватый (кремовый) цвет. При этом среда остается прозрачной. При выращивании в жидкой питательной среде на стекле (метод Прайса) микобактерии туберкулеза образуют структуры, напоминающие жгуты, косы, веревки. Эти структуры называются кордфактором.

Эпидемиология

Источник инфекции: больной человек. Механизм заражения: аэрогенный Входные ворота – органы дыхания.

Пути заражения - воздушно-капельный и воздушнопылевой.

При кашле, чихании, разговоре в выдыхаемом воздухе больного туберкулезом содержатся частицы, содержащие микробы. Осевшие на почву микобактерии вместе с пылевыми частицами способны повторно подниматься в воздух, обусловливая воздушно-пылевой путь заражения.

Реже заражение человека туберкулезом происходит алиментарным путем - при употреблении молока и мяса от больных животных при недостаточной термической обработке. При алиментарном заражении для развития заболевания требуется значительно большее количество возбудителя, чем при аэрогенном инфицировании.

Иногда наблюдается заражение контактно-бытовым путем через поврежденные кожные покровы и слизистые оболочки при использовании предметов больного человека (одежды, посуды, книг и др.) или при уходе за больными животными.

Факторы патогенности микобактерий:

- корд-фактор – гликолипид клеточной стенки, вызывающий повреждение клеточных мембран;

121

Ответы на экзаменационные вопросы по Микробиологии

-сульфатиды (сульфолипиды) - серосодержащие поверхностные гликолипиды, усиливающие токсическое и антифагоцитарное действие кордфактора, препятствующие слиянию фагосомы с лизосомой;

-липоарабиноманнан (LAM) – гетерополисахарид, подавляющий активацию Т-лимфоцитов и лейкоцитов, вызывающий секрецию макрофагами фактора некроза опухолей – ФНО (под действием ФНО развивается лихорадка, отмечается снижение веса) и ИЛ-10 (тормозит пролиферацию Т-кле- ток);

-микозиды – специфические воска, образующие защитный экран на поверхности клетки;

-белки-эффекторы, препятствующие слиянию фагосомы с лизосомами.

Патогенез туберкулеза

Развитие туберкулеза зависит от дозы возбудителя и длительности его поступления в организм, состояния врожденного и адаптивного иммунитета.

Неповрежденная слизистая оболочка верхних дыхательных путей является непроницаемой для микобактерий туберкулеза. Защите слизистой оболочки способствуют такие факторы как лизоцим слюны, секреторный иммуноглобулин А, мукоцилиарный аппарат (мерцательный эпителий и слизь, образующаяся бокаловидными клетками).

При воздействии на слизистую оболочку дыхательных путей повреждающих механических и химических факторов, при остром и хроническом воспаления верхних дыхательных путей вероятность проникновения микобактерий в бронхиолы и альвеолы возрастает.

Попавшие в глубокие отделы легких микобактерии связываются с маннозным рецептором на поверхности альвеолярных макрофагов и фагоцитируются. Внутри макрофагов находящиеся в микобактериальных фагосомах микробные клетки с помощью T7SS и эффекторных белков препятствуют слиянию фагосомы с лизосомой (блокада лизосомально-фагосомального слияния). В результате этого фаголизосома не образуется, а лизосомальные ферменты не могут воздействовать на фагоцитированные микобактерии.

Всвязи с этим фагоцитоз при туберкулезе является незавершенным. Располагающиеся внутриклеточно микобактерии постепенно размножаются.

Вслучае разрушения альвеолярных макрофагов при размножении микобактерий (завершенный фагоцитоз) высвобождающиеся микробные клетки захватываются другими фагоцитами.

Вмакрофагах микобактерии транспортируются в регионарные лимфатические узлы, длительное время сохраняясь в “дремлющем” (дормантном) состоянии. При этом происходит воспаление лимфатических путей (лимфангит) и лимфатических узлов (лимфаденит). В месте нахождения фагоцитированного возбудителя образуется специфическая гранулема или первичный аффект.

Формирование гранулемы происходит следующим образом.

1. Попадание микобактерий в организм аэрогенным путем.

2. Поглощение бактерий макрофагами.

3. Формирование в макрофагах микобактериальных фагосом, внутри которых происходит размножение возбудителя.

4. Трансформация активированных макрофагов с находящимися внутри живыми микобактериями в эпителиоидные клетки. Гибель части макрофагов с образованием казеозных некротических масс.

5. Слияние эпителиоидных клеток друг с другом и образование гигантских клеток Пирогова-Лан- гханса.

6. Окружение очага снаружи лимфоидными клетками, в том числе Тлимфоцитами.

7. Отграничение гранулемы от здоровых тканей пролиферирующими фибробластами. Таким образом, формирование гранулемы представляет собой реакцию гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ). ГЗТ возникает через 2-3 недели после инфицирования.

С одной стороны, гранулемы препятствуют возникновению системной инфекции, с другой стороны, способствуют размножению микобактерий и изолируют их от факторов иммунной системы. При этом развивается хроническая (латентная) инфекция, которая может продолжаться десятилетиями. Снижение уровня иммунитета может привести к реактивации инфекции.

Впоследующем возможна транспортировка микобактерий в разные участки легкого, лимфатические узлы и другие органы.

Вразвитии туберкулеза выделяют два периода.

122

Ответы на экзаменационные вопросы по Микробиологии

Первый период возникает в ответ на первичное экзогенное заражение ранее неинфицирован-

ных людей. Этот период может завершиться развитием первичного туберкулеза и спонтанным излечиванием. При первичном туберкулезе в зоне внедрения возбудитель захватывается макрофагами, в результате чего развивается гранулематозная реакция. Затем микобактерии преодолевают этот барьер, проникают в регионарные лимфатические узлы, кровь и различные органы. При спонтанном излечивании формируется обызвествленный первичный туберкулезный комплекс (“окаменевший” очаг воспаления, в котором длительное время сохраняется возбудитель в дремлющем или дормантном состоянии). Дормантные формы микобактерий характеризуются метаболически неактивным состоянием. При этом у людей формируется приобретенный иммунитет. Сохранение возбудителя в очагах персистенции не только поддерживает иммунитет, но одновременно создает риск эндогенного инфицирования.

Второй период связан с вторичным экзогенным или эндогенным инфицированием микобак-

териями, сохранившимися в первичном очаге. То есть вторичный туберкулез возникает в иммунном организме у ранее инфицированных людей. При этом развиваются разнообразные вторичные формы туберкулеза. Эндогенная реактивация микобактерий может наступить в течение любого срока после первичного туберкулеза (от нескольких недель до многих лет и десятков лет) в результате неблагоприятных социально-экономических условий, недостаточного питания, приема иммунодепрессантов, сопутствующих заболеваний. Вторичный туберкулез почти всегда начинается в верхушках легких и протекает хронически.

Клиника

Инкубационный период: от 3-8 недель до 1 года и более.

Чаще всего поражаются органы дыхания. Поэтому различают туберкулез легких и внелёгочный туберкулез. По степени поражения легких выделяют такие формы как милиарный туберкулез, очаговый (ограниченный) туберкулез, инфильтративный туберкулез, казеозная пневмония, кавернозный туберкулез, фиброзно-кавернозный туберкулез и др.

Очаг Гона — это первичное поражение легких при туберкулезе. Обычно очаг Гона проходит, не вызывая заболевания, но у некоторых людей из очага Гона возбудитель распространяется по лимфатическим сосудам, дыхательным путям и кровотоку по всему организму.

Милиарный (лат. milium – просо) туберкулез – это небольшой очаг творожистого некроза, представляющий группу некротизированных туберкулезных гранулем.

Эмпиема плевры – это воспаление плевральных листков с образованием гноя между ними. Внелёгочный туберкулез встречается в любом органе. Различают следующие формы внелёгоч-

ного туберкулеза:

-туберкулез органов пищеварения (чаще поражаются дистальный отдел тонкого кишечника и слепая кишка);

-туберкулез мочеполовой системы (почек, мочевыводящих путей, половых органов);

-туберкулез центральной нервной системы и мозговых оболочек (туберкулезный менингит);

-туберкулез костей и суставов;

-туберкулез кожи;

-туберкулез глаз.

Туберкулез может быть открытым (больной выделяет возбудителя во внешнюю среду) и закрытым (больной не выделяет возбудителя в окружающую среду и не является заразным для окружающих).

Признаками туберкулеза являются быстрая утомляемость, слабость, потеря массы тела, длительная субфебрильная температура, обильное ночное потоотделение, кашель с мокротой с кровью, одышка.

Иммунитет

Начинает формироваться через 4-8 недель после первичного инфицирования. Формируется как клеточный, так и гуморальный иммунитет.

Диагностика туберкулеза

Для лабораторной диагностики туберкулеза применяют основные и дополнительные методы исследования.

Основные методы:

- бактериоскопический метод (световая и люминесцентная микроскопия);

123

Ответы на экзаменационные вопросы по Микробиологии

-бактериологический (культуральный) метод.

Дополнительные методы:

-биологический метод;

-серологический метод;

-кожные аллергические пробы;

-полимеразная цепная реакция (ПЦР).

Исследуемый материал: мокрота, аспират бронхов, отделяемое свищей, спинномозговая жидкость (СМЖ), моча, испражнения.

Для бактериоскопического исследования готовят мазки, которые окрашивают по ЦилюНельсену или флюорохромом. Эти методы просты и экономичны. Они применяется при обследовании следующих пациентов:

-лиц, имеющих симптомы туберкулеза (кашель с мокротой более 3 недель, боли в грудной клетке, кровохарканье, потеря массы тела);

-лиц, контактировавших с бациллярными больными (больными, выделяющими возбудителя туберкулеза во внешнюю среду);

-лиц, имеющих в легких рентгенологические изменения, подозрительные на туберкулез. Нередко концентрация микобактерий в исследуемом материале невелика, поэтому для повыше-

ния вероятности их обнаружения используют методы обогащения: центрифугирование и флотацию.

Метод центрифугирования предусматривает обработку исследуемого материала щелочью с последующим центрифугированием. Препарат для микроскопирования готовят из осадка.

Метод флотации включает в себя обработку исследуемого материала смесью щелочи и ксилола или бензола. Пробу энергично встряхивают. Образующаяся пена выносит микобактерии на поверхность. Препарат для микроскопирования готовят из образующейся пены.

Количество кислотоустойчивых микобактерий (КУМ), которое выявляется при бактериоскопическом исследовании материала, характеризует степень эпидемической опасности больного и тяжесть заболевания.

Культуральный метод позволяет получить чистую культуру для определения ее вирулентности и чувствительности к лекарственным препаратам. Этот метод широко применяется и для контроля эффективности проводимой терапии. Материал обрабатывают 6-12% раствором соляной или серной кислоты, отмывают физиологическим раствором, высевают на плотные питательные среды и выращивают в течение 2-12 недель. Вирулентность выделенной культуры определяют по наличию кордфактора. Основной недостаток культурального метода - длительность получения результата.

Всвязи с этим применяют ускоренный метод выращивания (по Прайсу). Для этого материал наносят на предметное стекло, обрабатывают серной кислотой и отмывают физиологическим раствором. Стекло помещают в питательную среду с кровью. Выращивание продолжается в течение 3- 4 дней при 37ОС. После этого препарат окрашивают по Цилю-Нельсену и микроскопируют. При наличии возбудителя туберкулеза обнаруживаются красные жгуты, состоящие из отдельных клеток.

Биологический метод диагностики туберкулеза является наиболее чувствительным, так как он позволяет выявить от 1 до 5 микробных клеток в исследуемом материале. Для этого морским свинкам подкожно или внутрибрюшинно вводят исследуемый материал (1-2 мл), обработанный серной кислотой. Быстрое падение массы животного и увеличение паховых лимфоузлов свидетельствует о развитии туберкулеза. В пунктате из лимфоузлов обнаруживаются микобактерии. Через 1-2 месяца после заражения у животных развивается генерализованный туберкулез с летальным исходом.

Кожные аллергические пробы применяются для определения повышенной чувствительности организма к туберкулину в результате инфицирования возбудителями туберкулеза или специфической вакцинации. Кожные аллергические пробы проводят с помощью туберкулина – препарата, приготовленного из микобактерий.

Внастоящее время в качестве диагностического метода в основном используется внутрикожная проба Манту. При постановке пробы Манту туберкулин вводят строго внутрикожно на внутреннюю поверхность средней трети предплечья до образования “пуговки”. Суть реакции Манту состоит

втом, что вводимые фрагменты микобактерий как бы притягивают к себе из кровеносных сосудов лимфоциты, уже встречавшиеся с туберкулезными бактериями. Чем больше в организме таких лимфоцитов, тем интенсивнее будет воспаление (положительная реакция). Результаты пробы

124

Ответы на экзаменационные вопросы по Микробиологии

учитывают через 48-72 часа по наличию индурации – очерченного или расплывчатого уплотнения тканей или образования папулы.

Проба Манту оценивается следующим образом:

-отрицательная - наличие реакции от укола до 2 мм в диаметре.

-сомнительная - папула диаметром 2-4 мм или гиперемия.

-положительная - папула диаметром 5-17 мм у детей и подростков и 5-21 мм у взрослых.

-гиперэргическая - папула диаметром более 17 мм у детей и подростков и более 21 мм у взрослых.

В последние годы разработан новый способ диагностики туберкулеза – Диаскинтест.

При постановке этого теста внутрикожно вводят рекомбинантные белки, характерные исключительно для M. tuberculosis. Положительная проба Манту означает, что человек либо контактировал

свозбудителем туберкулеза (M. tuberculosis), либо недавно получил прививку БЦЖ (M. bovis), либо его организм инфицирован непатогенными микобактериями. Диаскинтест дает положительный результат только в том случае, когда человек инфицирован M. tuberculosis (но не вакцинирован БЦЖ,

то есть M. bovis)

Серологические исследования включают:

-выявление антигенов микобактерий и антител к ним с помощью РСК, РА, РПГА;

-выявление антител с помощью РНГА;

-ИФА;

-РИФ с моноклональными антителами.

Серологические методы не являются ведущими при диагностике туберкулеза.

Профилактика туберкулеза

Для специфической профилактики применяют живую туберкулезную вакцину БЦЖ.

Вакцина вводится новорождённым на 2-5 день жизни внутрикожно. На месте введения вакцины формируется инфильтрат с небольшим узелком в центре. Обратное развитие инфильтрата происходит в течение 3-5 месяцев. Ревакцинация – в 7 и 14 лет лицам с отрицательной реакцией Манту. Для ослабленных детей применяют вакцину БЦЖ-М (доза антигена уменьшена в 2 раза).

50. Особо-опасные инфекции: сибирская язва, Характеристика возбудителя. Микробиологическая диагностика.

Сибирская язва (антракс) – остро протекающая опасная инфекционная болезнь, характеризующаяся тяжелой интоксикацией организма, лихорадкой, септицемией, возникновением карбункулов, поражением кишечника и легких. Это одна из опасных инфекционных болезней, общих для животных и человека (зооноз).

Таксономическое положение возбудителя

Семейство Bacillaceae, Род Bacillus,

Вид Bacillus anthracis.

Морфологические и тинкториальные свойства

Возбудитель сибирской язвы представляет собой крупную неподвижную палочку. Микроб способен образовывать три формы:

-вегетативную бескапсульную палочку;

-вегетативную капсульную палочку;

-спору.

Вегетативные бескапсульные клетки образуются на простых питательных средах и представляют собой крупные неподвижные палочки с обрубленными слегка утолщенными концами. Палочки располагаются в виде цепочках, напоминая “бамбуковую трость”. Цепочки могут быть как короткими, так и длинными. Вегетативные клетки по Граму окрашиваются положительно.

Вегетативные капсульные клетки сибиреязвенного микроба образуются в организме человека и животных, а также на специальных питательных средах в определенных условиях культивирования (сывороточный или бикарбонатный агар, атмосфера углекислого газа). В этих условиях возбудитель продуцирует хорошо выраженную капсулу, которая окружает всю цепочку клеток. Капсулу

125

Ответы на экзаменационные вопросы по Микробиологии

образуют только вирулентные штаммы возбудителя. Для выявления капсулы мазки окрашивают специальными методами: по Ребигеру, метиленовой синькой Леффлера, тушью по Бурри-Гинсу, по Ро- мановскому-Гимзе.

Споры образуются только при неблагоприятных условиях: во внешней среде при доступе кислорода воздуха или на питательных средах при длительном инкубировании в аэробных условиях. При этом в вегетативной клетке образуются одна центрально расположенная овальная спора.

Поперечник спор у сибиреязвенного микроба не превышает поперечного размера вегетативной клетки.

В каждой вегетативной клетке образуется только одна эндоспора. В живом организме или невскрытом трупе споры не образуются.

Геном сибиреязвенного микроба представлен нуклеоидом и двумя плазмидами. Один вид плазмид детерминирует синтез трехкомпонентного экзотоксина, а другой – определяет капсулообразование микроба.

Для окраски спор используют методы Ауески (Ожешки), Пешкова, Циля-Нельсена. При окраске по Цилю-Нельсену вегетативные клетки окрашиваются в синий (фиолетовый) цвет, а споры - в красный.

Культуральные свойства

Сибиреязвенный микроб относится к факультативным анаэробам. Возбудитель сибирской язвы хорошо растет на простых питательных средах (МПБ, МПА, МПЖ).

На плотных питательных средах возбудитель образует крупные шероховатые матовые колонии R-формы сероватого или серовато-белого цвета. R-форма колоний на простых плотных питательных средах характерна как для вирулентных, так и авирулентных (вакцинных) штаммов возбудителя сибирской язвы. Такие колонии образованы бескапсульными вегетативными клетками.

При малом увеличении край колонии имеет мелковолокнистую структуру и волнистые очертания, так как он представлен переплетающимися цепочками клеток. В результате этого край колоний в R- форме сравнивают с локонами волос, гривой льва или головой Медузы Горгоны.

На специальных питательных средах (сывороточный агар, бикарбонатный агар) в атмосфере углекислого газа возбудитель сибирской язвы через 1-2 суток инкубирования образует крупные гладкие выпуклые колонии S-формы слизистой консистенции, состоящие из вегетативных капсульных клеток.

На 3-5%-ном кровяном агаре образуются шероховатые нежные колонии R-формы диаметром 3-4 мм без зоны гемолиза.

При посеве уколом в столбик желатина (10-15%) или полужидкого агара (0,5-1%) через 2-6 суток отмечается характерный рост в виде “перевернутой или опрокинутой елочки”.

В МПБ возбудитель сибирской язвы образует нежный осадок в виде комочка ваты, среда остается прозрачной. При встряхивании бульон не мутнеет, осадок вначале поднимается вверх в виде косички, а затем разбивается на мелкие хлопья, что является одним из характерных признаков сибиреязвенного микроба.

При выращивании в течение 3 часов на агаре или в бульоне с пенициллином (0,05-0,5 ЕД/мл) си-

биреязвенный микроб образует цепочки, состоящие из шарообразных клеток. Этот феномен называется “жемчужным ожерельем” и широко используется при дифференциации возбудителя сибирской язвы от близкородственных бацилл. Подобное явление объясняется тем, что пенициллин вызывает нарушение процесса синтеза пептидогликана клеточной стенки, в результате чего клетки преобразуются в протопласты, имеющие шарообразную форму.

Сибиреязвенный микроб обладает выраженной биохимической активностью. Он ферментирует до кислоты, глюкозу, фруктозу, мальтозу, сахарозу и другие сахара.

Возбудитель сибирской язвы образует сероводород и аммиак, не образует индола, гидролизует крахмал, пептонизирует и медленно свертывает молоко.

Антигенная структура

У возбудителя сибирской язвы различают клеточные антигены и антигены – продукты метаболизма:

1. Капсульный антиген – К-антиген.

126

Ответы на экзаменационные вопросы по Микробиологии

2.Соматический полисахаридный ST-антиген клеточной стенки. Этот антиген содержит N-аце- тил-D-глюкозамин с Д-галактозой. На обнаружении этого антигена основана реакция термопреципитации Асколи.

3.Белковый экзотоксин, состоящий из трех компонентов: протективного антигена (ПА), летального фактора (ЛФ) и фактора отека или эдематогенного фактора (ФО).

Факторы патогенности

Основными факторами патогенности сибиреязвенного микроба являются капсула и трехкомпонентный экзотоксин, состоящий из фактора отека, протективного антигена и летального фактора. Указанные факторы патогенности сибиреязвенного микроба детерминируются плазмидами.

Капсула сибиреязвенного микроба синтезируется при прорастании спор в восприимчивом организме (или на специальных питательных средах) и защищает образующиеся вегетативные клетки от фагоцитоза. Синтез капсулы определяется генами, расположенными на плазмиде.

Экзотоксин сибиреязвенного микроба имеет белковую природу. Он состоит из трех компонентов: фактора отека или эдематогенного фактора, летального фактора и протективного антигена. Экзотоксин синтезируют как капсульные, так и бескапсульные клетки сибиреязвенного микроба. Синтез сибиреязвенного токсина определяется генами, локализованными на плазмиде.

Некоторые авторы к факторам патогенности возбудителя сибирской язвы относят протеолитическую активность микроба. Гены, ответственные за протеолитическую активность сибиреязвенного микроба, локализованы на бактериальной хромосоме.

Эпидемиология

Сибирская язва – зоонозное заболевание. Среди животных наиболее восприимчивы травоядные. Заболеваемость человека носит выраженный профессиональный характер (сельскохозяйственные рабочие, работники перерабатывающих предприятий, скотобоен).

Резервуаром для сибиреязвенного микроба является инфицированная почва, в которой сибиреязвенный микроб сохраняется в споровой форме, формируя неблагополучные пункты. Животные заражаются при заглатывании спор с частичками почвы во время выпаса или при поедании загрязнённых спорами кормов. У животных преобладают кишечная и септическая формы заболевания. Сибирской язвой болеют козы, овцы, коровы, лошади, олени и другие виды животных. Домашние свиньи менее восприимчивы к сибирской язве. К тому же у свиней сибирская язва протекает в виде локальной формы, поражая в основном заглоточные лимфатические узлы.

Источником инфекции для человека являются больные животные (крупный рогатый скот, ло-

шади, свиньи, олени, овцы и др.), инфицированные продукты питания и кожевенно-меховое сырье,

полученное от больных животных. Возможно также заражение человека через инфицированную почву или загрязненные инфицированной почвой предметы.

Возбудитель выделяется от животных как с явно выраженной клиникой болезни, так и со стертыми клиническими формами (бессимптомно больные животные и бациллоносители).

Факторами передачи возбудителя могут быть источники водоснабжения, загрязненные сточными водами кожевенных заводов, забойных пунктов, предприятий, перерабатывающих животное сырье, корма животного происхождения (мясокостная мука, кровяная и мясная мука), инфицированные предметы ухода за животными, бытовые вещи, мясо больных животных, кожевенно-меховое сырье.

Пути заражения человека сибирской язвой – контактно-бытовой (уход за больными животными, переработка шерсти, шкур, кож, земляные работы), алиментарный (употребление в пищу мяса больных животных), воздушнопылевой (вдыхание спор). Входные ворота – поврежденная кожа, слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей.

Диагностика сибирской язвы

Материалом для исследования от больных людей является содержимое карбункула или язвы, струп, кровь, моча, мокрота, испражнения, рвотные массы. При патологоанатомическом исследовании забирают кровь, экссудаты, кусочки органов. По эпидемическим показаниям исследуют материал от животных, почву, фураж, воду, продовольственное сырье и продукты животного происхождения, кожевенное сырье (шерсть, щетину, шкуры).

Методы лабораторной диагностики сибирской язвы:

1.Бактериоскопический метод (окраска по Граму, Ожешко, Бурри-Гинсу).

2.Реакция иммунофлюоресценции (РИФ)

127

Ответы на экзаменационные вопросы по Микробиологии

3.Бактериологический метод (посев на МПА, МПБ, КА, тест жемчужного ожерелья, чувствительность к бактериофагу).

4.Биологический метод (биопроба на морских свинках, белых мышах и кроликах).

5.Аллергопроба с антраксином (ретроспективная диагностика после выздоровления). Бактериоскопическое исследование проводится для выявления в исследуемом материале воз-

будителя. При этом используются разные методы окраски: окраска по Граму – для выявления вегетативных клеток, окраска по БурриГинсу, Ребигеру, Михину, Ольту, Гинсу, Романовскому-Гимзе, синькой Лёффлера – для обнаружения капсулы, окраска по Ожешко – для обнаружения спор, сибиреязвенной люминесцирующей сывороткой (антисоматической или антиспоровой, в зависимости от вида пробы) – для выявления возбудителя. При бактериоскопическом исследовании материала от больного обнаруживаются капсульные вегетативные клетки.

Исследование на подвижность проводят микроскопическим методом раздавленной капли. Возбудитель сибирской язвы неподвижен.

РИФ с сибиреязвенной люминесцирующей сывороткой является одним из методов экспресс-ди- агностики сибирской язвы. Для люминесцентной микроскопии мазки готовят из патологического материала, из подозрительных колоний, из материала, взятого от биопробных животных. На высохшие и фиксированные мазки наносят сибиреязвенные люминесцирующие адсорбированные иммуноглобулины. Этим методом можно выявить в пробах сибиреязвенные микробы в споровой или вегетативной форме. При наличии в пробе вегетативных клеток обнаруживаются палочки, окруженные ободком зеленоватого цвета.

Обнаружение в мазке из материала от больного (трупа) крупных грамположительных палочек, окруженных капсулой, позволяет поставить предварительный диагноз сибирской язвы.

Бактериологическое исследование направлено на выделение чистой культуры и ее идентификацию для окончательного подтверждения диагноза. Для посева исследуемого материала используют МПА и МПБ.

Для выделения чистой культуры, особенно из загрязненного материала, используют также лабораторных животных (морских свинок, белых мышей). Исследуемый материал вводится подкожно (морским свинкам – в паховую область, белым мышам – в корень хвоста). При наличии сибиреязвенного микроба у лабораторных животных отмечается характерная патологоанатомическая картина: отек в месте введения материала, темная не свернувшаяся кровь, кровоизлияния в клетчатке, рыхлая селезенка. В мазках-отпечатках из внутренних органов и в препаратах, приготовленных из крови, обнаруживаются грамположительные палочки, окруженные капсулой.

Чистую культуру пересевают на скошенный МПА и инкубируют для получения споровой культуры. Идентификацию выделенной культуры проводят на основании изучения характера роста микроба на питательных средах, подвижности, капсулообразующей способности, теста жемчужного ожерелья, чувствительности к бактериофагу. Дополнительно определяют лецитиназную, фосфатазную и гемолитическую активность культуры.

Капсулообразующую способность изучают на МПА с 0,7% бикарбоната натрия, на МПА с сывороткой крови крупного рогатого скота. В сомнительных случаях капсулообразование выявляют путем заражения лабораторных животных. Через 1-2 часа животных забивают, из перитонеальной жидкости и крови готовят мазки, а из селезенки и печени – мазки-отпечатки. Препараты окрашивают для выявления капсулы и микроскопируют.

Лецитиназную активность проверяют на агаре с добавлением куриного желтка или в жидкой желточной среде. Сибиреязвенный микроб не свертывает желток в жидкой среде в течение нескольких суток. При росте на плотной среде вокруг колоний сибиреязвенного микроба мутная белая зона не образуется, так как возбудитель сибирской язвы не обладает лецитиназной активностью.

Фосфатазную активность проверяют на питательном агаре, содержащем фенолфталеинфосфат натрия. Перед просмотром посевов в крышку чашки вносят раствор аммиака и через 1 минуту учитывают результаты. Под действием паров аммиака происходит окрашивание в розовый цвет колоний микроорганизмов, обладающих фосфатазной активностью. Сибиреязвенный микроб фосфатазной активностью не обладает, поэтому его колонии остаются бесцветными.

Гемолитическую активность проверяют при посеве исследуемой культуры на кровяной агар (3- 5%) или в бульон с кровью. Возбудитель сибирской язвы гемолитической активностью не обладает, поэтому вокруг колоний зоны гемолиза не образуется.

128

Ответы на экзаменационные вопросы по Микробиологии

Сибиреязвенный микроб лизируется специфическими бактериофагами. Проба с бактериофагами проводится на плотной питательной среде путем нанесения капли суспензии бактериофага на предварительно высеянную культуру. Можно использовать также метод стекающей капли, при котором после нанесения капли суспензии бактериофага чашку наклоняют. Капля суспензии бактериофага при этом стекает по поверхности агара. Результат исследования - в виде стерильного пятна или фаговой дорожки (отсутствие роста культуры).

Серодиагностика проводится в тех случаях, когда возбудитель сибирской язвы не обнаруживается в исследуемом материале. Для определения антител в сыворотке крови больного применяют реакцию латексной агглютинации или РПГА с протективным сибиреязвенным антигеном. Сибиреязвенные антигены можно выявлять в РИФ, ИФА, РСК, РНГА, РП в геле и в реакции термопреципитации по Асколи.

Реакция термопреципитации по Асколи чаще всего используется для выявления сибиреязвенного возбудителя или соматического полисахаридного антигена в различных субстратах (кожевенном сырье, изделиях из кожи и шерсти, мясе, почве, испражнениях). Эта реакция позволяет определять наличие сибиреязвенного антигена как в свежем, так и в разложившемся сырье или мумифицированных трупах животного.

Биологическая проба. Для постановки биологической пробы используют белых мышей, морских свинок, кроликов. Заражение лабораторных животных исходным материалом является обязательным этапом диагностики. Исследуемый материал вводится подкожно. Гибель зараженных животных наступает через 1-3 суток. Павших животных вскрывают, делают мазки-отпечатки их тканей и органов и посевы на МПА. При вскрытии животных отмечается характерный для сибиреязвенной инфекции студенистый геморрагический отек подкожной клетчатки в месте введения материала, гиперемия внутренних органов, увеличение селезенки и несвернувшаяся кровь. В мазках обнаруживаются сибиреязвенные бациллы в виде коротких цепочек, окруженных капсулой. В посевах вырастают типичные для сибиреязвенного микроба шероховатые колонии.

Аллергологическое исследование. Для ретроспективной диагностики сибирской язвы используется кожная аллергическая проба с антраксином. Пробу считают положительной при наличии гиперемии и инфильтрата диаметром более 15 мм. Положительная проба с антраксином сохраняется длительное время после выздоровления, что позволяет использовать эту реакцию для ретроспективной диагностики заболевания.

Сроки исследования при сибирской язве:

-микроскопического – в день поступления материала;

-бактериологического – до 3 суток;

-биологического – до 10 суток.

Профилактика сибирской язвы.

Специфическая профилактика. В настоящее время для профилактики сибирской язвы у людей применяют живую вакцину СТИ (производится из бескапсульного штамма В. anthracis СТИ- 1), химическую вакцину (на основе протективного антигена штамма СТИ-1), комбинированную вакцину (на основе спор бескапсульного штамма СТИ-1 и протективного антигена этого же штамма). Все вакцины применяются по эпидемиологическим показаниям.

51. Особо-опасные инфекции: Чума. Характеристика возбудителя. Микробиологическая диагностика.

Таксономия

Семейство Yersiniaceae, Род Yersinia.

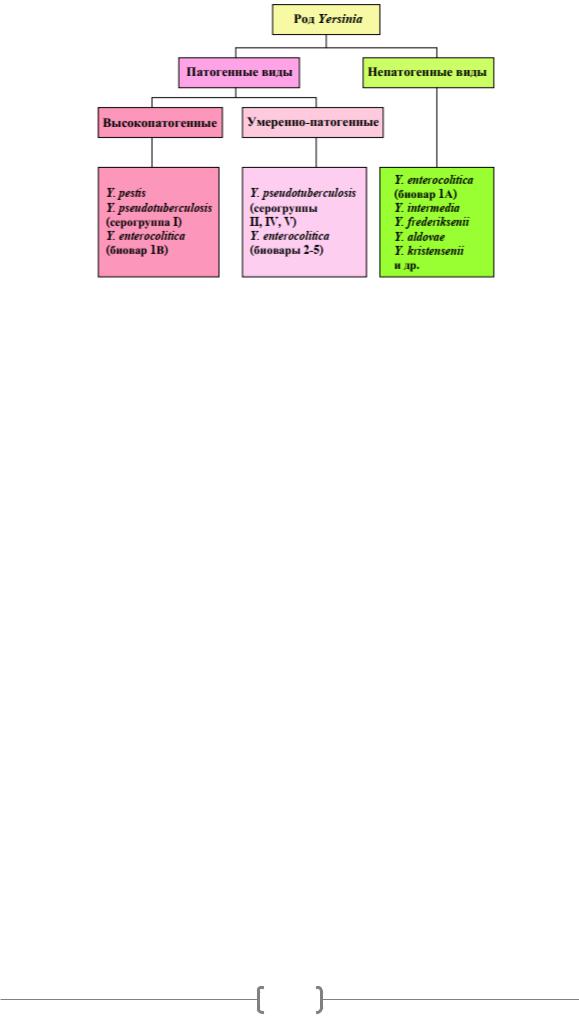

Род Yersinia включает 18 видов. Медицинское значение имеют 3 вида: Y. pestis (возбудитель чумы), Y. Pseudotuberculosis (возбудитель псевдотуберкулеза) и Y. enterocolitica (возбудитель кишечного иерсиниоза).

Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica относятся к энтеропатогенным иерсиниям. Подразделение иерсиний на виды производится на основе морфологических и биохимических свойств. На основании свойств и генетических особенностей виды, входящие в род Yersinia, сгруппированы в 14

129

Ответы на экзаменационные вопросы по Микробиологии

кластеров. Кластер 1 включает возбудителей чумы и псевдотуберкулеза. Возбудитель кишечного иерсиниоза относится к кластерам 6 (филогруппа 1) и 7 (филогруппы 2-6). По патогенности виды, входящие в состав рода Yersinia, можно распределить на группы.

Для патогенных иерсиний характерна способность к аутоагглютинации, кальций-зависимому росту (бактериостаз при отсутствии ионов кальция в среде) и температурозависимая морфология колоний. Непатогенные виды иерсиний в отдельных случаях могут вызывать оппортунистические инфекции у человека. В геноме патогенных иерсиний присутствуют плазмиды. У разных видов иерсиний набор этих плазмид различный.

Одной из особенностей иерсиний является психрофильность – способность бактерий размножаться при температуре 4-8ОС.

Возбудитель чумы

Чума - острая зоонозная особо опасная конвенционная (карантинная) природно-очаговая болезнь, характеризующаяся тяжелым течением. У человека заболевание проявляется сильной интоксикацией, образованием бубонов и высокой летальностью. Чума относится к числу инфекций, вызывающих не только эпидемии, но и пандемии.

Таксономическое положение

Семейство Yersiniaceae, Род Yersinia,

Вид Yersinia pestis.

По способности ферментировать глицерин и мелибиозу выделяют три биовара возбудителя:

-antigua (античный биовар) – ферментирует глицерин, не ферментирует мелибиозу, распространен в Центральной Азии и Центральной Африке;

-medievalis (средневековый биовар) – ферментирует глицерин и мелибиозу, распространен в Средней Азии и Иране;

-orientalis (восточный биовар) – не ферментирует глицерин и мелибиозу, распространен повсеместно.

Отечественная (российская) классификация выделяет следующие подвиды возбудителя чумы:

-pestis – основной подвид;

-altaica – алтайский подвид;

-caucasica – кавказский подвид;

-hissarica – гиссарский подвид;

-udegeica – удэгейский подвид.

Морфологические и тинкториальные свойства

Y. pestis представляет собой неподвижную грамотрицательную палочку овоидной (бочкообразной) формы.

Чумная палочка спор не образует. Характерным признаком чумного микроба является биполярная окраска. Биполярность особенно четко выражена в мазках, приготовленных из органов человека или грызунов и окрашенных метиленовым синим по Лёффлеру.

130