Методичка по медицинской статистике

.pdfнаблюдаемых в порядке практической деятельности явлениях (сообщения о случаях нарушения санитарных правил);

6)способ самоисчисления (саморегистрации) применяется иногда при переписях населения и, как правило, при изучении бюджетов (денежных затрат, питания, времени);

7)государственная отчетность.

Третий этап - статистическая группировка и сводка; счетная и логическая проверка материалов. Разметка (шифровка) материалов по группировочным признакам. Счетная обработка.

Группировка позволяет выявить тип исследуемого явления (структуру заболеваемости или причин смерти) и дать его статистическое выражение; определить факторы, влияющие на тип и характер данного явления, установить степень влияния и взаимосвязь этих факторов (пол, возраст, вредные привычки и т.п.); изучить количественные изменения в отдельных группах (уровни рождаемости, смертности, заболеваемости).

Сводка является первичной статистической операцией. Назначением сводки является статистическая обработка, суммирование, систематизация первичных данных, объединение и преобразование на основе группировки единичных фактов и явлений.

Систематизация и распределение дают возможность определить и отграничить статистические совокупности, что позволит перейти на последующем этапе к выявлению типичных черт явлений при помощи обобщающих показателей.

Заполнение таблиц, счетная обработка и анализ материалов включают:

1)вычисление относительных величин (статистических коэффициентов), вычисление средних величин;

2)составление динамических рядов;

3)статистическую оценку достоверности выборочных показателей и проверку гипотез;

4)построение графических изображений;

5)измерение связи между явлениями (корреляция);

6)привлечение сравнительных данных.

Четвертый этап – научный анализ, литературное и графическое оформление данных исследования.

Заключительная стадия исследования представляет собой текстовое изложение результатов анализа и сводится к

21

толкованию приводимым в таблицах данных, изложению выводов и заключения. Публикация статистических материалов не должна производиться только в виде громоздких таблиц, мало доступных для понимания. Надо снабжать такого рода публикации комментариями и дополнять их достаточным количеством показателей, позволяющих лучше охватить сущность явления.

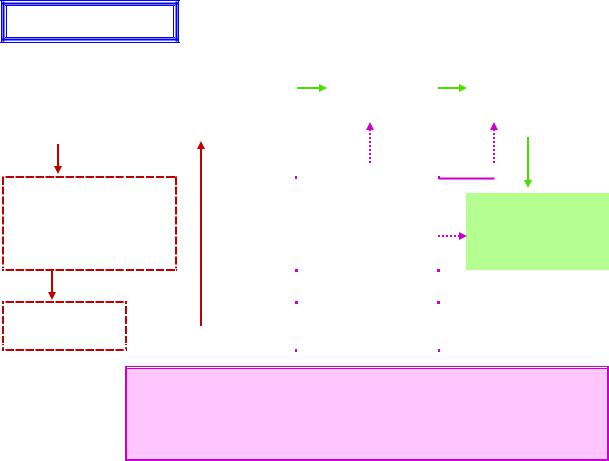

Обобщенно, процесс организации и проведения статистического наблюдения, можно представить в виде схемы.

Подготовительный

этап

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

I |

этап. |

|

|

|

III |

этап. |

|

Определение |

|

Составление |

|

II этап. Сбор |

|

Формирование базы |

||

|

проблемы |

|

программы |

и |

|

данных |

|

данных |

Обработка |

|

|

|

плана |

|

|

|

|

собранных данных |

|

|

|

|

исследования |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Формулировка |

|

темы |

|

|

|

|

|

исследования, |

|

|

|

|

ПРОГРАММА |

|

|

определение |

научной |

|

|

||||

|

ИССЛЕДОВАНИЯ |

|

|||||

новизны и практической |

|

|

|||||

|

1. Программа сбора |

|

|||||

значимости, выработка |

|

|

|||||

|

материала |

|

|||||

научной гипотезы |

|

|

|||||

|

2. |

Программа |

|

||||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

обработки |

|

|

Определение |

|

|

|

|

материала |

|

|

|

|

|

|

3. |

Программа |

|

|

цели и задач |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

анализа данных |

|

||

исследования |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

IV этап. Анализ данных, выводы и предложения

ПЛАН ИССЛЕДОВАНИЯ 1. Выбор предмета, объекта исследования и

единицы наблюдения, определение учетных признаков 2. Сроки и место проведения исследования, виды и способы наблюдения и сбора материала 3. Определение объема статистической совокупности 4. Группировка и сводка материала 5. Исполнители 6. Характеристика технического оснащения и требуемых материальных средств

22

Рис. 1.2.2. Организационная схема статистического наблюдения.

Статистическое исследование применяется в повседневной практике учреждений здравоохранения, при этом осуществляются все перечисленные этапы. Например, практика заполнения учетных документов соответствует этапу статистического наблюдения; составление периодических отчетов - этапу статистической сводки и группировки материалов; этап анализа заключается в текстовой части отчетов, в составлении объяснительных записок и конъюнктурных обзоров, дающих научно-медицинское толкование и объяснение цифровых данных.

Следует помнить, что, независимо от того, какие задачи ставятся в медико-статистическом исследовании, оно должно проводиться в определенной последовательности в соответствии с исторически сложившимися этапами, которые в свою очередь состоят из отдельных шагов.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Вопросы для самостоятельной подготовки

1.Определение статистической совокупности, примеры.

2.Определение репрезентативности и характеристика количественной и качественной репрезентативности.

3.Выборочный метод исследования, виды отбора.

4.Характеристика методов отбора единиц для выборочной совокупности.

5.Этапы статистического исследования.

6.Составление программы наблюдения.

7.Единица наблюдения, ее значение.

8.Учетные признаки по характеру и роли в совокупности.

9.Программа сводки материала.

10.Преимущества табличного изложения материала.

11.Виды статистических таблиц и их характеристика.

23

12.Правила построения и элементы статистических

таблиц.

13.Организационный план исследования.

14.Виды статистического исследования по времени.

15.Виды статистического исследования по охвату единиц наблюдения.

16.Способы проведения статистического наблюдения.

17.Заключительный этап статистического исследования.

Задачи для самостоятельного решения

Задача 1. Постройте макеты групповой и комбинационной таблиц: распределение умерших от злокачественных новообразований по локализации (желудок, легкие, другие органы) в зависимости от пола; возраста (до 30 лет, 30-39 лет, 4049 лет, 50 лет и старше) и места жительства (город, село).

Задача 2. Постройте макеты групповой и комбинационной таблиц, если при изучении заболеваемости гриппом и ОРВИ у рабочих завода учитывались: пол, возраст (до 30 лет, 30-49 лет, 50 лет и старше), сезон (весна-лето, осень-зима).

Задача 3. Составьте программу и план к теме исследования «Характеристика травматизма населения Н-ской области».

Цель исследования: профилактика травматизма у населения Н-ской области. Задачи исследования:

1.Изучить динамику травматизма за 2010-2019 гг.

2.Определить структуру травм у населения по локализации

истепени тяжести.

Задача 4. Цель исследования - изучить эффективность диспансеризации больных болезнями системы кровообращения, чтобы разработать меры повышения эффективности диспансерного наблюдения. В соответствии с целью сформулируйте основные задачи исследования, определите единицу наблюдения, учетные признаки.

Задача 5. Цель исследования - изучить результаты стационарного лечения населения с заболеваниями диабетом, чтобы разработать мероприятия по повышению эффективности лечения. В соответствии с целью сформулируйте основные задачи исследования, определите единицу наблюдения, учетные признаки.

24

Тестовые задания для самостоятельного решения

1. К этапам статистического исследования не относится:

1)составление программы и плана

2)определение вида наблюдений

3)сбор материала

4)разработка и сводка материала

2. К плану исследования не относится:

1) время исследования

2) составление макетов статистических таблиц

3) объект и место исследования

4) объем исследования

3. К объектам исследования не относятся:

1) школьники 1-го класса города Н.

2) жители Н-ского района

3) строитель, получивший производственную травму

4) лица пожилого возраста города Н.

4. Укажите единицы наблюдения.

1) медицинские работники Н-ской области

2) случай выявленного профессионального заболевания

3) учреждения общественного питания

4) лица пожилого возраста города Н.

5. Укажите виды несплошного исследования.

1)выборочное

2)сплошное

3)текущее

4)метод основного массива

6. На каком этапе статистического исследования разрабатываются макеты статистических таблиц?

1)на первом

2)на втором

3)на третьем

4)на четвертом

7. Статистическое сказуемое – это…

1) ограничительные обстоятельства, которые необходимо принимать во внимание при чтении таблицы

25

2)учетные признаки, которые дополняют и раскрывают подлежащее, позволяют дать более глубокую характеристику изучаемой совокупности

3)основной учетный признак, анализируемый в таблице

4)количественная характеристика величин сказуемого

8. Какие из перечисленных понятий не относятся к элементам таблиц?

1)название

2)статистическое сказуемое

3)статистическое подлежащее

4)сноска и примечание

9. Какие из видов статистических таблиц не встречаются:

1)простая

2)групповая

3)развернутая

4)комбинационная

10. Какие из приведенных видов связей характерны для простой статистической таблицы?

1)связь подлежащего поочередно с каждым признаком сказуемого отдельно

2)только количественная характеристика величины признака подлежащего

3)связь подлежащего с комплексами взаимосвязанных признаков сказуемого

4)количественная характеристика сказуемого

26

ГЛАВА II

МЕТОДИКА ВЫЧИСЛЕНИЯ И АНАЛИЗА ПРОИЗВОДНЫХ ВЕЛИЧИН

§ 1. Статистические коэффициенты (относительные величины)

Производная величина – показатель, получаемый в результате преобразования абсолютной величины на основе сопоставления ее с другой абсолютной величиной. Она выражается отношением или разностью абсолютных величин. Основными видами производных величин, применяемых в медицинской статистике, являются относительные величины (статистические коэффициенты) и средние величины.

Абсолютные величины характеризуют, например, численность населения, число рождений, единичные случаи некоторых инфекционных заболеваний, их хронологические

27

колебания. Они необходимы для организационно-плановых построений в здравоохранении (например, планирование необходимого количества коек), а также для расчета производных величин.

Однако, в подавляющем большинстве случаев, ряды абсолютных чисел не пригодны для сравнения, выявления связей и закономерностей, качественных особенностей изучаемых процессов (при рассмотрении абсолютных величин чаще всего можно сделать только некоторые предварительные выводы), и для дальнейшего анализа возникает необходимость в преобразовании этих величин в производные величины. Необходимость перевода абсолютных величин в относительные можно пояснить простым примером. В районе «А» выявлено в 2019 году 220 случаев заболеваний ОРВИ у населения, а в районе «Б», за этот период, - 240 подобных случаев заболеваний. Можно ли сказать, что у населения в районе «Б» выше уровень заболеваемости? Конечно же, нет. Для того чтобы ответить на этот вопрос, надо знать численность населения в данных районах. Допустим в районе «А» проживает 200 тысяч, а в районе «Б» - 300 тысяч. Поэтому и вычисляют относительные величины, виды, которых зависят от того, что сопоставляется: явление со средой, из которой оно происходит, составные элементы одного и того же явления, или независимые явления, сравниваемые между собой.

В медицинской статистике, чаще всего, применяют следующие виды относительных величин:

1.Интенсивные коэффициенты (относительные величины частоты).

2.Экстенсивные коэффициенты (относительные величины распределения или структуры).

3.Коэффициенты (относительные величины) соотношения.

4.Коэффициенты (относительные величины) наглядности.

Интенсивные коэффициенты – характеризуют силу,

частоту (степень интенсивности, уровень) распространения явления в среде, в которой оно происходит, с которой оно непосредственно связано. Среда, в этом случае, есть основная статистическая совокупность, в которой происходят изучаемые процессы.

Интенсивный показатель = Явление / Среда · 100 (1000;10000... и т.д.)

28

Таким образом, для расчета интенсивного показателя всегда нужны две статистические совокупности (совокупность № 1 - явление, совокупность № 2 - среда), причем изменение размера среды может повлечь за собой изменение размера явления.

В демографической и медицинской статистике в качестве среды чаще всего рассматривается население. Численность населения берут на середину изучаемого периода времени (обычно года), либо используют так называемое среднее (среднегодовое) население - полусумму численности населения на начало и конец периода наблюдения.

Выбор числового основания (100; 1000; 10000… и т.д.) зависит от распространенности явления - чем реже встречается изучаемое явление, тем большее основание выбирается, чтобы не было коэффициентов меньше единицы, которыми не удобно пользоваться. Например, на 1000 рассчитываются основные демографические показатели (рождаемость, смертность, брачность, разводимость и др.), первичная заболеваемость; на 100000 - инфекционная заболеваемость, уровень заболеваемости туберкулезом, нервно-психической патологией и др.; на 1000 работающих – уровень производственного травматизма, на 10000 работающих – профессиональная заболеваемость (с впервые в жизни установленным диагнозом), на 100 работающих - заболеваемость с временной утратой трудоспособности.

При использовании интенсивных коэффициентов, всегда следует указывать, к какому основанию он вычислен.

Примерами интенсивных коэффициентов могут служить коэффициенты рождаемости, смертности, заболеваемости, инвалидности. Для детального анализа явления рассчитываются специальные (групповые) показатели (по полу, возрасту и т.д.). Например, вычисление возрастного показателя (ВП):

ВП = Численность явления в данном возрасте / Численность среды в данном возрасте · 100 (1000;10000... и т.д.)

Вычисление интенсивных показателей производится при помощи пропорций.

Например: по оценке Росстата, численность населения в Рязанской области в 2019 г. составила 1114137 человек. В течение года умерло 16870

29

человек. Для вычисления коэффициента смертности необходимо составить и решить следующую пропорцию:

1114137 |

- 16870 |

|

16870 · 1000 |

1000 |

- Х |

Х = |

---------------------- = 15,1‰. |

|

|

|

1114137 |

Заключение: уровень смертности в Рязанской области в 2019 г. составил 15,1 на 1000 населения.

Следует помнить, что при вычислении интенсивных коэффициентов мы всегда имеем дело с двумя

самостоятельными, качественно различными

совокупностями, одна из которых характеризует среду, а вторая - явление (население и число родившихся; число больных и число умерших). Нельзя считать, что больные «распределились на выздоровевших и умерших», умершие - это новое (в данном случае необратимое) явление, самостоятельная совокупность.

Примеры применения интенсивных коэффициентов:

1)Определение уровня, частоты, распространенности того или иного явления. Например, младенческая смертность в Российской Федерации в 2018 г. составила 5,1 на 1000 родившихся живыми; младенческая смертность городского населения Российской Федерации в 2018 г. составила 4,7 на 1000 родившихся живыми; младенческая смертность сельского населения в Российской Федерации в 2018 г. составила 6,2 на

1000 родившихся живыми (данные Федеральной службы государственной статистики).

2)Сравнение ряда различных совокупностей по степени частоты того или иного явления. Например, сравнение уровней заболеваемости населения по отдельным субъектам Центрального федерального округа (ЦФО) России (табл. 2.1.1).

Таблица 2.1.1 Заболеваемость населения по субъектам ЦФО в 2018 г.

(зарегистрировано заболеваний с диагнозом, установленном впервые в жизни, на 1000 населения)

Субъекты Центрального федерального округа |

Уровень |

|

заболеваемости |

Центральный федеральный округ |

703,3 |

Белгородская область |

709,9 |

Брянская область |

767,4 |

Владимирская область |

919,2 |

30 |

|