- •Действие коллективного договора

- •На какой срок заключается коллективный договор

- •Содержание коллективного договора

- •Расторжение трудового договора по инициативе работника

- •Порядок предоставления отпуска за свой счет

- •1.Работа с вредными или опасными условиями труда

- •2. Работа в ночное время

- •3. Работа в в особых климатических условиях

- •4. Выполнение работ различной квалификации

- •5. Совмещение профессий (должностей)

- •6. Сверхурочная работа

- •7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни

- •8. Освоение новых производств (продукции)

- •Порядок применения дисциплинарных взысканий

- •Снятие дисциплинарного взыскания

- •Понятие и классификация трудовых споров

- •Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

- •Если работодатель отклонил все или часть требований:

- •Гарантии для женщин

- •Гарантии лицам с семейными обязанностями (глава 41 Трудового кодекса рф):

- •Гарантии лицам с семейными обязанностями (глава 41 Трудового кодекса рф):

Вопросы по трудовому праву

1. Понятие и признаки наёмного труда.

Труд – это волевая деятельность человека, направленная на достижение определенных целей.

Признаки наемного труда:

такой труд возможет только в условиях рыночных отношений, поскольку для договора найма труда необходимо свобода и изначальное равенство сторон (спрос – предоставление работы наймодателем, предложение – работа наемного работника);

деятельность в интересах работодателя. Чаще всего наемный труд нужен там, где возникает интерес, где он направлен на удовлетворение интереса работодателя;

экономическая несамостоятельность работника, т.к. это труд за счет средств работодателя (право собственности на средства производства принадлежит работодателю)

наличие властных полномочий у работодателя в процессе труда и подчиненное положение работника. Эта власть экономическая, в силу объективных причин. Данная власть возникает на основании договора – работник, заключая договор, добровольно делегирует работодателю властные полномочия, без этого договора никакой власти у работодателя нет.

Наемный труд – это труд в интересах, под руководством и на риск работодателя.

Государство вмешивается в отношения наемного труда, регулирую данную отрасль посредством установления определенных правовых норм (трудовое законодательство).

Трудовые отношения и отношения наемного труда соотносятся как форма и содержание.

Экономическая функция трудового права заключается в том, что трудовое право обеспечивает не только гарантии и права работника, но и правовую стабильность работодателя.

Предмет российского трудового права.

Предметом трудового права являются трудовые отношения, которые возникают по поводу применения труда человека, когда сам процесс труда является предметом обязательств и регламентируется правовыми нормами.

Функции трудового права

Функции трудового права — это основные направления воздействия его норм на поведение (сознание, волю) людей в процессе труда для достижения целей и задач трудового законодательства. Конечно, трудовое право выполняет и такие общие для всего российского права функции, как регулятивная и охранительная.

1. Социальная функция. Она отражается в нормах по содействию занятости, реализации свободы труда и права на труд и других трудовых прав, в нормах по обеспечению безопасных условий труда, охраны труда, ограничению рабочего времени, меры труда, оплаты труда, компенсаций и т. д.

2. Защитная функция. Она выражается в установлении нормального уровня условий труда, в непрерывном его повышении договорным методом, в надзоре и контроле за соблюдением трудового законодательства, правил охраны труда.

3. Хозяйственно-производственная функция, проявляемая в нормах по рациональному использованию трудовых ресурсов, стимулированию качественной и производительной работы, в нормах трудовой дисциплины, определяющих обязанности работников по выполнению производственных заданий, и др.

4. Воспитательная функция. Она отражается в нормах о поощрениях, стимулировании высокопроизводительного труда.

5. Функция развития производственной демократии. Она выражается в нормах о праве работников на участие в управлении организацией, о правах и гарантиях деятельности профсоюзов, в дополнительных юридических гарантиях права на труд для представителей работников, профсоюзов, коллективов работников

2. Методы трудового права.

Метод трудового права — это способ (прием) трудового регулирования, т.е. способ воздействия через нормы права на волю людей в их поведении в нужном для государства, общества, работников и нанимателей направлении для получения оптимального результата этого регулирования (реализуется через нормы трудового законодательства).

Основным методом регулирования является договорной метод (участникам правоотношения дается свобода выбора вариантов поведения). Но важную роль играет также императивный метод (государство диктует вариант поведения).

К методам трудового права относятся:

сочетание централизованного и локального, нормативного и договорного регулирования;

участие работников и их представителей в установлении условий труда и контроль за их соблюдением;

единство, дифференциация правового регулирования труда;

договорный характер труда, установление его условий;

сочетание отношений равенства сторон и обязанность подчиняться законодательству и правилам внутреннего трудового распорядка;

специфические способы защиты трудовых прав.

3. Принципы трудового права

Под принципами трудового права понимаются основополагающие идеи, определяющие содержание и направление развития трудового права в целом и его отдельных институтов.

Принципы трудового права:

– отражают содержание всей системы норм трудового права, помогая понять их смысл и связь с экономикой и моралью общества;

– направляют развитие трудового законодательства и способствуют правильному применению норм права;

– служат одним из оснований объединения отдельных норм в систему;

– определяют положение субъектов.

Систему принципов трудового права составляют:

– общие (принципы системы права в целом);

– межотраслевые (принципы нескольких отраслей);

– отраслевые (принципы отдельной отрасли);

– принципы институтов права (внутриотраслевые).

Классифицировать принципы трудового права можно в следующем порядке:

1) свобода выбора места и рода деятельности с учетом интересов общества; запрещение всех форм принудительного или обязательного труда;

2) обеспечение государством права на труд, содействие в трудоустройстве на основе равенства возможностей при запрещении дискриминации в занятости;

3) обеспечение права на охрану жизни и здоровья работников, охрану труда женщин, несовершеннолетних и лиц с пониженной трудоспособностью (условия трудового договора, надзор, контроль);

4) гарантирование справедливого вознаграждения за труд не ниже государственного минимума оплаты труда;

5) государственное нормирование рабочего времени и обеспечение права на отдых;

6) гарантирование социального обеспечения в старости, в случае болезни, инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца и в других случаях, предусмотренных законом;

7) содействие профессиональному развитию работника на производстве, подготовке кадров;

8) признание права на объединение, включая право создавать профессиональные союзы и иные представительные органы для защиты работниками своих интересов;

9) обеспечение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и охраной труда;

10) единство и дифференциация условий труда;

11) гарантирование защиты трудовых прав работников;

12) социальное партнерство.

4. Источники трудового права.

Источники трудового права — это законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие трудовые правоотношения, устанавливающие права и обязанности участников трудовых отношений. Источник трудового права является формой выражения трудового законодательства в определенном нормативном акте.

Виды источников: Иерархия источников трудового права расположена следующим образом:

• Конституция РФ (имеет высшую юридическую силу);

• федеральные конституционные законы РФ;

• международные нормативные акты и договоры, ратифицированные РФ;

• ФЗ, среди которых особое место занимает ТК РФ: ТК РФ имеет приоритет перед иными ФЗ, содержащими нормы ТП, которые не должны противоречить ТК РФ;

• законы субъектов РФ по вопросам их ведения;

• Указы Президента РФ;

• постановления Правительства РФ;

• нормативные акты министерств и ведомств, среди которых особое место занимают нормативные акты ранее существовавшего Министерства труда и социального развития РФ и пришедшего ему на смену Министерства здравоохранения и социального развития РФ;

• нормативные акты органов власти субъектов РФ по вопросам, разграниченным в ведении с органами власти РФ;

• нормативные акты органов местного самоуправления;

• локальные нормативные акты, которые по основным признакам соответствуют источникам права, но имеют самый маленький уровень юридической силы

Источники трудового права делятся на трудовое законодательство и иные нормативные акты, содержащие нормы трудового права. Другие классификации источников носят общепринятый характер:

1. По форме акта источники трудового права подразделяются на законы, указы, постановления, правила, положения, приказы, инструкции, рекомендации и другие формы.

2. По органам, принявшим нормативный акт, источники делятся на акты, принимаемые высшими законодательными органами РФ, Президентом РФ, принятые Правительством РФ, изданные министерствами, ведомствами и т.д.

3. По сфере действия источники могут действовать на всей территории РФ — федеральные, действующие в отдельном субъекте, отраслевые, межотраслевые, территориальные и локальные

4. По степени обобщенности: акты трудового законодательства могут быть кодифицированные (ТК РФ) и некодифицированные.

5. По отраслевой принадлежности: комплексные (Конституция РФ — содержит нормы разных отраслей) и отраслевые (закон о профсоюзах)

6. По характеру содержащихся в них норм: выделяют общие нормативные акты (Трудовой кодекс РФ) и специальные (Закон «О полиции», Закон «О государственной гражданской службе в РФ»).

Действие нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в пространстве, времени и по кругу лиц.

Действие нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, во времени связывается с моментом вступления в силу и прекращения действия конкретного нормативного правового акта. По указанному вопросу имеется ст. 12 ТК РФ, которая устанавливает общие правила установления момента вступления в силу и прекращения действия нормативных правовых актов, содержащих нормы ТП

Действие нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в пространстве связывается с распространением их действия на определенную территорию. Для нормативных правовых актов различных уровней ст. 13 ТК РФ предусмотрены различные территории их действия.

Так, ФЗ и иные нормативные правовые акты РФ, содержащие нормы ТП, действуют на всей территории РФ, если в этих законах и иных нормативных правовых актах не предусмотрено иное

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, содержащие нормы ТП, действуют в пределах территории соответствующего субъекта РФ.

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, содержащие нормы ТП, действуют в пределах территории соответствующего муниципального образования.

Принимаемые работодателем локальные нормативные акты действуют в отношении работников данного работодателя независимо от места выполнения ими работы

Действие нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по кругу лиц. Основные правили действия нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по кругу лиц содержатся в ст. 11 ТК РФ. В соответствии с положениями указанной статьи, трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы ТП:

1. регулируют трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения;

2. применяются к другим отношениям, связанным с использованием личного труда, если это предусмотрено ТК РФ или иным ФЗ;

3. обязательны для применения всеми работодателями (физическими лицами и юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности) в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с работниками.

В соответствии с ч. 5 ст. 11 ТК РФ, на территории РФ правила, установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы ТП, распространяются на трудовые отношения с участием иностранных граждан, лиц без гражданства, организаций, созданных или учрежденных иностранными гражданами, лицами без гражданства либо с их участием, международных организаций и иностранных ЮЛ если иное не предусмотрено международным договором РФ.

Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников (руководителей организаций, лиц, работающих по совместительству, женщин, лиц с семейными обязанностями, молодежи и других) устанавливаются в соответствии с ТК РФ.

Следует учесть, что в соответствии с ч. 7 ст. 11 ТК РФ, на государственных гражданских служащих и муниципальных служащих действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы ТП, распространяется с особенностями, предусмотренными ФЗ и иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ о государственной гражданской службе и муниципальной службе.

Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, не распространяются на следующих лиц (если в установленном ТК РФ порядке они одновременно не выступают в качестве работодателей или их представителей):

1. военнослужащие при исполнении ими обязанностей военной службы;

2. члены советов директоров (наблюдательных советов) организаций (за исключением лиц, заключивших с данной организацией трудовой договор);

3. лица, работающие по договорам гражданско-правового характера;

4. другие лица, если это установлено ФЗ.

Следует иметь в виду, что в соответствии с ч. 4 ст. 11 ТК РФ, в тех случаях, когда судом установлено, что договором гражданско-правового характера фактически регулируются трудовые отношения между работником и работодателем, к таким отношениям применяются положения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы ТП.

5. Понятие и стороны трудового правоотношения.

Трудовое правоотношение — это юридическое отношение, которое возникает между работодателем и работником в процессе трудовой деятельности. Оно обусловлено заключением трудового договора между сторонами и регулируется нормами трудового законодательства.

Субъекты трудового правоотношения - работодатель и работник. Работодатель — это ФЛ или ЮЛ, которое предоставляет работнику работу и оплачивает его труд. Работник — это ФЛ, которое выполняет работу по указанию работодателя и получает за это вознаграждение. Оба субъекта обладают определенными правами и обязанностями в рамках трудового правоотношения.

Содержание трудового правоотношения. В него входят такие вопросы, как заключение и исполнение трудового договора, определение условий труда (рабочего времени, отпусков, оплаты труда), регулирование трудовых отношений в связи с переходом на другую работу или изменением условий труда, вопросы трудовой дисциплины, социальное обеспечение и защита прав работника.

В рамках трудового правоотношения работник имеет право на справедливую оплату труда, свободу выбора работы, социальные гарантии, охрану труда и здоровья, соблюдение законодательства в области труда. Работодатель, в свою очередь, имеет право требовать выполнения трудовых обязанностей со стороны работника, организовывать трудовой процесс, определять условия труда в соответствии с законодательством.

6. Содержание трудового правоотношения.

Трудовое правоотношение — это основанное на соглашении между работником и работодателем правовое отношение, по которому одна сторона (работник) обязуется лично выполнять определенную трудовую функцию (работу по определенной специальности, квалификации или должности), подчиняясь установленным работодателем правилам внутреннего трудового распорядка, а другая сторона (работодатель) обязуется предоставить работнику предусмотренную трудовым договором работу, обеспечить

надлежащие условия его труда, а также своевременно оплачивать труд работника.

Содержание правоотношения составляют субъективные права (обеспеченная правом мера возможного поведения субъекта права) и обязанности сторон (мера должного поведения субъекта права).

ст. 21, 22 ТК РФ.

Статья 21. Основные права и обязанности работника.

Права работника:

· Заключение, изменение и расторжение трудового договора.

· Рабочее место, соответствующее требованиям;

· Получение зарплаты вовремя и в полном объеме в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;

· Право на отдых (определенная продолжительность рабочего дня, ежегодный отпуск, праздники, выходные;

· Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;

· Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку;

· Право на обязательное социальное страхование и др.

Обязанности работника:

· добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором;

· соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

· соблюдать трудовую дисциплину;

· выполнять установленные нормы труда;

· бережно относиться к имуществу работодателя и других работников и др.

Статья 22. Основные права и обязанности работодателя

Права работодателя:

· заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками;

· вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;

· поощрять работников за добросовестный эффективный труд;

· принимать локальные нормативные акты;

· создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и вступать в них;

· создавать производственный совет;

· проводить самостоятельно оценку соблюдения требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (самообследование) и др.

Обязанности работодателя:

· предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;

· обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;

· обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;

· вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор;

· своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти;

· создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией;

· осуществлять обязательное социальное страхование работников и др.

7. Понятие и принципы социального партнёрства.

Социальное партнерство в сфере труда – это система взаимоотношений между работниками (их представителями), работодателями (их представителями), органами государственной власти, органами местного самоуправления, направленная на согласование интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений.

Сторонами социального партнерства являются:

· представители работников;

· представители работодателей;

· органы государственной власти и органы местного самоуправления

Основными принципами социального партнерства являются:

1. равноправие сторон;

2. уважение и учет интересов сторон;

3. заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;

4. содействие государства в укреплении и развитии социального партнерства на демократической основе;

5. соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

6. полномочность представителей сторон;

7. свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда;

8. добровольность принятия сторонами на себя обязательств;

9. реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;

10. обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений;

11. контроль за выполнением принятых коллективных договоров, соглашений;

12. ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине коллективных договоров, соглашений.

8. Формы социального партнёрства.

Формы социального партнерства - конкретные виды взаимодействия представителей. Ст.27 ТК предусмотрены следующие формы социального партнерства:

коллективные переговоры по подготовке проектов коллективных договоров, соглашений и заключению коллективных договоров, соглашений;

взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения гарантий ТП работников и совершенствования трудового законодательства;

участие работников, их представителей в управлении организацией;

участие представителей работников и работодателей в разрешении трудовых споров.

Это лишь основные формы сотрудничества,

Наряду с ними законом предусмотрены и другие его формы:

создание на паритетных началах и деятельность (комитетов) комиссий по занятости, по охране труда, участие в управлении внебюджетными социальными фондами. Перечень форм этого сотрудничества является открытым. Законодатель вообще не может исчерпывающим образом определять формы социального партнёрства И поэтому ст.27 ТК было бы правильнее, как это предлагалось, назвать «Основные формы социального партнерства»

9. Стороны социального партнёрства и их представители.

Сторонами социального партнерства являются работники и работодатели в лице уполномоченных в установленном порядке представителей.

Орган государственной власти и Органы местного самоуправления являются сторонами социального партнерства в случаях, когда они выступают в качестве работодателей, а также в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. Например, статья 34 ТК РФ соответствующие органы представителей власти в социальном партнерстве могут представлять интерес работодателя-учреждения финансируемого из соответствующего бюджета (в данном случае орган будет являться представителем стороны социального партнерства).

По общему правилу сторонами СП являются работники и работодатели в лице уполномоченных в установленном порядке представителей.

Представителями работника могут быть 2 категории субъектов трудового права:

- профессиональные союзы и их объединения, иные профсоюзные организации предусмотренные уставами общероссийских и межрегиональных профсоюзов.

В статье 30 КРФ посвященной праву на объединения профсоюзы стояли отдельно, они признаны выполнять роль особых регуляторов и являются неизменным элементом гражданского общества.

- Иные избираемые представители работников.

В случае, когда работники данного работодателя не объединены в какие либо первичные профсоюзы или ни одна из имеющихся профсоюзных организаций не объединяет более половины работников данного работодателя и не уполномочена в установленном порядке представлять интересы всех работников в социальном партнерстве на локальном уровне, на общем собрании (конференции работников) из числа работников может быть избран иной представитель (представительный орган) тайным голосованием. Наличие такого представителя не может являться препятствием для осуществления профсоюзными организациями своих функций.

Иными представителями работников могут быть:

• Представительные органы (Совет трудового коллектива, совет персонала)

• Конкретные выборные представители коллектива работников

Иных представителей работников необходимо приравнивать в правах с представительным органом.

ППО или иной представитель работников представляет интересы работников при проведении коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного договора при осуществлении контроля за его выполнением, при участии в управлении организацией и рассмотрении трудовых споров (ТС). Иные избираемые представители могут действовать только на локальном уровне.

Представители работодателей

Дополнительно к разделу 2 ТК необходимо обращаться к ФЗ от 27 ноября 2002 года об объединениях работодателей.

На локальном уровне интересы работодателя при проведении коллективных переговоров и заключении коллективного договора, а также при рассмотрении коллективных трудовых споров представляют:

- Руководители организации

- Работодатель - индивидуальный предприниматель (лично)

- Уполномоченные ими лица в соответствии с НПА, учредительными документами юридического лица или локальными нормативными актами

Начиная с территориального уровня и заканчивая федеральным уровнем социального партнерства интересы работодателя представляют соответствующие объединения работодателей.

Объединения работодателей – это некоммерческая организация, объединяющая на добровольной основе работодателей для представительства интересов и защиты прав своих членов о взаимоотношениях с профессиональными союзами, органами государственной власти и местного самоуправления.

В отдельных случаях иными представителями работодателей – государственных или муниципальных учреждений могут быть соответствующие федеральные органы исполнительной власти. Региональные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления (пример статья 34 ТК ФР). Причина: данные организации финансируются за счет средств бюджетов поэтому ОГВ и местного самоуправления должны иметь возможность влиять на процесс социального партнерства в части принятия и исполнения обязательств влекущих бюджетные расходы.

10. Коллективные переговоры: понятие, основные принципы и порядок их проведения.

Коллективные переговоры - это процедура переговоров представителей работников и работодателей по вопросам подготовки, заключения и изменения коллективного договора, соглашения. До начала переговоров одна из сторон должна уведомить другую в письменной форме предложением о начале переговоров, и эта сторона в течение семи дней со дня получения уведомления должна начать переговоры. Сроки, место и порядок проведения переговоров определяются сторонами. Переговоры могут выражаться в форме консультаций. При этом представители стороны, получившей уведомление в письменной форме о проведении консультаций, обязаны приступить к ним в срок, указанный в уведомлении, но не позднее семи календарных дней со дня его получения.

Сторонами переговоров выступают представители работников и работодателей. В случае отказа или уклонения работодателя, администрации организации от ведения переговоров другая сторона вправе начать коллективный трудовой спор.

Ведение переговоров, подготовка договоров и соглашений проводится партнерами на равноправной основе. Участники переговоров свободны в выборе вопросов регулирования социально-трудовых отношений (ст. 37 ТК РФ). В случаях когда стороны в ходе переговоров не пришли к согласию по какому-либо вопросу составляется протокол разногласий, он передается примирительной комиссии.

Коллективные переговоры считаются оконченными с момента подписания коллективного договора, соглашения, протокола разногласий. Подписание протокола разногласий означает начало коллективного трудового спора.

Участники переговоров не должны разглашать полученные ими в ходе переговоров сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне.

11. Коллективные договоры и соглашения: понятие, виды, содержание, порядок заключения и изменения, срок действия.

Коллективный договор - это документ, относящийся к правовым актам.

Коллективный договор регулирует социальные, экономические, трудовые отношения между работниками и работодателем в организации и заключается в письменной форме между работодателем и работниками в лице их представителей.

Коллективный договор отражает интересы работников и работодателя в конкретной организации.

Коллективный договор не должен содержать условия, которые ограничивают права работников или уменьшают уровень гарантий работников.

Если такие условия включены в коллективный договор, то они не подлежат применению (ч. 2 ст. 9 ТК РФ).

Коллективный договор не является обязательным документом для организации и заключается в добровольном порядке.

Таким образом, наличие коллективного договора у работодателя не обязательно.

Согласно ст. 27 ТК РФ заключение такого договора является одной из форм социального партнерства, которое подразумевает добровольность принятия сторонами на себя обязательств (ст. 24 ТК РФ).

Поэтому никакая третья сторона не может обязать работников и работодателей заключить коллективный договор, а также привлечь к ответственности за его отсутствие.

Действие коллективного договора

Действие коллективного договора распространяется на всех работников организации, в том числе и на работников, которые начинают работать после заключения коллективного договора.

Коллективный договор начинает действовать с момента даты его подписания либо с даты, указанной в договоре.

Обращаем Ваше внимание, законодательством предусмотрена ответственность работодателя за неисполнение обязательств, установленных коллективным договором.

Так, за нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору работодателю может быть вынесено предупреждение либо на него может быть наложен штраф.

На какой срок заключается коллективный договор

Коллективный договор может заключаться на срок до трех лет.

По истечении срока действия коллективного договора стороны вправе либо продлить срок его действия еще на три года либо заключить новый договор.

Сколько раз осуществляется такое продление - законодательством не регламентировано. Поэтому делать это можно неоднократно.

Стороны обязаны исполнять условия коллективного договора с момента его вступления в силу.

Эти условия являются обязательными как в течение всего срока действия договора, так и в случае его продления.

Содержание коллективного договора

Содержание коллективного договора определяется сторонами коллективных переговоров.

Статья 41 Трудового кодекса РФ указывает на то, какие положения могут содержаться в коллективном договоре, а также устанавливает его структуру.

Содержание и структура коллективного договора определяются сторонами при его заключении.

Стандартный коллективный договор может включать в себя обязательства работников и работодателя по следующим вопросам:

- системы, формы и размеров оплаты труда;

- выплаты различных пособий, компенсаций;

- оплаты труда с учетом инфляции, выполнения определенных коллективным договором показателей;

- дополнительного переобучения работников;

- рабочего времени и времени отдыха, включая порядок предоставления отпусков;

- улучшения условий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи;

- гарантий и льгот сотрудникам, которые совмещают работу с обучением;

- отдыха работников и членов их семей;

- частичной или полной оплаты питания работников;

- контроля за надлежащим выполнением коллективного договора, порядка внесения изменений и дополнений в коллективный договор;

- других вопросов, подлежащих обсуждению.

Все условия коллективного договора можно разбить по трем видам:

- нормативные условия. Это условия о предоставлении дополнительных льгот или установлении видов и размеров оплаты труда. Нормативные условия действуют в течение всего времени существования коллективного договора;

- обязательные условия. Это условия о предоставлении конкретных обязательств сторон с указанием срока их выполнения и исполнителей, отвечающих за их выполнение;

- организационные условия. Это условия о сроках действия договора, контроля за его выполнением, о порядке изменения и пересмотра, а также об ответственности за нарушение условий коллективного договора.

Работодатель обязан обеспечить профсоюзам возможность доведения разработанных ими проектов коллективного договора до каждого работника, предоставлять имеющиеся у него средства внутренней связи и информации, помещения для собраний, конференций.

В коллективном договоре с учетом финансово-экономического состояния работодателя могут устанавливаться льготы и преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по сравнению с установленными Трудовым кодексом РФ и иными законами.

12. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание, порядок и форма заключения.

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник.

Статья 57. Содержание трудового договора

В трудовом договоре указываются:

фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, отчество работодателя - физического лица), заключивших трудовой договор;

сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя - физического лица;

идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями);

сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями;

место и дата заключения трудового договора.

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия:

место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале, представительстве или ином обособленном структурном подразделении организации, расположенном в другой местности, - место работы с указанием обособленного структурного подразделения и его местонахождения;

трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации;

дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с настоящим Кодексом или иным федеральным законом;

условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);

режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от общих правил, действующих у данного работодателя);

компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте;

условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы);

условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами;

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, в частности:

об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его местонахождения) и (или) о рабочем месте;

об испытании;

о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой и иной);

об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя;

о видах и об условиях дополнительного страхования работника;

об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи;

об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Общий порядок заключения трудовых договоров. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя.

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения работника к работе.

Вступление трудового договора в силу. Трудовой договор вступает в силу, как правило, со дня его подписания работником и работодателем либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя.

Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Если договор не был оформлен в письменной форме и работник фактически приступил к работе с ведома или по поручению работодателя, то договор должен быть заключён в течение 3-х рабочих дней со дня допущения работника в работе.

13. Виды трудовых договоров, основания для заключения срочного трудового договора.

Специфические признаки трудового договора присущи всем его разновидностям или значительному большинству из них. Вместе с тем, являясь родовым понятием, трудовой договор и регулирующие его нормативные .акты могут связать ту или иную его разновидность с определенной категорией работников и сферой действия, специальными условиями и порядком заключения.

Наличие этих особенностей позволяет классифицировать трудовой договор на его отдельные виды. КЗоТ использует лишь такой критерий классификации, как срок.

Классифицируя договоры по сроку, законодатель называет три их вида:

1) договор на неопределенный срок;

2) срочный договор на определенный срок не более пяти лет;

3) договор на время выполнения определенной работы.

Последний вид договора также ограничен по времени действия, но это время ограничено не календарным сроком, как в срочном договоре, а временем окончания определенной работы (сезонной, временной и т.д.).

Договор с неопределенным сроком.

Обычный договор, когда, как правило, обусловливаются сторонами место работы, трудовая функция работника, а во многих (ранее указанных) случаях и размер заработной платы.

Такой договор заключается в большинстве случаев.

Срочный договор на определенный срок не более пяти лет.

Перечень оснований для заключения с работниками срочных трудовых договоров предусмотрен ст. 59 ТК РФ. Срочные трудовые договоры могут заключаться:

- для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы;

- на время выполнения временных (до 2 месяцев) работ, а также сезонных работ, когда в силу природных условий работа может производиться только в течение определенного периода времени (сезона);

- с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если это связано с переездом к месту работы;

- для проведения срочных работ по предотвращению несчастных случаев, аварий, катастроф, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств;

- с лицами, поступающими на работу в организации - субъекты малого предпринимательства с численностью до 40 работников (в организациях розничной торговли и бытового обслуживания - до 25 работников), а также к работодателям - физическим лицам;

- с лицами, направляемыми на работу за границу;

- для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности организации (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а также для проведения работ, связанных с заведомо временным (до одного года) расширением производства или объема оказываемых услуг;

- с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на заведомо определенный период времени или для выполнения заведомо определенной работы;

- с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы, в случаях, когда ее выполнение (завершение) не может быть определено конкретной датой;

- для работ, непосредственно связанных со стажировкой и профессиональным обучением работника;

- с лицами, обучающимися по дневным формам обучения;

- с лицами, работающими в данной организации по совместительству;

- с пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением разрешена работа исключительно временного характера;

- с творческими работниками средств массовой информации, организаций кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иными лицами, участвующими в создании и (или) исполнении произведений, профессиональными спортсменами в соответствии с перечнями профессий, утвержденными Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;

- с научными, педагогическими и другими работниками, заключившими трудовые договоры на определенный срок в результате конкурса, проведенного в порядке, установленном законом или иным нормативным правовым актом органа государственной власти или органа местного самоуправления;

- в случае избрания на определенный срок в состав выборного органа или на выборную должность на оплачиваемую работу, а также поступления на работу, связанную с непосредственным обеспечением деятельности членов избираемых органов или должностных лиц в органах государственной власти и органах местного самоуправления, а также в политических партиях и других общественных объединениях;

- с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности;

- с лицами, направленными на временные работы органами службы занятости населения, в том числе на проведение общественных работ;

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

Если срочный трудовой договор заключен без достаточных оснований, установленных судом, то такой трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок.

14. Понятие и виды переводов. Отличия перевода от перемещения. Отстранение от работы

Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции работника при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника.

Виды переводов. Все переводы в зависимости от их срока можно разделить на: а) переводы на другую постоянную работу; б) временные переводы. Законодательство устанавливает различный порядок каждого из этих видов переводов и различные правовые последствия. Все переводы можно также классифицировать на переводы по инициативе: работодателя и работника, а также по соглашению сторон.

При переводе на другую постоянную работу условия трудового договора (трудовая функция или место работы, оплата труда и т. д.) изменяются окончательно, а не временно, т.е. другая работа предоставляется на неопределенный срок, а прежняя не сохраняется. Эти переводы в свою очередь могут быть трех видов:

1) у того же работодателя на другую работу;

2) на постоянную работу к другому работодателю, хотя бы по той же специальности, квалификации, должности (при этом за работником сохраняется, например, стаж для надбавок за выслугу лет);

3) в другую местность, хотя бы вместе с работодателем. (под другой местностью следует понимать местность за пределами административно-территориальных границ соответствующего населенного пункта.)

Для постоянного перевода на другую работу необходимо письменное согласие работника, на какую бы работу и куда бы он ни переводился.

При переводе на постоянную работу в другую местность работник получает соответствующие гарантии и компенсации. Перевод в другую местность следует отличать от командировки. Командировкой считается поездка работника по распоряжению работодателя для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы (ст. 166 ТК). В отличие от перевода при командировке за работником сохраняются постоянное место работы (должность), средний заработок, а также возмещаются расходы, связанные со служебной командировкой (ст. 167 ТК). При направлении в командировку, как правило, не требуется согласия работника.

Перевод к другому работодателю на постоянную работу предусматривает взаимное согласие работника и настоящего и потенциального работодателей, т.е. здесь имеется сложный фактический состав, в который входят; а) взаимное согласие между работником и работодателем, у которого он работает в настоящее время; б) взаимное согласие между работником и работодателем, у которого он намеревается работать в будущем; в) взаимное согласие настоящего и будущего работодателей.

Временный перевод — это перевод работника на определенное, ограниченное время на другую работу с сохранением места постоянной работы.

Как постоянный, так и временный перевод возможен по инициативе не только работодателя, но и самого работника (например, для совмещения обучения с трудом, по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам), а также по соглашению сторон.

Все временные переводы классифицируются в зависимости от причин на переводы:

1) по соглашению сторон (работник может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу)

3) в случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии и пр. (это перевод обязателен для работника);

4) при беременности женщины или при наличии ребенка в возрасте до полутора лет (ст. 254 ТК РФ);

5) по состоянию здоровья согласно медицинскому заключению (ст. 73 ТК

РФ);

6) при отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья (ст. 220 ТК РФ).

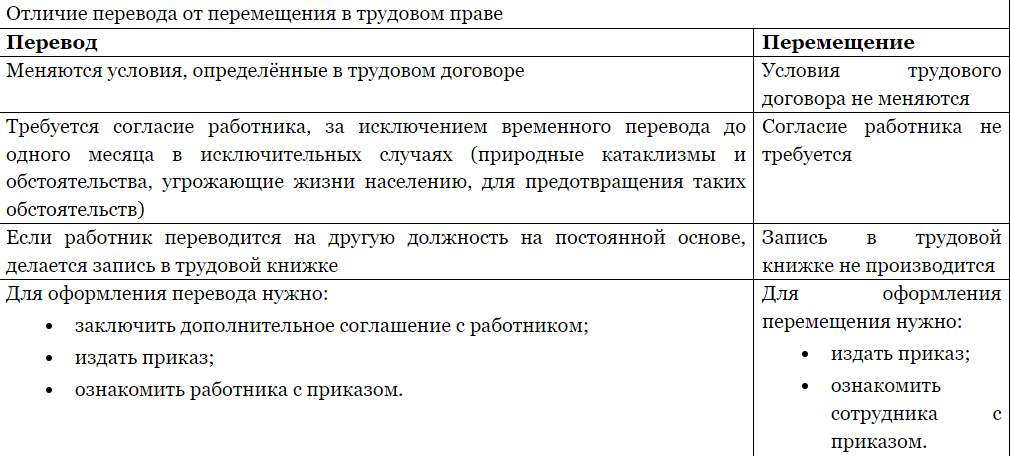

Отличие перевода от перемещения

Перемещение — это изменения, при которых не меняются условия трудового договора, но:

меняется рабочее место;

меняется структурное подразделение (если новое подразделение находится в той же местности);

поручается работа на ином агрегате или механизме (при этом сама выполняемая работа не должна меняться, то есть работа на новом агрегате и механизме не может быть иной, чем оговорено в трудовом договоре).

Перемещение может быть, как и перевод, временным или постоянным.

Главным условием перемещения, при котором согласие работника не требуется, – это отсутствие изменений в трудовом договоре. Например, если в трудовом договоре было указано конкретное рабочее место, то заставить работника работать на новом рабочем месте без его согласия работодатель не вправе. Это касается и перемещения в другое структурное подразделение. Если оно было изначально указано в трудовом договоре, то его изменение уже будет считаться переводом и для него потребуется согласие работника.

Если в трудовом договоре в качестве условия закреплена работа на конкретном агрегате или механизме, то изменение этого условия также потребует согласия работника.

Отстранение от работы – это временное недопущение работника к исполнению своих трудовых обязанностей. Отстранение от работы не является прекращением трудового договора с работником, а влечет временное, как правило, краткосрочное недопущение к выполнению своих трудовых обязанностей.

На период отстранения работника от работы как работник, так и наниматель не выполняют свои обязанности, установленные трудовым договором.

Отстранение от работы носит временный характер. Отстранение от работы отменяется после того, как отпадут обстоятельства, послужившие основанием для отстранения.

Работника, совершившего хищение имущества нанимателя, наниматель имеет право отстранить от работы до вступления в законную силу приговора суда или постановления органа, в компетенцию которого входит наложение административного взыскания.

За период отстранения от работы заработная плата не начисляется. При отстранении от работы работника, который не прошел инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда, медицинский осмотр либо освидетельствование на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы в соответствии с ч. 1 ст. 71 ТК.

Отстранение работника от работы в предусмотренных законодательством случаях будет являться обязанностью (за исключением случая хищения имущества нанимателя), а не правом нанимателя.

Отстранение от работы оформляется приказом (распоряжением) нанимателя.

Нанимателям необходимо учитывать, что отстранение от работы не является прогулом.

Работник допускается к работе при наличии оснований для его допуска к выполнению своих трудовых функций. В некоторых случаях требуется документальное подтверждение наличия такого основания.

С целью допуска работника к работе наниматель издает приказ, который объявляется работнику под роспись.

15. Основания прекращения трудового договора. Их классификация. Прекращение трудового договора по инициативе работника

Основаниями прекращения трудового договора являются:

1) соглашение сторон (статья 78 ТК РФ);

2) истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ);

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 ТК РФ);

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность);

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорганизацией, с изменением типа государственного или муниципального учреждения (статья 75 ТК РФ);

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 ТК РФ);

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (части третья и четвертая статьи 73 ТК РФ);

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (часть первая статьи 72.1 ТК РФ);

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ);

11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ).

Классификация оснований прекращения трудового договора

Можно разделить основания прекращения трудового договора по следующим критериям:

общие и специальные;

прекращение по воле сторон и без воли сторон;

наступление определенных обстоятельств и прекращение в связи с нарушениями при заключении договора.

Специальные основания расторжения трудового договора указаны в Трудовом кодексе и других законах.

В ст. 77 ТК РФ указаны общие основания прекращения трудового договора, в числе которых наиболее применимы расторжение по желанию работника, по инициативе работодателя, а если заключен срочный договор, то окончание срока договора.

Еще одним основанием прекращения трудового договора является заключение договора с нарушением требований, установленных ТК РФ.

Кроме того, в допустимых законом случаях трудовой договор может содержать основания расторжения трудового договора. Например, когда трудится работник не в организации, а у физического лица (ч. 1 ст. 307 ТК РФ), или заключен дистанционный договор (ч. 1 ст. 312.5 ТК РФ).