Учебники / 2 курс 1 семестр / Русаленко Науки о Земле

.pdfорганики мало. Это большей частью озера, расположенные среди кри- сталлических пород, часто горные.

Евтрофные (многокормные) озера отличаются большим содержа- нием биогенных элементов и органического вещества, сильным разви- тием фитопланктона и прибрежных зарослей. Часть органики накаплива- ется на дне в виде органических илов. К евтрофным относятся преиму- щественно небольшие хорошо прогреваемые летом озера лесной зоны.

К дистрофным (недостаточнокормным) относятся преимуществен- но озера заболоченных районов. В воде их содержится много органи- ки в том числе гибельных для организмов гуминовых кислот. Жизнь почти не развита. Круговорот веществ неполный, на дне накапливают- ся илы. Кислорода недостаточно даже летом. Дистрофные озера за- торфовываются и превращаются в болота.

8.9.Геологическая деятельность озер

Возерах наблюдаются все три основных вида геологической дея- тельности: разрушительная, транспортирующая и созидательная. Сте- пень проявления каждой из них зависит от морфометрических характе-

ристик озер и их водосборов и в первую очередь от размеров самого водоема, а также от географической широты и других факторов.

Разрушительная деятельность в озерах связана с воздействием ветровых волн. Ударная сила ветровых волн зависит от их размера и, следовательно, от величины акватории озера. Существенное влияние на проявление разрушительной деятельности оказывают горные поро- ды, слагающие берега озер. При массивных кристаллических породах

берега более крутые и в большей степени подвергаются разрушению с образованием крупных обломков (валуны, галька). Берега озер, сло- женные осадочными породами, обычно пологие, с небольшими при- брежными глубинами, что способствует ослаблению ветровых волн и минимальному проявлению разрушительной деятельности.

Транспортирующая геологическая деятельность связана с течени- ями, способствующими равномерному распределению взвешенных наносов по всему объему озера. В озерах с транзитным течением часть взвешенных частиц выносится из озера, но все же преимущественно происходит процесс отложения. В озерах, как водоемах замедленного водообмена, в наибольшей степени выражена созидательная геологи- ческая деятельность.

Благодаря замедленному водообмену в озерах непрерывно акку- мулируются твердые минеральные и органические частицы, как прино- симые извне поверхностным и подземным стоком или ветром, так и формирующиеся в самих водоемах в результате физико-химических и биологических процессов. Накапливаясь на дне и склонах котловины, эти частицы образуют донные отложения.

Донные (озерные) отложения – отложенияразнообразных минераль- ных и органических частиц, накапливающиеся с течением времени на дне

исклонах котловин водоемов (озер, прудов, водохранилищ) и достигаю- щие более или менее значительной толщи. Они формируются в результа-

те поступления в водоем речных и эоловых наносов и продуктов абразии (разрушения) берегов (терригенные отложения), накопления продуктов химических реакций (хемогенные отложения), отложения остатков от- мирающих живых организмов (биогенные отложения).

Интенсивность формирования, мощность, механический и хими- ческий состав донных отложений зависят от физико-географических условий бассейна и совокупности процессов, происходящих в самих водоемах. По мере хозяйственного освоения территорий бассейнов и водоемов все большую роль в формировании озерных отложений иг- рает деятельность человека (сбросы сточных вод, распашка водосбо- ров, вырубка лесов и др.).

Донные отложения различны по механическому и химическому со- ставу не только в разных озерах, но и в пределах одного и того же озера.

Скорость осаждения частиц в воде зависит от их плотности, разме- ров и от характера движения вод. Крупные частицы осаждаются быст- рее. Поэтому крупность частиц убывает от берега к центральной части котловины. У уреза воды (возле берега) залегают валуны и камни, да- лее располагаются песчано-галечные отложения. По мере продвиже- ния к центру озера они последовательно сменяются песком, глиной и, наконец, наиболее мелкими фракциями – озерными илами органичес- кого или смешанного (органического и минерального) состава, покры- вающими дно глубокой части котловины.

Донные отложения литорали и профундали отличаются друг от друга и по химическому составу, в первую очередь по соотношению минеральных

иорганических компонентов. Общее представление об этом соотношении дают результаты прокаливания образцов отложений (до температуры не бо- лее 800°С). Остаток от прокаливания (зольность в процентах) характеризу- ет минеральную, потери при прокаливании – органическую часть образца.

210 |

211 |

Отложения литорали, как правило, характеризуются преобладани- ем минеральных, илы профундали – органических частиц. Например, в малом плёсе озера Нарочь зольность отложений на глубине 2,5 м дос- тигает 62%, на глубине 8 м – только 53%.

Внакоплении донных отложений прослеживается периодичность, обусловленная сезонными и многолетними колебаниями режима водо- емов. С этой периодичностью связана характерная для озерных отло- жений слоистость. Изучение слоев донных отложений имеет большое палеогеографическое значение. Мощность сезонных и годовых слоев отложений, их крупность, механический и химический состав, наличие остатков водных организмов и растений, пыльцы деревьев позволяют установить возраст озера и судить о физико-географических условиях периодов формирования тех или иных слоев.

Возерах Беларуси найдены (в основном это глины, пески, мерге- ли, доломиты) отложения девонского, пермского, юрского и неоге- нового возраста. Отложения накапливались также в озерах, которые существовали в межледниковые эпохи четвертичного (антропогено- вого) периода и в голоцене (эпоха послеледниковья, которая нача- лась около 10 тыс. лет назад). Мощность голоценовых отложений в озерах Беларуси достигает 25 м. К голоцену приурочено накопление

возерных котловинах сапропеля, мощность отложений которого до- стигает иногда 20 м.

Сапропели, или гнилостные илы, содержат более 30%, а иногда и до 70% органических веществ и образуются преимущественно из ос- татков планктона. Основная составная часть сапропелей – аморфная органическая масса, называемая детритом. Минеральная часть сап- ропелей – преимущественно илы, т. е. минеральные частицы с диамет- ром менее 0,001 мм. Из сапропелей можно добывать различные неф- тепродукты: машинные масла, бензин, керосин, но промышленного значения такая добыча не имеет. Широко используется сапропель в качестве удобрения, особенно на легких по гранулометрическому со- ставу почвах (пески, супеси).

Вдистрофных мелководных озерах лесной зоны часто образуют- ся торфянистые, или гуминовые, илы. В озерах могут накапливаться также известковые, железистые и другие (поваренная соль, глауберова соль, сода, гипс) солевые отложения.

Состав, структура и мощность донных отложений зависят от гид- рологического режима водоемов и природных особенностей их бас-

сейнов, в связи с чем распределение этих отложений в озерах земного шара подчиняется в общих чертах географической зональности. Для озер увлажненных территорий характерны пресноводные, для озер засушливых районов – минерализованные отложения. Наиболее мощ- ные толщи отложений накапливаются в озерах лесной зоны, так как при достаточном количестве тепла в них бурно развивается жизнь и накап- ливаются органические остатки, а значительный сток с водосборов обеспечивает поступление минеральных частиц.

8.10.Некоторые особенности морфологии

ирежима водохранилищ

Искусственные водоемы – водохранилища, пруды создаются че-

ловеком для накопления воды с целью последующего использования ее в различных отраслях народного хозяйства. Как правило, водохра- нилища образуются путем строительства плотин на реках или времен- ных водотоках. Иногда вода в них удерживается обвалованием или выемкой грунта. Пруд – это мелководное водохранилище (5–10 м) с малой площадью зеркала (до 1 км2).

Подпертый участок реки выше плотины, составляющий водохрани- лище, называется верхним бьефом, а участок реки ниже плотины, в ре- жиме которого сказывается влияние водохранилища, – нижним бьефом.

Создание водохранилищ вызывает изменение природных условий и процессов на прилегающих территориях – микроклимата, режима грун- товых вод, почв, растительности. В связи с этим в зонах влияния водо- хранилищ происходят существенные изменения условий развития и спе- циализации отраслей народного хозяйства.

По своему положению в процессе стока водохранилища, также как озера и болота, относятся к водоемам замедленного водообме- на. В соотношении составляющих водного баланса водохранилищ раз- личных районов не наблюдается таких четких, как для водного балан- са озер, различий, обусловленных географической зональностью. Независимо от географической зоны в приходной части баланса во- дохранилищ господствует приток с водосборов, а в расходной – сброс вод через плотины и гидроузлы. На эти составляющие приходится более 95% приходной и расходной частей баланса водохранилищ, рас- положенных как в условиях достаточного, так и в районах недоста- точного увлажнения.

212 |

213 |

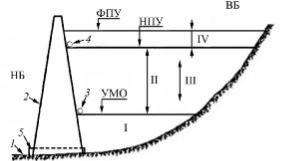

При проектировании для каждого водохранилища устанавливают- ся уровни, соответствующие определенным фазам гидрологического режима (рис. 46). К ним относятся: форсированный подпорный уро- вень (ФПУ), нормальный подпорный уровень (НПУ), уровень мертво- го объема (УМО).

Форсированный подпорный уровень (ФПУ) – максимальный рас-

четный уровень водохранилища, соответствующий условиям пропус-

ка максимального расхода воды заданной вероятности превышения (обеспеченности). Он обычно превышает НПУ на 0,5–1 м и может поддерживаться в течение короткого времени при высоких половодь- ях и паводках.

Нормальный подпорный уровень (НПУ) – уровень, до которого

может регулярно наполняться водохранилище и на длительное стояние которого рассчитаны подпорные сооружения (плотины, дамбы).

Уровень мертвого объема (УМО) – уровень, соответствующий неиспользуемой части объема водохранилища, называемой мертвым объемом (МО). Этот объем предназначается для аккумуляции нано- сов, а также необходим для поддержания минимального напора на ГЭС, судоходных глубин, для обеспечения работы водозаборных сооруже- ний и соблюдения санитарных норм.

Рис. 46. Схема высотного расположения характерных объемов и уровней водохранилища и основных сооружений:

ВБ – верхний бьеф; НБ – нижний бьеф; 1 – дно долины; 2 – плотина; 3 – место расположения водозаборных сооружений; 4 – место расположения

водосбросных сооружений; 5 – водоспускные сооружения; I–IV – объемы: I – мертвый; II – рабочий; III – полезный; IV – сливная призма; I + II – полный; уровни:

УМО – мертвого объема; НПУ – нормальный подпорный; ФПУ – форсированный подпорный

214

Кроме мертвого объема, в водохранилище различают рабочий объем – разность между объемами воды при НПУ и УМО. Количе- ство воды, заключенное между УМО и НПУ, которое может быть ис- пользовано на хозяйственные нужды, называется полезным объемом. Он равен разности между рабочим объемом и потерями воды из водо- хранилища (испарение, фильтрация, льдообразование). Сумма рабоче- го и мертвого объемов составляет полный объем водохранилища.

Важной функцией водохранилищ является регулирование поверх- ностного и речного стока. Регулирование речного стока водохранили- щами осуществляют с целью перераспределения естественного при- тока в соответствии с интересами народного хозяйства. Водохранили- ща осуществляют регулирование многолетнего, сезонного и высоко- го стока. При многолетнем регулировании стока происходит выравни- вание стока в многолетнем разрезе посредством повышения стока ма- ловодных лет за счет сработки запаса воды в водохранилище, накоп- ленного в многоводные годы. При сезонном регулировании стока про- исходит трансформирование внутригодового распределения стока при- менительно к требованиям водопотребителей и водопользователей. При регулировании высокого стока уменьшаются максимальные рас- ходы воды половодий и паводков малой вероятности превышения. С этой целью водохранилища создаются выше по течению реки и слу- жат для защиты объектов, расположенных в нижнем бьефе, от затоп- ления при половодье и паводках.

Для внутригодового хода уровней водохранилищ характерны резкий подъем в период наполнения (в большинстве случаев в период полово- дья) и сработка в течение всей остальной части года. Годовые колебания уровней в водохранилищах значительно выше, чем в озерах, и достигают на равнинных водохранилищах 5–7 м, а на горных – даже 50–80 м.

При создании водохранилищ происходит затопление русел, пойм, склонов долин, а в ряде случаев и водоразделов. Поэтому котловины водохранилищ отличаются большой сложностью рельефа дна, резки- ми перепадами глубин, разобщенностью на плёсы, что оказывает опре- деленное влияние на процессы, протекающие в водохранилищах.

Морфометрические показатели водохранилищ значительно меня- ются в течение года в связи с большими колебаниями уровней. Рав- нинные водохранилища отличаются значительным затоплением приле- гающих территорий, большими площадями зеркала, обширными мел- ководьями при относительно небольшом напоре (подъеме уровня

215

по сравнению с рекой). Например, напор Вилейского водохранилища со- ставляет около 11 м, напор Волжского и Днепровского каскадов – 15– 35 м, а в горных водохранилищах он может достигать сотен метров (Ин- гурское – 410 м, Нурекское – 273 м и Саяно-Шушенское – 212 м).

Вдвижении вод водохранилищ сочетаются элементы речного (стоковые течения) и озерного (ветровые течения, сгоны и нагоны, волны) режимов. Режим течений и волн осложняется строением кот- ловин (пересеченный рельеф дна, резкие изменения глубин, обшир- ные мелководья), значительными колебаниями воды, пропусками воды через плотины.

Распределение температуры воды по вертикали и в водной массе водохранилищ различно в зависимости от водообмена, перемешива- ния, строения котловин. В большинстве средних и крупных водохрани- лищ летом наблюдается прямая температурная стратификация. При уси- лении водообмена и ветрового перемешивания стратификация сменя- ется гомотермией. Зимой четко выражена обратная температурная стра- тификация.

Весьма четко проявляется в водохранилищах и неоднородность температуры воды по горизонтали. Различия в температурах мелковод- ных участков и проточных центральных частей водохранилищ достига-

ют 5–8°С.

Минерализацияводы в водохранилищах увлажненных районов колеб- лется в течение года меньше, чем в реках, особенно при аккумуляции в водохранилищах больших объемов вод половодий. Соответственно мень- ше колебания минерализации воды и в нижнем бьефе, т. е. водохранилище осуществляет регулирование не только стока, но и химизма вод.

Впервые годы после заполнения водохранилищ в их водах сильно увеличивается по сравнению с реками количество органических ве- ществ, поступающих с затопленных почв, растительности, торфяников.

Вдальнейшем режим органических веществ зависит от развития жиз- ни в водоеме и его проточности.

Содержание кислорода в водохранилищах летом больше, чем в реках, в результате интенсивного фотосинтеза и нередко достигает при прямой температурной стратификации в верхних слоях 150–200% на- сыщения. Ко дну количество его уменьшается. Зимой кислорода в во- дохранилищах меньше, чем в реках, а в придонных слоях, особенно в первые годы после заполнения водоемов, наблюдается его дефицит и случаются заморы рыб и других аэробных организмов.

Формирование берегов водохранилищ происходит гораздо более интенсивно, чем в озерах, особенно в первые годы после заполнения. В результате абразии берегов в районах крупных водохранилищ унич- тожаются значительные площади пригодных для использования земель.

Заиление водохранилищ происходит в результате отложения в них речных наносов, твердых частиц, поступающих от размыва берегов, органических остатков отмерших водных растений и животных. В пер-

вые годы существования крупных равнинных водохранилищ основную массу донных отложений (до 70%) дает размыв берегов. Несколько меньше роль в них речных наносов. С течением времени доля берего- вых наносов уменьшается до 10–15%.

Влияние водохранилищ на природные условия побережий и приле- гающих территорий проявляется в изменениях метеорологических ха- рактеристик (температуры и влажности воздуха, ветров), затопления и подтопления земель, в подпоре грунтовых вод. В результате этого из- меняются почвы, растительность и животный мир.

В теплую часть года температура воздуха на берегах водохранилищ выше, чем в удаленных от него районах. В период нагрева вод (весной и

впервую половину лета) водоемы оказывают на воздух выхолаживаю- щее воздействие, понижая его температуру, а во вторую половину лета и осенью (в период охлаждения) действуют отепляюще. На берегах во- дохранилищ увеличивается продолжительность безморозного периода, и это увеличение может достигать 40 сут и более. Абсолютная влаж- ность воздуха в среднем возрастает на побережьях водоемов на 10–15% летом и 3–5% весной и осенью, относительная – на 4–6% на северных и 6–12% на южных водоемах. Скорость ветра над акваториями крупных водохранилищ примерно в 3 раза выше, чем над сушей.

Влиянием водохранилищ на климат могут быть охвачены террито- рии различных размеров, что зависит от величины водоема, рельефа берегов и окружающей территории. Например, на пологих берегах Ры- бинского водохранилища это влияние сказывается на расстоянии 10– 15 км, а в отдельных случаях 30 км и более, на Камском – до 2,5 км. На водохранилищах с крутыми высокими берегами (Братское, Иркут- ское) оно ограничивается прибрежной полосой.

Подпор грунтовых вод распространяется на различные расстояния

взависимости от напора воды в водохранилище и от геологического строения берегов. Чем выше напор и лучше водопроницаемость поч- вогрунтов на прилегающей территории, тем больше подпор грунтовых

216 |

217 |

вод и на большее расстояние (даже до 15–20 км) сказывается его вли- яние. С подпором грунтовых вод связано подтопление земель и соот- ветствующие изменения почв и растительности.

На затопленных землях прежний растительный покров отмирает и заменяется высшей водной или влаголюбивой растительностью. За- топление долин приводит к гибели или миграции населяющих ее жи- вотных, из которых лишь часть адаптируется к новым условиям на бе- регах водоема. На водохранилищах расселяются новые виды водных животных и птиц.

Глава 9. БОЛОТА

9.1. Образование болот и их типы

Болото – избыточно увлажненный участок земной поверхности, характеризующийся развитием влаголюбивой (болотной) растительно- сти и накоплением слаборазложившихся отмерших растительных ос- татков в виде торфа. Следовательно, основными признаками болота яв- ляются избыточная увлажненность, специфическая растительность, приспособленная к условиям обильного увлажнения и недостатка кис- лорода в почве, а также болотный процесс почвообразования, под вли- янием которого происходит оглеение минерального грунта и образова- ние на нем органогенного горизонта – торфа.

Изучением болот занимаются болотоведение и гидрология. Болотоведение – наука, изучающая биологические особенности образова- ния и развития болот, их растительность и биохимические свойства. Гидрология болот – раздел гидрологии суши, занимающийся изуче-

нием физических процессов движения влаги в болотах и процессов влагообмена между болотами и окружающей средой.

Торф – органогенная горная порода, образующаяся в условиях из- быточного увлажнения из остатков не полностью разложившихся бо- лотных растений (не утративших тканевое строение), продуктов их раз- ложения (гумуса) и минеральных веществ (золы). К торфам относят породу с зольностью менее 50%. Зольность – это содержание мине- ральных частиц в процентах от сухой массы породы. Определяется пу- тем сжигания образца в муфельной печи при температуре около 800°С. Гумус – бесструктурное (аморфное) органическое вещество, образо-

вавшееся биохимическим путем посредством идущих одновременно реакций разложения органических остатков и синтеза высокомолеку- лярных продуктов. Степень разложения торфа – отношение (в про- центах) разложившегося органического вещества (гумуса) ко всей массе торфа.

Одним из основных показателей качества торфа является его бо- танический состав, определяемый по названию растений-торфообра- зователей. По ботаническому составу различают торф осоковый, дре- весно-тростниковый, гипновый, сфагновый, пушицевый и др. По бота- ническому составу в Беларуси выделено 39 видов торфов. В названии торфа на последнем месте указываются растения, остатки которых пре- обладают. Например, древесно-осоковый торф состоит преимуще- ственно из остатков осок и меньше – из древесных.

Переувлажнение земель обусловливается совокупным воздей- ствием комплекса естественных и искусственных (антропогенных) факторов. Из естественных факторов основными являются: климат (заболоченность больше в северных районах при преобладании ат- мосферных осадков над испарением), геологическое строение (круп- ные болотные массивы приурочены к геоструктурным понижениям), гидрогеологические условия (глубина залегания грунтовых вод, на- личие водоносных горизонтов и их связь с напорными водами и др.), геоморфология и рельеф местности (пересеченность, уклоны поверх- ности), гидрологические условия и естественная дренированность территории (глубина вреза рек, густота речной сети, затопление па- водковыми водами) и др.

К антропогенным факторам относятся: подтопление и затопление земель при сооружении водохранилищ, шлюзов и других подпорных сооружений, а также при неправильной эксплуатации систем водоснаб- жения, орошения и канализации (потери воды); снижение дренирующей способности рек при их заилении (распашка земель до берегов рек, отсутствие противоэрозионных мероприятий). К заболачиванию земель ведут ошибки в дорожном строительстве, а также сводка леса и кус- тарника (устраняется биологический дренаж).

Переувлажненные территории подразделяются на болота, заболо- ченные и минеральные избыточно увлажненные земли. Различие между ними определяется наличием и мощностью торфа: при слое торфа бо- лее 30 см это болота, при слое торфа менее 30 см – заболоченные земли, а при отсутствии торфа – минеральные избыточно увлажненные земли.

218 |

219 |

Болота образуются двумя путями: при зарастании водоемов (озер) и вследствие заболачивания минеральных почвогрунтов.

Заболачиванию озер предшествует их обмеление, обусловленное поступлением с водосбора и аккумуляцией минеральных и органичес- ких частиц, а также отложением отмирающих растений самих озер. При обмелении усиливается развитие влаголюбивой растительности (хво- щи, осоки и др.), отложения которой с течением времени поднимаются над поверхностью воды в озере, и последнее превращается в болото.

Заболачивание минеральных грунтов может обусловливаться раз- личными условиями. Такие условия создаются при равнинном рельефе

изалегании слабоводопроницаемых грунтов (суглинки тяжелые, гли- ны) непосредственно с поверхности или на небольшой глубине. При преобладании атмосферных осадков над испарением и в связи с отсут-

ствием стока с равнинных участков создается избыточное увлажнение

итерритория заболачивается.

Болота могут возникать в пониженных местоположениях, где рас- пространены слабоводопроницаемые грунты или на небольшой глуби- не залегают грунтовые воды.

Заболачиваются иногда участки, расположенные у подножья скло- нов при выклинивании грунтовых вод на поверхность.

Заболачиванию могут подвергаться пониженные замкнутые мес- тоположения в поймах рек, из которых затруднен сток паводковых вод и вод половодья. Такие понижения чаще встречаются возле склонов долины. В них формируются низинные болота с малой мощностью тор- фа и преимущественно с осоковой растительностью.

По условиям водного и минерального питания, характеру расти- тельности и форме поверхности болота подразделяются на три типа: низинные, верховые и переходные.

Низинные (эвтрофные) болота располагаются в понижениях ре- льефа и имеют плоскую или слегка вогнутую поверхность. Водное

питание низинных болот происходит не только за счет атмосферных осадков, но и за счет минерализованных (жестких) грунтовых и реч- ных вод, богатых известью и другими зольными веществами. Поэто-

му здесь развивается требовательная к условиям питания эвтрофная растительность (осоки, тростник, камыш, зеленые мхи – гипновые, ольха, береза, иногда ель, сосна и др.). Торф низинных болот облада- ет большой зольностью (до 30%) и пониженной кислотностью и вла- гоемкостью.

Верховые (олиготрофные) болота залегают на водораздельных плато и на высоких речных террасах, не заливаемых полой водой. Они имеют выпуклую поверхность. Водное питание верховых болот осу- ществляется преимущественно поверхностными (атмосферными) во- дами, бедными минеральными солями. Поэтому здесь развивается ма- лотребовательная к элементам питания олиготрофная растительность, главным образом сфагновые мхи, пушица, багульник, подбел, голуби- ка, клюква, росянка, морошка, а из древесных пород встречается толь- ко сосна. Образующийся в верховых болотах сфагновый торф характе- ризуется малой зольностью, большой влагоемкостью, пониженной сте- пенью разложения и повышенной кислотностью.

Переходные (мезотрофные) болота занимают промежуточное положение между низинными и верховыми. Местом их расположения могут быть различные элементы рельефа: от водоразделов до низких речных террас, не заливаемых полыми водами. Иногда переходные болота образуют окраинную зону верховых и низинных болот. Питают их атмосферные и мягкие грунтовые воды. Произрастает здесь мезо- трофная растительность – сфагновые мхи, вахта, сабельник, пушица, багульник, голубика, клюква; из древесных пород – сосна, а также бе- реза. Произрастание последней свидетельствует о переходном типе болота, так как по живому напочвенному покрову иногда трудно отли- чить переходное болото от верхового.

Указанные три типа болот выделяются в основном по водному пи- танию верхнего деятельного слоя торфа, который определяет и состав растительности. При образовании болота путем заторфовывания озера

в водном питании деятельного слоя торфа значительную роль играют грунтовые воды, и поэтому болото развивается по типу низинного. По мере увеличения мощности торфа значение грунтовых вод в вод-

ном питании деятельного слоя торфа ослабевает и болото развивается по типу переходного, а в дальнейшем и по типу верхового. Этот про- цесс развития болота отражается в стратификации торфяной залежи, т. е. ее строении. Признаком образования болота путем заторфовыва- ния озера является залегающий под торфом слой сапропеля, на кото- ром формируются сначала низинные, потом переходные и, наконец, верховые торфы. При заболачивании отдельных участков суши в зави-

симости от водного питания верхнего слоя почвогрунта болото сразу может развиваться по типу переходного и потом верхового или только по типу верхового.

220 |

221 |

9.2. Гидрологический режим болот

Гидрологические особенности болот весьма своеобразны. Это определяется тем, что в торфяных болотах содержится от 89 до 94% воды по массе и, следовательно, от 11 до 6% сухого вещества. Таким образом, торфяные болота являются, несомненно, значительными ак- кумуляторами влаги. Однако вследствие того что вода в болоте связа- на сухим веществом торфа, накапливаемые в болоте запасы воды не могут являться значительным дополнительным источником питания рек.

Осушительными каналами и дренами нельзя уменьшить содержание воды в торфяном болоте ниже 85%, и лишь испарение вызывает даль- нейшее снижение содержания влаги в торфяном грунте.

Гидрологический режим болот включает многие вопросы, из ко- торых целесообразно рассмотреть уровень грунтовых вод.

Положение уровня грунтовых вод в болоте обусловливается рель- ефом болота, характером растительности и климатическими условия- ми. Рельеф и растительность, действуя непрерывно и достаточно дли- тельное время, и притом в одном и том же направлении, определяют основной фон уровня грунтовых вод, который подвергается сезонным и случайным колебаниям под воздействием климатических факторов.

Уровень грунтовых вод на болоте не образует горизонтальной плос- кости, а копирует в основном рельеф поверхности: на возвышенных участках он располагается выше и закономерно снижается по склонам.

На осушенных болотных массивах, кроме указанных факторов, вли- яние на положение уровня грунтовых вод оказывают глубина осушитель- ных каналов, глубина закладки осушительных дрен, а также расстояние между каналами и дренами, т. е. степень канализованности болота.

Сезонные колебания уровня грунтовых вод на болотах связаны с общим ходом климатическихфакторов. Весеннееснеготаяниевызываетподъем уров- ня грунтовых вод – весенний максимум. На болотах Беларуси он приходится на вторую– третьюдекадыапреля, врайонеАрхангельска –навторуюдекаду мая, а в северо-западной части Украины – на марти первуюполовинуапреля.

Возрастающая температура воздуха, а также развитие растительности и связанное с этим увеличение суммарного испарения обусловливают по- степенное снижение уровня грунтовых вод на болоте, заканчивающееся летним минимумом. Летний минимум грунтовых вод на болотах устанав- ливается в августе – начале сентября, причем время его наступления на Европейской территории СНГ почти не зависит от широты местности.

222

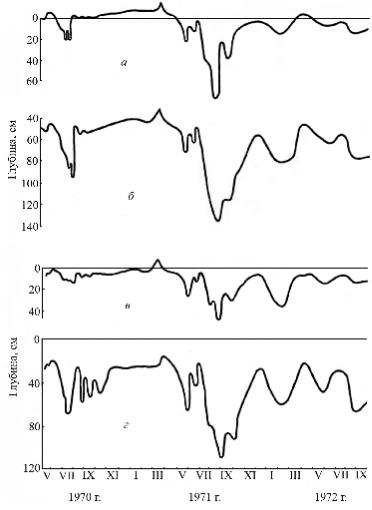

Рис. 47. Колебания уровней грунтовых вод на низинных

ипереходных болотных массивах в Сморгонском районе Гродненской области:

а– мохово-травяной микроландшафт низинного болота; б – ивняково-осоковый

микроландшафт с сосновым древостоем на том же низинном болоте; в – гипново-осоковый микроландшафт низинного болотного массива; г – чернично-багульниковый микроландшафт с сосновым древостоем

переходного болота

223

Понижение температуры с наступлением осени и выпадающие ат- мосферные осадки способствуют осеннему подъему грунтовых вод. Осенний максимум на болотах наиболее часто наблюдается в следую- щие сроки: в районе Архангельска – в течение октября, в Ленинград- ской области – во второй декаде октября, в Московской области и в Беларуси – во второй декаде ноября, в северо-западной части Украи- ны – в ноябре и декабре.

Зимой выпадающие атмосферные осадки накапливаются на поверх- ности, образуя снежный покров. Медленный подземный и иногда по- верхностный сток воды с болот вызывает постепенное снижение уров- ня грунтовых вод в течение зимы, и устанавливается зимний минимум, приходящийся на Европейской территории СНГ на конец февраля – на- чало марта.

Изложенная общая особенность сезонного хода уровня грунто- вых вод на болотах может нарушаться под влиянием случайных фак- торов, например выпадения дождей в теплый период или оттепелей в течение зимы.

По данным А. Д. Дубаха, каждый миллиметр выпадающих в виде дождя осадков вызывает в те же сутки кратковременное поднятие грун- товых вод в среднем на 2–6 мм. При отсутствии дождя происходит снижение уровня грунтовых вод, величина которого зависит от поверх- ности болота. В среднем за май – октябрь суточное снижение уровня

грунтовых вод в периоды отсутствия дождей на неосушенных болотах равно 9,3 мм, на осушенных – 15,2 мм.

Колебание уровней грунтовых вод в различных частях болотных массивов характеризуется большой синхронностью (рис. 47), но годо-

вая амплитуда и положение уровня относительно поверхности болота в разных микроландшафтах даже одного и того же болотного массива неодинаковы.

9.3.Распространение болот по географическим зонам

ина территории Беларуси

Общая площадь болот земного шара – около 350 млн. га, что со- ставляет 2,3% от площади суши. Наибольшее распространение болота имеют в северном полушарии.

В Беларуси насчитывается свыше 7 тыс. болот (7066) общей пло- щадью 2,5 млн. га, или 12,0% площади республики, т. е. заболоченность

территории Беларуси в 5 раз больше, чем суши земного шара, что объяс- няется благоприятными условиями образования болот.

Наиболее часто болота встречаются в лесной зоне, где складыва- ются наиболее благоприятные условия для образования и развития бо- лот: повышенная увлажненность территории, температурный режим, способствующий протеканию биохимических процессов формирова- ния торфа, а также своеобразная растительность, переносящая избы- точное увлажнение и продуцирующая достаточное количество орга- нической массы, как составной части торфа.

Взоне тундры, расположенной севернее лесной зоны, вследствие

низких температур продуцирование растительностью органической массы снижено и затруднен процесс образования торфа. Поэтому бо- лота зоны тундры характеризуются малой мощностью торфа.

Взоне лесостепи, расположенной южнее лесной зоны, климати- ческие условия менее благоприятны для развития болот: пониженная

увлажненность территории и в то же время повышенный расход влаги на испарение. Тем не менее в зоне лесостепи имеются значительные заболоченные площади в виде узких полос по долинам рек и оврагам. Наибольшее распространение в этой зоне имеют низинные болота, при- уроченные к местам выхода грунтовых вод, которые являются источ- ником их питания. Для зоны степей характерно дальнейшее уменьше- ние количества болот и заболоченных земель, а в зоне полупустыни торфяники отсутствуют совершенно.

На территории Беларуси наибольшее распространение получили низинные болота, занимающие 81,2% от площади всех болот. Встре- чаются они преимущественно в южной части республики на террито- рии Полесья, характеризующейся пониженным местоположением, с чем связано частое выклинивание или залегание близко к поверхности грун- товых вод.

Значительно меньшая площадь (15,8%) занята верховыми болота- ми, которые чаще встречаются в северной части Беларуси. На долю переходных болот приходится только 3% от площади всех болот рес- публики. Встречаются они преимущественно в центральной части.

Наиболее крупным в Беларуси является низинное болото Подду- бичи (Столинский район Брестской области) площадью 48,2 тыс. га

сглубиной торфа до 4 м.

Из верховых болот наиболее крупным является болото Ельня (Ми- орский район Витебской области), занимающее площадь 16,4 тыс. га,

224 |

225 |

с мощностью торфяной залежи до 8,3 м и сапропеля до 1,5 м. С 1968 г. болото является гидрологическим заказником, организованным для

сохранения в естественном состоянии данного болотного массива с характерным, хорошо развитым грядово-мочажинным комплексом. Болото имеет выпуклую поверхность с кустарничково-сфагновым на- почвенным покровом и редким сосновым древостоем. На болоте про- израстают редкие для Беларуси северные виды растений – карликовая береза и морошка.

9.4.Геологическая деятельность болот

иих использование

Болота находятся обычно в пониженных местоположениях, и по- этому для них характерна созидательная (аккумулятивная) геологичес- кая деятельность и в меньшей мере транспортирующая.

Созидательная геологическая деятельность болот заключается в образовании болотных отложений, происхождение которых связано с поступлением в болото как веществ с водосборов, так и веществ, образующихся в самих болотах. Болотные отложения – минераль- ные и органические осадки, накапливающиеся в болотах. Среди них из- вестны пресноводные известковые отложения, вивианит, болотные же- лезные руды, но преобладающим является торф.

Пресноводные известковые отложения образуются в результате накопления углекислого кальция СаСО3 в местах выхода насыщенных кальцием грунтовых вод. Обогащение грунтовых вод кальцием проис- ходит за счет выщелачивания мергельно-меловых пород, известняка и доломита, встречающихся в толще осадочных пород водосборов.

Вивианит – минерал класса фосфатов. Встречается среди низинных болот, куда поступает с грунтовыми водами в результате вымывания фос- фатов, залегающих неглубоко от земной поверхности на водосборах. При содержании Р2О5 от 2,5 до 17,5% порода называется торфовивиани- том. Глубина его залегания чаще всего 0,25–1 м, а мощность отложений от 0,1 до 3,0 м. Используется в качестве фосфатного удобрения.

Болотные железные руды образовались вокруг болот и на забо- лоченных участках в результате растворения и выноса железа из окру- жающих пород водосборов под воздействием процессов заболачива- ния с переотложением и концентрацией его в понижениях рельефа. Содержание железа составляет 20–50%, бывают примеси марганца

(до нескольких процентов) и фосфора (до 1%). В Беларуси залежи бо-

лотных железных руд встречаются довольно часто и имеют мощность до 0,8 м. Из них получают природный пигмент, используемый при из- готовлении красных, желтых, коричневых и темно-бурых красок.

Торф является органогенной горной породой, образующейся в спе- цифических условиях среды. Залежи торфа формируются и в совре- менную эпоху. На территории Беларуси имеется около 1600 болот с промышленными запасами торфа. Отдельные из них являются круп- нейшими торфяными месторождениями с полезной площадью в не- сколько тысяч гектаров. Крупными промышленными механизирован- ными предприятиями являются «Василевичи», «Смолевичское», «Дне- провское», «Березинское», «Осинторф», «Ганцевичское» и др.

Значительная часть торфомассивов имеет местное значение и раз- рабатывается для использования торфа на удобрение полей, на подстил- ку скоту и топливо. Торф является основой торфяно-болотных почв, используемых в сельском хозяйстве и для выращивания леса.

Болота являются необходимой и весьма важной частью биосферы, так как экологический контраст между водной средой (водоемами) и су- шей в болоте проявляется в наименьшей степени. Болото можно рассмат- ривать и как водоем, где вода связана с органикой (торфом), и как сушу, содержащую 80–95% воды и 20–5% сухого вещества; т. е. болота явля- ются промежуточным звеном, обеспечивая непрерывность экологичес- ких условий и, следовательно, целостность и единство биосферы.

По мнению ученых, болотное почвообразование и болотные по- чвы появились на Земле в конце силура – начале девона (примерно 400 млн. лет назад). Кроме утилизации органического углерода и фор- мирования кислородсодержащей атмосферы, древние болотные почвы выполнили еще одну не менее важную функцию в развитии биосферы. Они оказались наиболее благоприятной экологической средой в пери- од выхода растений из воды и освоения ими суши.

Болота – уникальнейшие по своим функциям природные образования. С одной стороны, в них накапливается торф и аккумулируется углерод, с другой стороны, болота выполняют важные для биосферы экологические функции: регулирование теплового баланса, гидрологического режима, геохимических процессов, сохранение биологического разнообразия и др. Ценность болот для человечества состоит и в том, что они являются ис- точником сырьевых (торф, аккумулированный в нем углерод) и раститель- ных (пищевые, кормовые, лекарственные растения) ресурсов.

226 |

227 |

Внастоящее время использование человечеством болотных ре- сурсов в основном осуществляется по трем направлениям: 1) исполь- зование болот в неизмененном виде; 2) использование болот как зе- мельных угодий; 3) использование торфа как сырья.

Внеизмененном виде болота выполняют разнообразную средооб-

разующую роль и особенно по регулированию круговорота углерода в биосфере. Углерод консервируется в торфяных залежах на многие тыся- челетия. В условиях Беларуси за 1000 лет может накопиться от 0,5 до 1,5 м торфа (от 0,5 до 1,5 мм/год). Для болот северо-запада России, где более благоприятные условия болотного почвообразования, среднего- довая величина вертикального прироста болот составляет 3–4 мм.

Установлено, что 1 га естественного болота в условиях Беларуси

выводит из атмосферы через биогенный круговорот в геологический

около 150–500 кг углерода, что составляет 550–1800 кг СО2 в год. Запас биогенного углерода в торфе болот и заболоченных земель Рос- сии равен 113,5 млрд. т, а по оценке Международного общества по тор- фу, мировые запасы углерода в торфе составляют 120–240 млрд. т.

Вестественных болотах протекающий торфообразовательный про- цесс вызывает коренную перестройку геохимической системы: резкое увеличение подвижности Fe, Si, Al, Mn, Zn, Cu и других элементов со- здает предпосылки увеличения концентрации этих элементов и в реч- ном стоке заболоченных водосборов.

Вто же время болота являются геохимическими барьерами с очень высокой адсорбционной емкостью, выполняют функции биологичес- ких фильтров, накапливая токсичные техногенные элементы, органи- ческие загрязнители, пестициды, консервируя их и выводя из кругово- рота веществ в биосфере.

Внеизмененном виде болота являются источником некоторых при- родных ресурсов (сбор ягод, сенокошение на травяных болотах, охо- та, заготовка лекарственного сырья).

Таким образом, в неизмененном виде болота выполняют важные геологические и биосферные функции, что, к сожалению, не подда- ется материальной оценке из-за отсутствия соответствующих мето- дик. В результате ценность болот в неизмененном виде значительно принижается.

Использование болот как земельных угодий предполагает обяза- тельное проведение гидротехнической мелиорации (осушения). Цель осушения – создание благоприятных условий водно-воздушного

режима почв для выращивания различных сельскохозяйственных куль- тур и для лесовыращивания. Эти же условия оказываются благопри- ятными для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. При осу- шении болот происходит интенсивное развитие аэробных микроорга- низмов, минерализующих органическое вещество торфа. Прирост торфа сменяется его разрушением, и углерод переходит из геологи- ческого круговорота в биогенный, в том числе улетучивается в ат- мосферу и растворяется в грунтовых водах. Ежегодный вынос угле- рода с осушенных торфяных почв составляет 1500–6000 кг/га (5500– 22 000 кг/га СО2). Сработка торфа на мелиорированных территориях Белорусского Полесья колеблется в пределах 0,5–12,0 см в год, или 3–20 т/га, и более.

Почвы осушенных болотных массивов подвергаются ветровой эрозии, которая проявляется не только на осушенных почвах, но и в

результате понижения грунтовых вод на прилегающих минеральных почвах. Если за 100 лет образуется слой почвы в 0,5–2,0 см, то под воздействием дефляционных процессов этот слой может быть разру- шен в течение нескольких лет. Установлено, что ежегодно потери тор- фяных почв от дефляции составляют от 1 до 10 т/га.

Осушительная мелиорация приводит к сокращению ресурсных потенциалов ягодников (клюквы, голубики, черники и др.) и лекар- ственных растений, уменьшается биологическое разнообразие фло- ры и фауны.

В результате осушения болот ухудшается водно-воздушный режим почв на прилегающих территориях. Это воздействие проявляется иногда на расстоянии до 12 км от осушенных болотных массивов, вызывая падение урожайности сельскохозяйственных растений и снижение про- дуктивности лесов.

Интенсивная осушительная мелиорация южных районов Белару- си и сопредельных стран привела к увеличению температуры в юж- ной части республики на 0,3–0,4°С и уменьшению количества осад- ков на 10–35 мм в летнее время года; наблюдается рост числа засух во второй половине лета и появления заморозков весной и осенью, т. е. массовое осушение болот привело не только к микроклимати- ческим, но и к региональным изменениям климата Беларуси. Следует отметить, что указанное изменение климата Полесья не является об- щепризнанным, так как может быть обусловлено естественными гло- бальными причинами.

228 |

229 |