- •Клеточная оболочка, её структура и физиологические функции. Фазы роста клетки, этапы образования клеточной оболочки у растений.

- •Транспирация и её значение. Устьичная и кутикулярная транспирация. Методы устьичного контроля транспирации. Влияние внешних условий на движение устьиц. Типы движения устьиц.

- •Верхний и нижний концевые двигатели водного тока. Гуттация и плач растений. Передвижение воды по растению. Апопласт и симпласт. Теория сцепления. Когезия и адгезия.

- •Изменение засухоустойчивости растений в онтогенезе. Критические периоды (работы Сказкина).

- •Пути обезвреживания аммиака в растении.

- •Особенности потребления минеральных элементов в онтогенезе растений.

Задачи физиологии растений. Теоретическая и практическая значимость физиологии растений.

Физиология растений — наука о функциональной активности растительных организмов,

Физиология растений является теоретической основой диагностики и лечения болезней растений, микроклонального размножения растений,

Задачи:

Изучение закономерностей жизнедеятельности растений (механизмы питания, роста, движения, размножения). Заложена в определении самой физиологии растений.

Разработка теоретических основ получения максимальных урожаев сельскохозяйственных культур

Разработка установок для осуществления процессов фотосинтеза в искусственных условиях.

Разработка биохимимической теории корневого питания растений в целях эффективного использования минеральных удобрений и повышения плодородия

раскрытие механизма биологической фиксации N атмосферы и использования его высшими растениями;

История развития физиологии растений как науки. Роль отечественных учёных в развитии физиологии растений. Физиология растений зародилась в 17-18 вв. Датой ее рождения как науки считают 1800 г., когда был издан пятитомный труд швейцарского ботаника Ж. Сенебье «Физиология растений». Этот ученый предложил термин «физиология растений», сформулировал основные задачи новой науки. Основоположниками физиологии растений в России являются Фаминцын и Тимирязев. Фаминцын, академик Российской академии наук, в 1867 г. организовал в Санкт-Петербургском университете первую в России кафедру физиологии растений, а в системе Академии наук — лабораторию анатомии и физиологии растений, прообраз современного Института физиологии растений АН России. Он автор книги «Обмен веществ и превращение энергии в растениях» (1883 г.) и первого отечественного учебника по физиологии растений (1887 г.). Среди учеников Фаминцына Ивановский, открывший вирусы (1892 г.), Цвет, разработавший принципы адсорбционно-хроматографического анализа (1903 г.), Баранецкий, Виноградский, Рихтер и другие известные ученые. Тимирязев — профессор Петровской земледельческой и лесной академии (ныне Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева) и Московского государственного университета, академик РАН. Основные исследования Тимирязева посвящены процессу фотосинтеза. Для проведения опытов он сконструировал ряд оригинальных приборов. Он установил зависимость фотосинтеза от интенсивности света и его спектрального состава, показал, что ассимиляция растениями углерода из C02воздуха происходит за счет энергии солнечного света, главным образом красных и синих лучей, поглощаемых хлорофиллом. Также доказал применимость к процессов фотосинтетического закона сохранения энергии и 1принципа фотохимии. В 1867г.Т.заведовал опытным полем в Симбирской губернии, где проводил опыты, связанные с действием минеральных удобрений на урожай. Им опубликованы труды «Жизнь растения» (1878), «Чарльз Дарвин и его учение» (1883), «Борьба растений с засухой» (1891), «Земледелие и физиология растений» (1906).

Условно выделяют три этапа развития физиологии растений:

Разработка основ корневого питания. Огромный вклад в изучение проблемы минерального питания внес Прянишников (1865—1948), который всесторонне изучил азотный обмен и другие вопросы минерального питания сельскохозяйственных растений. Дальнейшее развитие учение о минеральном питании получило в работах Сабинина, Пейве.

Разработка проблемы превращения энергии. Ломоносов (1711—1765) впервые высказал мысль, что растение строит свое тело с помощью листьев за счет окружающей атмосферы. В 1772—1782 гг. Пристли, Ингенхауз и Сенебье, дополняя друг друга, открыли явление фотосинтеза. Тимирязев доказал применимость закона сохранения энергии к процессу фотосинтеза. Много сделали для развития этого направления отечественные ученые Палладии, Любименко, Гайдуков, Красновский, Теренин, Ничипорович, Годнев.

Современный период. На этом этапе наряду с углублением исследований на субклеточном и молекулярном уровнях отличается интересом к изучению систем регуляции, обеспечивающих целостность растительного организма (Курсанов, Чайлахян, Гунар, Полевой, Кефели), а также дальнейшей разработкой теоретических проблем физиологии, направленных на решение практических задач сельского хозяйства.

Физиология растений сначала развивалась как наука о почвенном питании, позже она начала изучать воздушную среду как материальный источник существования зеленых растений. Открытие основного закона сохранения материи и энергии было основой для дальнейшего развития физиологии растений. В 18в. Ломоносов высказал мысль, что растения формируются с помощью листьев за счет окружающей атмосферы. Он впервые сформулировал идею о воздушном питании растений. Французский агрохимик и физиолог Буссенго, который впервые стал выращивать растения в специальных вегетационных сосудах, опроверг ошибочные предположения Либиха (о гумусной теории). Бусс.и Гелиригель установили способность бобовых усваивать молекулярный азот атмосферы, а Воронин доказал, что на корнях бобовых образуются клубеньки. Русский микробиолог Виноградский открыл хемосинтез и бактерии, с помощью которых этот процесс происходит. Прянишников изучил азотный обмен и др.актуальны вопросы минерального питания, им и его учениками было установлено, что правильное использование удобрений является мощным фактором регулирования физиологических процессов, происходящих в растениях, и формирования урожая. В середине 19в. началось изучение фотосинтеза как энергетического процесса. Дыхание-одна из важнейших функций, свойственных всем живым организмам. Первые эксперименты по изучению дыхания растений проведены в конце 18в. Большое влияние на развитие физиологии растений оказало учение Дарвина, согласно которому история развития органической формы тесно связана с функцией и внешними условиями. Крупный вклад в развитие физиологии в нашей стране внес основоположник экологии физиологии растений Максимов.

Химические вещества, входящие в состав растительных клеток. Ферменты, их основные свойства и физиологическое значение. Большую часть массы живых клеток составляет вода (около 80 %) — она обеспечивает прижизненную структуру макромолекул и клеточных органелл, участвует в химических реакциях, транспортных процессах и терморегуляции, поддерживает форму и размеры клетки. Оставшаяся доля в сухом веществе цитоплазмы принадлежит другим органическим веществам — углеводам, пигментам, а также минеральному компоненту (около 5 %). Белки, липиды и нуклеиновые кислоты служат химической основой жизненных процессов. В основе всех функций организма лежат химические реакции. В живой клетке их скорость регулируется ферментами — биологическими катализаторами. Принцип действия ферментов основан на их способности временно связываться с субстратами, участвующими в реакции. По окончании реакции фермент освобождается из комплекса с субстратом и может вновь взаимодействовать со следующей его молекулой. В комплексе с субстратом фермент как бы изменяет путь химической реакции, направляя ее по энергетически более выгодному руслу, тем самым снижая уровень энергии активации. Ферменты образуются на рибосомах и подвергаются медленному окислению (денатурации). Ферменты активны в малых концентрациях, и не входят в число конечных продуктов, не требуют энергии. Значение: биологический катализатор, обеспечивающий 100% выход; все биохимические реакции контролируются ферментами; строго специфичны; действие всех физиологически активных веществ опосредовано через ферменты; через действия ферментов организм адаптируется к условиям внешней среды.

Химический состав:

Однокомпонентные - состоят только из белка (пепсин, трепсин)

Двухкомпонентные - состоят из апофермента и кофермента (каталаза).

Большинство ферментов действует в пределах одной клетки – эндоферменты. Есть те, которые выделяются наружу – экзоферменты. Изоферменты – состав и строение разное, а функции одинаковые. Ферменты вне клетки способны только на реакции распада, синтезировать не могут. Ферментативные реакции протекают мгновенно. У каждого фермента есть: свой температурный оптимум (40-60 градусов, при 80 денатурация); оптимальный рН (около 7); концентрация субстрата – константа Михаэлиса (равна концентрации, субстрата, при которой скорость - 50% от максимальной, чем выше, тем медленнее скорость); наличие активаторов (ионы Ме) и ингибиторов (соли тяж Ме).

Белки представляют собой полимеры, в-ва, состоящие из небольших сходных по св-вам молекул, связанных друг с другом ковалентными связями.

Функции: строительная - основа строения клеточных биологических мембран-на ½ состоят из белков, ферментативная - все биологические катализаторы химических р-й в клетке являются белками, транспортная - некоторые белки, находясь в клеточных мембранах участвуют в транспорте в-в, запасная - белок представляет собой высоковосстановленное соединение с большим запасом энергии, защитная (от инфекций).

Нуклеиновые кислоты представляют собой гетерополимеры, мономерами которых являются нуклеотиды. Они содержат и реализуют информацию о всех белках в клетке.

Общее свойство липидов - высокая гидрофобность. Они растворимы в эфире, бензине, бензоле. Это обусловлено наличием в их молекулах большого количества неполярных углеводородных радикалов.

Клеточная оболочка, её структура и физиологические функции. Фазы роста клетки, этапы образования клеточной оболочки у растений.

Клетки растений окружены плотной полисахаридной оболочкой, выстланной изнутри плазмалеммой. Формируется клеточная стенка на стадии телофазы во время митотического деления клеток. Клеточную стенку делящихся и растущих растяжением клеток называют первичной. После прекращения роста клетки на первичную клеточную стенку изнутри откладываются новые слои и возникает прочная вторичная клеточная стенка. В состав клеточной стенки входят: структурные компоненты (целлюлоза у растений, хитин у грибов), компоненты матрикса стенки (гемицеллюлозы, пектин, белки), инкрустирующие компоненты (лигнин, суберин) и вещества, откладывающиеся на поверхности стенки (кутин и воска). Клеточные стенки могут содержать также силикаты и карбонаты кальция. Целлюлоза и пектиновые вещества адсорбируют воду, обеспечивая оводненность клеточной стенки. Пектиновые вещества, содержащие много карбоксильных групп, связывают ионы двухвалентных металлов, которые способны обмениваться на другие катионы (Н+ К+). Это обусловливает катионообменную способность клеточных стенок растений. Основным инкрустирующим веществом клеточной стенки является лигнин. Интенсивная лигнификаиия клеточных стенок начинается после прекращения роста клетки. В регуляции водного и теплового режима растений участвуют ткани, стенки клеток которых пропитаны суберином. Отложение суберина делает стенки трудно проницаемыми для воды и растворов (например, в эндодерме, перидерме). Поверхность эпидермальных клеток растений защищена гидрофобными веществами — кутином и восками. Слой кутина обычно пронизан полисахаридными компонентами стенки (целлюлозой, пектином) и образует кутикулу. Кутикула участвует в регуляции водного режима тканей и защищает клетки от повреждений и проникновения инфекции. В первичных клеточных стенках на долю целлюлозы приходится до 30% сухой массы стенки.

Благодаря контакту соседних клеток друг с другом возникает единая система клеточных стенок,

получившая название апопласта. По апопласту, минуя мембранные барьеры, от клетки к клетке перемещаются вещества. Межмолекулярное пространство в фазе клеточной стенки, где осуществляются диффузия, адсорбция и освобождение водорастворимых веществ, называется кажущимся свободным пространством. Клеточные стенки растений пронизаны отверстиями — порами диаметром до 1 мкм. Через них проходят тяжи — плазмодесмы, благодаря которым осуществляются межклеточные контакты. Каждая плазмодесма представляет собой канал, выстланный плазмалеммой, непрерывно переходящей из клетки в клетку. Центральную часть поры занимает десмотрубка, состоящая из спирально расположенных белковых субъединиц. Десмотрубка сообщается с мембранами ЭР соседних клеток. Вокруг десмотрубки имеется слой цитоплазмы, которая может соединяться с цитоплазмой соседних клеток. Таким образом, связи между клетками могут осуществляться через цитоплазму, плазмалемму, ЭР и клеточные стенки. Единая система цитоплазмы клеток тканей и органов называется симпластом.

Будучи продуктом метаболической активности протопласта, клеточная стенка выполняет функцию защиты содержимого клетки от повреждений и избыточной потери воды, поддерживает форму (за счет тургора) и определяет размер клетки, служит важным компонентом ионного обмена клетки (как ионообменник) и местом транспорта веществ из клетки в клетку внеклеточным путем (апопластный транспорт). Биогенез клеточной стенки играет важную роль в росте и дифференцировке клетки.

Формирование клеточной стенки: После деления клетки, на месте разрыва образуется цепочка пузырьков – визикул (их продуцирует Аппарат Гольджи). Потом из них образуется срединная пластинка. Затем откладываются фибриллы целлюлозы с пектатом кальция, образующие каркас для первичной оболочки. На этот каркас накладываются с двух сторон слои гемицеллюлозных фибрилл пропитанных пектиновым веществом. Первичная оболочка обладает растяжимостью, и в этот период клетка растет растяжением. Со временем откладываются все новые слои гемицеллюлозы, но уже пропитанные лигнином. Теперь клеточная стенка становится более прочной, и уже не обладает растяжимостью.

В состав клеточной оболочки входят целлюлоза, гемицеллюлоза, пектиновые вещества, липиды и небольшое количество белка. Компоненты клеточной оболочки являются продуктами жизнедеятельности клетки. Они выделяются из цитоплазмы и претерпевают превращения на поверхности плазмалеммы. Клеточная оболочка также обладает избирательной проницаемостью и способностью к движению.

Образование клеточной стенки начинается в метафазе клеточного деления. В экваториальной зоне возникает срединная пластинка, состоящая из пектата Ca, которая, нарастая от центра к периферии, отделяет одну новообразованную клетку от другой. Срединная пластинка с той и другой стороны покрывается первичной клеточной стенкой. Рост в толщину происходит за счет наложения новых слоев со стороны содержимого каждой клеткой. Рост в длину начинается с разрыхления матрикса. В этом процессе важную роль играют фитогормоны. В образовавшиеся полости поступают новые порции материала, из которого строится клеточная стенка. Синтез и транспорт этих в-в осуществляется главным образом вакуолями аппарата Гольджи.

Этапы роста клетки:

1. Эмбриональная фаза - все клетки заполнены цитоплазмой, вакуолей нет.

2. Фаза растяжения - появляются вакуоли, начинается разрастание клеточной оболочки, клетка вытягивается.

3. Фаза внутренней дифференциации - клетки становятся специализированными, т.е. образуются клетки разных постоянных тканей.

Основные свойства цитоплазмы: вязкость, эластичность, подвижность, раздражимость.

Вязкость – это способность цитоплазмы оказывать сопротивление перемещению одних частиц (ионы, молекулы, органеллы) относительно других. Эластичность - проявляется в ее способности возвращаться к исходной форме после деформации, что указывает на определенную структуру цитоплазмы. – если в цитоплазму ввести микроскопические кусочки металла и с помощью магнита сдвинуть их, то после прекращения действия магнита они опять займут прежнее положение. Способность цитоплазмы к движению является важным ее свойством, благодаря этому обеспечивается связь органоидов клетки. В биологии движение цитоплазмы называется циклозом, оно является постоянным процессом. Движение цитоплазмы в клетке может иметь струйчатый, колебательный или круговой характер. Благодаря ему равномерное распределение веществ в клетке. Раздражимость — способность цитоплазмы живых клеток специфически реагировать на влияние условий окружающей среды, проявляющаяся обычно в активации ее различных форм движения. Кроме того, формами проявления раздражимости являются изменения ее избирательной проницаемости и биоэлектрических свойств клеток.

Мембранный принцип организации поверхности цитоплазмы и органелл клетки. Функции мембран. Аппарат Гольджи, рибосомы, пероксисомы, лизосомы и митохондрии.

Мембраны обеспечивают в клетке принцип компартментации — клетка оказывается поделенной

На зоны, каждая из которых играет свою роль в жизни клетки. В то же время деятельность отдельных

компартментов взаимосвязана и интегрирована, и это тоже является функцией мембран. Большая

часть клеточных мембран генетически связана друг с другом, то есть возникает друг от друга или

служит продолжением друг друга. В то же время такие органеллы, как хлоропласты и митохондрии,

образуются в клетке путем деления. Их мембраны, по-видимому, не связаны в своем происхождении с

другими. Мембраны имеют трехслойное строение. Основу составляет двойной слой липидов,

обращенных к друг другу гидрофобными концами, а с двух сторон располагаются белки. На

поверхности мембран располагаются различные рецепторы, они принимают участие во всех

жизненных процессах. Значение мембран трудно переоценить. С их помощью в клетке

осуществляются важнейшие принципы экономичности, скорости, направленности и сопряженности

всех процессов.

Функции мембран:

Структурная (клеточная мембрана отделяет клетку от окружающей среды).

Транспортная (через клеточную мембрану осуществляется транспорт веществ, причем клеточная мембрана является высокоизбирательным фильтром).

Рецепторная (находящиеся на поверхности мембраны рецепторы воспринимают внешние воздействия, передают эту информацию внутрь клетки, позволяя ей быстро реагировать на изменения окружающей среды).

Аппарат Гольджи (АГ)

Аппарат Гольджи состоит из цистерн, сгруппированных в отдельные стопки Гольджи – диктиосомы

Функция - Накопление органических веществ, «Упаковка» органических, веществ, Выведение органических веществ, Образование лизосом

Лизосома — клеточный органоид содержащий ряд ферментов — гидролаз, способных расщеплять белки, липиды и нуклеиновые кислоты, функциями которого являются переваривание захваченных клеткой частиц, автофагия (уничтожение ненужных клетке структур, например, во время замены старых органоидов новыми) и автолиз. Лизосомы-округлые тельца, округлой мембраной, богатые ферментами. Функция - осуществляют лизис (распад ненужных в-в в клетке).

Рибосомы осуществляют синтез белков — трансляцию матричной, или информационной, РНК (мРНК). Каждая рибосома состоит из двух нуклеопротеиновых субъединиц. Субъединицы рибосом, образованные в ядрышке, поступают в цитоплазму, где происходит сборка рибосом на молекуле мРНК. Рибосомы в цитоплазме могут быть свободными, прикрепленными к мембранам эндоплазматического ретикулума, к наружной мембране ядерной оболочки либо образуют полирибосомные (полисомные) комплексы.

Пероксисомы — овальные тельца (0,5-1,5 мкм) окруженные элементарной мембраной, заполненные гранулярным матриксом с кристаллоподобными структурами; содержат каталазы для разрушения перекисных радикалов.. Участвуют в процессах фотодыхания.

Митохондрии – наиболее обособленные структурные элементы цитоплазмы клетки, обладающие в значительной степени самостоятельной жизнедеятельностью, обладающие собственной ДНК. Они являются “энергетическими станциями клетки”, участвуют в процессах клеточного дыхания и преобразуют порядка 40% энергии окисления субстратов в АТФ, в форму энергии доступную при использовании в многочисленных клеточных процессах.

внутриклеточные органоиды, оболочка которых состоит из двух мембран. Наружная мембрана - гладкая, внутренняя образует выросты, называемые кристами. Внутри митохондрии находится полуждиткий матрикс, который сдержит РНК, ДНК, белки, липиды, углеводы,

Поступление воды в растительную клетку. Диффузия, осмос. Осмотический потенциал. Методы измерения осмотического потенциала в клетке.

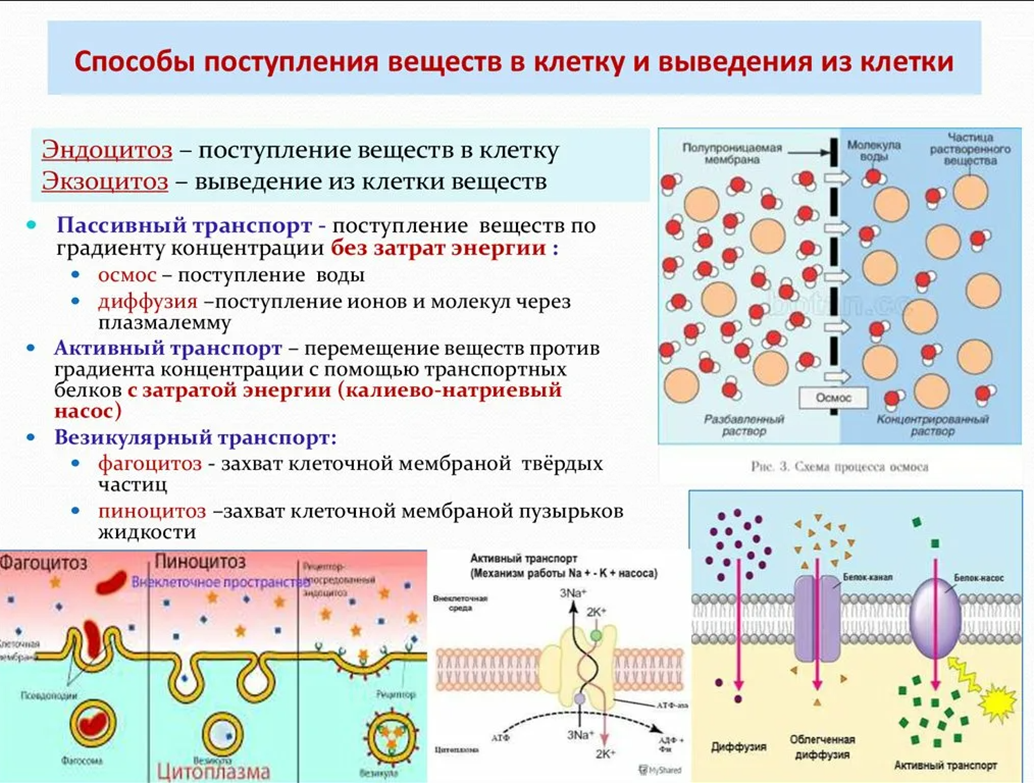

Пассивный транспорт — это движение веществ по физико-химическим градиентам без затраты клеткой метаболической энергии. Другая категория процессов транспорта веществ — активный транспорт — присуща только живым организмам, которые способны осуществлять передвижение молекул и ионов против физико-химических градиентов.

Пассивный транспорт. Важнейшим механизмом передвижения веществ является диффузия.

. Если объемы с различными концентрациями не сообщаются, а разделены перегородкой, проницаемой для растворителя, но не проницаемой для растворенного вещества, то выравнивание концентраций будет происходить лишь за счет перемещения молекул растворителя. Такие перегородки называют полупроницаемыми, а движение частиц через них — осмосом.

Осмос — это одностороннее движение растворителя через полупроницаемую мембрану по градиенту концентрации (химического потенциала). Поскольку почвенный раствор всегда сильнее разбавлен, чем водный раствор в-в в клетке (химический потенциал воды выше в почвенном растворе), вода поступает в клетку по законам осмоса.

Виды осмоса:

Экзосмос – движение воды из клетки в гипертонический р-р

Эндосмос – движение воды в клетку из гипотонического р-ра

Изоосмос – движение воды есть, но туда-сюда.

Осмотическое давление - это давление, которое нужно приложить что бы воспрепятствовать проникновению воды через полупроницаемую мембрану. Возникает в результате осмотического передвижения молекул воды из раствора с меньшей концентрацией в раствор с большей концентрацией.

Тургор – это напряженное состояние клеточной стенки, которое создает ее содержимое. Тургор зависит от вида растения и от времени суток (утром выше, днем понижается, вечером повышается).

Сосущая сила – это сила, с которой клетка всасывает в себя воду. S=P-T.

Осмотический потенциал — условное выражение, обозначающее способность данного раствора вызывать определенное давление за счет увеличения объема, когда этот раствор будет приведен в контакт с чистым растворителем через полупроницаемую перегородку и начнет поглощать его на основании законов осмоса.

Существует 2 метода определения сосущей силы: по изменению размера ткани и по изменению концентрации раствора.

Поступление солей в растительную клетку. Явление пиноцитоза. Поступление ионов в вакуоль.

Соль в растительную клетку поступает благодаря осмосу и гипертоническому или гипотоническому раствору. Пиноцитоз – поглощение клеткой растворов – состоит в том, что мельчайшие пузырьки жидкости втягиваются через образующуюся воронку, проникают через мембрану и усваиваются клеткой.

Ионы попадают в вакуоль, если цитоплазма и органеллы уже насыщены ими. Для того, чтобы попасть в вакуоль, ионы должны преодолеть еще один барьер - тонопласт. Транспорт ионов через тонопласт совершается также с помощью переносчиков и требует затраты энергии. Переносчики, расположенные в тонопласте, имеют меньшее сродство к ионам и действуют при более высоких концентрациях ионов по сравнению с переносчиками плазмалеммы.