МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

«МАИ»

Кафедра 305

«Автоматизированные комплексы

систем ориентации и навигации»

Лабораторная работа по дисциплине:

«Гироскопические системы и стабилизаторы»

Для специальностей 18.12.00 и 18.10.01

"ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГИРОВЕРТИКАЛЬ"

лаборатория № 254

Обсуждена на заседании кафедры

«__»___________2007 г.

Протокол № _____

Настоящая лабораторная работа посвящена изучению центральной гировертикали (ЦГВ), предназначенной для определения положения летательного аппарата в пространстве относительно истинной вертикали места.

Прибор является датчиком углов крена и тангажа, которые в виде электрических сигналов поступают одновременно всем потребителям, связанным с ЦГВ (навигационные, пилотажные, радиолокационные системы, визуальные указателя).

ЦГВ имеет следующие характеристики:

1. Питание производится

от трехфазного источника переменного

тока с напряжением 36В![]() частотой 400Гц

частотой 400Гц

![]() и

от бортовой сети постоянного тока с

напряжением 27В

и

от бортовой сети постоянного тока с

напряжением 27В![]() .

.

2. Потребляемый переменный ток (линейный) в рабочем режиме

более 1,1А.

3. Потребляемая мощность по цепям переменного тока не более 70В.

4. Точность выдерживания вертикали на качающемся основании с углом качания 5° и периодом 13-15 сек не ниже 15 угловых минут. Приблизительно такая же точность выдерживания вертикали получается в горизонтальном прямолинейном полете.

5. Погрешность прибора после виражей и разворотов длительностью менее 10 мин. с угловыми скоростями выше 0,3 град/сек не более 2°. При этом поперечная коррекция должна отключаться с помощью выключателя коррекции ВК-53РБ.

6. Скорость прецессии под действием коррекции в нормальных температурных условиях находится в пределах (0,7 - 2) град/мин.

7. Диапазон предельных углов работы (при ориентации продольной оси прибора вдоль продольной оси ЛА): по крену 180°, по тангажу 70°.

8. Эксплуатационные характеристики:

скорость полета - до 2500 км/час

высотность - до 25 км

предельные значения угловых скоростей по осям крена и тангажа –

120 град/сек.

9. Съем сигналов углов крена и тангажа производится с потенциометрических датчиков, обладающих линейной характеристикой.

Погрешность линейной характеристики в диапазоне рабочих углов

не более 0,5°.

Разрешающая способность (чувствительность) потенциометрических датчиков составляет 12-15 угловых минут.

Разрешающая способность установочных (точных) потенциометров 3-4 угловые минуты.

10. Время готовности прибора при нормальной и повышенной до +50°С окружающей температуре не более 3 мин., при температуре -60°С не более 4 мин.

11. Температурный интервал работы от +50°С до -60°С.

12. Прибор виброустойчив в диапазоне от 20 до 40 Гц при амплитуде 0,3 мм и в диапазоне частот от 41 до 80 Гц при перегрузке 2,5. Прибор устанавливается на собственной амортизации.

13. Все приборы с амортизацией не более 7,8 кг.

14. Гарантийный срок службы от 50 до 1000 час в зависимости от характера и условий применения прибора.

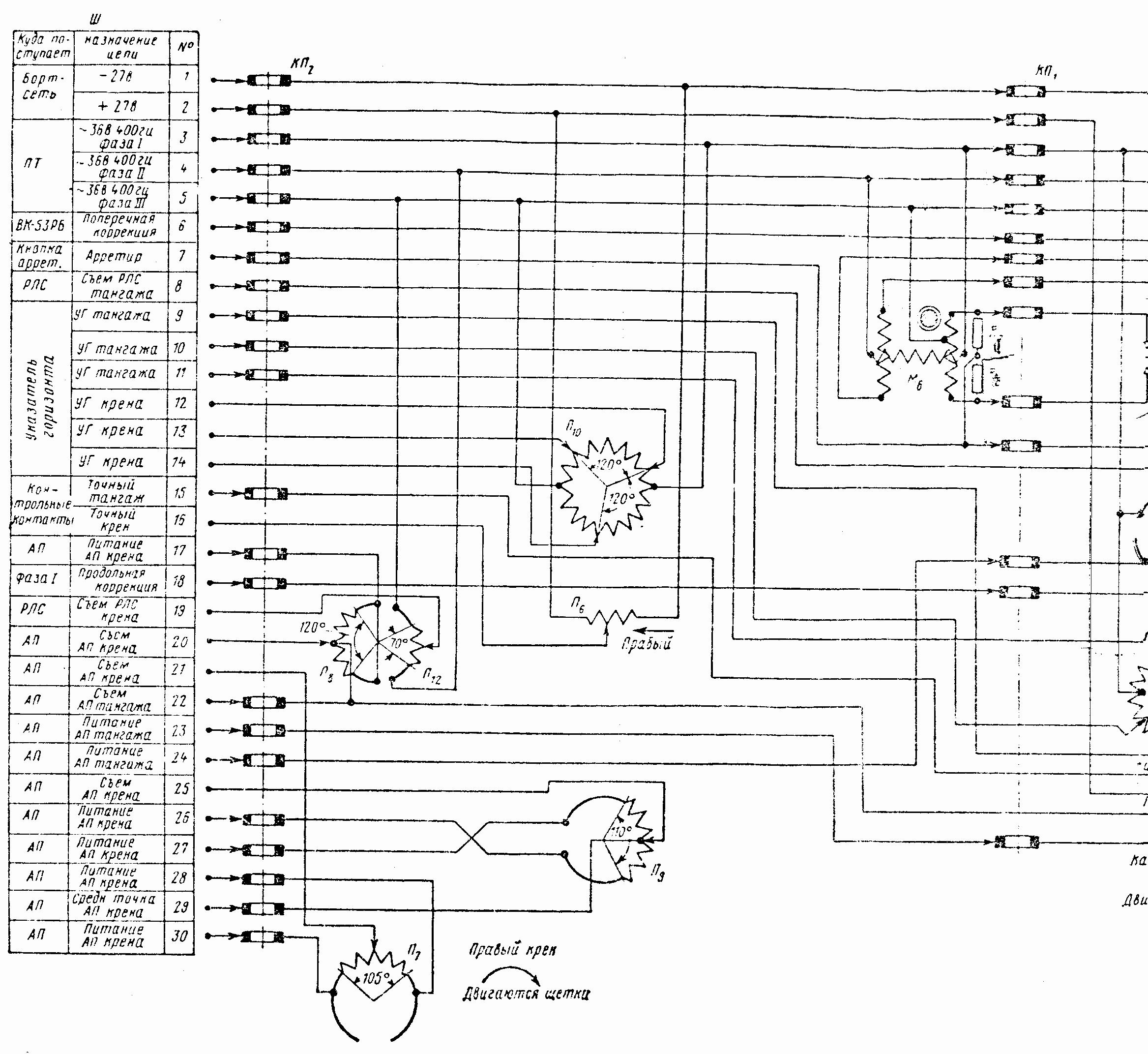

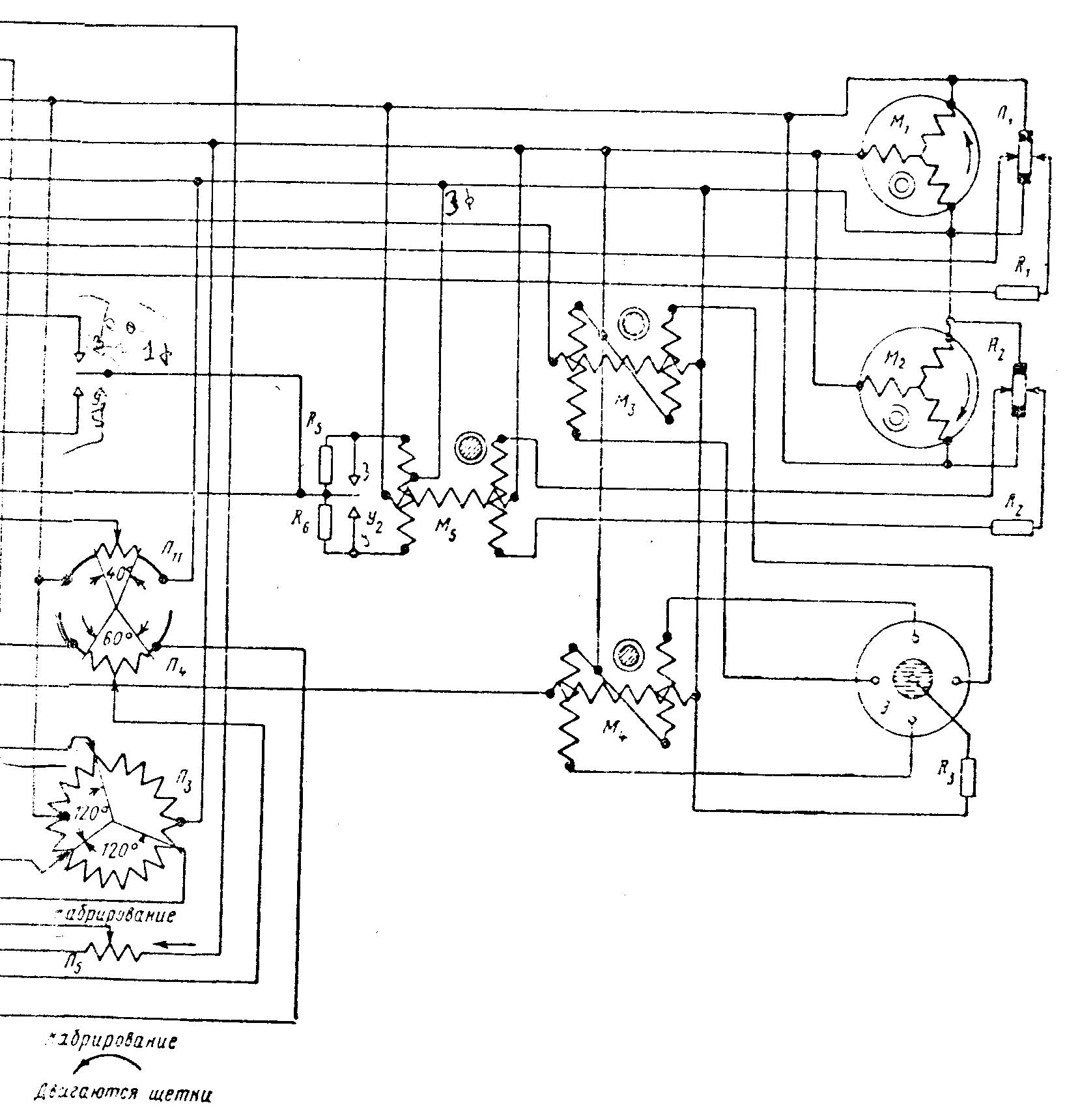

Фиг. 1. Структурная схема ЦГВ.

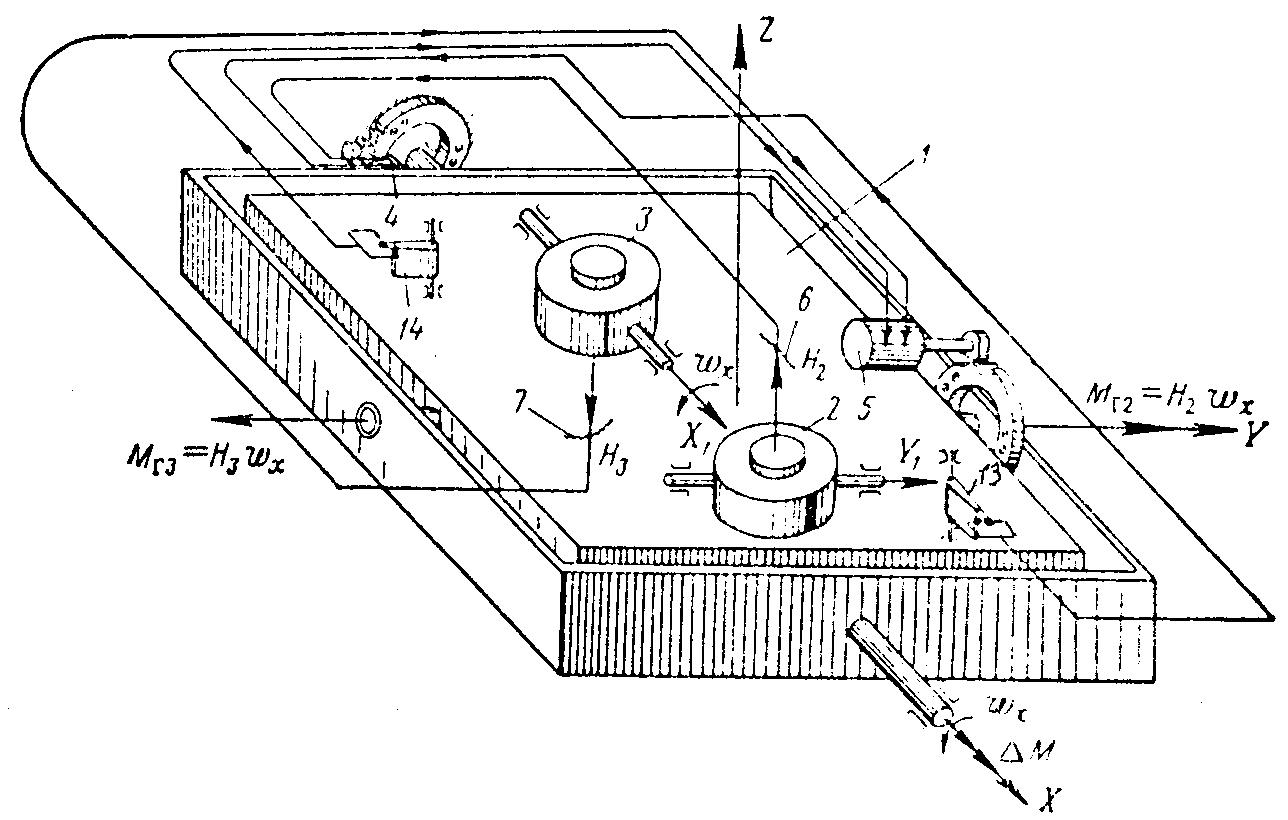

1 - платформа (внутренняя рама), 2 и 3 - гироскопы в кожухах (гироузлы), 4 и 5 – разгрузочные двигатели, 6 и 7 – управляющие потенциометры, 8 и 9 - коррекционные моторы, 10 – жидкостной маятниковый переключатель, 11 и 12 – потенциометрические датчики углов крена и тангажа, 13 и 14 – маятники системы ускоренного восстановления, 15 – наружная рама, 16- корпус прибора.

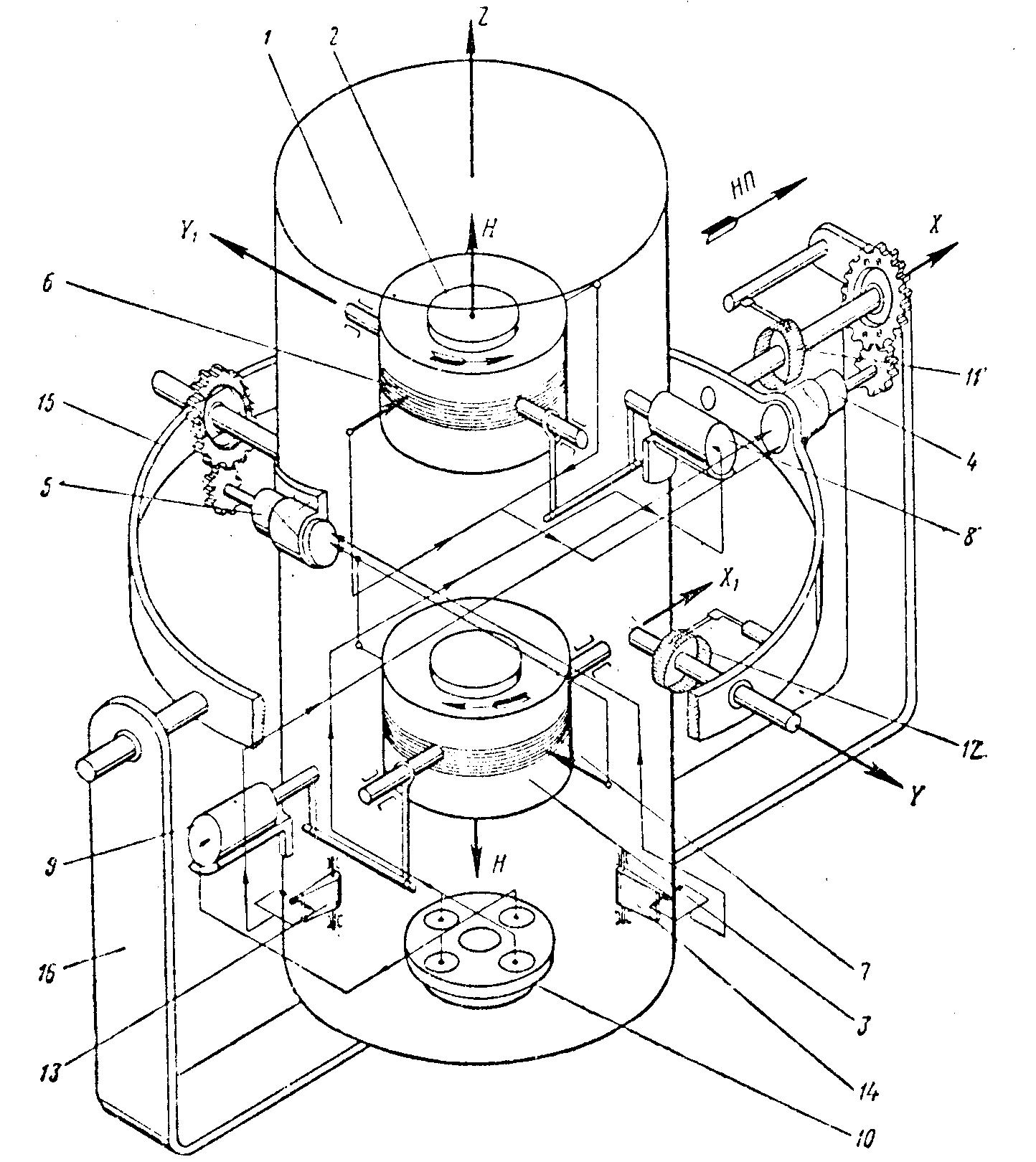

Фиг. 2. Принципиальная кинематическая схема ЦГВ.

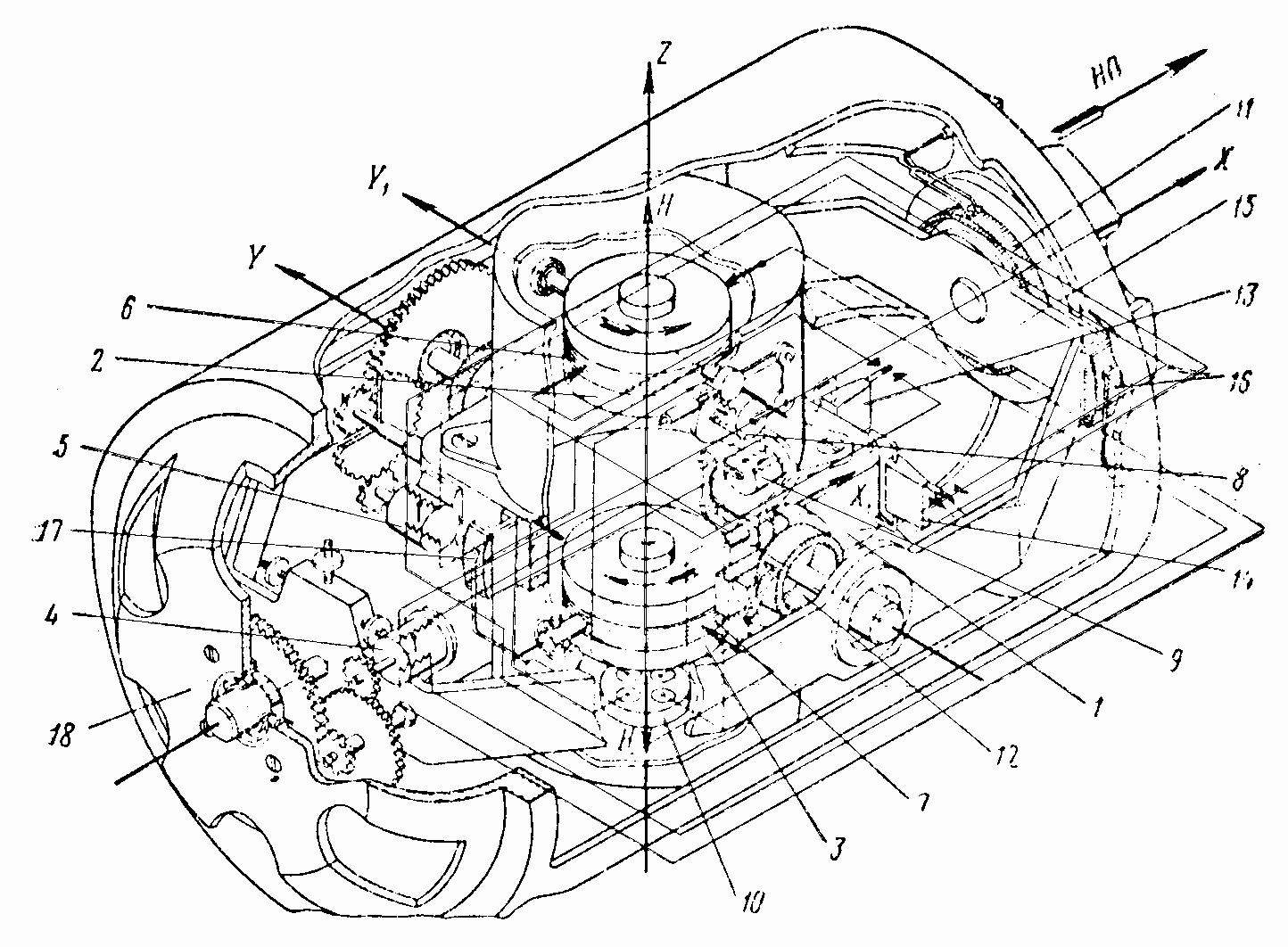

1 - платформа (внутренняя рама), 2 и 3 - гироскопы в кожухах (гироузлы), 4 и 5 – разгрузочные двигатели, 6 и 7 – управляющие потенциометры, 8 и 9 - коррекционные моторы, 10 – жидкостной маятниковый переключатель, 11 и 12 – потенциометрические датчики углов крена и тангажа, 13 и 14 – маятники системы ускоренного восстановления, 15 – наружная рама, 16 и 17 – установочные потенциометры, 18 - корпус прибора.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Центральная гировертикаль ЦГВ представляет собой двухгироскопную платформу с силовой стабилизацией, корректируемую по вертикали от жидкостного маятникового элемента.

Съем сигналов, пропорциональных углам крена и тангажа производится с потенциометрических устройств, установленных на измерительных осях прибора. ЦГВ одновременно выдает сигналы нескольким потребителям и при этом обладает повышенной точностью. Этого удалось достичь главным образом благодаря применению в приборе принципа силовой гироскопический стабилизации.

Применение этого принципа позволило компенсировать в ЦГВ значительную часть вредных возмущающих моментов.

В связи с компенсацией этих моментов в ЦГВ выбрана малая скорость прецессии от коррекции, что снизило погрешность прибора в полете.

Упрощенная кинематическая схема ЦГВ представлена на фиг. 1, а кинематическая схема ЦГВ близкая к конструкции представлена на фиг. 2. Обозначения элементов на обеих фигурах одинаковы.

Гиростабилизированная платформа 1, состоящая из двух гироскопов 2 и 3, коррекционных элементов 8,9,10, разгрузочного двигателя 5, является внутренней рамой карданного подвеса.

Ось Z платформы 1 стабилизирована по направлению вертикали места и в дальнейшем тексте будет называться нормальной осью платформы.

Наружная рама 15 имеет возможность неограниченного поворота в корпусе 16 и 18 прибора, поворот платформы 1 вокруг оси Y ограничен в пределах 70°.

Ось X наружной рамы направлена вдоль продольной оси ЛА и с нее производится съем сигналов углов крена, с внутренней оси Y производится съем сигналов углов тангажа. Оси карданного подвеса Х и Y являются измерительными осями и съем сигналов пропорциональных углам крена и тангажа ЛА, осуществляется при помощи потенциометрических

датчиков 11 и 12.

На платформе 1 расположены два гироскопа 2 и 3 с одинаковыми по величине и противоположно направленными кинетическими моментами Н. В исходном положении последние параллельны оси Z.

Гироскопы заключены в кожухи и вместе с ними имеют возможность поворачиваться на небольшие углы относительно осей X1 и Y1, называемых осями прецессии.

Для компенсации моментов трения в измерительных осях и других вредных моментов, действующих на платформу, в приборе имеются два разгрузочных двигателя 4 и 5.

Разгрузочный двигатель 4 укреплен на наружной раме карданного подвеса и связан через редуктор с корпусом прибора. Разгрузочный двигатель 5 укреплен на платформе и связан через редуктор с наружной рамой.

На кожухе гироскопа 2 находится потенциометр 6, выдающий сигнал на разгрузочный двигатель 4, а на кожухе гироскопа 3 аналогичный потенциометр 7, управляющий разгрузочным двигателем 5. Щетки потенциометров связаны с платформой.

Гироскоп 2 вместе с наружной рамой карданного подвеса и разгрузочным двигателем 4 образуют как бы систему одноосного стабилизатора, осуществляющую стабилизацию платформы 1 относительно оси Х, а гироскоп 3 вместе с платформой и разгрузочным двигателем 5 образуют систему одноосного стабилизатора, осуществляющую стабилизацию этой платформы относительно оси Y.

Рассмотрим действие системы разгрузки в приборе.

Предположим, что вокруг оси X наружной рамы карданного подвеса возник некоторый возмущающий момент М. Этот момент через подшипники оси Y платформы и подшипники оси Y1 гироскопа 2 действует на последний. Под действием момента М гироскоп 2 начинает прецессировать относительно оси Y1.

При этом возникает гироскопический момент, направленный по оси X наружной рамы и уравновешивающий в первое мгновение возмущающий момент М.

При отклонении гироскопа 2 со щеток, связанных с потенциометром 6, снимается сигнал, пропорциональный углу отклонения гироскопа 2 от нулевого положения, соответствующего совпадению оси собственного вращения гироскопа H с осью платформы Z.

Сигнал поступает на разгрузочный двигатель 4, который развивает на оси наружной рамы карданного подвеса момент противоположный возмущающему моменту М.

При наступлении равновесия между возмущающим и разгрузочным моментами прецессия гироскопа 2 прекращается, и он остается отклоненным на некоторый угол вокруг оси прецессии Y1. При этом платформа 1 от действия момента М своего первоначального положения не изменяет.

После того, как действие момента М прекращается, гироскоп возвращается в нулевое положение под действием момента разгрузочного двигателя.

Аналогично работает система силовой разгрузки, состоящая из гироскопа 3 и разгрузочного двигателя 5, при воздействии на платформу возмущающих моментов вокруг оси Y.

Для придания оси Z гиростабилизированной платформы вертикального направления в приборе имеется система коррекции, состоящая из жидкостного маятникового переключателя 10 и двух коррекционных моторов 8 и 9. Коррекционный мотор 8 связан шарнирной передачей с осью кожуха гироскопа 2, коррекционный мотор 9 связан аналогичным образом с осью кожуха гироскопа 3.

Чувствительный элемент системы коррекции - жидкостный переключатель 10 представляет собой баллон с токопроводящей жидкостью и четырьмя электродами, расположенными в его основании крестообразно.

Баллон заполнен токопроводящей жидкостью не полностью, так что имеется воздушный пузырь. Жидкостный переключатель жестко связан с платформой, при этом в рабочем положении прибора электроды располагаются параллельно измерительным осям прибора. Пока ось Z платформы занимает положение вертикали, суммарный сигнал по каждой плоскости, выдаваемый жидкостным переключателем на коррекционные моторы, равен 0.

При отклонении платформы на некоторый угол от вертикали, например, вокруг оси X, жидкостный переключатель выдает сигнал на коррекционный мотор 8. Последний создает на оси кожуха гироскопа 2 момент, под действием которого платформа 1 прецессирует к вертикали вокруг оси X.

Точно так же осуществляется коррекция платформы относительно оси Y тем же жидкостным переключателем 10 и коррекционным мотором 9.

Моменты трения в измерительных осях не препятствуют прецессионному движению платформы, так как они компенсируются разгрузочными двигателями.

Для быстрого восстановления платформы 1 к вертикали (при запуске прибора) применяются механические маятники 13 и 14, расположенные на платформе. Каждый маятник работает только в одной плоскости и имеет контактное устройство.

При наклоне платформы, например, вокруг оси Х маятник 13 через свою контактную группу включает разгрузочный двигатель 4.

На разгрузочном двигателе суммируются два сигнала: сигнал с потенциометра 6 системы силовой разгрузки и сигнал с маятника 13 системы ускоренного восстановления.

Сигнал с маятника всегда превышает по величине сигнал с потенциометра силовой разгрузки и направлен противоположно ему.

Под действием суммарного момента разгрузочного двигателя 4 гироскоп 2 начинает прецессировать. Прецессия гироскопа не прекращается и после того, как гироскоп отклонится до положения, соответствующего максимальному сигналу, снимаемому с потенциометра 6. Гироскоп 2 продолжает прецессировать под действием избыточного момента от сигнала маятника до тех пор, пока он не ляжет на ограничивающий упор. При этом платформа практически потеряет свои гироскопические свойства относительно оси X и под действием избыточного момента M начнет ускоренно с угловой скоростью x двигаться к вертикальному положению. На фиг. 3 изображены гироскопические моменты, действующие в процессе ускоренного восстановления платформы.

Фиг. 3. Схема работы системы ускоренного восстановления.

Одновременно с появлением угловой скорости x возникает гироскопический момент МГ2=Н2x у гироскопа 2, который воздействует на платформу относительно оси Y. Для гироскопа 3 этот момент - возмущающий. Он вызывает его прецессию относительно оси X вслед за платформой с угловой скоростью.

![]() (так

как Н2=Н3)

(так

как Н2=Н3)

Таким образом, гироскоп 3 оказывается как бы жестко связанным с платформой и ускоренно двигается вместе с ней относительно измерительной оси X.

Гироскопические моменты гироскопов 2 и 3, которые возникают относительно измерительной оси Y платформы, взаимно компенсируются Н2x =Н3x вследствие того, что гироскопы вращаются в противоположных направлениях.

Благодаря компенсации гироскопических моментов разгрузочный двигатель не испытывает дополнительной нагрузки и обеспечивает плавное восстановление платформы к вертикали. Если бы гироскопы имели одинаковое направление вращения, то гироскопические моменты суммировались бы и не всегда могли быть скомпенсированы разгрузочным двигателем, а это вызвало бы рывки и неплавность в работе системы ускоренного восстановления.

Это обстоятельство послужило одной из причин для выбора противоположных направлений вращения гироскопов.

Платформа совершит несколько колебаний относительно вертикального положения и остановится.

Т аким

же образом происходит ускоренное

восстановление платформы вокруг оси Y

с помощью маятника 14

и разгрузочного двигателя 5.

аким

же образом происходит ускоренное

восстановление платформы вокруг оси Y

с помощью маятника 14

и разгрузочного двигателя 5.

Система ускоренного восстановления (или арретирование ЦГВ) приводит платформу 1 к вертикали с точностью (1,5-2)° из любого положения. Дальнейшее точное восстановление платформы к вертикали осуществляется системой коррекции. Система ускоренного восстановления включается при запуске на 40-120 сек. Особенность системы ускоренного восстановления ЦГВ заключается в приведении платформы к положению, близкому к вертикали (в условиях отсутствия ускорений), независимо от положения корпуса прибора.

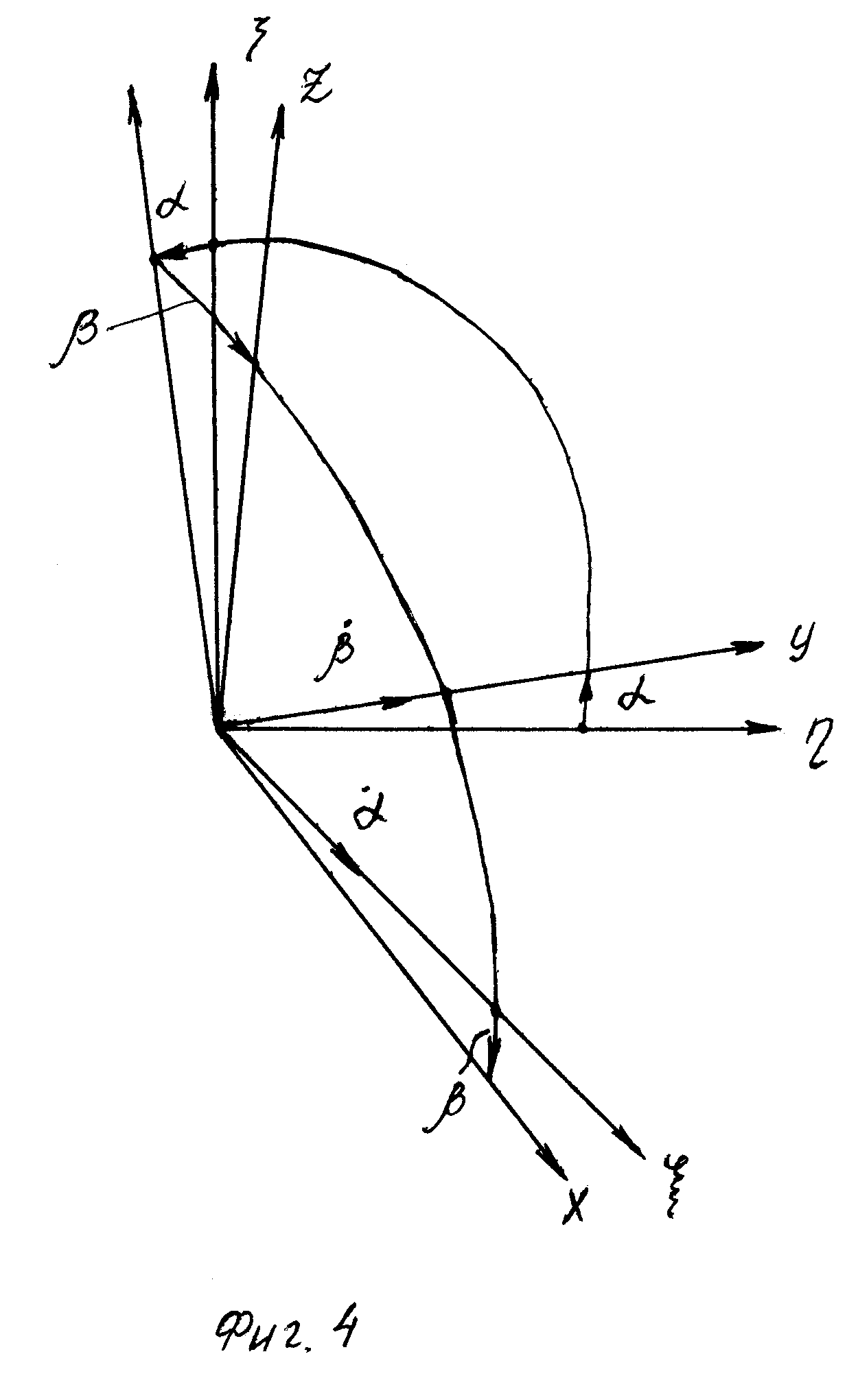

Для записи приближенных прецессионных уравнений движения ЦГВ введем следующие системы координат (фиг. 4).

,- траекторная система, - ось направлена вдоль касательной к траектории, ось - направлена по вертикали, ось составляет с ними правую тройку.

X,Y,Z - система координат, связанная с платформой.

Взаимное расположение траекторной системы , и системы X,Y,Z характеризуется углами и (фиг. 4).

На фиг. 4

- угол отклонения платформы относительно плоскости горизонта вокруг оси ;

- угол отклонения платформы относительно плоскости горизонта вокруг оси Y.

Обозначим так же:

- угол поворота гироскопа 2 вокруг оси прецессии Y1

- угол поворота гироскопа 3 вокруг оси прецессии X1

Для малых углов и прецессии абсолютной угловой скорости платформы на ее оси таковы:

![]()

![]()

![]()

где

![]() - проекции абсолютной угловой скорости

траекторной системы координат на ее же

собственные оси. Эти проекции имеют

вид:

- проекции абсолютной угловой скорости

траекторной системы координат на ее же

собственные оси. Эти проекции имеют

вид:

![]()

![]()

![]()

где - угловая скорость вращения Земли,

- широта места

- угол географического курса

R - радиус Земли и - радиус виража

Приближенные уравнения моментов относительно осей прецессии Y1 и X1 имеют вид:

![]()

![]() ,

,

где

![]() - корректирующие моменты, определяемые

управляющими системами жидкостного

маятника,

- корректирующие моменты, определяемые

управляющими системами жидкостного

маятника,

![]() - возмущающие

моменты, приложенные к кожухам гироскопов

вокруг осей прецессии.

- возмущающие

моменты, приложенные к кожухам гироскопов

вокруг осей прецессии.

Приближенные уравнения моментов, действующих на платформу вокруг осей стабилизации Y и X, таковы:

![]()

![]()

где

![]() - моменты разгрузочных двигателей,

развиваемые по осям Y

и X.

- моменты разгрузочных двигателей,

развиваемые по осям Y

и X.

![]() - возмущающие

моменты, действующие на платформу,

- возмущающие

моменты, действующие на платформу,

![]() - моменты реакции,

действующие на платформу со стороны

гироскопов.

- моменты реакции,

действующие на платформу со стороны

гироскопов.

Приведенные соотношения позволяют исследовать прецессионные движения ЦГВ, в частности, производить оценку точности прибора на разнообразных траекториях полета и при действии различных возмущающих моментов.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

Электрическая схема ЦГВ-6 (фиг. 5) состоит из схемы гироскопической части прибора, работающей на переменном трехфазном токе, и схемы потенциометрических датчиков для съема сигналов углов крена и тангажа, питаемых от различных источников тока.

|

|

Фиг. 5. Электрическая схема ЦГВ-1 серии 01

М1 и М2 – гиромоторы, М3 и М4 – коррекционные моторы, М5 и М6 – разгрузочные двигатели, Э – жидкостной переключатель, У1 и У2 – маятники, П1 и П2 – управляющие потенциометры, П3, П4, П5, П6, П7, П8, П9, П10, П11 и П12 – потенциометрические датчики, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 и R8 – сопротивления, КП1 и КП2 – коллекторы.

Гироскопическая часть прибора питается переменным трехфазным током напряжением 36 В 400 Гц (или 40 В 500 Гц) от преобразователя типа ПТ со стабилизированной частотой. Трехфазный переменный ток подводится к элементам схемы через 30-клеммный штепсельный разъем Ш прибора, две группы коллекторных колец КП1 и КП2, расположенных на осях карданного подвеса, и поступает к гиромоторам через гибкие волосковые токоподводы (на схеме не указаны).

Гиромоторы М1 и М2 представляют собой асинхронные высокооборотные электродвигатели. Обмотка ротора каждого гиромотора выполнена в виде короткозамкнутой "беличьей клетки". Статорные обмотки, соединенные в "звезду", включены параллельно друг другу и подключены к трехфазной линии питания.

При питании обмоток трехфазным переменным током в статоре возникает вращающееся магнитное поле, которое пересекает коротко замкнутые витки ротора и создает крутящий момент, приводящий во вращение ротор гиромотора.

В момент запуска прибора ток в фазе достигает 2,3 - 2,5 А. По мере набора оборотов гиромотора ток в фазе уменьшается и достигает рабочей величины 0,8 - 1,1 А.

Элементы схемы образуют три системы:

а) систему коррекции, состоящую из жидкостного переключателя Э1 и коррекционных моторов М3 и М4,

б) систему разгрузки, состоящую из управляющих потенциометров П1 и П2 и разгрузочных двигателей М5 и М6,

в) систему ускоренного восстановления, состоящую из маятников I1 и I2 и разгрузочных двигателей М5 и М6.

А) Система коррекции восстанавливает и удерживает платформу прибора по направлению вертикали места.

Действие системы коррекции заключается в том, что при нарушении вертикального положения платформы в системе создаются моменты, вызывающие движение платформы к вертикали.

Чувствительным элементом системы коррекции является жидкостной переключатель Э1, работающий по принципу двухплоскостного пузырькового уровня, вырабатывающего электрические сигналы. Электроды жидкостного переключателя, обозначенные цифрами 1,2,4 и 5, электрически связаны с управляющими обмотками соответствующих коррекционных моторов М3 и М4. Центральный электрод 3, в качестве которого служит корпус жидкостного переключателя, соединен через балластное сопротивление R3 с фазой R трехфазной линии питания.

Исполнительными элементами системы коррекции являются мотор поперечной коррекции М4 и мотор продольной коррекции М3, в качестве которых используются двухфазные индукционные двигатели типа ДИД-0,5Р.

Статор ДИД-0.5Р состоит из 3-х обмоток: обмотки возбуждения 1-4 и двух управляющих обмоток 2-5 и 3-6. Обмотки возбуждения 1-4 моторов М3 и М4 включены между фазами Т и R. Фаза S поступает через штырьки 6 и 9 штепсельного разъема прибора. Управляющие обмотки 3-6 и 2-5 в каждом моторе соединены последовательно, выводы 2-5 обмоток подключены к дополнительным обмоткам, тангажа (М3) и крена (М4), а выводы 3 и 6 соединены с соответствующей парой электродов жидкостного переключателя.

Наклон платформы в продольной плоскости вызывает перемещение воздушного пузыря в жидкостном переключателе Э1 вдоль электродов 1-2, при этом работает коррекционный мотор М3 и создает момент на оси прецессии гироскопа М1 (верхний гироскоп), вызывая восстановление платформы к вертикали в продольной плоскости.

Наклон платформы в поперечной плоскости вызывает перемещение воздушного пузыря в жидкостном переключателе вдоль электродов 4 и 5, при этом работает коррекционный мотор М4 и создает момент на оси прецессии гироскопа М2, вызывая восстановление платформы к вертикали в поперечной плоскости.

Коррекционные моторы М3 и М4 работают в заторможенном режиме, то есть являются моментными.

Момент коррекционных моторов можно считать практически постоянным и не зависящим от угла наклона платформы прибора.

Постоянный момент коррекционного мотора вызывает восстановление платформы к вертикальному положению с постоянной скоростью прецессии. Для ограничения и регулирования скоростей прецессии в пределах (0,7 - 2,0) град/мин, в цепь питания жидкостного переключателя Э1 (электрода 3) включено балластное сопротивление приблизительно равное 2000 Ом.

В электрической схеме прибора предусмотрена возможность раздельного выключения моторов поперечной и продольной коррекции. С этой целью на штепсельный разъем прибора (к штырькам 9 и 6) выведены обмотки возбуждения моторов М4 и М3.

Б) Система силовой разгрузки, осуществляющая компенсацию возмущающих моментов, действующих по измерительным осям, состоит из управляющих потенциометров П1 и П2 и разгрузочных двигателей М5 и М6.

В качестве разгрузочных двигателей М5 и М6 используются индукционные двигатели типа ДИД-0,5С, которые так же, как коррекционные моторы, работают в заторможенном режиме (при отсутствии колебательных движений ЛА). Обмотки возбуждения 1-4 разгрузочных двигателей М5 и М6 включены между фазами Т и S трехфазной линии питания.

В работе силовой разгрузки принимает участие только одна управляющая обмотка 2-6 каждого двигателя получающая питание от соответствующего управляющего потенциометра с его щеток.

Управляющие потенциометры подключены к фазам Т и R. Съем сигналов с каждого потенциометра производится посредством двух щеток, жестко связанных с платформой.

Напряжение с потенциометра П1, расположенного на гироскопе М1 поступает на разгрузочный двигатель крена М6, а напряжение с потенциометра П2, расположенного на гироскопе М2 поступает на разгрузочный двигатель тангажа М5.

Сопротивления R1 и R2, приблизительно равные по 240 Ом, ограничивают величину момента разгрузочных двигателей М6 и М5.

В) Система ускоренного восстановления предназначена для быстрого, но грубого (с точностью 2) приведения платформы к направлению вертикали (при отсутствии ускорений, кроме ускорения силы тяжести).

Чувствительными элементами системы ускоренного восстановления являются механические маятники крена и тангажа I1 и I2 со специальными контактными группами. Средние контакты маятников соединены между собой общим проводом и выведены на штепсельный разъем прибора к штырьку 7, чтобы сделать возможным включение системы ускоренного восстановления со стороны потребителя ЦГВ.

Управляющая обмотка 3-5 разгрузочных двигателей М6 и М5 включена между крайними контактами соответственно маятника крена I1 и маятника тангажа I2 и имеет среднюю точку с выводом 7 на двигателе, которая подключена к фазе R.

Отклонение платформы прибора от направления вертикали приводит к замыканию среднего контакта соответствующего маятника с одним из крайних. При включении системы ускоренного восстановления на штырек 7 штепс разъема поступает со стороны потребителя фаза Т. При этом одна из секций управления обмотки 3-5 соответствующего разгрузочного двигателя окажется под максимальным напряжением фаз Т и R.

На время действия системы ускоренного восстановления разгрузочные двигатели частично изменяют свои функции в приборе. Кроме компенсации возмущающих моментов, они при включении маятников I1 и I2 создают момент, вызывающий прецессию соответствующего гироскопа до упора и движение платформы по направлению к вертикали. При завале платформы, например, в плоскости крена и при включении системы ускорения восстановления по обмотке З-5 разгрузочного двигателя М6 проходит ток, и ампервитки этой обмотки создают момент, вызывающий прецессию гироскопа М1.

Вследствие прецессии гироскопа на другую управляющую обмотку 2-6 того же двигателя поступает ток с управляющего потенциометра П1, величина которого возрастает пропорционально отклонению гироскопа от нулевого положения.

Ток, протекающий по обмотке 3-5: всегда превышает максимальную величину тока, проходящего по обмотке 2-6, вследствие наличия балластных сопротивлений R1 и R2 в цепи питания обмотки 2-6. Поэтому разгрузочный двигатель имеет избыточный момент от обмотки 3-5, под действием которого гироскоп продолжает прецессировать до упора. После того, как гироскоп ложится на упор, система теряет степень свободы, и разгрузочный двигатель поворачивает платформу в положение, близкое к вертикали.

Наклон платформы в плоскости крена вызывает замыкание маятника I1 и включение разгрузочного двигателя М6, наклон платформы к плоскости тангажа вызывает замыкание контактов маятника I2 и включение разгрузочного двигателя М5.

Сопротивления R5,R6,R7,R8 по 3 кОм каждое, включенные параллельно каждой контактной паре маятников I1 и I2 служат для уменьшения искрообразования.

Потенциометрические датчики ЦГВ служат для выдачи сигналов, пропорциональных углам крена и тангажа ЛА. В ЦГВ применяются проволочные потенциометрические датчики с линейной характеристикой, то есть выдаваемый сигнал изменяется пропорционально углу поворота прибора в пределах рабочего угла (при условии отсутствия токовой нагрузки на щетках).

Разрешающая способность ПД (потенциометрических датчиков) составляет 12-15 угловых минут. Погрешность линейной характеристики в пределах рабочего угла не превышает 0,5.

ПД питаются от различных источников: постоянным током 27 В от бортсети, переменным током от фаз гиромоторов 36 В и 400 Гц, переменным и постоянным токами от спец. источника потребителя через автономные штырьки штепсельного разъема.

Мощность ПД при подключенной на щетку нагрузки не превышает 2,5 Вт. Фактическая величина сопротивления ПД может отличаться на 15-20% от номинальной величины, указанной в таблице 1.

Для установки ЦГВ в рабочее положение и технологической проверки прибора имеются специальные установочные потенциометры крена и тангажа с разрешающей способностью витка 3-4 угловых мин.

Потенциометры подключены к постоянному току U=27 В.

Рабочий угол потенциометров составляет 10.

Фактическая величина рабочего угла ПД может отличаться на 10 от номинальной величины: указанной в таблице 1.

ЦГВ-6 имеет потенциометрические выходы на автопилот и телеметрическую станцию. Съем сигналов для автопилота производится с точных потенциометрических датчиков. Приборы имеют сигнализацию рабочего горизонтного положения.