- •8. Основные подходы к определению сущности права: право есть благо, право есть справедливость, право есть формальное равенство, право есть свобода, право есть солидарность.

- •9. Два типа правопонимания: юридический и легистский.

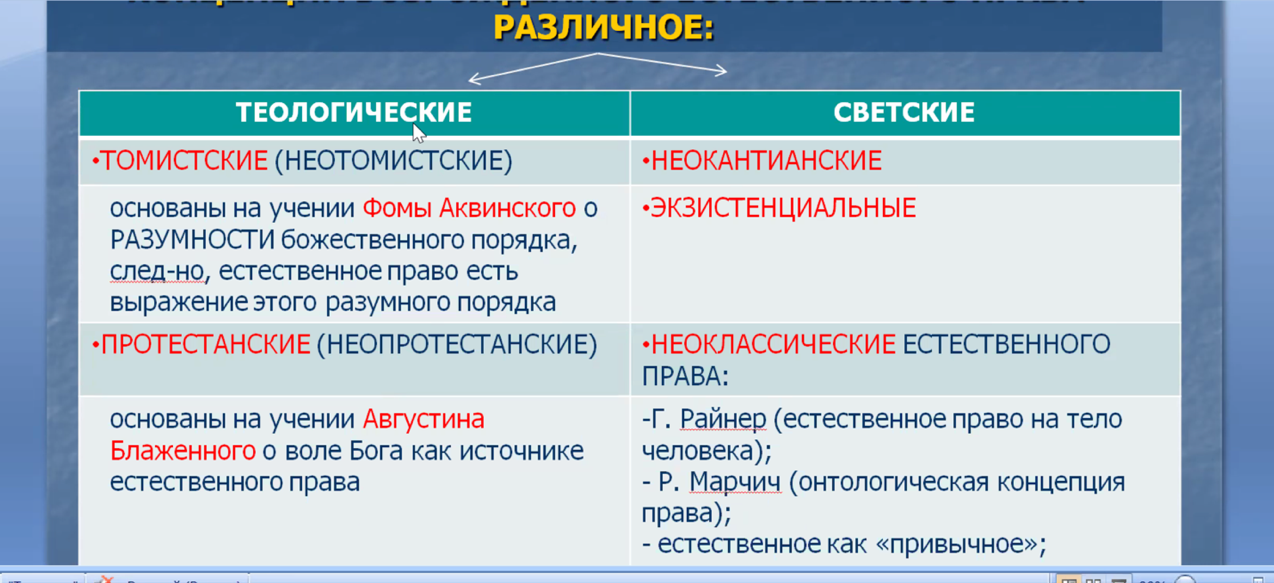

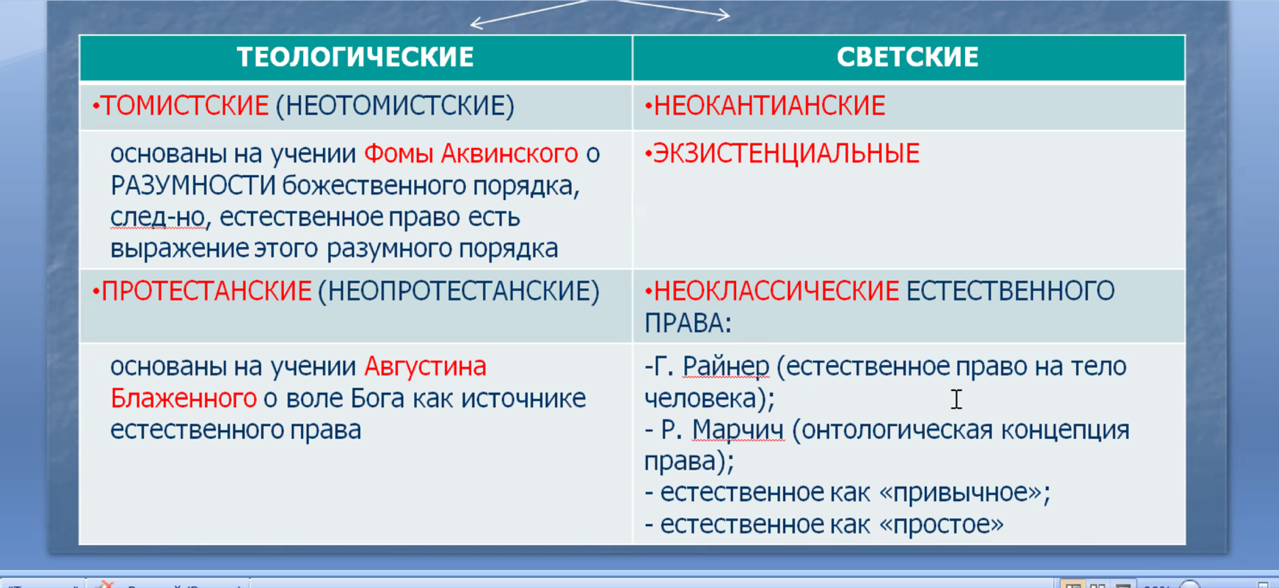

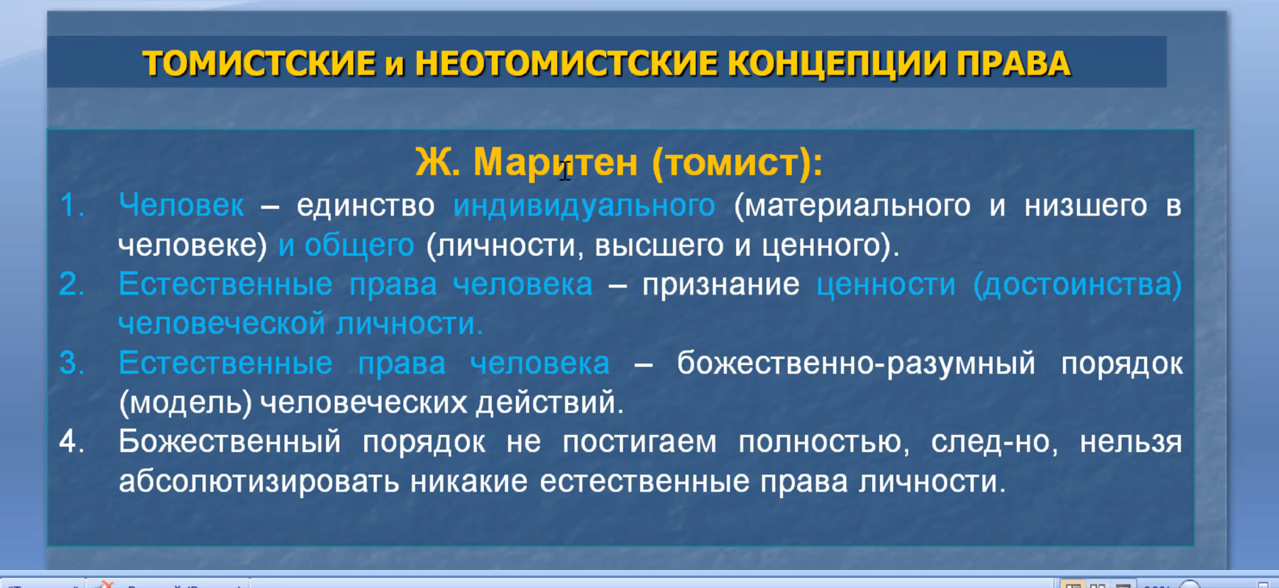

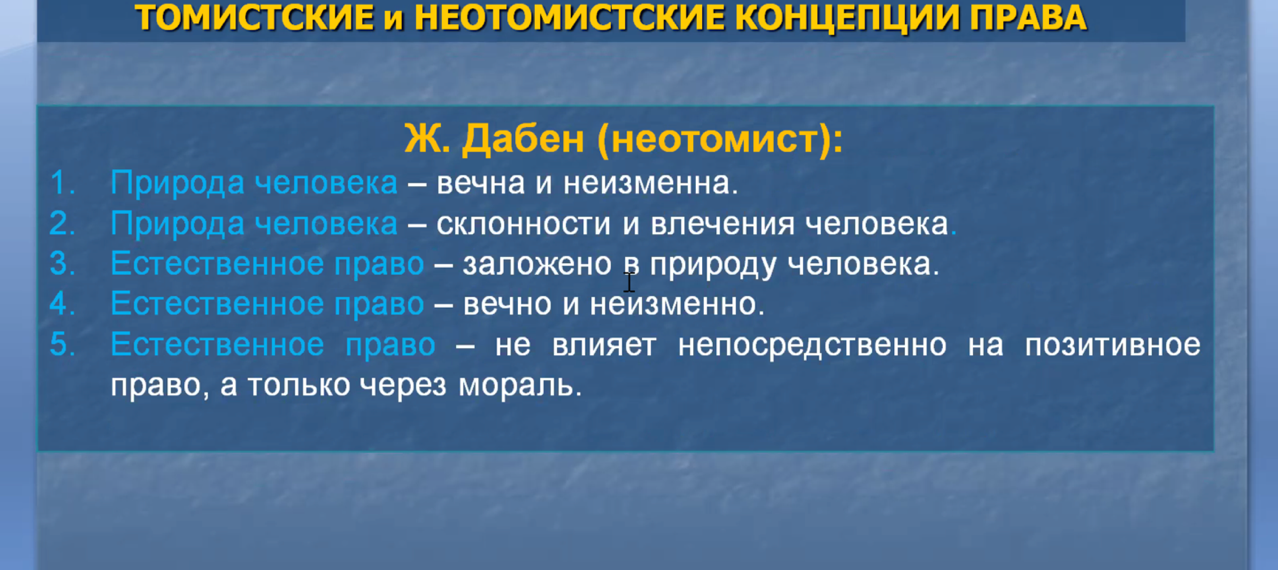

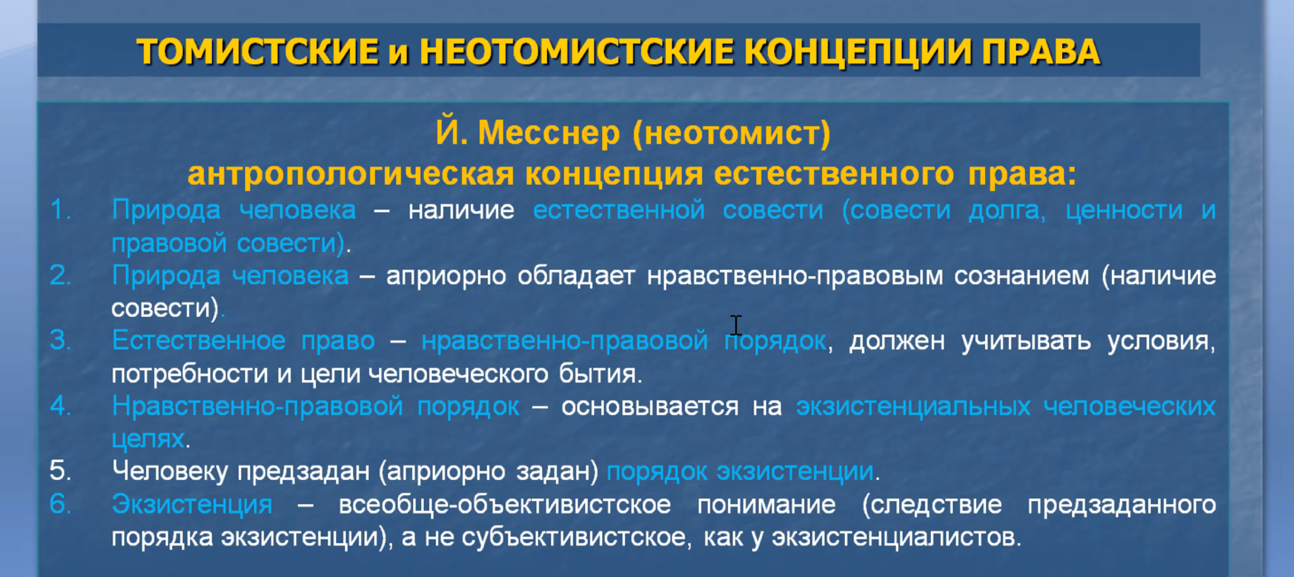

- •10. Основные модели понимания «естественного права».

- •11. Позитивное и естественное право: их соотношение.

- •12. Онтологические основания понимания права.

- •13. Человек как правовое существо.

- •14. Основные подходы к соотношению сущности и существования права.

- •15. Формы существования права: правосубъектность, правоотношение, правовая норма, правосознание, правопорядок. Их соотношение.

- •16. Основные модели взаимосвязи этики, морали и нравственности.

- •17. Основные модели взаимосвязи социальных регуляторов права и морали.

- •21. Структура правового сознания: правовая онтология, правовая аксиология, правовая праксиология.

- •22. Право и правосознание: их соотношение.

- •23. Государство как ценность.

- •24. Правовое государство: понятие и сущность.

- •25. Право как ценность.

- •А.В. Поляков

- •29. Закон как категория сущего и должного.

- •30. Основные модели взаимодействия права и государства.

- •31. Право и социальные интересы. Право как защищенный государством интерес.

- •32. Конфликт интересов. Проблема консолидации интересов в праве.

- •33. Классовое и общесоциальное в праве.

- •37. Неокантиантские концепции философии права (р.Штаммлер, г.Радбрух, в.Науке).

- •3. Ценности и факты – автономны.

- •42. Неопозитивистская концепция права г. Харта.

- •43. Онтологическая концепция права р. Марчича.

- •44. Западные социологические теории права (е. Эрлих, г. Канторович).

- •45. Социологическая теория права в России (с.А. Муромцев, м.М. Ковалевский).

- •46. Психологическая (эмоциональная) теория права л.И. Петражицкого.

- •Лев Петражицкий

3. Ценности и факты – автономны.

4. Долженствование (ПРАВО) выводится из ЦЕННОСТЕЙ, оно не выводится из фактов.

5. Выделяет 3 СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТИ:

• СПРАВЕДЛИВОСТЬ (равным за равное, неравным за неравное) – веяние времени.

• ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ (зачем?)

• СТАБИЛЬНОСТЬ (УСТОЙЧИВОСТЬ социального развития).

6. Правовая норма обеспечивает МИНИМУМ СПРАВЕДЛИВОСТИ (реанимировал Канта)

7. СПРАВЕДЛИВОСТЬ – не как фактическое состояние, а как ПРИНЦИП (формально).

8. СПРАВЕДЛИВОСТЬ раскрывал через РАВЕНСТВО- «равным за равное, неравным за неравное».

9. Не дает понятия МЕРЫ – что считать равным.

10. СПРАВЕДЛИВОСТЬ – ОТНОШЕНИЕ ИЛИ СООТНОШЕНИЕ (не свойство)

11. ПРАВО – то, что имеет своей ЦЕЛЬЮ СЛУЖИТЬ СПРАВЕДЛИВОСТИ.

12. Критиковал ПОЗИТИВИЗМ – считал, что именно позитивисты (закон есть закон, закон – воля активного большинства) ответственны за извращение права в нацистской Германии.

В ЗАКОНЕ может НАРУШАТЬСЯ принцип СПРАВЕДЛИВОСТИ – НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПРАВО.

Требование – БОРЬБА С НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ.

10. НАДЗАКОННОЕ ПРАВО – необходимо для оценки действующего законодательства.

НАДЗАКОННОЕ ПРАВО – ИДЕЯ ПРАВА (как ДОЛЖНОЕ)

11. ДОЛЖНОЕ ПРАВО – как «природа вещей», но не как у юснатуралистов (онтологически), а гносеологически – как (идея, принцип).

НАДЗАКОННОЕ ПРАВО – идея появилась в ходе работы международного (НЮРНБЕРГСКОГО) трибунала НАД НАЦИСТСКИМИ ПРЕСТУПНИКАМИ. НАДЗАКОННОЕ ПРАВО – эмпирическая база – практика нюрнбергского процесса.ё

Попытка ОБЪЕДИНИТЬ методологию Марбургской и Баденской (Фрайбургской) школ

1. Идея «естественного права» как ПРАВИЛЬНОГО ПРАВА (от Штаммлера).

2. Сущность права есть СПРАВЕДЛИВОСТЬ (от Радбруха). Справедливость сама по себе не является ценностью, а выступает проявлением должного как у Р. Штамлера.

3. Ценности – НЕОБХОДИМЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА, а не то, что существует априорно.

4. Необходимые потребности человека – ЖИЗНЬ, ДОСТОИНСТВО И СВОБОДА (от классиков школы «естественного права»)

ПРАВО, отличное от закона – ПРАВИЛЬНОЕ ПРАВО

В ЗАКОНЕ может НАРУШАТЬСЯ принцип СПРАВЕДЛИВОСТИ (закон не всегда право) – ЗАКОННОЕ НЕПРАВО.

Соотношение права и закона выводит его за рамки школы «естественного права»

(кантианцы) и сближает с либертарно-юридической школой.

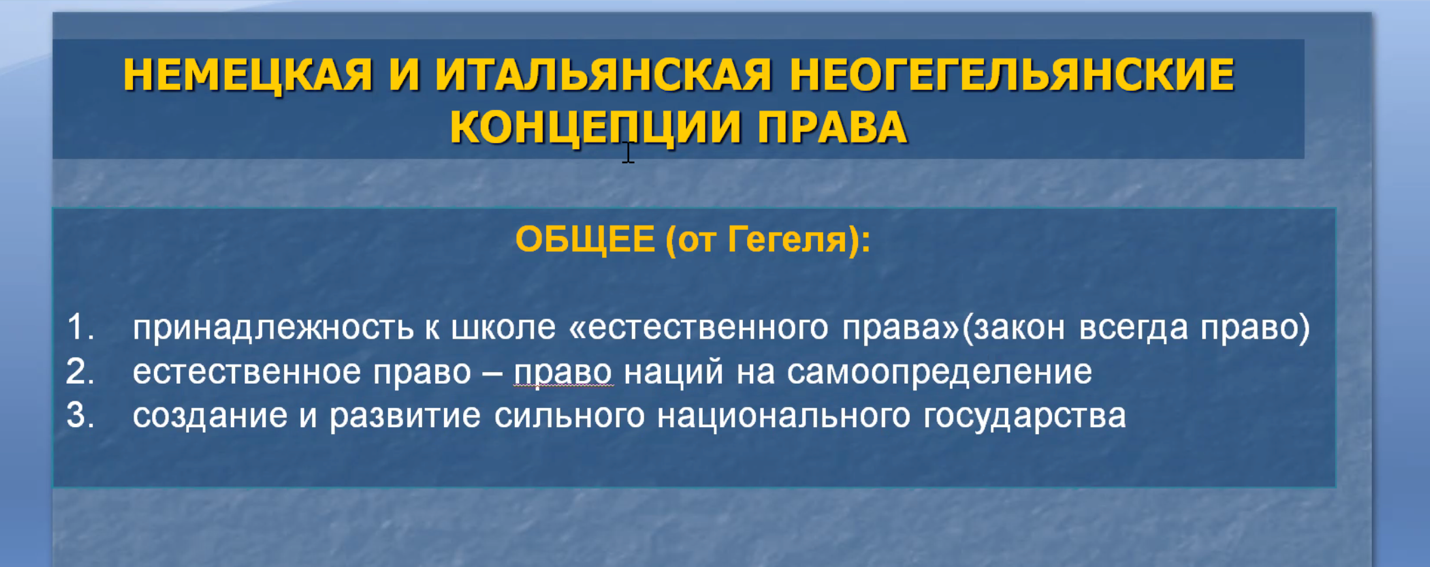

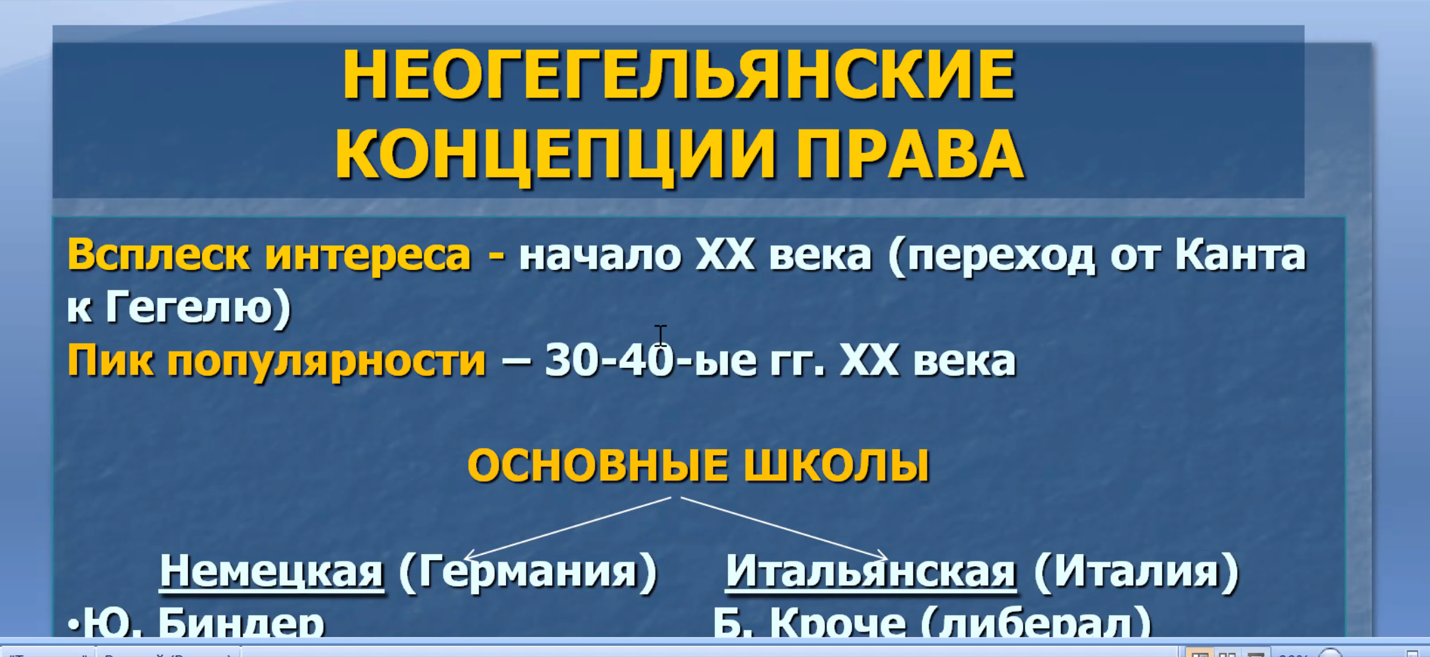

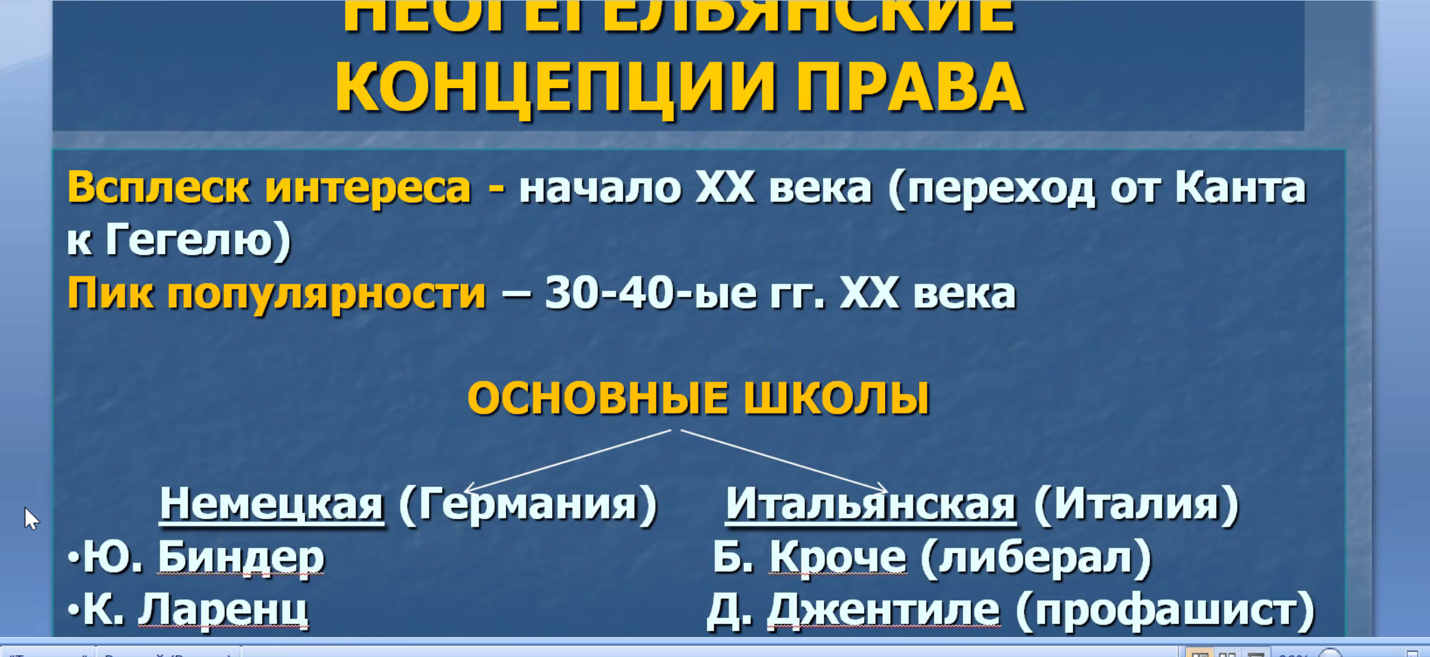

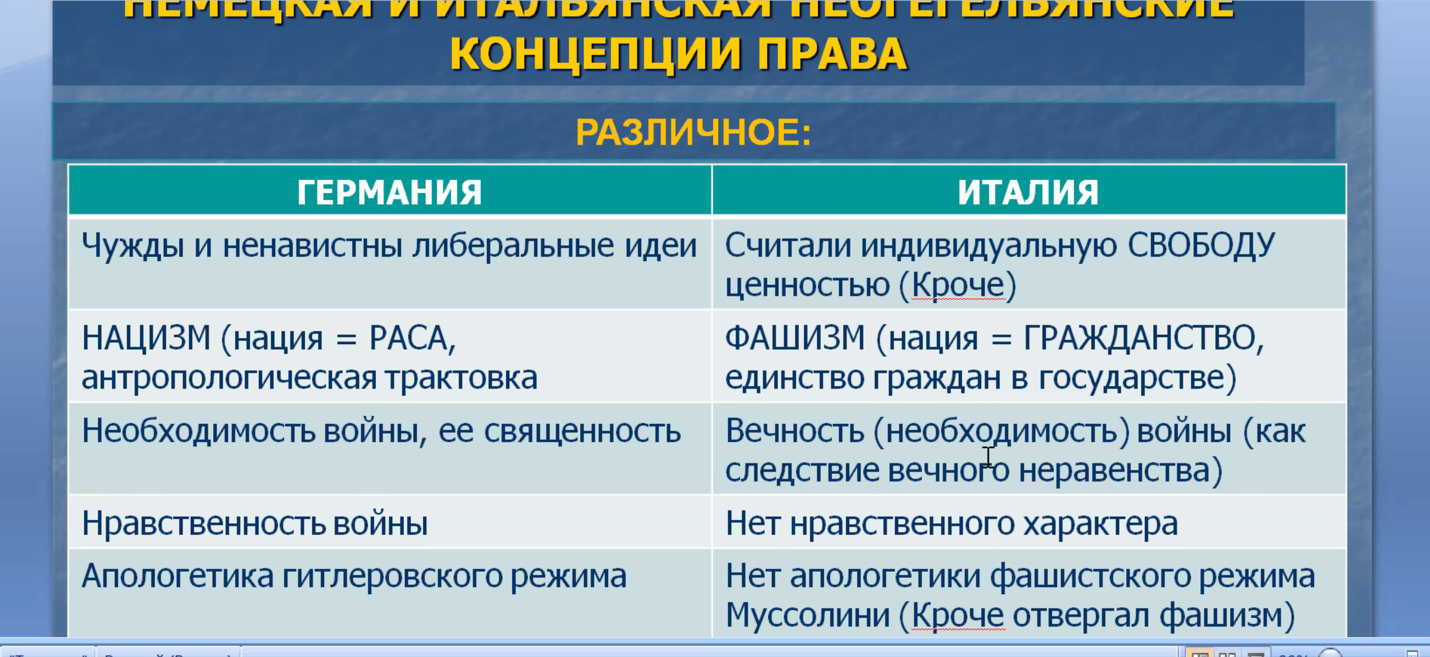

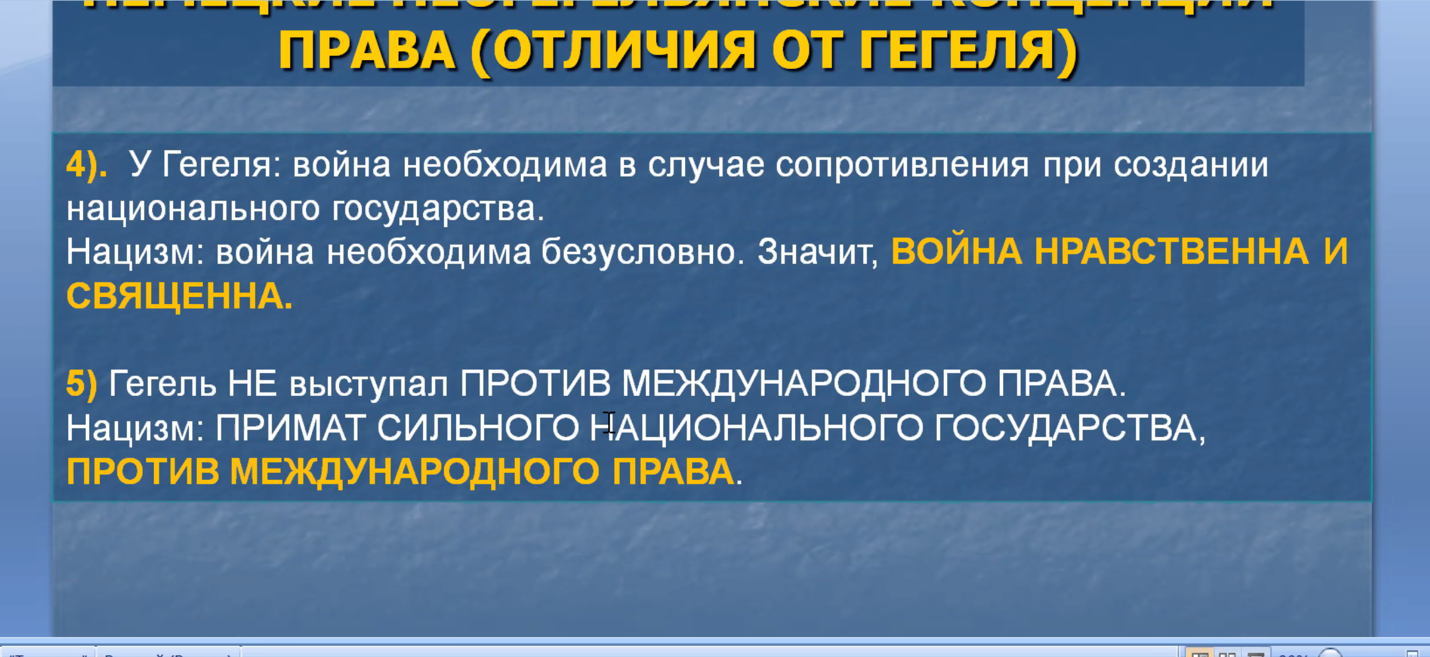

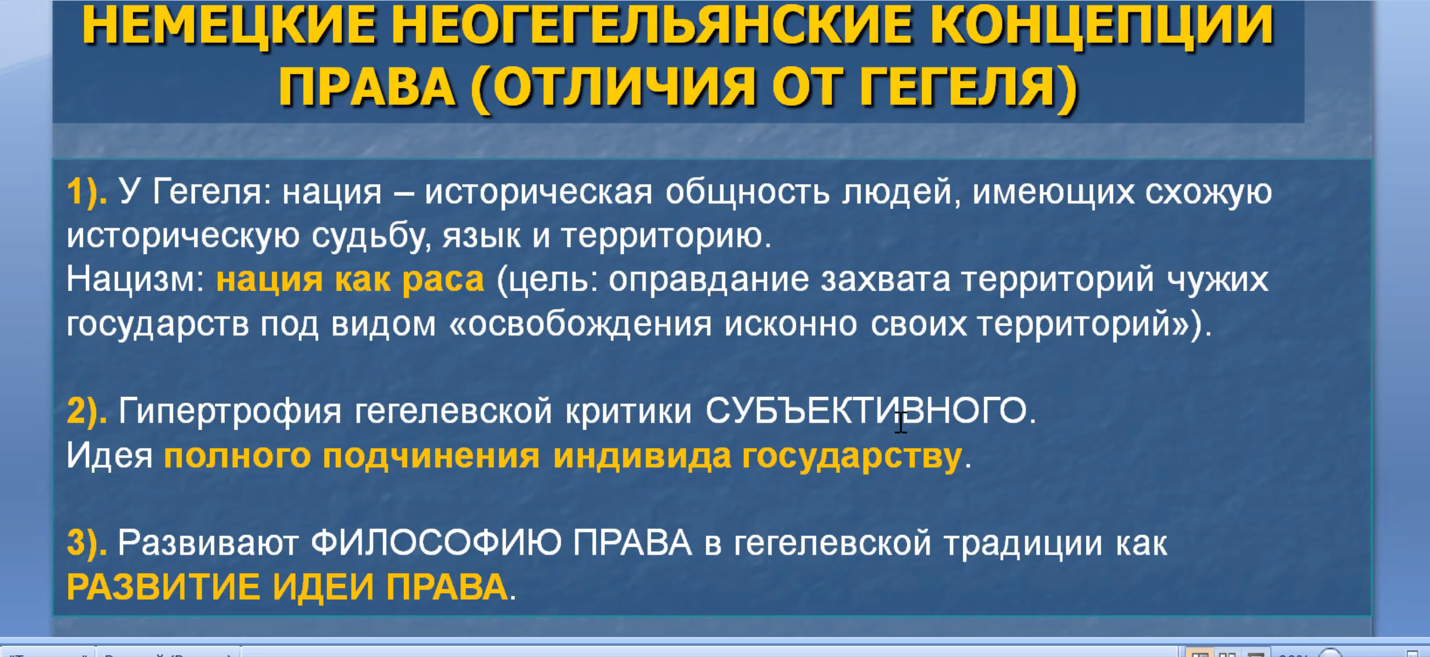

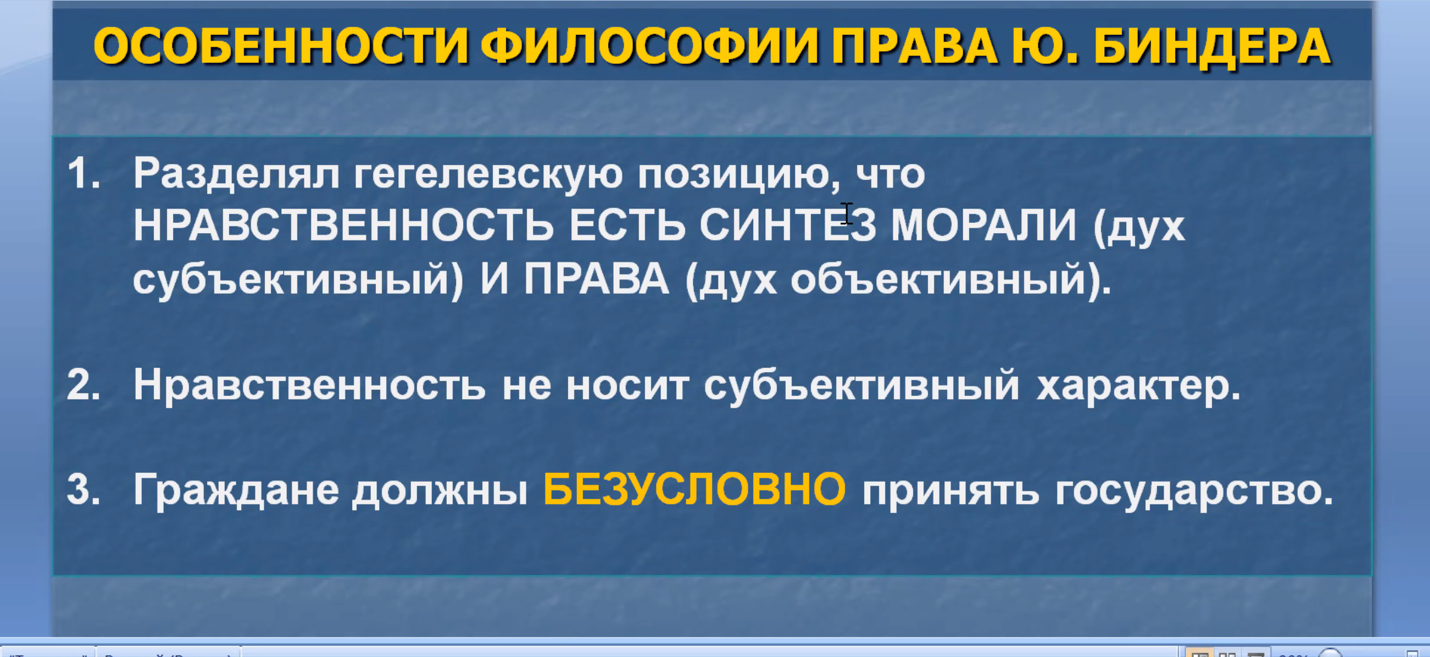

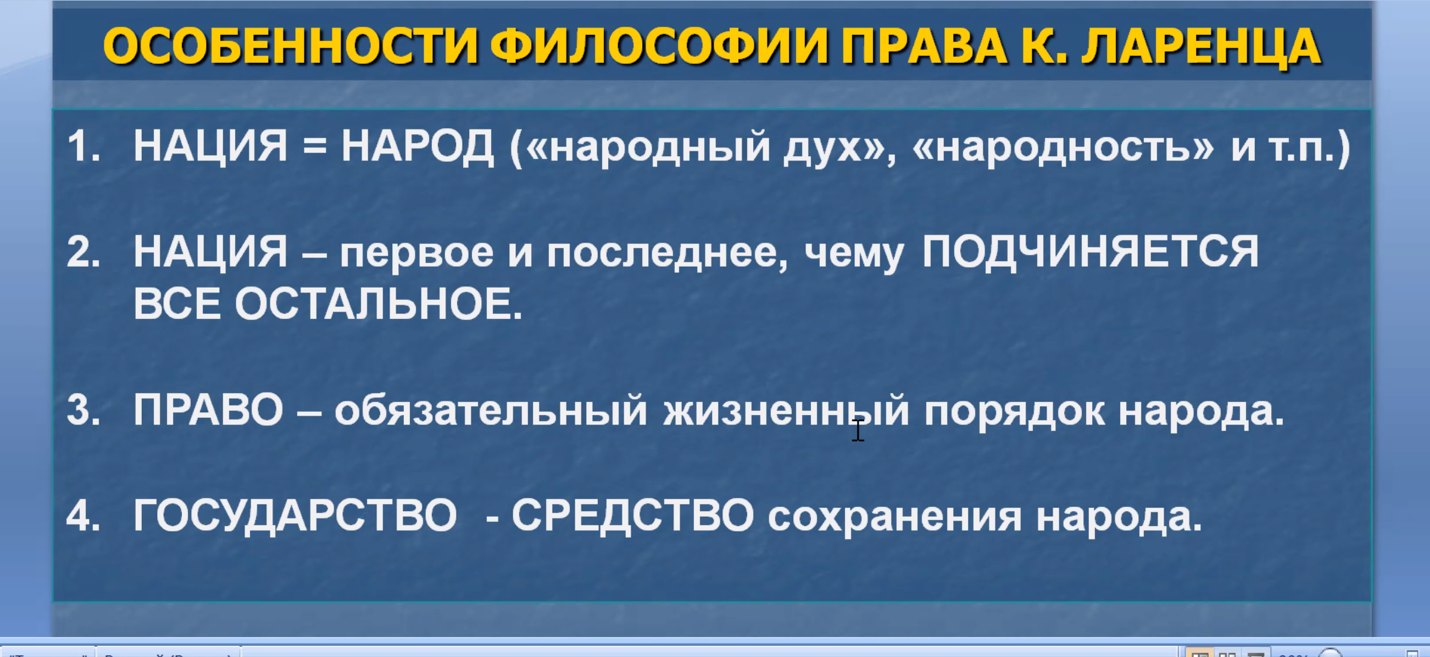

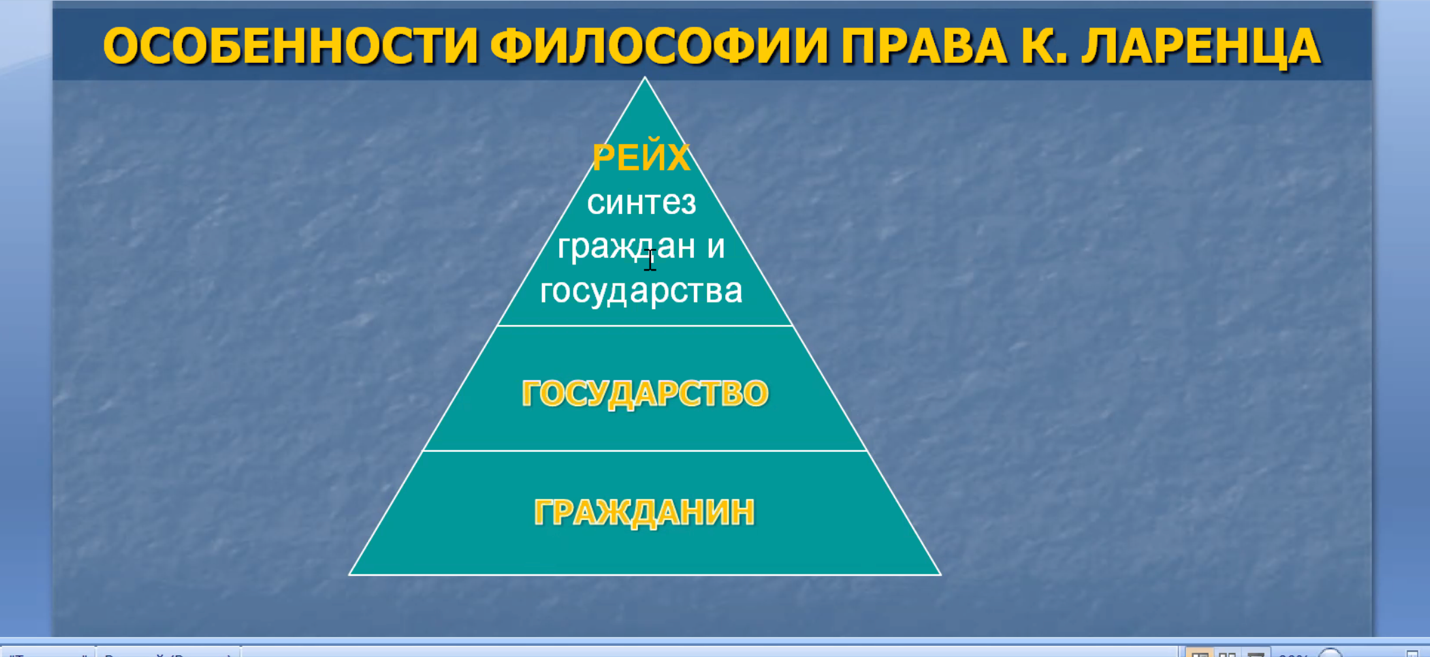

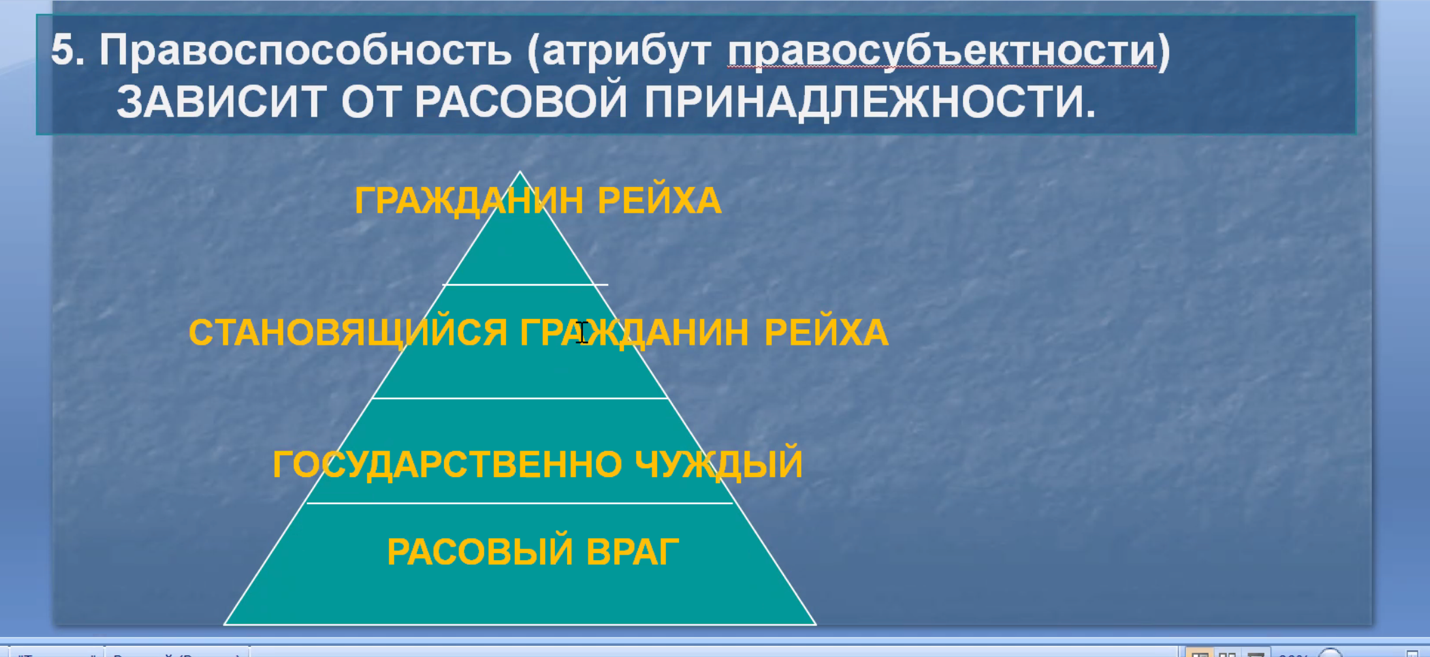

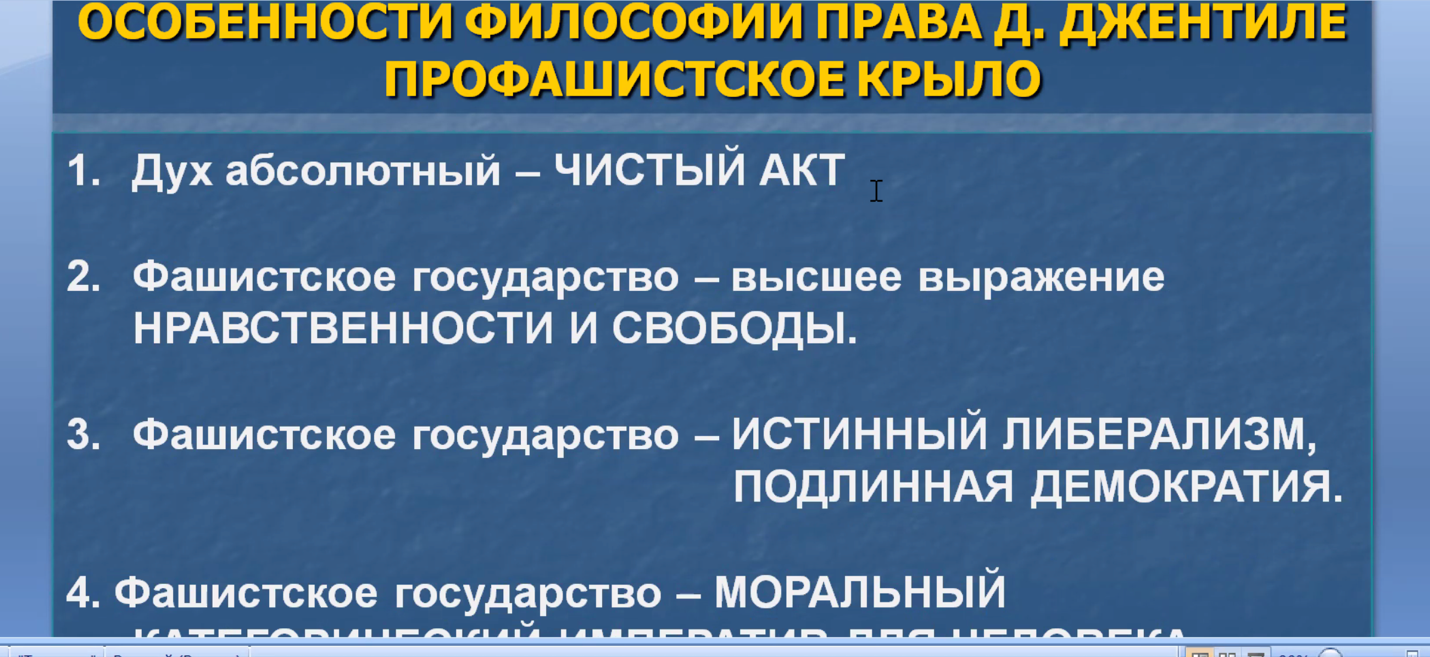

38. Неогегельянские концепции философии права (Ю.Биндер, К.Ларенц,

В.Шмидт, Б.Кроче, Д.Джентиле).

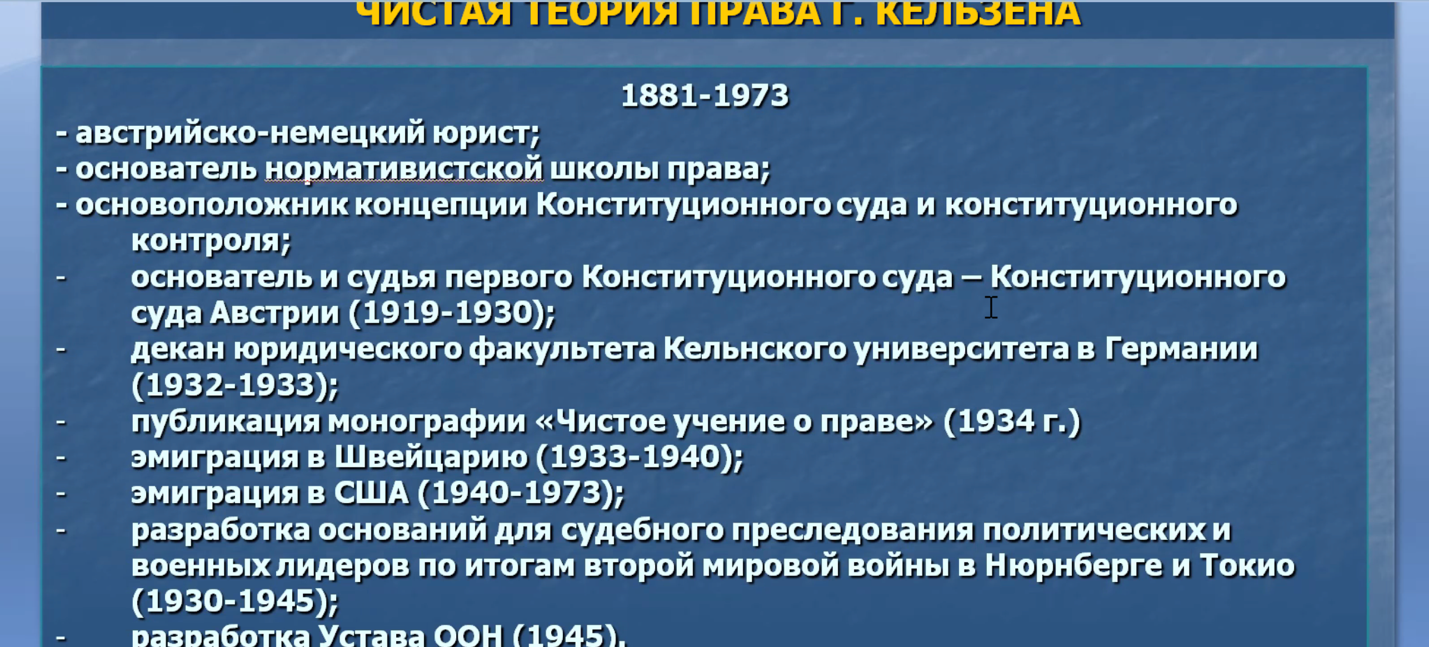

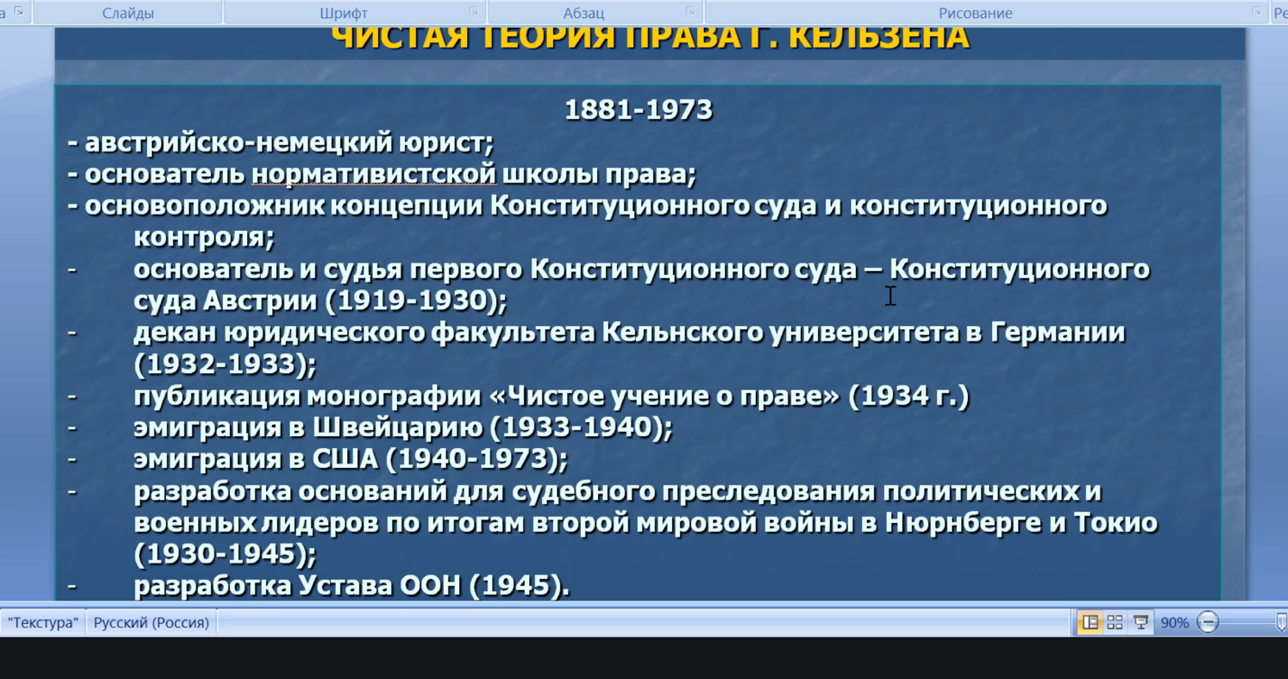

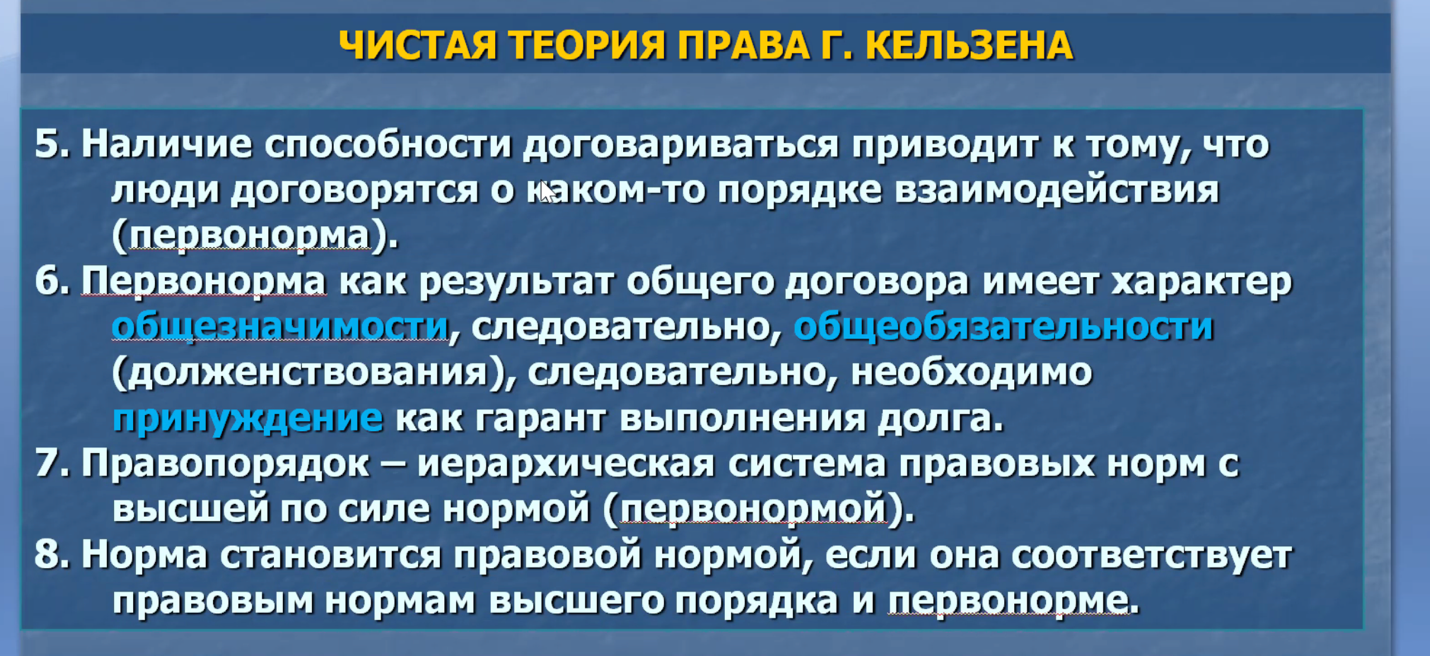

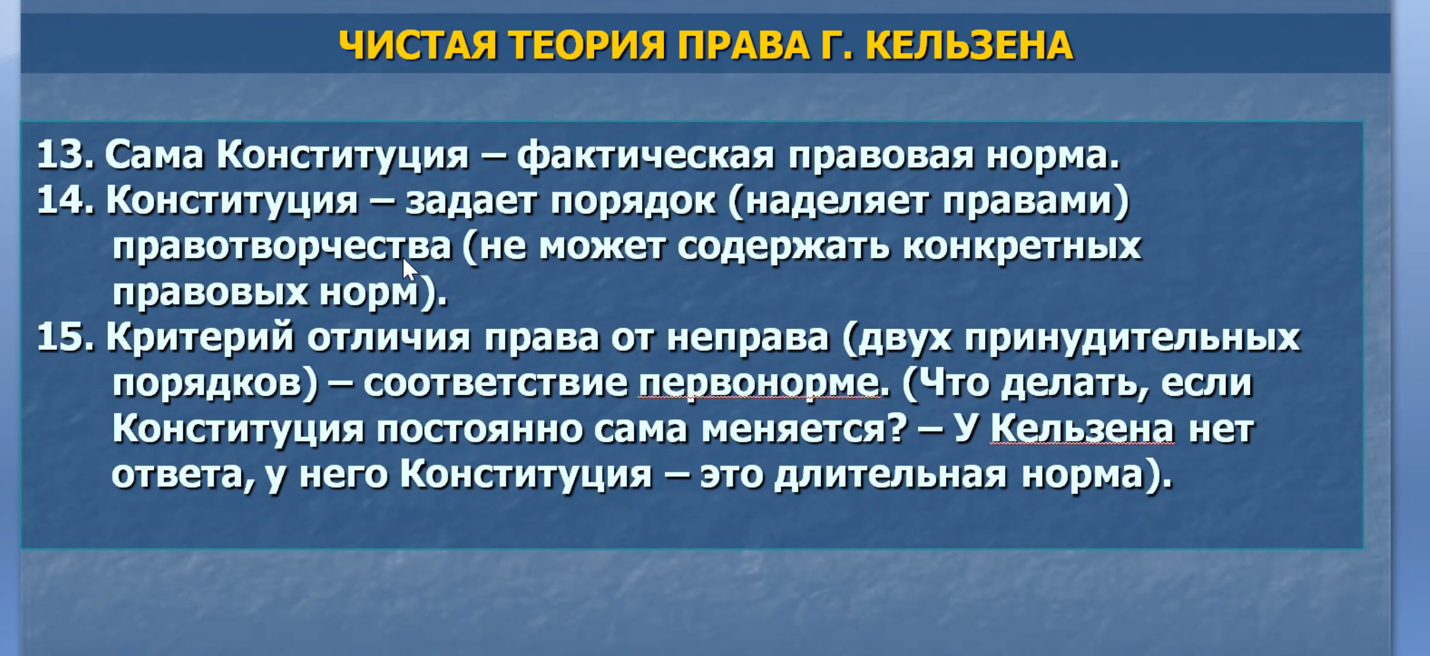

39. «Чистое» учение о праве Г. Кельзена: гносеологические,

онтологические, аксиологические и праксиологические основания.

40. Антитоталитаристские трактовки права (концепции «возрожденного» естественного права).

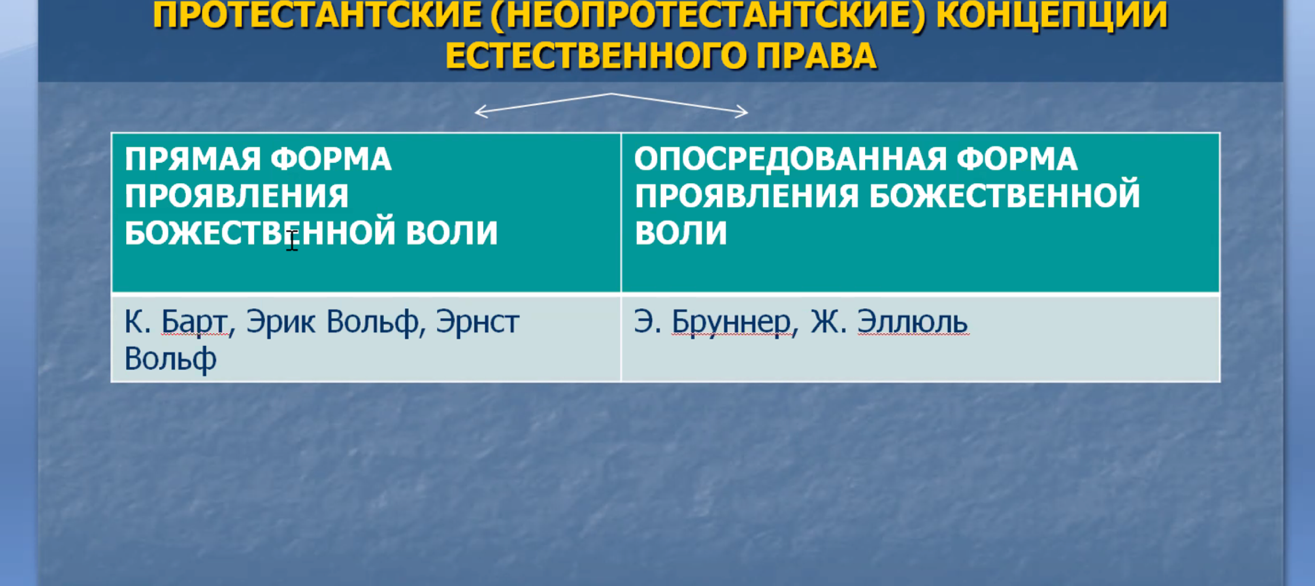

ВЕРА ПЕРВИЧНА К ЗНАНИЮ – ПРОТЕСТАНТИЗМ

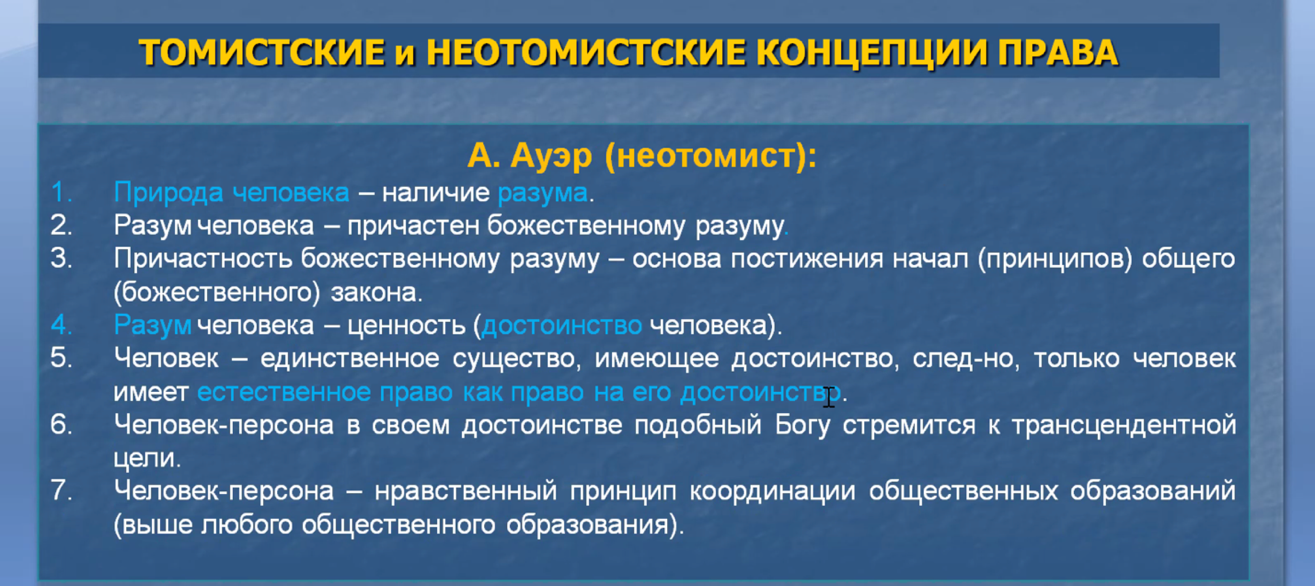

ЗНАНИЯ КАК ПУТЬ К ВЕРЕ – ТОМИСТКИЕ

АБСОЛЮТИЗИРОВАНИЕ КАКОГО-ЛИБО ПРАВА СНИМАЕТ ДИСКУССИЮ О ИХ КОЛИЧЕСТВЕ

ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА ВЕЧНА И НЕИЗМЕННА – ПОТОМУ ЧТО ЕЕ СОЗДАЛ БОГ КАК ЧТО-ТО НЕИЗМЕННОЕ И ВЕЧНОЕ

41. Гносеологические, онтологические и аксиологические особенности

экзистенциальных концепций права (В.Майхофер, Э.Фехнер, Г.Кон,

К.Коссио)

Учение возникает в 20 веке. Существование первично к сущности. В мире существует некоторый объект, который не имеет своей сущности.

Нет объективистского права. Экзистенциалисты отдают приоритет экзистенциальным нормам – нормам пригнанным субъектом.

В. Майхофер – человек одинаковый, но везде частично (множество социальных ролей). Пока человек не примерив на себя множество ролей не согласится с правом, оно правом не считается. В массе ролей различные нормы.

Бытие права (онтологические основания) – ролевое право.

Э.Фехнер. Экзистенциальное право – это живое право (схоже с социологическими концепциями).

Трактовки норм имеют смысл в пограничных ситуациях (критическая ситуация).

Человек вправе в пограничных ситуациях солгать.

Не нужно ориентироваться на общие нормы следует исходить из конкретной жизненной ситуации (пограничной ситуации).

То что ты решил в пограничной ситуации, то и является живым правом.

Бытие права (онтологические основания) – переживания пограничной ситуации (справедливость)

Всех экзистенциалистов упрекают в отсутствие объективизации, общезначимости, универсальности, что рушит общие начала правового регулирования (классическое право).

Каждый человек открытый проект, развитие которого зависит от самого человека.

Юридический тип правопонимания. Праксиология не рассматривается, поскольку все исходит из индивидуальной экзистенции человека.