Тмо пузырькт

.docxСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Институт Энергетики

Высшая школа атомной и тепловой энергетики

Лабораторная работа ТМО – 2.4

"Теплообмен при пузырьковом кипении жидкости"

Студент гр. 3231401/20002 ______Школьников А.С.

Студент гр. 3231401/20002 ______Сирош С.А.

Преподаватель ________________ Павлов А. В.

Содержание

1. Введение 3

2. Описание установки 6

3. Результаты эксперимента 6

5. Вывод 10

1. Введение

Кипение - процесс перехода вещества из жидкого агрегатного состояния в газообразное. Обязательным условием для кипения является перегрев по всему объему или у поверхности нагрева. Если жидкость перегрета по всему объему, то возникает объёмное кипение. Оно наблюдается при разгерметизации контуров энергоустановок или других объектов, в которых имеется нагретая жидкость под давлением. Объемное кипение не поддается регулировке, что приводит к аварийным ситуациям.

Поверхностное кипение - упорядоченный процесс, который реализуется в котлах, бойлерах и других энергоустановках. В этом случае тепловой поток подводится со стороны поверхности, нагретой выше температуры насыщения. На поверхности возникают пузырьки пара, они растут, достигают отрывного диаметра и всплывают, затем на их месте возникают новые и процесс повторяется. На каждой стадии (возникновение, рост, отрыв и всплытие пузырька) коэффициент теплоотдачи а определяется разными факторами и потому может заметно меняться.

При исследовании кипения особая роль отводится эксперименту, и большинство расчетных формул по теплоотдаче при кипении основано на экспериментальных данных. Впервые эти данные обобщил в 1934 году Широ Нукияма в своей работе «Максимальное и минимальное количество тепла Q, переданного металлом кипящей воде при атмосферном давлении». Он построил зависимость плотности теплового потока от температурного напора ∆𝑇 = 𝑇с−𝑇н, где 𝑇с - температура стенки, 𝑇н – температура насыщения.

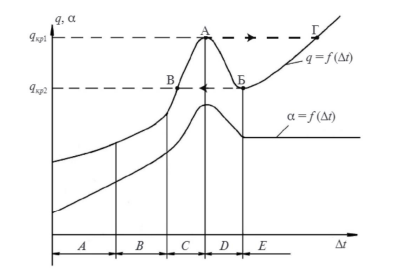

В областях А и В кипение только развивается, наблюдаются отдельные пузыри. В области С развитое пузырьковое кипение, с регулярным образованием, отрывом и всплытием отдельных пузырей. Увеличение температурного напора приводит к частичному оттеснению жидкости от нагретой поверхности. Пузыри объединяются, и часть разогретой поверхности теряет контакт с жидкостью, что приводит к резкому уменьшению плотности теплового потока и увеличению температуры поверхности нагрева (область Е). Этот процесс лавинообразный, вскоре вся поверхность нагрева покрывается паровой пленкой и начинается развитое пленочное кипение. Точку перехода от пузырькового кипения при повышении температурного напора к пленочному называют первой критической плотностью теплового потока.

В работе будет рассмотрен только режим пузырькового кипения (область С). При пузырьковом кипении паровые пузыри возникают в отдельных местах поверхности нагрева - центрах парообразования. Вырастая до определенного размера, паровые пузыри отрываются и всплывают в толще 3 жидкости. При этом перегрев основной массы жидкости весьма невелик (0,01 .. 0,1 °C).

Рисунок 1 – Зависимость плотности теплового потока и коэффициента теплоотдачи

Результаты многочисленных экспериментальных исследований пузырькового кипения при умеренных тепловых потоках удовлетворительно обобщаются зависимостью:

,

,

Где

;

(

;

( );

);

;

(

;

( );

);

;

;

;

;

– удельная изобарная теплоемкость

воды, Дж/кг/К;

– удельная изобарная теплоемкость

воды, Дж/кг/К;

и

и

– плотности насыщенной жидкости и

сухого насыщенного пара соответственно,

кг/м³; σ – коэффициент поверхностного

натяжения, Н/м; r – скрытая теплота

парообразования, Дж/кг; q – плотность

теплового потока на поверхности нагрева,

Вт/м²;

– плотности насыщенной жидкости и

сухого насыщенного пара соответственно,

кг/м³; σ – коэффициент поверхностного

натяжения, Н/м; r – скрытая теплота

парообразования, Дж/кг; q – плотность

теплового потока на поверхности нагрева,

Вт/м²;

– кинематическая вязкость жидкости,

м/с² ;

– кинематическая вязкость жидкости,

м/с² ;

– теплопроводность жидкости, Вт/м/К;

– теплопроводность жидкости, Вт/м/К;

– температуропроводность жидкости.

– температуропроводность жидкости.

Эмпирические

константы в уравнении выше принимают

следующие значения: C = 0,0625, n = 0,5 (при

≤ 0,01); C = 0,125, n = 0,65 (при

≥ 0,01).

≤ 0,01); C = 0,125, n = 0,65 (при

≥ 0,01).

Для расчета теплоотдачи при кипении воды можно воспользоваться более простыми соотношениями:

;

;

,

,

где давление задается в барах, удельный тепловой потов в Вт/м²; перегрев жидкости – в К или °C.

Это относится к процессу кипения в большом объеме:

- когда размеры области нагрева и диаметр пузырьков намного меньше размера сосуда, в котором происходит кипение;

- когда жидкость не движется вдоль поверхности нагрева. Нарушение этих условий (например, при кипении в трубах) влияет на теплообмен и коэффициент теплоотдачи.

2. Описание установки

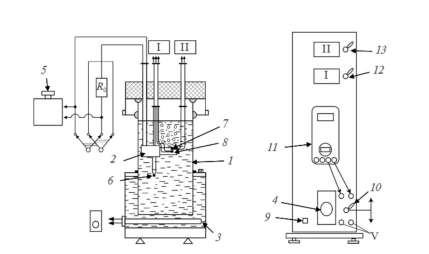

Лабораторная установка представлена на рисунке 2.

Рисунок 2– Лабораторная установка для изучения пузырькового кипения

1 – стеклянная емкость; 2 – экспериментальная модель; 3 – нагреватель; 4 – диммер; 5 – трансформатор; 6, 7, 8 – термопары; 9 – тумблер электропитания; 10 – тумблер сопротивления; 11 – мультиметр; 12, 13 –тумблеры выключения измерителей температуры.

3. Результаты эксперимента

Таблица 1

Результаты измерений

Номер опыта |

|

|

|

|

Q |

||

°C |

В |

Вт |

|||||

1 |

95,4 |

104,1 |

115 |

0,072 |

82,8 |

||

2 |

96,7 |

104,2 |

130 |

0,083 |

107,9 |

||

3 |

96,9 |

104,6 |

145 |

0,092 |

133,4 |

||

4. Обработка результатов

Определим тепловой поток по мощности, выделяющейся на нагревателе цилиндра:

,

,

где – падение напряжения на нагревателе цилиндра, В; – падение напряжения на образцовом сопротивлении 𝑅0, В.

Рассчитаем средний коэффициент теплоотдачи по поверхности нагретого цилиндра к кипящей воде:

,

,

,

,

где F – площадь поверхности цилиндра, м².

Рассчитаем значение коэффициента теплоотдачи по формуле с эмпирическими коэффициентами:

,

Таблица 2

Результаты расчетов

Номер опыта |

|

|

|

|

Вт/м²/К |

Вт/м² |

Бар |

Вт/м²/К |

|

1 |

1941 |

16895 |

1 |

2859 |

2 |

2935 |

22016 |

1 |

3442 |

3 |

3535 |

27219 |

1 |

3993 |

Оценим неопределенность измерений по формуле:

,

,

где

=

0,5 Вт,

=

0,5 Вт,

= 10-6 м 2;

= 10-6 м 2;

=

=

= 0,5 К.

= 0,5 К.

Результаты с учетом неопределенностей:

1941

± 158),

1941

± 158),

2935

± 277),

2935

± 277),

3535

± 324),

3535

± 324),

Рисунок 3 – График зависимости коэффициента теплоотдачи от плотности теплового потока

Рисунок 4 – График зависимости расчетного коэффициента теплоотдачи от плотности теплового потока

Рисунок 5 – График зависимости коэффициента теплоотдачи от плотности температурного напора

Рисунок 6 – График зависимости расчетного коэффициента теплоотдачи от температурного напора

5. Вывод

В данной лабораторной работе были сняты показания термопар жидкости в цилиндре и стенки, определены значения плотности теплового потока, коэффициенты теплоотдачи опытные и расчетные. Значения коэффициентов для одного опыта отличаются в 1,5 раза, что вероятно связано с некорректным определением площади поверхности теплообмена для формулы коэффициента теплоотдачи полученной из закона Ньютона– Рихмана.

Санкт-Петербург

2024