- •Вопросы к экзамену по зоогеографии

- •1. История формирования и становления зоогеографии.

- •2. Характеристика основных направлений и подходов в зоогеографии.

- •3. Принципы зоогеографического районирования.

- •4. Биологический вид, его критерии.

- •5. Видообразование. Его формы и механизмы.

- •6. Ареал. Распределение видов внутри ареала. Факторы, влияющие на размеры ареалов.

- •7. Формы и типы ареалов. Формирование и развитие ареалов во времени. Разорванные ареалы, причины их образования.

- •8. Центры происхождения видов, центры расселения, центры таксономического разнообразия. Понятия «автохтон», «аллохтон».

- •9. Исторический аспект в формировании ареалов. Понятия «реликт», «реликтовые ареалы».

- •10. Расселение животных; факторы, влияющие на расселение; типы барьеров для расселения.

- •11. Эндемики и эндемизм.

- •12. Понятие «викариат». Викариаты систематические и экологические.

- •13. Островная биогеография. Заселение островов, особенности островных биот, эволюционные процессы в островных биотах.

- •14. Понятия «фауна», «животное население», «фаунистический комплекс».

- •15. Основные теории происхождения современных фаун.

- •16. Историческая смена фаун определенного региона (на примере Евразии).

- •17. Роль международных природоохранных проектов в сохранении фаунистических комплексов и биоразнообразия.

- •18. Зоогеографическое деление суши. Основные царства и области.

- •19. Палеарктическая область. Природные условия, физико-географическая характеристика, основные черты фауны.

- •20. Неарктическая область. Природные условия, физико-географическая характеристика, основные черты фауны.

- •21. Эфиопская область. Природные условия, физико-географическая характеристика, основные черты фауны.

- •22. Индо-Малайская область. Природные условия, физико-географическая характеристика, основные черты фауны.

- •23. Австралийская область. Природные условия, физико-географическая характеристика, основные черты фауны.

- •24. Неотропическая область. Природные условия, физико-географическая характеристика, основные черты фауны.

- •25. Зоогеографические области Мирового океана. Экологические зоны Мирового океана.

- •26. Роль человека в формировании фаун зоогеографических областей.

- •27. Зональные типы биомов суши. Особенности распределения.

- •28. Тропические влажные вечнозеленые леса. Экологические условия, фаунистический состав, экологические группы, адаптации живых организмов.

- •29. Тропические листопадные леса, редколесья, кустарники. Экологические условия, фаунистический состав, экологические группы, адаптации живых организмов.

- •30. Субтропические жестколистные леса и кустарники. Экологические условия, фаунистический состав, экологические группы, адаптации живых организмов.

- •31. Саванны. Экологические условия, фаунистический состав, экологические группы, адаптации живых организмов.

- •32. Биомы гор, особенности экологических условий и распределения животных. Адаптации живых организмов.

- •33. Мангры и коралловые рифы. Экологические условия, фаунистический состав, экологические группы, адаптации живых организмов.

- •34. Тундры. Экологические условия, фаунистический состав, экологические группы, адаптации живых организмов.

- •35. Бореальные хвойные леса. Экологические условия, фаунистический состав, экологические группы, адаптации живых организмов.

- •36. Широколиственные леса умеренного пояса. Экологические условия, фаунистический состав, экологические группы, адаптации живых организмов.

- •37. Степи и прерии. Экологические условия, фаунистический состав, экологические группы, адаптации живых организмов.

- •38. Пустыни. Экологические условия, фаунистический состав, экологические группы, адаптации живых организмов.

- •39. Болота. Экологические условия, фаунистический состав, экологические группы, адаптации живых организмов.

- •40. Антропогенное воздействие на зональные биомы суши.

- •41. Крупнейшие вымирания в истории биосферы как факторы изменения фаун.

- •42. Фауногенез в Кайнозойской эре.

- •43. Облик фауны планеты в Мезозойской эре.

- •44. Облик фауны планеты в Палеозойской эре.

- •45. Исторические факторы фауногенеза («дрейф континентов», палеоклиматы и т.П.).

- •46. Современные экологические факторы формирования фаунистических комплексов в Мировом океане.

- •47. Факторы формирования фаун в континентальных водоемах.

- •48. Воздействие плейстоценовых оледенений на фауну Северной Евразии.

- •49. Классификация биомов планеты.

- •50. Картографическое отражение ареалов.

- •51. Иерархия единиц районирования; обзор зоогеографических царств.

- •52. Классификация ареалов.

23. Австралийская область. Природные условия, физико-географическая характеристика, основные черты фауны.

Охватывает Австралию и прилегающие острова. Включает 5 подобластей: Авст-ралийскую (б. ч. Австралии и о. Тасмания), Папуаскую (Новая Гвинея и острова к западу), Новозеландскую (Новая Зеландия и о-ва Окленд, Макуори, Чатем), Полинезийскую (о-ва Полинезии, Микронезии и Меланезии) и Гавайскую (Га-вайские о-ва).

Преобладает субэкваториальный, тропический, субтропический климат. Территория в основном покрыта полупустынями и пустынями, саваннами, встречаются переменно-влажные и экваториальные леса.

Основные черты:

длительная изоляция;

высокая степень оридизации;

наличие однопроходных, эндемичных для этого царства;

господство сумчатых млекопитающих и почти полное отсутствие плацентарных;

насекомые представлены наиболее древними и примитивными формами.

Эндемичные отряды: Сумчатые кроты (Notoryctemorphia), Хищные сумчатые (Dasyuromorphia), Однопроходные (Monotremata).

Эндемичные семейства: Сумчатые волки (Thylacinidae), вымерли Сумчатые муравьеды (Myrmecobiidae), Вомбаты (Vombatidae), Медведи сумчатые (Phascolarctidae), эму (Dromaiidae), лирохвосты (Menuridae) кустарниковые птицы (Atrichornithidae).

24. Неотропическая область. Природные условия, физико-географическая характеристика, основные черты фауны.

Она включает Южную и Центральную Америки, а также побережье Мексики до Мазальтана на западе и до реки Рио-Гранде-дель-Норте на востоке. Область включает Гвиано-Бразильскую подобласть, Патагоно-Андийскую (или Чилийско-Патагонскую) и Антильскую подобласть. В неотропической области господствует тропический климат, и только на самой южной оконечности области — умеренный. В области растут огромные тропические леса, есть саванны и на самом юге — степи, называемые здесь пампасами. Сравнительно большую площадь занимают горы.

Длительная изоляция Неотропической области привела к тому, что ее фауна приобрела своеобразные, неповторимые черты. Она богата эндемиками, но, с другой стороны, здесь отсутствуют многие группы животных, широко распространенные в других областях. В Неотропической области нет насекомоядных, следовательно, нет кротов, ежей; немногочисленные землеройки лишь совсем недавно проникли сюда из Неоарктики. Нет виверр, гиен, бобров. Поражает бедность копытными, и в особенности полное отсутствие полорогих.

Эндемичные отряды: неполнозубые (Pilosa) парвотряд широконосых обезьян.

Эндемичные семейства: футлярохвостые (Emballonuridae), рыбоядные (Noctilionidae), американские присосконогие (Thyropteridae), воронкоухие (Natalidae), дымчатые летучие мыши (Furipteridae), настоящие вампиры (Desmodontidae), листоносы (Phyllostomidae).

Эндемичные семейства (грызуны): древесные дикобразы (Erethizontidae), свинковые (Caviidae), водосвинковые (Hydrochoeridae), агутиевые (Dinomyidae), хутиевые (Capromyidae), шиншилловые (Chinchillidae), нутриевые (Myocastoridae), восьмизубые (Octodontidae), паламедии или шпорцевые гуси (Anhimidae), краксы (Cracidae), гоацины (Opisthocomidae), солнечные цапли (Eurypygidae), арамовые (Aramidae), или пастушковые, журавли гуахаро (Steatornithidae), трубачи (Psophiidae), кариамовые (Cariamidae).

25. Зоогеографические области Мирового океана. Экологические зоны Мирового океана.

Зонирование мирового океана. Хорошо выраженная экологическая зональность определяет разделение биома на дно океана (моря), получившее название бенталь, и толщу воды — пелагиаль.

Зоны морского дна

Бенталь – зона континентального склона от 200 до 3000 м.

Абиссаль – океаническое ложе (3000 – 6000 м)

Ультраабиссаль – зона наибольших океанических глубин (6000 – 11000 м )

Талассобатиаль – склоны океанических островов, подводных гор и хребтов.

Абиссогидротермаль – зона дна вблизи выхода подземных термальных вод

Поясное зонирование с севера на юг: арктический пояс, субарктический пояс, умеренный пояс (2 - на севере и юге), субтропический пояс (2 - на севере и юге), тропический пояс (2 - на севере и юге), экваториальный и субэкваториальный пояс, субантарктический, антарктический пояс.

Зоогеографическое деление Мирового океана. Особенность деления океана — деление океанической фауны в основном по пелагическим и литоральным составляющим вместе.

При биогеографическом районировании океана, основанном на изучении распространения и распределения организмов, проводится разделение океана на регионы (акватории) различного ранга – области, подобласти, провинции. Районирование проводят или по таксономическому разнообразию биот, или по разнообразию структуры образуемых ими сообществ. При установлении границ используются индикаторные виды.

Мировой океан

Образован собственно океанами (Атлантический, Тихий, Индийский, Северный Ледовитый) и морями, которые подразделяются на: окраинные (Карское, Баренцево), внутренние (Каспийское, Аральское), межостровные (располагаются между архипелагами)(Яванское море, море Сулавеси)

Средняя глубина – 3760 м

Максимальная глубина – Марианская впадина 11024 м

Дно сформировано базальтовым и осадочными слоями, осадочные грунты по происхождению делятся на терригенные и пелагические (глобигериновые, диатомовые, птероподовые)

Биогеографические регионы океана выделенные Ортманом:

I. Литоральная зона жизни (литоральная + сублиторальная + батиальная). Арктическая область (включает подобласти: Циркумполярно-Арктическую, Атлантическо-бореальную, Тихоокеанско-бореальную), Индо-Пацифическая область, Западноамериканская область, Восточнеамериканская область, Западноафриканская область (включает подобласти: Средиземноморскую, Гвинейскую), Антарктическая область.

II. Абиссальная зона жизни (без подразделения на области и подобласти).

III. Пелагическая зона жизни. Арктическая область (включает подобласти: Циркумполярно-Арктическую, Атлантическобореальную, Тихоокеанско-бореальную), ИндоПацифическая область, Атлантическая область, Антарктическая область (включает подобласти: Нотальноциркумполярную, Циркумполярно-Антарктическую).

Биогеографическое районирование Мирового океана (по Воронову, 1987):

Бореальный регион

Арктическая,

Бореально-Тихоокеанская,

Бореально-Атлантическая,

Тропический регион

Тропико-Индо-Тихоокеанская,

Тропико-Атлантическая,

Антибореальный регион

Нотально-Антарктическая (Субантарктическая),

Антарктическая.

Дальше отдельно по областям и представителям областей:

Арктическая область. Включает Северный Ледовитый океан, а также северные и восточные части Берингова и Белого морей, Баффинов и Гудзонов заливы, захватывает Гренландию и северо-восточное побережье Америки и спускается к югу до Ньюфаундленда. Формирование области и ее границ, с одной стороны, проходит под воздействием теплого течения Гольфстрим, а с другой — холодного Лабрадорского течения. Характерна постоянно низкая температура воды. Зимой и почти все лето акватория покрыта льдами, лишь местами прерывающимися полыньями и временами разводьями. Соленость воды относительно низкая.

Животный

мир характеризуется бедным видовым

составом, отсутствием собственной

литоральной фауны и однообразием

животного населения верхних и нижних

слоев воды. Летом у кромки тающего льда

в массе развивается фито- и зоопланктон,

обеспечивая пищу многим видам рыб.

Животный

мир характеризуется бедным видовым

составом, отсутствием собственной

литоральной фауны и однообразием

животного населения верхних и нижних

слоев воды. Летом у кромки тающего льда

в массе развивается фито- и зоопланктон,

обеспечивая пищу многим видам рыб.

По всей Арктике обычны разнообразные двустворчатые и брюхоногие моллюски (северный клион), иглокожие, ракообразные, губки и асцидии.

Ихтиофауна: более 100 видов, тресочка-сайка, огромное количество трески, пикши, морского окуня, сельди, палтус, полярные акулы и скаты.

Ниже: млекопитающие, птицы и рыбы

Борео-тихоокеанская область. Простирается от Берингова пролива к югу приблизительно до 40° с. ш., занимает северные окраины Тихого океана, Охотское море и большую часть Японского моря. На всем протяжении, кроме северной и западной частей акватории, характеризуется более высокой, чем в Арктике, температурой воды. Лишь северные части Берингова и Охотского морей с Татарским проливом на зиму покрываются льдом. Много эндемиков.

Млекопитающие: сивуч, морской котик, полосатый и островной тюлени, северный морской слон, калан, из усатых китообразных - финвал, сейвал, малый полосатик, синий и горбатый киты, из зубатых — кашалот и косатка, два вида усатых китов — южный и серый, как и большинство дельфиновых и клюворылых (белокрылая морская свинья, тихоокеанский белобокий дельфин, командорский и японский ремнезубы и северный плавун) – эндемики.

Птицы: эндемичные чистиковые.

Ихтиофауна: камбала, морской окунь, сельдь, треска и навага, из лососёвых - кета, горбуша, чавыча и нерка, рыбы-планктонофаги, такие как сардина-иваси и тихоокеанская форма обыкновенной сельди, субтропические рыбы - скумбрия, тунцы, фуга и несколько видов летучих рыб, парусник, молот-рыба.

Герпетофауна: морские черепахи. Из беспозвоночных многочисленны моллюски: белые ракушки, гребешки, устрицы, а также трепанги, голотурии и крабы.

Борео-атлантическая

область. Включает большую часть

Баренцева моря, Норвежское, Северное и

Балтийское моря, литораль восточного

побережья Гренландии и, наконец,

северо-восток Атлантики от залива

Делавэр на восточном побережье Северной

Америки до Бискайского залива на западе

Европы. Вся область находится под

влиянием теплого течения Гольфстрим,

благодаря чему температурные условия

распределены равномернее, чем в предыдущей

области, а фауна из-за относительной

молодости Атлантического океана беднее,

но носит смешанный характер — наряду

с северными сюда проникают и субтропические

формы. Млекопитающие: лысун, или

гренландский тюлень, длинномордая нерпа

(тевяк), из китообразных - бискайский

кит, холодолюбивые дельфины — высоколобый

бутылконос, атлантический ремнезуб и

беломордый дельфин.

Борео-атлантическая

область. Включает большую часть

Баренцева моря, Норвежское, Северное и

Балтийское моря, литораль восточного

побережья Гренландии и, наконец,

северо-восток Атлантики от залива

Делавэр на восточном побережье Северной

Америки до Бискайского залива на западе

Европы. Вся область находится под

влиянием теплого течения Гольфстрим,

благодаря чему температурные условия

распределены равномернее, чем в предыдущей

области, а фауна из-за относительной

молодости Атлантического океана беднее,

но носит смешанный характер — наряду

с северными сюда проникают и субтропические

формы. Млекопитающие: лысун, или

гренландский тюлень, длинномордая нерпа

(тевяк), из китообразных - бискайский

кит, холодолюбивые дельфины — высоколобый

бутылконос, атлантический ремнезуб и

беломордый дельфин.

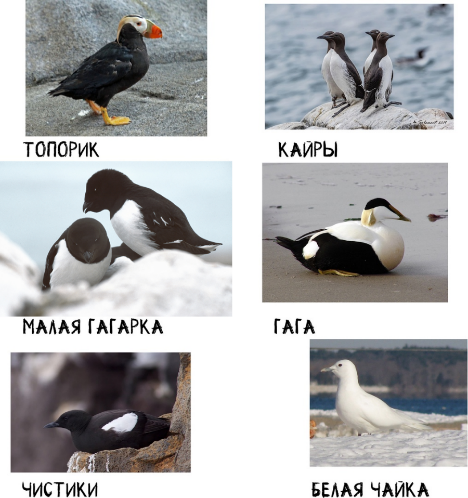

Орнитофауна: кайры, гагарки и топорики (птичьи базары), эндемики - обыкновенная и бескрылая гагарки.

Ихтиофауна: тресковые (встречается несколько видов), из них родственник трески — пикша — эндемик. По фауне беспозвоночных описываемая область ничем существенным от предыдущей не отличается.

Тропико-Индо-Тихоокеанская область. Охватывает громадное пространство Индийского и Тихого океанов между 40° с. ш. и 40° ю. ш. и только у западного побережья Южной Америки южная граница области, под влиянием холодного течения Гумбольдта, резко сдвинута к северу. Благоприятные экологические условия, связанные с большой площадью мелководий и мощным развитием коралловых зарослей, а также древность и стабильность среды привели к развитию здесь исключительно богатой и разнообразной фауны.

Млекопитающие: кашалот, три вида дюгоней (из семейства сиреновых), один из которых живет в Красном море, другой — в Атлантике, третий — в Тихом океане, гавайский тюлень-монах, галапагосский морской котик, морской лев, северные морские слоны, эндемики из китообразных - иравадийский и малазийский дельфины.

Птицы: фаэтон, мелкие виды буревестников и гигантский альбатрос. Герпетофауна: до 50 видов морских змей.

Ихтиофауна: рыба динодон, мечехвост, сростночелюстная рыба-балистес, электрический скат, летучие рыбы, парусник, тунец, меч-рыба, рыбы-попугаи, рыбы-хирурги, тетрадоны, кузовики.

Иглокожие: тридакны, голотурии, в том числе трепанг.

Малакофауна: улитка каури, жемчужница.

Арахнофауна: морские пауки.

Кишечнополостные: сифонофоры, шестилучевые и восьмилучевые кораллы, большинство медуз.

Кольчатые черви: червь палоло.

Тропико-Атлантическая область. Эта область, кроме океана, включает западное и восточное (в пределах тропической Атлантики) побережья Америки, воды Вест-Индского архипелага, а также Средиземное море и западный берег Африки в пределах тропической зоны. Ее животный мир значительно беднее, чем у предыдущей области, лишь вест-индские моря с их коралловыми рифами изобилуют жизнью.

Млекопитающие: тюлень-монах, белобрюхий тюлень, морской лев, галапагосский котик, из китообразных эндемичны и встречаются чаще других полосатик Брайда, западноафриканский и крапчатый дельфины, ламантин. Ихтиофауна довольно однородна: макрели, угри, разнообразные летучие рыбы и акулы, морские коньки, рыба-игла, рыбка-антеннарий. Из кишечнополостных своеобразна сифонофора-физалия. Богато представлена фауна червей и моллюсков, свободноплавающих водорослей, особенно в Саргассовом море.

Нотально-Антарктическая (Субантарктическая) область: резкие сезонные колебания температуры, постоянно низкие температуры, подъемы глубинных вод.

Из представителей можно выделить Антарктический клыкач, Королевский альбатрос, гривистый сивуч.

Антарктическая область. Область холодных южных вод трех океанов, омывающих берега Антарктиды и расположенные поблизости архипелаги. Природные условия здесь близки к арктическим, но еще более суровы. Граница плавающих льдов проходит между 60— 50° ю. ш., иногда несколько севернее. Антарктическую область можно разделить на два расположенных друг над другом горизонтальных пояса: собственно антарктический (крайне тяжёлые условия, фауна очень бедна) и умеренный с границей между ними, проходящей где-то в районе северной границы плавающих льдов. Фауна беспозвоночных: сидячий червь — цефалодискус, эндемичные рачки-амфиподы, скопления губок. Распространены мшанки, полухордовые, кишечнодышащие. Иглокожие: морские звёзды, морские ежи и голотурии.

Млекопитающие: усатые киты - карликовый и южный киты, зубатые - ремнезуб Грея и Лейрда, южный белобокий и чилийский дельфины, ушастые тюлени - эндемичные рода южных морских котиков и три рода морских львов, настоящие тюлени - морской леопард, южный морской слон, тюлени Росса и Уэдделала и крабоед. Птицы: несколько родов и около 20 видов пингвинов.