- •Органика теория

- •1. Состав органических веществ, их многообразие. Место органической химии в системе естественных наук. Источники органических соединений.

- •2. Формирование и основные положения теории строения органических соединений (а.М. Бутлеров, а. Кекуле, а. Купер).

- •4. Основные признаки классификации органических веществ. Основные классы органических веществ.

- •5. Номенклатура органических соединений. Основные принципы построения названий органических соединений.

- •7. Типы связей в молекулах органических соединений. Σ- и π-связи. Гибридизация, понятие о молекулярных орбиталях.

- •8. Представление о механизмах реакций. Представление о промежуточных частицах: радикалы, карбокатионы, карбанионы. Классификация реагентов: радикалы, нуклеофилы, электрофилы.

- •9. Энергетический профиль реакции; энергетический барьер реакции, энергия активации, энергия переходного состояния, тепловой эффект реакции. Кинетический и термодинамический контроль.

- •10. Кислоты и основания (Бренстед, Льюис). Сопряженные кислоты и основания. Кислотно-основные равновесия. Константа кислотной ионизации и ее показатель (рКа).

- •11. Взаимное влияние атомов в молекулах, ионах, радикалах. Электронные и пространственные эффекты в органических реакциях (индуктивный эффект, эффект поля, мезомерный эффект, гиперконьюгация).

- •13. Гомологический ряд, номенклатура, электронное строение, sp3-гибридизация и физические свойства алканов.

- •14. Химические свойства алканов. Общие представления о механизме цепных радикальных реакций замещения в алканах (на примере реакции галогенирования).

- •15. Номенклатура, структурная и пространственная изомерия, электронное строение, sp2-гибридизация и физические свойства алкенов.

- •16. Химические свойства алкенов: каталитическое гидрирование, реакции электрофильного присоединения к двойной связи алкенов, их механизмы.

- •17. Химические свойства алкенов: реакции присоединения галогенов, галогеноводородов, воды. Правило Марковникова и его объяснение.

- •18. Представление о стереохимии присоединения галогенов у алкенов. Перегруппировки карбокатионов. Реакции радикального присоединения (по Харашу).

- •20. Окислительное расщепление алкенов (восстановительный и окислительный озонолиз). Гидроборирование алкенов и использование в синтезе спиртов.

- •21. Полимеризация алкенов как важнейший метод получения высокомолекулярных соединений. Полиэтилен, полипропилен. Понятие о стереорегулярных полимерах.

- •22. Аллильное хлорирование алкенов, механизм. Аллильный радикал. Окисление алкенов кислородом воздуха (пероксидное окисление).

- •23. Номенклатура, классификация, изомерия диеновых углеводородов.

- •25. Изопреновое звено в природных соединениях. Понятие об изопреноидах. Каучук. Синтетические каучуки.

- •26. Номенклатура, электронное строение, sp-гибридизация и физические свойства алкинов.

- •27. Химические свойства алкинов: каталитическое гидрирование и восстановление натрием в жидком аммиаке, использование в синтезе (z)- и (e)-алкенов.

- •28. Химические свойства алкинов: реакции электрофильного присоединения к тройной связи – галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова).

- •29. Кислотность ацетилена и терминальных алкинов. Димеризация, тримеризация ацетилена. Полиацетилен.

- •30. Классификация, номенклатура, структурная изомерия и пространственное строение циклоалканов.

- •32. Классификация и номенклатура аренов. Природа связей в молекуле бензола. Конденсированные ароматические углеводороды: нафталин, антрацен, фенантрен, бензпирен.

- •33. Ароматичность, критерии ароматичности. Правило Хюккеля.

- •35. Влияние заместителей в бензольном кольце на изомерный состав продуктов и скорость реакции. Активирующие и дезактивирующие заместители. Орто-, пара- и мета-ориентанты.

- •36. Реакции радикального замещения и окисления в боковой цепи. Причины устойчивости бензильных радикалов.

- •37. Классификация, номенклатура, изомерия галогенуглеводородов.

- •40. Литий- и магнийорганические соединения и их использование в органическом синтезе.

- •41. Биологическое действие галогенпроизводных, их применение в народном хозяйстве. Хлороформ, иодоформ, перфторуглеводороды, перфторполиэтилен (тефлон). Инсектициды.

- •42. Одноатомные спирты. Номенклатура, изомерия. Электронное строение. Физические свойства спиртов, роль водородной связи.

- •43. Химические свойства спиртов: кислотно-основные свойства. Алкоголяты металлов, их основные и нуклеофильные свойства.

- •44. Реакции нуклеофильного замещения с участием спиртов. Биологически важные реакции нуклеофильного замещения с участием эфиров фосфорных кислот.

- •45. Внутри- и межмолекулярная дегидратация спиртов (образование алкенов и простых эфиров). Окисление первичных и вторичных спиртов.

- •47. Фенолы. Номенклатура и изомерия. Простейшие представители: фенол, крезолы, пирокатехин, резорцин, гидрохинон, флороглюцин, пирогаллол. Электронное строение фенола. Кислотность фенолов.

- •48. Образование простых и сложных эфиров фенолов. Реакции электрофильного замещения в ряду фенолов (галогенирование, сульфирование, нитрование, алкилирование).

- •49. Карбоксилирование фенолятов щелочных металлов (реакция Кольбе). Окисление фенолов.

- •50. Хиноны и их биологическая роль. Фенольные соединения в природе. Витамин е. Флавоноиды.

- •51. Простые эфиры. Номенклатура, классификация. Расщепление кислотами. Образование гидропероксидов, их обнаружение и разложение. Циклические простые эфиры. Тетрагидрофуран. 1,4-Диоксан.

- •52. Оксираны: получение, взаимодействие с водой, аммиаком и аминами, магнийорганическими соединениями. Краун-эфиры: комплексообразование с ионами металлов, применение.

- •53. Кислотность тиолов. Нуклеофильные свойства тиолов, тиолятов и органических сульфидов. Окисление тиолов. Образование дисульфидов и их роль в биохимических процессах.

- •54. Классификация, номенклатура и изомерия аминов. Алифатические и ароматические амины, первичные, вторичные и третичные амины.

- •57. Классификация, номенклатура и изомерия карбонильных соединений.

- •58. Строение карбонильной группы в альдегидах и кетонах и реакции нуклеофильного присоединения (реактивами Гриньяра, циановодородом). Механизм реакций.

- •59. Реакции карбонильных соединений с гетеронуклеофилами: присоединение воды и спиртов, образование ацеталей. Реакции карбонильных соединений с аммиаком, аминами.

- •60. Реакции енольных форм карбонильных соединений: α-галогенирование, галоформное расщепление, изотопный обмен водорода. Альдольно-кротоновая конденсация, кислотный и основный катализ.

- •61. Взаимодействие неенолизирующихся альдегидов со щелочами (реакция Канниццаро). Реакции окисления и восстановления карбонильных соединений.

- •62. Монокарбоновые кислоты. Номенклатура. Строение карбоксильной группы и карбоксилат-иона. Кислотность карбоновых кислот.

- •63. Производные карбоновых кислот: сложные эфиры и тиоэфиры (s-эфиры карбоновых кислот), галогенангидриды, ангидриды, амиды, нитрилы, их получение и взаимопревращения.

- •64. Кислотный и щелочной гидролиз сложных эфиров и амидов.

- •65. Реакции ацилирования, этерификации, аминирования и восстановления карбоновых кислот и их производных.

- •66. Жирные кислоты, важнейшие представители (пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая, линоленовая). Жиры, сложные липиды (фосфатидовая кислота и ее производные), мыла.

- •67. Ненасыщенные карбоновые кислоты: акриловая, метакриловая, полимеры на их основе.

- •68. Дикарбоновые кислоты. Основные представители: щавелевая, малоновая, адипиновая, фталевые кислоты. Фумаровая и малеиновая кислоты. Полиэфирные волокна на основе терефталевой и адипиновой кислот.

- •69. Классификация углеводов. Биологическая роль и распространенность углеводов.

- •72. Дисахариды и их типы (восстанавливающие и невосстанавливающие). Сахароза, лактоза, мальтоза, целлобиоза.

- •73. Полисахариды (крахмал, целлюлоза, хитин, гликоген).

- •75. Классификация аминокислот. Основные представители природных α-аминокислот, их стереохимия.

- •76. Свойства аминокислот: амфотерность, изоэлектрическая точка. Реакции по карбоксильной и аминогруппе. Отношение к нагреванию.

- •77. Пептидная связь. Синтез пептидов: активация и защита функциональных групп аминокислот. Белки, их строение и биологическая роль

- •79. Шестичленные гетероциклы с одним гетероатомом: пиридин, хинолин, изохинолин. Ароматичность пиридина и особенности проведения реакций электрофильного замещения. Пиридин как основание.

30. Классификация, номенклатура, структурная изомерия и пространственное строение циклоалканов.

Ответ.

Алициклические углеводороды классифицируют

в зависимости от числа циклов, их величины

и способа соединения. По числу циклов,

входящих в состав молекулы, алициклические

углеводороды подразделяют на моно- и

полициклические (би-, трициклические и

др.). В ряду моноциклических алициклических

соединений выделяют малые циклы (С3 и

С4), обычные (С5—С7), средние (С8—С11) и

макроциклы (12 и более атомов углерода).

Наиболее многочисленная группа в ряду

алициклических углеводородов —

моноциклические соединения. С целью

упрощения написания структурных формул

алициклические соединения условно

изображают в виде геометрических

структур (многоугольников). В соответствии

с правилами IUPAC названия

моноциклических алициклических

углеводородов образуют от названий

алканов с соответствующим количеством

атомов углерода, прибавляя префикс

цикло-. Положение заместителей в кольце

обозначают с помощью цифровых локантов.

Нумерацию углеродных атомов цикла

начинают с атома, имеющего заместитель;

далее проводят таким образом, чтобы

остальные атомы углерода цикла, связанные

с заместителями, получили возможно

меньшие номера. При наличии в цикле

кратной связи нумерацию начинают с

атомов углерода, образующих кратную

связь. Структуры, состоящие из двух и

более циклов, относят к полициклическим

(многоядерным) углеводородам. В зависимости

от взаимного расположения циклов

многоядерные алициклические углеводороды

подразделяют на следующие основные

группы: (СH2)n с изолированными циклами,

разделенными углерод-углеродной цепью;

с циклами, непосредственно связанными

простой (или двойной) углерод-углеродной

связью; с циклами, имеющими один общий

атом (спираны); с циклами, имеющими два

общих атома (конденсированные системы);

с числом общих атомов в цикле больше

двух (мостиковые системы). Для первых

двух групп углеводородов в названиях

используют преимущественно рациональную

номенклатуру:

![]() Название

спирановой системы составляют, прибавляя

префикс спиро- к названию углеводорода

с соответствующим числом атомов углерода.

Между префиксом и названием в квадратных

скобках указывают (в порядке возрастания)

число атомов углерода, исключая общий,

в каждом из циклов. Нумерацию углеродных

атомов спирановой системы начинают с

меньшего цикла, причем узловой атом

нумеруют последним. Названия

конденсированных и мостиковых

алициклических соединений образуют,

прибавляя префикс бицикло- к названию

углеводорода с соответствующим числом

атомов углерода. Между префиксом и

названием углеводорода в квадратных

скобках указывают (в порядке убывания)

число атомов углерода в каждой из трех

цепей, соединяющих два третичных

(узловых) углеродных атома (последние

при этом не учитывают). Нумерацию атомов

углерода начинают с одного из узловых

атомов и осуществляют таким образом,

чтобы вначале была пронумерована самая

длинная цепь, соединяющая узловые атомы,

затем более короткая, а в случае мостиковых

систем — в заключение нумеруют самую

короткую углеродную цепь — мостик.

Систематические названия полициклических

соединений сложны, поэтому чаще используют

тривиальные названия. Циклоалканы

(циклопарафины, полиметины, цикланы) —

одноядерные насыщенные алициклические

углеводороды. Общая формула циклоалканов

CnH2n (n 3). Для циклоалканов характерна

структурная, геометрическая и оптическая

изомерия.

Структурная изомерия обусловлена:

размером цикла; положением заместителей

в цикле; структурой боковых цепей.

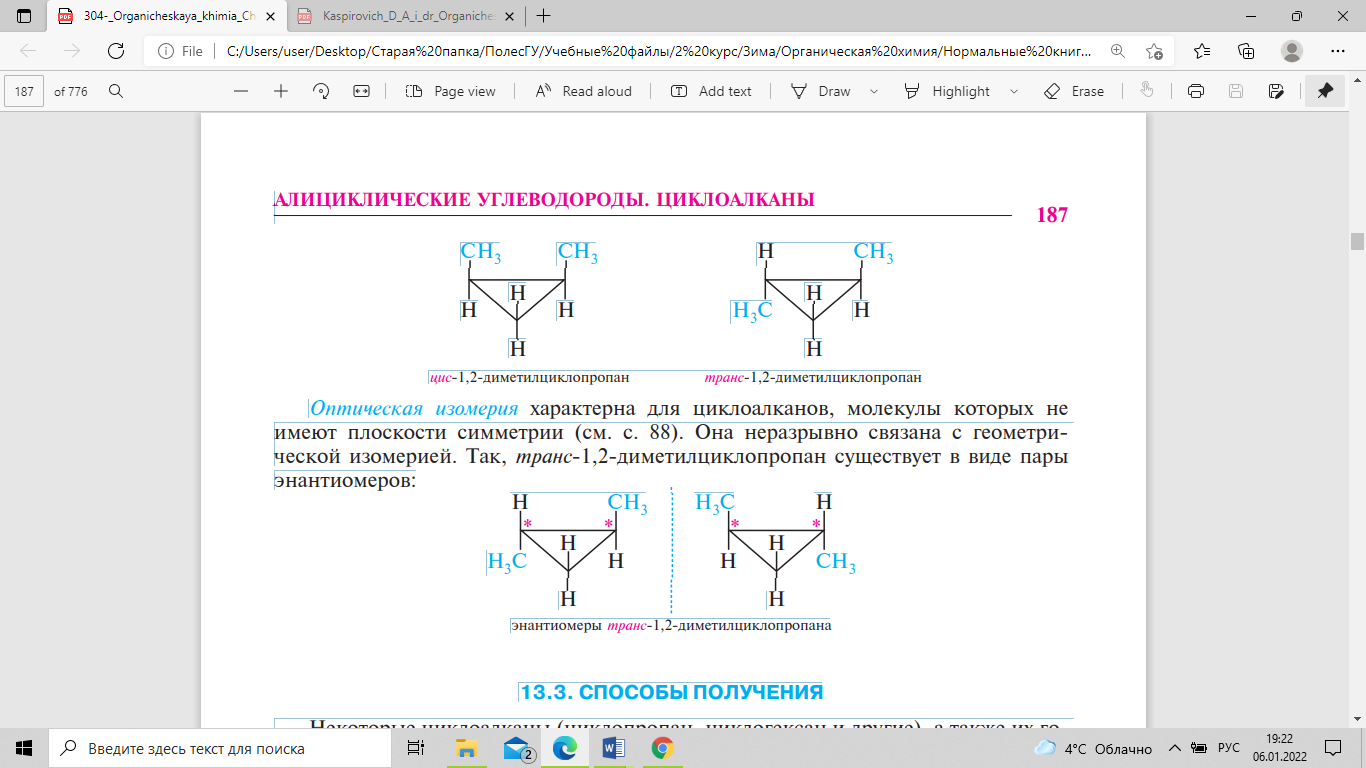

Геометрическая изомерия циклоалканов

связана с различным расположением

заместителей относительно плоскости

цикла. Оптическая изомерия характерна

для циклоалканов, молекулы которых не

имеют плоскости симметрии. Она неразрывно

связана с геометрической изомерией.

Так, транс-1,2-диметилциклопропан

существует в виде пары энантиомеров.

Название

спирановой системы составляют, прибавляя

префикс спиро- к названию углеводорода

с соответствующим числом атомов углерода.

Между префиксом и названием в квадратных

скобках указывают (в порядке возрастания)

число атомов углерода, исключая общий,

в каждом из циклов. Нумерацию углеродных

атомов спирановой системы начинают с

меньшего цикла, причем узловой атом

нумеруют последним. Названия

конденсированных и мостиковых

алициклических соединений образуют,

прибавляя префикс бицикло- к названию

углеводорода с соответствующим числом

атомов углерода. Между префиксом и

названием углеводорода в квадратных

скобках указывают (в порядке убывания)

число атомов углерода в каждой из трех

цепей, соединяющих два третичных

(узловых) углеродных атома (последние

при этом не учитывают). Нумерацию атомов

углерода начинают с одного из узловых

атомов и осуществляют таким образом,

чтобы вначале была пронумерована самая

длинная цепь, соединяющая узловые атомы,

затем более короткая, а в случае мостиковых

систем — в заключение нумеруют самую

короткую углеродную цепь — мостик.

Систематические названия полициклических

соединений сложны, поэтому чаще используют

тривиальные названия. Циклоалканы

(циклопарафины, полиметины, цикланы) —

одноядерные насыщенные алициклические

углеводороды. Общая формула циклоалканов

CnH2n (n 3). Для циклоалканов характерна

структурная, геометрическая и оптическая

изомерия.

Структурная изомерия обусловлена:

размером цикла; положением заместителей

в цикле; структурой боковых цепей.

Геометрическая изомерия циклоалканов

связана с различным расположением

заместителей относительно плоскости

цикла. Оптическая изомерия характерна

для циклоалканов, молекулы которых не

имеют плоскости симметрии. Она неразрывно

связана с геометрической изомерией.

Так, транс-1,2-диметилциклопропан

существует в виде пары энантиомеров.

31. Конформации циклогексана и его производных, пространственная изомерия производных циклогексана. Типы напряжений в молекулах циклоалканов. Химические свойства циклоалканов (циклобутана, циклопентана и циклогексана, циклопропана).

Ответ. Для циклоалканов характерна структурная, геометрическая и оптическая изомерия. Структурная изомерия обусловлена: размером цикла; положением заместителей в цикле; структурой боковых цепей. Геометрическая изомерия циклоалканов связана с различным расположением

заместителей

относительно плоскости цикла:

Оптическая

изомерия характерна для циклоалканов,

молекулы которых не имеют плоскости

симметрии. Она неразрывно связана с

геометрической изомерией. Так,

транс-1,2-диметилциклопропан существует

в виде пары энантиомеров:

В

молекулах циклоалканов атомы углерода

находятся в состоянии sр3-гибридизации.

Но если молекулы алканов обладают

значительной гибкостью за счет свободного

вращения вокруг углерод-углеродных

связей, то молекулы циклоалканов,

несмотря на возможные конформационные

повороты, представляют собой в определенной

степени жесткие образования. Для молекул

циклоалканов, как и для алканов, характерны

торсионное напряжение

(напряжение Питцера), связанное со

взаимодействием химических связей в

заслоненной или частично заслоненной

конформациях, и напряжение Ван-дер-Ваальса,

обусловленное взаимным отталкиванием

заместителей при сближении на расстояние,

близкое к сумме их вандерваальсовых

радиусов. Для некоторых циклоалканов

также характерно напряжение, связанное

с отклонением валентных углов между

углерод-углеродными связями в цикле от

нормального (тетраэдрического) значения.

Это напряжение получило название

«угловое», или «напряжение Байера». По

этой теории циклоалканы рассматривались

в форме плоских многоугольников.

Фактором, определяющим прочность цикла,

считалось напряжение, вызванное

отклонением внутренних валентных углов

между атомами углерода в цикле от угла

109°28' в метане. Чем больше такое отклонение,

тем выше напряжение и менее устойчив

цикл. Напряжение Байера оценивают

посредством валентного отклонения (α),

приходящегося на одну связь (сторона

угла). Для циклопропана валентное

отклонение составляет α = (109° 28' – 60°)/2

= 24° 44', циклобутана — α4 = (109° 28' – 90°)/2 =

9° 44', циклопентана — α5 = (109° 28' – 108°)/2 =

0° 44' и т. д. Трехчленный цикл менее

устойчив, чем четырехчленный, а тот, в

свою очередь, менее устойчив, чем

пятичленный цикл. Пространственное

строение циклоалканов определяется

разной конформационной подвижностью

углеродных атомов, зависящей от числа

звеньев в цикле. Молекула любого

циклоалкана стремится принять в

пространстве такую форму (конформацию),

в которой сумма углового, торсионного

и вандерваальсового напряжений была

бы минимальной. Из всех циклоалканов

наиболее жесткую структуру имеют

соединения, содержащие трехчленный

цикл. Поскольку в соответствии с правилами

геометрии три точки всегда лежат в одной

плоскости, трехчленный цикл может иметь

только плоское строение. Атомы водорода

в таком цикле находятся в заслоненной

конформации, что создает сильное

торсионное напряжение. Поворот вокруг

углерод-углеродных связей невозможен.

Внутренние валентные углы между связями

С—С в трехчленном цикле сильно отклонены

от тетраэдрического значения (109° 28'), в

результате чего возникает большое

угловое напряжение. Молекула циклогексана

существует в виде двух крайних конформаций

— «кресло» и «ванна» («лодка»), которые

легко переходят друг в друга. В указанных

конформациях все валентные углы

тетраэдрические, а следовательно,

отсутствует угловое напряжение. Более

устойчивой является конформация

«кресло», поскольку в ней все атомы

водорода и углерода находятся в

заторможенной конформации, что исключает

торсионное напряжение. В конформации

«ванна» при атомах углерода, расположенных

в «основании», водородные атомы находятся

в заслоненной конформации, создающей

определенное торсионное напряжение.

Эта конформация, являясь гибкой

структурой, может переходить в несколько

более устойчивую форму (с меньшим

заслонением), называемую твист-конформацией

(искаженная «ванна»). Энергия конформации

«кресло» примерно на 33 кДж/моль ниже

энергии конформации «ванна» и на 21

кДж/моль — энергии твист-конформации.

Поэтому при обычных условиях преобладающая

часть молекул циклогексана (99,9 %)

существуют в конформации «кресло»,

причем кольцо претерпевает непрерывную

инверсию, то есть в результате вращения

вокруг углерод-углеродных связей одна

конформация «кресло» переходит в другую

с промежуточным образованием конформации

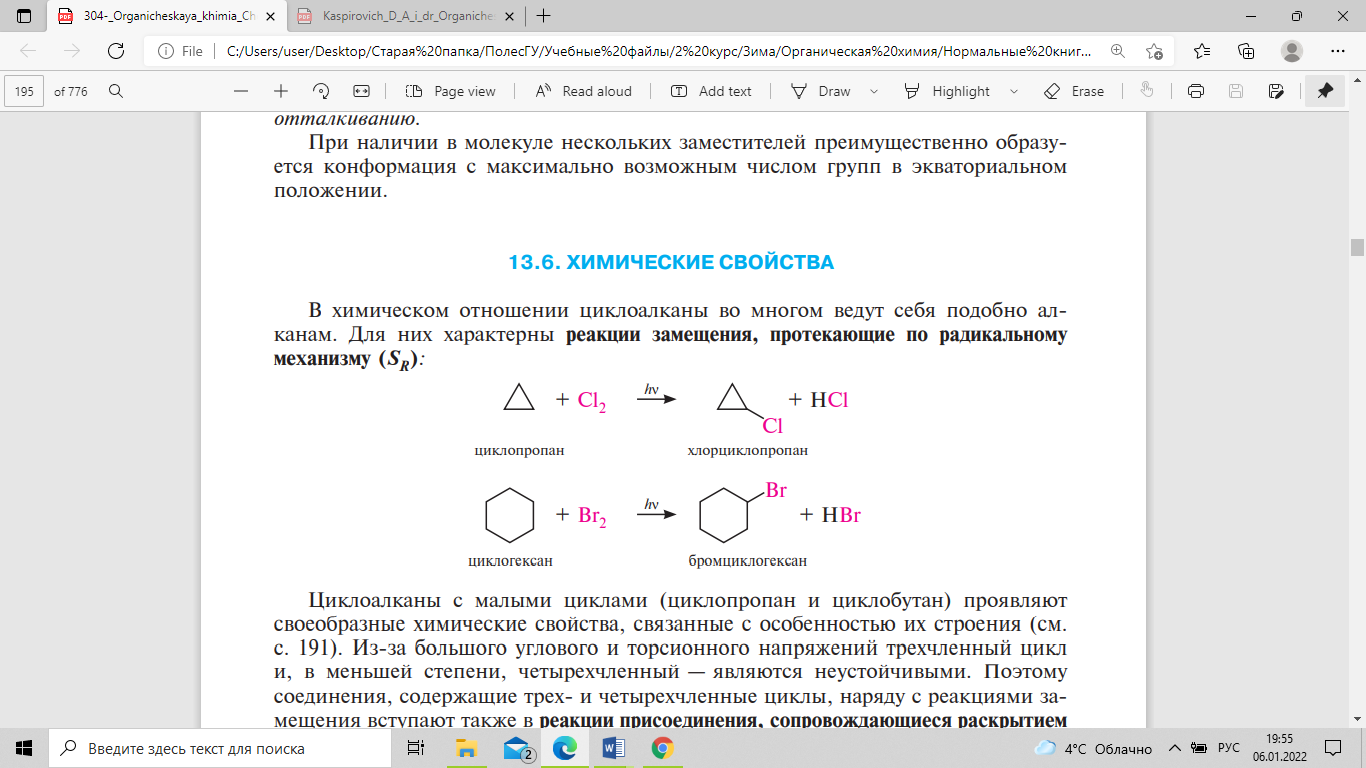

«ванна» и твист-конформации. В химическом

отношении циклоалканы во многом ведут

себя подобно алканам. Для них характерны

реакции замещения, протекающие по

радикальному механизму (SR):

Оптическая

изомерия характерна для циклоалканов,

молекулы которых не имеют плоскости

симметрии. Она неразрывно связана с

геометрической изомерией. Так,

транс-1,2-диметилциклопропан существует

в виде пары энантиомеров:

В

молекулах циклоалканов атомы углерода

находятся в состоянии sр3-гибридизации.

Но если молекулы алканов обладают

значительной гибкостью за счет свободного

вращения вокруг углерод-углеродных

связей, то молекулы циклоалканов,

несмотря на возможные конформационные

повороты, представляют собой в определенной

степени жесткие образования. Для молекул

циклоалканов, как и для алканов, характерны

торсионное напряжение

(напряжение Питцера), связанное со

взаимодействием химических связей в

заслоненной или частично заслоненной

конформациях, и напряжение Ван-дер-Ваальса,

обусловленное взаимным отталкиванием

заместителей при сближении на расстояние,

близкое к сумме их вандерваальсовых

радиусов. Для некоторых циклоалканов

также характерно напряжение, связанное

с отклонением валентных углов между

углерод-углеродными связями в цикле от

нормального (тетраэдрического) значения.

Это напряжение получило название

«угловое», или «напряжение Байера». По

этой теории циклоалканы рассматривались

в форме плоских многоугольников.

Фактором, определяющим прочность цикла,

считалось напряжение, вызванное

отклонением внутренних валентных углов

между атомами углерода в цикле от угла

109°28' в метане. Чем больше такое отклонение,

тем выше напряжение и менее устойчив

цикл. Напряжение Байера оценивают

посредством валентного отклонения (α),

приходящегося на одну связь (сторона

угла). Для циклопропана валентное

отклонение составляет α = (109° 28' – 60°)/2

= 24° 44', циклобутана — α4 = (109° 28' – 90°)/2 =

9° 44', циклопентана — α5 = (109° 28' – 108°)/2 =

0° 44' и т. д. Трехчленный цикл менее

устойчив, чем четырехчленный, а тот, в

свою очередь, менее устойчив, чем

пятичленный цикл. Пространственное

строение циклоалканов определяется

разной конформационной подвижностью

углеродных атомов, зависящей от числа

звеньев в цикле. Молекула любого

циклоалкана стремится принять в

пространстве такую форму (конформацию),

в которой сумма углового, торсионного

и вандерваальсового напряжений была

бы минимальной. Из всех циклоалканов

наиболее жесткую структуру имеют

соединения, содержащие трехчленный

цикл. Поскольку в соответствии с правилами

геометрии три точки всегда лежат в одной

плоскости, трехчленный цикл может иметь

только плоское строение. Атомы водорода

в таком цикле находятся в заслоненной

конформации, что создает сильное

торсионное напряжение. Поворот вокруг

углерод-углеродных связей невозможен.

Внутренние валентные углы между связями

С—С в трехчленном цикле сильно отклонены

от тетраэдрического значения (109° 28'), в

результате чего возникает большое

угловое напряжение. Молекула циклогексана

существует в виде двух крайних конформаций

— «кресло» и «ванна» («лодка»), которые

легко переходят друг в друга. В указанных

конформациях все валентные углы

тетраэдрические, а следовательно,

отсутствует угловое напряжение. Более

устойчивой является конформация

«кресло», поскольку в ней все атомы

водорода и углерода находятся в

заторможенной конформации, что исключает

торсионное напряжение. В конформации

«ванна» при атомах углерода, расположенных

в «основании», водородные атомы находятся

в заслоненной конформации, создающей

определенное торсионное напряжение.

Эта конформация, являясь гибкой

структурой, может переходить в несколько

более устойчивую форму (с меньшим

заслонением), называемую твист-конформацией

(искаженная «ванна»). Энергия конформации

«кресло» примерно на 33 кДж/моль ниже

энергии конформации «ванна» и на 21

кДж/моль — энергии твист-конформации.

Поэтому при обычных условиях преобладающая

часть молекул циклогексана (99,9 %)

существуют в конформации «кресло»,

причем кольцо претерпевает непрерывную

инверсию, то есть в результате вращения

вокруг углерод-углеродных связей одна

конформация «кресло» переходит в другую

с промежуточным образованием конформации

«ванна» и твист-конформации. В химическом

отношении циклоалканы во многом ведут

себя подобно алканам. Для них характерны

реакции замещения, протекающие по

радикальному механизму (SR):

Циклопропан

и циклобутан проявляют химические

свойства, связанные с особенностью их

строения. Из-за большого углового и

торсионного напряжений трехчленный

цикл и, в меньшей степени, четырехчленный

— являются неустойчивыми. Поэтому

соединения содержащие трех- и четырехчленные

циклы, наряду с реакциями замещения

вступают также в реакции присоединения,

сопровождающиеся раскрытием цикла.

Циклопропан в присутствии катализаторов

Ni, Рt и нагревании до 50 °С легко присоединяют

водород. Циклобутан присоединяет водород

при более высокой температуре (200 °С).

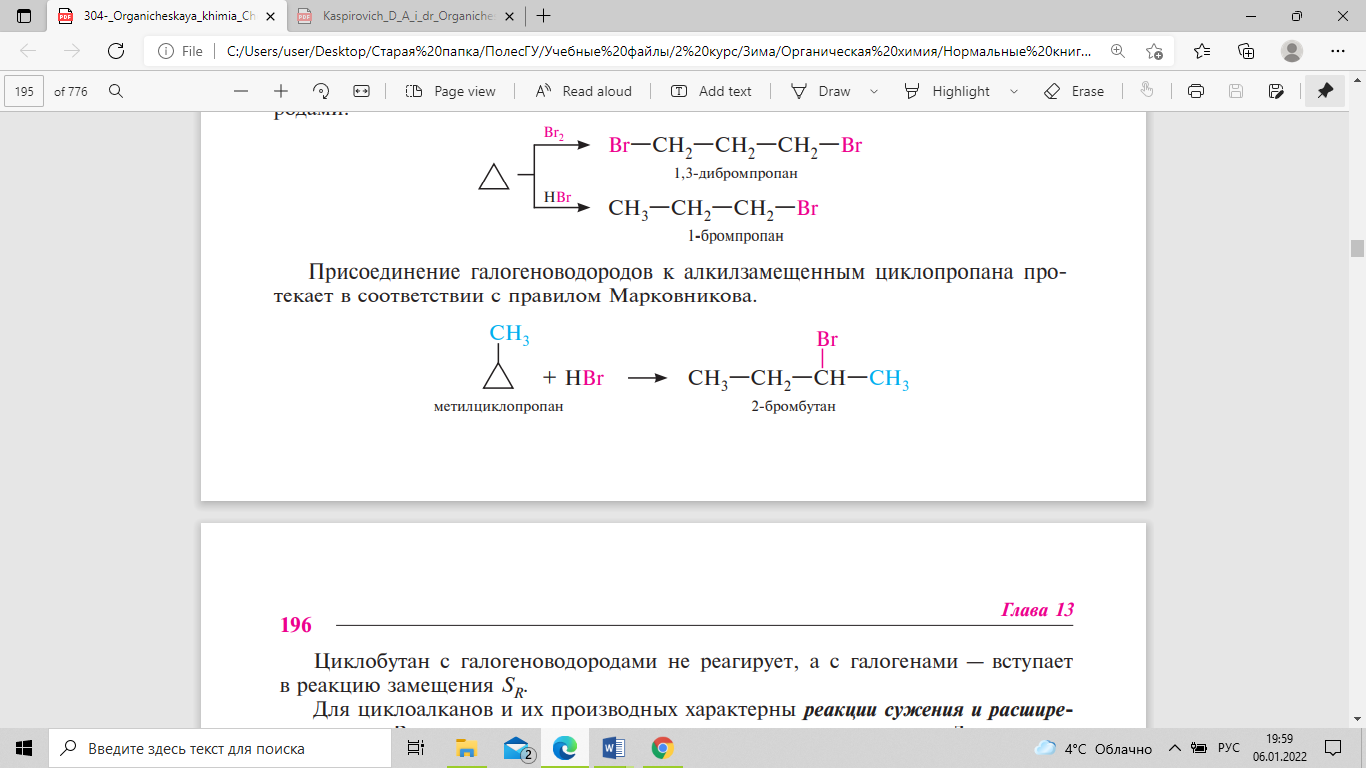

Аналогично протекает реакция циклопропана

с галогенами и галогеноводородами:

Циклопропан

и циклобутан проявляют химические

свойства, связанные с особенностью их

строения. Из-за большого углового и

торсионного напряжений трехчленный

цикл и, в меньшей степени, четырехчленный

— являются неустойчивыми. Поэтому

соединения содержащие трех- и четырехчленные

циклы, наряду с реакциями замещения

вступают также в реакции присоединения,

сопровождающиеся раскрытием цикла.

Циклопропан в присутствии катализаторов

Ni, Рt и нагревании до 50 °С легко присоединяют

водород. Циклобутан присоединяет водород

при более высокой температуре (200 °С).

Аналогично протекает реакция циклопропана

с галогенами и галогеноводородами:

Присоединение

галогеноводородов к алкилзамещенным

циклопропана протекает в соответствии

с правилом Марковникова. Циклобутан с

галогеноводородами не реагирует, а с

галогенами — вступает в реакцию замещения

SR. Для циклоалканов и их производных

характерны реакции сужения и расширения

циклов. Реакции протекают в присутствии

катализаторов кислот Льюиса:

Присоединение

галогеноводородов к алкилзамещенным

циклопропана протекает в соответствии

с правилом Марковникова. Циклобутан с

галогеноводородами не реагирует, а с

галогенами — вступает в реакцию замещения

SR. Для циклоалканов и их производных

характерны реакции сужения и расширения

циклов. Реакции протекают в присутствии

катализаторов кислот Льюиса:

![]()