- •Лекционный материал по дисциплине: электрические станции и подстации

- •Технологический процесс получения электрической энергии на кэс

- •Технологический процесс получения электрической энергии на тэц

- •Технологический процесс получения электрической энергии на гэс, гаэс

- •Технологический процесс получения электрической энергии на аэс

- •Нетрадиционные источники получения электрической энергии

- •Парогазовые установки

- •Газотурбинные электростанции

- •Различие между кэс и тэц

- •Синхронные генераторы: конструкция, принцип действия, параметры.

- •Системы охлаждения синхронных генераторов.

- •Системы возбуждения синхронных генераторов.

- •Арв. Работа систем ук, убф, уэмк

- •Параллельная работа синхронных генераторов.

- •Силовые трансформаторы: назначение, принцип действия, конструкция, параметры.

- •Система охлаждения трансформаторов и автотрансформаторов

- •Особенности конструкции автотрансформаторов. Параметры и режимы работы автотрансформаторов

- •Регулирование напряжения трансформаторов и автотрансформаторов.

- •Допустимые перегрузки трансформаторов и автотрансформаторов.

- •Способы гашения дуги постоянного и переменного тока в выключателях вн.

- •Выключатели вн. Требования к выключателям вн. Параметры выключателей.

- •Разъединители внутренней и наружной установки. Конструкция, параметры, назначение.

- •Отделители и короткозамыкатели. Конструкция, параметры, назначение.

- •Измерительные та: Назначение, конструкция, принцип действия, режим работы, погрешности.

- •Измерительные tv. Назначение, конструкция, принцип действия, режим работы, погрешности.

- •Первичные схемы электростанций и подстанций. Требования к схемам. Критерии выбора схем.

- •Структурные схемы электростанций и подстанций

- •28. Схема подстанций с одной секционированной сш

- •29. Схема тэц с одной секционированной сш

- •30. Схема тэц с двумя сш

- •31. Упрощенные схемы ру

- •32. Схемы с одной рабочей и обходной системами шин

- •33. Схема с двумя рабочими и обходной системами шин.

- •34. Схемы 3/2, 4/3

- •35. Схемы питания с.Н. Кэс, блочных тэц. Выбор источников питания сн.

- •36. Схемы питания с.Н. Тэц, блочных тэц. Выбор источников питания сн

- •37. Схемы питания с.Н. Пс. Выбор источников питания сн.

- •38. Требования к конструкциям ору

- •39. Зру. Требования пуэ к зру

- •40. Кру, крун. Требования пуэ к кру, крун.

- •41 Выбор выключателей

- •42 Выбор трансформаторов тока

- •43. Выбор трансформаторов напряжения

- •44. Типы проводников, применяемых на эл. Станциях и пс. Конструкция гибких токопроводов, шинных мостов, комплектных пофазно-экранированных токопроводов.

- •45. Виды, причины и последствия коротких замыканий

- •46. Назначение и порядок выполнения расчетов

- •47. Способы преобразования схем замещения.Особенности расчета токов кз в с.Н.

- •48. Способы ограничения токов кз. Реакторы.

- •49. Выбор блочных транс и транс связи на электростанц и подстанциях

- •50. Метод приведенных затрат при технико-экономическом сравнении вариантов

- •51. Режимы работы нейтралей в электроустановках различного напряжения. Применение компенсирующих устройств

47. Способы преобразования схем замещения.Особенности расчета токов кз в с.Н.

1.Метод последовательного и параллельного соединения проводников.

2.Преобразования «звезда» в «треугольник» и наоборот.

3.Метод перегиба/наложения: если схема симметрична относительно какой-то оси, то её можно перегнуть по этой оси, сложив параллельно сопротивления , которые накладываются друг на друга.

4.Метод коэффициентов участия. Если в схеме необходимо несколько генераторных ветвей перенести в т. КЗ, то применяют этот метод, который заключается в следующем:

1) Определяют эквивалентное сопротивление, сложив параллельно переносимые сопротивления: Хэкв=Х1|Х2|Х3

2) Определяют результирующее сопротивление, сложив последовательно Хэкв и то сопротивление, через которое нужно перепрыгнуть: Хрез=Х1+Хэкв

3) Определяют коэффициенты участия, разделив Хэкв на каждое переносимое сопротивление:

СG1=Хэкв/Х2,

СG2=Хэкв/Х3,

СG3=Хэкв/Х4.

4) Проверяют правильность сделанных преобразоваий: СG1+СG2+СG3=1

5) Определяют переносимые в т. КЗ сопротивления, разделив Хрез на каждый коэффициент участия:Х5=Хэкв/СG1,Х6=Хэкв/СG2,Х7=Хэкв/СG3.

При КЗ в системе собственных нужд электростанций существенное влияние на характер процесса и значение тока КЗ оказывают двигатели, включенные вблизи места повреждения. Наиболее существенно это проявляется в сетях собственных нужд (с.н.) 6 кВ крупных ТЭС и АЭС. Для привода механизмов с.н. применяют в основном асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором. При близком КЗ напряжение на выводах двигателей снижается и оказывается меньше их ЭДС. Электродвигатели переходят в режим генератора, посылающего ток в место повреждения. Синхронные двигатели тоже подпитывают место КЗ.

Расчет токов при K3 на сборных шинах собственных нужд электростанций производится в следующей последовательности.

1. На основании исходных данных составляется расчетная схема электроустановки.

2. Составляется схема замещения для определения токов K3 от внешних источников (энергосистемы, включая электростанцию) и определяется результирующее сопротивление их до т. КЗ, а затем рассчитываются составляющие тока КЗ Iп0С=IпtС, iat, iудС со стороны системы.

1.Определяется

суммарная номинальная мощность всех

электродвигателей

,

подключенных к системе сборных шин с.н.

6 кВ, где рассматривается K3.

Рассчитывается начальное значение

периодической составляющей тока

двигателей

,

подключенных к системе сборных шин с.н.

6 кВ, где рассматривается K3.

Рассчитывается начальное значение

периодической составляющей тока

двигателей

или если рассматривается КЗ за ТСН с расщепленной обмоткой НН.

2.Определяется

периодическая составляющая тока КЗ от

двигателей в момент

3.Рассчитывается

апериодическая составляющая тока КЗ

от двигателей в момент

:

:

4.Находится

ударный ток КЗ от двигателей:

48. Способы ограничения токов кз. Реакторы.

Рост генераторных мощностей современных энергосистем, создание мощных энергообъединений, рост мощностей нагрузок приводят с одной стороны к росту электровооруженности и производительности труда, к повышению надежности и устойчивости электроснабжения, а с другой стороны — к существенному повышению уровней токов КЗ.

В настоящее время разработан комплекс мер, который позволяет регулировать уровни токов к. з., ограничивать их при развитии электроустановок. Однако применение таких средств не является самоцелью и оправданно только после специального технико-экономического обоснования.

Наиболее распространенными и действенными способами ограничения токов КЗ являются: секционирование электрических сетей; установка токоограничивающих реакторов, широкое использование трансформаторов с расщепленными обмотками низшего напряжения.

Первый способ является эффективным средством, которое позволяет уменьшить уровни токов КЗ в реальных электрических сетях в 1,5—2 раза. Решение о секционировании также должно приниматься после специального технико-экономического обоснования.

В распределительных сетях 10кВ и ниже широко применяется раздельная работа секций шин, питающихся от различных трансформаторов подстанции. Основной причиной, определяющей такой режим работы, является требование снижения токов КЗ, хотя и в этом случае отказ от непосредственной параллельной работы трансформаторов имеет свои отрицательные последствия: разные уровни напряжения по секциям, неравномерная загрузка трансформаторов и т. п.

При мощности понижающего трансформатора 25 MBА и выше применяют расщепление обмотки низшего напряжения на две, что позволяет увеличить сопротивление такого трансформатора в режиме КЗ примерно в 2 раза по сравнению с трансформатором без расщепления обмотки.

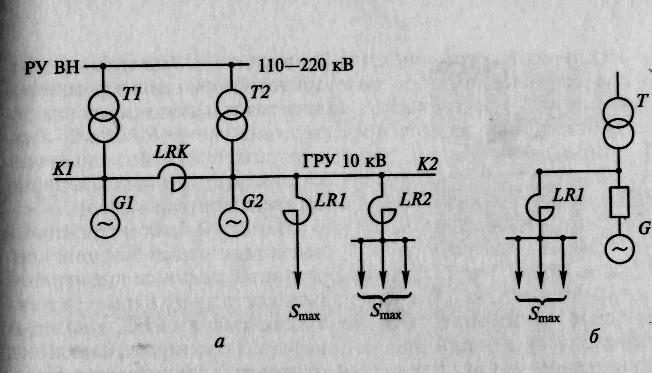

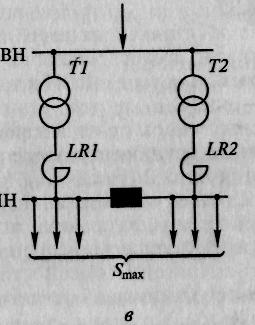

К специальным техническим средствам ограничения токов КЗ в первую очередь относятся токоограничивающие реакторы. Реакторы служат для ограничения токов КЗ в мощных электроустановках, а также позволяют поддерживать на шинах определенный уровень напряжения при повреждениях за реакторами. Токоограничивающие реакторы применяются на станциях типа ТЭЦ:

а) между секциями ГРУ (секционные реакторы) — реактор LRK на рис а;

б) для питания местных потребителей от сборных шин ГРУ (линейные LR1 или групповые LR2 реакторы) — рис. а;

в) для питания местных потребителей от блочных ТЭЦ через реактированные отпайки — рис. б.

Допустимая потеря напряжения в реакторе обычно не превышает 1,5—2%. Ограничений по потере напряжения в нормальном режиме работы нет в случае секционного реактора, поэтому его сопротивление может быть большим.

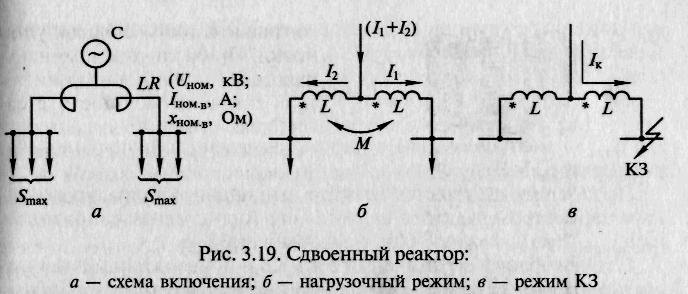

Наряду с рассмотренными выше реакторами обычной конструкции в электроустановках находят применение сдвоенные реакторы. Конструктивно они подобны обычным реакторам, но от средней точки обмотки имеется дополнительный вывод. В случае применения сдвоенных реакторов источник может быть присоединен к средней точке, а потребители — к крайним, или наоборот. Преимуществом сдвоенного реактора является то, что в зависимости от схемы включения и направления токов в обмотках индуктивное сопротивление его может увеличиваться или уменьшаться. Это свойство сдвоенного реактора обычно используется для уменьшения падения напряжения в нормальном режиме и ограничения токов при КЗ. Особенности сдвоенного реактора определяются наличием магнитной связи между ветвями каждой фазы. За счет взаимной индуктивности потеря напряжения в сдвоенном реакторе меньше, чем в случае обычного реактора с таким же индуктивным сопротивлением. Это обстоятельство позволяет эффективно использовать сдвоенный реактор в качестве группового. При использовании сдвоенного реактора по схеме когда к концам катушки реактора подключаются генераторы, а к середине - потребитель, выявляется дополнительное его свойство. При КЗ на выводах генератора 1 ток от генератора 2 протекает по ветвям в одном направлении. Взаимная индуктивность ветвей действует здесь согласно с собственной индуктивностью обмоток, обеспечивая значительный токоограничивающий эффект.

Реакторы выбирают по номинальному напряжению, номинальному току и номинальному индуктивному сопротивлению. Номинальное напряжение выбирают в соответствии с номинальным напряжением установки. Допускается использование реакторов в электроустановках с номинальным напряжением, меньшим номинального напряжения реакторов. Номинальный ток реактора Iном ≥ Imax. Индуктивное сопротивление реактора определяют, исходя из условий ограничения тока КЗ до заданного уровня. В большинстве случаев уровень ограничения тока КЗ определяется по коммутационной способности выключателей, намечаемых к установке или установленных в данной точке сети.

Как правило, первоначально известно начальное значение периодического тока КЗ Iп.о которое с помощью реактора необходимо уменьшить до требуемого уровня. По значению Iном. откл. определяется начальное значение периодической составляющей тока КЗ, при котором обеспечивается коммутационная способность выключателя. Для упрощения обычно принимают Iп.о, треб. = Iном. откл.

Результирующее

сопротивление, Ом, цепи К.З. до установки

реактора можно определить по выражению

![]()

Требуемое

сопротивление цепи К.З. для обеспечения

Iп.о.треб

:

![]()

Разность

полученных значений сопротивлений дает

требуемое сопротивление реактора

![]()

Далее по каталожным и справочным данным данным выбирают тип реактора с ближайшим большим индуктивным сопротивлением.

Фактическое значение тока при к.з. за реактором определяется следующим образом.

Вычисляется

значение результирующего сопротивления

цепи к.з. с учетом реактора:

![]()

а

затем определяется начальное значение

периодической составляющей тока к.з.

![]()

Выбранный реактор следует проверить на электродинамическую и термическую стойкость при протекании через него тока КЗ. Электродинамическая стойкость реактора гарантируется при соблюдении следующего условия: imax ≥ iуд , где iуд - ударный ток при трехфазном КЗ за реактором; imax - ток электродинамической стойкости реактора. Термическая стойкость реактора характеризуется временем термической стойкости и током термической стойкости: Втер = Iт2tт ≥ Вк , где Вк — расчетный тепловой импульс тока при КЗ за реактором.