Дифдиагностика

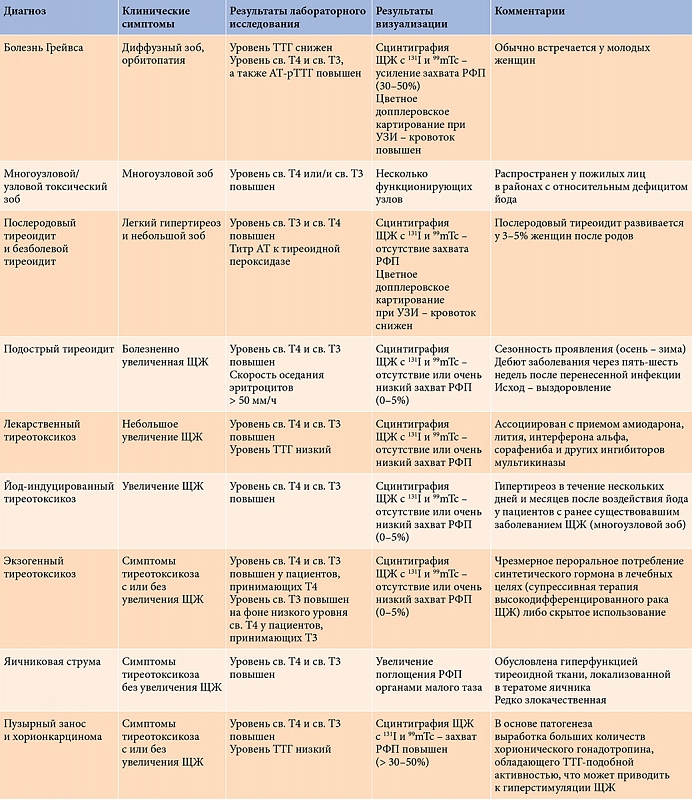

Гипертиреоидную фазу (хаши-токсикоз) следует дифференцировать с диффузным токсическим зобом.

В пользу аутоиммунного тиреоидита свидетельствуют:

- наличие аутоиммунного заболевания (в частности АИТ) у близких родственников;

- субклинический гипертиреоз;

- умеренная выраженность клинических симптомов;

- непродолжительный период тиреотоксикоза (менее полугода);

- отсутствие повышения титра антител к рецептору ТТГ;

- характерная УЗИ-картина;

- быстрое достижение эутиреоза при назначении незначительных доз тиреостатиков.

Эутиреоидную фазу следует дифференцировать с диффузным нетоксическим (эндемическим) зобом (особенно в районах с йоддефицитной недостаточностью).

Псевдоузловая форма аутоиммунного тиреоидита дифференцируется с узловым зобом, раком щитовидной железы. Пункционная биопсия в данном случае является информативной. Типичным морфологическим признаком для АИТ является локальная или распространенная инфильтрация лимфоцитами ткани ЩЖ (очаги поражения состоят из лимфоцитов, плазматических клеток и макрофагов, наблюдается пенетрация лимфоцитов в цитоплазму ацинарных клеток, что не характерно для нормальной структуры ЩЖ), а также наличие больших оксифильных клеток Гюртле-Ашкенази.

Лечение

Заместительная терапия левотироксином натрия показана при стойком субклиническом гипотиреозе (в случае как минимум двукратного выявления уровня ТТГ между 4–10 мЕд/л), при повышении уровня ТТГ в крови более 10 мЕд/л и у пациентов с явным гипотиреозом. Цель заместительной терапии – достижение и поддержание нормального уровня ТТГ и тиреоидных гормонов в крови.

В настоящее время отсутствуют какие-либо методы воздействия на собственно аутоиммунный процесс в щитовидной железе (препараты гормонов щитовидной железы, иммунодерпессанты, иммуномодуляторы, глюкокортикоиды, плазмаферез и т.д.), доказавшие свою эффективность.

При манифестном гипотиреозе (повышение уровня ТТГ и снижение уровня Т4), показана заместительная терапия левотироксином в средней дозе 1,6 – 1,8 мкг/кг массы тела пациента. Критерием адекватности указанной терапии является стойкое поддержание нормального уровня ТТГ в крови.

При субклиническом гипотиреозе (повышение уровня ТТГ в сочетании с нормальным уровнем Т4 в крови), рекомендуется: o повторное гормональное исследование через 3 – 6 месяцев с целью подтверждения стойкого характера нарушения функции щитовидной железы; если субклинический гипотиреоз выявлен во время беременности терапия левотироксином в полной заместительной дозе назначается немедленно; o заместительная терапия левотироксином показана при стойком субклиническом гипотиреозе (повышении уровня ТТГ в крови более 10 мЕд/л, а также в случае как минимум двукратного выявления уровня ТТГ между 5 – 10 мЕд/л); у лиц старше 55 лет и при наличии сердечно-сосудистых заболеваний заместительная терапия левотироксином проводится при хорошей переносимости препарата и отсутствии данных о декомпенсации этих заболеваний на фоне приема препарата; o критерием адекватности заместительной терапии субклинического гипотиреоза является стойкое поддержание нормального уровня ТТГ в крови.

При выявлении у женщин, планирующих беременность, антител к щитовидной железы и/или ультразвуковых признаков АИТ, необходимо исследовать функцию щитовидной железы (уровень ТТГ и свободного Т4 в крови) перед наступлением зачатия, а также контролировать ее в каждом триместре беременности.

Назначение препаратов левотироксина при АИТ (наличие антител к ткани щитовидной железы и/или ультразвуковых признаков аутоиммунной патологии) без нарушения функции щитовидной железы (нормальный уровень ТТГ в крови) нецелесообразно. Оно может обсуждаться лишь в относительно редких случаях значительного увеличения щитовидной железы, вызванного АИТ.

Физиологические дозы йода (около 200 мкг/сутки) не способны индуцировать развитие гипотиреоза и не оказывают отрицательного влияния на функцию щитовидной железы при уже существующем гипотиреозе, вызванном АИТ. 7. При назначении больным АИТ препаратов, содержащих йод в фармакологических дозах (более 1 мг в день), следует помнить о возможном риске манифестации гипотиреоза (или повышении потребности в тиреоидных гормонах при субклиническом и манифестном гипотиреозе) и контролировать функцию щитовидной железы.

Хирургическое лечение проводится после специальной медикаментозной подготовки (тиреостатики, бета-адреноблокаторы, препараты йода, плазмаферез), целью которой является достижение эутиреоидного состояния для профилактики тиреотоксического криза в ближайшем послеоперационном периоде (см. консервативное лечение).

Показания к хирургическому лечению: сочетание диффузного токсического зоба с неопластическими процессами; большие размеры зоба с признаками компрессии окружающих органов и анатомических структур (независимо от тяжести тиреотоксикоза); тиреотоксикоз тяжелой степени; отсутствие стойкого эффекта от консервативной терапии, рецидив заболевания; непереносимость тиреостатических препаратов; загрудинное расположение зоба.

Противопоказания к хирургическому лечению: диффузный токсический зоб тяжелой формы с декомпенсацией функций внутренних органов (недостаточность кровообращения III степени, анасарка, асцит и т. п.), тяжелые сопутствующие заболевания печени, почек, сердечно-сосудистой системы, психические заболевания, а также неадекватная предоперационная подготовка.

Объем операции — субтотальная резекция щитовидной железы с оставлением небольшого количества ткани с каждой либо с одной стороны (суммарно 4—6 г). Нельзя обойти вниманием наметившуюся в последние годы в ряде зарубежных стран тенденцию к выполнению тиреоидэктомии, что полностью устраняет риск рецидива тиреотоксикоза, при этом последующее развитие гипотиреоза не считается осложнением операции.

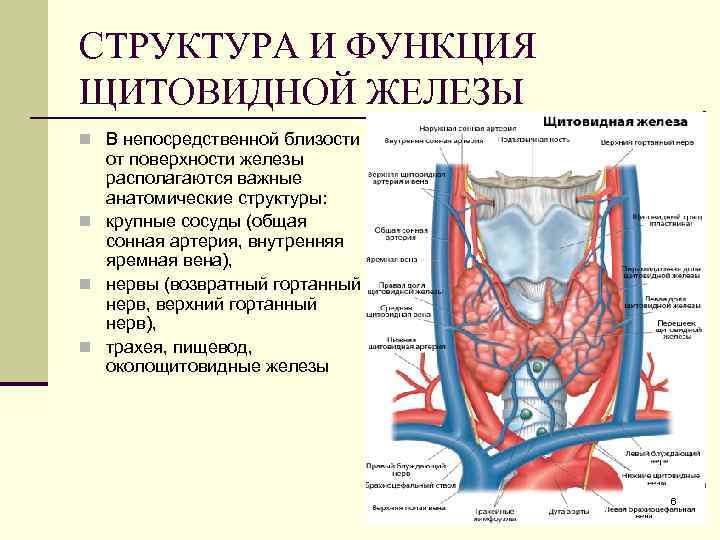

Послеоперационные осложнения — кровотечение с образованием гематомы (0,3—1%), парез или паралич голосовых связок в результате повреждения возвратного гортанного нерва (менее 5%), гипопаратиреоз транзи-торного или постоянного характера (0,5—3%), тиреотоксический криз, гипотиреоз, трахеомаляция.

Трахеомаляция. При длительно существующем зобе, особенно загрудинном, ретротрахеальном и позадипищеводном, вследствие постоянного давления его на трахею происходят дегенеративные изменения в кольцах трахеи, их истончение и размягчение — трахеомаляция. После удаления зоба вслед за экстубацией трахеи или в ближайшем послеоперационном периоде может произойти на вдохе сближение ее стенок и сужение просвета. Наступает острая асфиксия, способная привести к гибели больного, если не выполнить срочную трахеостомию. Встречается редко.

8. Тиреоидит риделя. Определение понятия. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, хирургическое лечение.

Фиброзный тиреоидит (тиреоидит Риделя). Редкое заболевание щитовидной железы (менее 0,1% всех оперированных), относящееся к висцеральным фиброматозам. Заболевание характеризуется разрастанием в щитовидной железе соединительной ткани, замещающей ее паренхиму, вовлечением в патологический процесс окружающих анатомических структур (трахея, пищевод, сосуды, нервы, мышцы). Описаны сочетания тиреоидита Риделя с ретроперитонеальным фиброзом, медиастинальным фиброзом, фиброзирующим альвеолитом, склерозирующим холангитом и др.

Клинически заболевание проявляется зобом каменистой плотности, безболезненным при пальпации, малоподвижным (инвазивный рост), не смещаемым при глотании. Пациенты в большинстве наблюдений находятся в эутиреоидном состоянии, однако по мере прогрессирования фиброза развивается гипотиреоз. В редких случаях возможно развитие гипопаратиреоза что обусловлено вовлечением в фиброзирующий процесс паращитовидных желез. В диагностике и дифференциальной диагностике важное значение придают УЗИ с тонкоигольной биопсией зоба (в цитограмме выявляют не многочисленные клетки фолликулярного эпителия, большое количество грубых соединительнотканных элементов). Во многих случаях для исключения злокачественного поражения требуется открытая биопсия во время oперации.

Лечение — хирургическое, что обусловлено высоким риском развития злокачественного поражения, инвазивным ростом, большими сложностями при морфологической верификации диагноза и трудностями исключения малигнизации до операции. Объем оперативного вмешательства — тиреоид эктомия. Выполнение радикальной операции сопряжено с большими тех ническими трудностями и немалым риском повреждения соседних органов и анатомических образований. В ряде случаев (при исключении малигниза ции) ограничиваются декомпрессией смежных органов без удаления вceй ткани щитовидной железы.

9. Тиреоидит хашимото. Определение понятия. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. Показания к медикаментозному и хирургическому лечению.

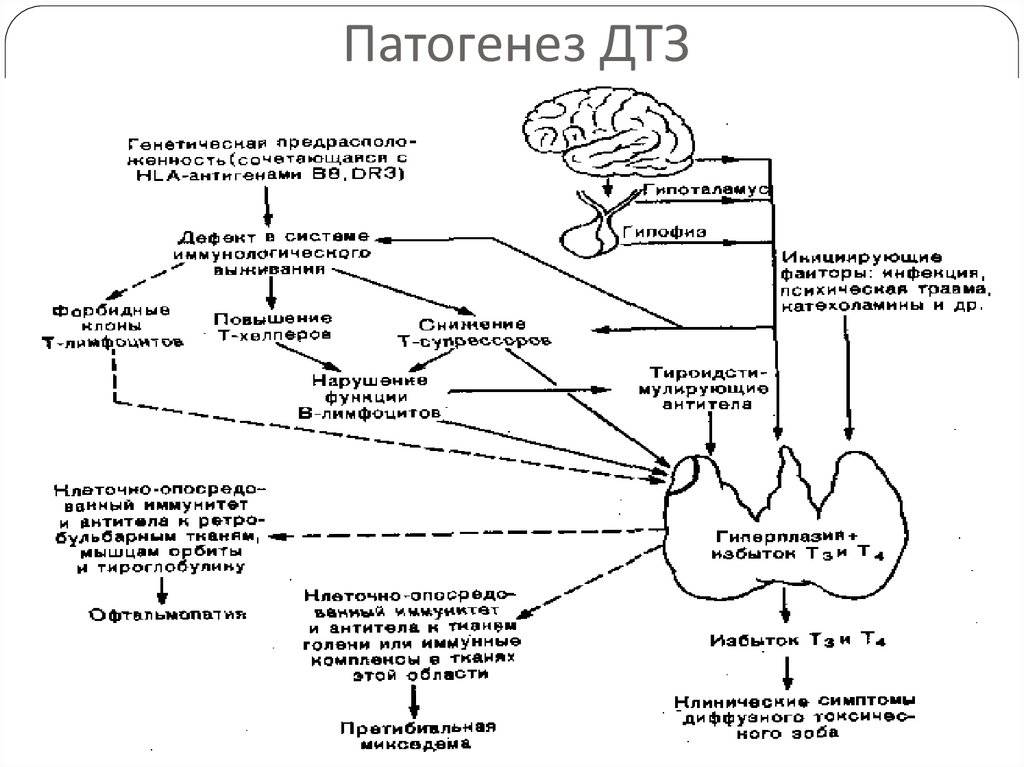

Аутоиммунный тиреоидит (зоб Хасимото). Значительно чаще встречается у женщин в возрасте 40—50 лет (соотношение заболевших мужчин и женщин 1:10—15). В генезе заболевания определенное значение имеет врожденное нарушение в системе иммунологического контроля. У больных, страдающих этим заболеванием, и их родственников часто наблюдаются другие аутоиммунные болезни (миастения, ревматоидный артрит, неспецифический язвенный колит, инсулинзависимый сахарный диабет, пернициозная анемия, болезнь Аддисона и др.).

При изучении генов системы HLAустановлено частое сочетание аутоиммунного тиреоидита с генамиHLA-B8,HLA-DR3,HLA-DR5.

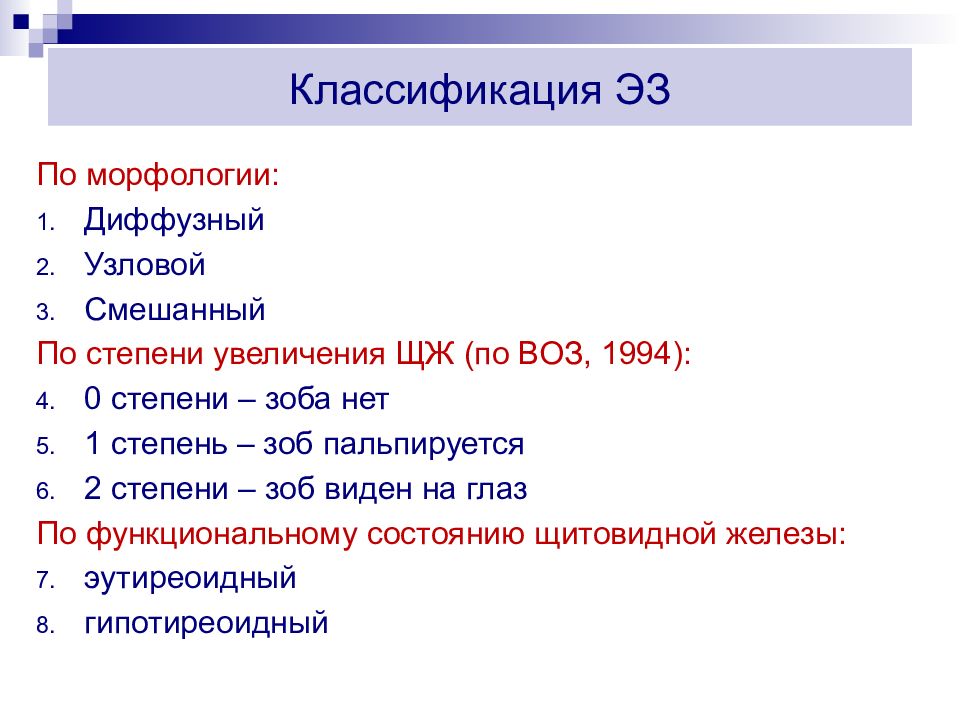

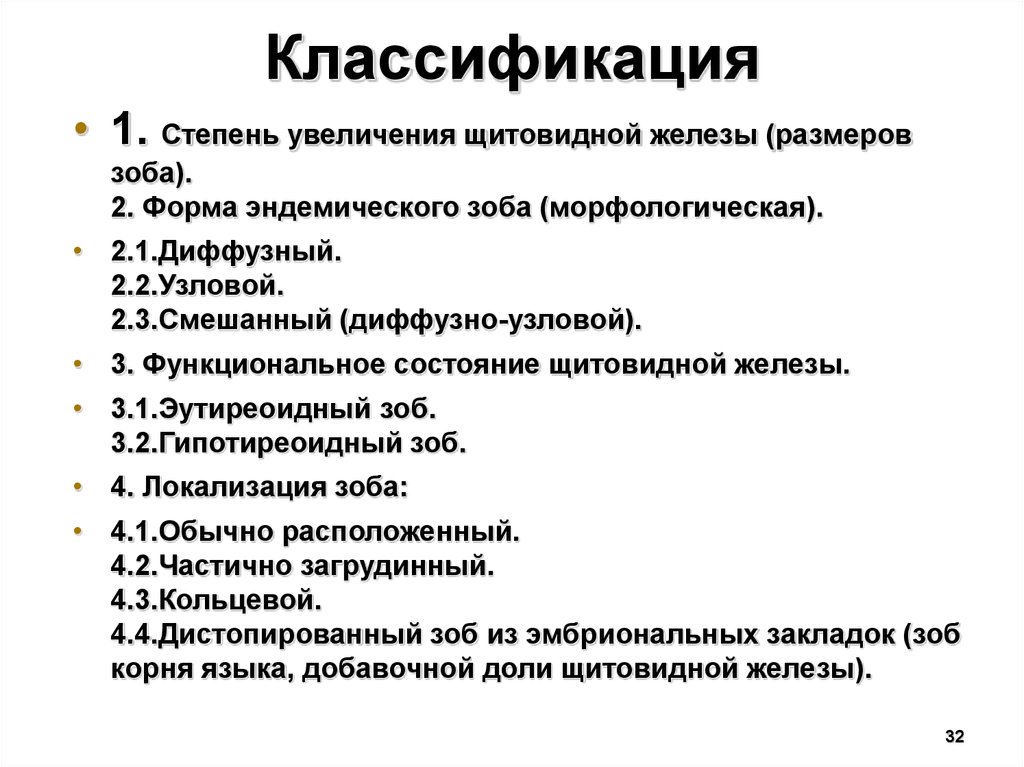

Выделяют две формы заболевания — атрофическую и гипертрофическую. При гистологическом исследовании обнаруживают выраженную инфильтрацию железы лимфоцитами и плазматическими клетками, разрушение фолликулов, очаги фиброза, оксифильные эпителиальные клетки Хюртле—Асканази.

Клиническая картина и диагностика. В течение заболевания функциональное состояние железы может меняться. Обычно вначале развивается тиреотоксикоз (транзиторный, обычно легкой степени), в дальнейшем — длительное эутиреоидное состояние и в более поздние сроки — гипотиреоз.

При гипертрофической форме хронического тиреоидита железа, как правило, увеличена за счет обеих долей, имеет плотную консистенцию, гладкую либо узловатую поверхность, обычно безболезненная, не спаяна с окружающими тканями, подвижна при пальпации. Регионарные лимфатические узлы не увеличены. Симптом сдавления органов шеи наблюдается редко. При атрофической форме щитовидная железа может не пальпироваться. В диагностике заболевания важное значение имеют результаты УЗИ с тонкоигольной аспирационной биопсией. Выявление в крови антител к тиреоглобули-ну и тиреоидной пероксидазе (микросомальному антигену) подтверждает диагноз. Уровень ТТГ зависит от функционального состояния щитовидной железы: при тиреотоксикозе он будет сниженным, в эутиреоидном состоянии — нормальным, а при гипотиреозе — повышенным.

Лечение консервативное, препаратами гормонов щитовидной железы (L-тироксин, тиреоидин и др.) с индивидуальным подбором дозы препарата и постоянным динамическим наблюдением, включающим УЗИ, гормональное исследование каждые 3 мес.

Показания к операции: сочетание аутоиммунного тиреоидита с неопластическим процессом; большие размеры зоба с признаками сдавле-ния органов шеи; отсутствие эффекта от консервативной терапии в течение 6 мес, прогрессирующее увеличение зоба. Объем операции — тиреоидэкто-мия. При сочетании с раком щитовидной железы (наблюлается редко) показана экстрафасциальная тиреоидэктомия, а в случае выявления злокачественной лимфомы — лучевая терапия. После операции проводят заместительную терапию препаратами гормонов щитовидной железы.