Физа_экз_мин

.pdfБИОЛОГИЧЕСКАЯ МЕМБРАНА, МОЛЕКУЛЯРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ИХ РЕГУЛЯЦИЯ

1.Молекулярная организация биологических мембран. Структура, свойства и функции билипидной мембраны.

Мембрана – барьер, который окружает цитоплазму, определяя границы клетки. Принципы строения: неоднородна, многие компоненты в непрерывном движении, компоненты асимметричны, существует флип-флоп.

Состоит из трех классов в-в: липидов, белков и углеводов.

Липиды: фосфолипиды, сфингозамещенные липиды, гликолипиды, стероиды. Мембранные белки по отношению к бислою:

1.Периферические

2.Интегральные (трансмембранные)

3.Полуинтегральные Функции:

●Формирование избирательного барьера, пропускающего одни молекулы и задерживающего другие ●Регуляция обмена веществ между клеткой и окружающей средой, а также между органеллами и цитозолем

●Распознавание химических посредников, достигающих поверхности клетки (рецепторная) ●Соединение между собой клеток посредством межклеточных контактов ●Прикрепление клетки к внеклеточному матриксу Глобально выделяют две основные функции:

1) Барьерная (мембрана расположена на границе двух фаз, гидрофобный слой, разделяющий две гидрофильные области); 2) «Матричная» (мембрана принимает непосредственное участие во всех видах обмена)

2.Типы липидов в мембране. Текучесть бислоя липидов и вращательная диффузия молекул. Фазовые переходы. Белки мембран.

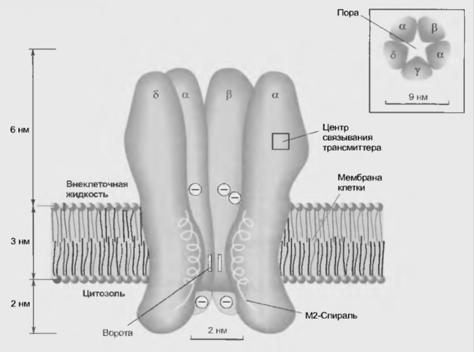

Белки мембраны:

●Интегральные — погружены в мембрану. (рецепторные белки)

●Трансмембранные — молекула белка проходит через всю толщу мембраны и выступает из нее на наружной и на внутренней поверхности. (поры, ионные каналы, переносчики, насосы, некоторые рецепторные белки).

●Периферические — находятся на наружной или внутренней поверхности мембраны. Могут связываться с интегральными белками.(рецепторные белки, ферменты).

С учетом выполняемых функций мембранные белки всех клеток делят на 5 классов: белкинасосы, белки-каналы, белки-рецепторы, ферменты и структурные белки.

Белки-насосы расходуют метаболическую энергию АТФ для перемещения ионов и молекул против концентрационных и электрохимических градиентов и поддерживают необходимые концентрации этих молекул в клетке.

Белки-рецепторы представлены белковыми молекулами, которые «узнают» то или иное биологически активное вещество Белки-каналы представляют собой пути избирательного переноса ионов и заряженных молекул

Ионоселективные каналы делят на химически- и электрозависимые. В первом случае раздражителем является вещество (медиатор, гормон, метаболит, лекарственное средство), во втором - возникающее в непосредственной близости от электрозависимого канала возбуждение, т.е. потенциал действия.

Ионоселективные каналы в зависимости от скорости их активации и переноса ионов делят на быстрые (например, натриевые) и медленные (например, калиевые, кальциевые). Белки-ферменты, обладающие высокой каталитической активностью, облегчают или замедляют протекание химических реакций как внутри самой мембраны, так и у ее поверхности.

Основные мембранные липиды: фосфолипиды, сфингозамещенные липиды, гликолипиды, стероиды Основная движущая сила самосборки – гидрофобные взаимодействия Также участвуют:

• Вандерваальсовы взаимодействия между углеводородными хвостами,

• электростатические и водородные связи между полярными головками и молекулами воды.

Динамические свойства мембран Липидный бислой представляет собой вязкую жидкость и характеризуется текучестью.

Текучесть – это макроскопическая характеристика всего липидного бислоя, ее величина обратна вязкости.

Чем длиннее и насыщеннее ацильные цепи, тем плотнее упаковка (текучесть снижается) Фазовые переходы.

При нормальных физиологических условиях мембраны находятся в жидком состоянии, однако, в отличие от жидкостей, они имеют строгую упорядоченную структуру, поэтому это состояние мембран называется жидкокристаллическим. С понижением температуры мембраны переходят из жидкокристаллического состояния (золь) в твердокристаллическое (гель).

3.Белки, связанные с бислоем липидов. Периферические, полуинтегральные и интегральные мембранные белки. Подвижность мембранных белков. Внемембранные поверхностные структуры.

Вопрос 2 В плоскости мембраны белки обладают латеральной подвижностью. Интегральные белки

перераспределяются в мембранах в результате взаимодействия с периферическими белками, элементами цитоскелета, молекулами в мембране соседней клетки и компонентами внеклеточного матрикса. Подвижность интегральных белков в мембране ограничена вследствие их взаимодействия с периферическими белками и гидрофобного связывания с липидами.

Вращательная подвижность белков связана с их вращением вокруг оси, перпендикулярной поверхности бислоя Гликокаликс — «заякоренные» в плазмалемме молекулы олигосахаридов, полисахаридов,

гликопротеинов и гликолипидов. Гликокаликс выполняет рецепторную и маркерную функции, а также участвует в обеспечении избирательности транспорта веществ и пристеночном (примембранном) пищеварении. Наличие гликокаликса характерно для клеток животных (в отличие от прокариотов, растений и грибов, где его нет.) Гликокаликс представляет собой молекулярное сито, пропускающего или не пропускающего молекулы, в зависимости от их величины, заряда и других параметров Функции в составе цитолеммы:

1.Иммунная защита клетки (иммунорезистентность)

2.Участие в м/кл. контактах

3.Рецепторная (углеводн. цепи мембранных белков)

4.Адсорбционно – накопительная (БАВ, ферменты, антигены, антитела, токсины)

4. Основные функции биологических мембран. Искусственные мембраны. Адгезия клеток.

Функции:

●Формирование избирательного барьера ●Регуляция обмена веществ между клеткой и окружающей средой, а также между органеллами и цитозолем

●Распознавание химических посредников, достигающих поверхности клетки (рецепторная) ●Соединение между собой клеток посредством межклеточных контактов ●Прикрепление клетки к внеклеточному матриксу Глобально выделяют две основные функции:

1)Барьерная (мембрана расположена на границе двух фаз, гидрофобный слой, разделяющий две гидрофильные области);

2)«Матричная» (мембрана принимает непосредственное участие во всех видах обмена) Искусственные мембраны получают с помощью специально разработанных методик. Такие мембранные системы обычно состоят из одного фосфолипида (природного или синтетического) или их смеси. В соответствующих условиях (например, при мягкой обработке ультразвуком) эти фосфолипиды образуют сферические бислойные везикулы. Везикулы, ограниченные липидным бислоем, называются липосомами.

Адгезия Адгезия - способность клеток избирательно прикрепляться друг к другу или к

компонентам внеклеточного матрикса.

•Молекулы адгезии. Клеточную адгезию реализуют специальные гликопротеины - молекулы адгезии (кадгерин, коннексин, лиганд-рецептор)

•Точечный адгезионный контакт. Прикрепление клеток к молекулам адгезии внеклеточного матрикса реализуют точечные (фокальные) адгезионные контакты). В образовании контакта участвуют трансмембранные рецепторы - интегрины, объединяющие внеклеточные и внутриклеточные структуры.

Адгезионные межклеточные контакты механически скрепляют клетки между собой. К ним относятся десмосома,, полудесмосома и промежуточный контакт.

●Десмосома объединяет 2 структуры. Одна из них (цитоплазматическая пластинка) осуществляет связь промежуточных филаментов клетки с плазматической мембраной; вторая - связь плазматической мембраны с внеклеточным межмембранным материалом (десмоглеей) в пределах десмосомы. Десмосомы поддерживают структурную целостность ткани, скрепляя клетки между собой.

●Промежуточный контакт (опоясывающая десмосома). Промежуточный контакт не только скрепляет мембраны соседних клеток, но и стабилизирует их цитоскелет, объединяя клетки с их содержимым в единую жёсткую систему наподобие точечным адгезионным контактам.

5. Цитоскелет и подмембранные компоненты клетки. Функции органелл клеток: ядра, рибосом, эндоплазматического ретикулума, комплекса Гольджи, эндосом, митохондрий, пероксисом. Типы межклеточных контактов.

Цитоскелет представляет собой динамическую структуру. Он состоит из трех фибриллярных компонентов. Каждый компонент представляет собой полимерную структуру, образованную повторами белковых субъединиц. Три компонента фибриллярной сети называются микротрубочки, актиновые филаменты и промежуточные филаменты. Подмембранный слой образован микротрубочками и сократимыми, актиновыми микрофиламентами. Подмембранный слой обеспечивает поддержание формы клетки, изменения клеточной поверхности, участвует в эндо- и экзоцитозе, секреции, движении. Ядро: хранение наследственной информации и передача ее дочерним клеткам в процессе деления, регуляция и контроль процессов жизнедеятельности клетки, участие в синтезе белка (транскрипция), место образования субъединиц рибосом.

Рибосомы: синтез белков ЭПС: у гранулярной ЭПС на мембране расположены рибосомы, и на ней осуществляется

сборка молекул белка. Функция гладкой ЭПС - синтез липидов, гликогена, холестерина, детоксикация эндогенный и экзогенных веществ, накопление кальция Комплекс Гольджи: сортировка белков и других молекул, процессинг молекул, синтез

полисахаридов и гликопротеинов, конденсация секреторного продукта, обеспечение новообразованных гранул мембраной (синтезированной в ЭПС), образование секреторных пузырьков, гидролазных пузырьков, мембранных пузырьков Митохондрии: обеспечивают клетку энергией, получаемой благодаря процессам

окисления, участвуют в синтезе нуклеиновых кислот и ряде белков, окислении жирных кислот, биосинтезе стероидов, участвуют в процессе апоптоза, участвуют в поддержании кальциевого гомеостаза Пероксисома: защищают клетку от действия перекиси водорода, обезвреживают ряд

веществ, ферменты пероксисом катализируют расщепление жирных кислот, участвуют в ряде катаболических и анаболических реакций.

Эндосома: перенос макромолекул с поверхности клетки в лизосому, прелизосомальный этап разрушения веществ (разрушение комплексов рецептор-лиганд, денатурация белковых молекул)

Межклеточные контакты — специализированные клеточные структуры, скрепляющие клетки для формирования тканей, создающие барьеры проницаемости и служащие для межклеточной коммуникации.

Межклеточные контакты подразделяют на следующие функциональные типы: замыкающий, адгезионные, коммуникационные (проводящие).

Плотные (замыкающие) соединения механически связывают клетки и препятствуют прохождению молекул между ними.

Адгезионные контакты механически связывают клетки между собой, но являются проницаемыми для ряда веществ. Это десмосомы (точечные, полудесмосомы, опоясывающие) и зубчатые соединения ( см вопрос 4)

Нексусы (щелевые контакты) формируются двумя мембранами контактирующих клеток. В каждой мембране интегральные белки коннексины формируют коннексон — полую трубочку.

6. Транспортная функция мембраны Пути перемещения веществ без помощи специфического переносчика. Основные представления о диффузии. Диффузия через мембрану клетки. Транспортные системы. Облегченная диффузия.

Без переносчика: осмос – движение молекул воды в сторону меньшего химического потенциала через полупроницаемую мембрану или движение молекул воды из зоны ее большей концентрации, в зону меньшей концентрации через полупроницаемую мембрану Диффузия через бислой – диффузия газов и жирорастворимых соединений через мембрану по градиенту концентрации – возможна благодаря особой структуре фосфолипидов.

1.Простая диффузия - газы, стероидные гормоны, жирорастворимые вещества

2.Облегченная диффузия - с белком-переносчиком по градиенту (транспорт глюкозы)

3.Диффузия через ионные каналы, водные каналы – пассивный ионный транспорт, транспорт воды.

Правило Овертона - способность веществ проникать в клетку в зависимости от их растворимости в липидах Чем больше полярных групп содержат молекулы вещества, тем хуже это вещество

проникает через липидный бислой в клетку. И наоборот Осмотическое давление - то давление, которое нужно приложить, чтобы остановить осмос

Количественная характеристика диффузии - коэффициент диффузии - физическая величина, которая численно равна количеству диффундирующего вещества, которое проникает за единицу времени через единицу поверхности при градиенте концентрации, равном единице.

Формула Фика -где dm – количество продиффундировавшего

-где dm – количество продиффундировавшего

вещества; dS – площадь сечения диффузионного потока, dτ – время – градиент концентрации, отрицательный потому, что диффузия идет от большей концентрации к

градиент концентрации, отрицательный потому, что диффузия идет от большей концентрации к

меньшей; D – коэффициент диффузии,

7. Транспортная функция мембраны. Активный транспорт. Виды активного транспорта. Работа натриево-калиевого насоса. Электрогенные 3Na/2K и 2Ca/2H насосы, их роль в функционировании клетки, механизмы работы. Электронейтральные обменники.

В зависимости от источника используемой энергии активный транспорт подразделяется на два типа: первично активный и вторично активный.

Первично активный транспорт перемещает ионы с помощью АТФ Вторично-активный транспорт использует градиент концентрации ионов относительно мембраны как источник энергии.

Поток ионов от более высокой концентрации с более низкой обеспечивает энергию для движения активно транспортируемого вещества из области его низкой концентрации в область высокой.

Транспортируемый белок имеет центр для активного связывания с транспортируемым веществом и центр связывания для иона ( обычно натрий).

Связывание иона с переносчиком вызывает изменения в переносчике, подобные тем, что происходят в первично-активном транспорте:

1.Изменение аффинности центра связывания на переносчике для трасп.вещества;

2.Изменение скорости, с которой центр связывания на переносчике перемещается от

одной поверхности до другой. Вторично активный транспорт делится на:

●симпорт (котранспорт) - натрий утягивает вещество против его градиента

●антипорт (контртранспорт) - натрий в клетку, а вещество - наружу.

8. Пассивные электрические свойства мембран клетки: сопротивление и емкость. Постоянные времени и длины.

Пассивные свойства мембраны можно полностью описать двумя параметрами: постоянной времени и постоянной длины.

Постоянная времени мембраны (тm) – это время, необходимое для того, чтобы импульс постоянного тока зарядил емкость мембраны (сферической клетки) на 63% или, точнее, довел ее заряд до 1 – 1/е от его конечного значения, обусловленного величиной импульса электрического тока.

IR = V inf (максимально возможный заряд мембраны) tetta = RmCm

Vm=0,63IRm

Постоянная длины мембраны – расстояние от точки в нейроне, где при помощи внутриклеточного электрода был изменен мембранный потенциал, до той точки на аксоне, где этот потенциал потеряет 63% или, иначе, 1 - 1/е своей первоначальной величины.

где Rm – удельное сопротивление мембраны, rin - удельное сопротивление аксоплазмы, d – диаметр аксона.

Электрические характеристики мембран: ёмкость и сопротивление Емкостный компонент реальной мембраны обусловлен исключительно ее липидным

бислоем, а резистивный - белками, встроенными в липидный бислой и, прежде всего, белками, образующими ионные каналы.

Одно из этих пассивных электрических свойств — отношение изменения мембранного потенциала (дельта Vm ) к току I, текущему через мембрану. Это отношение называется сопротивлением мембраны (R) и измеряется в омах. Сопротивление характеризует способность мембраны препятствовать протеканию тока

9. Раздражимость и раздражители. Возбудимость и возбуждение Классификация раздражителей по природе, силе, адекватности. Требования к адекватному раздражителю.

Раздражимость — способность ткани отвечать на воздействия (раздражитель, стимул) внешней среды изменением структуры и функций организма и его клеток. Классификация по адекватности:

●адекватные: биологический объект генетически приспособлен к восприятию (лучи видимой части солнечного спектра для палочек и колбочек); ●неадекватные: биологический объект генетически не приспособлен к восприятию (кислота и щёлочь для сократительной реакции мышцы).

Классификация по природе:

физические: температурные, механические, электрические, световые, звуковые; физико-химические: изменения осмотического давления, изменения активной реакции среды, изменения электролитного состава, изменения коллоидального состояния; химические: лекарственные препараты, химические соединения, образующиеся в организме, яды и др.

Классификация по силе:

●подпороговые (не приводит к типичной реакции); ●пороговые (специфическая реакция); ●сверхпороговые (нестандартная реакция).

Возбудимость — способность клеточных мембран отвечать на действие адекватных раздражителей специфическими изменениями ионной проницаемости и мембранного потенциала.

Возбуждение — электрохимический процесс, идущий исключительно на мембране клетки. Обязательным признак: изменение электрического состояния цитоплазматической мембраны, запускающее специфическую функцию.

10-11. Принципы структурной организации ионных каналов. Каналы утечки. Общие представления о потенциал-управляемых ионных каналах. Активация и инактивация потенциал-управляемых каналов. Молекулярная организация Na+, Ca2+, K+ каналов. Механизмы ионной селективности.

Ионные каналы — поры в мембране, формируемые ее интегральными белками. Диаметр чуть больше иона.

●селективные (диаметр + заряженные и полярные поверхности субъединицы белка);

●неселективные;

●управляемые:

●потенциалуправляемые (механизм ворот канала);

●рецепторуправляемые:

●механоуправляемые (изменения натяжения мембраны, переданного через цитоскелет);

●лигандуправляемые (конформационных

изменений белка канала после его связывания со специфической молекулой);

●неуправляемые (каналы утечки).

12. Ионная проводимость мембраны и факторы, влияющие на нее. Вольт-амперные характеристики ионных каналов.

Проницаемость мембраны для иона определяется количеством каналов и соотношением открытых и закрытых каналов, т.е. чем больше каналов и чем больше из них в открытом состоянии, тем выше проницаемость для данного иона.

13-14. Механизмы перемещения ионов внутри каналов. Активация и инактивация потенциал-управляемых каналов. Лиганд-управляемые ионные каналы. Общие представления о лиганд-рецепторном взаимодействии.

См вопрос 10-11 Лигандуправляемые ИК совмещены с рецептором для того или иного химического

соединения. Два состояния: открытое и закрытое.

1.связывание R с лигандом;

2.обратимое изменение конформации = открытие;

3.разрушение (отсоединение) лиганда;

4.закрытие.

15. Механоуправляемые ионные каналы. Принципы регуляции работы ионных каналов.

Механоуправляемые ионные каналы изменяют свою проводимость для ионов либо за счет изменения натяжения билипидного слоя, либо через цитоскелет клетки. Множество механоуправляемых каналов сопряжено с механорецепторами, они существуют в слуховых клетках, мышечных веретенах, сосудистом эндотелии.

Все механоуправляемые каналы делятся на две группы:

•активирующиеся при растяжении клеток (SAC);

•инактивирующиеся при растяжении клеток (SIC).

Умеханоуправляемых каналов имеются все основные канальные признаки:

•пора, заполненная водой;

•воротный механизм;

•сенсор, реагирующий на растяжение.

При активации канала по нему происходит перемещение ионов по градиенту концентрации. Изменение состояния канала обеспечивается работой воротного механизма, который представлен двумя белковыми молекулами. Эти белковые молекулы, так называемые

активационные ворота и инактивационные ворота, изменяя свою конформацию, могут перекрывать ионный канал.

Для потенциалзависимого канала, в состоянии покоя активационные ворота закрыты, инактивационные ворота открыты (канал закрыт). При действии на воротную систему сигнала активационные ворота открываются и начинается транспорт ионов через канал (канал активирован). При значительной деполяризации мембраны клетки инактивационные ворота закрываются и транспорт ионов прекращается (канал инактивирован). При восстановлении уровня МП канал возвращается в исходное (закрытое) состояние.

В зависимости от сигнала, который вызывает открытие активационных ворот, селективные ионные каналы подразделяют на:

•хемочувствительные – регуляция лигандом;

•потенциалзависимые – регуляция мембранным потенциалом;

•механочувствительные – реагируют на деформацию мембраны.

16. Диффузия через мембранные ионные каналы. Диффузионное равновесие ионов. Формула диффузионного потенциала (Гендерсона), формула равновесного потенциала (Нернста), уравнение Гольдмана или уравнение постоянного поля.

Диффузия через бислой – диффузия газов и жирорастворимых соединений через мембрану по градиенту концентрации – возможна благодаря особой структуре фосфолипидов.

1.Простая диффузия - газы, стероидные гормоны, жирорастворимые вещества

2.Облегченная диффузия - с белком-переносчиком по градиенту (транспорт глюкозы)

3.Диффузия через ионные каналы, водные каналы – пассивный ионный транспорт,

транспорт воды.

Диффузионное равновесие — диффундирующее вещество достигает диффузионного равновесия, когда количество вещества, поступающего в любую область диффузионного пространства в единицу времени, становится равным количеству вещества, покидающего эту область, то есть входные и выходные потоки уравновешиваются.

Диффузный потенциал. Для его возникновения необходим контакт электролитов с различной концентрацией и различной подвижностью анионов и катионов (UH+ » UCl-).

Количественно величина  определяется уравнением Гендерсона:

определяется уравнением Гендерсона:

17. Роль пассивного ионного транспорта в формировании потенциала покоя и пассивного электротонического потенциала (ПЭП). Локальный ответ, его характеристика, механизм его возникновения, отличия от ПЭП.

Мембранный потенциал (или потенциал покоя) – это разность потенциалов между наружной и внутренней поверхностью мембраны в состоянии относительного физиологического покоя. Потенциал покоя возникает в результате двух причин:

1)неодинакового распределения ионов по обе стороны мембраны;

2)избирательной проницаемости мембраны для ионов. В состоянии покоя мембрана неодинаково проницаема для различных ионов. Клеточная мембрана проницаема для ионов K, малопроницаема для ионов Na и непроницаема для органических веществ. За счет этих двух факторов создаются условия для движения ионов. Это движение осуществляется без затрат энергии путем пассивного транспорта – диффузией в результате разности концент рации ионов.

Пассивные изменения потенциала зависят от электрической емкости и электрического сопротивления самой мембраны. Они связаны с воздействиями на мембраны раздражителей, которые изменяют потенциал покоя, но не влияют при этом на ионную проницаемость каналов. Электротонические (пассивные) потенциалы способны изменять величину порогового потенциала и соответственно повышают или уменьшают возбудимость мембраны. После прекращения действия раздражителя мембранный потенциал возвращается к исходному состоянию.

По сравнению с электротоническим потенциалом локальный ответ имеет более высокую амплитуду. По свойствам локальный ответ отличается от электротонического потенциала. По ряду свойств локальный ответ приближается к потенциалу действия. Он способен к самостоятельному развитию: сначала к нарастанию, а затем к снижению после окончания вызвавшего его стимула. Однако от потенциала действия локальный ответ отличается тем, что:

1)не имеет четкого порога возникновения,

2)не сопровождается абсолютной рефрактерностью, возбудимость во время локального ответа обычно повышена,

3)способен к суммации при нанесении второго подпорогового стимула на фоне ответа от предыдущего раздражения,

4)не подчиняется правилу "все или ничего”.

ПЭПТ

Локальный ответ