Шиза(полная)

.pdf

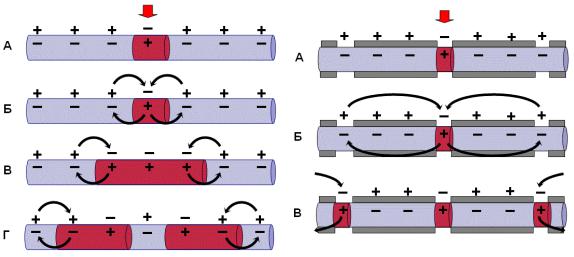

1. Электротоническое проведение возбуждения в нервном волокне

Возникнув в участке мембраны, возбуждение обладает способностью распространяться по мембране. Это свойство возбуждения имеет важное значение для работы нервной системы.

Возбуждение распространяется по нервным волокнам в обе стороны от места своего возникновения. Условием беспрепятственного распространения возбуждения является морфологическая и функциональная целостность нервного волокна. Возбуждение, распространяющееся по волокну, входящему в состав нерва, не передается на соседние нервные волокна.

Местное возбуждение (электротонический потенциал) распространяется по мембране с затуханием, на небольшое расстояние, без затрат метаболической энергии. Распространяющееся возбуждение (потенциал действия) проводится без затухания, на сколь угодно большие расстояния, для распространения требуется энергия АТФ.

Вбезмиелиновых нервных волокнах механизм распространения потенциала действия основан на том, что в каждом соседнем участке мембраны волокна происходит генерирование нового потенциала действия (градуальное распространение возбуждения). В миелиновых нервных волокнах потенциалы действия генерируются только в области перехватов Ранвье (скачкообразное распространение возбуждения).

Вмиелиновых нервных волокнах скорость распространения возбуждения выше, чем в безмиелиновых, вследствие скачкообразного (сальтаторного) характера распространения возбуждения.

2. Электрическое и химическое взаимодействие клеток. Проведение возбуждения между клетками Контакты клеток типа Tight junction, intermediate junction, desmosome, communicating junction (with gap junction (single gap junction channels & clusters) и without gap junctions). Их роль в проведении возбуждения

Плотный контакт - это зона характеризуется слияниями внешних листков мембран соседних клеток с образованием одиночной электронно-плотной полосы вдоль контакта и представляет собой сеть ветвящихся тонких гребней.

Промежуточный контакт - есть межклеточная щель (150-200А) заполненная гомогенным материалом низкой электронной плотности.

Десмосома - локальное дискообразное электронно-плотное образование располагающееся параллельно листку каждой клеточной мембраны. Межклеточное пространство - 240А. От каждой десмосомы внутрь расходятся пучки фибрилл.

Септированный контакт - межклеточное пространство 150-170А пересекается перегородками.

Щелевой контакт - щель шириной 20-40А. Именно этот тип контакта представляет интерес для физиологии с позиции межклеточного взаимодействия.

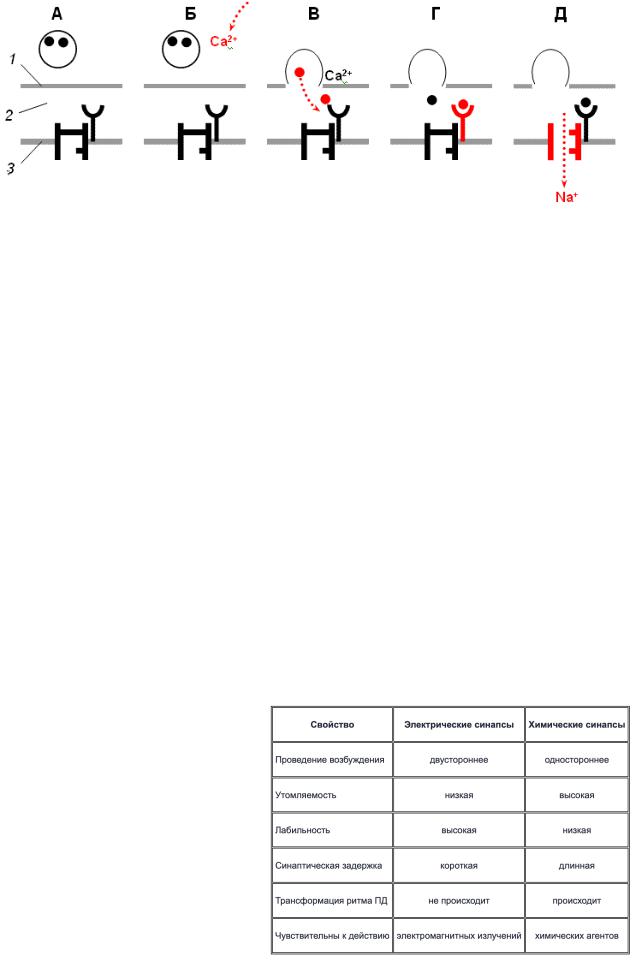

3. Химический синапс, его ультраструктура Механизм передачи сигнала в химическом синапсе. Медиаторы. Механизм возникновения постсинаптического потенциала. Понятие об ионотропных и метаботропных рецепторах.

Ультраструктура:

Конечная часть аксона (синаптическое окончание), подходя к иннервируемой клетке, теряет миелиновую оболочку и образует на конце небольшое утолщение (синаптическую бляшку). Ту часть мембраны аксона, которая контактирует с иннервируемой клеткой, называют пресинаптической мембраной. Синаптическая щель – узкое пространство между пресинаптической мембраной и мембраной иннервируемой клетки, которое является непосредственным продолжением межклеточного пространства. Постсинаптическая мембрана – участок мембраны иннервируемой клетки, контактирующий с пресинаптической мембраной через синаптическую щель. Особенности ультраструктуры химического синапса:

•широкая (20–50 нм) синаптическая щель;

•наличие в синаптической бляшке синаптических пузырьков (везикул), заполненных химическим веществом, при помощи которого передается возбуждение;

•в постсинаптической мембране имеются многочисленные хемочувствительные каналы (в возбуждающем синапсе – для Nа+ , в тормозном – для Cl – и К +), но отсутствуют потенциалчувствительные каналы.

Этапы и механизмы передачи возбуждения в возбуждающем химическом синапсе:

1)Синтез медиатора Медиатором называют химическое вещество, которое обеспечивает одностороннюю

передачу возбуждения в химическом синапсе. Некоторые медиаторы (например, ацетилхолин) синтезируются в цитоплазме синаптического окончания, и там же молекулы медиатора депонируются в синаптических пузырьках. Ферменты, необходимые для синтеза медиатора, образуются в теле нейрона и доставляются в синаптическое окончание путем медленного аксонного транспорта. Другие медиаторы (пептиды и др.) синтезируются и упаковываются в везикулы в теле нейрона, готовые синаптические пузырьки доставляются в синаптичекую бляшку за счет быстрого аксонного транспорта. Синтез медиатора и образование синаптических пузырьков осуществляется непрерывно.

2)Секреция медиатора Содержимое синаптических пузырьков может выбрасываться в синаптическую щель

путем экзоцитоза. При опорожнении одного синаптического пузырька в синаптичекую щель выбрасывается порция медиатора, которая включает около 10000 молекул.

Для активации экзоцитоза необходимы ионы Са2+ . В состоянии покоя уровень Са2+ в синаптическом окончании низок и выделения медиатора практически не происходит. Приход в синаптическое окончание возбуждения приводит к деполяризации пресинаптической мембраны и открытию потенциалчувствительных Са2+ -каналов. Ионы Са++ поступают в цитоплазму синаптического окончания и активируют опорожнение синаптических пузырьков в синаптическую щель.

3)Взаимодействие медиатора с рецепторами постсинаптической мембраны Молекулы медиатора диффундируют через синаптическую щель и достигают

постсинаптической мембраны, где связываются с рецепторами хемочувствительных Na+ -каналов. Присоединение медиатора к рецептору приводит к открытию Na+ -каналов, через которые в клетку входят ионы Na+. В результате входа в клетку положительно заряженных ионов происходит локальная деполяризация постсинаптической мембраны.

4)Инактивация медиатора Ферменты, находящиеся в синаптической щели, разрушают молекулы медиатора. В

результате происходит закрытие Na+ -каналов и восстановление МП постсинаптической клетки. Некоторые медиаторы (например, адреналин) не разрушаются ферментами, а удаляются из синаптической щели путем быстрого обратного всасывания в синаптическое окончание.

5)Генерация ПД В нейро-мышечном синапсе амплитуда единичного ВПСП (возбуждающий

постсинаптический потенциал) достаточно велика. Поэтому для генерации ПД в мышечной клетке достаточно прихода одного нервного импульса. Генерация ПД в мышечной клетке происходит в области, окружающей постсинаптическую мембрану.

Ионотропные рецепторы непосредственно связаны с ионными каналами клетки. А метаботропные рецепторы не имеют прямой связи с ионными каналами на поверхности клетки или её везикул и осуществляют передачу сигнала на них через те или иные внутриклеточные сигнальные механизмы, нередко — через G-белки.

4. Электричесий и химический синапсы, сравнительная характеристика. Их физиологические свойства, чувствительность к внешним регуляторным воздействиям.

Особенности ультраструктуры электрического синапса: -узкая (около 5 нм) синаптическая щель;

-наличие поперечных канальцев, соединяющих пресинаптическую и постсинаптическую мембрану.

Особенности ультраструктуры химического синапса: -широкая (20–50 нм) синаптическая щель;

-наличие в синаптической бляшке синаптических пузырьков (везикул), заполненных химическим веществом, при помощи которого передается возбуждение; -в постсинаптической мембране имеются многочисленные хемочувствительные каналы (в возбуждающем синапсе – для

Nа+ , в тормозном – для Cl – и К +), но отсутствуют потенциалчувствительные каналы.

5.Регуляция синаптической передачи (синаптическое облегчение и синаптическая депрессия). Регуляция высвобождения и обратного захвата нейромедиатора. Пресинаптические рецепторы (ауто- и гетерорецепторы). Способы инактивации нейромедиатора

В тормозном химическом синапсе молекулы медиатора, взаимодействуя с рецепторами постсинаптической мембраны, вызывают открытие К+ - и Cl – -хемочувствительных каналов. Вход в клетку Cl– и дополнительная утечка из клетки К+ приводят к гиперполяризации постсинаптической мембраны, которую называют тормозным постсинаптическим потенциалом (ТПСП) . Возникшая гиперполяризация, во-первых, снижает возбудимость клетки. Во-вторых, ТПСП может нейтрализовать возникший в другом месте клетки ВПСП.

Гетерорецепторы отвечают на нейротрансмиттеры, нейромодуляторы или нейрогормоны высвобождающиеся из близлежащих нейронов или других клеток. Гетерорецепторы противопоставляются ауторецепторам, которые чувствительны только к нейротрансмиттерам или гормонам, тех клеток в которых они располагаются. Согласно современным представлениям существует три способа инактивации медиатора: диффузия из синаптической щели; обратный захват пресинаптическим окончанием и ферментативная деградация.

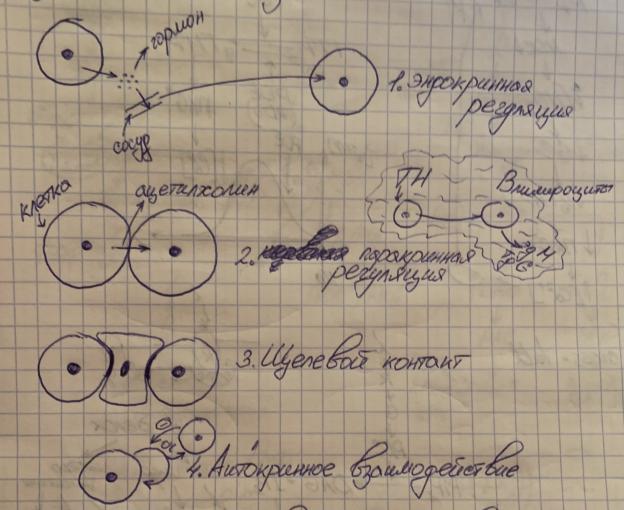

6.Понятие – сигнальная молекула. Классификация сигнальных молекул. Виды межклеточной сигнализации: эндокринная, паракринная, юкстакринная, интракринная.

Клетки-мишени – это клетки, которые специфически взаимодействуют с гормонами с помощью специальных белков-рецепторов. Эти белки-рецепторы располагаются на наружной мембране клетки, или в цитоплазме, или на ядерной мембране и на других органеллах клетки.

Основные этапы гормональной регуляции:

Синтез сигнальной молекулы→ Транспорт сигнальной молекулы→ Связывание сигнальной молекулы с рецептором клетки-мишени→ Связывание сигнальной молекулы с рецептором клетки-мишени→ Активация (ингибирование) внутриклеточной молекулы-

эффектора→ Изменение метаболизма клетки-мишени/ Инактивация сигнальной молекулы -аутокринная регуляция (саморегуляция биохимических процессов в клетки методами

обратной связи, субстратной индукцией, а также с помощью свободно-радикальных метаболитов, супероксида и оксида азота)

-паракринная регуляция (тканевые гормоны, нейромедиаторы) -эндокринная регуляция (истинные гормоны)

7.Физиологическое значение способов ограничения диффузии сигнальных молекул. Роль фосфорилирования и дефосфорилирования в передаче внутриклеточного сигнала

?

8.Специфичность лиганд-рецепторного взаимодействия и аффинность. Классификация рецепторов по механизму развития событий и локализации. Особенности передачи сигнала в рецепторах-каналоформерах.

По морфологическому принципу синапсы подразделяют на:

• нейро-мышечные (аксон нейрона контактирует с мышечной клеткой);

• нейро-секреторные (аксон нейрона контактирует с секреторной клеткой);

• нейро-нейрональные (аксон нейрона контактирует с другим нейроном):

•аксо-соматические (с телом другого нейрона),

•аксо-аксональные (с аксоном другого нейрона),

•аксо-дендритические (с дендритом другого нейрон).

Лигандом называют молекулу, которая может взаимодействовать с участком связывания молекулярного рецептора – специфическим участком молекулы, в основном, белковой природы, встроенной в мембрану клетки (мембранные рецепторы) или находящимся в цитоплазме.

При этом возможно два механизма связывания:

•электрическое притяжение между противоположно заряженными ионными или полярными группами лиганда и участка связывания в белке

•слабое притяжение, обусловленное ван-дер-ваальсовыми силами между неполярными областями двух молекул.

Силу связывания лиганда с участком связывания белка называют аффинностью или сродством. В зависимости от того, с позиции лиганда или участка связывания описывают аффинность, говорят либо об аффинности лиганда по отношению к участку связывания, либо об аффинности участка связывания по отношению к лиганду. В общем случае говорят об аффинности лиганд-рецепторного взаимодействия.

9. Понятие вторичные мессенджеры, классификация, характеристика.

Вторичный мессенджер гормонов — это вещество, которое передает сигнал от гормона на уровне клетки. Эти вещества выполняют роль посредника между гормоном и реакцией клетки на него. Одним из основных вторичных мессенджеров является циклический аденозинмонофосфат (циклический АМФ).

К наиболее распространенным вторичным посредникам относятся цАМФ (Аденозинмонофосфат) и другие циклические нуклеотиды, ионы кальция, оксид азота.

10.G-белки. Классификация, структура, функции. G-белок-ассоциированные рецепторы. Способы передачи сигнала.

G-белки (англ. G proteins) — это семейство белков, относящихся к ГТФазам и функционирующих в качестве вторичных посредников во внутриклеточных сигнальных каскадах. G-белки названы так, поскольку в своём сигнальном механизме они используют замену GDP на GTP как молекулярный функциональный «выключатель» для регулировки клеточных процессов.

G-белки делятся на две основных группы — гетеротримерные («большие») и «малые». Гетеротримерные G-белки — это белки с четвертичной структурой, состоящие из трёх субъединиц: альфа(α), бета (β) и гамма (γ). Малые G-белки — это белки из одной полипептидной цепи, они имеют молекулярную массу 20—25 кДа и относятся к суперсемейству Ras малых ГТФаз. Их единственная полипептидная цепь гомологична α- субъединице гетеротримерных G-белков. Обе группы G-белков участвуют во внутриклеточной сигнализации.

11.Регуляция активности протеинкиназ. G-белки-мономеры. Клеточные эффекты.

Протеинкиназы оказывают значительный эффект на жизнедеятельность клетки, и их активность тщательно регулируется фосфорилированием (в том числе и самофосфорилированием), связыванием с белками-активаторами или белкамиингибиторами и малыми молекулами.

G-белки мономеры гомологичны !-субъединицам гетеротримерных G-белков и

называются также малыми G-белками

Передают сигнал от активируемых внеклеточными агентами метаботропных рецепторов цитоплазматическим мишеням, таким как элементы цитоскелета и системы везикулярного транспорта.

12.Рецепторы с собственной гуанилатциклазной активностью. Механизм передачи сигнала. Гуанилатциклаза: цитозольная и мембранная. Физиологическая роль.

Рецепторные гуанилатциклазы – трансмембранные белки, способные индуцировать синтез цГМФ, связывающие натрийуретические пептиды, гуанилины и термостабильный бактериальный энтеротоксин. Отличительной чертой рецепторов являются система из 3 петель во внеклеточном домене, образованных дисульфидными связями, и внутриклеточный домен, содержащий примембранный киназа-гомологичный домен и С- концевой гуанилатциклазный домен. Рецепторы с гуанилатциклазной активностью классифицируются на основании входящего в их состав гуанилатциклазного домена (NPR-А, NPR-В, NPR-С). Причём рецептор NPR-С обладает коротким внутриклеточным доменом и существует для связывания избытка сигнального соединения.

Механизм работы рецепторных гуанилатциклаз заключается в связывании киназогомологичными участками молекул АТФ, что позволяет гуанилатциклазным доменам сблизиться и начать выполнять свою функцию. Однако синтез цГМФ прекращается, как только киназогомологичные домены теряют эту способность.

13.Оксид азота, его роль во внутриклеточной передачи сигнала.

Оксид азота (II) также является нейромедиатором, то есть участвует в передаче сигнала между нейронами. Это является частью его функции как газотрансмиттера и участника системы окислительно-восстановительных сигналов. В отличие от большинства других нейромедиаторов, которые способны переносить информацию в химических синапсах только в одном направлении — от пресинаптического нейрона к постсинаптическому при посредстве специализированных трансмембранных клеточных рецепторов, оксид азота (II), очень маленькая, незаряженная, одинаково хорошо растворимая и в воде, и в липидах молекула, не нуждается в специализированных трансмембранных рецепторах, поскольку может легко и свободно диффундировать и проникать в клетки сквозь биологические мембраны, и может переносить информацию в обе стороны.

14.Рецепторы с собственной тирозинкиназной активностью. Тирозиновые протеинкиназы. Каталитический центр тирозиновой протеинкиназы. Механизм передачи сигнала.

Рецепторы с тирозинкиназной активностью. Эти рецепторы при связывании с ними сигнальной молекулы димеризуются, что включает их активность и они фосфорилируют специфичные белки-эффекторы по остаткам тирозина. Активированные рецепторы часто фосфорилируют сами себя, что называется аутофосфорилированием. Например, таким образом действует инсулин (механизмы действия инсулина) и цитокины, относящиеся к факторам роста.

Тирозиновые протеинкиназы — ферменты, которые переносят фосфатную группу от АТФ на остаток аминокислоты тирозина в белке.

15.Рецепторы факторов роста. Этапы сигнального каскада.

Рецепторы фактора роста фибробластов — семейство мембранных белков, класс рецепторных тирозинкиназ, которые связываются с членами семейства факторов роста фибробластов. Мутации этих рецепторов часто приводят к нарушениям, таким как ахондроплазия.

16. Рецепторы, освобождающие факторы транскрипции. Этапы передачи сигнала. Внутриклеточные (ядерные) рецепторы, особенности передачи сигнала. Структура ядерных рецепторов.

Освобождающие факторы транскрипции рецепторы – трансмембранные балки, встроенные в плазмолемму и в мембраны эндоплазматического ретикулума. После активации этого типа рецепторов протеолитические ферменты отщепляют от рецепторов обращенный в цитозоль фрагмент, поступающий в ядро клетки и

специфический связывающийся с промоторными последовательностями ДНК, что запускает транскрипцию соответствующего гена. Эти рецепторы и освобождаемые ими факторы транскрипции регулируют процессы дифференцировки (спецификации) клеток, внутриклеточное содержание холестерола, а также метаболизм амилоида.

К настоящему времени описаны сотни трансмембранных белков-рецепторов для химических посредников. Эти белки не являются статическими компонентами, их число и чувствительность к лигандам увеличивается или уменьшается в зависимости от продолжительности ответа, а свойства рецепторов изменяются вместе с изменениями физических условий (нисходящая и восходящая регуляция, десентезация).

Ядерные рецепторы – белки-рецепторы стероидных гормонов (минерало - и глюкокортикоиды, эстрогены, прогестины, тестостерон), ретиноидов, тиреоидных гормонов, желчных кислот, витамина D3. Каждый рецептор имеет область связывания лиганда и участок, взаимодействующий со специфическими последовательностями ДНК. Другими словами, ядерные рецепторы – активируемые лигандом факторы транскрипции. В геноме человека имеется более 30 ядерных рецепторов, лиганды которых находятся на стадии идентификации (сиротские рецепторы).

17. Каскадная организация сигнальных систем. Способы регуляции клеточного ответа. Сигнальные сети.

Пути передачи сигнала, или сигнальные пути, часто бывают организованы как сигнальные каскады (англ. signal cascade): количество молекул белков и других веществ, принимающих участие в передаче сигнала, возрастает на каждом последующем этапе по мере удаления от первоначального стимула. Таким образом, даже относительно слабый стимул может вызывать значительный ответ.

18.Эндокринная система как одна из регуляторных систем организма. Гормоны

как сигнальные молекулы

Эндокри́нная систе́ма — система регуляции деятельности внутренних органов посредством гормонов, выделяемых эндокринными клетками непосредственно в кровь либо диффундирующих через межклеточное пространство в соседние клетки.

Гормон - это химическое вещество которое выделяется эндокринными клетками в кровь в ответ на специфический сигнал и действует на клетки мишени

19.Гуморальная регуляция. Отличия от нервного типа регуляции. Виды гуморальной регуляции.

Гуморальная регуляция — один из эволюционно ранних механизмов регуляции процессов жизнедеятельности в организме, осуществляемый через жидкие среды организма (кровь, лимфу, тканевую жидкость, слюну) с помощью гормонов, выделяемых клетками, органами, тканями. У высокоразвитых животных, включая человека, гуморальная регуляция подчинена нервной регуляции и составляет совместно с ней единую систему нейрогуморальной регуляции.

См вопрос 17

20.Общее представление об эндокринной системе, её физиологическая роль.

18 вопрос

21.Железы внутренней секреции, их общая характеристика и способы их регуляции.

К железам внутренней секреции относятся поджелудочная, щитовидная, паращитовидные, половые, гипоталамус, гипофиз и надпочечники. Все они продуцируют множество гормонов, которые регулируют важнейшие процессы в организме. Именно поэтому любой сбой в их работе способен привести к развитию серьезных заболеваний. Регуляция деятельности желез внутренней секреции осуществляется главным образом нейрогуморальным путем. Большая роль в этом отводится гипоталамо-гипофизарной системе. Тропные гормоны гипофиза регулируют деятельность периферических желез внутренней секреции. Секрецию гормонов гипофиза контролирует гипоталамус.

22.Гормоны, определение, их классификации, особенности действия. Функции гормонов. Примеры возможных взаимодействий. Общие свойства гормонов.

Гормон - это химическое вещество которое выделяется эндокринными клетками в кровь в ответ на специфический сигнал и действует на клетки мишени См тетрадь по гомонам

23.Этапы образования гормонального эффекта (синтез, секреция, транспорт). Характеристика системы гипоталамус-гипофиз - кора надпочечников.

Этапы:

1.биосинтез гормона;

2.секреция, т.е. выделение из эндокринной клетки;

3.транспорт кровью к периферическим тканям;

4.распознавание гормонального сигнала клетками-мишенями;

5.трансдукция (перевод) гормонального сигнала в биологический ответ;

6.гашение гормонального сигнала. См тетрадь про гипоталамус - гипофиз

24.Характеристика рецепторов к гормонам передней доли гипофиза, молекулярные механизмы реализации физиологических эффектов.

К гормонам передней доли гипофиза относятся:

•адренокортикотропный гормон

•мет-энкефалин

•липотропные гормоны

•фолликулостимулирующий гормон

•лютеинизирующий гормон

•тиреотропный гормон

•пролактин

•гормон роста (соматотропный гормон)

25.Характеристика рецепторов к вазопрессину (структура, локализация). Передача сигнала. Физиологические эффекты.

Вазопрессиновые рецепторы являются классическими мембранными рецепторами, связанными с гетеротримерными G-белками. V1A- и V1B-рецепторы связаны с Gqбелками и стимулируют фосфолипазно-кальциевый механизм передачи гормонального сигнала.

Рецептор вазопрессина — GPCR, лигандом которого служит вазопрессин. Известны V1, V2 и V3 подтипы рецепора вазопрессина. Эти три подтипа отличаются по локализации, функции и механизмам трансдукции сигнала.

Хотя все эти три белка связаны с G-белком (GPCRs), активация AVPR1A и AVPR1B стимулирует фосфолипазу C, в то время как активация AVPR2 стимулирует аденилатциклазу. У этих трех рецепторов вазопрессина своё уникальные расположения в тканях. AVPR1A экспрессируются в клетках гладких мышц кровеносных сосудов, гепатоцитах, тромбоцитах, клетках головного мозга и клетках матки. AVPR1B находятся на клетках аденогипофиза и в других отделах мозга, особенно на пирамидных нейронах гиппокампа CA2. AVPR2 расположены в почечной трубочке, преобладают в периферической и собирающих трубочках, в эмбриональной ткани легкого и на клетках раке легких. AVPR2 также находится в печени, где его стимуляция приводит к секреции множества факторов свертывания в кровоток. В почке первичная функция AVPR2 состоит в том, что в ответ на аргинин-вазопрессин он запускает механизмы концентрирования мочи и поддерживают водный гомеостаз в организме.

26.Окситоцин. Характеристика окситоциновых рецепторов. Механизм передачи сигнала в окситоциновых рецепторах. Физиологические эффекты.

Окситоцин — нейропептид и пептидный гормон паравентрикулярного и супраоптического ядер гипоталамуса, который транспортируется в заднюю долю гипофиза, где накапливается (депонируется) и выделяется в кровь. Имеет олигопептидное строение.

Рецептор окситоцина — типичный представитель семейства рецепторов родопсина (класс I) GPCR — плазматических рецепторов, имеющих семь гидрофобных а-спира- лизованных трансмембранных фрагментов. Было показано, что рецепторы к окситоцину расположены главным образом в плазматической мембране гладкомышечных клеток миометрия и в мембране миоэпителиальных клеток молочной железы млекопитающих.

27.Характеристика рецепторов к гормонам коры надпочечников, молекулярные механизмы реализации эффектов.

Надпочечники производят:

•глюкокортикостероиды (кортизол)

•минералокортикоиды (альдостерон)

•половые гормоны – прогестерон, эстрогены, тестостерон

•дегидроэпиандростерон (ДГЭА)

•катехоламины

?

28. Рецепторы к тиреоидным гормонам. Передача сигнала. Физиологические

эффекты.

Реце́пторы тирео́идных гормо́нов — тип ядерных рецепторов, которые активируются при наличии тиреоидных гормонов.

Главными функциями тиреоидного рецептора являются регуляция уровня метаболизма и процессов развития организма.

Тиреоидные гормоны регулируют дифференцировку тканей, обмен белков, углеводов и липидов, водно-электролитный обмен, деятельность ЦНС, пищеварительного тракта, гемопоэз, функции сердечно-сосудистой системы, в том числе частоты сердечных сокращений (ЧСС), потребность в витаминах, сопротивляемость организма инфекциям и др.

Рецептор тиреоидных гормонов регулирует экспрессию генов, воздействуя на генетический аппарат. При отсутствии тиреоидных гормонов рецептор связан с элементом отклика гормона (HRE) — определенной последовательностью, находящейся в промоторе ДНК, и подавляется корепрессором. При связывании тиреоидного гормона конформация рецептора изменяется, в результате корепрессор вытесняется из комплекса рецептора/ДНК и заменяется белками-коактиваторами. Комплекс ДНК/ТР/ коактиватор активирует транскрипцию гена, в результате синтезируется мРНК и впоследствии белок. Это и вызывает изменения в работе или дифференцировке клетки.

29. Инсулин. Характеристика рецепторов к инсулину. Передача сигнала. Физиологические эффекты.

Инсули́н (от лат. insula «остров») — гормон белковой природы, образуется в бетаклетках островков Лангерганса поджелудочной железы. Оказывает многогранное влияние на обмен веществ практически во всех тканях. Основное действие инсулина — регулирование углеводного обмена, в частности — утилизация глюкозы в организме Так или иначе инсулин затрагивает все виды обмена веществ во всём организме. Однако в первую очередь действие инсулина касается именно обмена углеводов. Основное влияние инсулина на углеводный обмен связано с усилением транспорта глюкозы через клеточные мембраны. Активация инсулинового рецептора запускает внутриклеточный механизм, который напрямую влияет на поступление глюкозы в клетку путём регуляции количества и работы мембранных белков, переносящих глюкозу в клетку.

В наибольшей степени от инсулина зависит транспорт глюкозы в двух типах тканей: мышечная ткань (миоциты) и жировая ткань (адипоциты) — это т. н. инсулинозависимые ткани. Составляя вместе почти 2/3 всей клеточной массы человеческого тела, они выполняют в организме такие важные функции как движение, дыхание, кровообращение и т. п., осуществляют запасание выделенной из пищи энергии. Подобно другим гормонам, инсулин осуществляет своё действие через белок-рецептор. Инсулиновый рецептор представляет собой сложный интегральный белок клеточной мембраны, построенный из двух субъединиц (a и b), причём каждая из них образована двумя полипептидными цепочками.

Инсулин с высокой специфичностью связывается и распознаётся а-субъединицей рецептора, которая при присоединении гормона изменяет свою конформацию. Это приводит к появлению тирозинкиназной активности у субъединицы b, что запускает разветвлённую цепь реакций по активации ферментов, которая начинается с аутофосфорилирования рецептора.

Весь комплекс биохимических последствий взаимодействия инсулина и рецептора ещё до конца не вполне ясен, однако известно, что на промежуточном этапе происходит образование вторичных посредников: диацилглицеролов и инозитолтрифосфата, одним из эффектов которых является активация фермента — протеинкиназы С, с фосфорилирующим (и активирующим) действием которой на ферменты и связаны изменения во внутриклеточном обмене веществ.