МЭТ л5

.docxМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ (МТУСИ)

Факультет "Радио и телевидение"

Кафедра "Электроника"

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

по дисциплине "Материалы электронной техники"

на тему:

"Влияние концентрации примеси на параметры

контакта двух полупроводников"

Выполнили

Проверила В. Н. Каравашкина

Москва 2023

Цель работы

Целью настоящей работы является исследование зависимости основных характеристик идеализированного р-n перехода от концентрации примеси. Исходными данными являются параметры конструкции: тип полупроводника, концентрация примесей, площадь р-n перехода. Определяются следующие характеристики идеализированного р-n перехода в отсутствие внешнего напряжения:

– контактная разность потенциалов;

– толщина;

– тепловой ток (ток насыщения);

– напряжение и тип пробоя;

– барьерная ёмкость.

Выполнение работы

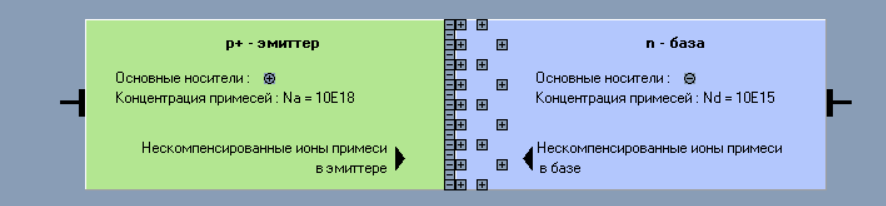

Для выполнения задания был выбран вариант 3; тип полупроводника: Ge. На рисунке 1 представлен схема переходов.

Рисунок 1 – Схема p-n перехода при заданных параметрах

Собственное электрическое поле p-n перехода характеризуют контактной разностью потенциалов k0. В идеализированном p-n переходе

,

(1)

,

(1)

где T

– термический потенциал, NA,

NД

– концентрации примесей,

– собственная концентрация:

– собственная концентрация:

,

(2)

,

(2)

где NC, NV – эффективные плотности состояний, З – ширина запрещенной зоны.

Величина

примерно соответствует

Uпр,

при котором электрическое поле перехода

исчезает и перестает препятствовать

протеканию большого диффузионного тока

(прямого тока Iпр).

Типичные значения

= 0,3 ... 1,5 В.

примерно соответствует

Uпр,

при котором электрическое поле перехода

исчезает и перестает препятствовать

протеканию большого диффузионного тока

(прямого тока Iпр).

Типичные значения

= 0,3 ... 1,5 В.

Протяженность приграничных областей с нескомпенсированными ионами примесей называют толщиной p-n перехода w. Для идеализированного p-n перехода

(3)

(3)

где εε0 – диэлектрическая проницаемость полупроводника, q – элементарный электрический заряд.

От толщины р-n перехода зависит напряженность поля при обратном напряжении E Uобр/w. Если напряженность превышает критическую Eкр, возникает пробой. Поэтому толщина p-n перехода определяет напряжение пробоя, для увеличения которого одну из областей – базу делают слаболегированной. Типичные значения w = 0,1...2 мкм.

Анализ процессов в идеализированном p-n переходе приводит к так называемой формуле Шокли или теоретической ВАХ:

(4)

(4)

где I0 – тепловой ток (ток насыщения), I и U – ток и напряжение перехода. Величина I0 определяет величины Iпр и Iобр не только идеализированного, но и в значительной степени реального p-n перехода. Для идеализированного p-n перехода

,

(5)

,

(5)

где D – коэффициент диффузии, S – площадь p-n перехода, L – диффузионная длина, Nб – концентрация примеси в базе. Значения I0 изменяются в больших пределах в зависимости от типа полупроводника, площади, особенностей изготовления и температуры p-n перехода.

В зависимости от толщины p-n перехода в нём возникает лавинный или, в очень тонких p-n переходах, туннельный пробой. Напряжение лавинного пробоя Uпроб.л можно рассчитать по приближенной формуле:

(6)

(6)

Напряжение туннельного пробоя Uпроб.т определяется выражением:

(7)

(7)

Возникает тот пробой, напряжение которого меньше. При Uпроб.л Uпроб.т характер пробоя – смешанный.

Р-n перехода обладает ёмкостью, т.е. способностью накапливать заряды. Поэтому при изменении внешнего напряжения возникают переходные процессы заряда или разряда этой ёмкости. В результате возникает задержка в процессе установления напряжения и тока, в частности, при отпирании или запирании перехода. Например, при отпирании перехода происходит разряд барьерной ёмкости Cб, от величины которой зависит длительность процесса отпирания. Аналогично проявляет себя диффузионная ёмкость.

Для идеализированного p-n перехода в отсутствие напряжения барьерная ёмкость определяется соотношением

(8)

(8)

где S – площадь перехода.

В таблице 1 представлены результаты исследования асимметричного перехода в полупроводнике типа GaAs.

Таблица 1 – Результаты расчёта для асимметричного перехода

Исходные данные |

||||||

Тип п/п |

GaAs |

|||||

S, см2 |

10E-6 |

|||||

Характеристики p-n перехода |

Исходный вариант |

Nб*20 |

Nб *40 |

Nб *60 |

Nб *80 |

Nб *100 |

NA, см–3 |

1Е18 |

1Е18 |

1Е18 |

1Е18 |

1Е18 |

1Е18 |

NД, см–3 |

1Е15 |

2Е16 |

4Е16 |

6Е16 |

8Е16 |

1Е17 |

Результаты при Т = 300 К |

||||||

k0, В |

1,221 |

1,2986 |

1,3165 |

1,327 |

1,3344 |

1,3402 |

ω, мкм |

1,3258 |

3,0861 |

2,2187E-1 |

1,8361E-1 |

1,6096E-1 |

1,4561E-1 |

I0, А |

4,6401E-29 |

9,9670E-30 |

6,9319E-30 |

5,5840E-30 |

4,7776E-30 |

4,2250E-30 |

Uпроб.л., В |

1,5400E+2 |

1,6284E+1 |

9,6824 |

7,1435 |

5,7572 |

4,87 |

Uпроб.т., В |

5,7525E+2 |

2,8763E+1 |

1,4381E+1 |

9,5875 |

7,1906 |

5,7525 |

Сб0, Ф |

8,6821E-15 |

3,7651E-14 |

5,2882E-14 |

6,4511E-14 |

7,4283E-14 |

8,2871E-14 |

Из результатов исследований можно понять можно установить связь между концентрацией примеси и характеристиками материала, такими как тепловой ток, напряжение пробоя и барьерная емкость. Чем выше концентрация примеси, тем меньше тепловой ток и напряжение пробоя, и тем больше барьерная емкость.

В таблице 2 представлены результаты расчёта для симметричного перехода в полупроводнике типа GeAs.

Таблица 2 – Результаты расчёта для симметричного перехода

Исходные данные |

||||||

Тип п/п |

GeAs |

|||||

S, см2 |

10E-6 |

|||||

Характеристики p-n перехода |

Исходный вариант |

N*20 |

N*40 |

N*60 |

N*80 |

N*100 |

NД =NA, см–3 |

1E15 |

2E16 |

4E16 |

6E16 |

8E16 |

1E17 |

Результаты при Т = 300 К |

||||||

k0, В |

1,0423 |

1,1973 |

1,2332 |

1,264 |

1,2912 |

1,3402 |

w, мкм |

1,7314 |

4,1496E-1 |

2,9778E-1 |

2,4520E-1 |

2,1360E-1 |

1,9192E-1 |

I0, А |

8,5865E-28 |

1,7914E-28 |

1,2481E-28 |

1,0105E-28 |

8,7001E-29 |

7,7464E-29 |

Uпроб.л., В |

1,5400E+2 |

1,6284E+1 |

9,6824 |

7,1435 |

5,7572 |

4,87 |

Uпроб.т., В |

5,7525E+2 |

2,8763E+1 |

1,4381E+1 |

9,5875 |

7,1906 |

5,7525 |

Сб0, Ф |

9,3971E-15 |

3,9210E-14 |

5,4639E-14 |

6,6357E-14 |

7,6171E-14 |

8,4777E-14 |

Из проведенных исследований можно сделать вывод, что при наличии высокой концентрации примеси наблюдается уменьшение теплового тока, снижение напряжения пробоя и увеличение барьерной емкости. Однако, это не свидетельствует о туннельном пробое.

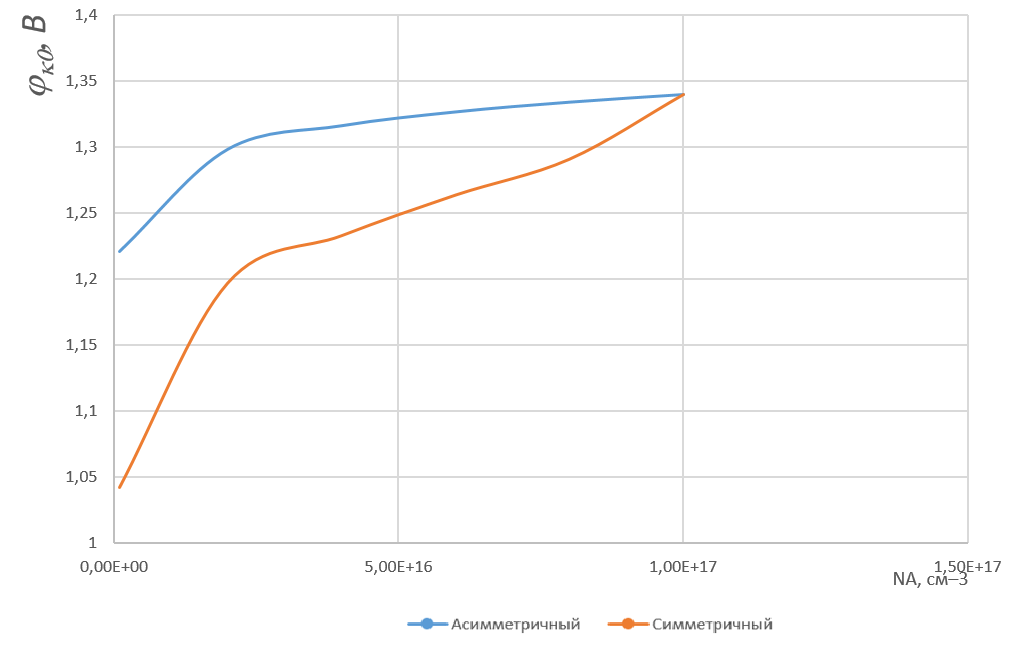

На рисунке 2 представлена зависимость контактной разности потенциалов от концентрации примеси для асимметричного и симметричного переходов.

Рисунок 2 – Зависимость контактной разности потенциалов от концентрации примеси для переходов

3 Ответы на вопросы

1.Как и почему на толщину р-n перехода влияет концентрация примесей?

Концентрация примесей влияет на толщину p-n перехода, потому что она определяет ширину зоны диффузии, то есть области, где происходит перераспределение носителей заряда. Чем выше концентрация примесей, тем меньше ширина зоны диффузии и толщина p-n перехода. Это в свою очередь влияет на барьерную емкость и электрические свойства p-n перехода. Оптимальная концентрация примесей позволяет контролировать толщину p-n перехода и оптимизировать его работу для конкретных приложений.

2. Как и почему на напряжение пробоя р-n перехода влияет концентрация примесей?

Концентрация примесей в полупроводнике влияет на напряжение пробоя p-n перехода, потому что примеси изменяют концентрацию носителей заряда в полупроводнике. Чем больше концентрация примесей, тем меньше будет ширина запрещенной зоны и тем меньше будет напряжение пробоя.

3. Как и почему на барьерную ёмкость р-n перехода влияет концентрация примесей?

Концентрация примесей влияет на барьерную ёмкость p-n перехода, так как она определяет ширину зоны обеднения и, следовательно, ширину перехода. Большая концентрация примесей уменьшает ширину зоны обеднения и увеличивает барьерную ёмкость, что может привести к ухудшению характеристик перехода. Меньшая концентрация примесей увеличивает ширину зоны обеднения и снижает барьерную ёмкость, что также может отрицательно сказаться на характеристиках перехода. Оптимальная концентрация примесей для получения наилучших характеристик p-n перехода зависит от конкретного применения и требований к устройству, в котором он будет использоваться.

4. Как и почему на контактную разность потенциалов р-n перехода влияет концентрация примесей?

Контактная разность потенциалов р-n перехода зависит от концентрации примесей в n-области. При увеличении концентрации примесей, контактная разность потенциалов уменьшается, так как возрастает концентрация свободных носителей заряда в n-области, что снижает разность концентраций между p- и n-областями.

5. Как и почему на тепловой ток р-n перехода влияет концентрация примесей?

Концентрация примесей влияет на тепловой ток р-n перехода, потому что она определяет количество свободных носителей заряда в n-области. Тепловой ток возникает из-за разности концентраций свободных носителей заряда в p- и n-областях. Если концентрация примесей в n-области высока, то количество свободных носителей заряда в этой области также высоко, что снижает разность концентраций между p- и n-областями и, следовательно, снижает тепловой ток. Если концентрация примесей в n-области низкая, то количество свободных носителей заряда также низко, что увеличивает разность концентраций между p- и n-областями и, следовательно, увеличивает тепловой ток.

6. Объяснить, почему на практике чаще используются асимметричные p-n переходы?

Асимметричные p-n переходы с разной концентрацией примесей в p- и n-областях позволяют управлять контактной разностью потенциалов на переходе и создавать устройства с желаемыми электрическими свойствами. В диодах, где p-область имеет более высокую концентрацию примесей, ширина запрещенной зоны на границе между p- и n-областями будет меньше, что приведет к более низкой контактной разности потенциалов на переходе. В транзисторах, где n-область имеет более высокую концентрацию примесей, ширина запрещенной зоны на границе между p- и n-областями будет больше, что приведет к более высокой контактной разности потенциалов на переходе. Таким образом, использование асимметричных p-n переходов позволяет создавать устройства с различными электрическими свойствами и оптимизировать их работу для конкретных приложений

7. Объяснить, чем ограничена максимальная концентрация примеси в реальном р-n переходе?

Максимальная концентрация примеси в реальном р-n переходе ограничена несколькими факторами. Во-первых, при очень высокой концентрации примесей происходит образование дополнительных уровней энергии в запрещенной зоне, что может привести к возникновению дополнительных проводящих путей и ухудшению характеристик перехода. Во-вторых, высокая концентрация примесей может привести к диффузии примесей в соседние области, что также может ухудшить характеристики перехода. В-третьих, при очень высокой концентрации примесей может произойти деградация материала, что приведет к снижению эффективности работы перехода. Таким образом, максимальная концентрация примеси в реальном р-n переходе ограничена технологическими возможностями производства и требованиями к работоспособности перехода.

8. Объяснить, чем ограничена минимальная концентрация примеси в реальном р-n переходе?

Минимальная концентрация примеси в реальном p-n переходе ограничена технологическими ограничениями производства полупроводниковых материалов. В частности, при производстве кремниевых материалов, которые являются наиболее распространенными для создания p-n переходов, минимальная концентрация примесей составляет около 10^15 атомов на кубический сантиметр. Это связано с трудностями контроля процесса диффузии примесей в кристаллическую решетку полупроводника и с необходимостью обеспечения высокой чистоты материала для избежания нежелательных эффектов, таких как рекомбинация и перенос зарядов. Однако, с развитием технологий производства полупроводниковых материалов возможно уменьшение минимальной концентрации примесей в будущем.

Вывод

В процессе исследования была изучена зависимость основных характеристик идеализированного р-n перехода от концентрации примеси в полупроводнике типа GaAs. Было обнаружено, что при увеличении концентрации примеси контактная разность потенциалов увеличивается как в симметричном, так и в ассиметричном переходе, но в симметричном переходе этот рост происходит быстрее. В обоих случаях наблюдается тепловой пробой. Однако, при ассиметричном переходе с повышением концентрации примеси в базе тепловой ток увеличивается, а при симметричном переходе – уменьшается.

1