3 курс / Гигиена Детей и Подростков / ГДиП Рубежный рейтинг 2022

.pdf

РАЗДЕЛ: ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ИТОГОВЫЙ РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ

ВАРИАНТ № 1

1. Понятие о критериях состояния здоровья у детей и подростков.

Здоровье - состояние жизнедеятельности, соответствующее биологическому возрасту ребенка, гармоничного единства физическихи интеллектуальных характеристик, формирования адаптационных и компенсаторных реакций в процессе роста и развития.

Критерии:

1.нормальный уровень функций (отсутствие функциональных отклонений). Пример: нарушение осанки, уплощение стопы (а плоскостопие - болезнь)

2.отсутствие хронических заболеваний

3.физическое и психическое соответствие возрасту

4.отсутствие наклонности к ОРЗ

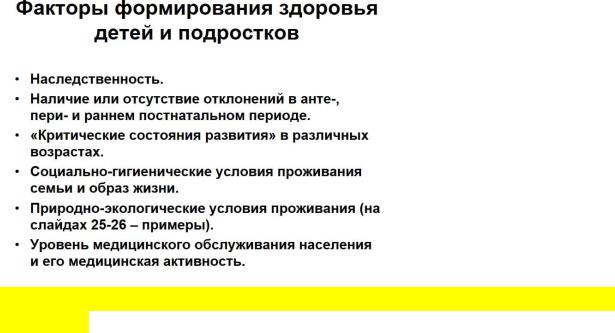

Здоровье формирующие факторы: генетический (10%),

экологический (20%), медицинское обеспечение (10%), образ жизни

(50%)

2. Методы исследования умственной и физической работоспособности учащихся.

Определение общей физической работоспособности Физическую работоспособность (PWC170) можно определять с использованием стептеста, предложенного Ф. Климптоном в 1962 г. При этом испытуемый осуществляет на 4 счета или удара метронома подъем и спуск по ступеньке, число подъемов - 30 в 1 мин. Перед началом пробы ребенка взвешивают и в положении сидя определяют ЧСС. Сразу после проведения функциональной пробы измерения повторяют. Высоту ступеньки определяют индивидуально с помощью таблицы в зависимости от длины ноги ребенка

Определение умственной работоспособности:

Для этого применяют буквенные корректурные таблицы В.Я. Анфимова в модификации НИИГДиП (табл. 5.10) и А.Г. ИвановаСмоленского (табл. 5.11).

таблицы В.Я. Анфимова:Ученикам предлагают зачеркнуть одну букву (например, "К") и подчеркнуть другую (например, "В"). Поскольку каждая буква повторяется равное число раз на 100 печатных знаков, то сочетание букв не имеет значения.

При обработке корректурных таблиц подсчитывают число всех прослеженных букв, для быстроты считают количество полных строк и умножают на 40 (количество букв в строчке). Затем учитывают ошибки, при этом за ошибку принимают: 1) пропущенную целую строку 2) нужную букву не зачеркнутую или не подчеркнутую 3) зачеркнутую или подчеркнутую букву, которую не требуется зачеркивать или подчеркивать 4) букву зачеркнутую вместо того, чтобы подчеркнуть ее и наоборот. Затем расчет ошибок ведется на 500 знаков для возможности сопоставления полученных данных.

Метод оценки умственной работоспособности – определение критической частоты световых мельканий (кчсм).

Исследуемый размещается в стандартных условиях сидя на стуле. Один глаз закрыт либо прикрыт вспомогательным средством. Исследуемый глаз размещается на стандартном расстоянии от источник света. Исследователь с помощью ручки настройки «Частота» постепенно изменяет частоту подачи световых вспышек, начиная от минимальной до того момента, пока отдельные мелькания будут восприниматься исследуемым как сплошной свет. Первые 3-5 попыток определения лабильности считаются пробными и не заносятся в таблицу результатов исследования.

Диагностическое значение имеют 5 последующих результатов, которые вносятся в таблицу первичных результатов исследования. На следующем этапе проводится исследование критической частоты распознавания мелькания (КЧРМ).Исследователь постепенно изменяет частоту световых вспышек, начиная от максимального значения (приблизительно 60 Гц) до того момента, когда исследуемый распознает отдельные мелькания, а не сплошной свет.

Диагностическое значение имеют результаты измерений с шестого по десятый. Исследование проводится отдельно для правого и левого глаза.

Полученные результаты заносятся в таблицу.

Показателем лабильности считается среднее арифметическое между КЧСМ и КЧРМ. более 46,8 Гц – высокая лабильность, 43,5-46,8 Гц – уровень лабильности выше среднего, 36,3-43,4 Гц – средний уровень лабильности, 31,8-36,2Гц – уровень лабильности ниже среднего, мене 31,8 Гц – низкая лабильность

Метод оценки умственной работоспособности – определение критической частоты звуковых мельканий (кчсм)

Обследование проводится в тихом помещении. Исследуемый надевает наушники и ему предъявляются отчетливые звуковые импульсы с перерывами между ними. Затем частота звука увеличивается, а перерывы между ними становятся все более короткими и, наконец, в момент, когда звук воспринимается как звук без импульсивности, обследуемый говорит «Ноль», а исследователь отмечает результат. Исследование повторяется 5 раз. В протокол заносится средний результат.

При массовых исследованиях средние результаты определения КЧЗМ составляли 80-90 мельканий в с. частоты световых мельканий (кчсм).

3. Гигиенические рекомендации к использованию технических средств обучения в учебном процессе.

Непрерывная длительность занятий непосредственно с ПК не должна превышать:

•для учащихся 1-4-х классов - 15 мин;

•для учащихся 5-7-х классов - 20 мин;

•для учащихся 8-11-х классов - 25 мин.

Оптимальное количество занятий с использованием ПК в течение учебного дня для учащихся 1-4-х классов составляет 1 урок, для учащихся 5-8-х классов - 2 урока, учащихся 9-11-х классов - 3 урока

Время просмотра статических изображений на учебных досках и экранах отраженного света в 1-2-х классах не должно превышать 10 мин, а в 8-11-х - 25 мин. Просмотр динамических изображений на таких же досках должен составлять 15 и 30 мин соответственно. Непрерывная, одномоментная работа с изображением на индивидуальном мониторе компьютера и клавиатурой не должна превышать 15 мин в 1-4-х классах, 20 мин в 5-7-х классах и 25 мин в 8-11-х классах. Не могут быть бесконтрольными и продолжительность просмотра телепередач, прослушивание аудиозаписей, в том числе в наушниках.

После использования средств информационнокоммуникационных технологий, связанных со зрительной нагрузкой, необходимо проводить комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, а в конце урока с использованием средств ТСО - физические упражнения для профилактики общего утомления. При использовании ТСО необходимо также знать, что оптимальным размером объекта восприятия для подростков на расстоянии 7,3 м непосредственно против экрана является 40 мм. Потеря информации при считывании ее с экрана на стене минимальна при горизонтальном размере предъявляемого объекта в 60 мм и угле зрения учащихся крайних первых столов в горизонтальной плоскости 20 мин. Оптимальная плоскость просмотра экрана ограничена сторонами треугольника, составляющими угол у вершины 90°, а допустимая - 110°

ВАРИАНТ № 2

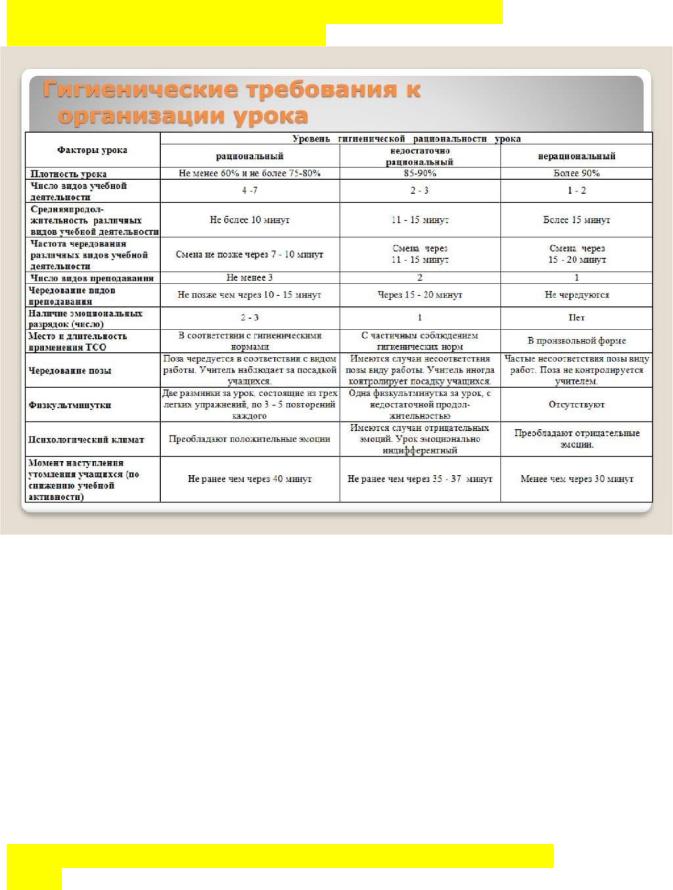

1. Методика гигиенической оценки организации урока по общеобразовательным дисциплинам.

Гигиеническая оценка организации урока предусматривает исследование условий его проведения, особенностей предоставления учебного материала, методик и наглядности преподавания, степени развития усталости учеников в ходе учебного процесса, проведение хронометражных наблюдений по продолжительности основных структурных элементов урока (организационная часть, проверка домашнего задания, основная часть, закрепление нового материала, заключительная часть).

Для профилактики возникновения усталости, нарушений осанки и появления расстройств со стороны органа зрения среди учеников начальных классов на уроках письма, языка, чтения и математики через каждых 15 минут на уроке нужно проводить физкультурные минутки и специальную гимнастику для глаз.

2. Программа гигиенической оценки физического воспитания в школе

Урок физического воспитания (число учащихся, присутствующих на уроке, отсутствующих по болезни, освобожденных от занятий; хронометраж отдельных частей урока; плотность урока; кривая физиологической нагрузки урока на примере 2—4 учащихся; место и частота урока физического воспитания в режиме дня, недели).

Гигиенические условия в зале физического воспитания (температура воздуха; относительная влажность; скорость движения воздуха).

Оснащение зала физического воспитания (соответствие оборудования ГОСТу, укомплектованность набора и его санитарное содержание).

Гимнастика до занятий, место и условия ее проведения, продолжительность, дифференциация в зависимости от возрастных групп.

Физкультминутки, их частота на протяжении дня в различных классах.

Занятия с учащимися специальных групп; место их проведения и частота.

Дополнительная корригирующая гимнастика для учащихся, имеющих дефекты осанки, и результаты этой работы (по данным врача и преподавателя физического воспитания).

Число учащихся, занимающихся в спортивных секциях школы (виды секций и число занимающихся в них; режим работы секций; продолжительность одного занятия и их количество в течение недели).

Проведение внутришкольных, межшкольных и районных соревнований (число участников и по каким видам спорта; медицинский контроль).

Организация экскурсий и походов (количество их для каждого класса в течение учебного года; место и характер экскурсий).

Врачебный контроль (определение групп физического воспитания; частота медицинских обследований при организации внеклассной спортивной работы).

Методы изучения и оценки:

1.Метод хронометрирования (хронографирования)

Моторная плотность урока - соотношение времени, затрачиваемого ребенком на выполнение движений, и общей продолжительности занятия, в процентах.

Общая плотность занятия - отношение полезного времени к продолжительности всего занятия.

Полезное время – время на показ, объяснение учителя, выполнение упражнений, построение, уборку ( не учитывается время на восстановление дисциплины, простой по вине учителя). В норме – 80 – 90%.

2. Метод пульсометрии предназначен для определения умения учителя регулировать физическую нагрузку на уроке в целом, в отдельных его частях или физических упражнениях, изменяя ее объем или интенсивность.

Соответствие нагрузки функциональным возможностям школьника определяется по приросту пульса во время урока и его восстановлением после окончания урока. Рекомендуемый прирост ЧСС после вводной части урока - 25-30%, основной - 80-100% при его возвращении к исходным величинам (пульс в состоянии покоя, до начала занятия) после окончания урока или на 3-4 минуте восстановительного периода (перемены).

3.+ метод наблюдений

3. Методы оценки физического развития детей и подростков (индивидуума)

Физическое развитие - совокупность морфофункциональных показателей организма, характеризующих его темпы роста и развития или темпы биологического созревания.

Методы подбора данных для изучения ФР:

1.Генерализующий - одномоментное обследование (за короткий промежуток времени) большого количества людей.

Цель: получение стандарта

2.Индивидуализирующий - наблюдение в течении одного времени одного и того же контингента детей Цель: посмотреть изменения показателей под влиянием окружающей среды.

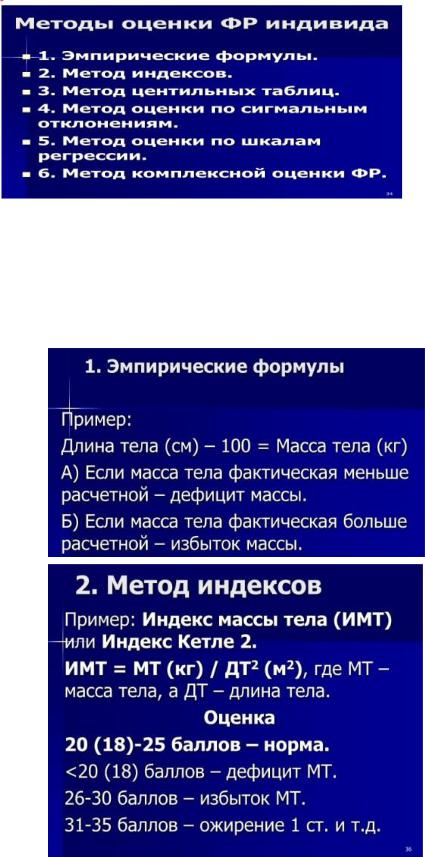

Методы оценки физического развития детей и подростков:

Сущность: сравнение индивидуальных показателей с имеющимися стандартами.

СТАНДАРТ- средние значения признаков физического развития, полученные при обследовании большого контингента людей, однородных по составу(возраст, пол, регион)

1.

2.

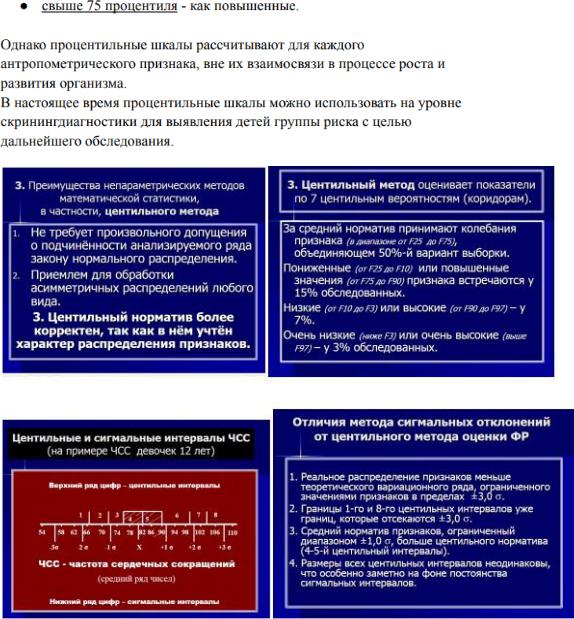

3. метод сигмальных отклонений Учитывается пол, возраст, место проживания

Берется дарт. !Каждый показатель оценивается независимо друг от друга! + пропорциональность Стандарт - свой показатель/сигма = сигмальные отклонения

Пропорциональность - соответствие морфофункциональных показателей.

3 таблицы:

●по росту

●по массе

●по длине тела Оценка:

(+/-)1: средние показатели (+/-)2: выше средних (+/-)2,3: высокие

4.метод регрессии

РОСТ - основополагающий показатель Из своего показателя вычитаем стандарт. показатель и делим на сигму регрессии = сигмальное отклонение

Заключение: при среднем росте МТ = …; ОГ=...

!Гармоничность не оценивается!

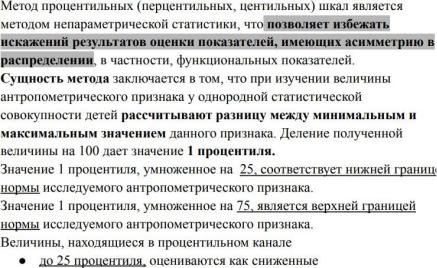

5.центильный метод

\

ВАРИАНТ № 3

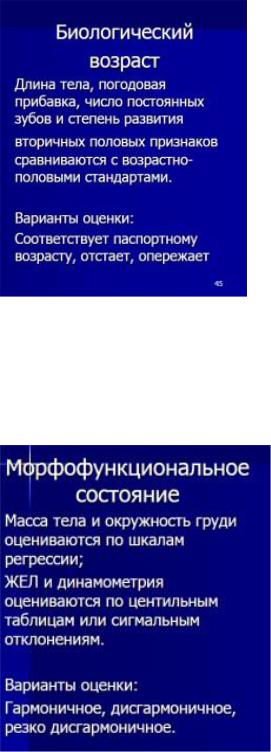

1. Методика комплексной оценки физического развития (Е.П. Стромская, В.Н. Кардашенко)

Оценка ФР осуществляется в 2 этапа:

1.оценка уровня биологического развития

Заключение: биологический возраст соответствует паспортному/отстает от паспортного

2. оценка морфофункциональных показателей морфологические - по шкалам регрессии функциональные - по сигмальным отклонениям

Заключение. (пример:

●!по сигмальным отклонениям: ЖЕЛсреднее; дПР-среднее; дЛР-ниже средних;

●!по шкалам регрессии: МТ-...; ОГ-...;)

развитие дисгармоничное с отставанием биологического возраста.