3 курс / Вакцинология / Рейтинг / 45-48

.docx45) Создание лечебных вакцин (аллерговакцин и противоопухолевых вакцин). Вакцина против аллергии Аллергия отличается от безопасной иммунной реакции. При встрече с аллергеном в организме повышается число антител класса IgE. Один из способов бороться с этой реакцией — заблокировать доступ к молекулам аллергена с помощью других антител. На этом основана аллерген-специфическая терапия. Для этого препараты с небольшим содержанием аллергена либо вводят подкожно, либо дают в виде таблетки под язык. Они стимулируют выработку антител IgG, которые действуют как перехватчики — связывают чужеродные молекулы до того, как они прореагируют с IgE. Проблема этого метода в том, что курс такой терапии длится долго — от трех до пяти лет Ученые МГМУ им. И.М. Сеченова совместно с Венским медицинским университетом разрабатывают вакцину от аллергии на кошек.

Вакцина против рака На поверхности злокачественных клеток появляются белки, которые служат антигенами — как, например, белки вируса. Их могут распознать T-клетки и передать задачу клетке-киллеру: уничтожить. Многие противораковые вакцины (препарат Provenge), которые находятся в разработке сегодня, "натаскивают" клетки иммунитета на специфические антигены опухоли.

46) Вакцинация и биотерроризм.

Главным источником биологической опасности для человека являются микроорганизмы, поскольку они представляют собой самую обширную, разнообразную и наименее изученную часть всего живого мира. Даже в условиях относительного благополучия инфекционные заболевания практически во всех странах мира занимают ведущее место, являясь одной из основных проблем для здравоохранения. Так, например, в России общее число заболевших вирусными инфекциями составляет от 35 до 40 млн. человек в год [1]. Кроме того, высокопатогенные микроорганизмы и некоторые продукты их жизнедеятельности являются одними из основных объектов при создании средств ведения войн, осуществления террористических актов и диверсий. Несмотря на то, что большинство стран ратифицировали Конвенцию о запрещении биологического оружия, во многих странах продолжаются исследования по его созданию.

После известных событий 11 сентября 2001 г. в средствах массовой информации и научных кругах все чаще обсуждается возможность применения биологического оружия различными террористическими группами или даже отдельными странами. В качестве поражающих агентов в таком оружии могут применяться как химические вещества или токсины, так и высокопатогенные для человека вирусы и бактерии. Достаточно вспомнить имевшую место в США и некоторых других странах рассылку по различным адресатам почтовых отправлений со спорами сибирской язвы. Эти случаи, конечно же, не могут являться примерами использования биологического оружия как такового, однако, достаточно ярко демонстрируют возможность его использования. В качестве биологических агентов, которые могут использоваться биотеррористами в первую очередь, согласно классификации академика РАМН А.А. Воробьева, можно перечислить возбудители натуральной оспы, чумы, сибирской язвы, ботулизма (токсины), венесуэльского энцефалита лошадей, туляремии, болезни Марбурга, гриппа, сапа, мелиоидоза, сыпного тифа. Это связано, прежде всего, с высокой контагиозностью этих заболеваний, путем передачи возбудителя (как правило, воздушно-капельный), высокой патогенностью для человека и рядом других особенностей. Необходимо отметить, что практически против всех этих возбудителей существуют вакцинные или лекарственные препараты, способные надежно защитить население от этих инфекций. Кроме того, существуют и достаточно надежные диагностические тест-системы для лабораторной диагностики этих инфекций. Однако несмотря на это, в настоящее время человечество остается недостаточно защищенным в случае угрозы применения бактериологического оружия на основе указанных патогенов. Это связано, прежде всего, с тем, что массовая вакцинопрофилактика этих инфекций в силу ряда причин не проводится. Вакцинируются, как правило, только те группы людей, которые в силу своей специальности могут столкнуться с этими инфекциями или живущие в тех регионах мира, в которых они могут встречаться. Так, основным патогеном, который может применяться биотеррористами, считается вирус натуральной оспы. Однако в 1974 году V Ассамблея ВОЗ объявила о глобальной ликвидации натуральной оспы в мире, и с 1980 года прививки от этого заболевания были прекращены. В результате прекращения оспопрививания в мире предполагается существование огромной прослойки населения, не имеющей защитного титра антител против этого возбудителя, и в случае использования вируса натуральной оспы в качестве бактериологического оружия, большинство населения планеты окажется незащищенным. В то же время отсутствуют надежные противовирусные препараты, а существующая вакцина имеет ограничения для плановой и экстренной профилактики и для ликвидации возможных вспышек этого заболевания в связи с тем, что она смертельно опасна для людей с иммунодефицитными состояниями. В силу различных причин не проводится массовая вакцинация и против чумы, сибирской язвы, венесуэльского энцефалита лошадей, ботулизма.

Кроме того, поскольку угроза биодиверсии со стороны различных экстремистских групп осознана относительно недавно, то до конца не разработана и тактика применения уже известных иммунобиологических препаратов для профилактики, диагностики и лечения инфекции в очаге биодиверсии. Так, необходимо определить единые критерии распознавания очага биодиверсии. Крайне важным становится очень быстрое определение природы использованного при биодиверсии биологического агента. Для этого необходима разработка новых самых современных диагностических приемов и методов, способных в самые короткие сроки (минуты, часы) достаточно точно определить использованный биологический агент.

Эффективность любого биотеррористического акта в огромной степени зависит от наличия или отсутствия надежных средств и методов защиты и профилактики. Вакцинопрофилактика при биотерроризме должна занимать одно из важнейших мест. При этом на первый план выходит разработка многокомпонентных вакцин против нескольких потенциально опасных возбудителей. Кроме того, необходима разработка вакцин, обеспечивающих длительный, в идеале пожизненный иммунитет против той или иной опасной инфекции. Очень важное значение имеет разработка и применение наряду с вакцинами противомикробных и противовирусных средств, а также препаратов для усиления иммунного ответа и терапевтических вакцин, способных индуцировать быстрый антигенспецифический ответ, позволяющий элиминировать патогены с разным антигенным профилем, в том числе и созданные в лабораторных условиях. Успех применения таких препаратов можно будет гарантировать только в том случае, если эта противовирусная и антибактериальная терапия будет направлена не на конкретного возбудителя, который к моменту ее начала может быть неизвестен, а на целую группу возбудителей, а также будет короткой по времени и не будет давать побочных эффектов.

Поэтому новыми важнейшими задачами современной медицинской науки в области иммунопрофилактики становятся изучение природы и механизмов раннего специфического иммунного ответа, поиск средств, которые могут этот ответ индуцировать и регулировать, и разработка систем быстрого распознавания неизвестного патогена.

Первыми, кто столкнется с ситуацией, которая возникнет после применения биологического оружия, будут медицинские работники: инфекционисты, эпидемиологи, практикующие врачи, сотрудники лечебных учреждений и различных служб здравоохранения, специалисты-эксперты. Этот контингент уже сейчас нужно вооружить необходимыми методическими материалами по клинике, диагностике, специфической профилактике и возможному лечению тех инфекций, возбудителей которых могут использовать биотеррористы.

Кроме того, необходимо создание математических моделей событий, которые произойдут в случае появления того или иного инфекционного агента в популяции, не имеющей коллективного иммунитета в тех или иных условиях.

В мировой медицинской практике имеются случаи, когда возвращение известного инфекционного агента в незащищенную популяцию приводило к очень тяжелым последствиям. Так, например, в 1975-1980 гг. в Японии во время эпидемии коклюша заболело около 36 тыс. человек (в 70-х годах были отменены прививки против коклюша). В 2000 г. в Центральной Америке после нескольких лет полного отсутствия заболеваемости полиомиелитом в течение года было зарегистрировано 14 случаев заболевания. В этом же году на Гаити на фоне практически полного отсутствия заболеваемости корью вспышка этой инфекции охватила 135 человек. Аналогичные случаи имели место и на территории Российской Федерации. Так, в результате развязанной в средствах массовой информации кампании, направленной против вакцинопрофилактики, в середине 90-х годов прошлого столетия на фоне резкого снижения коллективного иммунитета заболело дифтерией 104205 человек, при том, что к этому времени заболеваемость дифтерией была практически ликвидирована. Прекращение вакцинопрофилактики полиомиелита в Чечне привело к тому, что на территории этой республики в 1995 г. заболело полиомиелитом 144 человека, что на несколько лет отсрочило сертификацию страны как территории, свободной от полиомиелита [2]. Возобновление мероприятий по вакцинопрофилактике в полном объеме во всех этих случаях приводило к прекращению эпидемических и спорадических вспышек.

Необходимо отметить, что реальная угроза применения террористическими организациями биологического оружия на основе патогенных вирусов и бактерий заставляет человечество пересмотреть глобальную стратегию вакцинопрофилактики. Если до сих пор мировое сообщество ориентировалось на глобальную ликвидацию ряда антропонозных вирусных инфекций, таких как оспа, полиомиелит, корь, краснуха и др. с последующим прекращением вакцинопрофилактики ликвидированных инфекций, то теперь необходимо пересмотреть основные положения этой стратегии. Вероятно, прекращение вакцинопрофилактики после ликвидации заболевания не всегда обосновано. Необходимо рассмотреть возможность возобновления массовой вакцинации против оспы. По-видимому, уже сейчас необходимо начать вакцинацию тех лиц, которые в первую очередь могут столкнуться с последствиями применения такого оружия: медицинского персонала, работников министерства внутренних дел, специальных служб (МЧС, специальные службы Минздрава, пожарные, таможенники), работников транспорта и коммунальных служб, пограничных войск. Реальная угроза биотерроризма с возможным применением вируса оспы или генетически измененных вариантов этого вируса поставила Россию, США и мировое сообщество перед необходимостью пересмотра национальных и международных программ с целью ускорения разработки, создания и совершенствования средств лечения, профилактики и диагностики этого заболевания. В связи с этим вновь возникает вопрос о целесообразности использования вируса осповакцины в качестве вектора для создания вакцинных препаратов нового поколения против ряда других инфекций. В настоящее время на основе этого вируса разработаны вакцины против геморрагических лихорадок с почечным синдромом, гепатитов А и В, ВИЧ-инфекции, лепры, ротавирусов, бешенства и некоторых других [3]. Проводятся исследования по созданию поливалентных вакцинных препаратов на основе осповакцины. По имеющимся наблюдениям такие вакцины способны защищать не только от тех патогенов, антигены которых они экспрессируют, но и от ортопоксвирусов и могут применяться для профилактики натуральной оспы. Кроме того, по-видимому, необходимо разработать и внедрять программу возобновления вакцинопрофилактики натуральной оспы уже имеющимися средствами, нарабатывать вакцинные препараты в необходимых для массовой вакцинации количествах, готовить медицинский персонал для этой вакцинации и самое главное - предусмотреть ее финансирование. 47) Иммунные сыворотки и иммуноглобулины, способы получения, область применения. Иммунопрофилактика путем пассивной иммунизации населения проводится преимущественно с помощью введения профилактических иммунных сывороток и иммуноглобулинов. Эти медицинские препараты содержат антитела и предназначены для создания искусственного пассивного антитоксического, антибактериального или противовирусного иммунитета. Их подразделяют на две группы: гетерологичные и гомологичные.

Гетерологичные иммунные сыворотки получают из крови животных, подвергнутых гипериммунизации различными микробными антигенами, очищенными от балластных веществ. Гетерологичные иммунные сыворотки используют с диагностической целью (их получают в этом случае из крови кроликов, мышей, козлов и др.) и лечебной (из крови лошадей, так как лошадиный белок наиболее близок человеческому). Преимуществом применения гетерологичных иммунных сывороток, используемых для лечения, является возможность их получения в большом количестве (одна лошадь в год дает около 200 л сыворотки, животное обычно используется для получения сыворотки два года). Недостатком этих препаратов является возможность развития у людей анафилактических и пирогенных реакций на чужеродный белок, что требует обязательного предварительного контроля чувствительности к ним путем постановки внутрикожных проб. Гетерологичные антитоксические сыворотки используются при экстренной профилактике и лечении дифтерии, столбняка, ботулизма, бешенства.

Гомологичные сыворотки получают из крови людей-доноров (используют периферическую, плацентарную и абортную кровь). Они лишены многих побочных эффектов, характерных для гетерологичных сывороток. Эти препараты применяют для профилактики и лечения вирусных гепатитов, кори, столбняка, ботулизма и др.

Иммуноглобулиновые препараты представляют собой иммунологически активные очищенные глобулиновые фракции иммунных сывороток или плазмы, содержащие специфические антитела (глобулиновая фракция составляет не менее 97% общего белка). Основным активным компонентом в таких препаратах является IgG, в небольших концентрациях могут обнаруживаться IgM и IgA. Эти препараты лишены других компонентов, содержащихся в иммунных сыворотках (комплемент, цитокины, лизоцим и др.). Иммуноглобулины выделяют спиртовым осаждением или другими способами. Принципиальное значение для получения высококачественных препаратов иммуноглобулинов имеет очистка от балластных компонентов. Это создает несомненные преимущества иммуноглобулиновых препаратов перед сыворотками, позволяя уменьшить вводимую дозу препарата и снизить его сенсибилизирующее действие на организм.

Для гарантии исключения микробной контаминации в современном производстве применяется комплекс методов обеззараживания сывороточных и иммуноглобулиновых препаратов: пастеризацию, обработку химическими веществами, ультрафиолетовое облучение.

Классификация иммунных сывороток и Ig-препаратов

1. По объекту действия антител:

а) антитоксические (противодифтерийная, противостолбнячная, противоботулинические, противогангренозные, противостафилококковая, против змеиных ядов) – гетерологичные, их получают путем гипериммунизации лошадей анатоксинами;

б) антимикробные: вируснейтрализующие (для профилактики и лечения кори, гриппа, бешенства, клещевого энцефалита, ВГА) и антибактериальные (против коклюша, лептоспироза, чумы, сибирской язвы, стрептококковых, стафилококковых и синегнойной инфекций); могут быть гомологичными или гетерологичными.

2. По назначению:

а) лечебно-профилактические – используют для экстренного создания пассивного иммунитета у больных, контактных или подвергшихся опасности других видов инфицирования (например, при дифтерии, столбняке, ботулизме), для заместительной терапии при лечении иммунодефицитов;

б) диагностические – получают путем гипериммунизации обычно мелких лабораторных животных (кроликов, мышей и др.), используют при постановке серологических реакциий.

3. По способу введения:

а) для внутримышечного введения (в верхненаружный квадрант ягодицы);

б) для внутривенного введения;

в) для подкожного введения.

Классификация иммуноглобулиновых препаратов по специфичности действия

1. Препараты с общенаправленным действием содержат широкий спектр антител против бактерий и их токсинов, вирусов и других возбудителей. К ним относят нормальный иммуноглобулин и препараты, содержащие высокие концентрации отдельных классов иммуноглобулинов.

1.1. Нормальный иммуноглобулин – это препарат, который получают из донорской, плацентарной или абортной крови от не менее чем 5000 людей. Благодаря этому нормальный иммуноглобулин содержит широкий спектр антител разнообразной специфичности, отражающий состояние коллективного иммунитета доноров к различным инфекциям, сформированный в результате бытовой иммунизации, перенесенных заболеваний или вакцинации. Используется для профилактики кори, гриппа, ВГА, полиомиелита, ветряной оспы, эпидемического паротита, скарлатины, менингококковой инфекции.

1.2. Препараты, содержащие высокие концентрации отдельных классов иммуноглобулинов:

а) иммуноглобулины для внутривенного введения, обогащенные не менее 95% IgG (Сандоглобулин, Октагам, Интратект, Интраглобин, Гамунекс);

б) иммуноглобулины для внутривенного введения, содержащие антитела класса IgG и обогащенные антителами класса IgМ и IgА (Пентаглобин, комплексный иммуноглобулиновый препарат [КИП]). Пентаглобин обладает мощным антитоксическим эффектом, эффективен при лечении сепсиса, вызванного грамотрицательными бактериями. КИП блокирует рецепторы микробных клеток, уменьшая адсорбцию микробов на клетках эпителия слизистой оболочки кишечника и угнетая размножение адсорбированных микробных клеток. Предназначен для перорального применения, оказывает местное действие в просвете тонкой и толстой кишки, используется для местной заместительной терапии у часто и длительно болеющих пациентов.

2. Специфические

иммуноглобулины – это препараты, которые

получают из иммунных сывороток

людей-доноров, имевших вакцинацию против

соответствующего возбудителя. Они

содержат специфические IgG против

конкретного патогена и освобождены от

балластных веществ. Распределение

подклассов иммуноглобулина G в таких

препаратах соответствует распределению

в плазме здоровых доноров. Специфические

иммуноглобулины применяют для лечения

и экстренной профилактики конкретных

инфекций: бешенства, столбняка,

стафилококковой инфекции, сибирской

язвы, лептоспироза и др. Примеры препаратов

специфических иммуноглобулинов:

«НеоЦитотект» – изготовлен из плазмы

доноров с высоким содержанием антител

против возбудителя цитомегаловирусной

инфекции; «Неогепатект» – получен из

плазмы доноров с высоким содержанием

антител против вируса гепатита В.

48)

Экстренная иммунопрофилактика и

серотерапия инфекционных болезней

(дифтерия, столбняк, бешенство и

др.).

Вакцинопрофилактика бешенства

В настоящее время в РФ используются

инактивированные ультрафиолетовыми

лучами цельновирионные антирабические

вакцины. Вакцины отечественного

производства приготавливаются из штамма

вируса бешенства «Внуково-32»,

культивированного в клетках сирийского

хомяка («Рабивак-Внуково-32» или «КАВ»,

«КОКАВ» – концентрированная вакцина).

При плановой вакцинации с профилактической

целью (предэкспозиционная профилактика)

вводят три дозы: выбранный день, 7-й день,

30-й день. Ревакцинацию проводят через

12 мес. и далее каждые 3 года. Вакцинацию

проводят определенным группам населения

(группам риска) в соответствии с

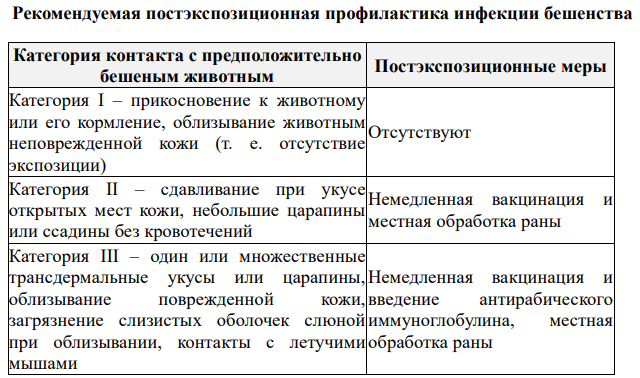

Приложением 2. Постэкспозиционная

вакцинация (экстренная), по оценкам ВОЗ,

позволяет предотвратить более 300 000

случаев смерти от бешенства и предполагает

введение антирабических препаратов:

только вакцины или вакцины в сочетании

с иммуноглобулином, что зависит от типа

контакта с предположительно бешеным

животным (табл. 4).

При использовании вакцины «КОКАВ» внутримышечно вводят пять доз: выбранный день – 3, 7, 14 и 30-й день с ревакцинацией на 90-й день от момента укуса (всего 6 инъекций). При использовании неконцентрированной «Рабивак-Внуково-32» инъекции проводятся ежедневно в подкожную клетчатку живота в зависимости от тяжести укусов в течение 18–21 дней с троекратной ревакцинацией через 10, 20 и 35 дней после курса вакцинации (всего 21–24 инъекции). Поствакцинальный гуморальный иммунитет начинает формироваться через 3–5 дней, постепенно нарастая и достигая защитного уровня к концу 1- го – началу 2-го месяца после прививки. После законченной вакцинации по схеме 0–3–7–14–30 дней специфические антитела обнаруживаются практически у всех. ПППИ характеризуются появлением у 6–25% привитых местных (отек, эритема, боли в месте инъекции, увеличение региональных лимфатических узлов) и у 5–20% привитых общих (головокружение, головная боль, тошнота, боль в области живота, в мышцах, артралгии, повышение температуры тела) реакций. Противопоказаний к вакцинации против бешенства нет.