3 курс / Вакцинология / Рейтинг / 39-41

.docx39) Система мероприятий и типы препаратов для вакцинопрофилактики гриппа

Грипп вызывается одноименным вирусом и занимает первое место по распространенности среди всех инфекционных заболеваний в мире. Во время ежегодных эпидемий, по данным статистики, грипп поражает от 10 до 20% взрослого трудоспособного населения. Среди детей, пожилых людей, а также ослабленных больных с сопутствующей соматической патологией данный показатель достигает 40–60%. Наиболее грозными осложнениями при гриппе являются: вирусные бронхиты и пневмония; поражение центральной и периферической нервной системы; патология сердечно-сосудистой системы (вирусный миокардит, эндокардит, перикардит); присоединение вторичных бактериальных инфекций (синуситы, отиты, инфекции дыхательных путей).

В большинстве стран вакцинацию против гриппа проводят ежегодно.

С 2006 года вакцинация против гриппа включена в НКПП РФ. Ежегодной вакцинации подлежат: дети с 6 месяцев, учащиеся 1–11-х классов; - обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; - взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы); - лица, работающие вахтовым методом, сотрудники правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации; - работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров; - государственные гражданские и муниципальные служащие; - беременные женщины; – взрослые старше 60 лет; - лица, подлежащие призыву на военную службу; - лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

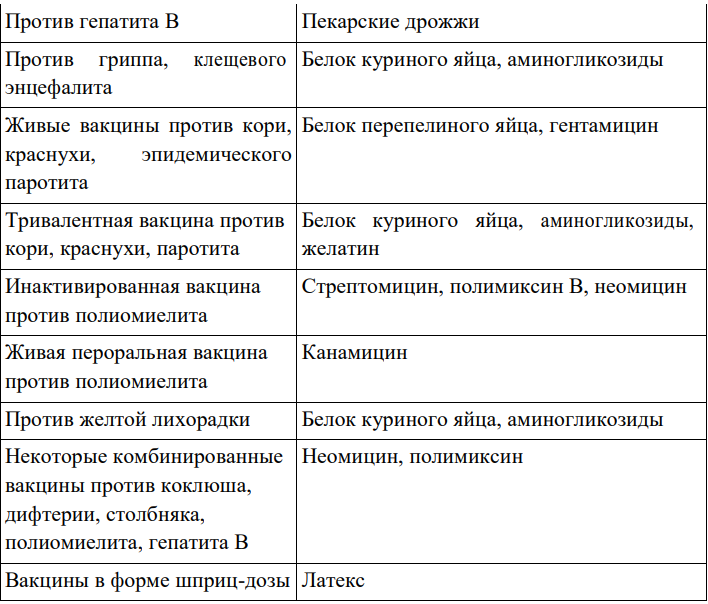

Современные сезонные вакцины в основном представляют собой инактивированные препараты на основе отдельных компонентов вируса гриппа, отличающиеся безопасностью и минимальной реактогенностью:

инактивированные сплит-вакцины;

инактивированные субъединичные вакцины;

инактивированные субъединичные адъювантные вакцины.

Чаще всего они являются трехвалентными и содержат высокоочищенный вирусный материал, получаемый из трех штаммов вируса гриппа, выращенных на куриных эмбрионах:

двух серотипов вируса гриппа А: А (H1N1) и А (H3N2), отличающихся строением поверхностных белков – гемагглютинина (Н) и нейраминидазы (N),

наиболее распространенного штамма вируса В

Вирусы видов А и В являются циркулирующими и могут стать причиной вспышек и эпидемий. Именно поэтому почти все профилактические препараты, используемые против гриппа, включают в своем составе штаммы этих вирусов. Штамм вируса гриппа типа А считается одним из самых опасных и сложно переносимых сезонных видов. Легко передается от носителя и часто вызывает вспышки и эпидемии, постоянно мутирует и более устойчив.

Наиболее значимые серотипы вируса гриппа типа А:

сезонный штамм А (H3N2),

циркулирующий вирус А (H1N1) (возбудитель «свиного» гриппа – мутантный штамм, который включает гены из вирусов А (H1N1) птичьего, свиного и человеческого происхождения; легко передается от человека к человеку, вызывает заболевания с тяжелым течением и большим процентом осложнений, в том числе молниеносно развивающихся пневмоний с дыхательной недостаточностью),

А (H5N1) – возбудитель «птичьего» гриппа; постоянно мутирует и приобретает высокую устойчивость к медицинским препаратам; одна из самых опасных разновидностей (70% случаев заражения заканчивается летальным исходом).

Именно к определенным разновидностям гемагглютинина и нейраминидазы у населения формируются защитные антитела. Учитывая, что эти антигены подвержены значительной изменчивости и каждый год эпидемию вызывает уже новый штамм вируса, к которому нет иммунитета, выпускаемые вакцинные препараты сохраняют свою эффективность максимум около года. В связи с этим ежегодно необходимо разрабатывать новые разновидности противогриппозных вакцин. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) занимается прогнозированием штаммов вируса гриппа, которые будут циркулировать в ожидаемом сезоне, и рассылает эти штаммы производителям прививок. Каждый год в феврале ВОЗ рекомендует, какие вирусные штаммы необходимо включать в состав противогриппозной вакцины для использования в предстоящем зимнем сезоне в странах Северного полушария. Вторая рекомендация выпускается в сентябре – в отношении вакцин для зимнего сезона в Южном полушарии (WER, 1999). Эти рекомендации базируются на сведениях, собираемых из более 100 лабораторий в различных странах мира, которые осуществляют эпиднадзор за гриппом.

Из инактивированных расщепленных, субъединичных и субъединичных адъювантных вакцин наиболее выраженной реактогенностью обладают сплит-вакцины, что может быть связано с содержанием в препарате липидов наружной оболочки вирусов, обладающих токсичностью. Повышенное содержание вирусных компонентов в вакцине может стимулировать выработку значительных количеств интерферона и приводить к развитию системных реакций на введение вакцин, особенно у детей. Причиной развития поствакцинальных реакций и осложнений могут стать и вспомогательные компоненты: антибиотики (неомицин, гентамицин, канамицин или полимиксин), гидросульфит натрия, тиомерсал или формальдегид в качестве консервантов, а также белки куриного эмбриона в остаточных количествах.

Теоретически в субъединичных вакцинах достигается максимальная очистка антигенов и снижение реактогенности. Однако ввиду отсутствия в них внутренних антигенов вируса, защитная эффективность субъединичных вакцин несколько ниже, чем у сплит-вакцин.

Наиболее перспективными считаются субъединичные адъювантные вакцины, которые содержат кроме высокоочищенных поверхностных белков еще и адъювант, что позволяет уменьшить содержание антигенов каждого штамма, сохранив высокие показатели иммуногенности и безопасности для всех контингентов.

В настоящее время разработана гриппозная четырехвалентная инактивированная субъединичная адъювантная вакцина «Гриппол Квадривалент». Вакцина представляет собой протективные антигены (гемагглютинин и нейраминидаза) эпидемически актуальных штаммов вирусов гриппа типа А подтипов A (H1N1), А (Н3N2) и типа В линии Ямагата и линии Виктория, выделенные из вируссодержащей аллантоисной жидкости куриных эмбрионов, связанные с иммуноадъювантом азоксимера бромидом.

Противогриппозные вакцины вводятся в основном парентерально внутримышечно, а также парентерально подкожно и интраназально (живые вакцины)

ППИИ характеризуются формированием местных (отек, гиперемия, резкая болезненность в месте введения препарата; для интраназальных вакцин – ринорея, кашель и боли в горле) и общих (головные боли и сильное недомогание, гриппоподобное состояние, аллергические реакции [крапивница, отек Квинке, анафилактический шок], повышение температуры с ознобами, менингиты, отиты, миозиты и осложнения со стороны других внутренних органов) реакций.

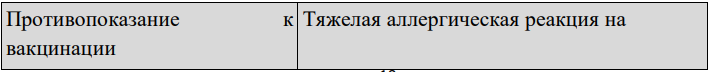

Абсолютными противопоказаниями к вакцинации являются выраженные реакции (температура выше 40 0С, отек или покраснение (гиперемия) в месте инъекции больше 8 см в диаметре) и осложнения (анафилактический шок) на предыдущую прививку против гриппа. Кроме того, нельзя вводить противогриппозные вакцины, полученные с использованием куриных эмбрионов, людям с аллергической гиперчувствительностью к куриному белку. В этом случае рекомендуется выбирать вакцины, приготовленные с использованием перевиваемых культур клеток, а не куриных эмбрионов. Живые противогриппозные вакцины противопоказаны лицам с иммунодефицитными состояниями и беременным.

К временным противопоказаниям относят наличие у прививаемого острых или обострений хронических заболеваний. Этих лиц рекомендуется прививать через 2–4 недели после выздоровления. Временно противопоказаны прививки детям до шести месяцев и беременным женщинам в первом триместре. Детям от 6 месяцев до 2 лет (до 9 лет в случае введения им вакцины впервые) рекомендованы 2 дозы противогриппозной вакцины с интервалом 4 недели, так как вторая доза увеличивает для них эффективность иммунизации.

40) Побочное действие вакцин, причины его возникновения. Основные группы поствакцинальных осложнений.

Любое неблагоприятное с медицинской точки зрения проявление, которое возникает после иммунизации (нарушение состояния здоровья, симптом или заболевание, а также отклонения в результатах лабораторного исследования), согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), называется побочным проявлением после иммунизации (ПППИ).

Причинами развития ПППИ могут быть не только антигенные компоненты, но и вспомогательные вещества, включая консерванты, адъюванты, а также производственные примеси. Даже незначительные изменения в производственном процессе могут оказать влияние на качество, эффективность и безопасность вакцин.

Основные проявления ПППИ В зависимости от клинического исхода неблагоприятные события после иммунизации подразделяют на 2 категории: серьезные и несерьезные (обычные). Серьезные ПППИ:

событие, приведшее к смерти;

событие, представляющее угрозу для жизни;

событие, требующее стационарной госпитализации или продления срока госпитализации;

событие, приведшее к стойкой или выраженной нетрудоспособности/инвалидности;

событие, приведшее к развитию врожденных аномалий или пороков развития.

К несерьезным ПППИ относят клинические и лабораторные признаки нестойких патологических изменений в организме, проходящие самостоятельно. Они могут быть местными и общими (системными). Местные реакции включают: 1. болезненность, гиперемия, отек, инфильтрат в месте введения, не превышающее 8 см в диаметре.

2. катаральные явления верхних дыхательных путей, конъюнктивит при аэрозольной и интраназальной иммунизации;

3. клинические признаки поражения желудочно-кишечного тракта при энтеральной вакцинации.

Самый большой показатель развития местных реакций – у вакцины БЦЖ – 90- 95%. Примерно в 50% случаев возникают местные реакции на вакцину АКДС с цельноклеточным коклюшным компонентом, при этом всего лишь около 10% – на бесклеточную АКДС; при вакцинации против гепатита В - менее чем в 5%.

К общим несерьезным ПППИ относят:

кратковременное повышение температуры, дискомфорт;

мышечную, головную боль;

потерю аппетита;

симптомы со стороны тропных органов.

Наиболее объективный показатель общей реакции - подъем температуры тела. По степени подъема температурные реакции делят на слабые (37- 37,5 °C), средние (37,6-38,5 °C) и сильные (>38,5 °C).

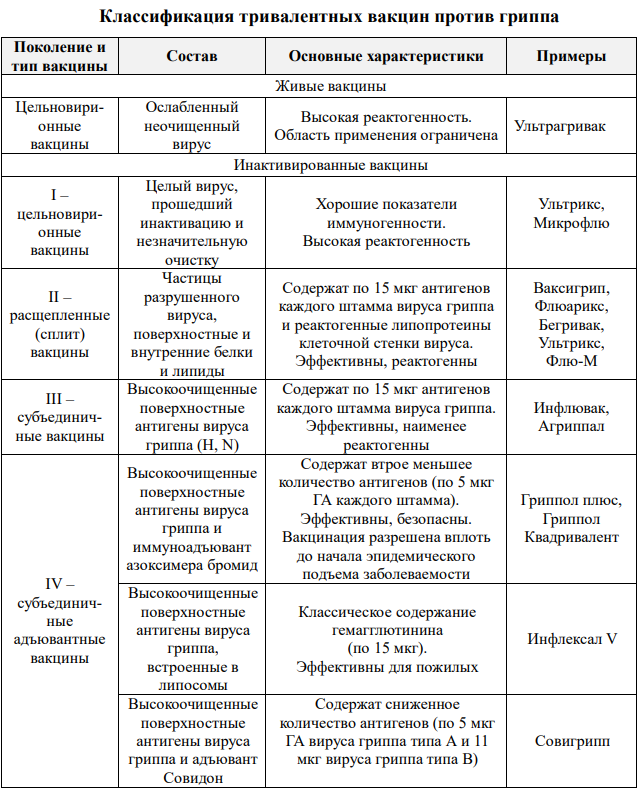

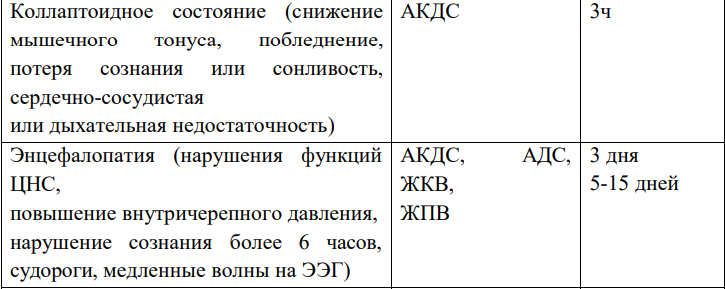

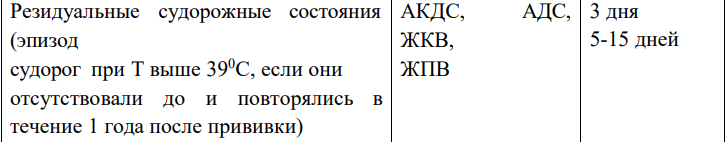

Основными видами серьезных ПППИ являются:

иммунофармакологическое (токсическое) – неблагоприятное воздействие на различные системы и органы, обусловленное присутствием остатков экзо—и эндотоксинов бактерий, стимуляцией синтеза провоспалительных цитокинов и др. (например, энцефалопатии, судорожный синдром);

поствакцинальный инфекционный процесс (при введении живых вакцин);

аллергические реакции на антигены вакцин, примеси и вспомогательные компоненты (анафилактический шок, отек Квинке и др.);

местные — абсцессы, флегмоны в месте введения вакцины.

Токсическое действие вакцин наиболее выражены после первого введения 3 вакцин, в то время как аллергенные свойства проявляются при повторной вакцинации. Аллергические реакции появляются преимущественно при введении химических (растворимых) вакцин. Они характеризуются появлением в участках введения вакцин гиперемии и отека, общие реакции сопровождаются лихорадкой, снижением артериального давления, возникновением сыпи, артралгии и др. Онкогенное действие, способность вакцин вызывать аутоиммунные заболевания и иммунодефициты не доказаны и носят предположительный характер.

Наиболее частые источники серьезных ПППИ:

в живых вакцинах - остатки яичного белка куриных эмбрионов, бычьего сывороточного альбумина, антибиотиков; цитокины; остаточная вирулентность вакцинного штамма и реверсия его патогенных свойств;

в убитых (инактивированных) - остатки экзо- и эндотоксинов бактерий, консерванта мертиолата, наличие большого количества «балластных» непротективных антигенов;

в генно-инженерных - клеточная гетерологичная ДНК в большой концентрации, остатки консерванта мертиолата, дрожжевые клетки;

в химических (субединичных) - анатоксины, консерванты.

Уровень реактогенности вакцины зависит от типа и дозы вакцины, схемы и способа введения препарата, реактивности вакцинируемого. Наибольшей реактогенностью обладают корпускулярные инактивированные вакцины. Так цельноклеточная вакцина АКДС вызывает системные неспецифические вакцинальные реакции в 50% случаев. Для других вакцин этот показатель составляет менее 20%, а при приеме оральной вакцины против полиомиелита – менее 1%.

41) Мониторинг побочного действия вакцин. Противопоказания к вакцинации.

Диагностика основывается на комплексном анализе клинических, лабораторных и эпидемиологических данных. Эпидемиологический метод включает выявление, регистрацию всех подозрительных случаев и проведение эпидемиологического расследования, в процессе которого уточняют, было ли ПППИ обусловлено качеством введенной вакцины, техническими ошибками или особенностями реакции организма.

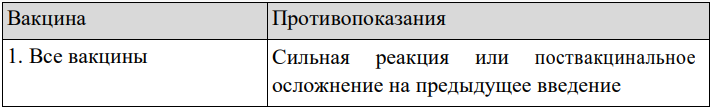

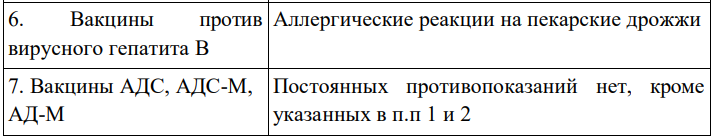

Для обеспечения безопасности вакцинопрофилактики существует официально установленный перечень случаев, когда вакцинацию не проводят по ряду объективных причин, учитывающих большую вероятность нанести ущерб здоровью. Наличие противопоказания не означает, что в случае проведения прививки у вакцинированного обязательно возникнет осложнение, речь идет лишь о повышении риска ПППИ, что рассматривается как препятствие к проведению вакцинации в большинстве случаев.

На возможность связи ПППИ с качеством введенной вакцины указывают:

развитие осложнений у лиц, привитых разными медицинскими работниками вакциной одной серии или одного производителя,

выявленное нарушение температурного режима хранения и/или транспортирования данной партии вакцины.

На технические ошибки при иммунизации указывают развитие ПППИ только у пациентов, привитых одним и тем же медицинским работником:

нарушение правил хранения вакцин (длительное хранение препарата в разведенном виде, замораживание адсорбированных вакцин)

неправильный выбор метода и места введения,

нарушение рекомендованной дозы и схемы иммунизации

нарушением техники введения вакцины;

нарушение правил приготовления препарата (использование вместо растворителя других лекарств, разведение вакцины неправильным объемом растворителя, контаминация вакцины или растворителя).

Сведения, указывающие на особенности здоровья пациента – появление у привитых стереотипных симптомов после введения разных серий вакцины разными медицинскими работниками при наличии у них анамнеза соответствующих заболеваний или состояний:

аллергические реакции на компоненты вакцины;

иммунодефицитное состояние

декомпенсированные и прогрессирующие поражения центральной нервной системы, судорожный синдром;

наличие хронических заболеваний, которые могут обостряться в поствакцинальном периоде.

На отсутствие связи заболевания с иммунизацией (развитие острого заболевания, которое по времени совпадает с поствакцинальным процессом, но не связано с ним) указывает:

выявление одинаковых симптомов заболевания у привитых и непривитых людей;

неблагоприятная эпидемическая обстановка в окружении привитого (тесный контакт с инфекционными больными до или после профилактической прививки).

Ориентировочные клинические критерии при диагностике ПППИ:

общие реакции с повышенной температурой, фебрильными судорогами на введение АКДС и АДС-М появляются не позже 48 часов после прививки;

реакция на живые вакцины (кроме анафилактических реакций в первые несколько часов после прививки) не могут появиться раньше 4-го дня и более чем через 12-14 дней после введения коревой и 30 дней после введения ОПВ и паротитной вакцин;

менингеальные явления нехарактерны для осложнений после введения АКДС-вакцины, анатоксинов и живых вакцин (за исключением паротитной вакцины);

энцефалопатия не характерна для реакций на введения паротитной и полиомиелитной вакцин и анатоксинов; она чрезвычайно редко возникает после АКДС вакцинации;

возможность развития поствакцинального энцефалита после прививок АКДС-вакциной в настоящее время оспаривается;

диагноз поствакцинального энцефалита требует исключения других заболеваний, которые могут протекать с общемозговой симптоматикой;

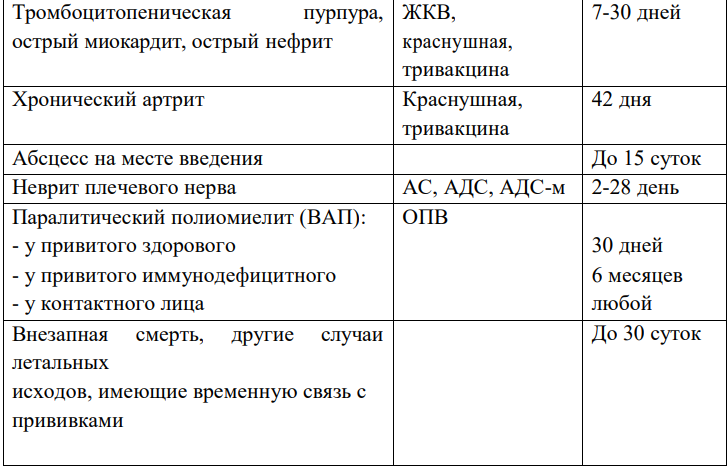

неврит лицевого нерва (паралич Белла) не является осложнением ОПВ и других вакцин;

IgE-опосредованные аллергические реакции развиваются не позже, чем через 24 часа после любого вида иммунизации, а анафилактический шок не позже, чем через 4 часа;

кишечные, почечные симптомы, сердечная и дыхательная недостаточность нехарактерны для осложнений вакцинации и являются признаками сопутствующих заболеваний;

катаральный синдром может быть специфической реакцией на коревую вакцинацию, если возникает не ранее 5 дня и не позже 14 дня после прививки; он нехарактерен для других вакцин;

артралгии артриты характерны только для вакцинации против краснухи;

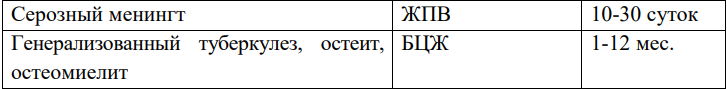

заболевание вакциноассоциированным полиомиелитом развивается в срок 4-30 суток после иммунизации у привитых и до 60 суток у контактных. 80% всех случаев заболевания связано с первой прививкой, при этом риск развития заболевания у иммунодефицитных лиц в 3-6 тыс. раз 9 превышает таковой у здоровых. ВАП обязательно сопровождается остаточными явлениями (вялые периферические парезы и/или параличи и мышечные атрофии);

лимфадениты, вызванные вакцинным штаммом БЦЖ, развиваются, как правило, на стороне прививки. В процесс обычно вовлекаются подмышечные, значительно реже под–и надключичные лимфоузлы. Отличительным признаком осложнения является отсутствие болезненности лимфоузла при пальпации; цвет кожи над лимфоузлом обычно не изменен;

критерием, позволяющим предположить БЦЖ-этиологию остеита, является возраст ребенка от 6 месяцев до 1 года, первичная локализация очага поражения на границе эпифиза и диафиза, локальное повышение кожной температуры без гиперемии – «белая опухоль», наличие припухлости ближайшего сустава, ригидность и атрофия мышц конечности (при соответствующей локализации поражения).

Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний являются временными противопоказаниями для проведения прививок. Плановые прививки проводятся через 2 - 4 недели после выздоровления или в период реконвалесценции или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях и др. прививки проводятся сразу после нормализации температуры. Детям, получившим препараты крови, вакцинацию живыми вакцинами проводят с определенными интервалами. Противопоказаниями к проведению профилактических прививок являются сильные реакции и поствакцинальные осложнения на введение предыдущей дозы той же вакцины.