- •Дифференциальная диагностика суставного синдрома

- •2. Понятие о гликированном гемоглобине Алгоритм подбора индивидуального целевого уровня гликированного гемоглобина.

- •4. Сахарный диабет 1 типа. Этиология. Патогенез. Клиника.

- •5. Сахарный диабет 1 типа. Диагностика. Ведение пациентов с сахарным диабетом 1 типа. Виды инсулинотерапии. Принципы инсулинотерапии.

- •6. Сахарный диабет 2 типа. Этиология. Патогенез. Клиника.

- •7. Сахарный диабет 2 типа. Диагностика. Ведение пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Общие принципы начала и интенсификация сахароснижающей терапии.

- •8. Сахарный диабет 2 типа. Группы сахароснижающих препаратов, механизм их действия, противопоказания. Стратификация лечебной тактики в зависимости от уровня гликированного гемоглобина.

- •9. Острые осложнения сахарного диабета. Диабетический кетоацидоз (дка, диабетическая кетоацидотическая кома).

- •10. Острые осложнения сахарного диабета. Гиперосмолярное гипергликемическое состояние (ггс).

- •11. Диабетические микроангиопатии. Диабетическая ретинопатия: определение, классификация, патогенез, клиника, лечение.

- •12. Диабетические микроангиопатии. Диабетическая нефропатия: определение, классификация, патогенез, клиника, диагностика, лечение.

- •13. Особенности течения сердечно-сосудистых заболеваний при сахарном диабете

- •6.5.1. Особенности патогенеза ишемической болезни сердца при сахарном диабете

- •6.5.2. Особенности клинической картины ишемической болезни сердца при сахарном диабете

- •6.5.3. Особенности диагностики ишемической болезни сердца при сахарном диабете

- •6.6. Артериальная гипертензия и сахарный диабет

- •6.6.1. Особенности артериальной гипертензии у больных сахарным диабетом

- •14. Диабетическая нейропатия: определение, классификация, патогенез, клиника, лечение.

- •15. Острые осложнения сахарного диабета. Гипогликемия и гипогликемическая кома. Этиология. Клиника. Патогенез. Диагностика. Профилактика.

- •20. Синдром тиреотоксикоза. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Принципы терапии.

- •30. Болезнь Иценко-Кушинга. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •31. Актг-эктопия. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •32. Экзогенный гиперкортицизм и псевдокушингоидные стостояния. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение.

- •34. Хроническая надпочечниковая недостаточность определение, патогенез, клиника, диагностика, лечение

- •35. Феохромоцитома. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение.

20. Синдром тиреотоксикоза. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Принципы терапии.

Этиология

Причин возникновения тиреотоксикоза множество. К основным относятся:

повышение продукции гормонов щитовидной железой вследствие различных заболеваний (диффузно-токсический, узловой зоб и другие);

избыточный приём препаратов, содержащих гормоны щитовидной железы (нарушение назначенной схемы лечения гипертиреоза).

Патогенез

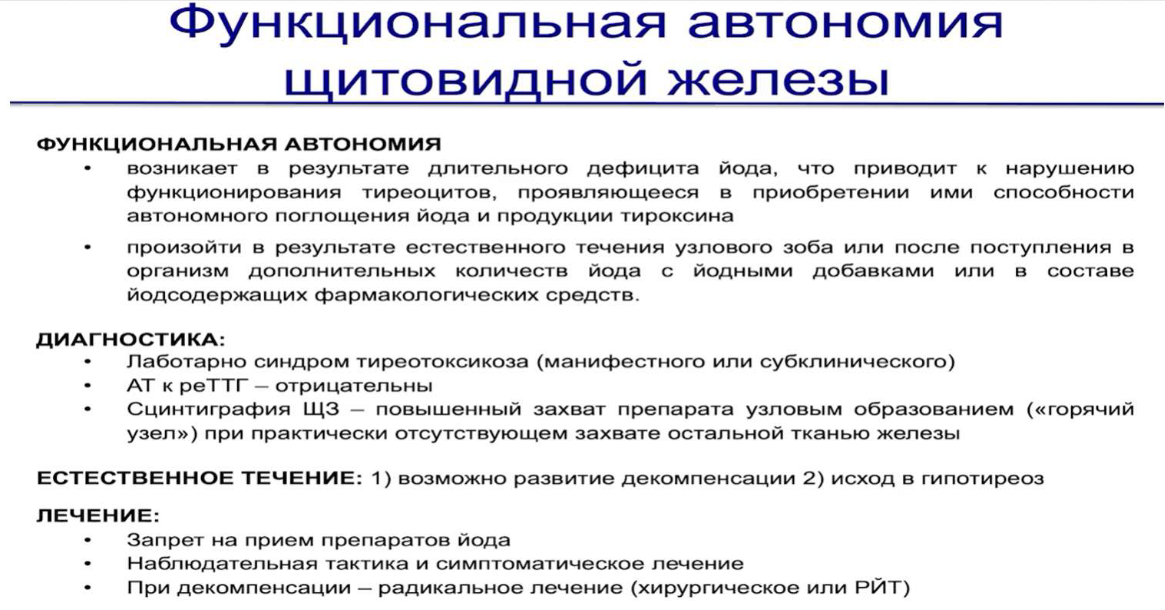

Тиреотоксикоз у пациентов с узловым/многоузловым зобом возникает вследствие развития функциональной автономии узла ЩЖ. Автономию можно определить как функционирование фолликулярных клеток ЩЖ в отсутствие главного физиологического стимулятора – ТТГ гипофиза. При функциональной автономии клетки ЩЖ выходят из-под контроля гипофиза и синтезируют гормоны в избыточном количестве. Если продукция тиреоидных гормонов автономными образованиями превышает физиологическую потребность, у больного разовьется тиреотоксикоз. Такое событие может произойти в результате естественного течения узлового зоба или после поступления в организм дополнительных количеств йода с йодными добавками или в составе йодсодержащих фармакологических средств. Процесс развития функциональной автономии длится годами и приводит к клиническим проявлениям функциональной автономии, в основном, у лиц старшей возрастной группы (после 45 лет).

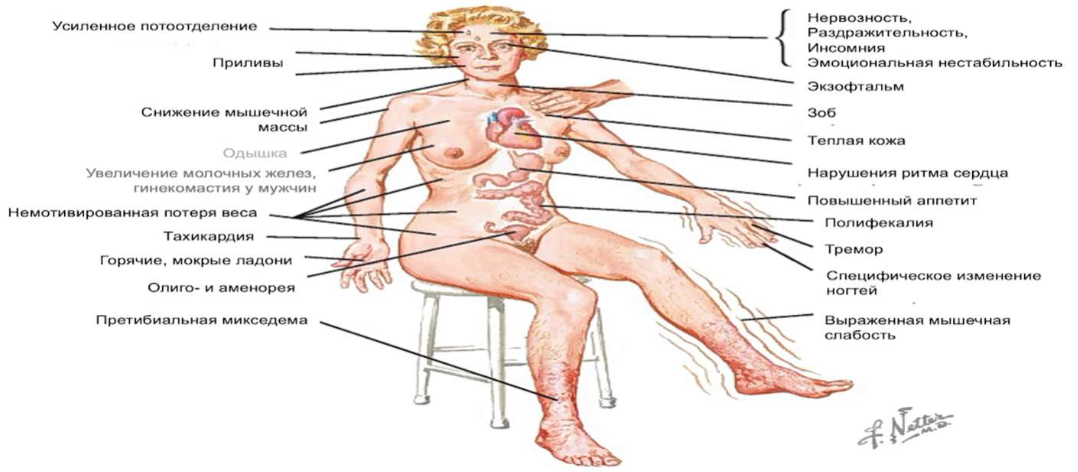

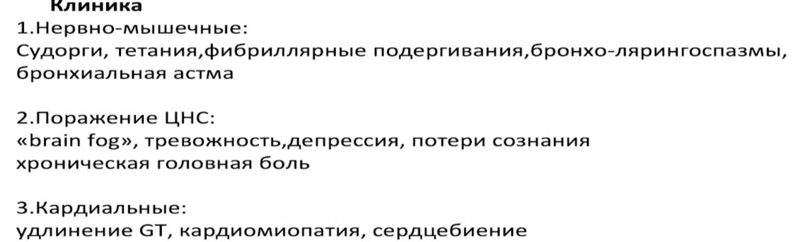

Клиника

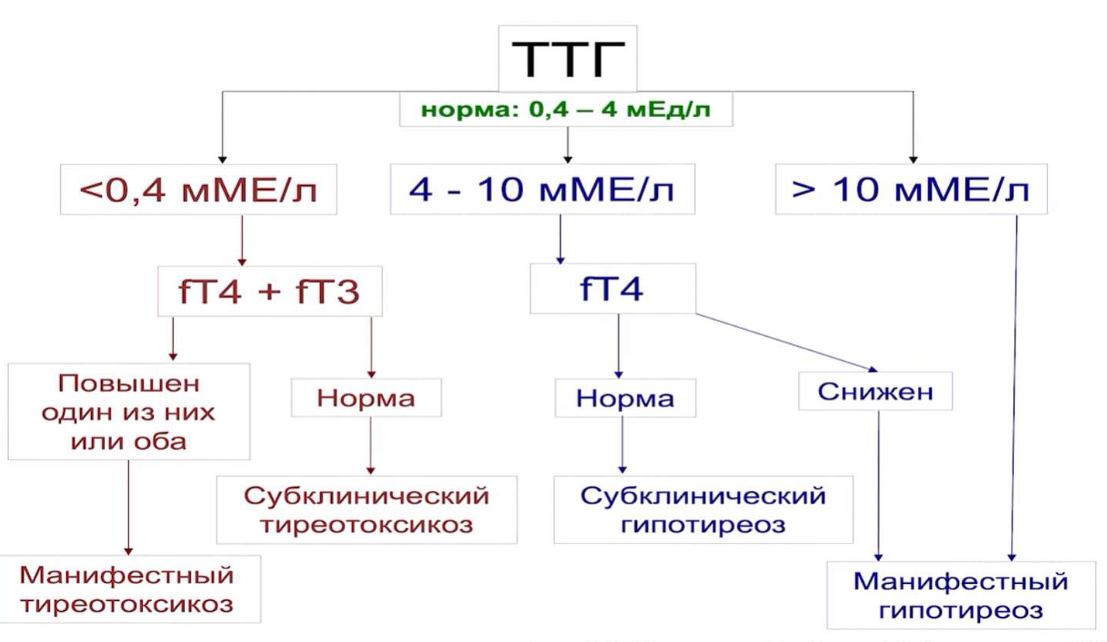

Диагностика

определение антител к тиреоглобулину и тиреоидной пероксидазе (в последнее время его результаты оцениваются только в комплексе с данными других методов исследования щитовидной железы);

исследование антител к рецептору ТТГ (особенно для оценки прогноза рецидива заболевания при консервативном лечении гипертиреоза, часто у беременных);

обязательная пальпаторно-визуальная оценка размеров щитовидной железы, общий терапевтический осмотр

определение тиреоглобулина и СОЭ (для дифференциальной диагностики тиреоидита — тиреоглобулин и СОЭ повышены, а также при использовании пациентами препаратов тиреогормонов — низкое ТТГ и нормальное СОЭ).

исследование хореогонического гонадотропина (в больших концентрациях может оказывать ТТГ-действие на щитовидной железу при хориокарциноме и некоторых тестикулярных опухолях).

УЗИ

Лечение

При лечении тиреотоксикоза обычно используются основные методы:

консервативное медикаментозное лечение тиреостатическими препаратами;

терапия радиоактивным йодом (I 131);

хирургическое лечение;

немедикаментозное лечение (ограничение физической нагрузки, здоровый сон, отказ от курения, предупреждение стрессов)

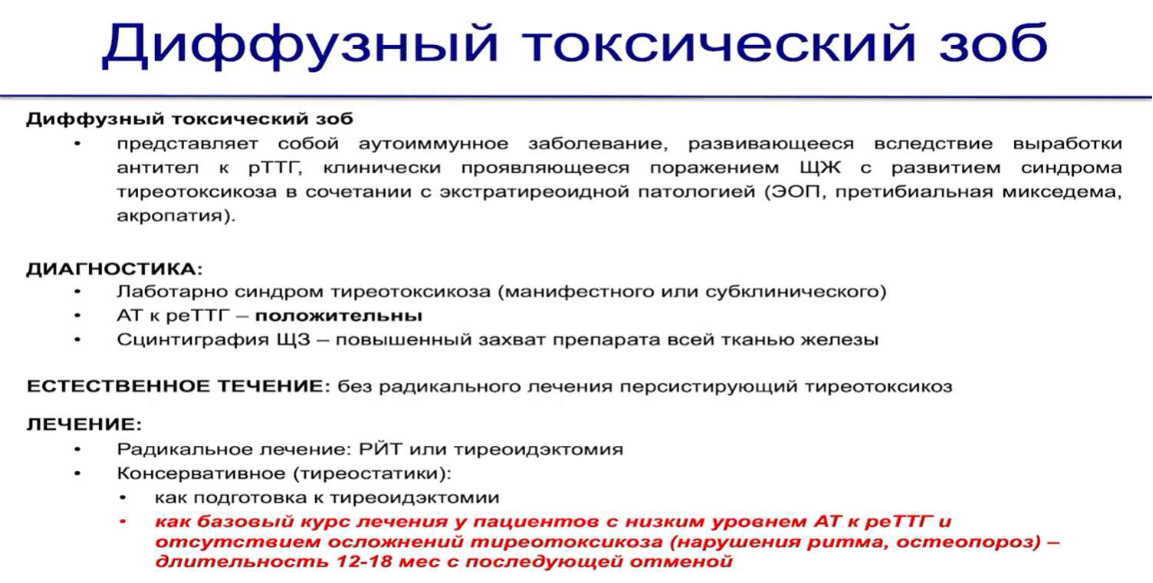

21. Диффузный токсический зоб. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение.

Этиология и патогенез

Диффузный токсический зоб развивается из-за нарушенной функции СД8+-лимфоцитов и выработки антитиреоидных антител, среди которых особое значение придаётся тем, которые имеют сродство к рецепторам тиреотропного гормона в щитовидной железе. Эти антитела выявляются в среднем у 50% пациентов с диффузным токсическим зобом. С этими рецепторами в норме связывается тиреотропный гормон (ТТГ), что стимулирует выработку и выделение тиреоидных гормонов (ТГ). Антитела при связывании с рецепторами ТТГ увеличивают секрецию тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3) «в обход» регуляции ТТГ. Повышенный уровень тиреотропного гормона обуславливает развитие тиреотоксикоза. До конца не ясна причина такого дефекта иммунной системы. Имеются данные, позволяющие говорить о роли генетической предрасположенности, в частности, более широкой распространённости аллелей HLA-B8 и BW-35 у пациентов с этой болезнью.Однако не выявлено какой-то одной аллели, ответственной за болезнь Грейвса.

Клиника

Синдром тиреотоксикоза связан с более интенсивным метаболизмом. Увеличивается частота сердечных сокращений, поднимается артериальное давление. Характерен подъём систолического («верхнего») давления и снижение диастолического, то есть поднимается пульсовое давление, проявляющееся выраженной пульсацией крупных и мелких артерий. Характерно повышенное потоотделение, так как организм старается отдать избыточно вырабатываемое тепло (из-за нарушенной регуляции окислительного фосфорилирования). Стимуляция нервной системы проявляется раздражительностью, тремором рук. Аппетит повышается, однако масса тела снижается из-за ускоренного распада белков в организме. Редко встречается так называемый fat-Базедов-вариант, при котором масса тела увеличивается.Пациенты с ДТЗ часто жалуются на слабость мышц, утомляемость, одышку.

22. Функциональная автономия щитовидной железы. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение.

Функциональная автономия щитовидной железы - повышенная секреция тиреоидных гормонов щитовидной железой, нерегулируемая тиреотропным гормоном гипофиза и внешними стимуляторами

Клиническая картина функциональной автономии щитовидной железы определяется синдромом тиреотоксикоза и сходна по симптоматике с болезнью Грейвса (диффузным токсическим зобом). Отличительной особенностью тиреотоксикоза при функциональной автономии щитовидной железы является длительное субклиническое течение с последующим постепенным развитием симптомов выраженного гипертиреоза, отсутствие эндокринной офтальмопатии, атипичная скудная клиническая картина заболевания в пожилом возрасте. При эутиреоидном состоянии и субклиническом течении функциональная автономия щитовидной железы может оставаться бессимптомной; компенсированная форма заболевания выявляется обычно только при сцинтиграфическом исследовании.

Среди признаков декомпенсированной функциональной автономии щитовидной железы можно выделить субфебрильную температуру, плохую переносимость тепла, потливость, потерю веса, мышечную гипотрофию и слабость, раздражительность, беспокойство, бессонницу, отеки, сердечно-сосудистые нарушения, желудочные расстройства. Манифестный тиреотоксикоз при функциональной автономии щитовидной железы проявляется прогрессированием нарушений ритма сердца (синусовой тахикардией, мерцательной аритмией), учащением пульса, повышением АД, миокардиодистрофией, развитием сердечной недостаточности.

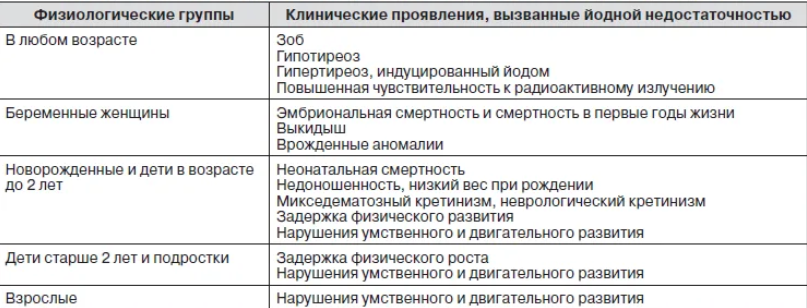

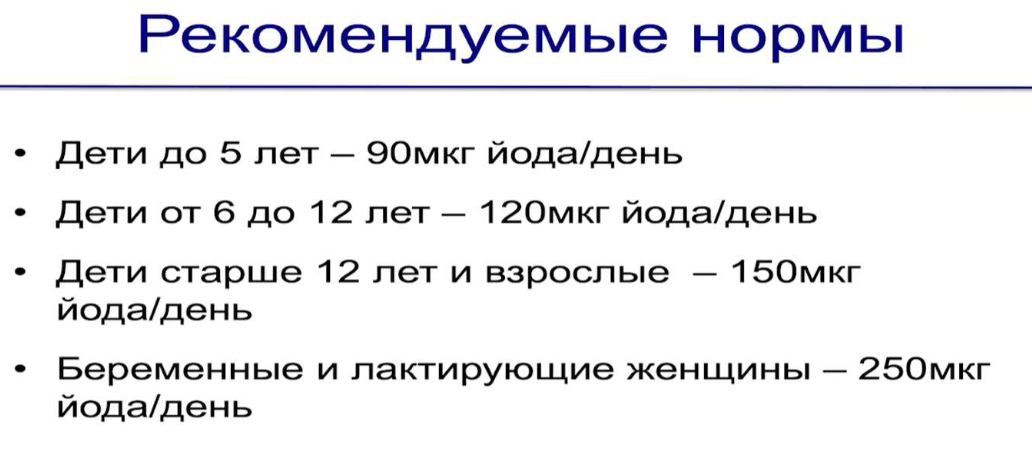

23. Йоддефицитные заболевания. Нарушения психического и физического развития, связанные с дефицитом йода. Меры профилактики и их социальная значимость.

Наиболее часто йододефицит в организме проявляется развитием диффузного эутиреоидного зоба – равномерного увеличения (гиперплазии) щитовидной железы. Диффузный зоб возникает как компенсаторный механизм, обеспечивающий достаточный синтез тиреоидных гормонов в условиях нехватки йода.

Диффузный зоб, развивающийся у лиц, проживающих в местности с йододефицитом, называется эндемическим, а в местности с достаточным содержанием йода – спорадическим. По критериям ВОЗ, если более 10% населения региона страдает диффузной гиперплазией щитовидной железы, то данный регион признается эндемическим по зобу. Гораздо реже развитие эндемического зоба бывает связано не с йододефицитом, а с действием химических соединений: тиоцианатов, флавоноидов и пр. На сегодняшний день эндокринология не имеет точных данных о механизме возникновения спорадического зоба. Этот вопрос малоизучен. Считается, что в большинстве случаев спорадический зоб связан с врожденными нарушениями ферментативных систем, осуществляющих синтез тиреоидных гормонов.

Вторым по частоте возникновения йододефицитным заболеванием щитовидной железы среди взрослого населения является узловой зоб – неравномерная, узловая гиперплазия щитовидной железы. На ранних этапах узловой зоб не ведет к нарушению функций щитовидной железы, однако при приеме препаратов йода может вызывать развитие тиреотоксикоза. Крайняя степень йододефицита проявляется в форме гипотиреоза, обусловленного резким уменьшением уровня тиреоидных гормонов в организме.

Наиболее уязвимой категорией населения при нехватке йода являются беременные женщины и дети. Йододефицит, испытываемый во время беременности, особенно опасен, т. к. при этом состоянии страдают щитовидные железы матери и плода. При йододефицитных заболеваниях щитовидной железы у беременных повышается риск самопроизвольных выкидышей, врожденных пороков развития плода, а у рожденных детей – развития гипотиреоза и умственной неполноценности.

У плода производство собственного гормона Т4 щитовидной железой начинается на 16-18 нед. внутриутробного развития, тогда как до этого срока развитие всех систем осуществляется за счет использования материнских тиреоидных гормонов. Поэтому уже в первом триместре секреция Т4 у беременной женщины увеличивается почти на 40%.

При тяжелом йододефиците и снижении у женщины уровня Т4 уже на момент наступления беременности, дефицит тиреотропных гормонов во время развития плода оказывается столь выраженным, что ведет к тяжелейшим последствиям для ребенка и возникновению неврологического кретинизма - крайней степени отсталости умственного и физического развития, связанной с внутриутробным йододефицитом и недостатком гормонов щитовидной железы.

Легкий йододефицит, легко компенсируемый в отсутствие беременности и не приводящий к снижению уровня тиреоидных гормонов, но проявляющийся снижением продукции Т4 во время беременности, расценивается как синдром относительной гестационной гипотироксинемии. Гипотироксинемия, развившаяся во время беременности, может привести к нарушениям интеллектуального развития, не достигающим тяжелой степени олигофрении.

24. Гипотиреоидная кома определение, патогенез, клиника, диагностика, лечение

Гипотиреоидная кома – это неотложное, крайне тяжелое осложнение декомпенсированного гипотиреоза.

Патогенез

Ключевой патогенетический механизм при развитии ГТК – острый недостаток гормонов щитовидной железы, который провоцирует снижение метаболических процессов в головном мозге и гипоксию. Замедляется мозговое кровообращение, снижается потребление кислорода и глюкозы тканями мозга, нарушается углеводный, липидный, белковый и водно-солевой обмен. Возникает отек тканей, обусловленный лимфостазом, жидкость скапливается в серозных полостях. Формируется патология сердечно-сосудистой системы – увеличиваются границы сердца, уменьшается объем крови, скорость кровотока, усиливается брадикардия.

В результате торможения функций гипоталамических центров, угнетения энергетического обмена и изменения периферического кровообращения развивается гипотермия. Сбои в вегетативной нервной системе обуславливают сдвиги в работе внутренних органов. Нарастает дыхательная недостаточность, гиперкапния, отек мозга, что проявляется сонливостью, сопором и комой. Гиповентиляция легких и низкая сопротивляемость инфекциям приводят к пневмонии. Дополнительное токсическое воздействие на ЦНС оказывает высокая концентрация углекислоты в крови.

Клиника

На предшествующей ГТК стадии пациенты редко обращают внимание на ухудшение состояния. Утяжеляются основные проявления гипотиреоза: кожа становится суше, активнее выпадают волосы, усиливается осиплость голоса, нарастают отеки вокруг глаз и отеки конечностей, несколько снижается температура. При развитии гипотиреоидной комы определяется нарушение толерантности к холоду, устойчивая гипотермия от 35-36°С на ранних стадиях до 26°С и ниже в состоянии глубокой комы. Если у пациента имеется сопутствующая инфекция или иное острое заболевание, температура долго может сохраняться на уровне субфебрильных значений. В большинстве диагностических случаев гипотермия выступает первым и ключевым признаком ГТК, а динамика температуры тела рассматривается как критерий эффективности лечения, используется для составления прогноза выживаемости.

Другие симптомы микседематозной комы – нарастание сонливости, апатии, нежелание больного вступать в беседу, эмоциональное обеднение, угнетение рефлексов. Определяется урежение пульса, сосудистая гипотония, замедление процесса дыхания, наиболее выраженное у женщин с ожирением, слаборазвитой дыхательной мускулатурой. На первых этапах комы возможна острая задержка мочи, хроническая или острая непроходимость кишечника, кровотечения в различных отделах ЖКТ. Позже они иногда сменяются непроизвольной дефекацией и мочеиспусканием. Без адекватной терапии нарастают явления гипогликемии, гипотермии, гиперкапнии, гипоксии, сосудистой и мышечной гипотонии, урежается дыхание и частота сердечных сокращений. Кислородное голодание приводит к изменению работы жизненно важных отделов ЦНС. Причиной смерти становятся дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность.

Диагностика

Сбор анамнеза. У части пациентов имеется подтвержденный диагноз гипотиреоза, выставленный 5 и более лет назад. Нередко в истории болезни или в ответах больного имеются указания на семейную отягощенность по эндокринным заболеваниям, радиойодную терапию, тиреоидэктомию, необоснованно прерванное лечение тиреоидными гормонами.

Осмотр. При физикальном обследовании определяется периорбитальный отек, плотный отек ступней, сухость и бледность (иногда синюшность) кожных покровов, гипотермия, замедленность и вялость движений, снижение сухожильных рефлексов. На шее может определяться рубец после тиреоидэктомии, непальпируемая ЩЖ.

Лабораторная диагностика. Проводится общий и биохимический анализ крови и мочи, исследование уровня электролитов, гормонов, специфических маркеров поражения ЩЖ, миокарда, мышц. К лабораторным диагностическим признакам ГТК относятся: повышенная концентрация ТТГ, низкий уровень свободного тироксина и трийодтиронина, гипоксия, гиперкапния, анемия, лейкопения, гипонатриемия, гипохлоремия, гипогликемия, повышенный уровень креатинина, креатинкиназы, трансаминаз и липидов.

Исследование сердечно-сосудистой функции. По результатам ЭКГ выявляется синусовая брадикардия, низкий вольтаж зубцов, депрессия сегмента ST. Измерение кровяного давления дает стабильно пониженные и низкие показатели – от 90/60 мм. рт. ст. Частота пульса – менее 60 ударов в минуту.

Лечение

ерапия гормональными препаратами. Назначается сочетание тиреоидных лекарственных средств и глюкокортикоидов. Последние отменяются после того, как пациент приходит в сознание.

Устранение гипогликемии. Повышение уровня сахара в плазме необходимо для нормальной работы сердечной мышцы, структур мозга. Внутривенно вводится раствор глюкозы с параллельным контролем АД и мочевыведения.

Устранение дыхательной недостаточности. Дыхание больных уреженное и слабое. Проводится терапия кислородными ингаляциями, подключаются аппараты искусственной вентиляции легких. Если состояние ухудшается, вводятся лекарства, стимулирующие дыхательный центр и дыхательные пути.

Устранение сердечной недостаточности. Показаны гипертензивные препараты, совместимые с тиреоидными средствами. Для коррекции недостаточности сердца вводят сердечные глюкозиды.

Устранение гипотермии. Пациентов согревают при помощи одеял (без грелок). Когда проявляется действие тиреоидных лекарств, температура поднимается до нормы.

Нормализация состава крови. Большинство больных нуждается в предотвращении развития анемии. Производится переливание крови либо эритроцитарной массы.

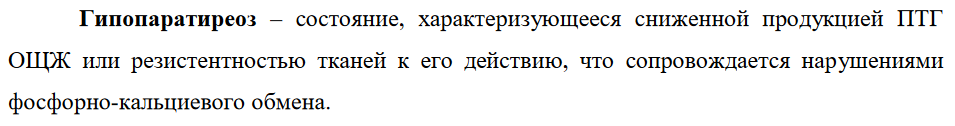

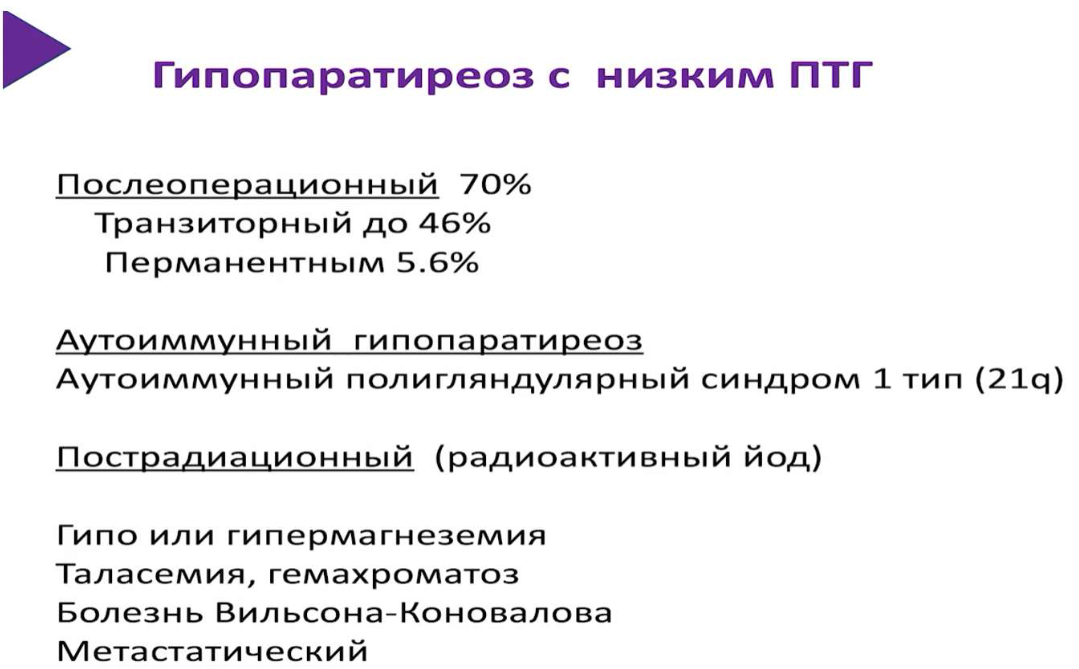

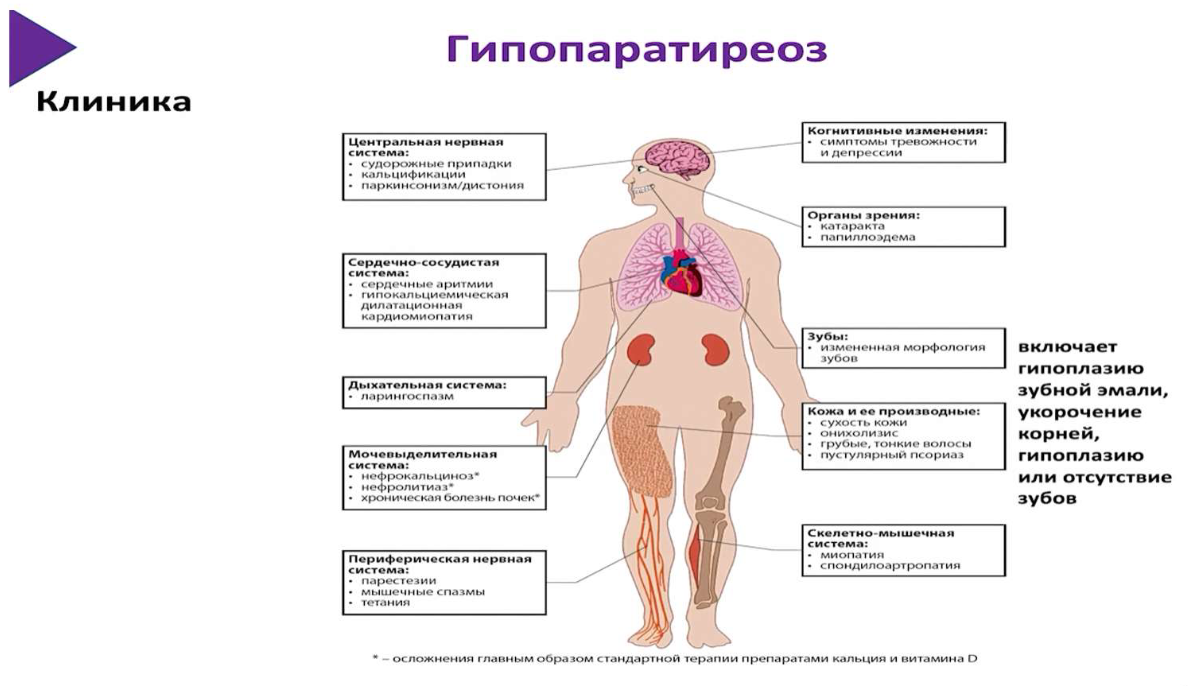

25. Гипопаратиреоз. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение.

Этиология

Патогенез

Паращитовидные железы в зависимости от концентрации ионизированного кальция крови выделяют определённое количество паратиреоидного гормона. При низкой концентрации ионов кальция в крови секреция паратиреоидного гормона увеличивается. И наоборот, высокая концентрация кальция подавляет секрецию паратгормона. При первичном поражении паращитовидных желёз (операция, травма), в результате их недоразвития, при нарушении действия паратгормона или чувствительности к нему паратиреоидный гормон перестаёт регулировать фосфорно-кальциевый обмен. В результате возникает синдром гипокальциемии.

Недостаточность паратгормона приводит к снижению уровня кальция в крови, обусловленного уменьшением всасывания кальция в кишечнике, его мобилизации из костей и недостаточным обратным всасыванием в почках. Кроме того, в крови повышается содержание фосфора. Это происходит из-за снижения выведения его через почки под действием паратгормона. Также немаловажную роль в развитии гипокальциемии играет уменьшение синтеза в почках активной формы витамина Д. Витамин Д регулирует фoсфорно-кальциевый обмен и влияет на всасывание кальция в кишечнике. Дефицит витамина Д приводит к снижению поступления в организм кальция через кишечник. Симптоматика гипопаратиреоза непосредственно связана с гипокальциемией

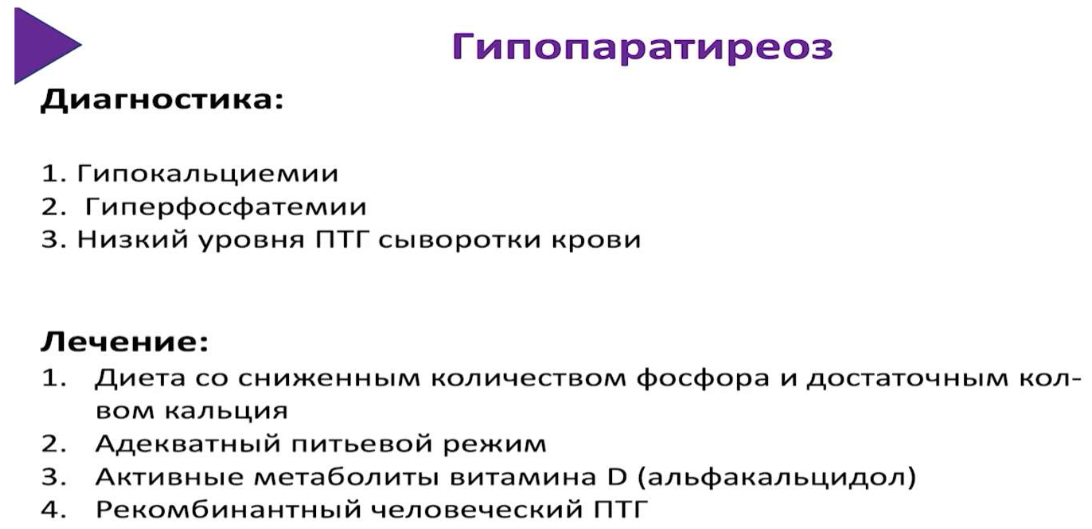

Диагностика явных клинических форм гипопаратиреоза основана на результатах внешнего осмотра больного, присутствия типичного анамнеза (перенесенные операции на щитовидной или паращитовидных железах, лучевая терапия радиоактивным йодом), симптомов повышенной нервно-мышечной возбудимости (судорожная готовность или приступы тонических судорог).

Лабораторная диагностика гипопаратиреоза подразумевает исследование уровня кальция и фосфора, паратгормона в крови и моче. При гипопаратиреозе отмечается гиперфосфатемия, гипокальциемия, снижение концентрации паратгормона в сыворотке крови, гипокальциурия, гипофосфатурия.

На рентгенограммах определяется остеосклероз, обызвествление реберных хрящей, по результатам денситометрии - повышенная плотность костей. МРТ выявляет отложение Ca во внутренних органах, подкожной клетчатке, ганглиях головного мозга. Для выявления скрытых форм гипопаратиреоза проводят пробы на определение повышенной судорожной готовности, пробу с гипервентиляцией.

26. Первичный гиперпаратиреоз. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение.

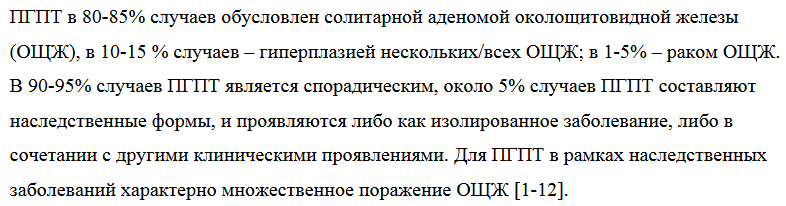

Этиология

Патогенез

При аденоме или ином нарушении этих желёз взаимосвязь кальция и паратгормона нарушается: если раньше повышенное содержания кальция сдерживало уровень паратгормона, то теперь развивается дефект рецепторов, чувствительных к кальцию, которые расположены на поверхности главных клеток паращитовидных желёз.

В связи с этим в организме происходит ряд нарушений:

активируются остеобласты (молодые клетки костей) и увеличивается количество остеокластов (клеток, уничтожающих старые костные ткани), что приводит к ускорению естественного разрушения (растворения) костей и костеобразования — если уровень паратгормона повышен довольно длительно, то процессы разрушения начинают преобладать;

снижается почечный порог обратного всасывания фосфатов (проявляется гипофосфатемией и гиперфосфатурией);

в кишечнике всасывается дополнительное количество кальция;

в случае гиперплазии (увеличения количества клеток паращитовидных желёз) происходит нерегулируемая гиперпродукция паратгормона.

Клиника

Нарушения опорно-двигательного аппарата (остеопороз, гиперпаратиреоидная остеодистрофия, деформации костей, переломы, нарушения походки)

патология почек (нефролитиаз, нефрокальциноз, снижение фильтрационной и концентрационной функции почек) нарушения желудочно-кишечного тракта (рецидивирующие дефекты слизистой двенадцатиперстной кишки и желудка, панкреатиты, кальцинаты поджелудочной железы панкреокалькулез) и нейрокогнитивными расстройствами.

выявляются изменения состояния сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертензия, гипертрофия миокарда левого желудочка и диастолическая дисфункция левого желудочка, нарушения ритма и проводимости сердца)

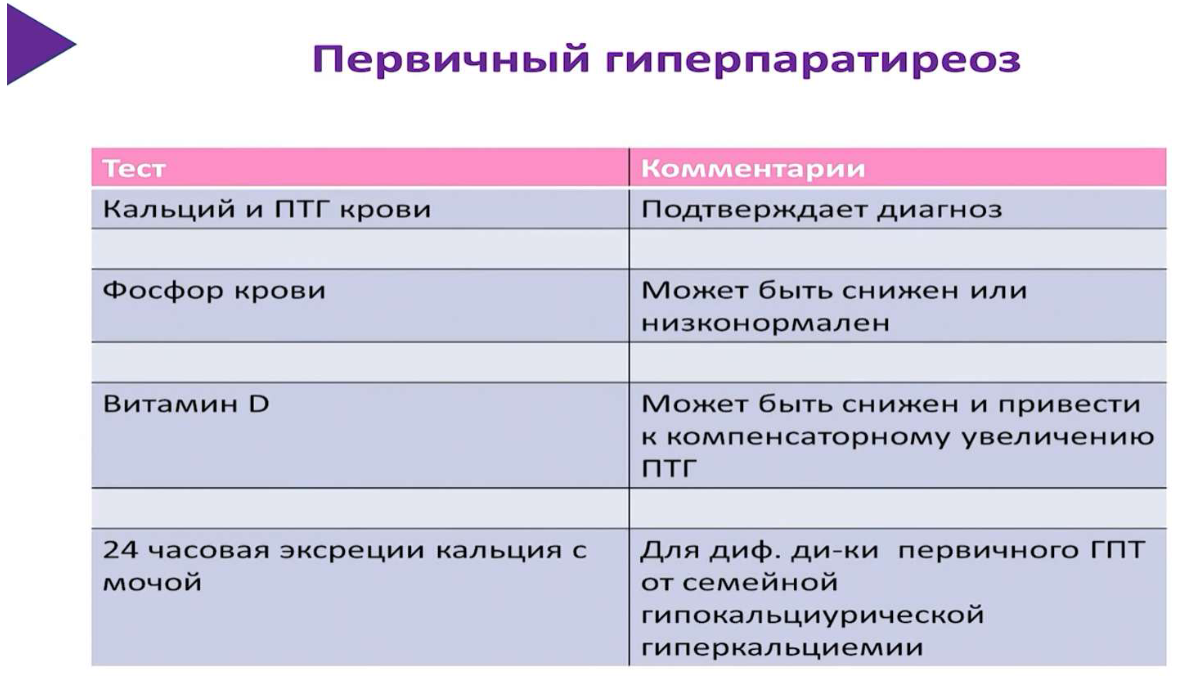

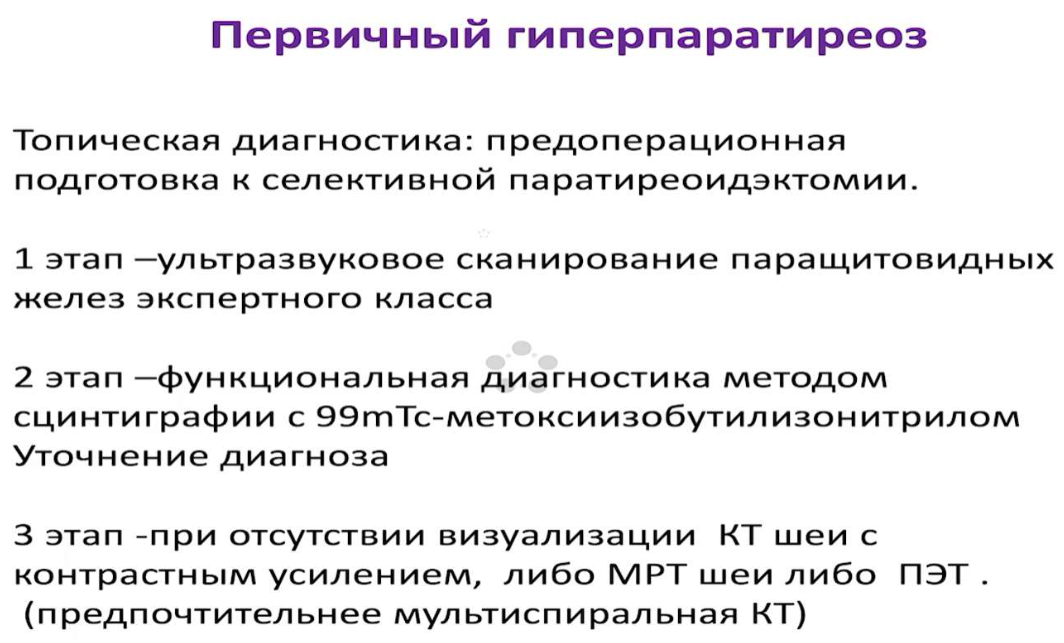

Диагностика

Лечение

Комплексное лечение гиперпаратиреоза сочетает операционную хирургию и консервативную терапию медикаментозными препаратами. Основным способом лечения первичного гиперпаратиреоза служит хирургическая операция, заключающаяся в удалении паратиреоаденомы или гиперплазированных паращитовидных желез.

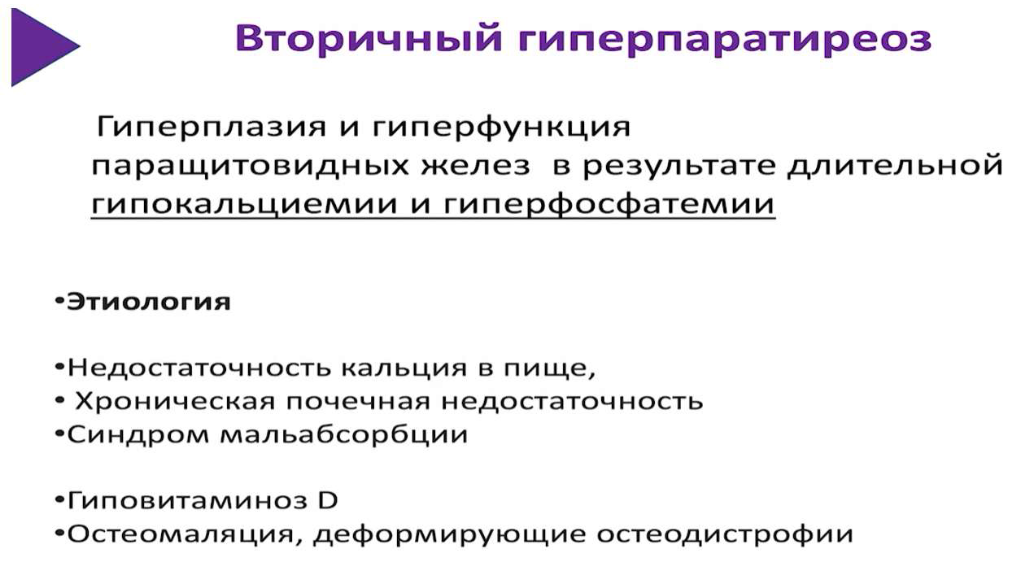

27. Вторичный и третичный гиперпаратиреоз. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение.

Лечение

Комплексное лечение гиперпаратиреоза сочетает операционную хирургию и консервативную терапию медикаментозными препаратами. Основным способом лечения первичного гиперпаратиреоза служит хирургическая операция, заключающаяся в удалении паратиреоаденомы или гиперплазированных паращитовидных желез.

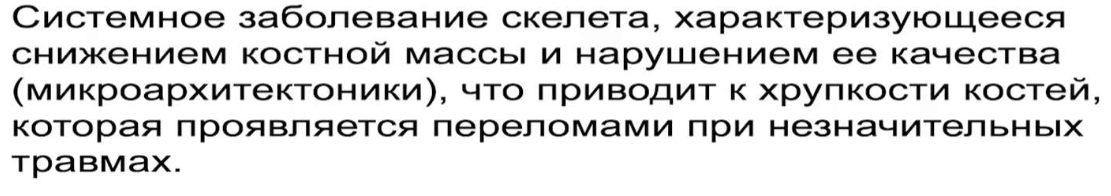

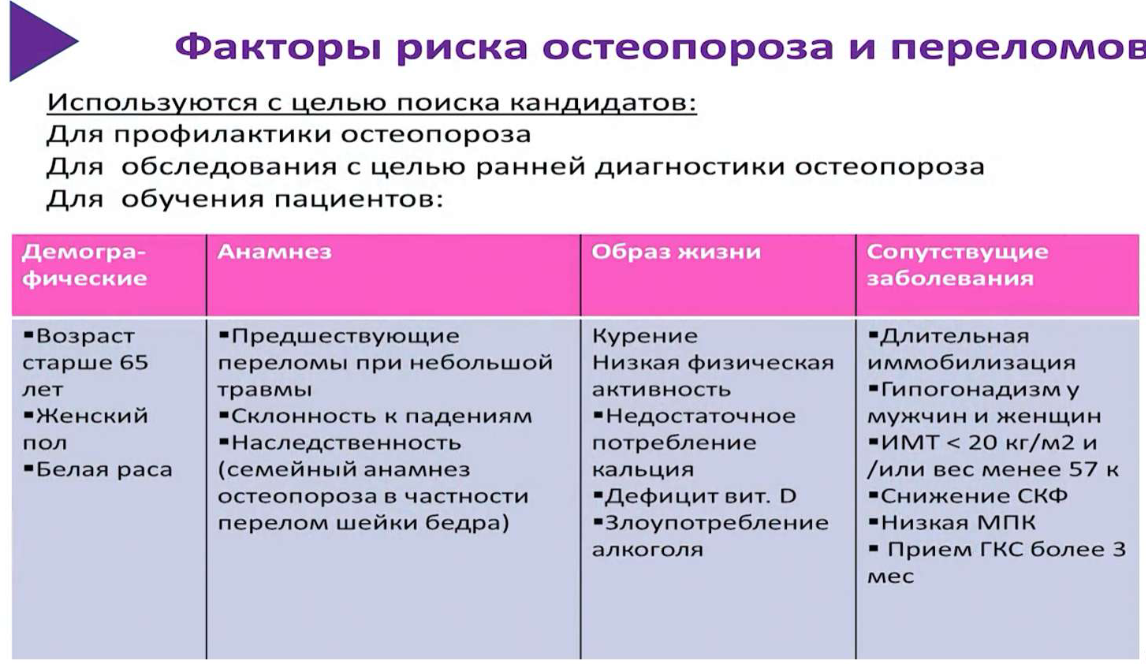

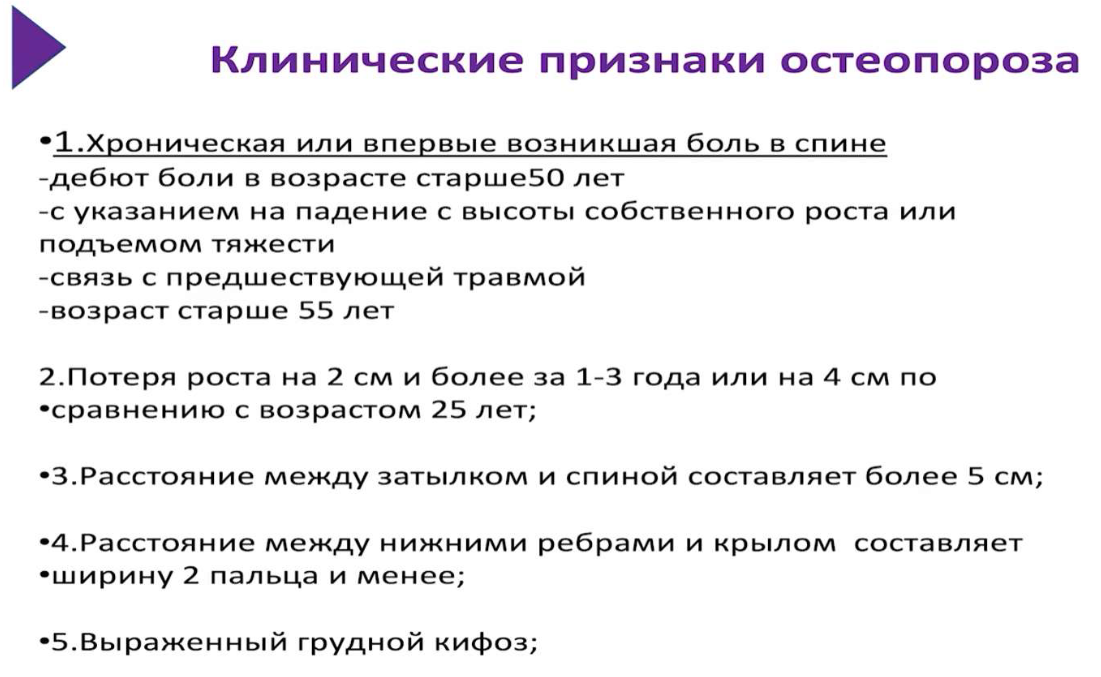

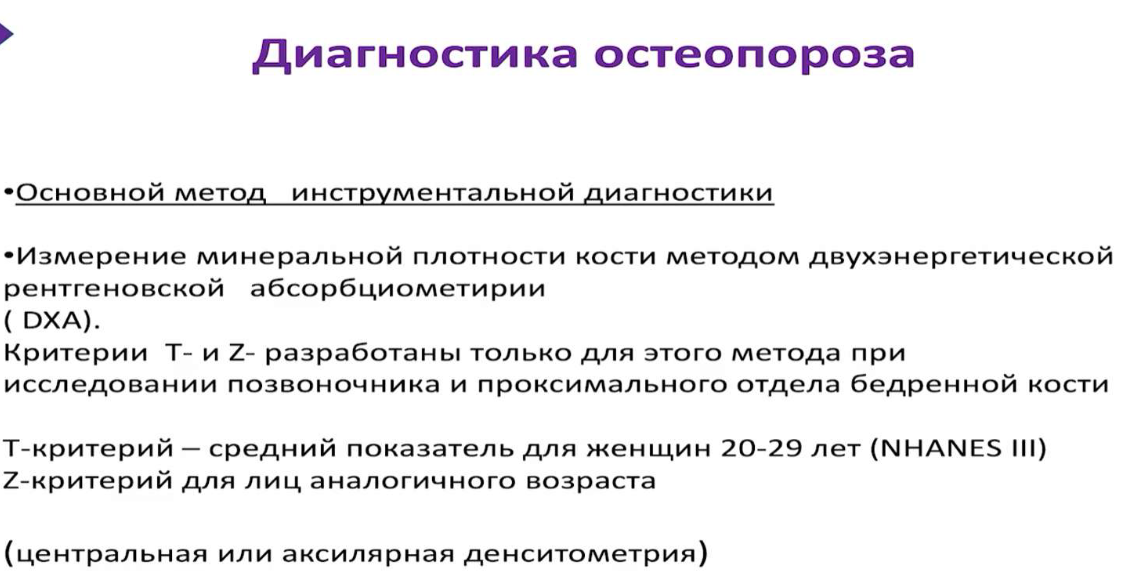

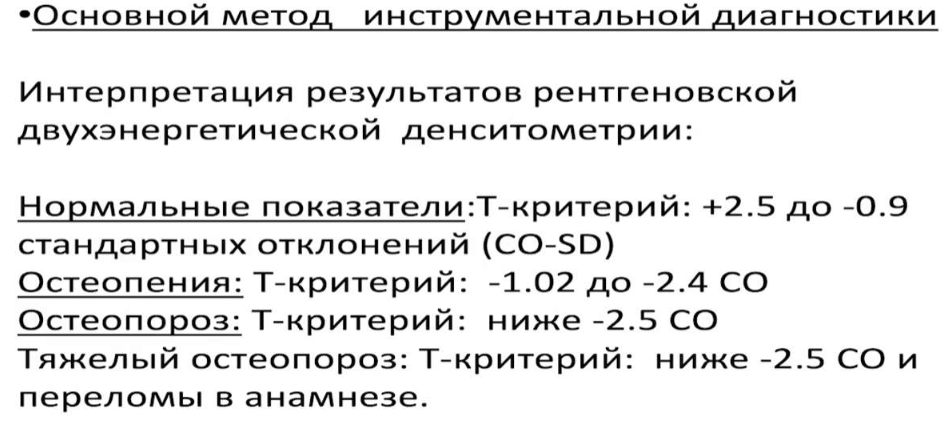

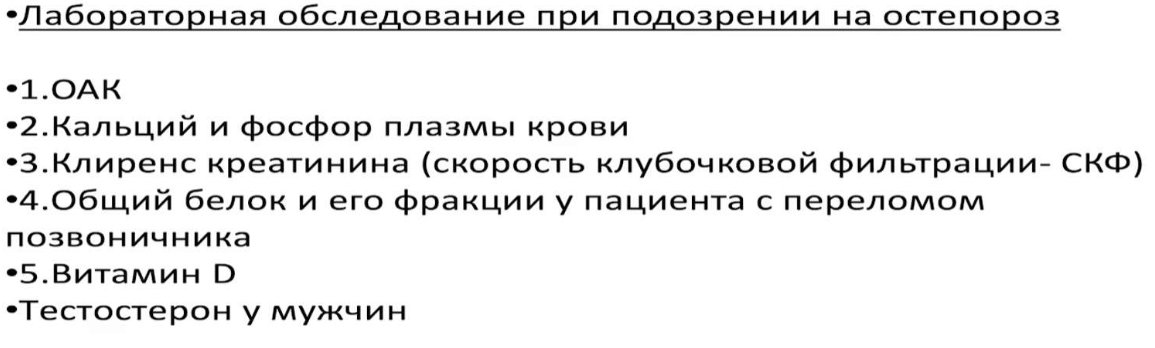

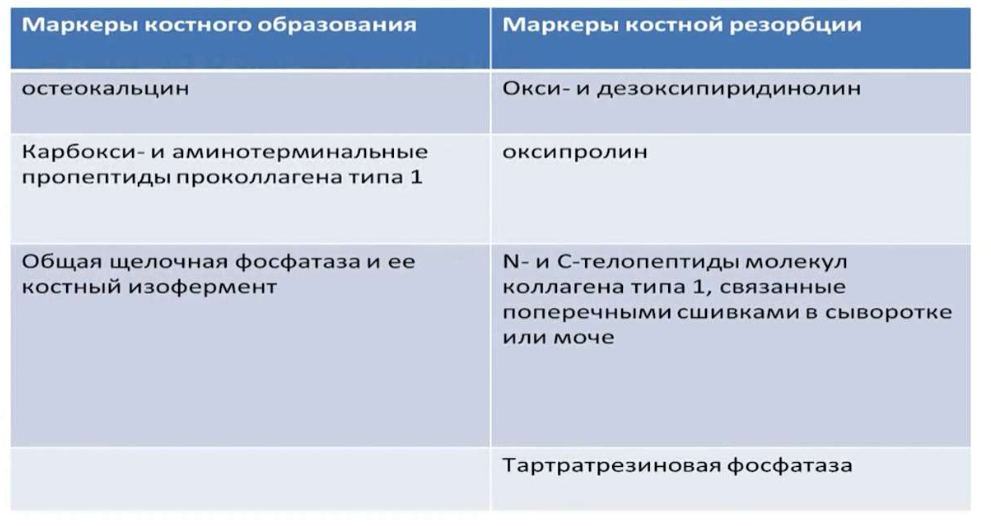

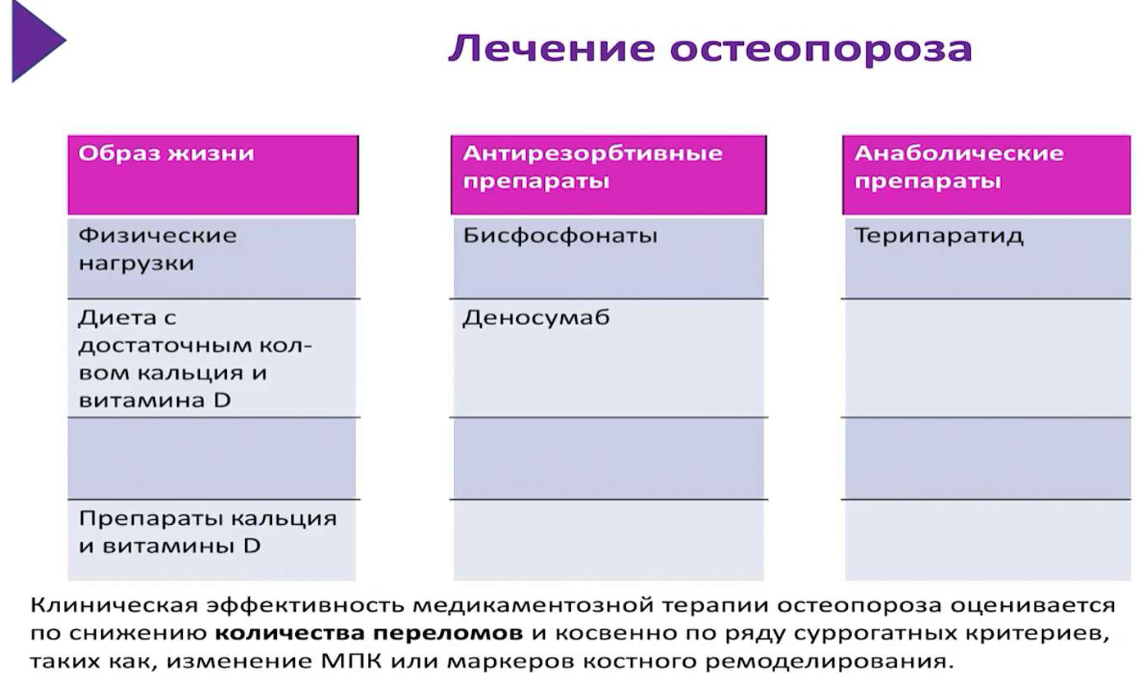

28. Остеопороз. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение.

Патогенез

При остеопорозе взаимосвязь между остеокластами и остеобластами нарушается, и утрачивается способность непрерывного восстановления трабекулярной кости в ответ на продолжающиеся микротравмы. В итоге остеокласты рассасывают кость в течение недель, в то время как остеобластам требуются месяцы для производства новой костной ткани. Таким образом, любое состояние, которое повышает скорость ремоделирования костей, вызывает потерю костной массы.

Пик костной массы приходится на третью декаду жизни человека. С возрастом её показатель постепенно снижается. Поэтому неспособность накопления оптимальной костной массы в молодости является основным фактором, способствующим появлению остеопороза. Вот почему у некоторых женщин в постменопаузе обнаруживается небольшое снижение плотности костной ткани, а у других — остеопороз.

Также для накопления костной массы важны питание и физическая активность в процессе роста и развития. Однако основную роль играют генетические факторы, так как именно от них зависит, какими будут возможные значения максимальной костной массы и силы у каждого конкретного человека

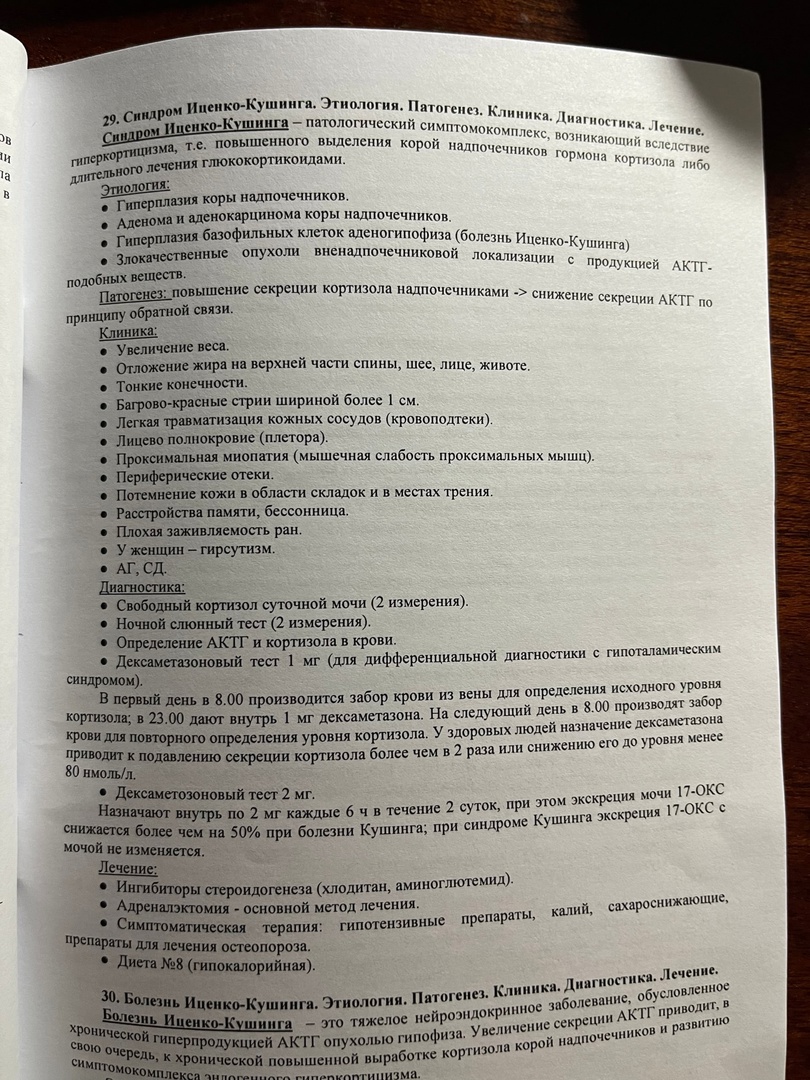

29. Синдром Иценко- Кушинга. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение.

ОТЛИЧИЕ СИНДРОМА ОТ БОЛЕЗНИ: при синдроме-опухоль надпочечников,а при болезни-аденома гипофиза!!!!

Синдром Кушинга.

Определение |

Синдром Кушинга (СК; гиперкортицизм) – клинический синдром, обусловленный эндогеннойгиперпродукцией или длительным экзогенным приемом препаратов кортикостероидов. Гипофизарный АКТГ-зависимый синдром традиционно обозначается терминов «болезнь Кушинга» (кортикотропинома или гиперплазия кортикотрофов гипофиза) |

Основные клинические проявления |

Кушингоидное ожирение, миопатия, атрофия кожи, стрии, остеопороз (переломы), кардиомиопатия (сердечная недостаточность, аритмии), артериальная гипертензия, стероидный сахарный диабет, аменорея, гирсутизм, гипокалиемия, гипернатриемия, гиперпигментация кожи при эктопированном АКТГ-синдроме, реже при БК |

Диагностика |

Супрессивный тест с 1 мг дексаметазона, свободный кортизол в суточной моче, кортизол плазмы в 24:00, уровень кортизола в слюне в 23:00, базальный уровень АКТГ, проба с 8 мг дексаметазона, МРТ гипофиза, КТ (МРТ) надпочечников, градиент АКТГ в крови из нижних каменистых синусов |

Лечение |

При БК – транссфеноидальнаяаденомэктомия, стереотаксическая радиохирургия; при кортикостероме – адреналэктомия. Симптоматически: ингибиторы стероидогенеза (метирапон, кетоконазол, лизодрен) |