- •10.Имя гражданина. Место жительства гражданина.

- •11. Акты гражданского состояния.

- •12.Гражданско-правового статуса индивидуального предпринимателя.

- •2. После завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества ( или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры) он не вправе:

- •14.Понятие и признаки юр. Лица

- •15. Правоспособность юр лица.( ст 49 гк рф)

- •16. Виды юридических лиц:

- •17.Образование (учреждение) юридических лиц

- •18.Органы юридического лица

- •19.Представительства и филиалы юридического лица.

- •20. Реорганизации юридического лица

- •21.Ликвидация юридического лица

- •2. В случае признания его судом несостоятельным (банкротом) в порядке , установленном законодательством о банкротстве.

- •22. Банкротство юридического лица

- •25. Объекты гражданских прав ( ст. 128 и далее)

- •26.Понятие и состав имущества, имущественные права и обязанности.

- •27.Понятие вещи как объекта гражданских права.

- •28.Имущественные комплексы

- •29. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений

- •30. Работы и услуги как объект гражданских прав

- •31. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг, предприятий как объекты гражданских прав.

- •32. Нематериальные блага как объекты гражданских прав.

- •31. Понятие юридического факта, его функции

- •32. Классификация юридических фактов

- •33. Юридические факты - действия

- •34. Юридические факты - события

- •35. Юридические составы

- •36. Решения собрания гражданско-правового сообщества.

- •37. Понятие сделок, условия их действительности

- •38. Классификация сделок

- •39.Форма сделок.

- •40. Государственная регистрация сделок

- •Исковая давность (понятие, виды, применение, исчисление). Требования, на которое не распространяется исковая давность

- •5) Исковая давность не распространяется на:

- •Приостановление, перерыв и восстановление срока ид

- •Осуществление субъективного гражданского права и исполнение гражданской обязанности (понятие, принципы, способы, пределы). Злоупотребление правом.

- •Понятие и содержание права на защиту. Способы защиты гражданских прав.

- •Порядок осуществления субъективного вещного права определяется гк рф и принятыми в соответствии с ним законами

- •Вещные права возникают и прекращаются по основаниям, установленным гк рф (гл. 14 и 15) и изданными в соответствии с ним законами;

- •Вещные права на недвижимые вещи подлежат государственной регистрации и возникают с момента такой регистрации.

- •2) В связи с гибелью или уничтожением вещи

- •3)При утрате права собственности

- •3. Содержание обязательства.

- •Имущественный характер

- •Связь с нарушением основного обязательства

- •Прекращение обязательств новацией

- •3. Опцион на заключение договора.

- •1.Опционный договор

- •2. Договор с исполнением по требованию (абонентский договор)

- •1) Стороны не согласовали все существенные условия в требуемой в подлежащих случаях форме (п. 1 ст. 432 гк рф).

- •2) Не доказано, что было передано имущество. Это относится к случаям, когда для заключения договора закон требует передать имущество (п. 2 ст. 433 гк рф).

- •1. Будут ли применяться условия незаключенного договора

- •2. Последствия признания договора незаключенным для третьих лиц

- •3. Как вернуть неосновательное обогащение по незаключенному договору

- •3.1. Процедура возврата неосновательного обогащения

- •4. Какие последствия наступят, если договор исполнялся сторонами

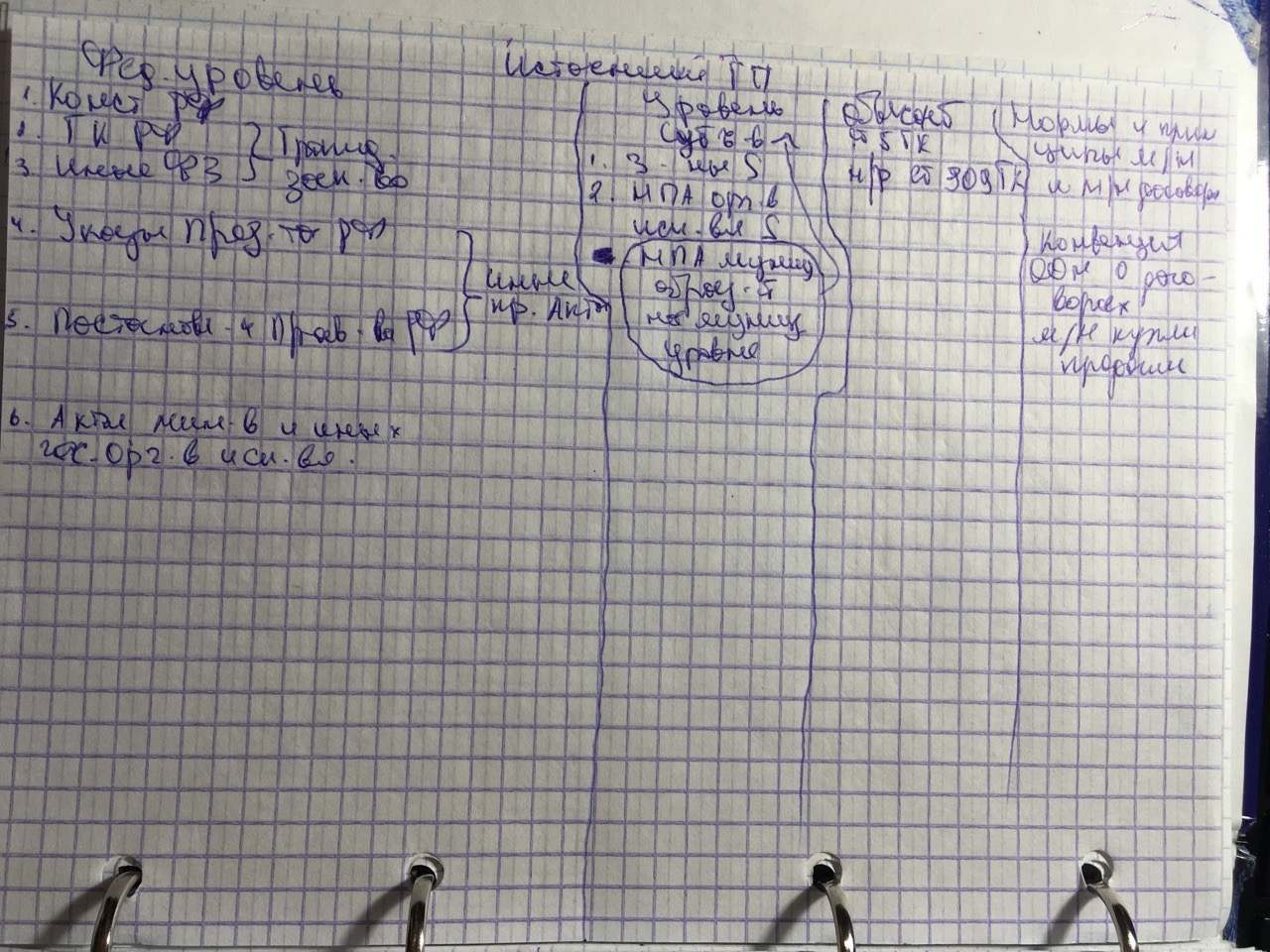

Первая часть ГК РФ

Понятие гражданского права, система гражданского права, соотношение с другими отраслями права.

Гражданское право - это совокупность гражданско-правовых норм, которые регулируют на принципах юридического равенства отношения собственности в ее различных формах, товарно-денежные отношения и некоторых неличные неимущественные отношения при участии граждан, организаций и других социальных образований с целью более полного удовлетворения материальных и духовных потребностей граждан.

Гражданское законодательство основывается на признании равенства участников, регулируемых отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости вмешательства кого-либо в частные дела, обеспечения защиты нарушенных прав.

Система современного гражданского права - это структура, элементами которой являются гражданско-правовые нормы и институты. с конституционным правом связаны положения, касающиеся регулирования деятельности государства, его субъектов, муниципальных образований, конкретизирующие права и свободы граждан.

Гражданское право делится на две части — Общую и Особенную. Нормы, включенные в Общую часть, имеют значение для всех подотраслей, входящих в Особенную часть. Таким образом, система гражданского права такова:

Общая часть:

* введение в гражданское право (понятие отрасли права, предмет, методы, принципы, система, источники гражданского права);

* субъекты и объекты гражданского оборота;

* гражданское правоотношение;

* возникновение, осуществление и защита гражданских прав.

Особенная часть:

*вещное право (оформляет принадлежность вещей (имущества) участникам имущественных отношений);

*обязательственное право (оформляет собственно имущественный оборот);

*исключительные права, оформляющие правовое регулирование результатов творческой деятельности (интеллектуальная собственность);

* наследственное право (регулирует переход имущества в случае смерти граждан):

*личные неимущественные права (защита чести, достоинства, деловой репутации, жизни, здоровья граждан, неприкосновенность частной и личной жизни).

Поскольку гражданское право представляет собой основную, базовую отрасль частного права, его общие нормы и принципы , а также отдельные институты в некоторых случаях могут применяться в сфере действия других (особых) отраслей частного права. Условиями для этого являются, во-первых , наличие пробела ( отсутствие специальных правил) в отраслевом законодательстве ; во вторых, учет отраслевых особенностей (существа) регулируемых им отношений. Иначе говоря, в таких ситуациях правила гражданского права могут применяться за рамками его формально определенного предмета в порядке аналогии закона , восполняя недостаток специальной ( отраслевой) регламентации.

С административным правом ГП сближает то, что обе эти отрасли регулируют имущественные отношения. Однако это разные отношения: в административном праве – организационные, участники которых не равны, в ГП – это стоимостные отношения равных сторон. Соотношение ГП с финансовым и административным правом: к названным отраслям не применяются положения ГП, если об этом прямо не сказано в законе. О соотношении ГП и природно-ресурсного права следует знать, что объекты последнего частично включены в круг объектов гражданского права.

Понятие гражданского права как науки шире, чем понятие гражданского права как отрасли права. Оно включает отрасль права, т.е. совокупность правовых норм, регулирующих имущественные и неимущественные отношения, законодательство по этой отрасли права, историю развития отрасли права, теорию по основным положениям отрасли права, закономерности и тенденции развития законодательства.

Гражданское право как наука изучает историю и совместное состояние гражданского права как отрасли права в других странах, выявляя закономерности его развития. Кроме того, оно выявляет потребности общества в новых законах, соответствующих его изменившимся потребностям, а ученые-цивилисты участвуют в разработке проектов новых законов и кодексов.

Таким образом, гражданское право как наука — это учение о гражданском праве. Оно использует такие «инструменты» исследования, как диалектический метод, системный подход, комплексный анализ, методы сравнительного правоведения и социологического исследования. Эту науку называют цивилистикой.

Гражданское право как учебная дисциплина представляет собой Систематизированную информацию о гражданском праве не только как о правовой отрасли, т.е. о догме права, но и прежде всего как о цивилистической науке, ее основных постулатах и категориях. Курс гражданского права содержит обобщенные и систематизированные сведения о гражданско-правовых явлениях, понятиях, категориях, а его изучение позволяет понимать не только содержание, но и смысл гражданско-правового регулирования.

Предмет и метод гражданского права.

Предмет гражданского права как отрасли права составляют основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности физических лиц, юридических лиц и публично-правовых образований имущественные и личные неимущественные отношения, связанные с формированием социально-экономического статуса указанных лиц и их участием в экономическом обороте.

Предмет гражданского права составляют общественные отношения,

круг которых очерчен в ст. 2 ГК РФ путем указания на существо этих отношений, их участников и особенности их взаимного правового положения. Статья 2 ГК РФ не ставит своей целью дать исчерпывающий перечень или всеохватывающее определение отношений, входящих в предмет гражданского права, она лишь в общих чертах раскрывает их природу и содержание как отношений, складывающихся по поводу возникновения и осуществления права собственности и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав), возникновения и исполнения договорных и иных обязательств, а также других имущественных и личных неимущественных отношений, основанных на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников.

В предмет входят :

Имущественные отношения - отношения между физическими, юридическими лицами и публичными правовыми образованиями по поводу принадлежности, использования, производства и обмена имущественными благами, имеющими потребительную и меновую стоимость, т. е. являющимися товаром в экономическом смысле

--Статистические(складываются в связи с закреплением экономических ценностей за конкретными лицами на абсолютных правах. Право собственности и другие вещные права отражают принадлежность материальных благ участникам гражданско-правовых отношений. Исключительные права закрепляют за этими субъектами обладание нематериальными ценностями – имущественными правами на использование и распоряжение результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации)

--Динамические( отношения представляют собой общественные связи по переходу материальных и нематериальных экономических ценностей от одних лиц к другим. н/р купля продажа)

Неимущественные отношения , т. е. лишенные экономического содержания общественные связи, складывающимися по поводу не имеющих имущественной природы объектов.

Бесспорно существование в предмете гражданского права непосредственно поименованных в ст. 2 ГК РФ личных неимущественных отношений, возникающих в связи с созданием интеллектуальной соб-ственности – охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности (произведений, программ для ЭВМ, изобретений, селекционных достижений и др.) (ст. 1225 ГК РФ). В рамках указанных отношений реализуются принадлежащие автору интеллектуального продукта (гражданину, творческим трудом которого он создан) право авторства, право на имя и иные личные (а значит, необоротоспособ-ные) неимущественные права (п. 1, 2 ст. 1228 ГК РФ). Поскольку лич-ные неимущественные интеллектуальные отношения предопределяют возникновение имущественных отношений в этой сфере по поводу исключительных (имущественных) прав на результаты интеллекту-альной деятельности, то в юридической литературе их традиционно обозначают как связанные с имущественными.

Также по приему прямого указания на регулирование гражданским правом обособленных по сфере и назначению групп общественных отношений –корпоративных и предпринимательских. И те и другие представляют собой совокупность имущественных и неимущественных отношений.

Эти отношения находятся на вторичном уровне.

Дефиниция корпоративных отношений как отношений, связанных с участием в корпоративных организациях или управлением ими, а так-же однозначное причисление их к отдельному виду гражданско-право-вых отношений отражают признание законодателем особой – не вещной и не обязательственной, а некой Членской природы корпоративных от-ношений (корпоративной характеристикой могут обладать и вещные, обязательственные отношения), но в то же время указывают на отрицание идеи включения в число субъектов этих отношений не только самой корпорации и ее участников (членов), но и неправосубъектных с гражданско-правовых позиций органов корпорации.

Причисление к гражданско-правовым предпринимательских отношений как отношений между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием опирается на сформулированное в ст. 2 ГК РФ определение предпринимательской деятельности

Метод – комплекс правовых средств воздействия на имущественные и неимущественные отношения.

Главное, что отличает отрасли права одну от другой – это характер содержащихся предписаний и различное соотношение в каждой из отраслей права разного вида предписаний. Право использует три вида предписаний: запрет, обязывание, дозволение.

Существенные черты метода ГП:

принудительная защита гражданских прав, если они не восстанавливаются другими сторонами добровольно осуществляется в судебном порядке (в административном законном порядке)

защита нарушенных гражданских прав, осуществляемая путем применения мер имущественного характера

правовая диспозитивность (способность принимать собственные свободные правовые решения): свободны в приобретении, изменении и прекращении своих прав – ст. 8 ГК. Свободны в осуществлении своих прав – ст. 9 ГК. Свобода распоряжения. Свобода в применении и в выборе средств защиты нарушенного права. Диспозитивность как правовая свобода проявляется на уровне как объективного, так и субъективного права. Это означает, что гражданское право устанавливает для сторон определенные правила поведения, но в то же время оставляет за ними свободу выбора, будут ли они этим правилам подчиняться. Стороны своим соглашением могут установить иное правило, и оно становится для сторон обязательным.

юр равенство сторон.

Меры принуждения в гражданском праве применяются либо для пресечения нарушений субъективного гражданского права (например, негаторный иск), либо для восстановления нарушенного гражданского права (например, виндикационный иск), либо для компенсации потерь, понесенных лицом вследствие нарушения его субъективного права (например, возмещение убытков или имущественного вреда, взыскание неустойки и др.). Использование принудительных мер в качестве средств защиты нарушенных субъективных прав объясняет наличие в ГК гл. 2, посвященной, в частности, защите гражданских прав. Применение принудительных мер в гражданском праве основано на правовой инициативе самих участников гражданских правоотношений.

Принципы и функции гражданского права.

Принципы гражданского права - основные идеи этой отрасли права. Они представлены в Гражданском кодексе РФ (ст. 1) в виде следующих основных начал:

• равенство правового режима субъектов гражданского права;

• неприкосновенность собственности;

• свобода договора;

• недопустимость произвольного вмешательства в частные дела;

• принцип самостоятельности и инициативы в приобретении и осуществлении гражданских прав;

• принцип запрета злоупотребления правом и иного ненадлежащего осуществления гражданских прав;

• беспрепятственное осуществление гражданских прав и их защита.

Принцип равенства правового режима субъектов гражданского права характеризуется равными возможностями всех участников гражданских правоотношений по отношению друг к другу, одинаковым их правовым положением (статусом). На их действия, по общему правилу, распространяются одни и те же гражданско-правовые нормы.

Принцип неприкосновенности собственности означает обеспечение собственникам возможности использовать принадлежащее им имущество в своих интересах, не опасаясь его изъятия или запрета (ограничений) в использовании. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда (ч. 3 ст. 35 Конституции РФ). Изъятие имущества в публичных интересах также допускается лишь в прямо установленных законом случаях и с обязательной предварительной равноценной компенсацией.

Принцип свободы договора является одним из основополагающих принципов, влияющих на развитие гражданского имущественного оборота. Субъекты гражданского права свободны в заключении договора, т.е. в выборе контрагента и в определении условий своего соглашения. Понуждение к заключению договора, в том числе со стороны государственных органов, по общему правилу исключается.

Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела характеризует гражданское право как частное право. Прежде всего принцип обращен к публичной власти, непосредственное вмешательство которой в частные дела допустимо лишь в случаях, прямо предусмотренных законом. Неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны граждан (ст. 23 и 24 Конституции РФ) также можно отнести к действию этого принципа.

Принцип диспозитивности означает возможность участников отношений самостоятельно, по своему усмотрению и в соответствии со своими интересами выбирать варианты соответствующего поведения (вступать или не вступать в гражданские правоотношения, требовать или не требовать исполнения обязательств контрагентом, обращаться за судебной защитой своих прав или нет и т.д.).

Принцип запрета злоупотреблении правом можно считать исключением (изъятием) из общих частноправовых подходов гражданского права. Согласно ему право всегда имеет определенные границы, как по содержанию, так и по способам осуществления вариантов поведения. То есть фактически исключается безграничная свобода в использовании участниками гражданских правоотношений имеющихся у них прав (нельзя осуществлять свои права, нарушая права других лиц). Такие запреты ставят в цивилизованные рамки правовые отношения и ограничивают возможные недобросовестные действия участников. Например, собственник земли или иных природных ресурсов осуществляет свои права свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц (ч. 2 ст. 36 Конституции РФ, п. 3 ст. 209 ГК РФ).

Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав предполагает невозможность необоснованных помех в гражданских правоотношениях. Он проявляется, например, в свободе предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (сг. 34 Конституции РФ), в свободе перемещения по российской территории товаров, услуг и финансовых средств (п. 3 ст. 1 ГК РФ) и т.д. При этом законом могут устанавливаться некоторые необходимые в общественных (публичных) интересах ограничения (запрет монополизации рынка, недобросовестной конкуренции и т.п.).

Любая отрасль права является составной частью (элементом) единой правовой системы и обладает присущими ей особыми функциями (задачами), которые характеризуют ее место в системе права.

Функции гражданского права как отрасли права - задачи, которые оно выполняет в обществе. К ним относятся:

регулятивная:

охранительная.

Особенностью гражданско-правового регулирования является преобладание в нем регулятивных задач (в сравнении, например, с функциями, выполняемыми уголовным правом).

Это связано с тем, что роль гражданского права состоит, прежде всего, в налаживании экономических отношений в обществе и их регулировании. Именно поэтому количество правовых запретов минимально наряду с максимальным количеством возможных дозволений. Участникам правоотношений предоставлена самая широкая возможность их самоорганизации и саморегулирования возникающих отношений.

Охранительная функция гражданского права имеет своей целью защиту имущественных и неимущественных интересов участников гражданского оборота. Она направлена на поддержание имущественного и неимущественного состояния (статуса) добросовестных субъектов существовавшего до нарушения их прав и охраняемых законом интересов. Как правило, она реализуется путем восстановления нарушенных прав либо компенсации причиненных потерпевшим убытков.

Охранительная функция имеет также предупредительно-воспитательную (превентивную) задачу, которая состоит в стимулировании такого поведения участников, которое исключало бы необоснованное нарушение чужих интересов.

Гражданское право как наука.

ГП – система знаний о гражданских правоотношениях, их регулировании; совокупность правовых норм, практика применения этого законодательства, история развития гражданского законодательства в России, опыт гражданско-правового регулирования в других странах. Конкретным результатом проводимых научных исследований являются научные статьи, монографии, доклады на научных конференциях, кандидатские и докторские диссертации. Содержащиеся в них выводы не имеют обязательной силы, однако способствуют развитию нормотворчества в нашей стране.

Основным методом, используемым в науке гражданского права, является диалектический метод, предполагающий исследование явления в его развитии, а также анализ источников этого развития. Диалектический метод как общий метод исследования не исключает использования частнонаучных методов. К числу последних относится метод сравнительного правоведения. Суть его состоит в том, что проводится сравнительный анализ гражданского права Российской Федерации и других стран. Такой анализ позволяет выбрать наиболее эффективный вариант правового регулирования соответствующих общественных отношений. В науке гражданского права также используется метод системного анализа, суть которого состоит в том, что отдельные гражданско-правовые понятия анализируются не изолированно, а во взаимосвязи друг с другом. Метод конкретных социологических исследований предполагает применение таких приемов как анкетирование, опросы общественного мнения, анализ статистических данных, выявление отношения определенных групп людей к тому или иному явлению. Указанный метод позволяет выявить отношение широких слоев населения к определенным правовым явлениям. Метод сравнительного правоведения основывается на том, что проводится сравнительный анализ схожих правовых явлений, закрепленных в законодательстве различных государств. Метод комплексного исследования базируется на необходимости рассмотрения гражданско-правовых явлений с разных сторон, используя данные других областей знания (истории, философии и т.д.), а также других правовых наук (конституционного права, процессуального и т.д.).

Гражданское право как учебная дисциплина изучает наиболее основополагающие моменты гражданского права. То есть своим предметом она имеет гражданское право как ветвь права и как отрасль права.

Понятие и виды источников гражданского права. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц. Аналогия права и аналогия закона в гражданском праве.

Источники гражданского права – это различные нормы, регулирующие имущественные и личные неимущественные отношения, которые содержатся в международных правовых актах, федеральных законах, указах Президента РФ и постановлениях Правительства РФ, нормативных актах министерств и ведомств. Их нельзя путать с актами тех же органов, изданными в процессе правоприменительной деятельности.

Источники гражданского права могут быть классифицированы по следующим основаниям:

По форме акта — на законы, указы, постановления, правила, положения

По степени обобщенности — на кодифицированные и некодифицированные.

По субъектам, к которым применяются источники гражданского права, — на общие и специальные. Общие призваны регулировать отношения с участием любых субъектов гражданского права, специальные рассчитаны на применение к определенным лицам;

По предмету правового регулирования — на регулирующие вещные, обязательственные, личные неимущественные отношения.

Современная позитивная тенденция в законотворчестве выражается в закреплении узкого понимания законодательства. (Обязательно упомянуть эту ст. 3 ГК). Впервые ныне действующий ГК в п. 2 ст. 3 установил, что гражданское законодательство состоит из ГК и принятых в соответствии с ним иных федеральных законов.

Необходимо различать понятия «гражданское право» и «гражданское законодательство»: если первое представляет собой совокупность всех норм права, правовую отрасль, то второе — совокупность только законодательных актов, в которых нормы находят свое материальное закрепление. При этом указанные акты нередко имеют комплексную, межотраслевую природу, содержат не только гражданско-правовые нормы.

Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц

ГК в ст. 4 закрепляет, что акты не имеют обратной силы. По отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского законодательства, этот акт применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие. Действие гражданского законодательства в пространстве означает, что по общему правилу гражданско-правовые акты распространяют свое действие на территорию Российской Федерации. Кроме того, законодательство одной страны может применяться на территории другой (при наличии соответствующего положения в договоре). Правило о действии гражданского законодательства по кругу лиц заключается в том, что акты гражданского законодательства распространяются на всех лиц, находящихся на территории, в пределах которой действует гражданское законодательство. Однако в самом правовом акте может быть прямо или косвенно установлен круг лиц, на которых распространяется данный правовой акт.

Аналогия права и аналогия закона.

Аналогия закона – решение конкретного юридического дела на основе правовой нормы, регулирующей сходные обстоятельства, отношения.

Аналогия закона применяется в тех случаях, когда входящие в предмет гражданского права общественные отношения не урегулированы законодательством или соглашением сторон. Для решения сходных дел короче

Аналогия права – решение на основе общих принципов права.

Аналогия права применяется при невозможности использовать аналогию закона, права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства.

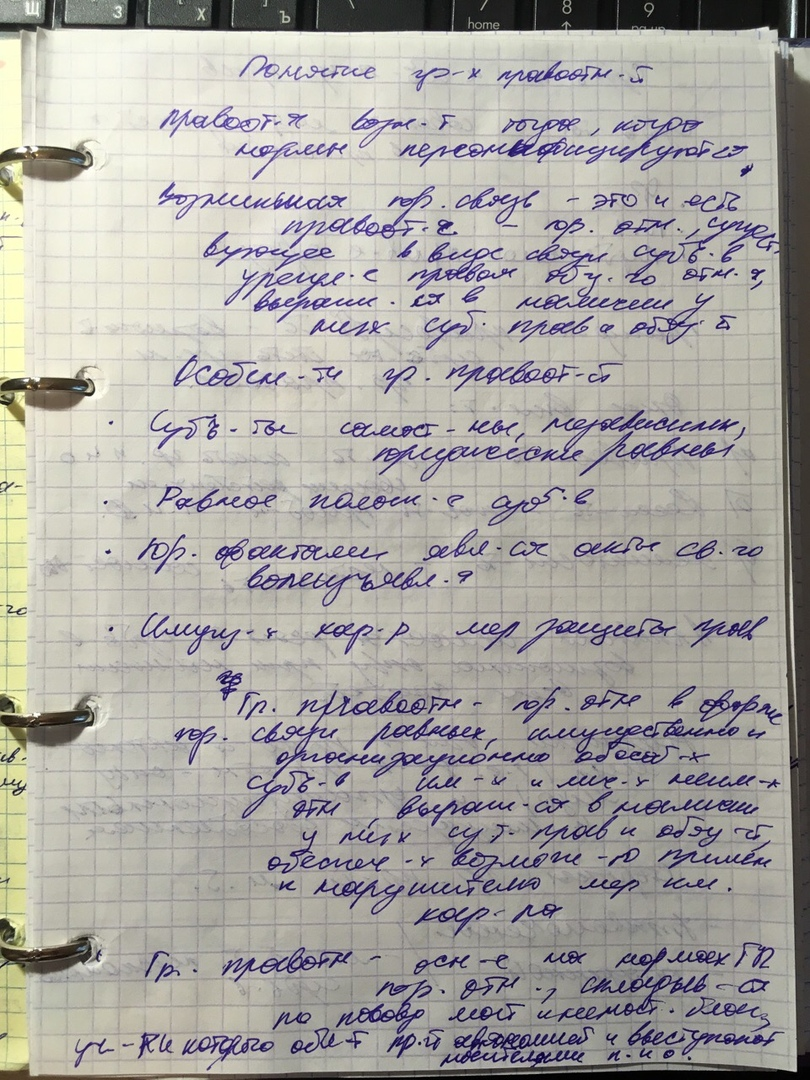

Гражданское правоотношение: понятие, структура, классификации. Организационные и корпоративные отношения.

Правоотношение – юр отношение, существующее в виде связи субъектов, урегулированные правом общественные отношения, выражающие в наличии у них субъективных прав и обязанностей.

- субъективный состав правоотношения (управомоченное и обязанное лицо) - содержание правоотношения (права и обязанности субъектов) - объект правоотношений (то, по поводу чего возникают правоотношения)

Гражданское правоотношение обеспечивается принудительной силой государства. Как и любое другое юридическое отношение, гражданское правоотношение возникает и развивается на основе норм права. Но происходит это на основании норм гражданского права. Значит, характеризуя гражданское правоотношение, кроме прочего, необходимо учитывать специфику гражданско-правовых норм. В решающей степени особенности гражданского правоотношения (как и специфика гражданско-правовых норм) обусловлены особенностями предмета, метода, функций и принципов гражданского права. Поэтому участники гражданских правоотношений юридически равны – нет отношений власти и подчинения. Поэтому участники гражданских правоотношений обладают диспозитивностью – могут выбирать варианты поведения. Теми же особенностями предопределены судебный порядок защиты прав участников гражданских правоотношений, восстановительный характер мер защиты, имущественный характер мер защиты и т.д.

В гражданских правоотношениях участвуют следующие субъекты:

физические лица (граждане Российской Федерации, иностранцы, лица без гражданства);

юридические лица;

Российская Федерация;

субъекты Российской Федерации;

муниципальные образования (последние три субъекта нередко именуют публично-правовыми образованиями).

У названных лиц гражданская правосубъектность по объему и содержанию различается, т.е. у разных субъектов способность быть участниками гражданских правоотношений неодинакова.

Участники гражданских правоотношений обладают правовой автономией. Это означает, что участником юридического отношения может быть лишь тот, кто признается лицом. Таким образом, участниками правоотношений могут быть граждане, юридические лица и публично-правовые образования.

Правопреемство:

Универсальное (общее) – в результате 1 юр акта занимает место правопреемства во всех правоотношениях. Реорганизация лиц (ст.58), наследование (ст.1110)

Сингулярное (частное) – возникающее в одном и более конкретном правоотношении (ст.383 – при уступке требования; при переводе долга ст.391)

Содержание ГП:

Субъективное право представляет собой обеспеченную законом меру возможного поведения управомоченного лица. Оно включает в себя три правомочия:

-управомоченный субъект может (имеет правомочие) сам совершать определенные действия. Например, собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом (п. 1 ст. 209 ГК).

-субъективное право дает возможность управомоченному лицу требовать совершения определенных действий лицом обязанным и (или) воздержания от определенных действий.

-управомоченное лицо имеет правомочие на защиту: в случае нарушения права (например, при неисполнении продавцом обязанности передать вещь покупателю) управомоченное лицо (в приведенном примере покупатель) может обратиться к суду и к нарушителю могут быть применены меры государственного принуждения (в примере – передача вещи произойдет принудительно на основании решения суда).

Субъективная обязанность представляет собой обеспеченную законом меру должного поведения обязанного лица.

-обязанное лицо должно совершать определенные действия (например, наниматель жилого помещения обязан своевременно вносить плату за жилое помещение).

-обязанность может состоять в необходимости воздерживаться от определенных действий (например, наниматель не вправе производить переустройство и реконструкцию жилого помещения без согласия наймодателя (ст. 678 ГК).

Различают обязанности пассивного и активного типа (мера должного поведения участника ГП). Пассивный тип вытекает из г-п запретов, означающих юр невозможность совершения действий – обязанный субъект должен воздерживаться от совершения действий, мешающих управомоченому лицу самостоятельно осуществлять свои правомочия. Активного типа состоят из предписания обязанному субъекту совершить определенные действия, в которых заинтересовано управомоченое лицо.

Объект ГП – то благо, по поводу которого возникает ГП и в отношении которого существуют субъективные права и соответствующие ему обязанности. Ст. 128 ГК – объектами ГП явл вещи, включая наличные деньги и ценные бумаги, иное имущество в том числе безналичные деньги, имущественные права, результаты работ и оказание услуг, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации, нематериальные блага

Классификация ГП

Имущественные и личные неимущественные правоотношения. Критерий деления: объекты правоотношений. Имущественные отношения складываются по поводу материальных благ. Неимущественные отношения имеют объектами нематериальные блага. Имущественные складываются по поводу таких материальных благ, как вещи, иное имущество, имущественные права, результаты работ, услуги, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации (ст. 128, 1229 ГК). Личные неимущественные юридические отношения, складывающиеся по поводу личных нематериальных благ, неотделимых от личности (жизнь и здоровье, достоинство личности, честь и доброе имя, неприкосновенность жилища и т.д. (ст. 150 ГК)). Личные неимущественные правоотношения, связанные с имущественными.

К ним относятся правоотношения, складывающиеся по поводу создания результатов интеллектуальной деятельности (право авторства, право на имя, другие личные неимущественные права автора).

Абсолютные и относительные. Критерий деления: степень определенности субъектов правоотношений. В абсолютных правоотношениях точно определен только один субъект – управомоченное лицо, а обязанными лицами является всякий и каждый. К абсолютным правоотношениям относятся также юридические отношения, складывающиеся по поводу результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации между правообладателем (управомоченное лицо) и неограниченным кругом обязанных лиц. Абсолютным является наследственное правоотношение (управомоченное лицо – наследник). Относительным правоотношением признается юридическая связь, субъекты которой точно определены. Всегда можно знать поименно, кто является продавцом, а кто покупателем, арендодателем и арендатором и т.д. Относительными являются все обязательственные отношения (часто производится необоснованное отождествление этих понятий). Чаще всего обязанное лицо должно совершить определенное действие (уплатить деньги, передать вещь и т.д.).

Вещные и обязательственные.

Критерий деления: способ удовлетворения интересов управомоченного лица.

В вещных правоотношениях интерес управомоченного лица удовлетворяется посредством собственных действий. Так, собственник владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом, обязанные лица воздерживаются от нарушений (бездействуют).

В обязательственных отношениях интерес управомоченного лица удовлетворяется посредством действий лица обязанного. Так, интерес покупателя заключается в том, чтобы получить товар. Он удовлетворяется действиями продавца по передаче товара. Интерес продавца – получить определенную денежную сумму. Он удовлетворяется благодаря действиям покупателя – уплатой денег. Вещные права являются имущественными, абсолютными, обязательственные отношения – относительными.

срочные (например, обязательства) и бессрочные (например, вещные права), фидуциарные (доверительные), включающие в свое содержание преимущественные права.

Простые и сложные. Примером простого по структуре правоотношения является договор займа: одна сторона (займодавец) вправе требовать возврата денег или иных вещей, определенных родовыми признаками, а другая сторона (заемщик) обязуется передать займодавцу соответствующий предмет займа (ст. 807 ГК). Простым является также обязательство вследствие причинения вреда (деликтное обязательство): потерпевший вправе требовать от причинителя вреда его возмещения, а лицо, причинившее вред, несет корреспондирующую данному праву обязанность – оно должно возместить вред. Подавляющее большинство гражданских правоотношений по своей структуре являются сложными – каждый из участников имеет и права, и обязанности. Так, по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязан передать имущество арендатору (нанимателю), а арендатор имеет соответствующее право – требовать передачи ему предмета аренды. Но арендатор обязан вносить арендную плату. У арендодателя есть корреспондирующее право – требовать внесения арендной платы.

В юридической литературе, а теперь и в законодательстве выделяются так называемые корпоративные правоотношения. В ст. 2 ГК о корпоративных отношениях говорится как об отношениях, связанных с участием в корпоративных организациях или в управлении ими (см. также ст. 65.1–65.2, 67.2). Обычно корпоративные отношения квалифицируют в качестве имущественных. Среди них следует выделять отношения имущественные, например, возникающие по поводу участия в образовании имущества корпорации (внесение вклада в уставный капитал и т.п.), участия в распределении прибыли и т.д. Другие корпоративные правоотношения являются организационными. К числу последних, в частности, можно отнести большинство отношений, порождаемых договором о создании акционерного общества, отношения, возникающие по поводу участия в управлении делами корпорации, предоставления информации о деятельности корпорации, и др.

Граждане как субъекты гражданского права Человек как биосоциальный индивид в гражданских правоотношениях предстает в виде юридического "образа", наделенного субъективными правами и обязанностями. Личностные свойства человека (кроме необходимых для его юридической индивидуализации - имени, места жительства и пр.) принципиально не влияют на приобретение и реализацию этим лицом статуса субъекта гражданского права.

Физическое лицо (гражданин) как субъект гражданского права - это индивид, который выступает в качестве лица, наделенного гражданской правосубъектностью.

Физическими лицами являются субъекты, обладающие правом гражданства России, а также иностранные граждане и лица без гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом. ГК использует более широкую категорию «физические лица», в числе которых находятся не только граждане, но и другие лица - неграждане(потому что есть еще иностранные граждане и лица без гражданства) Гражданская правосубъектность, включающая в себя правоспособность и дееспособность гражданина, имеет высокое статусное значение и относится к неотчуждаемым конституционным правам граждан. Гражданский кодекс (ст. 22) устанавливает недопустимость лишения и ограничения правосубъектности граждан

Субъект становится субъектом правоотношений с момента официального признания государства.

Человек считается живым( в праве), когда он отделен от родителя. В праве объекты должны быть отделены.

Для того чтобы быть участником юридического отношения, лицо должно быть правосубъектным. Все участники гражданских правоотношений в той или иной мере правосубъектны. Правосубъектность - основанная на нормах гражданского права юридическая способность лица быть участником гражданско-правовых отношений. Гражданская правосубъектность включает в себя несколько элементов.

Трансдееспособность – способность лица своими действиями создавать для других лиц права и обязанности и его способность принимать на себя права и обязанности в результате действий других субъектов (прежде всего ст. 182–184 ГК).

1.Понятие и возникновение гражданской правоспособности: Правоспособность - (п. 1 ст. 17 ГК )это способность иметь гражданские права и нести обязанности. Следовательно, правоспособность означает способность быть субъектом этих прав и обязанностей , возможность иметь любое гражданское право или обязанность из числа предусмотренных или допускаемых законом

Правоспособность возникает в момент рождения гражданина и прекращается его смертью (ст. 17 ГК. Поскольку принuип равенства правоспособности не означает полного совпадения ее объема у всех без исключения граждан, сам факт рождения не говорит о том, что у новорожденного возникла гражданская правоспособность в полном объеме. Некоторые ее элементы возникают лишь с достижением определенного возраста (право заниматься предпринимательской деятельностью, создавать юридические лица и др.). Вместе с тем с точки зрения права сам факт появления ребенка на свет означает, что у него возникла правоспособность, хотя бы он был живым всего несколько минут или даже секунд. Следует отметить, что закон в некоторых случаях охраняет права и интересы зачатого, но еще не родившегося ребенка т.е. будущего субъекта права.(н/р ст 1116).

2.Содержание и ограничение правоспособности. Содержание правоспособности граждан составляет возможность иметь те имущественные и личные неимущественные права и обязанности, которыми гражданин, согласно закону, может обладать. Примерный перечень этих прав содержится в ст. 18 ГК, которая предусматривает, что гражданин может: - иметь имущество на праве собственности; - наследовать и завещать имущество; - заниматься предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельностью; - создавать юридические липа самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами; - совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; - избирать место жительства; - иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретен ий и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; - иметь иные имущественные и личные неимущественные права. - В содержание правоспособности, безусловно, входит и упомянутая в п. 1 ст. 17 ГК способность нести обязанности (исполнить обязательство, возместить причиненный вред и т.п.).

Правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами (п. 1 ст. 17 ГК) , из чего следует равенство правоспособностей всех граждан. Все граждане обладают равной по содержанию правоспособностью, никто не имеет никаких привилегий и преимуществ в способности обладать правами. Российские граждане признаются равноправными (ст. 19 Конституции РФ) .

Правоспособность гражданина реализуется в отношениях с другими субъектами права. Участие лица в гражданских правоотношениях невозможно без индивидуализации субъекта. Правоспособность становится таковой только для субъекта, отличимого от иных лиц. В гражданском праве общими средствами индивидуализации граждан служат:

а) имя гражданина; Прочитать ст 19 гк рф( + В случаях и в порядке, предусмотренных законом, гражданин также вправе использовать псевдоним, т. е. вымышленное имя, или выступать в гражданском обороте анонимно (без указания имени) (см., например , п. 1 ст. 1 265 ГК) .). Имя гражданина - не только способ его индивидуализации как участника правоотношений. Право на имя является личным неимущественным, неотчуждаемым правом гражданина и охраняется законом

б) место жительства гражданина ст 20 гк рф. + Гражданское право прямо не связывает место жительства гражданина с административной регистрацией (ранее - пропиской), которая по существу является лишь одним из подтверждений места проживания. Для имущественного оборота более важным является сущностное определение места жительства гражданина - по месту фактического преимущественного проживания, которое в целом и должно совпадать (по общему правилу) с местом административной регистрации. Необходимость определения точного места жительства гражданина возникает при решении ряда вопросов гражданско-правового характера. Так, согласно ст. 42 и 45 ГК гражданин может быть признан судом безвестно отсутствующим либо объявлен в судебном порядке умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение установленных законом сроков.

Постоянное проживание не обязательно означает длительное проживание. Важно, чтобы в силу сложившихся условий гражданин обосновался в данном месте . Например, выпускник вуза, приехавший на работу в определенный населенный пункт, со дня поселения имеет местом жительства этот населенный пункт, а не город, где он учился или где живут его родители.

Понятие «преимущественное проживание» обусловлено тем, что жизнь и деятельность гражданина часто не связаны постоянно с определенным местом его пребывания( особенно у моряков, геолог и тп). В подобных случаях местом жительства признается место, где они проживают преимущественно, т. е. больше, чем в других местах

В отдельных редких случаях в гражданских правоотношениях имеют значение и другие свойства и признаки гражданина - гражданство, пол, семейное положение и т.д. Эти черты носят дополнительный характер и на юридическую сущность физического лица в целом не влияют.

Ограничение правоспособности:

Гражданин не вправе отказаться от правоспособности или ограничить ее. Следовательно, для правоспособности характерна неотчуждаемость. Однако допускается ограничение правоспособности в случаях и в порядке , которые установлены законом (п. 1 ст. 22 ГК).

Ограничение правоспособности возможно, в частности, в качестве наказания за совершенное преступление, причем гражданин по приговору суда может быть лишен не правоспособности в целом, а только способности иметь отдельные права - занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью.

Ограничение правоспособности возможно и при отсутствии противоправных действий лица. Так, абз. 3 п. 6 ст. 66 ГК устанавливает, что законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий граждан в хозяйственных товариществах и обществах.

Принудительное ограничение правоспособности не следует смешивать с лишением гражданина отдельных субъективных прав . Так, конфискация имущества по приговору суда означает лишение гражданина права собственности на определенные вещи и ценности, но не связана с ограничением правоспособности.

Понятие и возникновение гражданской дееспособности Гражданская дееспособность - это способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (п. 1 ст. 21 ГК) . В полном объеме возникает с наступлением совершеннолетия, т е по достижении 18 лет. Обладать дееспособностью - значит иметь способность лично совершать различные юридические действия: заключать договоры, выдавать доверенности и т.п., а также отвечать за причиненный имущественный вред (повреждение или уничтожение чужого имущества, повреждение здоровья и т.п.), за неисполнение договорных и иных обязанностей.

Таким образом, дееспособность означает: - способность к совершению сделок (сделкоспособность); - способность нести ответственность за неправомерные действия (деликтоспособность). - Кроме того, дееспособность включает в себя и способность гражданина своими действиями осуществлять имеющиеся

Что касается возможности принудительного ограничения дееспособности, то, согласно п. 1 ст. 22 ГК, никто не может быть ограничен в дееспособности иначе как в случаях и в порядке , которые установлены законом. Пример : ст. 30 ГК, предусматривающая ограничение дееспособности граждан, ставящих свою семью в тяжелое материальное положение вследствие пристрастия к азартным играм, а также злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами .

Содержание дееспособности граждан тесно связано с содержанием их правоспособности: дееспособность можно рассматривать как предоставленную гражданину законом возможность реализации своей правоспособности собственными действиями

Объем дееспособности физических лиц разных категорий: Дееспособность, как своего рода гражданско-правовая самостоятельность, у физического лица (в отличие от лица юридического) формируется, созревает постепенно, поэтапно с периодами взросления гражданина и становления его как личности.

Таких периодов (виды дееспособности) в формировании дееспособности граждан три:

1) проявление дееспособности у малолетних граждан (до 14 лет);

2) частичная дееспособность несовершеннолетних граждан (от 14 до 18 лет);

3) полная дееспособность граждан (от 18 лет)

Категории:

Малолетние : - эти субъекты не обладают дееспособностью. Сделки за них от их имени могут совершать только законные представители (родители, усыновители, опекуны). Эти представители также несут ответственность за вред, причиненный действиями малолетних лиц. В то же время ГК (п. 2 ст. 28) устанавливает отдельные исключения из этого общего правила о недееспособности малолетних. Малолетние лица в возрасте от 6 до 14 лет обладают некоторыми незначительными "проявлениями" дееспособности и вправе самостоятельно совершать:

- мелкие бытовые сделки;(покупка хлеба, мороженого, недорогих игрушек и т.п. )- оценочная категория, сделка, характеризующаяся возможностью ее осуществления и незначительностью суммы для обоих субъектов

- сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения или государственной регистрации;

- сделки по распоряжению средствами, предоставленными законными представителями или иными лицами для определенной цели или для свободного распоряжения.

Всякие действия малолетних в возрасте до шести лет (например, причинение вреда третьим лицам) влекут юридические последствия исключительно для законных представителей этих граждан.

Сделки по принятию недвижимого имущества в качестве дара, а также иные сделки с недвижимым имуществом с учетом положений ст. 8 .1 и ст. 131 ГК за малолетних могут совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны (п. 17 Постановления Пленума ВС РФ No 25). В случае несоблюдения данного требования сделка с недвижимым имуществом , совершенная малолетним, является ничтожной. Вместе с тем суд вправе по требованию родителей, усыновителей или опекуна малолетнего признать сделку действительной, если она совершена к выгоде малолетнего (ст. 1 72 ГК) .

Несовершеннолетние( 14-18): обладают частичной дееспособностью. Ст26 гк рф

Исходное, базовое правило для данной группы субъектов: несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут совершать сделки с письменного согласия (в том числе последующего) своих законных представителей (родителей, усыновителей, попечителей).

Из указанного общего правила гражданское законодательство предусматривает ряд исключений. В частности, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без чьего бы то ни было согласия:

- распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами;

- осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности;

- в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими;

- совершать мелкие бытовые и другие сделки, которые вправе совершать малолетние.(Имеются в виду сделки, совершаемые несовершеннолетними за счет средств родителей (усыновителей, попечителя или других лиц), но не за счет своего заработка, стипендии, иных доходов, которые они могут расходовать самостоятельно, совершая любые, а не только мелкие бытовые сделки)

-с 16 быть членами кооператива

Несовершеннолетние самостоятельно несут имущественную ответственность по своим сделкам. Однако в тех случаях, когда у несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части родителями (усыновителями) или попечителем.

Частичная дееспособность несовершеннолетних в некоторых случаях может быть еще более ограничена: при наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей или попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией или иными доходами.

Согласие родителей, усыновителей или попечителя, как предусмотрено п. 1 ст. 26 ГК, должно быть выражено в письменной форме. Несоблюдение этого требования является основанием для признания сделки, совершенной несовершеннолетним, недействительной (ст. 17 5 ГК). Однако допускается последующее письменное одобрение сделки указанными выше лицами (родителями, усыновителями, попечителем). При этом закон не имеет в виду непременное согласие обоих родителей: достаточно согласия одного из них( принцип равенства прав родителей).

Путем толкования закона (подп. 1 п. 2 ст. 26 ГК) можно сделать вывод, что несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет может распоряжаться не только полученным заработком, стипендией или иными доходами, но и теми, на получение которых он имеет право, т.е. совершать сделки в кредит.

Совершеннолетние (18 лет) : При достижении 18-летнего возраста гражданин приобретает полную дееспособность. Это полное гражданское совершеннолетие, позволяющее лицу беспрепятственно и самостоятельно приобретать права и исполнять обязанности во всем спектре отношений в сфере гражданского права.

Рассмотренные этапы постепенного, поэтапного становления полной дееспособности гражданина - общее правило, из которого есть исключения. Таких исключений четыре.

1) вступления в брак. Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном объеме в случаях расторжения брака до достижения 18 лет. Вместе с тем при признании брака недействительным суд может принять решение об утрате дееспособности несовершеннолетним супругом с момента, определяемого судом (п. 2 ст. 21 ГК). Эта норма направлена на обеспечение равноправия супругов и содействует охране родительских прав и других прав лиц, вступающих в брак до достижения 18 лет

2) Эмансипация, т.е. объявление (по решению органа опеки и попечительства или, при отсутствии согласия родителей, суда) несовершеннолетнего, достигшего 16-летнего возраста, полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору или контракту, а также если он с согласия своих законных представителей занимается предпринимательской деятельностью (ст 27)

3)Граждане, которые вследствие психического расстройства не могут понимать значение своих действий или руководить ими, могут быть признаны судом недееспособными. Над ними устанавливается опека, и от их имени сделки совершает опекун.(ст29)

4) Четвертое. Гражданское законодательство допускает возможность ограничения дееспособности двум группам совершеннолетних физических лиц (ст 30):

а) граждан, которые вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставят свою семью в тяжелое материальное положение;

б) граждан, которые вследствие психического расстройства могут понимать значение своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц

Ограничение дееспособности Оно заключается в том, что гражданин лишается способности своими действиями приобретать такие гражданские права и создавать такие гражданские обязанности , которые он в силу закона уже мог самостоятельно приобретать и создавать.

Виды ограничения:

- Ограничение частичной дееспособности граждан - Ограничение полной дееспособности граждан

Ограничение частичной дееспособности граждан:

Согласно п. 4 ст. 26 ГК ограничение дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет до пускается только по решению суда. Ограничение дееспособности несовершеннолетнего невозможно, если он приобрел полную дееспособность в связи с вступлением в брак до достижения 18 лет либо в порядке эмансипации.

Оно выражается: - в ограничении или даже в лишении несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться заработком, стипендией или иными доходами. То есть после решения суда, только по согласию родителей, усыновителей, попечителя.

-решение об ограничении дееспособности несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 1 8 лет может быть принято судом «при наличии достаточных оснований» : расходование денег на цели, противоречащие закону и нормам морали (покупка спиртных напитков, наркотиков, азартные игры и т.п.), либо неразумное их расходование, без учета потребностей в питании, одежде и т.д.

Могут обратиться в суд с ходатайством об ограничении или о лишении несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться заработком, стипендией или иными доходами - его родители, усыновители или попечители, а также орган опеки и попечительства.

Если в решении суда не указан срок, на который ограничивается дееспособность несовершеннолетнего, то ограничение действует до достижения несовершеннолетним 18 лет либо до отмены ограничения судом по ходатайству тех лиц, которые ходатайствовали об ограничении.

Ограничение полной дееспособности граждан :

В соответствии с ст 30 в двух случаях

Ограничение граждан, которые вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставят свою семью в тяжелое материальное положение:

Эта норма распространяется и на несовершеннолетних, которые до достижения 18 лет приобрели полную дееспособность в связи с вступлением в брак или в порядке эмансипации. Ограничение дееспособности совершеннолетнего гражданина является весьма существенным вторжением в его гражданско-правовой статус и поэтому допускается законом при наличии серьезных оснований, которые должны быть установлены судом.

Под злоупотреблением спиртными напитками или наркотическими средствами ….. понимается такое их употребление, которое находится в противоречии с интересами его семьи и влечет расходы, ставящие семью в тяжелое материальное положение. При этом возможность ограничения дееспособности такого лица не зависит от признания его страдающим хроническим алкоголизмом или наркоманией.

Под пристрастием к азартным играм понимается психологическая зависимость в виде труднопреодолимого влечения к игре, характеризующаяся расстройствами поведения, психического здоровья и самочувствия гражданина, проявляющаяся в патологическом влечении к азартным играм, потере игрового контроля, а также в продолжительном участии в азартных играх вопреки наступлению неблагоприятных последствий для материального благосостояния членов его семьи (п. 18 Постановления Пленума ВС РФ № 25).

Согласно многолетней судебной практике, наличие у других членов семьи заработка или иных доходов не может служить основанием для отказа в удовлетворении заявления о б ограничении дееспособности гражданина, если будет установлено, что он обязан по закону содержать членов своей семьи.

Ограниченные в дееспособности совершеннолетние граждане вправе самостоятельно совершать лишь мелкие бытовые сделки. Другие сделки они могут совершать лишь с согласия попечителя, которому и предоставлено право получать и расходовать заработок, пенсию и иные доходы такого гражданина. То есть над этими гражданми устанавливается попечительство ( ст33 гк рф). При этом гражданин несет самостоятельную имущественную ответственность как по совершенным сделкам, так и за причиненный вред.

При преодолении пристрастия к азартным играм, прекращении гражданином злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами суд отменяет ограничение его дееспособности и отменяет попечительство.

Ограничение граждан, которые вследствие психического расстройства могут понимать значение своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц:

Суд по ходатайству попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить такого гражданина права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами ( абз. 4 п. 2 ст. 30 ГК), что и составляет ограничение дееспособности гражданина, страдающего психическим расстройством (см. также п. 20 Постановления Пленума ВС РФ № 25). Гражданин, дееспособность которого ограничена вследствие психического расстройства, самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им сделкам. Поскольку он может понимать значение своих действий или руководить ими, хотя и нуждается в помощи других лиц, он должен признаваться деликтоспособным.

Такой гражданин :

Так, согласно п . 2 ст. 30 ГК он самостоятельно совершает сделки, предусмотренные п. 2 ст. 26 ГК, с письменного согласия попечителя (включая возможность их последующего письменного одобрения попечителем) . Сделки: *сделки, связанные с осуществлением права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата интеллектуальной деятельности; * сделки , связанные с внесением в соответствии с законом вкладов в кредитные организации и распоряжением ими; и др.

Вправе с письменного согласия попечителя распоряжаться выплачиваемыми на него алиментами, социальной пенсией, суммами возмещения вреда здоровью и в связи со смертью кормильца, а также иными предоставляемыми на его содержание выплатами, в течение срока, определяемого попечителем (последний может прекратить это право досрочно);

сделки по распоряжению своим заработком, стипендией и иными доходами, а также мелкие бытовые и иные сделки, предусмотренные п. 2 ст. 28 ГК (сделки , направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации, и сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения), такой гражданин вправе совершать самостоятельно.

Если отпадают основания, то решение суда об ограничении дееспособности может быть отменено.

Признание гражданина недееспособным ( ст 29 гк рф )

Гражданин, вследствие психического расстройства не способный понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке , установленном гражданским процессуальным законодательством (п. 1 ст. 29 ГК). При этом необходимо заключение о состоянии психики гражданина, вьдаваемое судебно-психиатрической экспертизой по требованию суда, а также обязательное участие прокурора и представителя органа опеки и попечительства, которые составляют гарантии личных прав и интересов гражданина, недопущения произвольного вторжения в его гражданско-правовой статус.

В этом случает над гражданином устанавливается опека (ст 32 гк рф)

(см. также п. 19 Постановления Пленума ВС РФ No 25): Вопрос о признании гражданина, страдающего психическим расстройством, недееспособным или ограниченно дееспособным следует решать с учетом степени нарушения его способности понимать значение своих действий или руководить ими.( то есть если не понимает значения своих действий и не может руководить - признание недееспособным, а если понимает значение, то ограничение )

п. 2 ст. 29 ГК требует от опекуна, совершающего сделки от имени признанного недееспособным гражданина, учитывать мнение такого гражданина, а при невозможности этого принимать во внимание информацию о его предпочтениях, полученную от его родителей, прежних опекунов, иных лиц, оказывавших такому гражданину услуги и добросовестно исполнявших свои обязанности.

Читать статью 29 гк рф!!!

Опека и попечительство (31- 40 ГК РФ)

Данные институты нужны для восполнения частичной или отсутсвующей дееспособности гражданина, а в отношении несовершеннолетних - еще и для воспитания.

Нормы института опеки и попечительства содержатся в не только в ГК, поэтому институт опеки и попечительства имеет межотраслевую природу :

1.Основополагающие правила этого института имеют гражданско-правовой характер (ст. 3 1 -40 ГК) 2. В той части, где ГК не регулирует применяются положения Закона о б опеке и попечительстве и принятые в соответствии с ним подзаконные нормативные акты . 3. Вместе с тем деятельность опекунов и попечителей по воспитанию несовершеннолетних , состоящих под опекой или попечительством - предмет регулирования семейного права (гл.20 СК) . 4. Некоторые нормы об опеке и попечительстве ( например , о статусе осуществляющих эту деятельность органов публичной власти) являются административно-правовыми .

Поскольку семейное и административное законодательство относятся к сфере совместной компетенции Российской Федерации и ее субъектов (подп. « К» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ), отношения по опеке и попечительству в этой части могут регулироваться законодательными актами субъектов РФ.

Согласно ст. 2 Закона об опеке и попечительстве опека — форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста четырнадцати лет несовершеннолетних граждан) и признанных судом недееспособными граждан, при которой назначенные органом опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законными представителями подопечных и совершают от их имени и в их интересах все юридически значимые действия.

Опека устанавливается над малолетними детьми в возрасте до 14 лет и над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие. психического расстройства (п . 1 ст. 32 ГК) . Сущность опеки состоит в том, что вместо ребенка, не достигшего 14 лет, либо вместо лица, признанного судом недееспособным вследствие психического расстройства, все его гражданские права и обязанности осуществляет специально назначенное лицо - опекун.

Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и полностью заменяют подопечных в имущественных отношениях.

Попечительство — форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет и граждан, ограниченных судом в дееспособности, при которой назначенные органом опеки и попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным содействие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также давать согласие совершеннолетним подопечным на совершение ими действий в соответствии со ст. 30 ГК (ст. 2 Закона об опеке и попечительстве).

Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет и над гражданами, ограниченными судом в дееспособности. Оно состоит в том, что специально назначенное органом опеки и попечительства лицо (попечитель) оказывает несовершеннолетним подопечным содействие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охраняет их от злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также дает согласие на совершение ими действий, допускаемых ст. 30 ГК (ст. 2 Закона об опеке и попечительстве) .

Попечитель не заменяет полностью лицо, над которым установлено попечительство , а лишь помогает ему принимать разумные решения, восполняя недостающий жизненный опыт несовершеннолетнего либо удерживая от неправильных действий гражданина.

Органы опеки и попечительств(ст 34 гк рф): 1. Органы исполнительной власти субъекта РФ 2.Органы мест с/у , в случае если законом субъекта рф наделены полномочиями по опеке и попечительству.

Названные органы принимают решение об установлении опеки (попечительства) на основании соответствующего решения суда и издают постановления о назначении конкретного граждан ина опекуном (попечителем). Остальные функuии в области опеки и попечительства выполняют соответствующие отделы (управления) органов исполнительной власти субъекта РФ: - в отношении несовершеннолетних - отделы (управления ) народного образования; - в отношении лиц, признанных недееспособными вследствие психического расстройства, - отделы (управления) здравоохранения либо отделы (управления) соuиальной зашиты населения .

Суд обязан в течение трех дней после признания гражданина недееспособным/ограниченно дееспособным сообщить об этом органу опеки и попечительства по месту жительства такого гражданина для установления над ним опеки и попечительства. Орган опеки и попечительства подбирает лиц, которых можно назначить опекунами или попечителями, осуществляет надзор за деятельностью граждан, назначенных опекунами и попечителями (п. 3 ст. 34 ГК). в необходимых случаях оказывает им помощь и содействие, рассматривает жалобы на их неправильные действия.

К опекунам и попечителям предъявляются следующие требования:

• опекуном (попечителем) может быть совершеннолетнее дееспособное лицо (об ограничениях для назначения опекуном и попечителем см. п. 1 и 3 ст. 146 СК);

• опекун (попечитель) должен обладать достаточным здоровьем (см. постановление Правительства РФ от 14 февраля 2013 г. № 117 «Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью»194). Исключают возможность назначения опекуном (попечителем) наличие у лица туберкулеза органов дыхания (I и II группы диспансерного наблюдения), инфекционные заболевания до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией; злокачественные новообразования любой локализации III и IV стадий, а также злокачественные новообразования любой локализации I и II стадий до проведения радикального лечения; психические расстройства и расстройства поведения до прекращения диспансерного наблюдения; наркомания, токсикомания, алкоголизм; заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I группы;

• опекун (попечитель) должен обладать соответствующими нравственными и иными личными качествами, быть способным к выполнению обязанностей опекуна (попечителя) (п. 2 ст. 146 СК);

• опекун (попечитель) должен дать свое согласие на осуществление функции опеки (попечительства);

• при назначении конкретного опекуна (попечителя) должны быть учтены отношения между опекуном (попечителем) и ребенком, отношение к ребенку членов семьи опекуна (попечителя), а также, если это возможно, желание самого ребенка (п. 2 ст. 146 СК).

Если лицо помещается под надзор специальной организации, то опекуны и попечители не назначаются.

У каждого гражданина, нуждающегося в установлении над ним опеки или попечительства, может быть один опекун или попечитель (за исключением случаев, установленных Законом об опеке и попечительстве ). Одно и то же лицо, как правило, может быть опекуном или попечителем только одного гражданина. Передача несовершеннолетних братьев и сестер под опеку или попечительство разным лицам не допускается, кроме случаев, если такая передача отвечает интересам этих детей.

Основаниями для назначения опекунов или попечителей в отношении несовершеннолетних граждан могут быть заявление их родителей, а также заявления самих несовершеннолетних граждан. Единственный родитель несовершеннолетнего ребенка вправе определить на случай своей смерти опекуна или попечителя ребенку(по заявлению в орган опеки и попечительства по месту жительства).

Предпосылками для установления опеки и попечительства над несовершеннолетними лицами являются: • отсутствие у таких лиц родителей, усыновителей; • лишение судом родителей родительских прав; • случаи, когда несовершеннолетние граждане по иным причинам остались без родительского попечения, в частности когда родители уклоняются от их воспитания либо защиты их прав и интересов.

Права и обязанности опекунов и попечителей:

Главную обязанность опекунов и попечителей составляет забота о содержании своих подопечных, об обеспечении их уходом и лечением, а в отношении несовершеннолетних подопечных - также и об их обучении и воспитании.

Права: 1. Опекун совершать от имени подопечного все сделки, необходимые для обеспечения его интересов и целей опеки. Попечитель имеет право давать или не давать согласие на совершение сделок подопечным.

2. опекун или попечитель вправе распоряжаться доходами подопечного, в том числе доходами от управления его имуществом (за исключением тех доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно). Распоряжение имуществом подопечного осушествляется исключительно в его интересах и с предварительного разрешения органа опеки и попечительства . Суммы алиментов, пенсий, пособий, возмещения вреда Здоровью и вреда, понесенного в случае смерти кормильца, а также иные выплачиваемые на содержание подопечного средства (за исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно) подлежат зачислению на отдельный банковский счет, открываемый опекуном или попечителем, и расходуются им без предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Опекун или попечитель обязан предоставлять отчет о расходовании сумм.

3. Выплата какого-либо вознаграждения опекунам и попечителям не предусмотрена. Свои обязанности по общему правилу они исполняют безвозмездно, если законом не предусмотрено иное (п. 1 ст. 36 ГК и ст. 16 Закона об опеке и попечительстве). Так, по договору об осуществлении опеки или попечительства ребенка опекун или попечитель исполняют свои обязанности возмездно. По просьбе опекуна или попечителя, добросовестно исполняющего свои обязанности, орган опеки и попечительства вместо выплаты предусмотренного вознаграждения вправе разрешить им безвозмездно пользоваться имуществом подопечного, в частности жилым помещением.

Обязанности:

1. Для опекунов и попечителей несовершеннолетних: они обязаны проживать совместно со своими подопечными. Раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим 16 лет, допускается с разрешения органа опеки и попечительства, если оно не отразится неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов подопечного.

2. Опекуны и попечители граждан, дееспособность которых ограничена вследствие психического расстройства, а также признанных недееспособными должны заботиться о развитии либо восстановлении способности подопечных понимать значение своих действий или руководить ими (п. 3 ст. 36 ГК) .

3. Учитывать мнение подопечного, а при невозможности его установления — учитывать предпочтения подопечного, информация о которых получена от его родителей, прежних опекунов, иных лиц, оказывавших ему услуги и добросовестно исполнявших свои обязанности.

4.Заботиться об обучении и воспитании несовершеннолетних;

5. заботиться о содержании своих подопечных, об обеспечении их уходом и лечением, защищать их права и интересы;

6. обязанность заявить в компетентный суд (районный суд) требование о признании подопечного дееспособным и о снятии с него опеки (попечительства) или ограничения в дееспособности при отпадении соответствующих оснований для назначения опеки (попечительства).

7. Опекун (попечитель) обязан распоряжаться доходами подопечного исключительно в интересах подопечного (ст. 37 ГК). При этом опекун (попечитель) обязан получить для совершения соответствующего распоряжения предварительное разрешение органа опеки и попечительства.

Опекун не вправе совершать, а попечитель не вправе давать согласие на совершение сделок: - по отчуждению, в том числе обмену или дарению, имущества подопечного, сдаче его в аренду, в безвозмездное пользование или в залог; - влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых других действий, влекущих уменьшение имущества подопечного (п. 2 ст. 37 ГК).

В целях предупреждения возможных злоупотреблений опекуну, попечителю, их супругам и близким родственникам запрещено совершать сделки с подопечным, а также представлять подопечного при заключении сделок ил и ведении судебных дел между подопечным и супругом опекуна или попечителя и их близкими родственниками. Исключение сделано для передачи имущества подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование.

Имущественные отношения в сфере о пеки и попечительства усложняются в случае передачи части имущества подопечного в доверительное управление (ст. 38 ГК) . Необходимость в нем возникает при наличии в собственности подопечного недвижимого и ценного движимого имущества (например , ценных бумаг) и потребности обеспечить постоянное управление им. Доверительное управление устанавливается на основании договора, заключенного между органом опеки и попечительства и управляющим, личность которого определяется этим органом . Передаваемое в доверительное управление имущество выделяется из имущества подопечного. При этом опекун (попечитель) сохраняет свои полномочия в отношении того имущества подопечного, которое не передано в доверительное управление .

Прекращение опеки и попечительства:

При отсутствии у органов опеки и попечительства каких-либо претензий к деятельности опекуна или попечителя его освобождение от своих обязанностей , согласно п. 1 ст. 39 ГК, происходит: - при возвращении несовершеннолетнего подопечного родителям или при его усыновлении (удочерении); - при помещении подопечного под надзор образовательной или медицинской организации либо организации, оказывающей социальные услуги, или иной организации, в том числе организации для детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, если это не противоречит интересам подопечного.

Прекращение опеки и попечительства. Пунктом 1 ст. 40 ГК предусмотрены случаи прекращения опеки и попечительства над совершеннолетними гражданами: 1) вынесение судом решения о признании подопечного дееспособным; 2) отмена ограничений его дееспособности по заявлению опекуна, попечителя или органа опеки и попечительства. 3) смерть опекуна или попечителя либо подопечного; 4) истечение срока действия акта о назначении опекуна или попечителя; 5) освобождение либо отстранение опекуна или попечителя от исполнения своих обязанностей.

Действует автоматический переходе от опеки к попечительству по достижении малолетним подопечным четырнадцати лет. Опекун при этом становится попечителем без спец.решения.

Попечительство над несовершеннолетним прекращается без особого решения: 1) по достижении несовершеннолетним подопечным восемнадцати лет (п. 1 ст. 21 ГК); 2) при вступлении его в брак (п. 2 ст. 21 ГК); 3) при объявлении несовершеннолетнего лицо полностью дееспособным в порядке эмансипации (ст. 27 ГК).

Законом предусмотрены основания для освобождения опекуна или попечителя от исполнения ими их обязанностей (ст. 39, 29 Закона об опеке и попечительстве): 1) возвращение несовершеннолетнего его родителям (см. п. 3 ст. 72, п. 1 ст. 76, п. 2 ст. 153 СК); 2) усыновление несовершеннолетнего (гл. 19 «Усыновление (удочерение) детей» (ст. 124–144) СК); 3) помещение подопечного под надзор в образовательную организацию, медицинскую организацию, организацию, оказывающую социальные услуги, или иную организацию, в том числе в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (п. 1 ст. 155.1 СК).

Опека или попечительство прекращаются в случае смерти опекуна или попечителя либо подопечного и по истечении срока действия акта о назначении опекуна или попечителя (ст. 29 Закона об опеке и попечительстве) .

Допускается также отказ опекуна (попечителя) от исполнения своих обязанностей (п. 2 ст. 39 ГК). Для этого опекун (попечитель) направляет письменную просьбу в орган опеки и попечительства.

Опекун (попечитель) в случае ненадлежащего выполнения опекунских обязанностей, в том числе при использовании опеки или попечительства в корыстных целях или при оставлении подопечного без надзора и необходимой помощи, несет юридическую ответственность (п. 3 ст. 39 ГК). Речь может идти о гражданской правовой ответственности (возмещение вреда, убытков), административной ответственности (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП), и др.) и уголовной ответственности (преступления против семьи и несовершеннолетних — ст. 150–157 УК РФ).

Патронаж над дееспособными гражданами

Патронаж - особая форма гражданско-правового обеспечения прав совершеннолетних и дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности. Как правило, речь идет о пожилых лицах, о лицах, которые в силу определенных физических, сенсорных, умственных (психических) отклонений не могут в полной мере обеспечить свое участие в достаточной степени в гражданском обороте. При этом отсутствуют основания для признания таких лиц ограниченными в их дееспособности или для лишения таких лиц дееспособности. Этим лицам нужен помощник в гражданском обороте.

Законодатель прямо обозначает лицо, осуществляющее патронатные действия, в качестве помощника. Назначение помощника происходит в течение месяца со дня установления факта того, что совершеннолетний дееспособный гражданин по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности. Помощник назначается органом опеки и попечительства по месту жительства лица, нуждающегося в патронаже. Предпосылкой назначения помощника является письменное согласие как самого помощника, так и лица, в отношении которого устанавливается патронаж.

Законом установлен открытый перечень договоров, которые совершает помощник патронируемого лица: договор поручения (ст. 971 ГК), договор доверительного управления имуществом (ст. 1012 ГК), договор комиссии (ст. 990 ГК) и другие договоры представительского характера, что подчеркивает представительский характер патронажа.