- •Виды административно-правовых отношений

- •16.Права, обязанности, гарантии прав, свобод и законных интересов граждан в сфере государственного управления.

- •17. Понятие, виды, требования, предъявляемые к обращениям граждан, порядок их рассмотрения.

- •18.Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства.

- •19.Понятие и признаки органов исполнительной власти. Принципы организации и деятельности органов исполнительной власти.

- •20.Классификация и виды органов исполнительной власти. Правовые основы их деятельности.

- •29.Права и обязанности государственных служащих. Ограничения и запреты для замещения должностей государственной гражданской службы.

- •30. Поощрения и ответственность государственных служащих. Гарантии их деятельности.

- •Органы управления в области государственной безопасности.

- •Органы управления в области юстиции.

2) разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.

4. Ответственность за несоблюдение запретов, предусмотренных настоящей статьей, устанавливается настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

30. Поощрения и ответственность государственных служащих. Гарантии их деятельности.

Поощрения и ответственность государственных служащих, Гарантии их деятельности рассматриваются в Федеральном законе от 27.07.2004 N 79-ФЗ"О государственной гражданской службе Российской Федерации"

Поощрения и награждения за гражданскую службу

За безупречную и эффективную гражданскую службу применяются следующие виды поощрения и награждения:

1)объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения;

2)награждение почетной грамотой государственного органа с выплатой единовременного поощрения или с вручением ценного подарка;

3)иные виды поощрения и награждения государственного органа;

4)выплата единовременного поощрения в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет;

5)поощрение Правительства Российской Федерации;

6)поощрение Президента Российской Федерации;

7)присвоение почетных званий Российской Федерации;

8)награждение знаками отличия Российской Федерации;

9)награждение орденами и медалями Российской Федерации.

Решение о поощрении или награждении гражданского служащего в соответствии с пунктами 1 - 4 части 1 настоящей статьи принимается представителем нанимателя, а решение о поощрении или награждении гражданского служащего в соответствии с

пунктами 5 - 9 части 1 настоящей статьи принимается по представлению представителя нанимателя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Выплата гражданскому служащему единовременного поощрения, предусмотренного пунктами 1 - 3 части 1 настоящей статьи, производится в порядке и размерах, утверждаемых представителем нанимателя в пределах установленного фонда оплаты труда гражданских служащих.

При поощрении или награждении гражданского служащего в соответствии с пунктами 5 - 9 части 1 настоящей статьи выплачивается единовременное поощрение в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.

Решения о поощрении или награждении в соответствии с пунктами 1 - 4 части 1 настоящей статьи оформляются правовым актом государственного органа, а в соответствии с пунктами 5 - 9 части 1 настоящей статьи - нормативными правовыми актами Российской Федерации. Соответствующая запись о поощрении или награждении вносится в трудовую книжку и личное дело гражданского служащего.

Законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации устанавливаются порядок и условия выплаты единовременного поощрения государственным гражданским служащим субъекта Российской Федерации с учетом положений настоящей статьи.

Служебная дисциплина на гражданской службе

Служебная дисциплина на гражданской службе - обязательное для гражданских служащих соблюдение служебного распорядка государственного органа и должностного регламента, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, нормативными актами государственного органа и со служебным контрактом.

Представитель нанимателя в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами о гражданской службе, нормативными актами государственного органа и со служебным контрактом обязан создавать условия, необходимые для соблюдения гражданскими служащими служебной дисциплины.

Служебный распорядок государственного органа определяется нормативным актом государственного органа, регламентирующим режим службы (работы) и время отдыха. Служебный распорядок государственного органа утверждается представителем нанимателя с учетом мнения выборного профсоюзного органа данного государственного органа.

Основные государственные гарантии гражданских служащих

Для обеспечения правовой и социальной защищенности гражданских служащих, повышения мотивации эффективного исполнения ими своих должностных обязанностей, укрепления стабильности профессионального состава кадров гражданской службы и в порядке компенсации ограничений, установленных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, гражданским служащим гарантируются:

1)равные условия оплаты труда, а также сопоставимые показатели оценки эффективности результатов профессиональной служебной деятельности при замещении соответствующих должностей гражданской службы, если иное не установлено настоящим Федеральным законом;

2)право гражданского служащего на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания;

3)условия прохождения гражданской службы, обеспечивающие исполнение должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом;

4)отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков;

5)медицинское страхование гражданского служащего и членов его семьи, в том числе после выхода гражданского служащего на пенсию за выслугу лет, в соответствии с настоящим Федеральным законом и федеральным законом о медицинском страховании государственных служащих Российской Федерации;

6)обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения гражданской службы либо сохранение денежного содержания при временной нетрудоспособности, а также на время прохождения медицинского обследования в специализированном учреждении здравоохранения в соответствии с федеральным законом;

7)выплаты по обязательному государственному страхованию в случаях, порядке и размерах, установленных соответственно федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации;

8)возмещение расходов, связанных со служебными командировками. Порядок и условия командирования гражданского служащего устанавливаются соответственно указом Президента Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;

9)возмещение расходов, связанных с переездом гражданского служащего и членов его семьи в другую местность при переводе гражданского служащего в другой государственный орган. Порядок и условия возмещения расходов гражданскому служащему устанавливаются соответственно постановлением Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;

10)защита гражданского служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установленных федеральным законом;

11)государственное пенсионное обеспечение в порядке и на условиях, установленных федеральным законом о государственном пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, проходивших государственную службу, и их семей.

В случае освобождения гражданского служащего от замещаемой должности в связи с избранием или назначением на государственную должность, избранием на выборную должность в органе местного самоуправления, избранием (делегированием) на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, условия пенсионного обеспечения данного гражданского служащего устанавливаются по его выбору.

Гражданским служащим предоставляются также иные государственные гарантии, установленные федеральными законами.

Дополнительные государственные гарантии гражданских служащих

Гражданским служащим при определенных условиях, предусмотренных настоящим Федеральным законом или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами или иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, может предоставляться право на:

+1) профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку с сохранением на этот период замещаемой должности гражданской службы и денежного содержания;

2) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с исполнением должностных обязанностей, в зависимости от категории и группы замещаемой должности гражданской службы, а также компенсация за использование личного транспорта в служебных целях и возмещение расходов, связанных с его использованием, в случаях и порядке, установленных соответственно нормативными правовыми актами

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;

3)замещение иной должности гражданской службы при реорганизации или ликвидации государственного органа либо сокращении должностей гражданской службы в соответствии со статьей 31 настоящего Федерального закона;

4)единовременную субсидию на приобретение жилого помещения один раз за весь период гражданской службы в порядке и на условиях, устанавливаемых соответственно постановлением Правительства Российской Федерации и нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;

5)иные государственные гарантии.

31. Поступление на государственную гражданскую службу и ее прохождение.

!!! Руководствуемся Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (в редакции от 8

декабря 2020 г.)

Поступление на гражданскую службу и ее прохождение гражданами России осуществляются в добровольном порядке (по контракту).

Статьей 21 Закона N 79-ФЗ установлены следующие требования к поступающему на гражданскую службу:

-наличие гражданства РФ;

-достижение возраста 18 лет;

-знание государственного языка;

-соответствие квалификационным требованиям.

Предельный возраст пребывания на гражданской службе - 65 лет. Гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе, замещающему должность гражданской службы категории "помощники (советники)", учреждаемую для содействия лицу, замещающему государственную должность, срок гражданской службы с согласия данного гражданского служащего может быть продлен по решению представителя нанимателя до окончания срока полномочий указанного лица. Гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе, замещающему должность гражданской службы

категории "руководители" высшей группы должностей гражданской службы, срок гражданской службы с его согласия может быть продлен (но не свыше чем до достижения им возраста 70 лет) назначившими его на должность государственным органом или соответствующим должностным лицом (Ст. 25.1 ФЗ) - Обратите внимание на этот пункт, т.к. в учебниках часто пишут, что предельный возраст 60 лет, а не 65.

Контракт заключается и государственным служащим, являющимся стороной ранее действовавшего контракта, о замещении должности того или иного вида государственной службы и прохождении дальнейшей службы на определенных условиях.

Для замещения должности гражданской службы представитель нанимателя может заключать с гражданским служащим служебный контракт на неопределенный срок и срочный служебный контракт (Ст. 25 ФЗ)

При заключении служебного контракта с гражданином, впервые поступающим на гражданскую службу, в этом контракте и в акте государственного органа о назначении на должность гражданской службы предусматривается условие об испытании гражданского служащего продолжительностью от одного месяца до одного года в целях проверки его соответствия замещаемой должности гражданской службы, если иное не предусмотрено настоящей статьей (Ст. 27 ФЗ)

Контракт определяет права, обязанности и ответственность сторон. Представитель нанимателя обязуется предоставить гражданину или государственному служащему возможность замещения определенной должности соответствующего вида государственной службы, обеспечить прохождение государственной службы в соответствии с законодательством, своевременно и в полном размере выплачивать денежное содержание (вознаграждение), а также предоставить ему определенные государственные гарантии. Гражданин, поступающий на государственную службу, при заключении контракта о прохождении государственной службы и замещении должности государственной службы и государственной служащий при заключении контракта о дальнейшем замещении должности государственной службы обязуется лично исполнять должностные обязанности в установленном порядке.

Правовое значение служебного контракта состоит также и в том, что он независимо от способа замещения должности государственной службы является обязательным приложением к управленческому акту о назначении гражданина (государственного служащего) на конкретную должность.

Федеральными законами о видах государственной службы и иными нормативными правовыми актами, учитывая созданные возможности отбора кандидатов и другие условия, установлены два способа замещения должностей

государственной службы: 1) на конкурсной основе и 2) без проведения конкурса,

т. е. путем назначения на должность по решению соответствующего должностного лица или государственного органа в пределах установленной для них номенклатуры должностей государственной службы.

*Согласно Закону «О государственной гражданской службе Российской Федерации» случаи бесконкурсного замещения должностей государственной гражданской службы, по существу, рассматриваются как изъятия из общего правила конкурсного отбора претендентов на должности государственной службы.

Процесс прохождения службы включает в себя назначение на должность, реализацию служебных должностных прав и обязанностей, периодическую аттестацию, а также возможное применение к служащему мер поощрения и ответственности за должностные проступки вплоть до увольнения со службы.

При поступлении на государственную службу гражданин представляет требуемые документы о себе (об образовании, состоянии здоровья и др.). Сведения о подавшем заявление подлежат проверке в установленном порядке.

Замещение конкретной должности государственной службы как на конкурсной, так и на бесконкурсной основе подлежит юридическому оформлению (оформление и заключение служебного контракта + издание акта о назначении гражданина (государственного служащего) на указанную должность - Акт о назначении на должность является юридическим фактом, порождающим государственнослужебные отношения между сторонами, подписавшими контракт).

Аттестация государственных гражданских служащих, военнослужащих,

сотрудников органов внутренних дел осуществляется в соответствии с Положением о проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации, утвержденным Указом Президента от 1 февраля 2005 г. Аттестация проводится в целях определения соответствия гражданского служащего замещаемой должности гражданской службы на основе оценки его профессиональной служебной деятельности.

В Законе «О государственной гражданской службе Российской Федерации» детально изложены основания и последствия прекращения служебного контракта,

освобождения от замещаемой должности гражданской службы и увольнения со службы.

Общими основаниями расторжения служебного контракта могут быть:

соглашение сторон контракта; истечение срока его действия; расторжение контракта по инициативе служащего либо представителя нанимателя.

По обстоятельствам, независящим от воли сторон, служебный контракт приостанавливается с освобождением служащего от замещаемой должности гражданской службы с оставлением его в соответствующем реестре гражданских служащих и включением в кадровый резерв. Это происходит в связи с призывом гражданского служащего на военную службу или направлением на альтернативную гражданскую службу, избранием или назначением на выборную должность и в некоторых других случаях.

Служебный контракт может быть расторгнут по инициативе представителя нанимателя в случаях:

-несоответствия служащего занимаемой должности гражданской службы;

-по состоянию здоровья;

-недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;

-неоднократного неисполнения служащим без уважительных причин должностных обязанностей при наличии дисциплинарного взыскания;

-однократного грубого нарушения должностных обязанностей прогула, появления на службе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

-разглашения сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, и служебной информации;

-совершения хищения;

-выхода из гражданства РФ

-представитель нанимателя вправе освободить гражданского служащего от замещаемлй им должности и уволить с гражданской службы, Если гражданский служащий не согласен на замещение должности гражданской службы и прохождение гражданской службы в том же государственном органе или другом государственном органе в связи с изменением существенных условий служебного контракта и в ряде других случаев

Вцелях защиты прав и законных интересов гражданского служащего ФЗ определен порядок рассмотрения заявлений гражданского служащего и действий представителя нанимателя по рассмотрению этих заявлений, касающихся расторжения служебного контракта и увольнения с гражданской службы.

*Информации уже очень много, но на всякий случай для перфекционистов прикрепляю ряд основных понятий и теоретических положений, которые помогут с пониманием материала в целом:

Государственная гражданская служба — вид государственной службы,

представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации (далее - граждане) на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации (далее также - должности гражданской службы) по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации.

Государственная гражданская служба Российской Федерации подразделяется на федеральную государственную гражданскую службу (далее также - федеральная гражданская служба) и государственную гражданскую службу субъектов Российской Федерации (далее также - гражданская служба субъектов Российской Федерации).

Правовые основания поступления на службу — это те конкретные нормы, которые предусматривают саму возможность гражданина поступить на государственную или муниципальную службу и получить статус государственного или муниципального служащего соответственно.

Правовые условия поступления на службу — это конкретные, предусмотренные законодательством обстоятельства, условия и требования к лицу, претендующему на занятие определенной должности: обстоятельства, препятствующие поступлению на государственную и муниципальную службу; профессиональные, квалификационные и иные (социально-психологические, характерологические и другие специфические для отдельных видов службы) требования, а также установленные законодательством определенные возрастные ограничения поступления на службу по некоторым конкретным должностям. Все они в совокупности выражают и закрепляют основы кадровой политики государства.

Порядок поступления на службу — это процесс поступления, процедура замещения должностей на государственной, муниципальной и других видах службы с последующим кадровым оформлением приема служащего на работу по соответствующей должности.

Служебный контракт — это соглашение между конкретным представителем нанимателя (Российской Федерации, ее субъекта) и конкретным гражданином (иностранным гражданином), поступающим на государственную службу.

32. Административно-правовой статус коммерческих организаций.

Согласно ч. 1 ст. 50 ГК РФ коммерческими считаются организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, а некоммерческие — не имеющие такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками.

На коммерческие организации распространяется общий административно-правовой режим, который определяет содержание их административно-правового статуса. Существенные особенности имеет административно-правовой статус коммерческих организаций государственного сектора экономики. Объем административно-правового регулирования этой группы субъектов значительнее, чем остальных.

Административно-правовое положение коммерческих организаций определяет комплекс норм, с помощью которых регулируются вопросы учреждения, государственной регистрации, ликвидации коммерческих организаций, порядок осуществления ими экономической и сопутствующей деятельности, порядок внутреннего управления, их участие в разнообразных разрешительных, лицензионных, аккредитационных, иных правонаделительных (легализующих) отношениях, а также в административных контрольных (надзорных) и юрисдикционных отношениях.

Органы исполнительной власти наделены правом установления правил той или иной деятельности, контроля за их соблюдением коммерческими организациями, применения к ним мер стимулирования и принуждения.

Создаются коммерческие организации путем принятия учредительных документов и государственной регистрации. В решении об учреждении юридического лица

указываются сведения об утверждении его устава, порядке, размере, способах и сроках образования имущества юридического лица, об избрании (назначении) органов.

Коммерческая организация подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 8 августа 2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Устав коммерческой организации является основным локальным актом, которому должны соответствовать все другие издаваемые организацией акты. Устав содержит сведения о наименовании коммерческой организации, месте ее нахождения, порядке управления ее деятельностью.

Коммерческие организации по общему правилу осуществляют любые виды деятельности, не запрещенные законом. Некоторые коммерческие организации,

например унитарные предприятия, наделены специальной правоспособностью, должны четко определить предмет и цели своей деятельности в уставе.

Вслучаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения — лицензии, выданной лицензирующим органом, либо на основании свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией, а также по факту членства в саморегулируемой организации.

Вотношении коммерческих организаций могут проводиться плановые и внеплановые проверки их деятельности органами государственного контроля (надзора). Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.

Коммерческие организации, за исключением казенного предприятия, по решению суда могут быть признаны несостоятельными (банкротами) и ликвидированы в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством о несостоятельности (банкротстве).

Организационно-правовые формы коммерческих организаций

Хозяйственные товарищества и общества. Хозяйственными товариществами и обществами признаются коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. Хозяйственные товарищества создаются в организационно-правовой форме полного товарищества или

товарищества на вере (коммандитного товарищества). Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере могут быть граждане и юридические лица, а также публично правовые образования, от имени которых выступают государственные органы и органы местного самоуправления.

Хозяйственные общества могут создаваться в организационно-правовой форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью определяется Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Создание и деятельность акционерного общества регулируется Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, при их личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов. Особенности правового статуса производственного кооператива закреплены в Федеральном законе от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах».

Унитарные предприятия отличаются особым правовым положением в качестве субъектов административного права. Унитарные предприятия могут быть только государственными или муниципальными коммерческими организациями. Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия. Правовое положение унитарных предприятий определяется в соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

Создаются и действуют два типа унитарных предприятий: 1) основанное на праве хозяйственного ведения — федеральное государственное предприятие и государственное предприятие субъекта РФ, муниципальное предприятие; 2) основанное на праве оперативного управления — федеральное казенное предприятие, казенное предприятие субъекта РФ, муниципальное казенное предприятие.

Унитарное предприятие создается от имени публично-правового образования решением уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления. Федеральное казенное предприятие, например, учреждается решением Правительства РФ.

Административно-правовое положение унитарного предприятия характеризуется комплексом прав и обязанностей, реализуемых во взаимоотношениях с учредителем (собственником). Соответствующий государственный орган или орган местного самоуправления, выступающий от лица учредителя (собственника):

-определяет цели, предмет, виды деятельности унитарного предприятия;

-определяет порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности;

-утверждает устав, вносит в него изменения; -назначает на должность руководителя унитарного предприятия;

-утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты;

-осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью принадлежащего унитарному предприятию имущества;

-утверждает показатели экономической эффективности деятельности унитарного предприятия и контролирует их выполнение;

-принимает решения о проведении аудиторских проверок.

Собственник имущества казенного предприятия помимо указанных правомочий доводит до казенного предприятия обязательные для исполнения заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд; утверждает смету доходов и расходов казенного предприятия.

33. Административно-правовой статус некоммерческих организаций.

Административно-правовоий статус учреждений и других некоммерческих организаций непосредственно связан с объемом управленческих полномочий государства, которые, в свою очередь, зависят от того, кто выполняет функции собственника, учредителя (участника) некоммерческой организации — государство, муниципальное образование или иной субъект.

Административные функции в отношении некоммерческих организаций, как правило, осуществляются в форме контроля органов исполнительной власти за соблюдением ими законодательных требований и своего устава.

Все некоммерческие организации должны соблюдать общие обязанности юридических лиц в сфере государственного управления по уплате налогов, ведению бухгалтерского учета, предоставлению информации в органы исполнительной власти по их запросам, соблюдению санитарных, экологических и других правил и требований, установленных законодательством. Некоммерческие организации выступают также стороной административно-процедурных и административноюрисдикционных отношений, являются получателями государственных услуг, объектами регистрационной и иной легализующей деятельности органов исполнительной власти.

Министерство юстиции РФ в соответствии с Указом Президента РФ от 13 октября 2004г. № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» принимает решение о государственной регистрации некоммерческих организаций, в том числе отделений международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, а также о регистрации представительств иностранных религиозных организаций.

Минюст России также определяет порядок проведения проверок соответствия деятельности некоммерческих организаций по расходованию денежных средств и использованию иного имущества целям, предусмотренным учредительными документами (уставным целям); принимает решения о внесении сведений в реестр филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций.

В последующем Минюст России и его территориальные органы осуществляют федеральный государственный надзор за деятельностью некоммерческих организаций, ведут ведомственный реестр зарегистрированных некоммерческих организаций, а также реестр национально-культурных автономий.

Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» установлен общий административно-правовой статус учреждений и других некоммерческих организаций.

В зависимости от избранной организационно-правовой формы некоммерческие организации наделяются также специальным административно-правовым статусом. В частности, юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, создаются в следующих формах: общественные организации; ассоциации (союзы); казачьи общества; общины коренных малочисленных народов Российской Федерации; фонды; учреждения; автономные некоммерческие организации; религиозные организации; государственные корпорации, некоммерческие партнерства.

Самой многочисленной группой среди унитарных некоммерческих организаций являются учреждения. Учреждение — самостоятельный вид некоммерческой организации, созданной собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера.

Учреждение может быть создано гражданином или юридическим лицом (частное учреждение) либо Российской Федерацией, субъектом РФ, муниципальным образованием (государственное учреждение, муниципальное учреждение). При создании учреждения не допускается соучредительство нескольких лиц.

Государственное или муниципальное учреждение может быть казенным, бюджетным или автономным.

Порядок финансового обеспечения деятельности государственных и муниципальных учреждений в соответствии с постановлением Правительства РФ от 2 сентября 2010г. № 671«Опорядкеформирования государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания» определяется БК РФ, в частности при установлении государственного (муниципального) задания.

Для бюджетных и казенных учреждений задание составляется исходя из основных видов их деятельности, указанных в учредительных документах. Оно содержит показатели качества государственных услуг (работ), их объем (содержание), порядок оказания (выполнения). Основой для составления задания являются базовые (отраслевые) и

ведомственные перечни государственных услуг (работ), а также показатели их качества. Указанные перечни размещаются в сети Интернет.

Для казенных учреждений задание формируют главные распорядители средств федерального бюджета, которым они подведомственны, для бюджетных — органы, выполняющие функции учредителя. Задание утверждается не позднее одного месяца после официального опубликования закона о федеральном бюджете и размещается органом казначейства на официальном интернет-сайте.

Казенным учреждениям средства на выполнение государственного задания перечисляются по смете; бюджетным учреждениям выделяются субсидии, размер которых определяется исходя из нормативных затрат на оказание государственных услуг, содержание имущества, уплату налогов; в расчет берутся также средства, поступающие от оказания платных услуг.

34. Административно-правовой статус общественных объединений и религиозных организаций.

Разделила ответ на 3 части.

1часть – основная (административно-правовой статус общественных объединений)

2часть – минимальная информация о самих объединениях, без которой можно будет посыпаться на доп. Вопросах

3часть – конкретно про религиозные организации

1 часть

Административно-правовой статус общественных объединений в первую очередь определен общими нормативными предписаниями, предназначенными для всех общественных объединений. В частности, такими общими нормами закреплены: порядок создания и государственной регистрации общественных объединений; порядок осуществления ими деятельности, в том числе права и обязанности в сфере взаимодействия с органами исполнительной власти и иными субъектами, наделенными публичными полномочиями в процессе государственного управления, а также в сфере оказания государственных услуг; правовые гарантии, меры поддержки общественных объединений; запреты; порядок государственного административного надзора за их деятельностью; меры государственного принуждения.

Общественное объединение считается созданным с момента принятия решения о его создании, об утверждении его устава и о формировании руководящих и контрольно-

ревизионного органов на съезде (конференции) или общем собрании. С этого момента оно осуществляет свою уставную деятельность, приобретает права, за исключением прав юридического лица, и принимает на себя обязанности, предусмотренные законом.

Согласно общему правилу, не допускается вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность общественных объединений, равно как и вмешательство общественных объединений в деятельность органов государственной власти и их должностных лиц.

Государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов общественных объединений, оказывает поддержку их деятельности, законодательно регулирует предоставление им налоговых и иных льгот и преимуществ. Государственная поддержка может выражаться в виде целевого финансирования отдельных общественно полезных программ общественных объединений по их заявкам (государственные гранты); заключения любых видов договоров, в том числе на выполнение работ и предоставление услуг; закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в рамках выполнения различных государственных программ.

Вопросы, затрагивающие интересы общественных объединений, решаются органами государственной власти и органами местного самоуправления с участием соответствующих общественных объединений или по согласованию с ними.

Не являющееся юридическим лицом общественное объединение имеет право:

-свободно распространять информацию о своей деятельности;

-проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование;

-представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников в органах государственной власти, местного самоуправления и общественных объединениях;

-выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации своих уставных целей, вносить предложения в органы государственной власти и органы местного самоуправления, осуществлять иные полномочия.

Общественное объединение, являющееся юридическим лицом, имеет помимо названных правовых возможностей дополнительный объем прав. Оно может:

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и местного самоуправления;

-учреждать средства массовой информации и заниматься издательской деятельностью;

-выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни;

-участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

*Реализация указанных прав общественными объединениями, созданными иностранными гражданами и лицами без гражданства либо с их участием, может быть ограничена федеральными законами или международными договорами Российской Федерации.

Общественное объединение — это, прежде всего, некоммерческая организация. Вместе с тем оно наделено правом осуществлять предпринимательскую деятельность, но только если она служит достижению уставных целей его создания и соответствует этим целям.

Правовое положение общественных объединений в качестве субъектов административного права определяется не только кругом их прав, но и возложением на них обязанностей.

Общественные объединения обязаны соблюдать законодательство Российской Федерации, свой устав и соответствовать требованиям иных учредительных документов.

На общественные объединения возложены обязанности по ежегодному опубликованию отчета об использовании своего имущества или обеспечению доступности ознакомления с указанным отчетом; ежегодному информированию органа, принявшего решение о государственной регистрации общественного объединения, о продолжении своей деятельности, представлению по запросу этого органа решений руководящих органов и должностных лиц общественного объединения, а также годовых и квартальных отчетов.

Общественные объединения должны информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, которые указаны в Федеральном законе «О некоммерческих организациях», о целях расходования этих денежных средств и использования иного имущества и об их фактическом расходовании и использовании по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

На основании Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие организации вправе участвовать в осуществлении общественного контроля.

*2 часть (ознакомительная)

Общественные объединения граждан выступают как организационно обособленные институты гражданского общества, обеспечивающие удовлетворение потребностей, как правило, в духовной сфере. Они занимаются некоммерческой деятельностью, не имеющей целью извлечение прибыли.

Деятельность объединений по своему характеру является публичной, но она не связана с реализацией внешних властных полномочий. Право граждан на объединение непосредственно закреплено в ст. 30 Конституции РФ. Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» установлен механизм реализации конституционной нормы, предусматривающей право на объединение.

Учредителями общественного объединения могут быть как физические, так и юридические лица в количестве не менее трех.

Деятельность общественных объединений основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления, законности, открытости, свободы в определении внутренней структуры, целей, форм и методов работы.

Под общественным объединением понимается добровольное, самоуправляемое некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе.

Общественные объединения, согласно Закону «Об общественных объединениях», могут быть созданы в следующих формах:

-общественная организация;

-общественное движение;

-общественный фонд;

-общественное учреждение; -орган общественной самодеятельности;

-политическая партия.

Часть организационно-правовых форм общественных объединений (общественные организации, общественные движения, органы общественной самодеятельности, политические партии) относится к некоммерческим корпоративным организациям. Другая часть (общественные фонды и общественные учреждения) — к некоммерческим унитарным организациям.

После внесения изменений в ГК РФ с 2014 г. центральное место среди корпоративных организационно-правовых форм общественных объединений занимает общественная организация.

Общественными организациями признаются добровольные объединения граждан, совершенные в установленном законом порядке на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей, для представления и защиты общих интересов и достижения иных не противоречащих закону целей. Общественная организация является собственником своего имущества.

Общественным движением является состоящее из участников и не имеющее членства массовое общественное объединение, преследующее социальные, политические и иные общественно полезные цели, поддерживаемые его участниками.

Общественный фонд — один из видов некоммерческих фондов. Он представляет собой не имеющее членства общественное объединение, цель которого — формирование имущества на основе добровольных взносов, иных не запрещенных законом поступлений и использование данного имущества на общественно полезные цели. Учредители и управляющие имуществом общественного фонда не вправе распоряжаться им в собственных интересах.

Общественным учреждением является не имеющее членства общественное объединение, ставящее своей целью оказание конкретного вида услуг, отвечающих интересам участников и соответствующих уставным целям указанного объединения.

Органом общественной самодеятельности является не имеющее членства общественное объединение, цель которого — совместное решение различных социальных проблем, возникающих у граждан по месту жительства, работы или учебы, направленное на удовлетворение потребностей неограниченного круга лиц, интересы которых связаны с достижением уставных целей и реализацией программ органа общественной самодеятельности по месту его создания.

Политическая партия — это общественное объединение, созданное для вовлечения граждан Российской Федерации в политическую жизнь общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах. Партии представляют интересы граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления.

Порядок создания, деятельности, реорганизации и (или) ликвидации политических партий регулируется Федеральным законом от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях». Политические партии как вид общественных объединений должны отвечать следующим требованиям:

-иметь региональные отделения не менее чем в половине субъектов РФ, при этом в субъекте РФ может быть создано только одно региональное отделение данной политической партии;

-в политической партии должно состоять не менее 500 членов;

-руководящие и иные органы политической партии, ее региональные отделения и иные структурные подразделения должны находиться на территории Российской Федерации;

-для политических партий и их отделений предусмотрена обязательная процедура государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

-цели и задачи политической партии излагаются в ее уставе и программе.

Основными целями политической партии являются: формирование общественного мнения; политическое образование и воспитание граждан; выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов государственной власти; выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах всех уровней, участие в указанных выборах, а также в работе избранных органов.

*Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления поддерживают все политические партии на равных условиях, в том числе путем предоставления помещений и средств связи, находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности, аналогично их предоставлению государственным и муниципальным учреждениям.

Общественные объединения по территориальному критерию подразделяются на общероссийские, межрегиональные, региональные и местные.

Общероссийское общественное объединение осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями на территориях более половины субъектов РФ и имеет там свои структурные подразделения — организации, отделения или филиалы и представительства. Межрегиональное действует на территориях менее половины

субъектов РФ. Региональные и местные общественные объединения создаются и действуют в границах соответствующих территориальных образований.

3 часть

Религиозным объединением является добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации, в целях совместного исповедания и распространения веры, что пред полагает вероисповедание; совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; обучение религии и религиозное воспитание своих последователей. Правовое положение религиозных объединений определяется Федеральным законом от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных групп и религиозных организаций.

Религиозные группы имеют право совершать богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, а также обучать религии и воспитывать своих последователей.

Религиозной организацией признается добровольное объединение постоянно и на законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации граждан Российской Федерации или иных лиц, образованное ими в целях совместного исповедания и распространения веры и зарегистрированное в установленном законом порядке в качестве юридического лица (местная религиозная организация), объединение этих организаций (централизованная религиозная организация), а также созданная указанным объединением в целях совместного исповедания и распространения веры организация и (или) созданный указанным объединением руководящий или координирующий орган.

Местная религиозная организация создается не менее чем 10 гражданамиучредителями, достигшими возраста 18 лет и постоянно проживающими в одной местности либо в одном городском или сельском поселении. Централизованная религиозная организация создается не менее чем тремя местными религиозными организациями или другой централизованной религиозной организацией.

Государство регулирует предоставление религиозным организациям налоговых и иных льгот, оказывает им финансовую, материальную и иную помощь в реставрации, содержании и охране зданий и объектов, являющихся памятниками истории и культуры, а также в обеспечении преподавания общеобразовательных дисциплин в образовательных организациях, созданных религиозными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании.

Органы государственной власти при рассмотрении вопросов, затрагивающих деятельность религиозных организаций, учитывают территориальную сферу ее деятельности и предоставляют соответствующим религиозным организациям возможность участия в рассмотрении указанных вопросов.

Религиозная организация обязана ежегодно информировать орган, принявший решение о ее государственной регистрации, о продолжении своей деятельности.

В случаях неоднократных или грубых нарушений норм Конституции РФ, федеральных законов либо в случае систематического осуществления деятельности, противоречащей целям создания (уставным целям) религиозной организации, она может быть ликвидирована.

Деятельность религиозного объединения может быть приостановлена, религиозная организация может быть ликвидирована, а деятельность религиозной группы может быть запрещена в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»

35. Понятие административно-правовых форм реализации исполнительной власти, их значение и виды.

Каждый вид государственной деятельности характеризуется определенными внешними проявлениями и регламентируется соответствующими нормативными правовыми актами. Принцип разделения властей предполагает как различное функциональное назначение каждой ветви единой государственной власти, так и различия в принимаемых ими правовых актах.

Исполнительная и распорядительная деятельность, осуществляемая органами исполнительной власти и их должностными лицами, может выражаться в издании подзаконных актов и других действиях, характеризующих их как субъектов внешних и внутриорганизационных управленческих отношений. Внешне выраженное действие

органа исполнительной власти или его должностного лица в рамках своей компетенции называется формой управления.

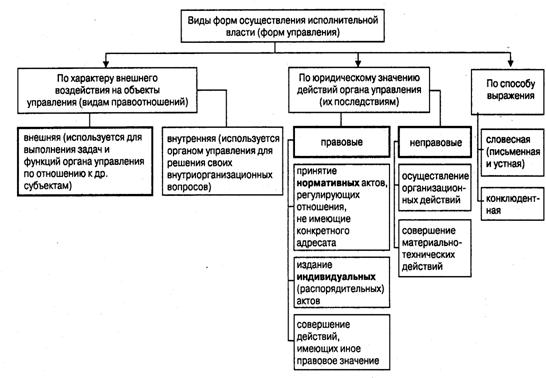

Формы управления различаются (см. схему 12):

•в зависимости от объекта управления (вида правоотношений) — на внешнюю

(при выполнении органом исполнительной власти своих задач и функций по отношению к внешним участникам управленческих общественных связей) и внутреннюю (при решении своих внутриорганизационных вопросов);

•по способу выражения — на словесную (письменная и устная) и

конклюдентную (с помощью условных знаков, изображений);

•по характеру вызываемых последствий — на правовые и неправовые.

Схема 12. Формы осуществления исполнительной власти

Правовые формы связаны с изданием таких правовых актов управления, которые влекут возникновение, изменение или прекращение административно-правовых отношений между субъектом и объектом управления либо имеют иное правовое значение. Основными и наиболее значимыми правовыми формами реализации исполнительной власти являются принятие органами исполнительной власти нормативных правовых актов и издание индивидуальных (административных, распорядительных) актов в случае применения норм права к конкретным индивидуумам, поэтому последние акты и называются индивидуальными. Но органами исполнительной власти на основе действующего законодательства могут совершаться, кроме того, действия, имеющие иное правовое значение, например: представление обязательных отчетов; осуществление обязательной государственной регистрации; выдача документов, подтверждающих наличие специального права (в частности, на вождение транспортных средств).

Неправовые формы реализации исполнительной власти именуются так потому, что не связаны с изданием правовых актов и совершением юридически значимых действий, — они не порождают, не изменяют и не прекращают административноправовые отношения. Однако их роль велика, поскольку они обеспечивают выполнение органами исполнительной власти своих государственно-властных полномочий. Неправовые формы осуществления исполнительной власти

могут предшествовать правовым, сопутствовать им либо следовать за ними. Одной из неправовых форм является осуществление организационных действий, которые составляют значительную часть повседневной работы органов исполнительной власти. Это разработка программ, проведение совещаний, контроль, разъяснение тех или иных мероприятий, обеспечение сочетания коллегиальности и единоначалия, изучение и обобщение опыта работы, подбор кадров и т.д. и т.п.

Другой неправовой формой реализации исполнительной власти является выполнение материально-технических действий. В управленческой деятельности они носят вспомогательный характер. Это сбор и анализ информации, проведение исследований и разработок, подготовка к изданию и само издание актов, ведение делопроизводства, составление справок и т.д.

Большинство организационных и материально-технических действий совершают государственные служащие, замещающие ведущие, старшие и младшие

государственные должности государственной службы, а также другие специалисты и вспомогательный персонал органа исполнительной власти.

Конечно, деление всех форм управления по любым основаниям условно, так как они тесно взаимосвязаны, переплетены одна с другой. Но все же они различны по своему юридическому значению. Эффективность управленческой деятельности в немалой степени зависит от умелого их сочетания.

36. Понятие, юридическое значение и виды правовых актов управления.

В теории административного права институт правового акта управления (административного акта) является одним из центральных, ибо в его

рамках осуществляются все важнейшие функции государственного управления (или публичного управления вообще). Решения и действия соответствующих органов и должностных лиц оформляются, как правило, в виде правовых актов, которые могут носить нормативный или ненормативный характер.

Правовые акты управления — подзаконные акты, принимаемые субъектами исполнительной власти в установленном порядке для выполнения возложенных на них задач и функций.

Акты управления издаются органами исполнительной власти, однако они также принимаются и государственными органами, относящимися к другим ветвям государственной власти, — органами законодательной и судебной властей. В

последнем случае акты управления (приказы, распоряжения, регламенты) направлены

на разрешение внутриорганизационных проблем и вопросов в системе самих этих органов. К ним относятся акты руководителей органов законодательной власти, прокуроров, председателей судов.

Правовой акт управления в настоящее время получил широкую нормативную основу, т. е. порядок издания таких актов установлен в законодательных и иных нормативных актах.

Под правовыми актами органов исполнительной власти и местной администрации понимаются односторонние юридически властные предписания, влекущие юридически значимые последствия и обязательные к исполнению. Правовые акты управления являются наиболее распространенной юридической (административно-правовой) формой реализации задач, целей и функций исполнительной власти, публичного управления (государственного управления и местного самоуправления).

Важнейшими нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок подготовки и принятия нормативных правовых актов органами публичного управления, являются: Конституция РФ; Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. «О Правительстве Российской Федерации»; Федеральный закон от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Регламент Правительства РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 1 июня 2004 г. № 260; Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» и т. д.

Правовому акту управления (административному акту) присущи следующие

характерные признаки.

1.Правовой акт представляет собой управленческое решение, подготовленное и принятое (утвержденное) по установленным правилам управленческого процесса для решения конкретных задач управления и реализации управленческих функций.

2.Правовой акт издается уполномоченным субъектом публичного управления

(органом государственного управления, органом местного самоуправления, должностными лицами) в пределах предоставленной законом и иными нормативными актами компетенции.

3. Правовой акт управления принимается в одностороннем порядке, т. е. специальным органом публичного управления или должностным лицом, которые также контролируют его исполнение. Те субъекты, которым адресован правовой акт управления, не имеют возможности воздействовать на волеизъявление властвующего

субъекта. Вместе с тем лица или организации, в отношении которых был вынесен акт, могут в процессе его действия пытаться выяснить степень его обоснованности и законности (например, путем оспаривания в суде). Правовой акт управления может

быть в установленном законодательством административном и судебном порядке оспорен или признан недействующим, т. е. незаконным или недействительным.

4.Правовой акт управления — юридически властное волеизъявление органа публичного управления, в котором проявляются его государственно-властные полномочия. Это означает, что его появление обусловлено общественными и государственными интересами (публичными интересами) и направлено на урегулирование конкретных отношений, установление общеобязательных правил поведения или решение единичного вопроса, а также спора, возникающего в системе функционирования исполнительной власти и всего публичного управления.

5.Правовой акт управления определяет обязательные правила поведения, нормы права в сфере публичного управления либо регламентирует конкретные (единичные) управленческие отношения. Правовой акт содержит обязательное юридически властное предписание, подлежит безусловному исполнению, он императивен.

6.Правовой акт управления определяет границы должного поведения субъектов в сфере государственного управления. Он создает юридическую основу для возникновения, изменения или прекращения административно-правовых отношений либо служит юридическим фактом, который непосредственно порождает, изменяет, прекращает такие правоотношения.

7.Законность (правомерность или подзаконность) правового акта управления. Правовой акт управления подзаконен, т. е. он может быть издан полномочным субъектом исполнительной власти в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, международными договорами и другими законодательными актами, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, законодательными и иными нормативными актами субъектов РФ (уставами субъектов РФ, их законами), нормативными актами вышестоящих звеньев исполнительной власти в интересах обеспечения и исполнения содержащихся в них предписаний.

8.Правовой акт управления представляет собой разновидность юридически значимых документов, используемых в процессе деятельности органов управления (должностных лиц) и представляющих собой справки, заключения, докладные записки, протоколы, акты ревизий, инвентаризаций, проверок и т. д., которые фиксируют определенные обстоятельства, имеют юридическую значимость, но не содержат (в отличие от правовых актов) односторонние государственно-властные обязательные к исполнению предписания;

9. Правовой акт управления имеет специальную форму и порядок принятия (утверждения).

Юридическое значение административных актов заключается в том, чтобы показать их правовую роль в юридической практике не только органов государственного управления и местного самоуправления, но и органов законодательной (представительной) и судебной властей. В результате можно будет выделить следующие аспекты юридического значения административных актов, которые:

1.выступают в качестве юридических фактов, т. е. являются фактическими основаниями для формирования новых правоотношений, изменения или отмены старых отношений, создания нового правового статуса различных субъектов права (издание приказа о назначении на должность государственной службы представляет собой реальное основание для формирования нового статуса — правового статуса государственного служащего);

2.будучи нормативными актами, устанавливают, изменяют или отменяют нормы права, регулируют одинаковым образом для неограниченного круга лиц общественные отношения, определяют порядок управления, возможность назначения административных наказаний.

3.могут служить правовым и фактическим основанием для подготовки и издания других административных актов (постановление Правительства РФ является основанием для издания федеральным министерством или различными ведомствами конкретизирующих административных актов);

4.могут выступать и в качестве юридических документов — доказательств в

юридическом процессе (при возбуждении или рассмотрении судом гражданского, уголовного или иного другого дела);

5.могут стать важнейшим условием для осуществления тех или иных действий, а также для реального действия других правовых актов и реализации прав и свобод физических и юридических лиц (например, выдача местной администрацией решения о государственной регистрации юридического лица дает возможность ему участвовать в различных гражданско-правовых и административно-правовых отношениях);

6.являются правовыми средствами: осуществления современной правовой политики в административно-правовой сфере; проведения административной реформы; достижения целей государственного управления; осуществления позитивного функционирования органов исполнительной власти, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих; юридической защиты прав и свобод граждан; улучшения качества многообразной российской правовой жизни.

1. По юридическим свойствам:

а) нормативные – содержат административно-правовые нормы, создающие юридическую основу управленческой деятельности;

б) индивидуальные – содержат разрешения индивидуально-конкретного управленческого дела;

в) нормативно-индивидуальные – содержат как нормы административного права, так и разрешение конкретного управленческого дела.

2. В зависимости от действия в пространстве (территории действия) можно выделить:

а) административные акты, которые распространяют свое действие в пределах определенной территории (Российской Федерации, субъекта РФ; муниципального образования);

б) административные акты локального характера (распространяются на часть территории, на одно административное учреждение, на конкретный трудовой коллектив и т. д.). Локальные правовые акты управления могут приниматься органами исполнительной власти для регламентации внутриорганизационных отношений.

3. В зависимости от даты начала действия акта их можно разделить на акты,

которые вступают в силу:

а) немедленно, т. е. с момента их подписания;

б) с даты, указанной в самом акте;

в) в срок, указанный в другом административном акте;

г) с момента государственной регистрации и опубликования в нормативно установленном порядке.

4. В зависимости от действия во времени (срока действия) акты управления могут быть:

а) бессрочные, т. е. когда срок действия актов точно не установлен, их можно применять в течение неограниченного срока; они действуют до того момента, пока не будут в законном порядке отменены;

б) срочные, т. е. акты, в которых установлен срок их действия. По истечении данного срока акт управления утрачивает свою силу;

в) временные, т. е. акты управления, действующие в течение неопределенного, но, как правило, непродолжительного времени.

5. В зависимости от формы выражения выделяются:

а) словесные (письменные и устные) акты управления; б) конклюдентные акты управления.

Письменный административный акт представляет собой оформленный в соответствии с предъявляемыми требованиями письменный документ, в котором содержатся требования, предписания, положения, правила и т. д.

Устные административные акты (ими являются, как правило, приказы, распоряжения, команды, указания и т. п.) не требуют соответствующего письменного оформления, так как они предназначены для быстрого и оперативного вмешательства в текущее управление в целях решения каждодневных управленческих задач и выполнения самых общих функций управления

Все большее применение находит конклюдентная форма правовых актов: дорожные знаки, специальные сигналы и обозначения, звуковой и шумовые сигналы и т. д. В данном случае волеизъявление властвующего субъекта находит свое выражение в конкретных жестах, знаках, сигналах.

6. В зависимости от уровня органов, принимающих акты управления, различают:

а) акты управления, издаваемые Президентом РФ (указы и распоряжения);

б) акты Правительства РФ (постановления и распоряжения);

в) акты федеральных органов исполнительной власти (постановления, приказы,

распоряжения, правила, инструкции, положения);

г) акты правительств республик, входящих в состав РФ

(постановления и распоряжения);

д) акты губернаторов, глав администраций, председателей правительств субъектов РФ (постановления и распоряжения). Новым видом подобных актов стали указы (например, мэра г. Москвы). Образованные в структуре областных и краевых администраций органы (отделы, управления, главные управления, департаменты и т. п.) вправе издавать приказы, распоряжения и т. д.

7. В зависимости от способа принятия акта выделяют:

а) коллегиальные акты, которые принимаются коллегиальным органом на специальном заседании в итоге проведенного голосования, например Правительством РФ. Как правило, коллегиальные акты управления издаются в форме постановлений, направленных на решение главных, важных и общих вопросов администрирования. Эти же органы управления без коллегиального обсуждения могут готовить распоряжения по менее сложным вопросам так называемого организационного или текущего управления;

б) единоличные акты, которые встречаются на практике намного чаще коллегиальных, так как само законодательство предусматривает возможность издания должностными лицами актов управления. Следует подчеркнуть, что часто единоличный акт (или постановление, подписанное одним должностным лицом) тем не менее является результатом коллективного обсуждения, анализа и согласования.

8. В зависимости от степени соответствия законам::

а) правомерные, или законные (правильные, социально значимые, необходимые, обоснованные, приносящие обществу, государству и гражданам социальную пользу), акты управления — это административные акты, отвечающие всем требованиям, которые предъявляются к ним с тем, чтобы обеспечить их законность, обоснованность, целесообразность и эффективность. Несмотря на очевидную правомерность и законность того или иного административного акта, соответствующие субъекты всегда имеют возможность его обжалования в административном порядке или оспаривания в судебном порядке;

б) оспоримые акты управления — акты спорного характера или неправомерные (незаконные).

в) ничтожные административные акты (противоправные, недействующие) — это акты, которые недействительны и незаконны с момента их издания или принятия, ибо абсурдность, неприемлемость и несоответствие публичным интересам, отсутствие юридической обработки акта настолько очевидны, что не требуют юридической квалификации и специального доказывания этого факта.

9. В зависимости от характера компетенции органов, принимающих правовые акты управления, выделяются:

а) акты управления органов общего управления (постановления Правительства РФ, правительств республик — субъектов РФ, областной или краевой администрации);

б) акты управления органов отраслевого управления (приказы федерального министра, председателя государственного комитета, руководителей федеральных служб и федеральных надзоров);

в) акты управления органов межотраслевого (надведомственного) управления (например, приказы

Госстандарта России). Эти акты принимаются органами межотраслевой компетенции и направлены прежде всего на решение вопросов, имеющих важнейшее значение для нескольких отраслей или сфер государственного управления. Данные административные акты имеют важное практическое значение и подлежат обязательному исполнению всеми, кому они адресованы: гражданам, федеральным министерствам, другим ведомствам, органам регионального государственного управления;

г) акты управления, издающиеся контрольно-надзорными органами (инструкции федеральных госгортехнадзора, госэнергонадзора, санитарно-эпидемиологического надзора и т. д.). В этих нормативных правовых актах содержатся важнейшие положения о существе надзорной деятельности, пределах и задачах осуществления надзора, порядке осуществления контрольно-надзорной деятельности, процедуре применения мер административного принуждения за неисполнение законных предписаний или при совершении административных правонарушений.

37. Административно-правовые договоры: сущность и виды.

Административный договор – регулируемое нормами административного права соглашение двух или более субъектов АП, один из которых обладает государственновластными полномочиями, влекущее установление, изменение или прекращение взаимных прав и обязанностей.

Признаки административно-правового договора:

·Является разновидностью правового договора,

·Нормативную базу составляют нормы административного права,

·Одной из сторон всегда выступает субъект АП, обладающий государственно властными полномочиями. Противоположная сторона может иметь иной статус, но она обычно является носителем некоторых властно-регулирующих функций (государственные корпорации) или выразителем общественных интересов (публичные объединения),

·Стороны имеют своеобразные права и обязанности

Структура административно-правового договора:

·Субъект – сторона административно-правового договора

·Объект – поведение сторон административно-правового договора

·Содержание – совокупность прав и обязанностей участников административного договора

Виды административно-правовых договоров:

•Договоры между органами государственной власти и лицами, не наделенными властными полномочиями (договоры между органом исполнительной власти и учреждением здравоохранения)

•Договоры между соподчиненными органами исполнительной власти (договоры о делегировании полномочий)

•Договоры между органами исполнительной власти, не находящимися в соподчинении (договоры между высшими органами исполнительной власти субъектов)

Главное отличие административно-правового договора от гражданско-правового заключается в том, что его участники находятся не в равном положении. Орган управления сохраняет властные полномочия, но при этом несет определенные обязанности перед своим контрагентом.

По предметному критерию среди административных договоров выделяют:

-договор о компетенции (разграничении полномочий и предметов ведения),

-договор обеспечения государственных нужд (государственный заказ),

-договоры по управлению объектами государственной собственности,

-контракты (трудовые соглашения) с государственными служащими,

-финансовые и налоговые соглашения,

-договоры о совместной деятельности и сотрудничестве,

-договоры об оказании некоторых услуг государственных органов и органов местного самоуправления частным лицам (коммунальных услуг, по благоустройству, по обеспечению занятости населения),

-инвестиционные соглашения,

-договоры о сотрудничестве (об обмене информацией, о совместной деятельности и т.

д.).

Исходя из юридических свойств можно назвать правоустановительные

(формируются новые правовые, в том числе административно-правовые, нормы), правоприменительные (разрешают индивидуально-конкретные дела в сфере государственного управления) договоры.

По характеру взаимоотношений субъектов бывают договоры между субъектами, не обладающими контрольными, надзорными или иными полномочиями по отношению друг к другу, и договоры, в которых один из субъектов обладает какими-либо специальными полномочиями в отношении контрагента.

В зависимости от круга субъектов договоры могут заключаться между субъектами управленческой деятельности, между субъектами исполнительной власти и иными государственными (муниципальными) органами, между государственными и негосударственными организациями, между государственными (муниципальными) органами и их служащими, между субъектами управления и гражданами.

38. Неправовые формы реализации исполнительной власти.

Неправовые формы реализации исполнительной власти именуются так потому, что не связаны с изданием правовых актов и совершением юридически значимых действий, — они не порождают, не изменяют и не прекращают административноправовые отношения. Однако их роль велика, поскольку они обеспечивают выполнение органами исполнительной власти своих государственно-властных полномочий. Неправовые формы осуществления исполнительной власти могут предшествовать правовым, сопутствовать им либо следовать за ними.

1 - Одной из неправовых форм является осуществление организационных действий, которые составляют значительную часть повседневной работы органов исполнительной власти. Это разработка программ, проведение совещаний, контроль, разъяснение тех или иных мероприятий, обеспечение сочетания коллегиальности и единоначалия, изучение и обобщение опыта работы, подбор кадров и т.д. и т.п.

2 - Другой неправовой формой реализации исполнительной власти является выполнение материально-технических действий. В управленческой деятельности они носят вспомогательный характер. Это сбор и анализ информации, проведение исследований и разработок, подготовка к изданию и само издание актов, ведение делопроизводства, составление справок и т.д.

Большинство организационных и материально-технических действий совершают государственные служащие, замещающие ведущие, старшие и младшие государственные должности государственной службы, а также другие специалисты и вспомогательный персонал органа исполнительной власти.

39. Понятие и виды административно-правовых методов реализации исполнительной власти, их назначение.

В системе властных отношений имеются определенные средства воздействия на социальные процессы с целью адаптации их властной воле. В административных отношениях эти средства именуются методами государственного управления, т.е. приемами целенаправленного юридического воздействия.

Таким образом, методы деятельности органов исполнительной власти —

предоставленные органам исполнительной власти нормами административного права возможности эффективно решать возложенные на них задачи. Это способы воздействия органов исполнительной власти (должностных лиц) на управляемые объекты.

Административноправовые методы в сфере исполнительной власти могут быть классифицированы по различным основаниям.

По юридическим свойствам методы могут быть правовыми и неправовыми.

Правовые методы влекут четко выраженные правовые последствия. В правовых методах реализуется волеизъявление субъекта управления, которое носит правовой характер.

Неправовые методы управления так или иначе связаны с управленческой деятельностью, но они не вызывают правовых последствий. Это могут быть аналитические документы, обзоры, социологические исследования внутриаппаратного характера, которые помогают реально оценить результаты работы, способствуют подбору наиболее эффективных методов управления.

Универсальными методами воздействия субъекта исполнительной власти на объекты управления являются методы убеждения и принуждения. Эти методы тесно взаимосвязаны, они дополняют друг друга при реализации органами исполнительной власти своих задач и функций.

При этом доминирующим считается метод убеждения. Целью этого метода является воспитание участников правоотношений, которые относятся к объекту управления. В одних случаях это могут быть органы исполнительной власти, на которых оказывается управляющее воздействие со стороны субъекта управления, в других — это физические и юридические лица. Метод убеждения реализуется в различных формах. Это может быть материальное или моральное поощрение, разъяснение текущего законодательства либо проектов законов, обсуждение их в обществе с точки зрения особенностей их реализации органами исполнительной власти.

Метод принуждения относительно метода убеждения играет хотя и важную, но все же вспомогательную роль. Он применяется в сфере исполнительной власти к тем объектам управления, которые либо вообще не исполняют принятых государственными органами решений, либо допускают различные правонарушения при их исполнении. Целью принуждения является стремление органов управления минимизировать негативные последствия допущенных нарушений.

Методы управления по содержанию могут быть классифицированы на

административные и экономические.

Экономические — это методы косвенного воздействия на объект управления. Чаще всего используются такие экономические рычаги, как цены, налоги, проценты, премии, имущественные льготы, экономические санкции и др..

К административным относятся методы прямого или внеэкономического воздействия со стороны субъектов управления на сознательно-волевое поведение управляемых. Орган исполнительной власти (должностное лицо) в пределах своей компетенции принимает управленческое решение (правовой акт управления), юридически обязательное для объекта управления. Конкретное содержание административно-правовых методов весьма разнообразно: предписание об обязательном совершении определенных действий; ограничение или запрещение совершения определенных действий.

40. Метод убеждения в государственном управлении.

Убеждение в государственном управлении — это метод воздействия на сознание и поведение людей, представляющий собой совокупность мер воспитательного, разъяснительного и поощрительного характера, осуществляемый в целях повышения правосознания граждан и добровольного соблюдения и исполнения ими законов и других нормативно-правовых актов РФ.

Эффективность метода убеждения никогда не теряла своего значения. Соответствуя природе демократического характера государства, он должен совершенствоваться и получать свое дальнейшее развитие.

В целом метод убеждения воздействует на индивидуальное и групповое сознание, результатом которого является усвоение и принятие индивидом определенных социальных ценностей.

Целью применения различных видов убеждения является воспитание внутренней потребности и стойких привычек должного правомерного поведения.

Всвоем содержании метод убеждения включает целостную систему разнообразных мер, приемов воздействия на сознание людей, а через сознание — на их поведение. Эти способы могут иметь разнообразные виды проявления как путем словесного воздействия, так и через проведение организационных, поощрительных и иных мероприятий.

Вправовой литературе различают следующие виды убеждения:

•агитационно-пропагандистская (организационно-массовая) работа;

•разъяснение действующего законодательства (правовая пропаганда);

•индивидуальная работа с отдельными лицами;

•критика антиобщественных поступков;

•различные виды поощрений: государственные награды, государственные и иные премии, почетные звания, почетные знаки и др.

•организация наставничества и шефской работы;

•передача материалов на рассмотрение общественности и др.

Применение органами исполнительной власти различных видов убеждения нашло правовое закрепление не только в Положении о государственных наградах РФ, но и в других нормативных актах.